欺负/受欺负者的“双面人”角色研究

刘一婷

摘 要 本研究是一项源自田野发现的个案研究,运用质性研究方法探索校园欺负中的一类特殊人群。个案对象小夏(化名)有着被动型受欺负者的懦弱,也表现出攻击型欺负者的失控,是典型的“欺负/受欺负者”。在学校系统内,小夏因成绩差、不讲卫生、行为不良而被同伴排斥、老师忽视;在家庭系统内,父母对他期待较高,却未能给予操作性指导。小夏的生态系统中呈现出来的教育成分是不完整的,教育过程中“德”的缺失与对“人”的忽视使他逐渐被“放逐”,造成角色沦丧。

关 键 词 欺负/受欺负者;生态系统;角色沦丧;德育缺失

本文是“抗逆力的途径:挑战社会环境下青少年使用正式服务与非正式支持的模式研究”项目①进程中质性研究部分的一个个案研究。长期观察让笔者将研究焦点放在了“校园欺负”问题上,关注到一类特殊群体——欺负/受欺负者。

一、研究意义

选择校园欺负问题中的“欺负/受欺负者”作为研究对象,起源于田野发现,也源自对目前相关研究空缺的遗憾。

笔者在2012年9月接触小夏(化名)所在的学校初二年级的心理班②,小夏是一个男孩,个头矮小,身体瘦弱,肤色黝黑,在团队里常被欺负。刚接触时,柔弱顺从的他赢得了导师组的同情和庇护。随着了解增多,他逐渐暴露出了“隐蔽的攻击性”,被其他成员集体排斥。我对他的处境很担忧,随即我开始关注校园欺负问题。

目前关于校园欺负发生的普遍性、形式、性别差异、卷入者的行为态度等方面的研究成果已经日益丰满并逐渐成熟,但关于欺负事件中“欺负/受欺负者”这类独特对象却没有过专门细致的研究,研究成果多是从对欺负者、受欺负者的研究中“分离”而得。欺负是指力量相对较强的一方对相对较弱的一方实施的攻击,其具有三个特征:有意伤害性、重复发生性、双方力量上的不均衡性。[1]欺负/受欺负者是“欺负问题”中的一类“交叉人群”,本文用它指代“欺负者且受欺负者”,即那些既被别人欺负、又欺负别人的儿童。③在面对有问题的社会情景时,他们不能有效地控制消极的情感状态,如愤怒,即缺乏有效的自我控制能力;……他们受同伴拒绝的程度最高,也是抑郁程度最高的儿童。[2]这提醒我们:他们是需要帮助的群体。开展“欺负/受欺负者”的研究能够丰富“校园欺负”研究的内容,研究结果的呈现也将有利于推动对这类儿童行为的矫正和干预。

二、研究方法

个案研究是对一个个人、一件事物、一个社会团体或是一个社区进行的深入全面的研究。[3]“欺负/受欺负者”所处的境遇和行为方式独特,笔者在偶然的机会下,经过长期的接触得以发现并深入该个案。鉴于问题的特殊性,笔者选择在质的研究范式之下运用个案研究方法展开“欺负/受欺负者”调查,试图对小夏之所以会产生“欺负”与“受欺负”行为的成因进行剖析。研究的定位要求笔者长期接触小夏,详细记录,时刻反思,客观展现,谨慎判断,尽力避免主观臆断。

(一)资料的收集与分析

本研究收集材料的方法主要有现场观察、非正式交谈和开放式访谈三种。现场观察和非正式交谈在每周二的团体活动中进行,维持了一年多的时间。建立稳固联系后,我对小夏本人访谈过3次,对其母亲访谈过2次,对其心理老师访谈过1次。访谈在经过了被访者的同意后进行了录音,如果谈话是非正式的,我凭记忆尽可能多地将谈话内容如实记录。

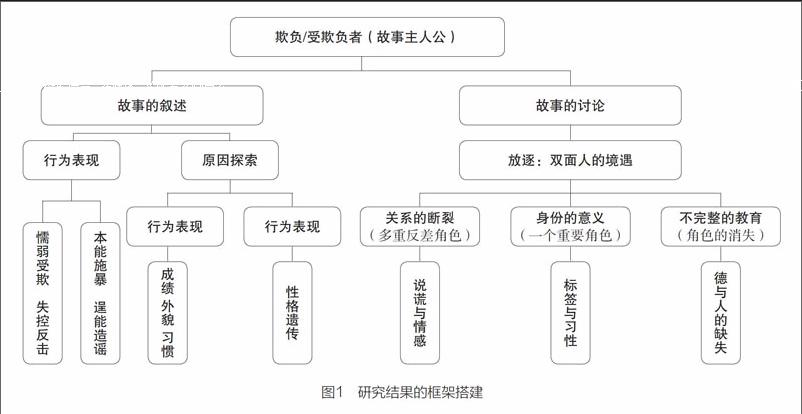

本着开放、灵活的态度,根据质的研究中“扎根理论”的具体操作程序,我对近四万字的一手材料进行了三级编码。一级编码过程中发现了零散的概念类属,二级编码时寻找概念类属之间的关系并加以分类,三级编码明确了资料的故事线。研究结果的框架如下(见图1):

(二)质量检测与伦理问题

在资料收集时,我时刻关注访谈资料的原生态再现,逐字将录音转成文本,认真记录受访者的神态与动作,资料整理完毕后发回给受访者接受检验。分析资料时对不同受访对象涉及到的同一问题进行对照,不同之处再次沟通与确认。每次访谈都征求了被访者的同意,并保证对其身份进行绝对的保密,访谈资料仅用于研究。

本研究所涉及到的个案较为特殊,搜集这些数据的目的是为了更好地描绘出“欺负/受欺负者”的图像,并非是检验特定的假设。这使得本研究具有探索性,不强求推广结论,而是旨在展示,使小夏和那些有此类似经历的儿童得到应有的关注和帮助。

三、过程呈现

与小夏接触不久,我就意识到了他的“欺负/受欺负者”身份,这种“双面性”甚至成为了他应对校园生活的方式。

(一)大多数时候:“受欺负者模样”

小夏常受欺负,但很少反抗。第一次活动,小夏的书包突然被小杨(化名)扔到地上。小杨理直气壮,声称这举动是因嫌小夏比较脏,连碰到小夏的书包都感到恶心。我批评小杨,小夏不气愤、不理会,情感上看不出波动。后来我发现他常遭此对待,初一时甚至被班里的“小霸王”殴打致胳膊骨折。面对欺负,小夏总是无所谓。这种心态保护了他,他不反抗,也不惧怕,偶尔还会主动接近欺负者,把欺负变成“闹着玩”。他自我消化了委屈,从没把欺负问题告诉老师。

小夏虽性格懦弱,但有时被欺负后易怒暴躁、具有攻击性。小夏反击的都是力量上相对弱小的孩子。有一次,小智(化名)当众质疑小夏担任话剧角色的能力,说他“普通话不好,成绩差,不可能演好这个角色,是个蠢货”。小夏随后在与小智独处时对他进行言语反击:“我把你告上年级,你考不及格,上课还乱动座位,年级组长明天就劝退你!”敏感的小智很快情绪紧张到大声哭喊。导师劝阻两人,小智认错道歉,小夏却毫不迁就,完全不像“唯唯诺诺”的小夏。这种“报复”行为经常发生在两人之间,小夏说:“他是我的好朋友,我逗他玩呢。”

(二)少数日子里:“欺负者的影子”

玩笑心态加上小夏身上的攻击性,让他有时也扮演着欺负者的角色,能够被他欺负的是更为弱小者,形式也局限于身體冲撞或言语讥讽。

我逐渐发现小夏常欺负女生,在无聊时他总偷听女生讲话或突然惊吓她们,他对关心成绩的同学谎报他们的成绩,他在周遭传播自己听到的八卦,气哭女生。女生们生气地骂他,但他喜欢这种逗弄,小夏不认为这是欺负女生,这是他上学的乐趣。恶性循环之下,无论强弱、不论男女,大家都讨厌他,有的男生还恐吓、殴打过他。

“攻击型受欺负者”攻击的是欺负自己的人,而“欺负/受欺负者”还包括那些对强者顺从、对弱者欺凌的儿童,这类人群不仅攻击“欺负自己的人”,还欺负“比自己更弱的人”。前者是自卫,而后者实则传递欺凌。这类儿童极易失控,危险性更高,任由发展的话,后果将会非常严重。

四、结果剖析

“欺负/受欺负者”的“双面人”模样已经展现,他日常的武器——偷懒、假装顺从、诽谤、暗中破坏等避免了直接与权威对抗。他复杂的行为背后有怎样的“隐藏文本”[4]?小夏的“生态系统”——学校和家庭給了笔者答案。

(一)学校:一个“没人管我”的地方

在校园“生物链”中,小夏是底层“弱者”,没有老师的喜爱、同学的陪伴,任人欺负。这一切主要归因于三点:成绩差、不讲卫生、骚扰女生。

1.“学习啊,别提了。”小夏的心理老师告诉我:“他的学习啊,别提了。中考,一点希望都没有,成绩一直排在后头,有时还是个位数的成绩。”成绩为何如此,老师认为是学习态度问题。“上周听力考试,他举手要吃面包,他的关注点不在这里,根本不在意考试。而且从来都不交作业,感觉都习惯这样上学了。”

2.“他是一个脏孩子。”小夏肤色黝黑,衣服也总是脏兮兮的。饮食习惯让他的体味较明显,虽不浓郁却遭同学嫌弃。“你别坐我旁边,你那么味儿!”同学在老师面前,从来没有试图掩饰对小夏的这种排斥,较为张扬的一些孩子甚至会公然对小夏出言不逊、大打出手。小夏的胳膊从手腕开始布满了疤痕,黑红色的伤疤让黝黑的胳膊看起来触目惊心。我问原因,“我自己掐的,无聊啊,好玩”,他毫不在意。这一切都让孩子们觉得他“脏”,他们常喊他“XX(小夏老家的地名)土鳖”(这个外号甚至是他们的一个任课老师给小夏取的)。

3.“他这种人就是用来讨厌的。”小夏的班主任曾给我特殊建议:“我建议你的肢体最好离他远一点,他特别喜欢靠近女生,天天看些不该看的。”她语气里透露出对小夏“敬而远之”的厌恶。小夏总在追求女生,同学觉得他“很猥琐”。同组小爽(化名)说:“我们正值青春期,喜欢女孩挺正常,但他简直没有底线,癞蛤蟆想吃天鹅肉?太恶心了!”邻班小付(化名)表示:“他(小夏)常趴在我们班后门往里面看女生,不要脸!”女生们对他避而远之,男生们对小夏嗤之以鼻,但小夏却不以为然。

“脏孩子”变得别有深意,他们讨厌小夏的“体味”,更厌恶他“思想龌龊”。对小夏的排斥成了习惯,他成了“发泄工具”,施加给他的欺负变得理所当然。“他这种人就是用来讨厌的!”班主任李老师告诉我,“其他学生一有不顺心都会怪到他头上,公物坏了怪他,竞赛没有领先怪他,有时候他做错了事情,我们也不敢在班级里批评他,怕学生们对他更有意见,万一出了事怎么办?”教师的处理方式并未降低小夏受欺负的频率,小夏的不良行为也没有得到有效地阻止和教导。小夏的校园生活并不顺利,虽然每日上学,却并未融入校园生活。同学们的普遍排斥影响着老师们对他的看法,老师们某些不明智的做法和对他放任的态度也加深了同学们对他的欺凌与排挤。学校成了一个“没人管他的地方”。

(二)家:一个“想回又回不去”的地方

在小夏家庭里,高期待给了小夏很大的压力,使他的“家”成了“想回又回不去”的地方。

夏爸爸少言寡语,对小夏的成绩非常关心,小夏对他“言听计从”。夏妈妈对夏爸爸总是抱怨,她自己初来北京的时候,在单位里经常吃亏,因此,她把“会说话”看作是在北京立足的重要能力。“我常说,别怕,你是大男人,该干什么就干什么,不干坏事就行了。可惜啊,他们家(指婆家)的人就那样,遗传的,他爷爷、爸爸、姑姑都不爱说话。”夏妈妈和我说道。改变不了的遗传基因让小夏在家里是个“沉默者”。“不说话”的“遗传因素”被指责为他“受欺负”的无法改变的原因,这也确实加剧了他受欺负的频率和程度。

虽然父母很爱小夏,但面对“强势”的母亲和对他高期待的父亲,他唯有沉默。他深信自己天生懒惰,愚笨不如人。这只沉默的“羔羊”,被“放逐”在没有生气的“草场”,漫无目的地“游荡”,等待“宣判”。

五、教育过程中“德”的忽视与“人”的缺失

作为“双面人”,学校里小夏是“有罪”的差生、惹事者,没人搭理;家庭里的他,顺从却“处处躲藏”。“将来怎么办?没怎么想过,可能会考高中吧,也可能上职高,听他们(指父母)的”,这是他整日游荡中模糊不清的未来。

两大“生态系统”中,小夏的各类关系处处断裂,系统内部与系统之间没有友好地链接。他按时上学、每日回家,但他与周遭人士的情感链条“脆弱”到可以忽略。为了弥合关系的断裂、巩固情感的链条,他学会说谎,在欺负者与受欺者、差学生与乖儿子等差异巨大的角色间巧妙地转换。他欺骗所有人,包括他自己,靠伪装生存的他没能阻止情感关系链的断裂。

关系为何断裂了?笔者认为是角色扮演失败造成的。美国社会学家米德在20世纪20年代提出了“角色承担”理论:社会化过程就是一个从只能扮演有限的、特定的角色到能够扮演普遍的“一般化他人”的角色的演进过程。[5]可以说“承担角色”是一种社会认知技能,儿童借此学习适宜行为。身份赋予了小夏太多的角色:他在学校里、家庭中不自觉地被定义为弱者、调皮者、坏学生、懒人等,被定义的过程中他逐渐走上了欺负与受欺负的循环怪圈。“双面人”小夏有着众多反差角色,这当中的转化是他根据成长经验而“选择”的,他曾试图通过角色扮演而融入,但这场表演最终以失败告终。小夏角色扮演与转化的失败令人痛心,其所接受的不完整的教育负有主要责任,在这个教育过程中,“德”被忽视,“人”在缺失。

(一)“德”的忽视

小夏对“欺负行为”的认知“浅薄”,“好玩”“刺激”说明他对此类欺凌行为没有正确的道德认知与判断,所以他才接受欺负并传递欺负。

在学校教育中,有些教师严重失职。作为孩子们心目中的“权威”,他们怂恿其他孩子/老师排斥小夏,放任其他孩子欺负小夏,甚至带头欺负,对小夏受欺负问题的不作为让欺负者更加猖狂,问题逐渐严重。这些教师并没有展开道德教育,以致于小夏在学校里没有学会与同伴相处的社交技巧,而小夏正处在习得这些交往技能的重要阶段,他们是“教唆者”“放任者”“欺负者”。家庭教育也忽视了“德”的重要性。自身的遭遇让夏妈妈更多地是向小夏宣扬“弱肉强食”的社会规则。小夏不仅没有从母亲这里学会正确地反思自己存在的问题,学到与人交往的能力,反而更加失去信心;父亲一心只求他成绩进步,其他不甚关心,他督促小夏学习跆拳道,目的也是为了能够在受欺负的时候进行反击。小夏对“欺负”的认识逐渐形成,那就是“你强你就欺负别人,你弱你就活该受欺负”。

在小夏的教育里,“德”被忽略甚至完全被无视。幼儿阶段,儿童对善恶的判断并不成熟,在其不明事理亦不能明事理的情况下,落实德育目的的规范性功能、告知一些对与错的概念、禁止他们做一些事情是良好行为习惯培养的重要任务。[6]小学和初中阶段是儿童道德感培养的重要阶段,小夏和他同学的行为让我感到“欺负”与“恶意”“仇恨”无关,是理所当然的人世之法则,我看不到孩子们和成人们在对待这个问题上应有的道德姿态。“落后就要挨打”的道理竟给了欺负行为一个正当的理由!

(二)“人”的缺失

教育要开发人的智力、能力(包括道德判断能力等),要开掘人的大脑潜能,但教育更重要的是要发展人之发展的动力。[7]教育要发展的是“人”,其动力也在于“人”,而小夏所接受的教育里看不到“小夏”本人。

“他成绩差,老师刚开始还挺着急,后来发现没用了,就不想再管,到初三会劝他不参加中考。”小夏在智力和能力发展上不能够达到老师或者说是中考的要求,在“升学率”面前他被迫屈服于奉行功利主义的学校教育。父母对他的成绩也相当不满,费心给他请家教辅导,也是为了“中考”,更为了一纸文凭背后那个“吃得饱饭”的工作。布迪厄的文化资本再生产理论强调,个人在进入学校教育体系之前,便已经通过早期社会化,凭借家庭内部的代际传递,获取了各种不同数量和类型的文化资本,这种差异是以其社会经济背景为基础的。小夏父母努力地为后代谋算生计无可厚非,但教育本身的“文化价值”淡薄了,小夏上学与求知探索无关,实属可悲。成人们对教育的期待如此功利和实用,“小夏”本人自然渺小。教育过程中,我们不再探究针对人自身而言,能够促使其发展的动力在哪里,而是紧盯着发展的目的地——升学或工作飞奔,令人惋惜。

“不完整的教育”让小夏的角色变得唯一:他是一个教育的“受害者”,甚至连“受害者”的角色也在被剥夺。无人管辖的他被排斥和遗忘,“角色沦丧”④是“放逐”的突出表现。“中考无望”的小夏被“放逐”后,关系断裂,情感脆弱,“存在感”被剥夺,他失去了在自己生命中扮演角色的权利。带着面具生活是劳累的,但在自己的生命中甚至都不需要扮演角色,才是最可悲的!

在学校里,他因为被过分忽视而被“放逐”;在家里,他因为被过分期待而被“放逐”。这不是我们的教育应走的正确方向。教育应指向未来,我们强调智力、能力,更要强调发展的动力,这样才能使身处其中的人能够看到自己未来“可能的世界”。

注释:

①该项目是一个由加拿大、南非、哥伦比亚、新西兰与中国共同合作的国际项目,旨在帮助青少年在面对逆境时提升应对能力。在中国,此项目由首都师范大学政法学院的田国秀教授主持,已经开展8年。笔者于2012年9月加入项目组,跟随研究团队到北京市某普通初中进行了近两年的调查研究。

②该心理班有20多名来自不同班级的“问题学生”。每周二下午,笔者所属研究团队对这些孩子开展团体辅导活动,笔者负责的小组成员共6名,个案对象小夏(化名)就在其中。

③Olweus在1978年发现了一些充满攻击性和敌意倾向的受欺负者,并将这类人群称为既具攻击性又受到欺负的儿童,随后的研究证实了他的发现,Olweus将其命名为“欺负/受欺负者”。在自我报告测量中,对两个问题(“本学期你在学校经常欺负别的同学吗?”和“本学期你在学校里经常受欺负吗?”)回答均为“时常发生”或“更为频繁”的儿童,即为欺负/受欺负儿童。

④“角色承担”是儿童发展过程中习得的一种“社会认知技能”,“角色沦丧”这一概念则表示对这一发展权利的被剥夺。小夏在被排斥和忽视中丧失了存在感,虽然他曾试图融入,但终究难逃孤寂,他丧失了与同伴交往、感受集体的权利与能力。在“不抱希望”的老师和“一切为了孩子”的父母面前,小夏并非所谓的好学生、好儿子,因而他渐渐失去自我,丧失了发展自我的能力。

参考文献:

[1]Irene Whitney,Peter K.Smith.A survey of the nature and extent of bullying in junior/middle and secondary schools[J].Educational Research,1993,35(1):3-25.

[2]王中杰,劉华山.校园欺负中的欺负/受欺负者和旁观者群体研究综述[J].心理发展与教育,2004(1):92-96.

[3]潘苏东,白芸.作为“质的研究”方法之一的个案研究法的发展[J].全球教育展望,2002(8):62-64.

[4]詹姆斯.弱者的武器[M].郑广怀,张敏,何江穗,译.南京:译林出版社,2007:5.

[5]邱德亮.论角色承担理论在思想教育中的意义[J].外国教育研究,2006(10):71-74.

[6]檀传宝.学校道德教育原理[M].北京:教育科学出版社,2007:61.

[7]鲁洁.当代德育基本理论探讨[M].江苏:江苏教育出版社,2010:10.

责任编辑︱李 敏