滚蛋吧,主角病

林了友

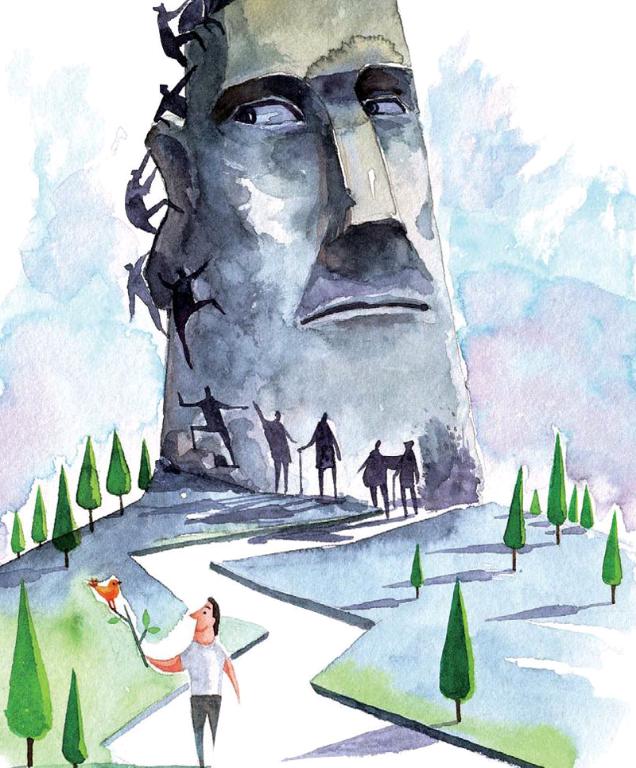

施特略夫注定不是主角。

在小说《月亮和六便士》中,思特里克兰德是绝对的主角—超凡脱俗的绘画大师,“满地都是六便士,他却抬头看见了月亮”。而施特略夫不过是一个有着泛滥的好心肠,却天分平庸、其貌不扬,最终还丢了自己老婆的配角。“一个可怜的衬托者。”我初中第一次翻阅这本书的时候,略过了有关施特略夫的大段内容,把思特里克兰德奉为人生目标。

从小到大,我就不关心配角。阅读、观影,进入虚构世界的几个小时,为的是逃脱现实的不确定,打一针强心剂。

小学上语文课,读到贝多芬创作《月光曲》的故事时,我就认定自己未来也会偶遇灵感,留下不朽名作。我也曾自恋地觉得自己就是《傲慢与偏见》里的伊丽莎白·班内特,即便家世不显赫,也能凭智慧和优雅吸引达西。我读《月亮和六便士》时,更是笃定地认为“月亮”就挂在自己头上。

形形色色的主角,不变的是光环和独特。我坚信自己也是其中一个。

上天多少关照了这份自信。

从小学开始,我走得还算顺风顺水。成绩不错,比同龄人多几分文采,在台前也能侃几句,袖子上的“三道杠”则显示我在“官场”也有所作为。当我站在国旗下演讲,几百双眼睛齐刷刷地盯着我时,我感到自己确实是焦点。

到了中学,凭借写作斩获许多奖项后,我渐渐觉得,自己不仅受人关注,而且与众不同。在梦中,我像思特里克兰德一样,在塔希提岛肆意作画。几十年后,拿到我的画的人都发了大财,人们热议着我百年难遇的天赋。

但有时,我也会想起愚蠢的施特略夫。当他标志性的乐呵呵的表情出现在身边人的脸上时,总能激起我无端的鄙视。我想,那是我对甘为配角这种行为的蔑视,但我从来不敢深究这种情绪的由来。我不敢去想配角的快乐,因为那在我“主角最大”的世界观里是不合理的。

在虚荣、自信不断增长的同时,我发现自己染上了“主角病”,热衷于与他人比较。暑假参加文学夏令营,我从小城市去了北京。和营员们相遇之后,我怯怯地掏出自己匆忙装订的作文集,却不小心被别人出版的精装书的封面晃了眼。偷偷上网查他们的作品,一个个又好读又精妙。老师们的夸赞,也很少落在我的头上。

这种感觉,就像你在自家挖到一颗珠子,骄傲得不行,带到城里鉴宝,人家冷冰冰地跟你说:“我见得多了,你的这颗挺普通的,算不上上乘,更称不上是夜明珠。”

北京之行给我带来了不小的打击。回家之后,我做了一个噩梦,梦里有一个脸颊通红的矮胖子,拉着我看他庸俗的画。他的画就像印在巧克力糖盒子上的照片,引人发笑。我看得不耐烦,挣扎着醒来,就想起那个被我忽略的冤家施特略夫。梦里的人不就是他吗?上帝没给我们过人的才华,却给了我们识才的慧眼,让我们最终戳穿自己的平庸,却还得在艺术的殿堂里,仰望穹顶上美妙的壁画。

彼时我没意识到,其实什么也没变,变的只是我的想法。我自认从“主角”的身份跌落,沦为一介小“配角”。

这个年代最流行的是“丧”文化,而那时我不用看马男波杰克、悲伤蛙和鲍比·希尔就已经“丧”得不行。人生的舞台这么大,我却只能在场边举着背景板。

那个噩梦引我再一次翻开《月亮和六便士》。我下意识地去找施特略夫的下场—挺惨,但我惊讶地发现,他的很多地方和我想的不一样。比如在离开巴黎去阿姆斯特丹之时,他说:“艺术是世界上最伟大的东西。”他根本不像我这样“丧”,而是保持着自己的天真快樂,在艺术之路上坚定地走着。

世界上最可怕的,是没有思特里克兰德的才能,还是没有施特略夫的心态?

直到我再次来到北京,上了大学,我才发现自感平庸是一种常态。优秀的人太多了,如果对“主角”太执着,那每天都能给自己找出理由自怨自艾。但很多时候,人生不像我们想的那样,所有人在一个平台上竞技,非得拼出个高下。不同的人生,更像一个个独立的直播间,容我们在自己的小天地里发挥。就像施特略夫,别人“吐槽”他的画,他却很自得地觉得他的画能给居住在寒冷地区的人带来温暖与幸福。

后来,我又读了许多遍《月亮和六便士》,施特略夫开朗的红脸在我的脑海里总挥之不去。我终于醒悟,既然看不清命运的走向,更说不清自己到底是不是身怀绝技,那么与其争着做“主角”,还不如继续做好手头的事,坚持自己的为人准则。多么机智而澄澈的人啊!那些讽刺他是配角的人,被“主角病”束缚了一辈子,而他自己 可能从未有过这样的烦恼。