于终点守望在世的力量:《中国青年报》灾难特稿的叙事学分析

邹君然,郝韶梦,王秋婷

于终点守望在世的力量:《中国青年报》灾难特稿的叙事学分析

邹君然,郝韶梦,王秋婷

(安徽大学 新闻传播学院,安徽 合肥 230601)

在新传播时代,追求绚丽图表、多样化表达、多渠道输出成为潮流,但技术能改变的是形态,并不是内核。因而本研究基于新闻叙事学的方法,从新闻事实建构角度、意识形态建构角度以及原型沉淀三个层面,对《中国青年报》自2008年以来所做的灾难新闻话语的意义、倾向的形成及建构进行分析。探究近十年,作为一家国字头的报纸如何讲述灾难中的故事?其中坚持了怎样的新闻理念,传递了什么样的价值观念,又暗含了怎样的话语立场和意识形态?以期从中探索中青报灾难特稿报道的内核。

灾难特稿;中国青年报;新闻叙事

引言

总有一些人需要迎灾难而上,除了救援人员,还有媒体和媒体人,他们力图用报道描绘灾难现场。而近几年,随着灾难报道而来的,还有对中国一些媒体的诟病:缺位、过度煽情、信息披露不及时、“温室里的花朵”等诸多指责。

难道媒体真的如此糟糕而没有希望么?专业媒体如何在信息洪流中突围?新传播环境下,媒体在“有节操的不缺席”和“满足新闻消费者阅读需求”的平衡间,又生产出了怎样的“灾难”报道?那些曾经带给无数人感动的灾难特稿是否有可借鉴的地方?而作为“故事”出现的灾难特稿,又力求在读者和社会之间架起了一种怎样的桥梁?

这些引起了笔者的关注。

新传播时代,追求绚丽图表、多样化表达、多渠道输出成为潮流,但技术能改变的是形态,并不是内核。文字,作为一种最传统的表达方式,一直到今天都在展现着它的力量。因此,笔者依然将关注点聚焦于灾难报道的“文字文本”。

凭“冰点特稿”为新闻界认可的《中国青年报》,在2008年汶川地震的报道备受推崇后,仍生产出不少具有影响力的灾难故事。因而,本研究将《中国青年报》自2008年至今以来所做的灾难特稿文本(于中国境内发生)作为研究对象,聚焦灾难报道的“文字文本”,以期从中探索中青报灾难特稿的内核。

二、悲剧的诉说:灾难报道的事实建构

作为“故事”的灾难新闻报道,呈现了记者和背后的媒体对灾难认知的话语,话语可以成为对原初事实进行解释的工具。透过这些话语,灾难现场和灾难中人的故事被碎片化地折射出来。在这节中,将对报道的词语和叙事视角进行分析,看《中国青年报》如何选择编排它们来建构灾难的事实,看这种建构背后凸显了什么。

表1:《中国青年报》灾难特稿分析文本

篇号篇名相关灾难事件遇难中国人数事故时间发表时间 1回家5·12汶川地震69 227人遇难17 923人失踪2008年5月12日2008年5月28日 2家园毁了,梦在4·14玉树地震2698人遇难失踪270 人2010年4月14日2010年4月21日 3永不抵达的列车7·23甬温线特别重大铁路交通事故40人遇难2011年7月23日2011年7月27日 4上海外滩:新年与生命的倒计时12·31上海外滩踩踏事件36人遇难2014年12月31日2015年1月2日 5余烬5·25鲁山养老院火灾事故39人遇难2015年5月25日2015年6月3日 6那一刻6·1东方之星旅游客船倾覆事故442人遇难2015年6月1日2015年6月9日 7牺牲8·12天津滨海新区爆炸事故165人遇难8人失联2015年8月12日2015年8月22日 8被泥土掩埋的家12·20深圳山体滑坡69人死亡2015年12月20日2015年12月30日 9龙卷风卷不走的空心村6·23盐城龙卷风袭击事件99人死亡2016年06月23日2016年06月29日

(一)以摧残后的美好凸显悲剧和坚毅

1.词句反衬

词句作为叙述文本的基础构成,在微观层面直接反映作者的态度和情绪,通过中青报的这几篇灾难报道文本可以发现“反衬”运用得十分频繁,而这些反衬都凸显了小人物在灾难大背景下的无助与坚毅,悲剧与惋惜,让一个个鲜活的生命呈现在读者的面前。

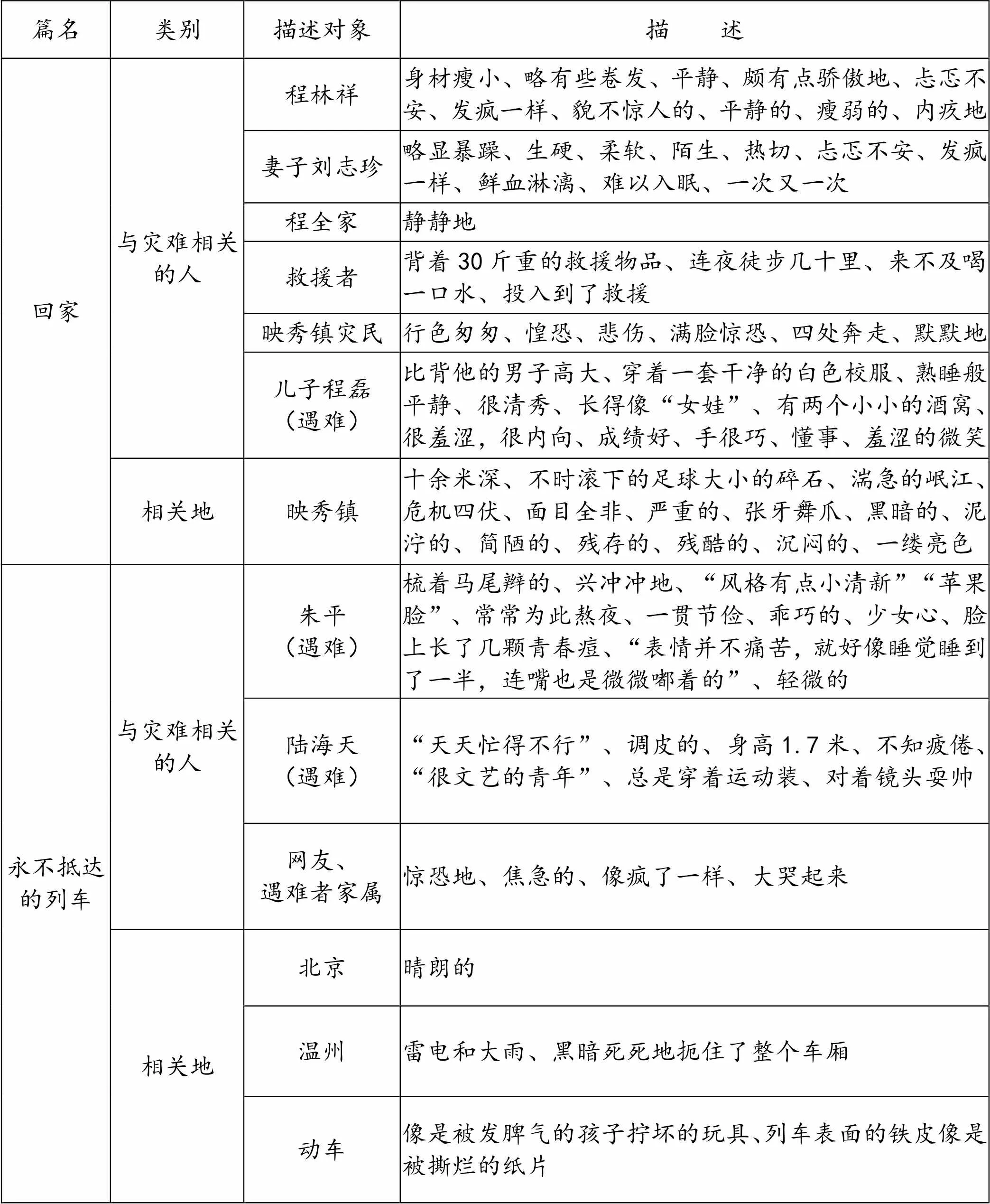

下面以《回家》和《永不抵达的列车》两篇中记者对灾难中人和相关地的描述为例加以简析。

表2:《中国青年报》灾难特稿中对灾难中人及相关地的描述

从上表中,我们首先可以清楚地发现记者对三位遇难者的描述,突出了他们的“年轻”“懂事”“努力”,他们对未来充满理想和希望,本拥有着美好的青春和无限可能,然而却因灾难,提前走向了人生的终点。

记者极力重绘他们生前的经历,但没有对他们遇难之后的状态过加描绘,不是通过直面的悲剧描写,而是通过再现年轻而鲜活的生命侧面烘托来展现死亡之痛、灾难之悲,让人追忆他们美好的同时,又避免了对家属的伤害。

其次,对遇难者家属程磊父亲的描述也是如此,“身材瘦小、貌不惊人的、瘦弱的”这些对其外貌的描述突出了其渺小而脆弱的身躯,“这是一个身材瘦小、略有些卷发的男子,面部表情看上去还算平静。背上的人,身材明显要比背他的男子高大,两条腿不时拖在地面上”[1]。“瘦小”与“高大”,一副相对的形容词向读者展现了一位父亲的伟岸和坚毅。

而在对灾难相关地点的描写上,记者通过对灾难发生地的恶劣场景烘托灾难之悲,“残酷的”“黑暗”“面目全非”等渲染出一片哀伤之景。

2.背景烘托

对于报道有关“死亡”的故事来说,根本无法找到当事人,用相关的背景材料则让我们接近他们曾经的生活,而用这些材料再现他们时,又让读者为其生命而悲悯。而正因为有了这些背景的衬托才让事实成为新闻,或加深了新闻的价值,这种通过背景构建事实的方法如下:

对于在离家将近2000公里外上学的朱平来说,“回家”也许就是她7月份的关键词。不久前,父亲因骨折住院,所以这次朱平特意买了动车车票,以前她是坐28个小时的普快回家的。

开始他只是买了一张普快的卧铺票,并且心满意足地表示,“定到票了,社会进步就是好”。可为了更快开始实习,他在出发的前几天又将这张普快票换成了一张动车的二等座票。

——《永不抵达的列车》

“句子开头的成分和句子末尾的成分”是句子两个重要的、引人注目的位置,句子开头为话题位置,句末为焦点位置。“话题位置和焦点位置的功效也是新闻工作者用来隐含自己的立场和观点的重要手段。”[2]122

《永不抵达的列车》的这两段背景信息便是在焦点位置体现出记者的观念,其一,本来两人平时都不坐动车,但恰好在那天交集在出事动车之上,表现出意外之惜;其二,记者用这种方法分别暗指出两位遇难者的“孝顺”和“勤奋”,因为他们意外乘坐动车的原因分别是因为“住院的父亲”和“更快开始实习”,这些都让读者自然沉入其中。

他们发疯一样地冲上了废墟,翻捡起砖块和碎水泥板,用双手挖着废墟上的土,十指鲜血淋漓,残存的楼体上坠落下的砖块,不时砸落在身边,他们却毫无感觉。

程林祥的力气原本不大,在工地上,别人一次能背二十块砖头,可他只能背十多块。可此时,他似乎觉得“身上有使不完的力气”,背着儿子一步步地往前走。

——《回家》

而在《回家》的这两段文字中,前段主题是“寻子”,后段主题是“背儿回家”,父亲“力气不大”的背景反衬了他的坚毅,环境背景的恶劣,凸显出寻子的艰难和父母的不懈,及他们对儿子深沉的爱,这些都暗含了记者对这家人深深的敬重。

(二)话语权交由悲剧中的普通人

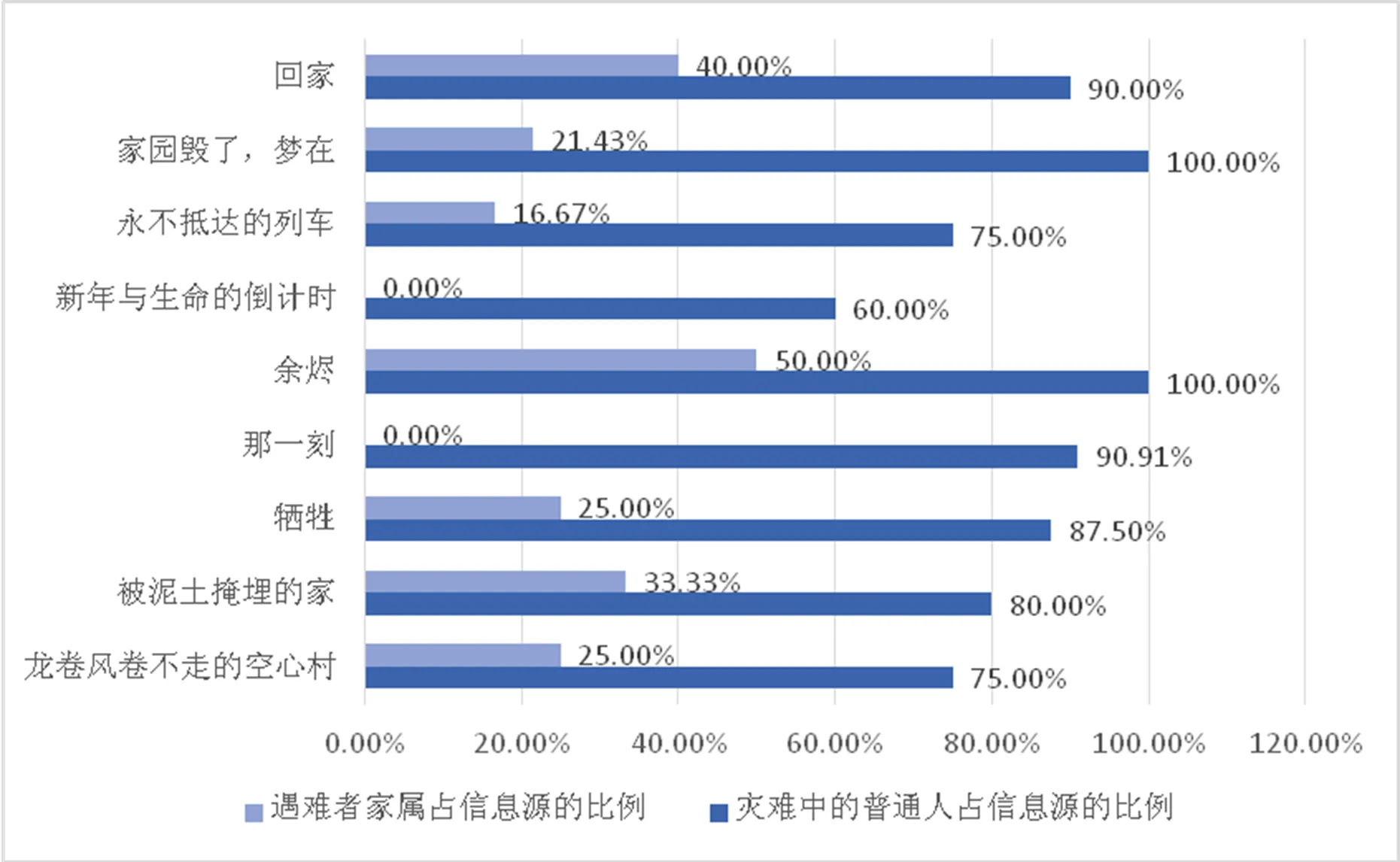

不同于将画面和笔墨对准官方声音,《中国青年报》的这几篇灾难特稿将话语权交给了同灾难中的普通人(如图1)。

图1:两类信源占所有信源的比例

从上图中可以看出,在这几篇特稿记者所采用的信源中,作为灾难中的普通人(这里的“普通人”是除官方信源、专家学者、政府人员的信源,包括遇难者家属)而存在的信源占所有信源的比例都在60%以上,文章中很少会出现官员或官方信源的身影,它们不聚焦在官方身上,没有领导的名字、指示、说辞等等,而是更多地将话语权交到灾难经历者的手中。

在灾难报道时究竟应不应该将焦点对准遇难者家属一直是新闻界争议的焦点,有人呼吁不要“二次伤害”,有人认为聚焦于“遇难者”也是新闻应当关注的事情。

值得注意的是,在聚焦普通人身上的同时,中青报的记者也注意到避免直接打扰到遇难者的直系亲属,遇难者的直系亲属作为信源的比例基本都在50%以下。

前中青报记者赵涵漠曾言道:“一个好的记者应该最具备的一点特性就是同理心。”但同时,在每个采访开始之前她会跟他们说:“我是一个特稿记者,我可能会问得比较细……如果你觉得这种回忆会让你感到不舒服那我就随时停止采访。”[3]

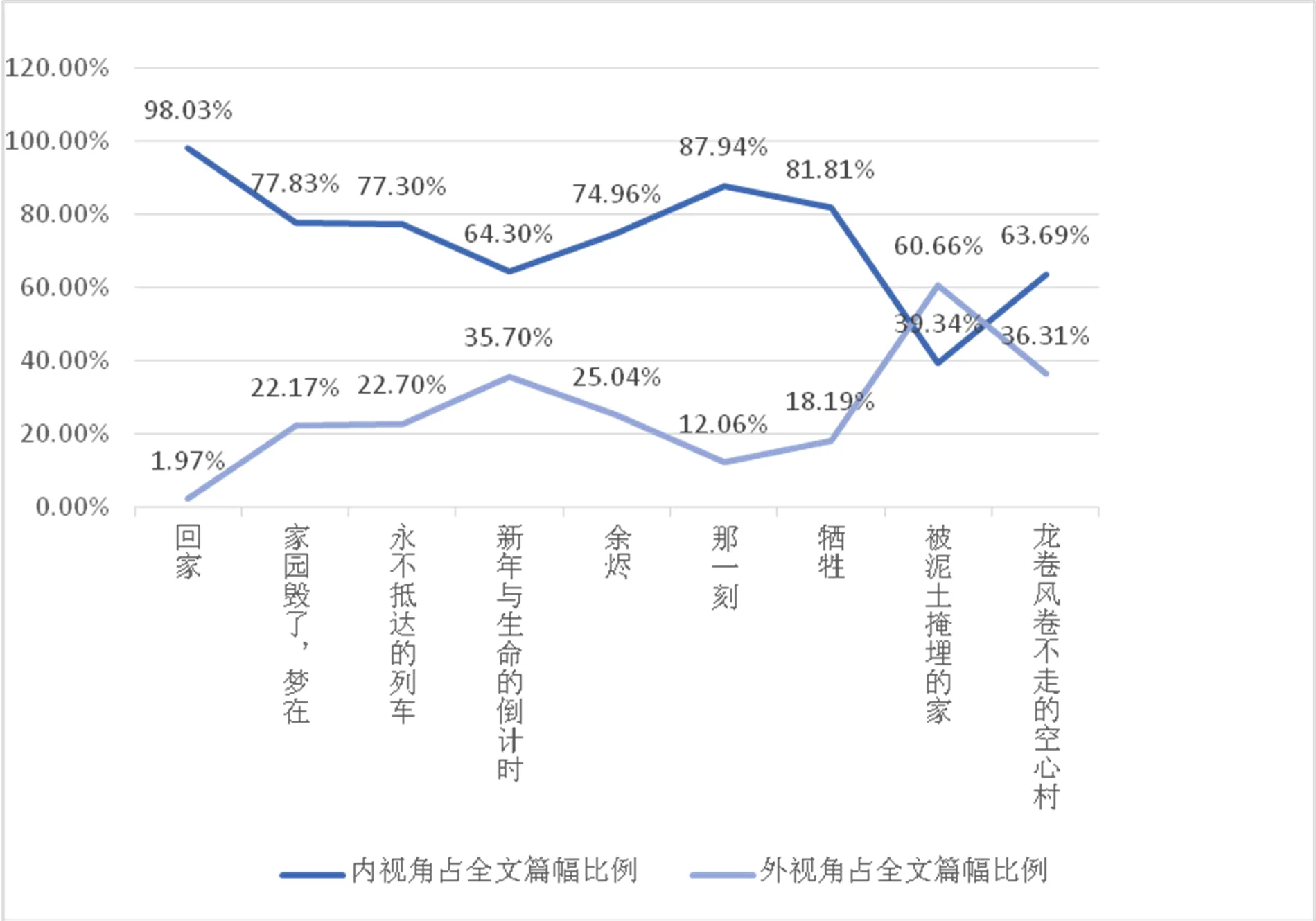

(三)多以内视角诉说

新闻的叙述视角,作为新闻看世界的特殊眼光和角度,体现了叙述者将其所体验到的世界,转化为语言叙事世界的基本角度。而在叙事视角的四个层面分析中,“最具意义的是看故事叙述者的‘观察位置处于故事之内’还是‘处于故事之外’,即‘内视角’与‘外视角’之分”[2]130。

“内视角”指观察位置至于处于故事内的叙述者采用故事内人物的眼光来叙事,在该视角下,叙述者往往带有一定的主观性、偏见等感情色彩。采用“外视角”,则意味着故事叙述者与故事本身没有任何关系,用旁观者的眼光来叙事,相对来说,较易于对事件进行宏观把握和客观评价,显得冷静客观。

若按照传统新闻写作的要求,“外视角”是绝对大多新闻工作者会选择的角度,因为新闻的客观性要求记者将自己的情感隐藏,用“外视角”更不容易遭人诟病。

但中青报的这几篇灾难特稿却偏偏反其道行之,在一篇报道外,其他八篇报道的“内视角”叙述部分占全文篇幅的比例全都超过了60%(如图2)。

图2:各篇报道文本中内视角/外视角叙述占全文篇幅的比例

虽然记者没有经历这些事情,但记者以局内人的视角叙述整个事情,尝试以遇难者身边人的视角看待他们经历过的事情,就不是一个没有感情的传声筒,而是一个为遇难者悲痛、叹惋、有血有肉的人。当记者以局内人的视角介入后,同时也拉进了与读者之间的距离,记者传递的就是她所看到知道的,让读者在不经意间便进入了剧情。

当然,这种视角必须基于大量充分的采访,如果随意地表达,则会让人有肆意煽情的反感。

(四)讲述具体而微的悲伤

这些报道没有着眼于宏大的叙事,而是致力于挖掘小人物身上细微的感动和悲伤,这体现在细致的细节描写中。

电话里没有听到女儿的回答,听筒里只传来一点极其轻微的声响。这个以为马上就能见到女儿的母亲以为,那只是手机信号出了问题。

似乎不会再有别的可能了——那是在那辆永不能抵达的列车上,重伤的朱平用尽力气留给等待她的母亲的最后一点讯息。

——《永不抵达的列车》

侯永芳在零点之前接到了一个电话,屏幕显示是儿子的号码。她对着电话喊了半天,那头始终没人说话,只有一片嘈杂。连呼吸声都听不到。

第二天她的世界就塌了。

——《牺牲》

这两个相似的片段像是商量好的一般,一个没有说话的电话,连着两端的母亲和孩子,同样的场景,两个家庭和年轻的生命,都随着突如其来的灾难破碎消逝。记者用这样的细节再现了两条生命的最后一刻,充满对家的不舍和依恋。

除此之外,还有很多让人身临其境的细节,有些细节靠的是深入采访,有些细节则靠的是细致观察,观察现场,还有已经出现的却未被注意的其它报道。

事故发生前的这一刻,谁都不知道车里发生了什么,然而却被记者赵涵漠捕捉到了,准备享用油焖大虾和番茄炒蛋、用iPad玩斗地主、喝下一罐冰镇的喜力啤酒等等描写让读者深深地感受到,这就是我们身边的故事,不是别人的故事,如果我们不关注它,不反思警醒,下一个在那些永不抵达的列车上的就是我们自己。

然而,她通过什么捕捉到了这些?是财经网的一组照片。“其实当动车事故发生的时候,是电光火石的一个瞬间,你很难知道就在这个瞬间到底发生了什么样的故事,发生什么样的细节。但是图片不会撒谎。我当时写的那个细节就来自于财经网上看到的一组照片,从那个图片上我看到了盒饭跟啤酒,所以把这个细节写了上去。”[3]

在新传播时代,我们比任何时候接触到的信息都多,但我们也比任何时候都更容易忽视看到的信息,这也意味着我们有更多的可能将那些未被注意的重要信息二次处理,为我所用。

三、面向悲剧的力量:灾难报道的“治愈”框架

事实建构的最终目的是为了追求对意识形态的建构,在我们以往的观念中,会认为意识形态是一种观点、看法、见解,或是一种维系现实的思想体系,然而,“现在西方马克思主义认为,意识形态是意义建构的过程,即将原初事实进行‘符号化’的过程。再此过程中,意识形态不仅是一种观点,还是一种特定的诠释事件的‘框架’,或者说是一种特定的认识世界的方式和结果”[2]21。

通过对这些文本的事实建构分析,我们从中发现了两种报道框架:

(一)“脆弱-自强”框架

在事实建构的分析中,我们发现生命总是那么脆弱,一个个年轻鲜活的生命可以被一场灾难轻易夺走,繁华与破落、生与死只有一线之隔。

那些生命虽然也试着挣扎,试着拨通母亲的电话,想着是否能够得救,但最终没能到达目的地,曾经的理想和努力成为脆弱的泡影,永远活在世间他人的记忆里。

而对活着的人而言呢?

他们面对的是真切的死亡,身边亲密的人不说一声的离开,他们又应该凭借什么力量活下去?程林祥背着儿子回家,不知疲惫,全家为遇难者默哀,妻子想着领养孤儿;黄一宁带着对朱平的思念活下去;张建辉为了牺牲的兄弟暂不转业……他们都是最平凡的人,却不曾放弃自强生活的心。

在“脆弱-自强”的框架下,人们看到了生命的脆弱,但也看到一个个坚强的身影。

(二)“摧毁-重生”框架

灾难带来的不仅是生命的离开,还有对一个地方、一个家庭的摧毁,记者没有回避对灾难场景的修复描绘,“面目全非、严重的、张牙舞爪、黑暗的、人间地狱、扭曲的黑色、满目狼藉、流脓的伤口、末世般的景象、烟雾弥漫……”等等,这都是灾难过后的场景。

这些描绘突出悲剧,但并不只有这一种情景,“在玉树,随处能发现信仰的力量,比如蜷坐在破墙一角转动经轮的女子和一边赶路一边抽空念几句经文的少年。在阳光灿烂的下午,在新建路66号的废墟边还能见到66岁的阿周”、“阳光下花草、树木的倒影还留在这个姑娘的相机里;草稿本里还满是这个姑娘随手涂画的大眼睛女孩;她最喜欢的日剧《龙樱》仍在上演”……

在“摧毁-重生”框架,人们看到灾难可以摧毁现世的场景,但永远无法摧毁记忆和人心。

这两种框架其实都是在灾难之中,希望给活着的人以继续的力量,脆弱、摧毁和悲惨要展现,但自强与重生的力量也需要被激发,通过这两种框架都形成了“治愈的力量”,实则都是一种“治愈”框架。

四、灾难“故事”中的原型沉淀:归家

在这些报道灾难和讲述死亡相关的“故事”中,是否有一个一致的线索支撑着报道呢?在文本中一直牵引着读者之心的究竟什么?是否有原型的存在,这引起了笔者的好奇。

“原型是具有一定稳定性的、典型的、反复出现的意象、象征、人物、母题、思想,或叙述模式即情节,具有约定俗成的语义联想,是可以独立交际的单位,其根源既是社会心理的,又是历史文化的。从本质上说,它是一种稳定的对外在事物的认知方式、认知角度和认知结果。”[2]226

通过对文本的整理,确实发现一个共同的和反复强调的内容,即“归家”,从2008年《回家》开始,“归家”的线索就一直嵌入在每篇灾难报道之中。

《回家》中坚持背儿子回家的貌不惊人的父亲,《家园毁了,梦在》中反复提到的“家园”,《永不抵达的列车》中的朱平用尽力气也要给家里的母亲传递最后的讯息,《那一刻》中最后提及王万平“回家”的车票。除此之外,包括“引回老家”“来自家人的新年问候”“带弟兄们回家”“带回老家安葬”等等无一不表达着“归家”的欲念。

“家”对中国人来说是团圆、是避风港也是人生最后的归宿,如果人最后没有回归故土,在传统中国人的心里则意味着终将飘荡、无处寄身,所以“归家”即意味着归宿,也意味着重生。“家”的呼唤给人的是温暖,以“归家”为牵引让人们在阅读中重思“家”对自己的意义,不忘初心,也更能引起共鸣。

结语

“如果我们不去讲述普通人的故事,下一个悲剧的主角可能就是你我这样的普通人。”[4]正是基于这样的理念,《中国青年报》的灾难特稿一直关注普通人具体而微的悲剧,“悲剧没有旁观者”,因为不知道哪一天你是否也会登上永不抵达的列车,寻不到归家的路。于是在《中国青年报》的灾难特稿中,你会发现,离开的远方却仍盼着难抵的故乡,细微的悲剧却也带着治愈的力量。

《中国新闻周刊》总编辑李经宇接受采访时曾说:“当时(天津爆炸事件发生时)媒体用一个很感人的概念称颂消防员,叫做‘逆向英雄’。消防员当之无愧,他们用血肉之躯逆流而战。事实上,逆流而战的也有记者……有几家纸媒记者都进入了爆炸的核心区域……一晚上只睡一两个小时,有的记者一连在爆炸现场周边工作了10 天。”[5]

记者南香红也将在灾难时逆人流而上视为媒体人的使命,“灾难将媒体推到了最前沿,这是媒体的命运。每当灾难来临,人们纷纷四处逃离,媒体人则逆人流而上,冲向灾难的中心,这是媒体人的命运。”[6]

在灾难报道的路上,媒体和媒体人并非不可作为,他们需要有质疑的力量,将告诉我们如何避免下一次的悲剧;但他们依然需要有鼓舞的力量,关注的力量,他们每一次对小人物关注,汇聚而成的就是对大时代的关注,他们身上印刻着时代的记忆,每个人都不可逃避。

而对于读者来说,通过报道对小人物关注,其实也是对自己的关注。透过媒体对灾难“故事”的报道,也正是站在生命的终点回望可以坚强生活的力量,我们看到了时代中的自己,看到了自己与世界的交集与距离,看到了不舍与感动,也看到了爱与珍惜。

[1]林天宏. 回家[N].中国青年报.2008-05-28.

[2]曾庆香. 新闻叙事学[M].北京:中国广播电视出版社, 2005.

[3]赵涵漠.灵感是最靠不住的东西,而最靠得住的是我们的勤奋苦干[OL].http://mp.weixin.qq.com/s? --biz= MzA4Mjk1MjMzMA==&mid=205123129&idx=2&sn=775063ef2209a7497efbcb9defa81300&3rd=MzA3MDU4NTYzMw==&scene=6#rd.

[4]郁志豪. 经典|中青冰点:《永不抵达的列车》[OL]. http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTI0NzMzNA==&mid=204391045&idx=1&sn=1eb218478f1328f5a4511aa0a3c2c855&3rd=MzA3MDU4NTYzMw==&scene=6#rd.

[5]李径宇. 在读者寡情的新媒体时代,纸媒是否必然面对失败?[OL].http://mp.weixin.qq.com/ s?__biz= MzAxMjcwNjc4Mg==&mid=400694901&idx=1&sn=86381929ff567eae2c6a3f5910947962&3rd=MzA3MDU4NTYzMw==&scene=6#rd

[6]南香红.巨灾时代的媒体操作[M].广州:南方日报出版社,2009:14.

Watching the Living Forces at the End:Narrative Analysis of’s Disaster Feature

ZOU Jun-ran, HAO Shao-meng, WANG Qiu-ting

(School of Journalism and Communication, Anhui University, Hefei 230601, Anhui)

With the rising of modern communication, the pursuit of flowery charts, diverse expressions and multi-channel output becomes a trend. The technology can change form, however, it cannot change the concept. This study will use the journalism narratology method, from the perspective construction of news facts, ideological construct and prototype precipitation those three aspects, to analysis this study about the significance, formation and structure of disaster news discourse which published onsince 2008. In this article, through learning the disaster stories of the national newspaper published for nearly 10 years, explore three issues: First, what kind of journalism is included in the story? Second, what values does it convey? Third, what kind of discourse stance and ideology does it contain? Through the study of these three problems, the core of the report on the disaster special report ofwill be concluded.

disaster feature;; journalism narratology

10.14096/j.cnki.cn34-1044/c.2017.04.07

G212

A

1004-4310(2017)04-0034-08

2017-02-26

安徽大学舆情与区域发展协同创新中心2015 年度学生项目。

邹君然,女,安徽大学新闻传播学院2014级硕士研究生,研究方向:应用新闻学;郝韶梦,女,安徽大学新闻传播学院2014级硕士研究生,研究方向:新闻理论;王秋婷,女,安徽大学新闻传播学院2014级硕士研究生,研究方向:应用传播学。