农民工离城镇化还有多大工资差距?

——深圳制造业工业园区工人的生活工资测算

王 瑜 汪三贵

农民工离城镇化还有多大工资差距?

——深圳制造业工业园区工人的生活工资测算

王 瑜 汪三贵

生活工资是工人在标准工作时间内所获得的能够担负其家庭维持基本体面生活标准的报酬水平。利用Anker法对深圳制造业工业园区产业工人的生活工资进行测算得出的结果显示,一个规模为3.5人的工人家庭,在调研地区维持基本的家庭生活所需要的生活工资水平为2 818元。该生活工资水平是深圳市最低工资标准的1.39倍,即调查时点的最低工资标准离维持工人基本的城镇家庭生活至少还有近30%的差距。生活工资测算的内在结构启示我们:要解决“半城镇化”问题,实现农业转移人口在城镇可持续的基本生活,未必要依赖于不断提升最低工资的单一手段,而是可以通过改善公共服务,尤其是对农民工群体在住房、教育、医疗等重要领域提供支持性服务,从而降低工人家庭的生活支出和相应的必要生活工资水平,提高工人家庭在务工地实现可持续生计的能力。

生活工资;农民工;城镇化

城镇化是我国改革开放以来经济社会发展的重要表现,同时也由于户籍制度等因素伴生形成了该进程中的农民工问题。改革开放30多年来,我国常住人口城镇化率由1978年的17.92%提升到2016年的57.35%,但户籍人口城镇化率仅为41.2%,户籍人口城镇化率比常住人口城镇化率低16%,与此同时,人户分离*根据国家统计局的指标解释,人户分离的人口是指居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年及以上的人口。的人口约为2.92亿人,相应地,全国农民工总量为2.82亿人[1]。也就是说,2.92亿人户分离的人口中主要是工作生活在城镇(市)而户口在农村的处于“半城镇化”状态的农民工。

正是基于“半城镇化”问题,中共中央、国务院于2014年制定了《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,明确了推进以人为核心的新型城镇化目标,即促进约1亿农业转移人口落户城镇。当然,最终决定1亿农业转移人口能否实现城镇化的因素,是农民工城镇化的意愿与能力。农民工在城市工作的工资水平能否满足家庭在城市的基本的生活和发展需要,是决定当前农民工城镇化意愿与能力的主要因素。本文以生活工资(living wage)中的Anker法为基础,测算农民工在城市的生活工资(生活工资应当满足基本生活和发展需要,与勉强维持生存的生存工资有所不同),并与实际工资水平相比较,从而评估农民工离能以家庭为单位在务工地生活(城镇化最基本的要求)在工资上还有多大差距,以方便决策部门合理地制定城镇化目标和采取有效的配套措施。

一、文献回顾

(一)城镇化背景下的市民化成本与能力

我国的城镇化存在“半城镇化”的问题,而农业转移人口的城镇化是实现健康城镇化的核心。相关研究指出,当前中国的城镇化与劳动力转移是不同质的[2],这种特征也表现为农业转移人口的“半城镇化”[3],而从经济发展阶段出发,我国城镇化的核心是农业转移人口进入并落户于城市[4]。矛盾在于,大城市的半城镇化更为严重,但大城市对农民工定居意愿来说却更具吸引力。基于全国第六次人口普查数据的研究表明,全国80%以上的地级以上城市存在不同程度的半城镇化现象,随着城镇常住人口的增加,半城镇化程度由轻向重转变[5],而调查数据则显示出农民工的城市定居意愿具有大城市偏好[6]。

城镇化在宏观层面表现为城镇化率,在微观层面表现为市民化。而经济能力则是市民化的最基本要素。从经济负担的角度,现有文献主要从市民化成本和市民化能力两个路径来分析农业转移人口市民化的可能。市民化成本,一般被分为公共成本和私人成本[7],也有学者认为市民化应该是为农民工提供基本公共服务所需要付出的公共成本[8]。总体而言,市民化成本通常是一个宏观总量的测算,并以一次性人均成本来体现[9],以及成本在不同主体间的分担[10]。虽然市民化能力体现为包含经济在内的多个方面,但主要侧重于经济能力,指农业转移人口跨越市民化门槛的经济承担能力,比如刘同山等人以家庭的非农收入和是否在城镇购房两个指标来表征家庭的市民化能力[11]。但类似的研究基本不注重研究市民化能力本身,而是将其简化为一个自变量来研究它对土地退出或宅基地流转等问题的影响,严格来说不算是研究市民化能力。将市民化能力作为因变量和研究核心的,主要是李练军用土地退出补偿能力、城市就业能力、城市融入能力等3个一级指标、9个二级指标、20个三级指标的指标体系来反映市民化能力[12],分析人力资本、 社会资本和制度因素等对市民化能力的影响。

无论是市民化成本还是市民化能力,实际上都是在市民化主体不明确条件下进行的分析,市民化成本相当于测算的是不考虑个体能力的无差异成本,市民化能力分析的是各类因素对能力形成的影响。这些分析有利于我们从宏观角度认识市民化问题,但即便是有一整套具体明确的指标体系和影响机制,它对个体家庭而言依然是抽象的标准,无法从个体角度观测在具体时间和地点实现市民化的可能或者说基本经济条件。与以上两个路径不同,本文关注那些当前已经在城市务工的农民工若要在务工地满足其家庭的必要的食品支出、居住支出,以及教育、医疗等实现人的基本发展(或者说再生产)的支出,需要什么样的工资水平,也即本文所要测算的生活工资。

(二)生活工资:作为满足在城市基本生活和再生产的工资水平

生活工资是指,工人在合理的工作时间内,能够负担得起被社会认可且符合所处社会的经济发展程度的基本体面家庭生活的工资水平。[13]包括国际公平贸易组织、雨林联盟、国际社会责任组织(Social Accountability International,SAI)等6个标准制定组织与ISEAL等组织成员在内的全球生活工资联盟对生活工资的概念达成了共识,即生活工资是指“在一个特定地区,一个工人在一个标准的工作周内所获得的、足以担负得起该工人及其家庭达到体面生活标准的报酬。体面生活标准的要素包括食物、水、住房、教育、医疗保健、交通、衣着,以及应急所需等其他基本需求”[14]。

生活工资所涵盖的理念由来已久,但成为实际的政策主要是20世纪90年代以后的事情。从1994年巴尔的摩(美国位于马里兰州)率先以法律方式实施生活工资规定开始,生活工资逐渐成为美国的全国性运动[15],同时也在加拿大、英国、澳大利亚、新西兰等发达国家成为工资标准[16]。生活工资作为一项社会诉求,后来也成为贸易公平、消费和社会责任的一项标准。

与生活工资相关的一个概念是法定最低工资。在特殊情况下,生活工资标准可以被定为法定最低工资标准,但通常情况下,最低工资的确定方法主要以贫困收入为基础进行调整[17],往往是偏低的,是一种维持基本生存的工资标准。生活工资通常比最低工资高很多,因为生活工资还考虑了最基本的发展和再生产需求。

因此,在当前的城镇化目标下,生活工资能够体现一个已经在城市有全职工作的工人家庭在城市维持基本体面生活所需的工资水平。在我们的应用实践中,通过对生活工资的测算,并与实际工资相比较,可以观察推进城镇化和农民工市民化是否具有相关性的个体微观经济基础。

(三)生活工资的Anker法及国际应用状况

在生活工资测算方法上,包括国际公平贸易组织在内的6个标准制定组织与ISEAl组织已经使用Anker法作为生活工资的测算方法。该方法是由Anker等人从世界劳工组织(ILO)发布的生活工资的测算研究中所创立发展而来的方法。[18]到目前为止,该测算方法已在多个国家和地区的生活工资测算中得到应用,其中包括为跨国公司测算9个国家的城市工人生活工资,为其他国际组织测算了南非(西开普省酿酒葡萄种植区)、多米尼加共和国(香蕉种植区)、马拉维(北方茶叶种植区)的农村地区的生活工资。该方法也是本文测算生活工资所使用的方法。

二、数据与具体测算方法说明

(一)数据来源与调研说明

本研究的调研数据和方法实施来源于2015年国际社会责任组织(SAI)与中国的专家课题组就中国部分地区的生活工资测算进行的合作研究。该项研究是在中国首次开展的生活工资测算,首批实施了对深圳、成都、郑州、上海、南京、杭州6个城市的测算。调研设计与测算方法经由Anker法的创立者和推进者Richard Anker和Martha Anker合作指导。

对深圳生活工资的测算基于2015年8月对深圳制造业工业园区(宝安区、龙岗区和龙华新区)的实地调查数据。根据深圳市2014年国民经济和社会发展统计公报,深圳市2014年的年末常住人口为1 077.89万人[19],其中,农民工将近700万人[20](占常住人口60%以上)。这些农民工主要从事制造业、批发零售业、住宿餐饮服务业等。尤其是,农民工中有60%以上受雇于制造业部门。但与此同时,深圳市是我国非省会城市中半城镇化程度最高的城市。[21]截至调查时点(2015年8月),深圳市下辖6个行政区和4个功能新区*四个功能新区主要是为经济开发而设立的管理区,而并非像行政区那样由法定机关批准成立并设立人大、政协等整套地方政府机关。,有多达一千余个工业园区,其中制造业工业园区主要集中在宝安区、龙岗区和龙华新区。本次生活工资测算是针对制造业工业园区的工人,而这些区域最能反映深圳地区典型的制造业工人的生活成本。图1简要地展示了不同区域的位置关系以及实地调查中所涉及的工业园区的位置。

图1 深圳市的行政区划、工业基地以及调查点(2015年8月)

注:实地调查的工业园区用五角星标注在地图中。1号五角星代表小的电子设备工厂,位于宝安区的西乡镇;2号五角星和3号五角星分别代表龙华新区的观澜科技园区(位于观澜办事处)和龙华科技园区(位于龙华办事处)的电子设备工厂;4号五角星代表龙岗区的尚荣科技园区的一家LED照明和电子设备工厂。

该项研究的调查方式为典型调查,并非抽样调查。选取的是典型的制造业工业园区,以结构化的数据调查表,在不同工业园区对工人进行问卷调查和访谈,并调查工人通常消费的市场、日常租住的居所,与各种类型相关知情者访谈等途径获得一手数据,同时,也通过搜集二手数据来获得工人的消费支出结构、当地饮食文化习惯、当地住房标准等。

(二)基于Anker法的生活工资测算说明

对生活工资的估算以能够满足工人家庭基本而体面的生活消费支出为依据。根据Anker法,生活工资的测算需要设定家庭规模,并测算家庭的支出,然后根据家庭的全职工人当量来计算满足家庭基本生活支出水平的实发生活工资水平以及税前工资水平(结构如图2所示)。

图2 生活工资测算流程图

首先,我们设定了工人的平均家庭规模为3.5人。这个设定与深圳的住户调查数据对家庭规模的统计以及中国的总和生育率状况是一致的。其次,我们沿用由Anker创立发展起来的方法,确定工人的膳食模型。第三,通过现场调研,计算可接受水平的家庭居住条件的租金,以及家庭基本生活所需的水电费、日常修理维护支出和其他居住支出。将居住支出通过调查进行单独计算是至关重要的,因为根据政府统计年鉴所列的支出数据,居住方面的支出存在较严重的低估,深圳市的人均家庭消费支出中仅有14.1%为居住支出,其中6.1%为水电等各项费用,租金仅占8%。第四,在膳食模型成本的基础上,根据统计数据中非食品非居住(Non-food-non-housing,NFNH)支出与食物支出的比例计算非食品非居住的支出。并通过对教育、医疗保健、交通和通信等分项支出进行核查,确保该部分包括了足额的分项支出。第五,估测家庭的全职工人当量,以用来计算每个家庭的工人维持其家庭生活所需的净生活工资额,其估算所需的数据主要来自于政府网站和公开发表的数据。第六,在考虑工资税和扣除项的情况下,测算工人的总生活工资额。

(三)对农民工家庭两头消费的情境处理

与中国其他工业发达地区的情形一样,深圳市的农民工群体中的大部分来自相对不发达省市的农村地区,并已成为深圳制造业部门的主力。而其中50%以上的农民工并不与其他家庭成员共同生活,尤其是对于已成家的农民工来说,由于经济条件限制和社会文化因素,工人不得不与其他家庭成员分离生活。整体而言,农民工外出务工而孩子在老家上学由祖父母抚养是很普遍的现象,这就导致了农民工家庭在农村(留守家庭成员)和城市(外出成员)的两头消费。因此在现实中,外出农民工通常会将相当一部分工资收入寄回家中供养留守的家庭成员。这就意味着,大多数农民工非常关心并也涉及家乡(通常是农村)的生活成本和生活水平。

由于生活工资是基于家庭为收入消费单位的概念,在此情形下,测算深圳制造业产业工人的生活工资就必须面对和处理普遍的两头消费的情形。我们采取的是假定工人的家庭(按3.5人的家庭规模)都在务工地生活,而不是部分地依据留守人员在家乡的生活成本和生活标准来计算。因为根据生活工资的严格定义,我们所测算的生活工资应该是基于工人家庭在工作地维持基本体面生活的生活成本和生活水准。也正是因为很多工人无法承担子女在务工地生活所需的居住和教育等成本,才导致了普遍的留守现象,而生活工资就是要避免工人由于收入不足以在务工地维持家庭生活而不得不两头消费的情况。

三、测算结果

严格遵照Anker法的生活工资测算过程,经由八个步骤,研究所测算的2015年8月深圳制造业工业园区普通工人的实发生活工资为2 508元/月(合115元/工作日)。考虑工资扣除部分后,应付税前(扣除前)总生活工资为2 818元/月(合130元/工作日)*这里所使用的月工作日数量为21.75天,与2015年深圳最低工资保障制度所规定的全日制就业劳动者月工作日数量一致。。即一个家庭规模为3.5人(1.5个孩子、2个成人)的家庭在1.78个全职工人当量条件下的税前(扣除前)总生活工资为2 818元/月(如表1所示)。该生活工资水平反映的是深圳市部分产业聚集区域的工人维持家庭在工作地基本生活所需的工资水平。该生活工资水平没有扣减实物福利价值,也就是在工厂没有提供其他实物福利情况下的生活工资水平。

表1 深圳制造业工业园区的生活工资计算表

(一)生活工资的家庭规模

生活工资是一个基于家庭的概念,因而,对深圳市工人(农民工)的平均家庭规模做合理估计是生活工资测算的基础。我们将家庭规模确定为3.5个人(2个成年父母和1.5个孩子)。由于官方统计数据所限,在深圳市就业的工人留在老家的子女或其他家庭成员通常不被计入,在深圳居住不到6个月的工人的数据也难以被统计,因此,与其他流入地城市一样,准确测定在深圳工作的工人的实际平均家庭规模难度很大。

《深圳统计年鉴》数据显示,2013年深圳市户籍人口的家庭平均规模为3.66人,而基于深圳市600户家庭(包括已登记和未登记户籍的)的调查所测定的2012年家庭平均规模为3.21人。同时,仅由一个成年人组成的单人家庭也包含在这些数据中,因此在两人以上的深圳家庭中,平均家庭规模应该大于3.21。目前中国的总和生育率为1.47*该数据由中国人民大学翟振武教授提出。读者需要注意,根据2010年第六次人口普查得出的1.18的总和生育率被学者们批评低于实际总和生育率。参见《2015将迎人口出生小高峰》,载《人民日报(海外版)》,2015-02-10(04)。。在城市工作的工人大多数来自生育率较高的欠发达地区,因此工人的生育率与城市居民相比要更高。此外,我们在和工人访谈时了解到,已婚工人的家里有1个或2个孩子都是比较常见的。综上,假定家庭规模为3.5人是较为合理的设定。

(二)食品支出

以3.5人(2个成人、1.5个孩子)为家庭规模设定,依据膳食模型和当地的食品价格,测算出深圳制造业产业工人生活工资中的食物支出部分是每人每天12.2元。

膳食模型热量为2 297卡路里,基于制造业产业工人及家庭成员参与的是中等强度体力劳动的假定而得出。在满足营养要求原则,与饮食偏好、当地食物的可得性和成本保持一致,相对低成本的营养膳食等基本原则条件下,确定食物结构,并通过从工人们的主要购物场所搜集的食物价格,综合测算出膳食模型的成本。*限于篇幅未详细列出,读者可以向作者索取相关具体表格。

(三)居住支出

测算中的居住支出为每月1 020元,包括房屋租金780元,电和气140元,水费70元,小的维护修理费10元,基本的管理费20元,这大约占所测算的总的生活支出的25.1%,这个比例对大城市工业园区附近的租房情况来说是合理的。该比例比《深圳统计年鉴》数据中的中等偏下收入组(20%~40%)家庭支出中居住支出所占比例14.1%要高。但需要注意的是,自有住房的租金成本折算并未包括在官方统计数据的居住支出当中,同时,没有本地户籍的流动人口(我们报告所关注的大部分工人正是如此)没有被纳入统计数据当中,尽管这些人口的确租住房屋。这导致了官方统计数据中住房成本及其占总支出的比例被低估。

居住支出的估算由以下几部分成本组成:(1)基本体面的住所的房租;(2)生活设施费(水、电、燃气等),其他居住支出以及日常维护管理费用。居住支出的估算是通过造访工人的租住居所、向受访工人访谈搜集房屋的条件和支出、与当地的出租者以及个体中介交流等多种方式获取信息后测算的。

1.基本住房标准

基本住房标准是为深圳制造业工业园区附近的家庭成员数为3~4个的工人家庭所设定的。这个标准设定的基础是联合国人居署(UN-HABITAT,2007)的规定。对于深圳市的工人来说,所租住的房屋很容易达到除了居住面积以外的其他各项标准,而工人在深圳市(中国的其他大城市也是如此)租不起达到足够居住面积要求的住房才是普遍问题。

生活工资标准中包含的住房标准在居住面积上的要求是:3~4人规模的家庭要有50平方米的建筑面积或40平方米的居住面积。该要求高于目前深圳制造业工业园区的工人家庭的实际生活标准,但即便如此,这个标准依然应当是基本标准。该标准与深圳市的低收入家庭的廉租房的总面积限制标准相近。根据深圳市的廉租房标准(2008年),低收入家庭申请廉租房的面积应该为人均15平方米,但全家不超过45平方米。*需要注意的是,按照先前的计划生育政策规定,在城市地区,每个家庭按政策规定一般只能生育一个孩子,而在农村地区可以有条件地生育二胎。深圳市的大部分制造业工人是来自于农村地区的,可以生育两个孩子。而在综合各种因素,假定了制造业工人的家庭规模为3.5人时,50平方米的设定标准实际上没有比廉租房住房标准高。而根据2014年出台的保障性住房/公租房的标准,2~3人的家庭的租房建筑面积应为50平方米,3人以及以上的家庭应为65平方米。因此,对于3~4人规模的工人家庭而言,50平方米建筑面积(或40平方米居住面积)的标准并不高。

2.适居标准的房屋租金

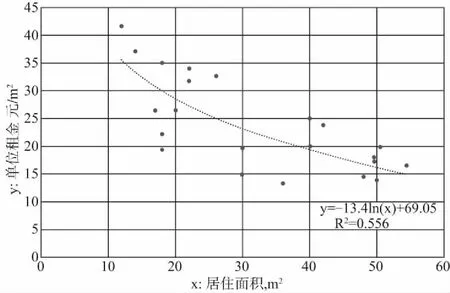

房屋租金主要通过搜集符合适居房屋标准的租赁价格信息来估算。为了测算深圳制造业工人的居住成本,我们分别与工人、一线管理人员访谈,搜集了工人或一线管理者的详细租住信息,同时也与房东交谈,并实地察看了正在出租的住房。在所调查的住房当中,居住条件接近所设定的住房标准的最低房租为700元,但考虑到工业园区附近的租房市场情况,对于大多数工人来说,很难以700元的价格租到达到适居条件(主要是面积要求)的住房。因此,通过租金与面积关系的散点关系图(见图3),用租金对面积做非线性回归拟合的方式,40平方米的居住面积的估测租金为780元。根据实地调查和数据模拟(y=-13.4ln(x) +69.05)表示的单位租金与居住面积之间的关系,40平方米居住面积的租金大约为780元。同时,与调查所观测的结果相结合,780元仅仅是工人家庭勉强能租到的可接受条件住房的租金。

图3 调查搜集的房租与面积的拟合图

3.水、电、燃气及其他费用

水、电、燃气及其他费用是利用从工人以及房东处获得的详细支出信息来估算的。水、电、燃气及其他费用的估算值为每月240元。其中,电费和燃气费的平均每月支出为140元。水费的估算值为每月70元。其他小的维修和维护支出估算值为每月10元。此外,管理费(比如卫生管理费)为每月20元。

根据实地调查中规模为3~4人的工人家庭的水电等费用的支出来核实估算的费用,这个估算值是合适的。这项支出大约占了生活工资估算当中生活成本支出的5.9%,该比例也是合理的。在2013年《深圳统计年鉴》中,中等偏下收入组(20%~40%)支出中水电燃气等其他费用所占比例为6.1%,而我们所估算的比例仅比统计数据中的比例略低一点。这个比较表明我们对水电气等其他支出的估算是属于合理范围的。

(四)非食品非居住支出

非食品非居住支出是基于恩格尔定律的比值及2013年《深圳统计年鉴》*2014年《深圳统计年鉴》中的消费数据没有分组,因此我们使用了2013年《深圳统计年鉴》的数据。中当前消费模式的统计数据来测算的。因此,首先要获得非食品非居住支出与食物支出之间的比值。

2013年《深圳统计年鉴》中根据家庭人均收入水平将家庭人均消费支出的数据分为7个组*7个收入分组是最低收入户、低收入户、中等偏下收入户、中等收入户、中等偏上收入户、高收入户、最高收入户,分别占收入分布的10%、10%、20%、20%、20%、10%和10% 。,我们使用其中的中等偏下收入组的消费支出结构来计算这个比值。中等偏下收入组代表了深圳市收入分布中位于第二个五分位(20%~40%)水平的收入组。这个收入组是对生活工资测算的一个可参考群组,因为生活工资的收入水平应该是使得深圳制造业工人家庭的生活能够承受中等偏下收入的那种消费模式。在统计年鉴数据中,20%~40%收入组的家庭支出的42.5%用于食物,14.1%用于住房,43.4%用于非食品非居住支出。

根据统计数据的收入参照组的支出结构,观测的非食品非居住支出与食物支出比为1.339。当然,在计算该比例之前,我们对统计数据做了相关处理:(1)排除了烟草的支出;(2)假定统计数据中在外就餐的支出中有50%是食物本身的支出*我们假定家庭支出数据中在外就餐支出的50%是食物本身的支出,而另50%是利润和食物准备、烹饪、服务、清洁等服务费用。这个假设是基于Richard Anker和Martha Anker对中国、印度、美国、多米尼加等地区的就餐内容的分析。。

我们所估算的参照规模家庭的非食品非居住支出为每月1 739元。其中涵盖了酒、衣着、家庭设备用品及服务、医疗保健、交通和通讯、教育、文化娱乐服务、在外就餐的服务费,以及其他商品和服务支出。在使用1.339这个比例计算出非食品非居住支出之后,对其中的医疗保健、教育支出等单项分别做了进一步核查,这两项几乎在所有国家都属于基本权利。同时,核查了交通和通信费用,因为这些费用对工人来说也是普遍而必要的基本支出。在这些深入核查的基础上,我们审定非食品非居住支出额度是合理的。*食品、居住以及非食品非居住支出的额度和比例与测算表因篇幅限制不做展开,读者如有需要可以联系作者。

(五)持续生计与其他事由的额外支出

为了保证基本的生活水准,在测算生活工资时为意外事项留出一部分备用支出是常见的处理方式。SAI组织和Anker在他们的研究中使用10%的比例。[22]本次测算中选择增加5%作为备用支出,来预防不可预见的紧急情况以及必要的自由支配项目。另外,增加5%的额度用于向父母提供经济支持以及向亲戚朋友支出礼金(按每个月21.75个工作日计算,5%的金额约相当于工人一个工作日的收入)。依此,预留总共10%的备用支出额度,也就是在食物、住房及其他支出总额的基础上追加10%额度(相当于每个家庭每月有406元的备用支出)。

(六)全职工人当量

家庭生活支出转换为生活工资,需要合理估计支撑家庭生计所需要的全职工人当量。目前在计算生活工资时,常见的假定是家庭中有1个或2个全职工人。[23]这里使用了1.78作为全职工人数量来估算深圳工人的生活工资。

全职工人当量同时需要劳动力参与率和失业率的数据。首先,我们的调查对象为制造业产业全职工人。在该条件下,我们只需要估算工人的配偶或者伴侣全职工作的概率。根据相关研究,2010年深圳市16~59岁年龄段的劳动力参与率(LFPR)为84.79%,但该数据会比实际低一些,因为在中国15~24岁年龄段人口有相当部分在上学而不是劳动参与者。2015年ILOLABORSTA数据中的中国全国数据显示,25~59岁年龄段与15~59岁年龄段的劳动力参与率的比值为1.062 3,在15~59岁劳动力参与率数据基础上用全国数据的比例近似调整的方式来测算25~59年龄段工人的劳动力参与率。调整后的25~59岁之间工人的劳动力参与率为89.9%。*根据一篇论文,深圳市2010年的16~59岁年龄段人口的平均劳动参与率是84.79%,但是我们没有使用深圳的劳动参与率数据,因为大部分15~24岁的人口在学而未进入劳动力市场,因此它低估了实际进入劳动力市场人口的劳动参与率。2014年中国城镇登记失业率为4.1%,但一般来说,登记系统会大大低估实际的失业率。而另一项在失业率统计上相对更加可靠的中国家庭调查显示,2002-2009年中国平均失业率为10.9%。*更多信息请参看Shuaizhang, Feng, Yingyao, Hu, and Robert Moffitt.“Long Run Trends in Unemployment and Labor Force Participation in Urban China”.Journal of Comparative Economics, 2017,45(2):304-324.在此,我们采用10.9%的失业率。统计数据缺乏兼职率的数据,但从经验来看这个比例非常低,因而此处假设兼职率为5%。基于以上信息,测算出工作参与概率为78.1%[89.9×(1-10.9%)×(1-0.5×0.05)*成年人全职工作的平均比例=成年劳动力平均劳动参与率×(1.0-失业率)×(1.0- 0.5×兼职率)。]。这意味着每个工人的配偶或伴侣参与工作的概率平均为78.1%,因此计算出每个工人家庭平均有1.78个全职工人。

(七)工资中的强制性扣除

工人需要获得足够的可支配收入来维持日常生活,所以工资中的强制性扣除需被考虑。自愿缴纳的费用在此不做考虑,因为自愿部分可以算作是自由支配的部分。在深圳,无论工人是否是深圳本地的户籍人口,只要是正规的合同工人,五项社会保险是被强制要求缴纳的,包括养老、医疗、失业、工伤和生育保险。但社会保险的基数以及个人/单位缴纳的比率是因户籍而有所不同的。*如前所述,综合的社会福利与户籍是密切相关的,并且不同省市的具体环境差别很大。在此,我们简单概括为,有深圳户口的工人比没有深圳户口的工人有更高的社保参保基数。为了估算工人的生活工资,我们需要确定社会保险基数与个人缴纳(不考虑单位支付的情况)的比率。根据社会保险相关文件,在我们的预计生活工资会略高于深圳市最低工资的情况下,使用工人实际工资作为缴纳社会保险的基数是合理的。*在深圳,对正式工人而言,当满足以下条件时,实际工资是社保缴费基数:(1)以员工的每月工资总额为基数,但不得高于全市上年度在岗职工月平均工资的300%; (2)非深圳户口工人的缴费工资基数; (3)有深圳户口员工的缴费基数不得低于全市上年度在岗职工平均工资的60%。深圳市2014年的在岗职工平均工资为6 054元,而该平均工资的60%就是3 632元。因此,有深圳户籍的工人社保缴费基数比我们生活工资估计的参保基数高。无论是否有深圳户籍,工人的个人缴纳比例为11%(养老保险8%,医疗保险2%,失业保险1%)。另外,住房公积金仅限有深圳户口的工人缴纳,因此,未把这部分算入社会保障扣除中。综上,我们将需要扣除的社保费用比率定为工资的11%。

(八)实物福利

在符合实物福利标准的前提*参见《国际劳工组织公约》95和99(ILOLEX,2013)。下,将实物福利作为部分工资具有合理性,同时,工厂为工人发放的实物福利会降低工人为维持体面生活所需的收入水平,因此,生活工资的测算通常需要扣减合规的实物福利价值,但本研究中并没有扣减。不扣减的理由主要是实物福利差别大,大部分基层工人几乎没什么实物福利,并且数据搜集困难。

四、生活工资与其他工资的比较:工资阶梯

通过与其他工资相比较,可以了解本报告所测算的生活工资的相对水平,同时也可以观测调查时点的时行工资水平与生活工资的差距。图4展示了生活工资与各类不同工资(或折算为工资的标准)的阶梯比较结果,包括最低工资标准、行业工资指导价中的四类代表性工种的低位数、行业工资指导价中的制造业平均工资、低保标准、世界银行的3.1美元/日的贫困线和6.2美元/日贫困线、亚洲最低工资标准等。

图4 2015年8月深圳工资比较阶梯

注:部件装备工、半导体芯片制造工、印刷电路制作工与电子器件检验工的工资水平为2015年深圳市行业工资指导价相应岗位的低位数水平(即工资最低10%工人的平均工资),该工资统计口径为应发工资,假定社保扣除为11%。

(一)生活工资与最低工资、其他标准的比较

2015年3月,深圳市将全职工人的最低工资上调至每月2 030元,兼职工人的最低工资上调至每小时18.5元,这在中国所有省区中是最高的。最低工资法也明确规定,最低工资标准不包括加班工资和特殊工作环境、特殊条件下的津贴,也不包括劳动者保险、福利待遇和各种非货币收入。本研究所测算的生活工资是深圳市最低工资标准的1.39倍。

此外,该生活工资是深圳市2015年的低保标准*深圳市的最低生活保障线为每人每月800元,乘以3.5个家庭成员并除以1.78个全职工人,得到按生活工资计算方式下的工资。(折合为工资是1 573元)的1.79倍,是世界银行每天3.1美元和6.2美元(折合为工资约分别每月723元和1 446元*在此我们使用根据2011年经调整的贫困线和经城乡调整的2011年中国的购买力平价(PPP)指数。2011年中国的城市PPP指数是3.9。同时,2011年PPP指数下的3.1美元/日的贫困线是2005年PPP指数下的2美元/日的贫困线的可比当量,是中等收入国家的贫困线的常用标准。)贫困线的3.90倍和1.95倍,但仅是亚洲基本工资标准(Asian Floor Wage)*亚洲基本工资标准是由清洁成衣运动(Clean Clothes Campaign)针对制衣工业制定的,也供认证机构和跨国企业参照,其2015年官网发布的最新数值是3 847元。的73%。

(二)生活工资与工人当前实际工资水平的比较

行业工资指导价是通过各地区对不同行业、职位、工种的劳动者工资进行抽样统计而得到的,能够代表市场的真实工资水平,因其公布数据包括了各行业工种中不同收入水平的平均值,由此也可以按需选取作为对比使用。不过,行业工资指导价的统计口径均为“应发工资”,该口径并未减去工资扣除项(与生活工资的总水平口径一致),但也并未剥离加班费(生活工资不包含加班费)。

根据深圳市人力资源和社会保障局公布的深圳市人力资源市场工资指导价位数据*行业工资指导价是政府向社会发布的一种劳动力工资价格信号,不是劳动保障行政部门规定的工资标准。行业工资指导价反映了当前不同职业和职位的普遍薪资,很大程度上取决于所在企业的经济效益。农民工的工资进入这些统计当中。,2015年深圳市制造业平均工资指导价为3 900元,其中中位数为3 975元,低位数为2 257元(最低10%的算术平均值)[24]。在本研究中,将工资的低位数与生活工资进行对比是较合理的,因为最低10%的平均工资水平能够反映多数制造业一线工人的收入水平。

在图4中,我们选取了工资指导价中具有一线制造业工人代表性的四个工种的工资低位数作为比较对象。2015年的行业工资指导价显示,计算机、通信和其他电子设备制造业的工资平均数为4 835元,工资低位数为2 552元,工资中位数为4 238元。我们所调查和访谈的工人大多数来自这些行业。需要注意的是,行业工资指导价中的工资并未剥离加班费。

我们所测算的生活工资相当于所有制造业行业工资指导价平均工资(3 900元)的72.3%,是工资低位数(2 257元)的1.5倍,相当于计算机、通信以及其他电子设备制造行业平均工资(4 835元)的58.3%、工资低位数(2 552元)的1.1倍。需注意,工资指导价中的这些工资水平实际上都包括了加班工资。

(三)依赖于超时工作和加班费的实际工人工资

工人工资收入因工作量、奖金以及加班费等而有较大差别。调研发现,在最低工资的基础上,工人的收入会受到以下因素的影响:(1)季节和年度的波动;(2)工厂和下属部门的绩效;(3)工种差异(流水线工人、技术工人等具体差别)。

超时工作获得加班费是目前工人家庭收入的重要组成部分。加班费根据工人在不同时间的加班情况而有所差异。按2015年月平均21.75个工作日来计算,全职工人工作日最低工资为93.33元。工作日、休息日和法定节假日的加班费应分别按由最低工资所得的每小时/每工作日工资的至少150%、200%和300%的比例来支付。工人在工作日加班并获得1.5倍加班工资,这在制造业工厂的生产旺季时很常见。深圳市规定每月的加班时间上限是36小时,但制造业工人在旺季加班时间达到上限也是较普遍的情况。

根据生活工资的定义,生活工资应是工人在正常工作时间内工作而不加班工作即可获得的工资水平,但是在当前情况下,制造业行业工人的收入是在工人加班十分普遍(当然也获得了相应加班工资)条件下的水平。因此,在对比现行普遍工资和我们所测算的生活工资时,应当注意实际工资水平普遍包括了超时工作的加班费。研究所测算的生活工资并未高过目前大部分工人取得的实际工资,因为制造业产业的工人普遍通过加班增加了实际收入。从这个意义上看,正常工作时长、非加班条件下的生活工资接近于目前工人通过普遍超时加班获得的实际收入。

五、结论与建议

(一)基本结论与讨论

本研究测算的深圳制造业工业园区工人的生活工资为2 508元(相当于每天115元),这是工人拿到手的净收入水平。如果考虑社保扣除因素,扣除前的总生活工资为2 818元(相当于每天130元)。也就是说,一个规模为3.5人(其中孩子为1.5人)全职工人当量为1.78人的家庭,需要在扣除前工资为2 818元的情况下,才可能在务工地过上基本可持续的生活。

该工资水准是深圳市最低工资标准的1.39倍,也就是现行最低工资标准离维持基层工人的最基本的城市家庭生活和发展的水平至少还有近30%(1-1/1.39)的差距。需要强调的是,虽然所测算的生活工资水平与调研中一线普通工人的实际收入相当,但是目前普通工人的实际收入主要是以最低工资为基础,通过最大限度的加班而获得的。也就是说,他们要将休息和再生产的时间都投入到加班当中才能获得维持家庭可持续生活的水平。问题也恰恰在于,当时间都被投入到加班之中后,他们就没有时间照料和陪伴孩子,也无法享有基本的文娱和社交生活。即便在深圳的农民工未来未必选择在深圳定居生活,在当地务工时,其基本工资标准达到生活工资水平也是必要的,因为只有当他们在这里务工的时候,其工资能够支持他们以家庭生活的方式而不是因为收入不足从而以留守其他成员以及最大化的超时加班的方式去过生活,他们才有可能形成家庭再生产条件,从而有选择未来定居地点的空间。同时,我们进行的生活工资测算是在租房生活的条件下进行的,对于一个“有房才有家”的文化而言,这是非常保守的测算,但与家庭分离相比,租房共同生活依然可以被视为一种可接受的生活模式。

(二)研究建议

从解决“半城镇化”问题、促进城镇化和农民工市民化的角度出发,要实现农业转移人口在城镇过上可持续、可维持再生产的基本生活的目标,从生活工资的角度有两点政策启示:

第一,从工资水平的角度,改善工人的工资水平,提高最低工资待遇等途径,是直接的方式,但在深圳市最低工资连续多年快速上升的条件下,考虑企业活力和就业率等综合因素,最低工资水平继续提升的空间比较有限。

第二,从生活工资的测算细项来看,政府提升对外来务工人员的公共服务供给及质量,尤其是在住房、教育、医疗等重要方面提供相关的支持服务是另一种可能途径。这些并不会扭曲劳动力市场,但可以降低工人家庭的生活支出,从而也能降低生活工资的必要水平,因而可以在不需大幅提高工资水平的条件下,提高工人家庭在务工地的可持续生计能力。从政府施策的角度看,公共服务的供给或许比单一地提高最低工资标准的途径更可行,对经济的负面影响更小。

[1] 国家统计局:《中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201702/t20170228_1467424.html。

[2] “城镇化进程中农村劳动力转移问题研究”课题组、张红宇:《城镇化进程中农村劳动力转移:战略抉择和政策思路》,载《中国农村经济》,2011(6)。

[3] 辜胜阻:《统筹解决农民工问题需要改进低价工业化和半城镇化模式》,载《中国人口科学》,2007(5)。

[4][21] 蔡昉:《以农民工市民化推进城镇化》,载《经济研究》,2013(3)。

[5] 李爱民:《中国半城镇化研究》,载《人口研究》,2013(4)。

[6] 孙中伟:《农民工大城市定居偏好与新型城镇化的推进路径研究》,载《人口研究》,2015(5)。

[7] 徐红芬:《城镇化建设中农民工市民化成本测算及金融支持研究》,载《金融理论与实践》,2013(11)。

[8] 陆成林:《新型城镇化过程中农民工市民化成本测算》,载《财经问题研究》,2014(7)。

[9] 国务院发展研究中心课题组:《农民工市民化的成本测算——对重庆、武汉、郑州和嘉兴四市的调查分析》,国务院发展研究中心,2011年;李俭国、张鹏:《新常态下新生代农民工市民化社会成本测算》,载《财经科学》,2015(5)。

[10] 姚毅、明亮:《我国农民工市民化成本测算及分摊机制设计》,载《财经科学》,2015(7);张继良、马洪福:《江苏外来农民工市民化成本测算及分摊》,载《中国农村观察》,2015(2)。

[11] 刘同山、张云华、孔祥智:《市民化能力、权益认知与农户的土地退出意愿》,载《中国土地科学》,2013(11)。

[12] 李练军:《新生代农民工融入中小城镇的市民化能力研究——基于人力资本、社会资本与制度因素的考察》,载《农业经济问题》,2015(9)。

[13][14] Anker, R., and Anker, M.LivingWagesAroundtheWorld:ManualforMeasurement. Edward Elgar Publishing, 2017.

[15] Reynolds, D.“Living Wage Campaigns as Social Movements: Experiences from Nine Cities”.LaborStudiesJournal, 2001, 26(2): 31-64.

[16] Figart, D.M.LivingWageMovements:GlobalPerspectives. Routledge, 2004.

[17] 张衔、徐延辰:《最低工资标准的理论依据与定量分析》,载《社会科学辑刊》,2014(2)。

[18] Anker, R.“Poverty Lines around the World: A New Methodology and Internationally Comparable Estimates”.InternationalLabourReview.2006, 145(4): 279-307.

[19] 深圳市统计局:《深圳市2014年国民经济和社会发展统计公报》,2015-04-22,http://www.sz.gov.cn/tjj/tjj/xxgk/tjsj/ tjgb/201504/t20150424_2862885.htm。

[20] 《深圳农民工近700万每年寄回工资1 000亿》,深圳卫视,2014-01-16,http://www.s1979.com/shenzhen/201401/16112208116.shtml。

[22][23] Anker, R.Estimating a Living Wage: A Methodological Review. ILO, 2011.

[24] 深圳市人力资源和社会保障局:《深圳市2015年人力资源市场工资指导价》,2015-09-28,http://www.sz.gov.cn/rsj/ tjsj/zxtjxx/201509/t20150928_3240607.htm。

(责任编辑 武京闽)

How Far Are Migrant Workers from Urbanization:A Research Based on the Estimate of Living Wage for Shenzhen with a Focus on Manufacturing Industry Parks

WANG Yu1, WANG San-gui2

(1.China Institute for Rural Studies; School of Public Policy & Management, Tsinghua University Beijing, Beijing 100084; 2.China Anti-Poverty Research Institute; School of Agricultural Economics and Rural Development, Renmin University of China, Beijing 100872)

Living wage is the remuneration

for a standard work period by a worker in a particular place sufficient to afford a basic decent standard of living of the worker and her or his family.This paper estimates the living wage for urban Shenzhen with a focus on manufacturing industry parks.It is the first time that the concept of living wage and the Anker Methodology are applied in urban China.Taking all mandatory deduction into account, our estimate of a gross living wage around August 2015 is 2,818yuanRMB per month for permanent workers in this area of Shenzhen with a focus on manufacturing industrial parks.This estimate is based on the assumption of the average family size of 3.5 people (two adults with 1.5 children).The living wage estimated for the area is 1.39 times that of the minimum wage over the same period in Shenzhen.The living wage for the manufacturing industrial parks is 1.39 times the minimum wage in Shenzhen, indicating that there is a gap of nearly 30% between the minimum living wage of the area and that required for workers to cover the most basic family living in urban Shenzhen.This study suggests that, increasing the minimum wage is not the only way to address the issue of semi-urbanization and promote urbanization.An alternative approach to guarantee basic but sustainable lives for migrant workers is to improve the quality and standard of public services for them, especially in housing, education and medical services.This can reduce the cost of living for working families and thereby improve the working families’ capability to achieve sustainable livelihood at their working places.

living wage; migrant workers; urbanization

博士后科学基金第61批面上资助项目“基于公共服务虚拟估算的农村贫困人口福利水平测量研究”(2017M610933)

* 作者感谢国际社会责任组织( Social Accountability International, SAI)对课题研究的资助,感谢前世界劳工组织高级经济学家Richard Anker与前世界卫生组织高级统计学家Martha Anker在生活工资测算方法上给予的指导以及对于在中国开展生活工资研究的热忱。汪三贵为本文通讯作者。

王瑜:清华大学中国农村研究院、公共管理学院博士后研究人员,助理研究员(北京 100084);汪三贵:中国人民大学中国扶贫研究院、农业与农村发展学院教授,博士生导师(北京 100872)