新砦期遗存

——“后羿代夏”确有其事的证据

□李伯谦

新砦期遗存

——“后羿代夏”确有其事的证据

□李伯谦

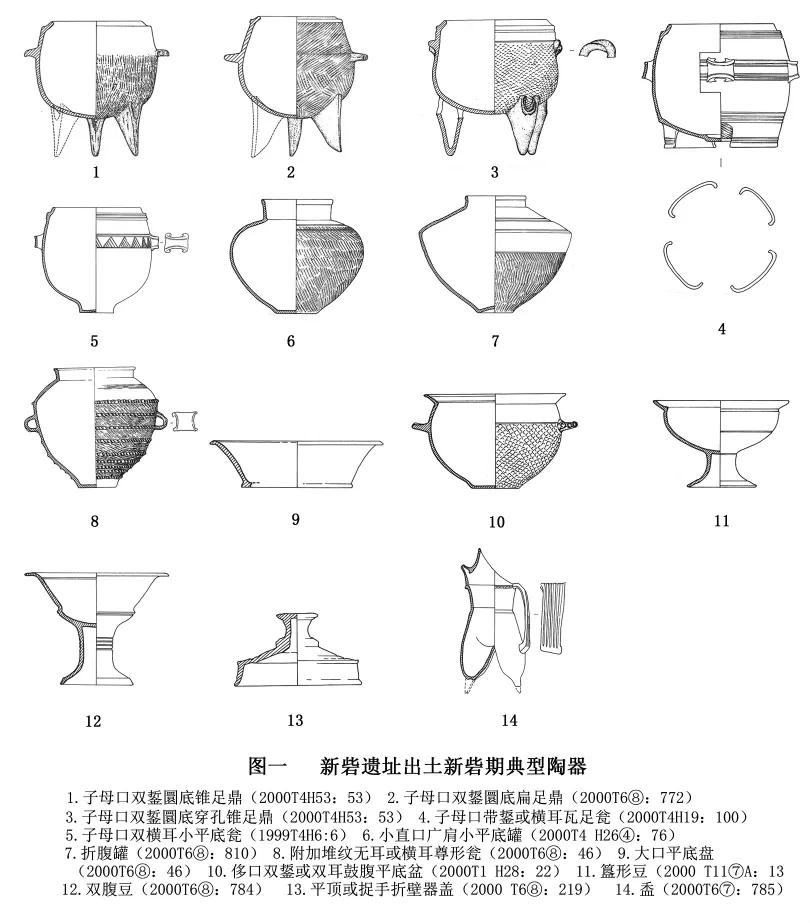

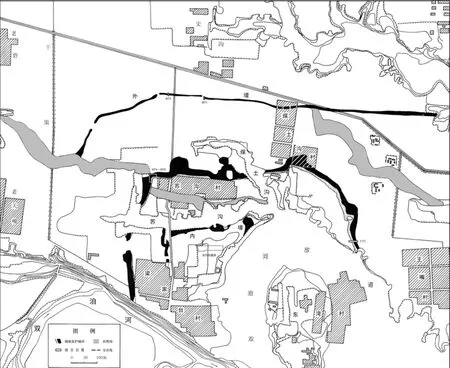

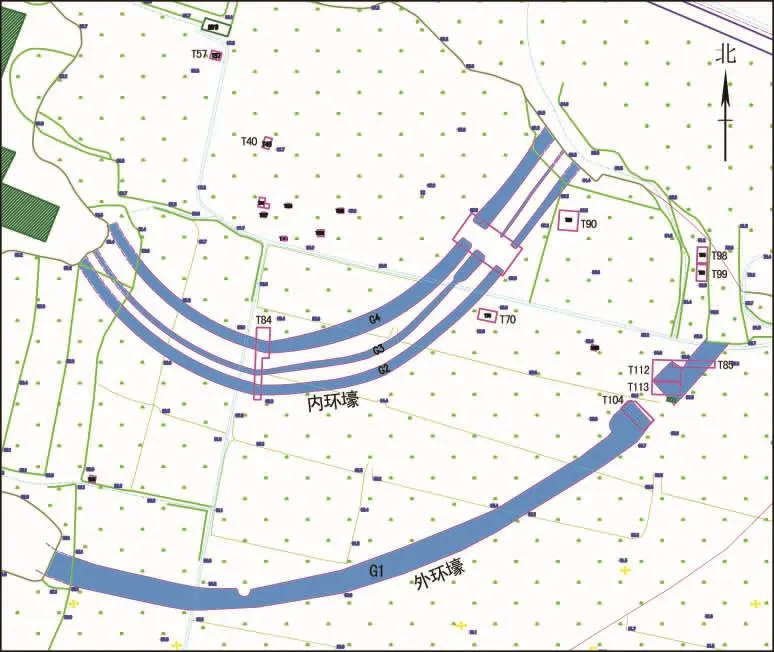

新砦期遗存得名于新砦遗址的发掘。新砦遗址位于河南省新密市(原密县)刘寨乡新砦村,1964年由密县文化馆的魏殿臣先生调查发现,1979年中国社会科学院考古研究所的赵芝荃先生首次进行了试掘,发现有早于二里头文化一期、晚于河南龙山文化晚期的遗存,将其命名为“新砦期二里头文化”[1]。但因揭露面积过小、缺乏典型地层叠压关系,遗物又不丰富,在学术界未得到广泛认同。1999年5月,北京大学成立了古代文明研究中心,为探索夏文化,设立了“新砦遗址分期与年代研究”课题,同郑州市文物考古研究所(现郑州市文物考古研究院)联合组成以刘绪、王文华为正、副队长的考古队,开始对新砦遗址进行正式发掘,证实了赵芝荃先生的判断符合实际情况。于2000年申请列入夏商周断代工程 “夏代年代学研究”课题,新砦遗址作为“早期夏文化研究”后续专题之一继续发掘,发掘报告已于2007年由文物出版社出版[2]。发掘取得重要收获:第一,发现了 2000T5、T6、T11三个探方存在二里头文化—新砦期遗存—河南龙山文化晚期的地层叠压关系;第二,出土了丰富的、成组合的新砦期陶器群,其中相当一部分具有鲜明的山东龙山文化和受山东龙山文化影响较多的河南龙山文化造律台类型、后冈二期类型陶器的特征,器类有子母口双銴圜底锥足鼎、子母口双鋬圜底扁足鼎、子母口双銴圜底穿孔锥足鼎、子母口带鋬或横耳瓦足瓮、子母口双横耳小平底瓮、小直口广肩小平底罐、折腹罐、附加堆纹无耳或横耳尊形瓮、大口平底盘、侈口双鋬或双耳鼓腹平底盆、簋形豆、双腹豆、平顶或捉手折壁器盖、盉等(图一);第三,发现了容器残片(2000T35B :1)和刀(1999T1H40:1)两件红铜器及铜锈颗粒,据观察两件铜器系铸造而成。在“夏商周断代工程”之后相继开展的“中华文明探源工程预研究”和“中华文明探源工程”项目中,新砦遗址的发掘和研究,在中国社科院考古研究所的赵春青博士的带领下一直未曾中断,而且发现了河南龙山文化晚期和新砦期两期城墙、城壕[3]和一座新砦期长方形浅穴大型建筑基址[4]。新砦城址南部毗邻双洎河,破坏较为严重,西城墙及城壕残长约470米,东城墙及城壕残长约160米,唯北城墙及城壕较完整,长约924米(图二)。新砦大型浅穴建筑基址东西向,西端略破损,现存东西长92.6米,南北宽14.5米,总面积达1000多平方米(图三),一下子使新砦遗址从以前认识的较大型聚落上升成了都邑,成为学术界备受瞩目的重大发现。除新砦遗址本身,这一时期或稍晚,新砦期遗存在别处又有了新的发现,其中最重要的是巩义花地嘴遗址[5]和郑州高新区东赵遗址[6]。花地嘴遗址的发掘领队是郑州市文物考古研究院院长顾万发;东赵遗址的发掘领队是顾万发和北京大学考古文博学院的雷兴山教授,郑州市文物考古研究院的张家强博士一直坚持在发掘工地。这两处遗址都位于嵩山以北,是嵩山以北地区首先发现的新砦期遗址。巩义花地嘴遗址面积约30万平方米,有三道环壕(图四),出土的两件朱砂绘饕餮纹陶瓮高40~41.5厘米,显系祭器,具有典型的东方特征(图五)。东赵遗址新砦期城址是一座面积约2万平方米的小城,这里发现的二里头文化一期灰坑打破新砦期小城城墙的地层关系,成为该地区新砦期遗存早于二里头文化一期的坚实证据(图六)。这两处遗址的规格虽不及新砦遗址,但也不是等级很低的一般聚落。偃师二里头遗址某些单位也含有新砦期具有东方特征的因素,夏商周断代工程实施期间郑光先生发掘的H57,我参观其出土标本时曾惊呼:“这不是典型的新砦期晚段单位吗?”后来,雷兴山教授告诉我,他将二里头H57与新砦、东赵出土的新砦期遗存相比较,发现二里头H57要晚于新砦期晚段,还是定为二里头一期偏早为宜。我接受了他的观点,但二里头遗址H57的出现,仍可视为此是新砦期遗存(至少是它的影响)向西传播到达最远的区域。以新砦遗址新砦期遗存为参照系衡量以往发掘过的一些遗址,其中像淮阳平粮台[7]、郾城郝家台[8]等遗址中所谓的龙山文化遗存中也含有新砦期遗存的某些因素,确实不很典型。这就是说,新砦期遗存的存在虽是客观事实,不容置疑,但对新砦期的概念和其与新砦期遗存因素的区别,在认识上并不十分清楚,目前我们只能说:

图二 新砦城址平面图

图三 1.新砦大型浅穴建筑基址平面图 2.新砦大型浅穴建筑东壁剖面图

图四 花地嘴遗址平面图

图五 花地嘴遗址彩绘瓮(1.H145:3 2.H144:3)

图六 东赵遗址平面图

新砦期是以新砦遗址第二期遗存为代表的一类遗存,其年代晚于河南龙山文化晚期,早于二里头文化一期,其主体因素虽是从河南龙山文化晚期发展而来,但却含有一定数量的、明显的山东龙山文化因素,目前可以确认为新砦期典型遗址的只有新密新砦和巩义花地嘴两处;

郑州高新区东赵遗址以小城为代表的遗存,虽可划归新砦期,但其所含有的山东龙山文化因素不像新密新砦和巩义花地嘴那么突出,数量上也略逊于后者;

登封王城岗、禹县瓦店、淮阳平粮台、郾城郝家台等遗址,在某一期段上虽可见到某些新砦期遗存因素,但数量少,且不典型,不宜归入新砦期范畴;

新砦期遗存以新砦遗址地层关系为标准,晚于河南龙山文化晚期,早于二里头文化一期,其一段至二段延续时间甚短,据C14测定,在公元前1850—前1750年,早晚不超过100年;

新砦期遗存主要见于嵩山以东、以北地区,往西不过嵩山和洛阳平原,从东往西影响渐趋减少。

基于以上原因,要划出新砦期的确切分布范围确很困难,要分出新砦期遗址和含新砦期遗存因素的遗址也不容易,这大概正是其与一般比较稳定的考古学文化不同的特征之一。

但无论如何,新砦期遗存的发现和确认,仍是夏代考古的重大进展。1986年我在《文物》第6期上发表了《二里头类型的文化性质与族属问题》一文[9],首次从考古学上分析出二里头文化中有来自东方的因素,提出二里头文化不是最早的夏文化而是“后羿代夏”“少康中兴”以后的夏文化的观点。我对我的观点虽坚信不疑,但当时找到的证据只是二里头遗址出土的鬶、觚、折盘豆、单耳杯、三足盘等与山东龙山文化中若干同类陶器相像而已,并无当地可作为证据的材料。新砦期遗存在夏文化核心分布范围内的发现,及其晚于河南龙山晚期文化又早于二里头文化的时间定位,则表明在夏王朝建立不久,的确有一支来自东方的夷族文化进入中原,打断了以王城岗河南龙山文化晚期大城为代表的早期夏文化的正常发展,后经过文献记载的“少康中兴”,在吸收了新砦期遗存某些因素的基础上形成的二里头夏文化才又接续前者继续前行,至二里头文化四期时被商文化所取代。

按照文献记载和先贤研究,后羿确为东夷族人,徐旭生先生的 《中国古史的传说时代》第二章第二节引《左传·襄公四年》辛甲所作《虞箴》“在帝夷羿”句说:“羿前加夷,足以证明他属于东夷集团。”《左传·襄公四年》魏绛与晋侯对话“夏训有之曰‘有穷后羿’”,杜预注:“有穷,国名;后,君也;羿,有穷君之号。”可见后羿是东夷族有穷氏的首领。魏绛继而言之“后羿自鉏迁于穷石,因夏民以代夏政”,杜预注:“鉏,羿本国名。”《括地志》说“故鉏城在滑州卫城南十里”,徐旭生先生说:“考唐滑州附郭卫南县,没有卫城县,‘城’当为‘南’的讹误。卫南在今河南滑县境内。”至于穷石,徐旭生先生说“此穷石不知何地”。但他在说到羿为有穷国君时,却又说道:“我觉得皋陶与后羿全是属于少皞氏族的人,少皞之虚在今曲阜,而曲阜古名穷桑或空桑,有穷的名或与穷桑有关系。”似倾向后羿之虚亦在此。然吕思勉的《先秦史》第八章第一节“夏后氏事迹”在讲到“后羿自鉏迁于穷石”时,引《史记·夏本纪》正义所引《晋地记》云“河南有穷谷,盖本有穷氏所迁”,主张“固亦为在河、洛之域”。

无论后羿故国之都是在今之曲阜,还是在今之河南滑县之东,均在山东龙山文化分布范围之内或其影响所及范围之内,至其“因夏民以代夏政”之时,已辗转迁至河南龙山文化晚期核心地带的“河、洛之域”夏代都城二里头遗址左近。

将以上对新砦期的认识和文献与先贤研究成果相比对,我们就会发现,二者若合符节:

新砦期遗存的分布及其影响地域,与羿及其后的浞、浇、豷活动范围基本一致,均是由东向西,自夷入夏;

新砦期存续年代与“后羿代夏”至“少康中兴”所经年代,均有六七十年至八九十年,不超过百年;

新砦期遗存内涵以河南龙山文化后续文化因素为主的事实,与后羿 “因夏民以代夏政”的记载可相对应。

总之,将考古材料和文献记载综合比较研究,我们可以明确看到,新砦期遗存即是文献所记“后羿代夏”至“少康中兴”事件的物质遗存,是其运行轨迹的记录,它的发现和被确认,证明“后羿代夏”是确实存在的历史真实。

[1]a.中国社会科学院考古研究所河南二队:《河南密县新砦遗址的试掘》,《考古》1981年第5期;b.赵芝荃:《略论新砦期二里头文化》,《中国考古学会第四次年会论文集》,文物出版社,1985年。

[2]北京大学震旦古代文明研究中心、郑州市文物考古研究院:《新密新砦——1999—2000年考古发掘报告》,文物出版社,2007年。

[3]a.赵春青等:《河南新密新砦遗址发现城墙和大型建筑》,《中国文物报》2004年3月3日第1版;b.中国社会科学院考古研究所、郑州市文物考古研究院:《河南新密市新砦遗址东城墙发掘简报》,《考古》2009年第2期。

[4]a.中国社会科学院考古研究所、郑州市文物考古研究所:《河南新密市新砦城址中心区发现大型浅穴式建筑》,《考古》2006年第1期;b.中国社会科学院考古研究所河南新砦队、郑州市文物考古研究院:《河南新密市新砦遗址浅穴式大型建筑基址的发掘》,《考古》2009年第2期。

[5]a.顾万发、张松林:《巩义花地嘴遗址发现“新砦期”遗存》,北京大学震旦古代文明研究中心编的《古代文明研究通讯》总第18期;b.顾万发、张松林:《河南巩义市花地嘴遗址“新砦期”遗存》,《考古》2005年第6期。

[6]郑州市文物考古研究院、北京大学考古文博学院:《东赵遗址:夏商周考古的又一重大收获》,《中国文物报》2015年2月27日。

[7]曹桂岑、马全:《河南淮阳平粮台龙山文化城址试掘简报》,《文物》1983年第3期。

[8]河南省文物研究所、郾城县许慎纪念馆:《郾城郝家台遗址的发掘》,《华夏考古》1992年第3期。

[9]李伯谦:《二里头类型的文化性质与族属问题》,《文物》1986年第6期。后收入李伯谦《中国青铜文化结构体系研究》,科学出版社,1998年。

(作者单位 北京大学震旦古代文明研究中心)

[责任编辑 赵建春]