三门峡市印染厂秦人墓葬出土陶器文字刍论

□衡云花

三门峡市印染厂秦人墓葬出土陶器文字刍论

□衡云花

1965年,河南省文化局文物工作队(现河南省文物考古研究院)在配合三门峡市的基本建设工作中,发掘了一批墓葬,在三门峡市印染厂墓地发掘,年代有战国晚期至秦、汉、唐、宋等,共有152座,其中秦人墓葬共63座,编号为 M14、M15、M18、M23、M29、M34、M35、M37、M39、M40、M41、M42、M43、M45、M47、M49、M50、M53、M55、M56、M58、M59、M62、M63、M64、M65、M69、M73、M74、M75、M76、M77、M78、M80、M81、M85、M86、M88、M90、M91、M92、M93、M99、M100、M101、M102、M107、M109、M110、M120、M122、M123、M124、M125、M126、M128、M129、M132、M136、M139、M142、M146、M147。63座秦人墓葬中,出土陶器 155件,器形有罐、缶、盆、甑、釜、瓿、甗、鼎、壶、瓮、盘、盒、锥状物等13类。这些陶器中,带有陶文的出于14座墓葬,有陶文的陶器器形9类,器物23件(组),陶文共26处。本文试对此进行分析、探讨。

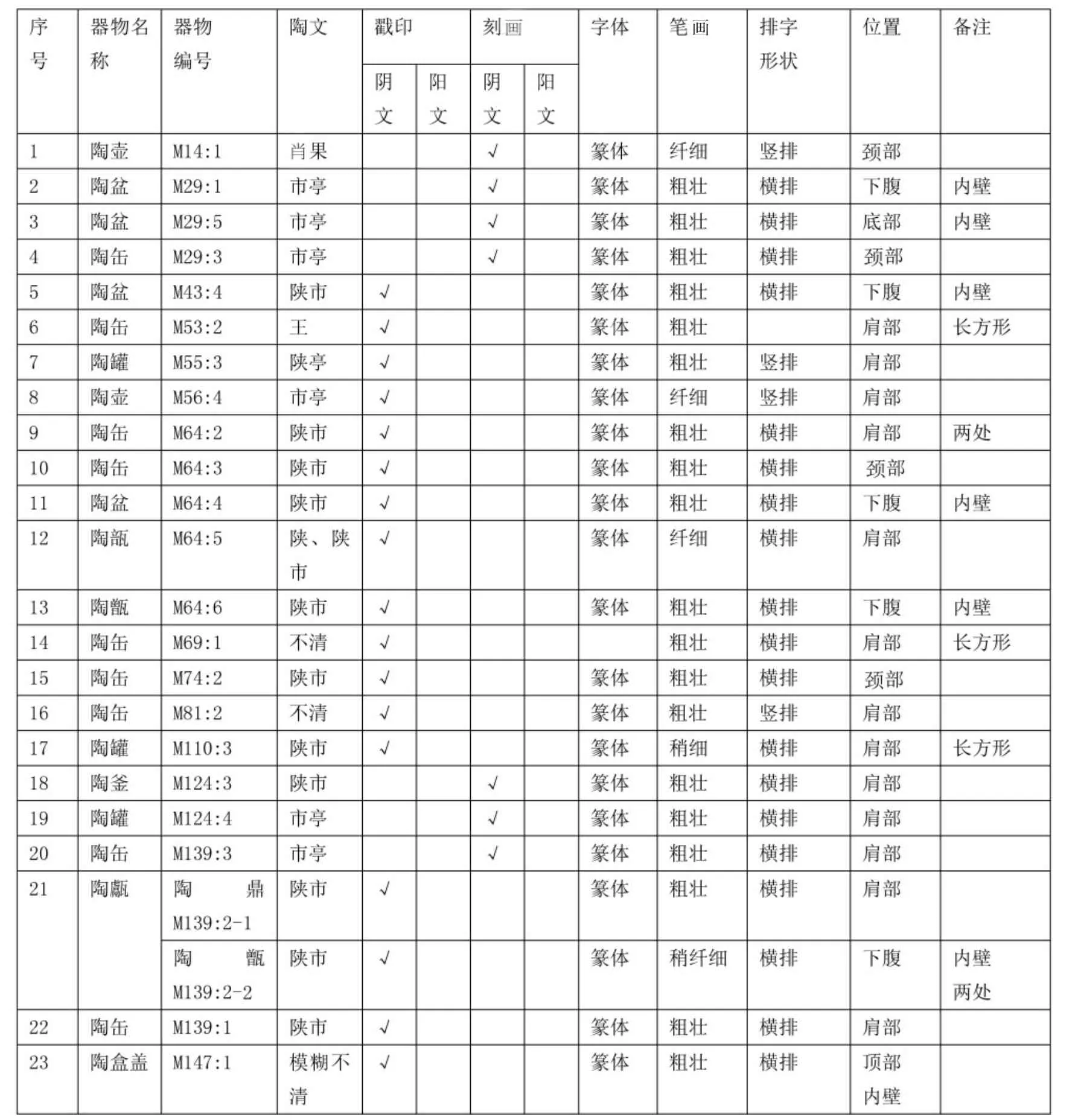

一、陶器陶文

三门峡市印染厂发掘的63座秦人墓葬中出土有陶文的共计14座,编号为M14、M29、M43、M53、M55、M56、M64、M69、M74、M81、M110、M124、M139、M147。带陶文的陶器器形有:罐、缶、盆、甑、釜、瓿、甗(甑、鼎套件)、壶、盒,共9类。陶文有戳印和刻画两种,字体均为篆书,笔画多粗壮有力,分布位置多在肩、腹内壁、底内壁等较为明显的地方。

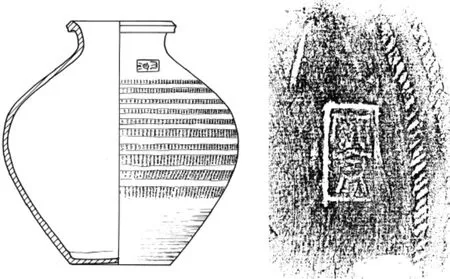

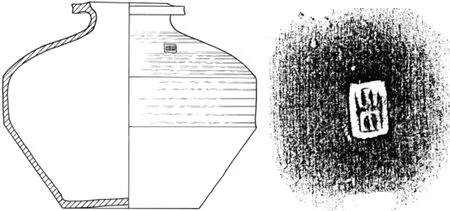

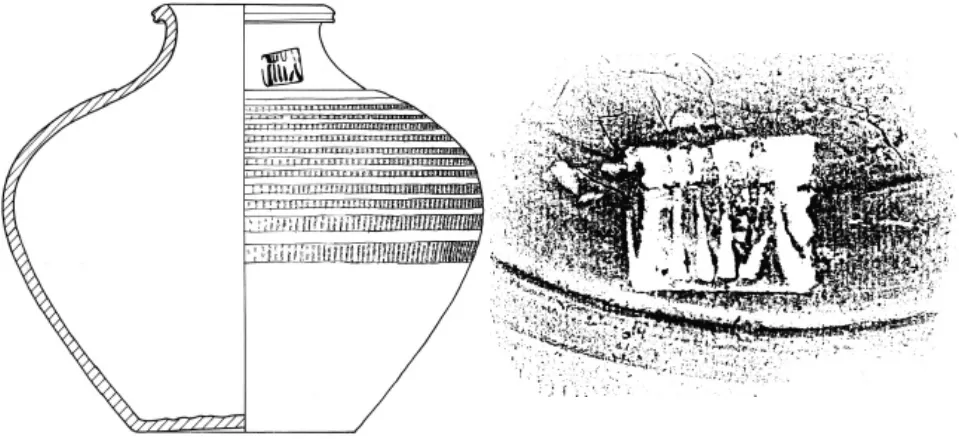

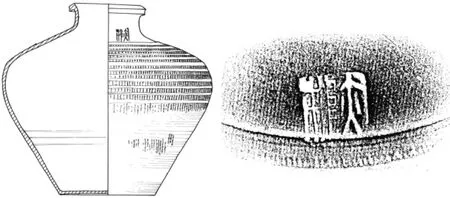

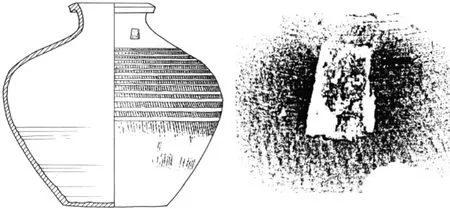

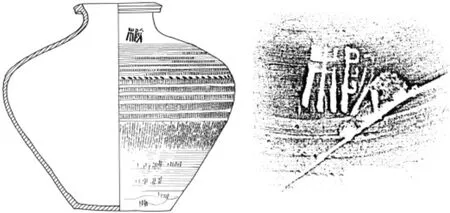

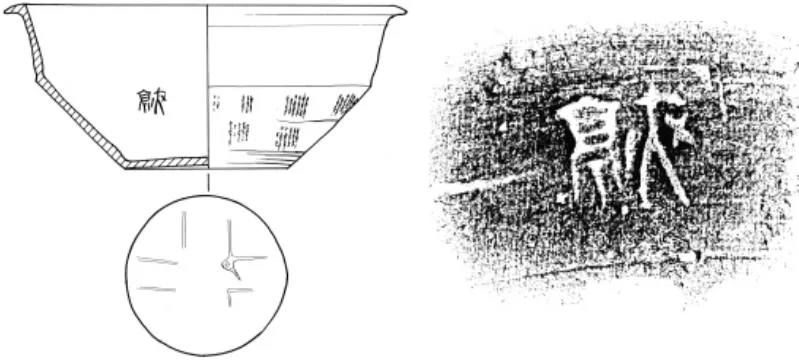

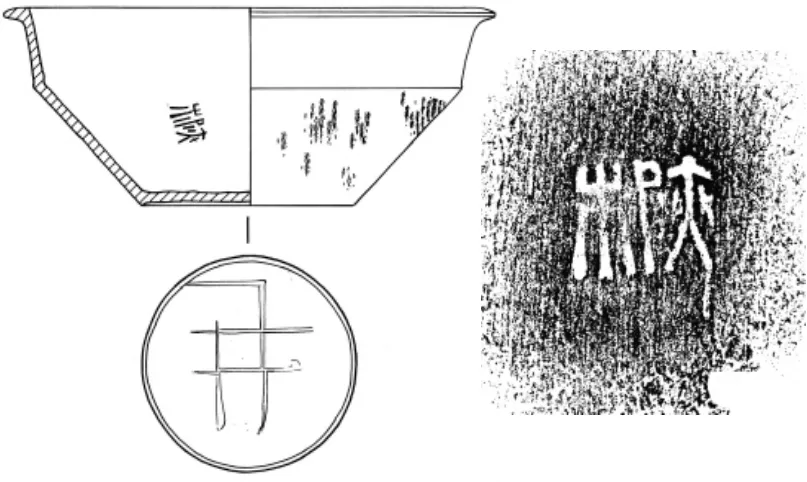

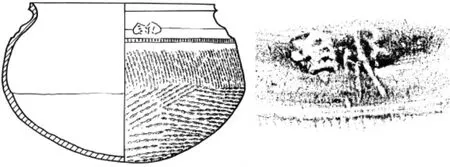

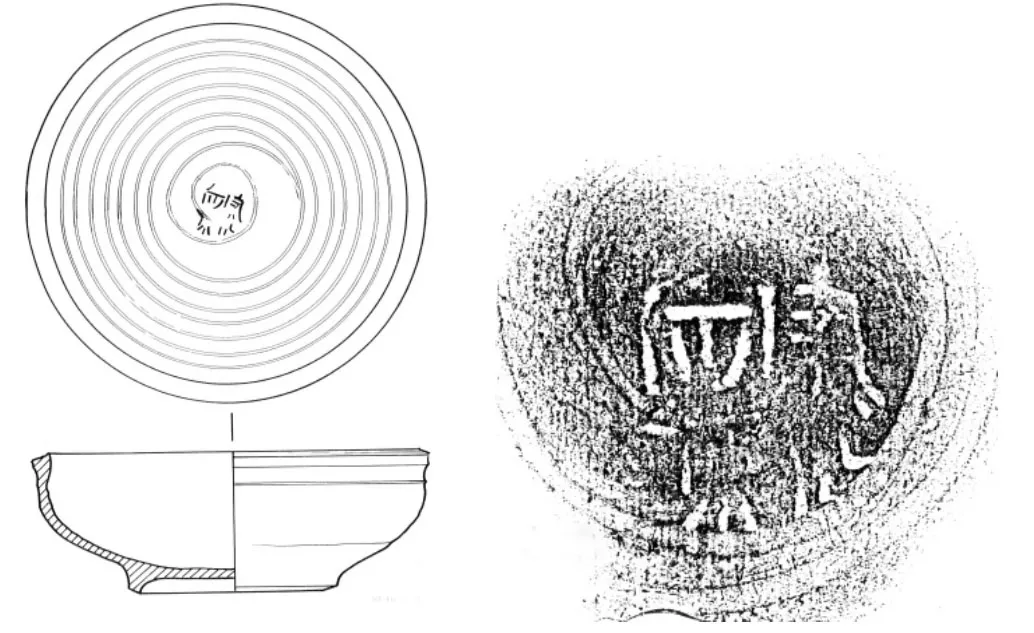

陶罐3件。标本M55∶3,陶文戳印在肩部,排字形状为竖排长方形,篆字字体粗壮,陶文为阴文“陕亭”(图一、图版一);标本 M110∶3,戳印在肩部,排字形状为横排长方形,篆字字体稍纤细,陶文为阴文“陕市”(图二);标本M124∶4,刻画在肩部,排字形状为长方形,篆字字体粗壮,陶文为阴文“市亭”(图三、图版二)。

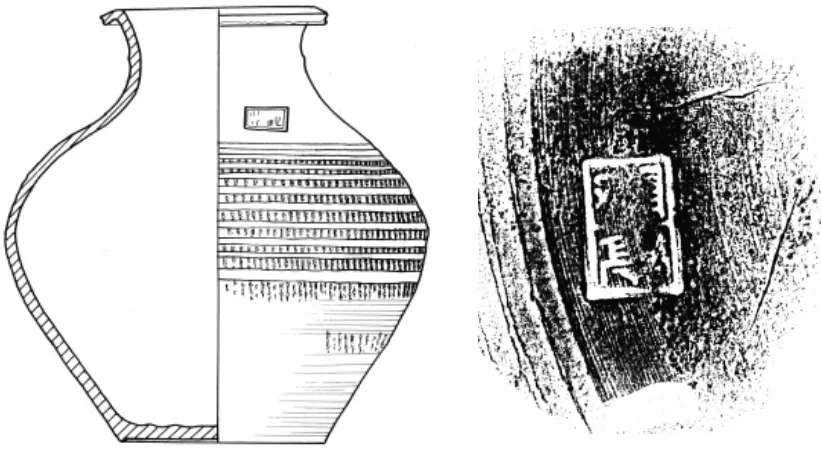

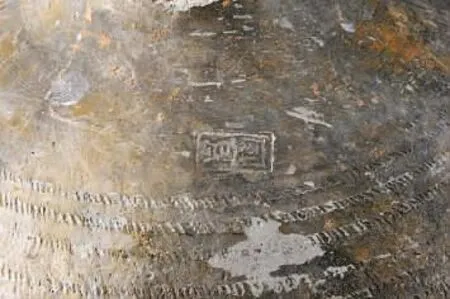

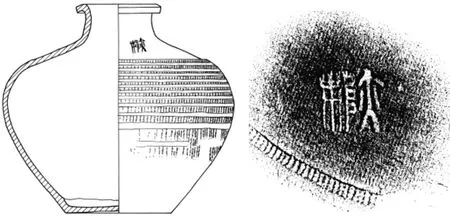

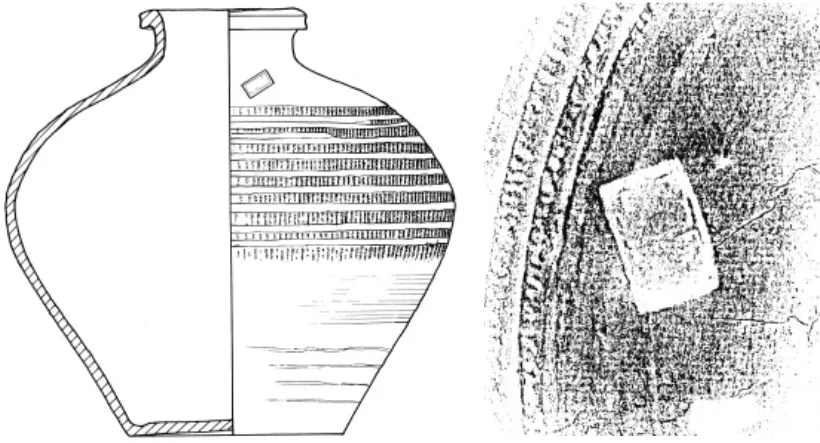

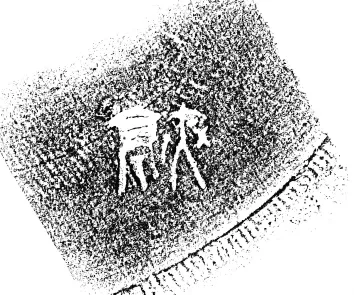

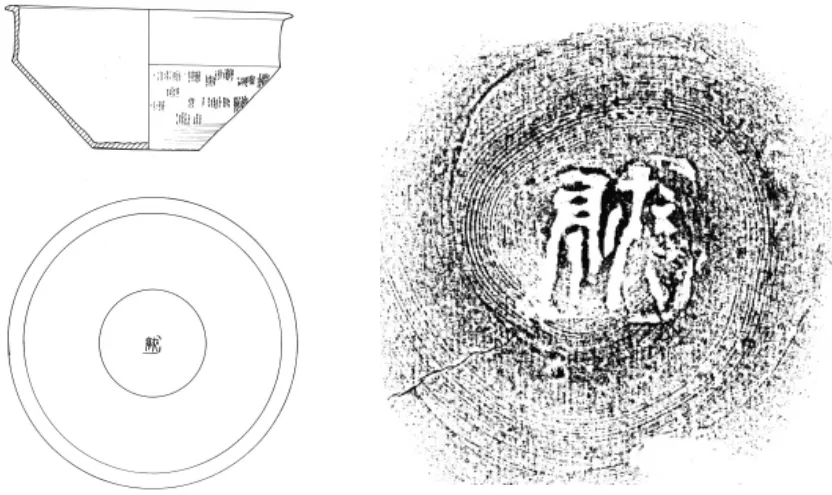

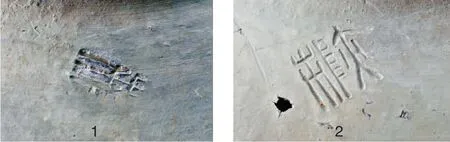

陶缶9件。标本M29∶3,刻画在肩部,排字形状为横排,篆字字体粗壮,陶文为阴文“市亭”(图四、图版三);标本 M53∶2,戳印在肩部,排字形状为长方形,篆字字体粗壮,陶文为阴文“王”,此陶文应是作坊记号或陶工姓号(图五、图版四);标本 M64∶2,戳印在肩部(两处),排字形状为横排,篆字字体粗壮,陶文为阴文“陕市”(图六);标本 M64∶3,戳印在肩部,排字形状为横排,篆字字体粗壮,陶文为阴文“陕市”(图七);标本 M69∶1,戳印在肩部,排字形状为横排长方形,字体粗壮,陶文模糊不清,无法辨认(图八);标本 M74∶2,戳印在肩部,排字形状为横排,篆字字体粗壮,陶文为阴文“陕市”(图九、图版五);标本 M81∶2,戳印在肩部,排字形状为竖排长方形,篆字字体粗壮,陶文字迹模糊不清,无法辨读(图十);标本 M139∶1,戳印在肩部,排字形状为横排,篆字字体粗壮,陶文为阴文“陕市”(图十一);标本 M139∶3,刻画在肩部,排字形状为横排,篆字字体粗壮,陶文为阴文“市亭”(图十二)。

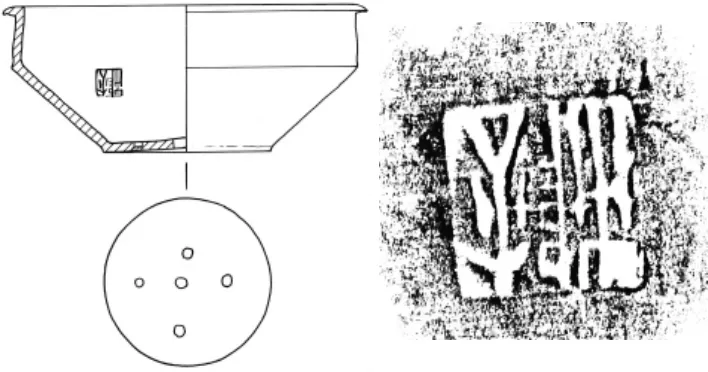

陶盆4件。标本M29∶1,刻画在下腹内壁,排字形状为横排,篆字字体粗壮,陶文为阴文“市亭”(图十三、图版六);标本 M29∶5,刻画在底部内壁,排字形状为横排,篆字字体粗壮,陶文为阴文“市亭”(图十四,图版七、八);标本M43∶4,戳印在下腹内壁,排字形状为横排,篆字字体粗壮,陶文为阴文“陕市”(图十五);标本M64∶4,戳印在下腹内壁,排字形状为横排,篆字字体粗壮,陶文为阴文“陕市”(图十六)。

图一 M55:3陶文位置及拓片

图二 M110:3陶文位置及拓片

图三 M124:4陶文位置及拓片

图四 M29:3陶文位置及拓片

图版一 M55:3陶文照片

图版二 M124:4陶文照片

图版三:1 M29:3

图版三:2 M29:3陶文照片

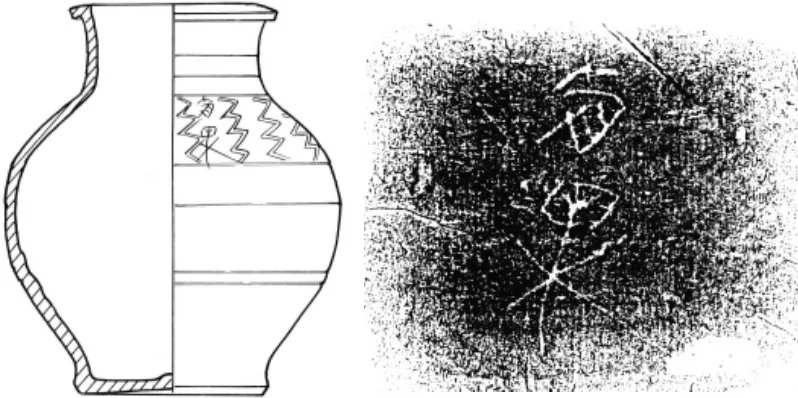

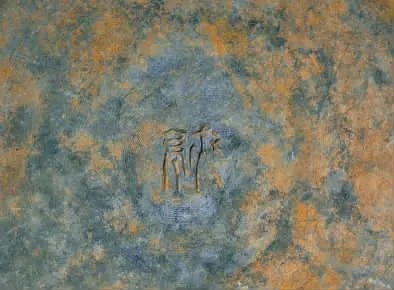

陶壶2件。标本M14∶1,阴线刻画在肩部,排字形状为竖排,篆书字体纤细,陶文为“肖果”(图十七、图版九),“肖”通“趙”;标本M56∶4,戳印在肩部,排字形状为竖排长方形,篆字字体纤细,陶文为阴文“市亭”(图十八、图版十)。

陶釜1件。标本M124∶3,刻画在肩部,排字形状为横排,篆字字体粗壮,陶文为阴文“陕市”(图十九)。

陶甑1件。标本M64∶6,戳印在下腹内壁,排字形状为横排,篆字字体粗壮,陶文为阴文“陕市”(图二十)。

陶瓿1件。标本M64∶5,戳印在肩部(两处),排字形状为横排,篆字字体纤细,陶文为阴文“陕市”和“陕”(图二十一、图版十一)。

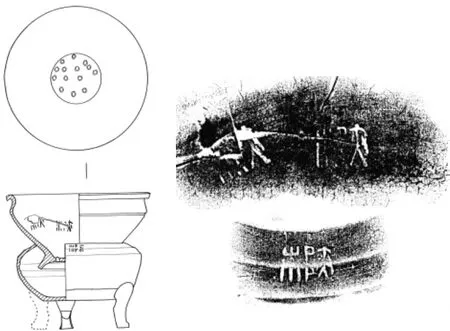

陶甗1件。标本M139∶2,陶甗由陶鼎(标本 M139∶2-1)和陶甑(标本 M139∶2-2)组成。陶鼎戳印在肩部,排字形状为横排,篆字字体粗壮,陶文为阴文“陕市”;陶甑戳印在下腹内壁,排字形状为横排,篆字字体稍纤细,陶文为阴文“陕市”(图二十二、图版十二)。

陶盒盖1件。标本M147∶1,戳印在盒盖内顶部,排字形状为横排,篆字字体粗壮,陶文为阴文,模糊不清,无法释读(图二十三、图版十三)。

综上所述,戳印陶文“陕”的器物有2件2处,戳印陶文“陕亭”的陶器有1件1处,戳印陶文“陕市”的器物有11件(组)12处,戳印陶文“市亭”的陶器有5件5处(表一)。

二、陶文“陕”“陕亭”“陕市”“市亭”考辨

图五 M53:2陶文位置及拓片

图六 M64:2陶文位置及拓片

图版四:1 M53:2

图版四:2 M53:2陶文照片

三门峡市印染厂秦人墓葬出土的陶器陶文,主要是“陕”“陕市”“陕亭”“市亭”,这在以往三门峡地区的考古发掘中也有所发现。

图七 M64:3陶文位置及拓片

图八 M69:1陶文位置及拓片

图九 M74:2陶文位置及拓片

图十 M81:2陶文位置及拓片

图十一 M139:1陶文位置及拓片

图十二 M139:3陶文拓片

图十三 M29:1陶文位置及拓片

图版五:1 M74:2

图版五:2 M74:2 陶文

图十四 M29:5陶文位置及拓片

图十五 M43:4陶文位置及拓片

图十六 M64:4陶文位置及拓片

图十七 M14:1陶文位置及拓片

图十八 M56:4陶文位置及拓片

图十九:M1243陶文位置及拓片

图二十 M64:6陶文位置及拓片

图版七 M29:5

图版八 M29:5陶文

图版九 M14:1陶文

图版十 M56:4陶文

图二十一 M64:5陶文位置及拓片

图二十二 M139:2陶文位置及拓片

图二十三 M147:1陶文位置及拓片

图版十一 M64:5

图版十一 M64:5陶文

图版十二 M139:2

图版十二 M139:2陶文

图版十三 M147:1陶文

1957年,黄河水库考古工作队在后川发掘的西汉初墓葬,出土的陶罐印有“陕”“陕市”等字样[1]。1985年,三门峡市文物工作队在三门峡市刚玉砂厂发掘清理的22座秦人墓中,6 座 (M10、M20、M24、M35、M43、M48)墓葬出土遗物中的9件陶器上戳印有 “陕亭”“陕市”陶文[2],其中 1 件为“陕市”陶文,其余为“陕亭”陶文。

三门峡市印染厂秦人墓葬出土陶器陶文统计表

带有某“市”某“亭”“市亭”陶文戳印的陶器,在其他地区和省份也多有出土。洛阳汉河南县城遗址发现戳印有“河市”“河亭”陶文的陶片[3],洛阳市西郊辛店乡于家营村秦墓出土的3件陶罐的肩部戳印有“河亭”“河市”陶文[4],河北省邯郸市武安县午汲古城的陶窑出土的陶片戳印有“邯亭”陶文[5],安徽省亳县城外涡河桥边出土带有“谯市”戳记的陶盆片,陕西省秦都咸阳遗址出土的陶釜肩上戳印有 “杜亭”陶文[6],陕西秦始皇陵园出土的陶器上戳印有“栎亭”“丽亭”“焦亭”等陶文,湖北省孝感市云梦睡虎地14号秦墓出土的三件小口陶瓮的肩上戳印有“安陆市亭”陶文等[7]。

“陕”,早在西周时期,周武王伐纣,周灭商朝之时,就封邦建国,封焦国、西虢国于境内。《春秋公羊传·隐公五年》记载:“自陕以东,周公主之;自陕以西,召公主之。”这就是说,周、召分陕而治。那么,“陕”的出现就不会晚于西周初年,但在陕置县,即“陕县”作为行政区域的地名产生,却较晚一些。周安王十二年(公元前390年),强秦行兼并之势,远交近攻,东进占领后始置陕县,时间很短。公元前376年,韩、赵、魏三家分晋,陕归属魏国。公元前361年,秦孝公继位后,欲东伐六国,出兵围陕城,陕地归属秦。其后,陕地多次易主,时而属秦,时而归魏。公元前314年,秦攻魏焦,陕地重归秦国。公元前249年,秦置三川郡,陕地归属三川郡管辖,但尚未置县。《史记·魏世家》记载:“王假三年 (公元前225年),秦灌大梁虏王假,遂灭魏以为郡县。”从此,“陕县”开始永久性登上历史舞台,成为秦国设立郡县制中的地域专用名称或符号。秦统一后,陕地的郡县制度就在全国推广开来,逐渐形成了完善的行政机构。这批秦人墓出土的陶器戳印陶文“陕”,应该就是指这一时期或之后的“陕县”或“陕地”,三门峡市在秦王朝归属陕县所辖。

关于 “陕亭”“陕市”,俞伟超先生认为:“大凡地名为二字者,大抵省略一字,如河南的‘亭’‘市’便省作‘河亭’,‘河市’,邯郸的‘亭’便省作‘邯亭’……地名本为一字者,无法再加省略,故陕地的‘亭’‘市’便作‘陕亭’‘陕市’……”[8]笔者同意此论断。

秦汉时期的“亭”分为街亭、门亭、旗亭。街亭是设于街上的亭,门亭是设于城门及其附近的亭。旗亭又称市楼,实际上是“市亭”。张守节 《史记正义》:“《西京赋》 曰:‘旗亭五重’,薛综曰:‘旗亭,市楼也,立旗于上,故取名焉。’”旗亭就是市楼,立旗于楼上,作为开市之标志。举旗当市的制度,东汉时已经改为击鼓。“旗亭约为西汉的古词,或可上溯到战国”[9]。

在陶器上加盖戳印陶文,主要目的是记录陶器的出处,作为交易的取信凭证。《礼记·月令》:“必功致为上,物勒工名,以考其诚。”陶器出处不同,其加盖的戳印也不同。按陶器的出处不同,其戳记可以分为三类:其一,中央官署监制的器物,加盖官署名,如“左司空”“右司空”等;其二,民营制陶作坊制造的器物,加盖戳记多为籍贯名加陶工名,如“咸卜里戎”“咸广里高”,“咸” 为咸阳,“卜里”“广里”为陶工的籍贯,“戎”“高”为陶工名;其三,地方官府监制的器物,加盖戳记多为“某市”“某亭”“某市亭”等。三门峡市印染厂墓地秦人墓葬的这批戳印“陕市”“陕亭”“市亭”陶文的陶器应是陕县地方官府监制的产品,其戳记应是陕县市井官府制陶作坊或陕县近畿市井官府制陶作坊的戳记。

三、陶文与三门峡市印染厂秦人墓的断代

三门峡市印染厂发掘的63座秦人墓葬中出土有陶文的 14座中,1座(M56)为双洞室墓,1座(M43)为竖穴土坑瓮棺葬小孩墓,其余12座为单洞室墓。双洞室墓(M56)出土陶器的陶文为“市亭”,竖穴土坑瓮棺葬小孩墓(M43)出土陶器的陶文为“陕市”,墓葬期属均为第Ⅲ期,墓葬年代推断为秦末至西汉初。12座单洞室墓葬的形制:3座(M14、M124、M147)墓葬形制为墓道长于墓室而墓室较为狭长的单室土洞墓,墓道底长与墓室底长比例值为 1.1~1.5;2座(M53、M110)墓葬形制为墓道底与墓室底等长或相当的单室土洞墓,墓道底长与墓室底 长 比 例 值 为 1.0~1.02;7 座 (M29、M55、M64、M69、M74、M81、M139)墓葬形制为墓道短于墓室的单室土洞墓,墓道底长与墓室底长比例值为0.75~0.98。 12座单洞室墓葬的期属和年代:2座(M14、M147)墓葬的期属为第Ⅱ期,年代为战国晚期至秦统一,其出土陶器陶文非在“陕”“陕市”“陕亭”“市亭”之列;其余 10座墓葬的期属均为第Ⅲ期,年代为秦末至西汉初,出土陶器陶文除了有1座 (M53)为戳印“王”、有 2 座(M69、M110)字迹不清外,余均为“陕”“陕市”“陕亭”或“市亭”。

由以上资料可知,出土陶器的陶文为戳印或刻画篆体“陕”“陕市”“陕亭”“市亭”的墓葬集中在第Ⅲ期,年代为秦末至西汉初。

“陕市”“陕亭”如是陕地的“市”“亭”,那么,应该先有“陕(陕县)”,而后才有“陕市”“陕亭”。《史记·魏世家》记载:“王假三年 (公元前240年),秦灌大梁虏王假,遂灭魏以为郡县。”“秦统一(公元前221年)后,在全国推行的郡县制应是在陕地郡县制度的基础上加以推广,并形成了较为完善的行政机构。”[10]这就是说,“陕市”“陕亭”出现的时间,应该晚于“陕县”出现的时间,当在秦统一(公元前221年)至以后的时段。由此可以推断:出现“陕市”“陕亭”“市亭”陶文的三门峡市印染厂第Ⅲ期秦人墓葬的年代,早不过秦统一时期。

袁仲一先生在《“牦亭”及“霸陵过氏瓴”陶文的诠释》一文中写道:“‘某亭’的印记基本上流行于战国晚期至秦王朝。到汉代‘某市’印取代了亭字印的地位,从汉代中期开始,市印的陶文基本消失。 ”[11]因此,出现“陕市”“陕亭”“市亭”陶文的三门峡市印染厂第Ⅲ期秦人墓年代晚不过西汉中期。

综上,出现戳印篆体 “陕市”“陕亭”“市亭”陶文的秦人墓的年代,当在秦统一之后至西汉初年。这批陶文,为三门峡市印染厂秦人墓的断代提供了可资依靠的实证。

四、余论

近年来,随着制度史研究的进一步深化,秦汉时期市井官府制度引起越来越多的学者的关注,特别是对“亭”“市”的研究。

关于秦汉“亭”的设置,一般都认为是“十里一亭,十亭一乡”,但这只是一种理想制度而已,不论行政区划还是职官建制都不可能模式化。我们这里不讨论“亭”的布局和职能如何,仅从出土有秦汉时期的陶文“亭”的角度看,“十里一亭,十亭一乡”的制度,肯定是实际存在的。

“市”与“亭”的性质一样,器物上加盖这些印文,说明它们是官府制陶作坊的产品。“陕市”“陕亭”“市亭”三者不同,并非时代的区别,可能是管理层次上有所不同。

从考古发掘出土陶文情况来看,和“陕市”“陕亭”同类的县级陶文,多属于战国晚期至西汉初年,多出自秦地,可见县邑市井官府制度在秦国得到了发展和完善。

[1]黄河水库考古工作队:《1957年河南陕县发掘简报》,《考古通讯》1958年第11期。

[2]三门峡市文物工作队:《三门峡市司法局、刚玉砂厂秦人墓发掘简报》,《华夏考古》1993年第4期。

[3]中国社会科学院考古研究院:《洛阳中州路》,科学出版社,1959年。

[4]洛阳市第二文物工作队:《洛阳于家营秦墓发掘简报》,《文物》1998 年第 12期。

[5]河北省文物管理委员会:《河北武安县午汲古城中的陶窑》,《考古》1959年第 7期。

[6]吴梓林:《秦都咸阳遗址发掘出土的陶文》,《文物》1964年第7期。

[7]湖北孝感地区第十二期亦工亦农文物考古训练班:《湖北云梦睡虎地十一座秦墓发掘简报》,《文物》1976年第9期。

[8][9]俞伟超:《汉代的“亭”“市”陶文》,《文物》1963 年第2期。

[10]张怀银:《谈“陕”与陕县》,《华夏考古》1998 年第1期。

[11]袁仲一:《“牦亭”及“霸陵过氏瓴”陶文的诠释》,《秦汉研究》(第八辑),陕西人民出版社,2014年。

(作者单位 河南省文物考古研究院)

[责任编辑 孟昭勇]