用浓艳诠释欲望

蜷川実花(Ninagawa Mika)1972年出生于文艺世家,父亲蜷川幸雄是日本当代戏剧的代表性人物,母亲真山知子是著名的拼布艺术家,而她决定用影像与世界对话。她作品中独特的色彩和充满矛盾的主题,很快就获得了摄影界的认可。2007年她导演了自己的第一部长篇电影《恶女花魁》(Sakuran),并博得电影业内的高度评价。

一直以来,她始终以“消费”这一由人类欲望创造出的各种幻象作为拍摄的对象,并且从未停留于平铺直叙的拍摄和记录,而是巧妙地借助色彩进行夸张、华丽的演释,进一步放大人们的虚梦。用视觉的表现力来揭示生活中的现实境况是蜷川実花摄影作品中所流露出的真实感受。2016年11月21日,蜷川実花在中国大陆的首个展览在厦门三影堂摄影艺术中心隆重开幕,共展出了她9个系列近60幅作品。在开幕式上,蜷川実花亲临现场,与本次展览的策展人后藤繁雄进行了深入的对话,揭秘了她作品背后的创作历程,还了解到了她波折的感情经历。

你是从什么时候开始拍照的呢?

我最早在小学的时候就接触过相机,正式拍照的话是从大学开始的,当时是1990年左右。最开始我只拍黑白照片,因为我在大学学习的是平面设计专业,所以对色彩比较敏感,随后便开始尝试彩色风格,并延续至今。

那时候的日本恰好流行女性摄影,并且以色彩艳丽的风格为主流。当时你的创作是什么样的?

在我看来,日本当时的摄影是比较严肃的。我最开始拍照的时候,有种被困在漩涡中心的感觉,辨别不清自己想拍什么。逐渐地,我发现摄影是非常便利、有趣的工具,也逐渐会用摄影来表达自己身边随处可及的事物。

你的摄影作品里,有很多色彩艳丽的花朵,乍一看觉得是非常漂亮的,拍摄这些是什么目的呢?

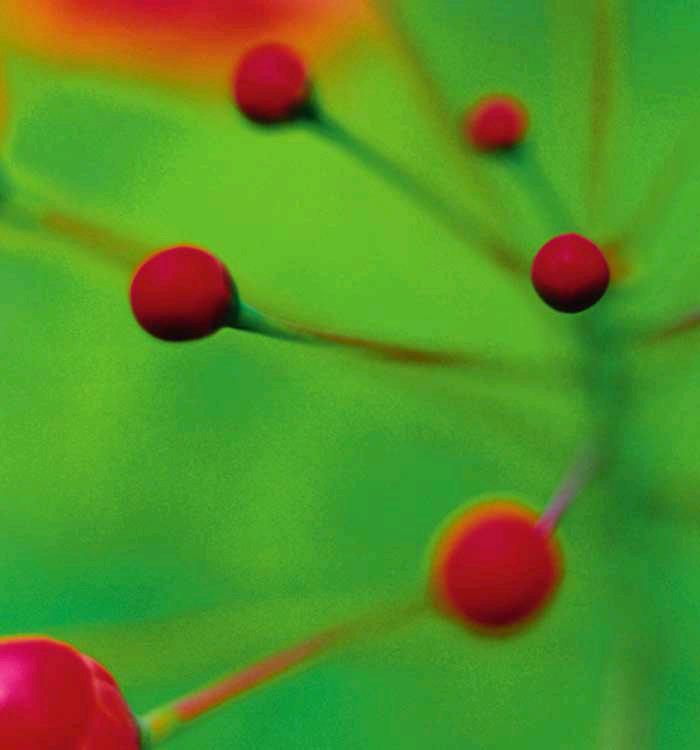

人类的欲望是我的首要主题,我所拍摄的这些花朵全部都被颜料染过色,经过人工的过度加工,它们通常寿命短暂、命运悲惨。那些乍看之下很美丽的花朵,实际上揭露了人类欲望的本性。这次展出的另一个系列是假花,假花的存在同样是因为人的欲望:自然的花会枯萎,人类想看到永远不败的花。欲望是人类的本能,无所谓善恶。

非常令人深思的主题。所以你关注的方面都是所谓的“人造品”?

是的,我还拍摄了大量的金鱼。金鱼有那么多不同的种类,并且都看起来美丽可爱,却都是人类控制下变异杂交的结果。人类希望看到更为有趣的生物,才催生了那些色彩艳丽、奇形怪状的金鱼。

还有另一个系列,我拍摄了鹿的标本、被染色的小鸡,还有宠物。生命的生与死,就如同光与影一样,任何的事物都是有两面性的,我希望能表达我对生命完整的感受。

那么对于这种两面性的感知是如何产生的呢?

小时候我总胡思乱想,想自己如果死了会怎么样?随后会觉得世界很可怕。另外,我从小看了很多父亲的戏剧,他所指导的作品大多都是悲剧,比如主人公自杀死了。和同龄人相比,我接触了更多关于死亡的主题。

是的,你的父亲是非常著名的戏剧导演,在他的影响下你是怎么成长起来的?

我一直不想认为自己是在父亲的光环下才出头的艺术家。父亲所创作的作品,每一幕的背后都会有隐藏的故事,所以我还是受到了父亲作品形式的影响。

你拍摄的樱花也非常别致,樱花是日本具有代表性的植物,从什么时候开始拍樱花的?

那些樱花的照片都在日本3·11大地震之后拍摄的。当时日本的氛围很紧张,没有人有余力赏花。很多摄影艺术家都希望能做些什么,地震之后很多人纷纷前往受灾地拍摄。而对我来说,那些樱花年年都会开放,它们并没有什么不同,我的拍摄代表了我和樱花的关系,因为我内心同样是焦虑的。

同样是樱花,还有一组是背景是很暗的樱花,那个系列是我与前夫离婚当天拍摄的。通过这样的视觉效果,反映了我当时难过悲伤的心情,我的作品避免不了反映我的心情。

你还有一组自拍作品,画面看起来并不真实,你是否在用一种新的方式在创作?

我的自拍并不是拍摄真实的自我,而我想探讨的是“真实”和“自我”的关系。我自己同时作为摄影师、被摄对象和观众,这种自己面对自己的过程,是用摄影发现“没有意识到的自己”的过程,探讨这个过程是非常有意思的。

现实与虚幻并存是你很重要的入手点?

现实与虚幻非常重要,我在拍摄明星的时候,会制作大量的人造场景。这种创作方式非常类似我拍摄的花卉,拍摄出来的效果也很具有戏剧性,所有的装饰和置景都是我亲自布置的,但我也不清楚为什么会这样去做,大概是制造出一種摄影师和明星在虚拟恋爱的感觉。

你的作品在很多人看来是非常具有女性特点的,并且对女性来说非常有感染力,包括你的电影,女性看过后会觉得深受鼓励。那么你是如何运用这种视角并成为了自己的特点呢?

主要是从我的第一部电影《恶女花魁》的拍摄后逐渐意识到的,这部作品是以女性为主题的,包括我之后拍摄的另一部电影《狼狈》(Helter Skelter)。虽然说我也承认这是我的特征,但我从始至终并没刻意以此为目的。我创作的本身不是为了让人变得幸福,我拍摄的电影也只是希望让女性看了觉得很有意思。

从1990年代初,你还是少女时期的拍摄,再到结婚生子之后,拍摄的内容和视角发生过改变吗?

我一开始觉得从没变过,但后来成熟了,觉得确实变了。我目前经历了4段婚姻,在每一段结束后,我的拍摄就会发生很大变化。每次和上一任分手时,我拍摄的作品都很有意思。生完第一个儿子后,我非常讨厌其他人觉得我当妈妈了,应该温柔了,那时候我反而把照片拍得很锋利,但多了为他人着想的感情和鼓励在里面。也不是说刻意为所有人着想和关怀,但有两种人是我希望能帮助到的:成为母亲的人,以及孩子。

至于视角,最初我只在日本拍摄,拍摄的是目之所及的东西。而结婚后,我的视野和活动范围都变大了,我经常会旅行,但我拍摄的对象还是自己身边的东西。

有没有一个瞬间打破过这个距离?

没有过,前段时候在其他艺术家的意见下,我在尝试着做一些转变,以后或许会有不同的表现。