中印边界争端区边境管理的发展趋势及面临的挑战

吴文俊,马长泉

(武警学院 a.研究生队; b.边防系,河北 廊坊 065000)

中印边界争端区边境管理的发展趋势及面临的挑战

吴文俊a,马长泉b

(武警学院 a.研究生队; b.边防系,河北 廊坊 065000)

在新的国际国内环境下,中印边界争端区边境管理面临由维护国家安全利益向拓展国家安全利益、由传统军事形态向军事与信息化并重、由区域平面防卫向全方位立体式防卫转变等三种新的发展趋势。目前,存在中印边界争端久拖不决影响争端区边境管理、争端区现行边境管理模式与我国现代边海防的建设目标相悖、印度凭借优势兵力部署频频向我施压、涉藏和达赖等因素始终与边界争端纠缠不清、争端区经济社会发展滞后、边境管理队伍的管理能力与管理任务间的矛盾日益凸显等六个方面的挑战。

中印边界争端;争端区;边境管理;边境地区

中印边界争端区边境管理追求维护实际控制线和争端区边境地区安全,以保障争端区的正常秩序的目标,争端区边境管理是总体国家安全观必不可少的组成部分,是总体国家安全观视阈下追求强大稳固现代边海防的应有之义。

一、中印边界争端区边境管理的发展趋势

(一)争端区由维护国家安全利益向拓展国家安全利益发展

边防是国防的重要组成部分,从狭义上讲边防从内容上大体可分为边界军事防卫、边境管理、出入境边防检查三个方面,边境管理是边防的内容之一,因此边境管理也是国防活动的重要组成部分[1]。国防决定边防,边防决定边境管理,边境管理必须服从服务于国防。全球化、多极化深入发展的今天,随着国家战略由传统的国土空间向利益空间的不断拓展,对维护国家主权和领土完整提出了新的任务和要求,使中印边界争端区边境管理呈现出鲜明的适应国防战略需要的重要特征。由维护争端区安全利益向拓展争端区安全利益的方向转变,不仅指一般意义上的满足国土防御的需求,而是向拓展国家安全利益空间的方向发展。随着经济的蓬勃发展,科学技术的日新月异,综合国力的不断提高,实现边界争端区的转变已具备可能性,拓展国家利益空间就成为历史的必然。因此,由“地理边疆”向“利益边疆”的转化,由一般民族国家的“主权性边防”向现代国家的“利益型大国边防”的转变,拓展国家安全利益,将是中印边界争端区的发展趋势[2]。

(二)争端区由传统军事形态向军事与信息化建设并重的方向发展

世界新军事变革的挑战,决定了中印边界争端区边境管理的发展趋势,必须转向以军事与信息化建设为主的方向迈进。当代军事变革是以现代信息技术为核心的高新技术在军事领域的广泛运用而引发的,我国全面展开了积极推进中国特色军事变革的伟大实践,确定了努力完成机械化建设与信息化建设的双重历史任务,实现了我军现代化建设跨越式发展的宏伟目标。中国特色军事变革的核心和本质是信息化,边防建设作为国防建设的一个重要组成部分,必须顺应时代发展的潮流,跟上国防和军队现代化建设的步伐,以信息化建设为目标,与信息化军事形态、信息化战争形态和信息化国防形态相适应,应对世界新军事变革对边防工作的挑战,在国家的统一部署下,迎难而上,开拓进取,以求实创新的精神,努力建设具有中国特色的信息化边防。以军事与信息化建设为主要标志,是中印边界争端区新的发展趋势。

(三)争端区由区域平面防卫向全方位的立体式方向发展

十八大以来,随着我国国防与军队体制改革的不断推进,现代战争模式和作战样式必将发生改变。我国的边防模式由区域平面防卫向全域立体防卫转变,这一转变是由中国国防制度的整体性决定的,是由现代战争作战样式的立体化倾向决定的,这一转变与总体国家安全观所追求的目标相一致,致力于建设强大稳固的现代边海防,构筑边境地区维稳防控的铜墙铁壁。由于中国边防正处于传统边防向现代边防转变的时期,传统边防较多地突出了地理边疆的平面防御,现代边防则应转到适应现代战争的立体化防卫上来。因此,中印边界争端区边境管理也要从区域平面防卫向全域立体化防卫转变。

二、中印边界争端区边境管理面临的挑战

(一)中印边界争端悬而不决始终是影响争端区边境管理的总根源

印度作为我国西南边疆的最大邻国,中印边界战略重要性是毋庸置疑的,两国间长达2 000多公里的边界线争端已成为我国争取周边稳定的一个重大因素,也是当今亚洲最主要的领土主权争端之一,两国围绕这一问题如何处置,将成为21世纪亚洲国际格局的标志性事件。从目前的状况来看,边界争端仍然是两国关系的核心问题,两国解决领土纷争的难度将随着两国国力的快速上升而加大。边界争端得不到解决,两国关系的其他方面就不可能有重大进展,而且这还是一种双向的消极被动,即由于边界争端的核心问题难以解决,双方在其他领域的猜疑和互不信任也将加剧,而这些猜疑和互不信任反过来又将进一步加剧解决边界争端的难度。如此循环互动会导致双边关系呈螺旋型下滑的趋势,其极端可能是导致成规模的武装冲突[3]。

众所周知,历史因素所形成的安全关系中的消极方面会因国家发展进程中逐渐形成的新的力量对比而进一步扩大。中国和印度虽同为发展中大国,但两国的力量对比近年来有拉大的趋势,这主要是由经济发展的速度和国家实力增长的幅度所决定的。印度在各个领域全面落后于中国的趋势非常明显,反映在安全关系上就表现为:印度在中国的国家安全考量中的地位呈下降态势,而中国在印度国家安全考量中的地位却与日俱增。这一升一降造成的不平衡状态加剧了两国本来就很脆弱的安全关系中的消极方面,由于中国力量的延伸和维护全球利益的需要,印度在安全问题上对中国的看法进一步扩大至新的领域,比如印度在其传统控制范围的印度洋及其他地区采取东向行动计划等有反制作用的措施、印度开始涉足中国南海地区等,可见中印安全关系出现了向新的地区乃至全球范围扩大的趋势。

(二)争端区现行边境管理模式与建设强大稳固现代边海防的目标相悖

从历史发展的脉络看,中印边界地区经历了封闭、开放、再封闭、半封闭的发展历程,总体以封闭为主。最初及之后很长一段时间的中印边界地区都处在封闭隔绝的状态,这是由于喜马拉雅山脉的阻隔,在技术落后的前工业时代,中印两国人民无法逾越横跨在两国边界之间的自然障碍,因而一直处于封闭隔绝的原始状态。中印先后独立建国后,两国关系一度非常好,边界在理论层面上是开放的,但受自然条件的限制边界在实践中仍处于封闭或半封闭的状态。1962年中印发生边境战争之后,两国边界地区完全处在以军事防御为主的封闭式管控状态。随着两国关系的逐渐改善和冷战气氛的缓和,双方开始致力于边界问题的会谈,积极为边界争端解决创造有利的环境。时至今日,虽然中印双边关系出现过动荡波折但各级别的边界谈判一直在进行,并取得了一定成效,随着双边关系的发展和其他领域沟通合作的加深,中印边界地区目前处在一种半封闭的管理状态。这里需要特别指出的是中印边界虽然因自然地理因素的阻隔总体处于封闭隔绝的状态,但古往今来中印两国人民的交往从未中断,古有玄奘、法显,有古丝绸之路(唐番古道)、茶马古道等,近现代两国人民通过边界互通和交往的例子更是不胜枚举。

现代边海防不仅具有守疆卫界的军事功能,还具有睦邻友好的涉外功能、维护边疆稳定的政治功能、增强军民团结和民族团结的社会功能、促进边疆经济发展的经济功能和振奋民族精神的文化教育功能。现代边海防的开放有序绝不是国门洞开、任人往来,而是通过各部门对进出边境的人流、物流、信息流进行有效的管理与疏导,开展经济、贸易和文化等方面交流的活动。现代边海防是综合性的整体边防,涉及政治、经济、军事、外交、科技、文化、民族、宗教等各个领域,涉及党政军警民各个方面。现代边海防是与时俱进不断发展的,边境防卫、边境管理和边防建设要与时俱进[4]。

我国已经或正在进入现代边海防时代,而中印边界争端区边境管理是处在现代边海防时代背景下的传统边海防管理模式,是块洼地,延缓了我国建设强大稳固现代边海防的进程,与现代边海防所追求的目标大相径庭。建设“强大稳固”的现代边海防并不是片面强化封闭管控、单边防卫、军事威慑那样一种刻板的模式,而是为适应改革开放和全球化发展的需求[5],“强大稳固”并不意味着屏障和封闭。伴随着经济全球化和区域一体化趋势的深入发展,国际间的跨界人员和贸易往来日益频繁,人流、物流、信息流的跨境流动成为常态。国家边界作为一国对外开放和国际交往的前沿阵地所发挥的沟通桥梁作用日益凸显;而国家边界作为保卫国家主权独立和领土完整、抵御外部安全威胁的防线所发挥的屏障职能则显得相对弱化[6]。

然而,中印边界争端尚未解决,争端区一直以来奉行着以军事防卫为主的封控式边境管理模式,边界的防卫、屏障、阻隔、管理功能依旧突出,边界地区前沿、桥梁、纽带、通道作用发挥滞后,这与当前全球化、区域一体化和我国改革开放的步调不相一致。与以军事防卫、行政管理及服务相结合为目标的现代边海防管理模式相悖,与建设强大稳固、开放有序的现代边海防所追求的目标相距甚远。

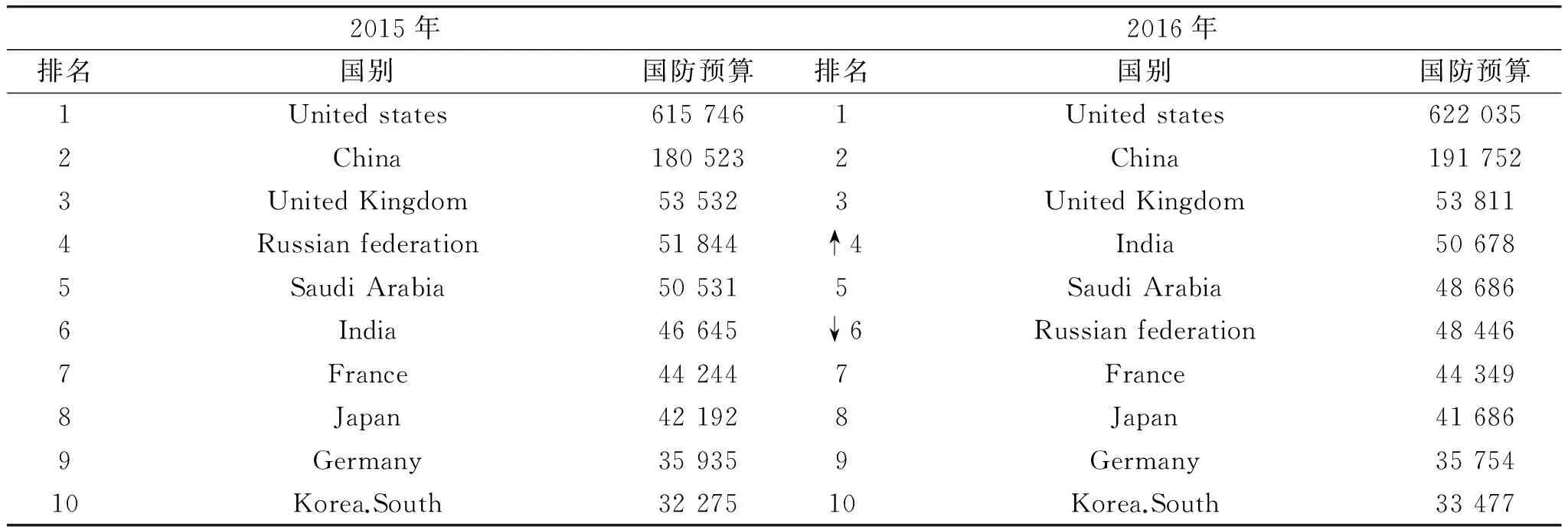

(三)印度在争端区的军事部署对我实施边境管理形成一定的压力

由于中印边界问题尚未解决,印度的国家安全战略与军事战略依然存在针对中国的指向,政府决策层面与战略圈内仍然存在对华疑虑气氛。近年来,印度在军队现代化建设方面不惜投入巨资,不断加大对周边邻国的军事压力,增强对地区事务的影响力,充实其作为大国的实力后盾[7]。印度在中印边界争端区一线部署兵力约21.5万人,兵力部署始终处于优势地位,中方在边界一线兵力部署较少,且在整体部署上呈现出“西强东弱”的局面,东线管控力量相对薄弱,如中方防备不足、反应不及,可能会损害到国家利益和领土主权,对争端区边境管理形成一定压力。根据简氏防务统计,印度2015年国防预算达46.645百万美元,在全球排名第六,2016年国防预算上升至50.678百万美元,全球排名第四(见表1)。从武器装备角度看,印度最关注的是继续保证“三位一体”的核战略,加强陆基、空基和海基核力量建设。印度目前发展核威慑能力的主要方向是大力发展导弹运载能力,特别是改进射程为5 000~8 000 km的“烈火”系列导弹。在常规武器方面,印度从发达国家采购武器的势头不断加大,现已成为世界上最大的武器进口国。

表1 2015年和2016年前10名国防预算国家[8](单位:百万美元)

印度在首都新德里设陆军总司令部,又下设中、东、南、西、北、西南六个军区司令部,负责统辖规模不等、兵种不同的各类作战部队。至2013—2014年度,印度陆上武装力量的军事部署已基本调整完毕,主要表现为陆军六大军区统辖的作战部队已经趋于稳定。负责中印边界防务的是东部军区和北部军区,具体情况是:东部军区司令部设在西孟加拉邦的加尔各答,统辖第3、第4和第33军以及第23步兵师。其中,三个军团的作战部队全由山地师构成,即第3军下辖的第2、第56和第57山地师,第4军下辖的第5、第21、第71山地师,以及第33军下辖的第17、第20和第27山地师。北部军区司令部设在查谟和克什米尔邦的乌达姆普尔,统辖第14军、第15军和第16军,各军团的作战部队主要由步兵师和山地师构成,即第14军下辖第3步兵师和第8山地师,第15军下辖第19步兵师和第28山地师,第16军下辖第10、第25、第39步兵师和第10炮兵旅[7]。其中,东部军区司令部所辖第4军、第33军,北部军区所辖第15军为部署在中印边界地区的三大主力,分别负责印占藏南地区、中段锡金、中印边界西段的防务安全。

传统上印度山地师属防守型部队,印方为加强对争端实控区的实际控制,自2007年开始加强了进攻型山地师的建设,数量达4个师8万人。截至目前,加上原有的3个师,共计11个师10万余人,占印军兵力总数的1/3,超过我国在争端区部署的兵力。2010年,印度还在藏南地区组建了首支用印军一直回避的敏感名称“阿鲁纳恰尔”命名的侦察营的部队,约5 000人[9]。2015年9月,印度在争端区西段边界列城成立了印藏边境警察部队新司令部,驻地与负责边境防御的陆军司令部相同,可以控制边界西段的战略要地[10]。近年来,印度还在西段争端区持续新建哨所,据报道,2013年8月在争端区全线分阶段增设了35个,2015年9月,仅在西段就增设了40个哨所。印度在中印边界争端区加强驻军同时,不断推进公路、铁路、机场等军用基础设施建设,尤其是军用机场,印度已在边境地区修建了51座机场,并向美国、俄罗斯和法国购买了先进的战斗机部署在争端区一线。

(四)涉藏问题、达赖集团始终是争端区边境管理中最富有变数的因素

印度政府对我国政府的承诺是不允许达赖集团在印度领土从事反对中国的政治活动,这是写入双方领导人互访所发表的正式声明的,但问题是双方从技术上难以界定何为政治活动,这难免导致双方不但在认知上出现争执,而且也使得印度得以利用达赖作为其和我国周旋的战略资产,根据需要纵容达赖及其追随者在印度搞反华活动。在达赖和涉藏问题上,印度近年来的态度有明显变化。印度前总理辛格本人曾在印度议会公开发展支持达赖的言论,以及印度政府竟然允许达赖窜访所谓的“阿鲁纳恰尔邦”,显示印度在该问题上与我国政府达成的默契在逐步消解。印度可能在考虑进一步利用当前形势,特别是随着达赖年事的逐渐增高和其在印度的活动不断加强,印度可能着眼于“后达赖”或“达赖后”出现的新形势。而且新上台的莫迪政府在面对我国经济、军事实力日益强大的实际,可能在涉及中印关系、边界争端和西藏问题上制造事端,努力寻求中印之间达成力量均势,实现利益最大化[11]。

印度方面一直以来认为:西藏存在以达赖分裂集团为代表的势力以及由此产生的不利于西藏稳定的因素对印度而言是有好处的;反之,一个强大的中国对印度的安全将产生压力,特别是在边界争端没有解决,而且解决的前景并不明朗、很难确定时间表的情况下,印度更可能认为应该将达赖集团及其在印度从事的反对中国政府的活动视为印度的战略资产。印度近几年来突然加大对达赖的“关注”,印度政府多次在议会中谈及达赖的身份和地位,并安排其窜访中印边界争端东段的藏南地区,允许达赖及其追随者在新德里和印度其他地方搞各种反华活动,而且经常无视中方的交涉。甚至印方最高层领导在印度议会大谈印度对达赖的“尊重”,声称达赖可以在印度做一切他想做的事情等等,这些都表明印度不会放弃达赖这张牌。印度抓住这张牌的目的可能是希望在领土谈判中掌握更多的资源,在未来相当长一段时间,印度将继续把达赖集团作为其与中国周旋的资产[3]。一位曾经担任印度内阁秘书的评论家认为:中国对边界谈判进程缓慢负有一定责任,中国不解决边界问题可以保持对印度的压力,假如印度不愿控制流亡藏人的活动,中国就可以加以利用[12]。无论怎样从种种迹象来看,达赖将是争端区边境管理过程中最富有变数的因素。

(五)争端区的经济社会发展水平迟滞了中华民族伟大复兴中国梦的实现

中印边界争端区由西至东、由北至南涉及新疆阿克赛钦地区、西藏阿里地区、日喀则市、山南市、林芝市等五个区域。因中印边界争端和时不时发生的边界冲突,致使争端区长期处于临战状态,争端区的首要任务是维护稳定、巩固边防、反对蚕食和侵略,而经济建设长期处于从属地位[13]。

整体而言,西藏是全国唯一的省级集中连片贫困地区,国家近年来通过实施一系列扶贫政策,使西藏自治区经济社会发展取得了巨大成就。以每人每年2 300元(2010年不变价)的国家农村扶贫标准为基准,全区农村贫困人口由2010年的117万减少到2014年的61万,累计减少贫困人口56万。但由于自然、经济、社会和历史等诸多因素的相互交织和相互制约,在全国的扶贫攻坚和兴边富民战略取得较大成绩的大背景下,西藏边境地区的贫困态势依然非常严峻,争端区经济社会发展状况更是不容乐观。截至2014年底,西藏全面建成小康社会综合实现程度仅为65%,39项指标中综合实现程度低于60%的有18项,尤其是城镇化率与全国平均水平相差近30个百分点[14]。

虽然,争端区个别边境县城、口岸因国家政策的倾斜、历史、地理等因素造成的区位优势使得所在地人民生活水平逐年提高,已基本实现小康,但大多数的边境农牧区人民生活水平尚处在温饱以下阶段,贫困发生率较高[15]。争端区经济社会发展水平低下,收入主要依赖传统农牧业,科技含量特别低,争端区贫困发生率极高,人民生活十分困难,已成为影响我国边疆安全、国家形象、西藏进步的瓶颈。争端区经济发展的落后直接影响了争端区科教文卫等社会事业的发展,更影响了边疆安全和总体国家安全,是西方敌对势力、境内外敌对势力和分裂势力实施分裂破坏活动和“四反”活动的温床,一定程度上迟滞了以国家富强、民族振兴和人民幸福为内涵的中华民族伟大复兴中国梦的实现。

(六)争端区边境管理队伍的能力与边境管理任务之间的矛盾凸显

1.争端区点多线长面广,自然地理环境恶劣,人文社情环境复杂

中印边界争端区平均海拔为4 000米,中方一侧自东向西有西藏的林芝市察隅县、墨脱县、米林县,山南市隆子县、错那县,日喀则市岗巴县、亚东县,阿里地区普兰县、噶尔县、札达县、日土县等11个边境县,总面积21.6万平方公里,常住人口9.7万人。中印边界争端区有乃堆拉边贸通道和普兰口岸,共有通外山口、道路174条,其中,东段80条,中段23条,西段33条,锡金段38条。争端区大多处于喜马拉雅山脉和冈地斯山脉之间,自然环境恶劣,高山峡谷纵横起伏、地质结构复杂、交通条件差、经常遭受暴风雪和泥石流的袭击。争端区人口以藏族为主,农牧民群众基本全部信仰藏传佛教,边境地区寺庙分布广泛,约136座,共914名僧尼。客观存在的自然环境障碍和人文环境复杂因素一定程度上影响着正常的争端区边境管理工作,造成边境管理队伍管理能力与争端区管理任务的不对称性,出现越艰苦越不愿有人去、越不愿有人去管理状况就越差的实际,这一矛盾一直处在不断的恶性循环中。

2.争端区边境管理中的非传统安全因素越来越突出

争端区边境管理的主体有解放军边防部队、公安边防部队、外事部门。解放军边防部队和西藏公安边防总队是西藏边境管理中的中流砥柱。印度在争端区的军力部署不断加大,向争端区运送配备先进武器,大力推进军事基础设施建设,不断向藏南地区进行移民,运用各种措施手段加强对实控区的领有化、实控化,妄图打造用实力说话的态势,造成对领土实际控制的既成事实。同时,争端区在双方军人巡逻、藏人外逃、达赖分裂势力潜入潜出、“四反”活动、意识形态安全和网络通信安全等领域的管理压力越来越大,相关领域的专业管理人才储备更显不足。加之争端区点多、线长、面广的客观因素更使边境管理队伍管理能力捉襟见肘。而且对边境管理队伍主体素质要求极为苛刻,致使可供选择的对象很少,而从目前的状况来看,各管理队伍的有效供给能力还较低,难以适应争端区边境管理形势变化的需要。

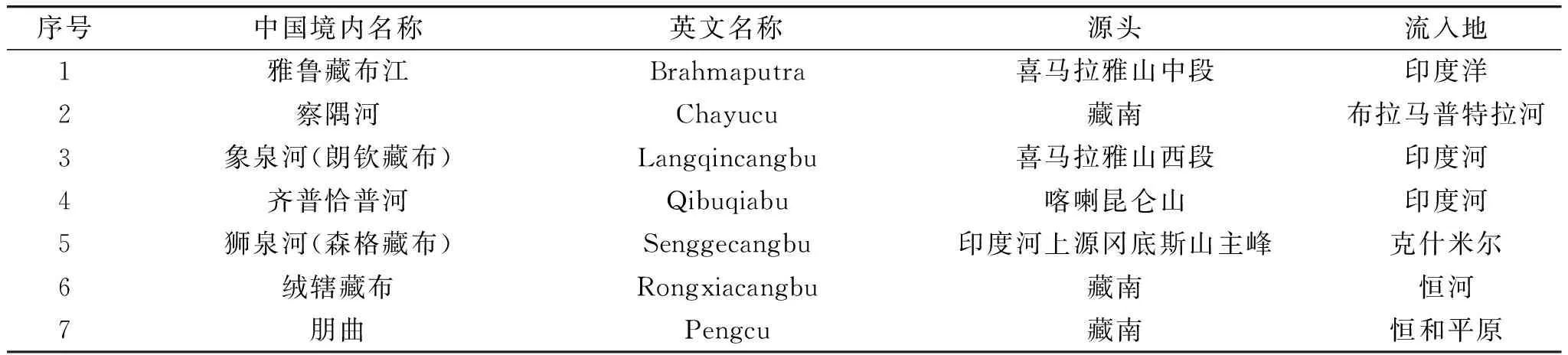

伴随国际安全格局的激烈变化,国家安全日益超出单纯的军事领域而向其他领域扩展,传统安全已不能概括新出现的复杂现象。在这种背景下,安全被赋予了新的内涵,恐怖主义、藏独分裂势力、民族宗教问题、非法出入境、枪支走私、毒品运输等跨境犯罪,以及跨境水资源、传染性疾病、环境污染、自然灾害等呈破碎化特点的非传统安全因素受到前所未有的重视。非传统安全因素无孔不入的特性不可避免地渗透到了中印边界争端区。这些非传统安全因素或明或暗、或多或少地存在于争端区,极大地威胁着争端区的边境管理秩序,并可能导致社会动荡,影响总体国家安全观的实现,在一定条件下非传统安全因素和传统安全因素互相交织,给争端区边境管理带来新的更大的压力。值得一提的是中国和印度之间的跨境河流这一非传统安全因素越来越活跃,中印之间有16条跨界河流,主要是雅鲁藏布江(布拉马普特拉河)、印度河上游支流(奇普卡普河)和恒河上游支流(朋曲河)三大水系和其他一些支流水系(见表2)。其中,雅鲁藏布江(布拉马普特拉河)是径流量和流域面积最大的跨境河流。近十年来中印跨界河流这一非传统安全因素曾多次出现冲突升级的趋势,随之引发了中印互信下降。危机争端区的边境管理安全,究其深层原因是印度支持达赖集团和藏独势力,把跨境河流问题与边界争端有意混杂并插手西藏民族问题[16]。

表2 中印主要跨界河流

3.青年官兵思想活跃,对外界诱惑抵抗力不足

现代青年官兵思想品德和社会道德意识养成呈现多元化,而军人道德价值导向一直以来要求一元性,两者之间就形成了难以调和的矛盾。戍守在中印边界争端区的官兵工作生活条件相对艰苦,这使他们极其向往五光十色的外面世界,对市场经济条件下衍生出的负面因素缺乏足够的辨识力和免疫力,极易对他们的思想道德体系、价值观念和军人使命意识造成冲击。加之他们都是80、90后,具有思想活跃、民主开放、个性张扬的特点,在为部队发展带来新思路和新能量的同时,不可避免地可能呈现出不良的思想状况。第一是部分官兵职责意识淡化。成长在市场经济条件下的青年官兵,传统职业道德观念易受冲击,职业荣誉感和自豪感衰退,功利性较强、趋于成为精致的利己主义者,甚至部分官兵把边防部队作为“跳板”,缺乏强烈的事业心和责任心。第二是个别青年官兵耐受能力较低。个别官兵对争端区边防工作的特殊性、艰苦性和敏感性缺乏全面的认识和理解,面对挫折、压力和外界的诱惑干扰,缺乏艰苦奋斗的勇气、百折不挠的意志和坚定的理想信念[17]。卫国戍边的热情忽高忽低,畏难情绪重,甚至出现严重的焦虑情绪和心理失衡,过早地表现出不同程度的职业倦怠,影响正常的工作生活。

三、结束语

综上所述,在当前全球化、区域一体化、印度莫迪强势政府新政、现代边防发展形势等国际环境变化,以及国内国防和军队体制改革、“一带一路”国家战略实施和总体国家安全观提出等背景下,中印边界争端区边境管理面临三种新的发展趋势,存在六个方面的挑战。中印两国是山水相接的邻邦,两国边界争端长期悬而不决,并且时不时发生一些小规模的边境对峙事件,始终是影响争端区边境管理的总根源。

[1] 马长泉.边境管理学[M].北京:中国人民公安大学出版社,2014.

[2] 郑汕.中国边疆学概论[M].昆明:云南人民出版社,2012.

[3] 赵干城.中印关系现状、趋势、应对[M].北京:时事出版社,2013:23,71.

[4] 李星.边防学[M].北京:军事科学出版社,2004.

[5] 张保平.论现代边海防思想指导下边海防管控新常态的建构:学习习近平同志关于现代边海防重要讲话精神的思考[J].武警学院学报,2015,31(9):5-9.

[6] 王吉美.从地缘政治视角看美国边界安全的空间特征与政策:兼论对中国边界安全的启示[J].人文地理,2011,26(3):19-23.

[7] 吕昭义.印度国情报告(2015)[M].北京:社会科学文献出版社,2015:168-169,285-286.

[8] 印度军费超俄成第四为何还不够花都是自己折腾的[EB/OL].(2016-12-15)[2017-01-20].http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2016-12-15/doc-ifxytqax6083317.shtml.

[9] DAVID S.Power and peace: Sino-Indian relations from 1971—2010[D].Los Angeles: University of California,2011.

[10] RAHUL B.India, China to hold coin drills despite border confrontation[J].IHS Jane’s Defence Weekly,2015(9).

[11] 张力.印度莫迪政府外交政策初探[J].南亚研究季刊,2014(2):13.

[12] 孙宏年.当代中国的西藏边境政策与成效初探[J].中国边疆史地研究,2015,25(3):20-31.

[13] RAMAN B.National security doctrine, south asia analysis group[EB/OL].(2013-06-15)[2017-01-20].http://www.southasiaanalysis.org/node/1295.

[14] 李霞.中央第六次西藏工作座谈会“亮点”解读[J].西藏发展论坛,2015(6):15-18.

[15] 张照.西藏边境地区经济非均衡发展的原因探析[J].重庆工商大学学报,2006,16(2):21-22.

[16] 周章贵.涉我跨界河流安全威胁识别、评估及应对研究[D].杭州:浙江大学,2015.

[17] 丁继明.着眼新时期青年官兵思想特点 加强思想政治工作的创新性[J].时代教育,2013(16):90.

(责任编辑 杜 彬)

Development Trend and Challenges of Border Management of Sino-Indian Border Disputes

WU Wenjuna, MA Changquanb

(a.TeamofGraduateStudents;b.DepartmentofBorder-controlandImmigration,TheArmedPoliceAcademy,Langfang,HebeiProvince065000,China)

Facing the new environment at home and abroad, the management of disputed Sino-Indian border is changing from the maintenance of national security to the expansion of national security, from the traditional militarization to the coexistence of militarization and informationization, from one dimension defense to three-dimensional defense. At present, there are six challenges, namely the long existing border dispute posing a large impact on the disputed border area; the management model there contradicting to the goal of modern border defense construction; India’s advantage in troop deployment brings China a heavy pressure. Factors such as Tibet-related issues and Dalai Lama intertwined with border dispute; the economic and social development of the disputed border area lagging far behind; the contradictions between the management capability and the tasks of the border control force over the disputed border area becoming increasingly prominent.

Sino-Indian border dispute; disputed area; border management; border area

2017-02-28

吴文俊(1987— ),男,甘肃天水人,在读硕士研究生; 马长泉(1967— ),男,河南新乡人,教授。

D631.46

A

1008-2077(2017)07-0022-07