我的老师

◎ [英]罗宾·吉尔班克

◎ 胡宗锋 译

我的老师

◎ [英]罗宾·吉尔班克

◎ 胡宗锋 译

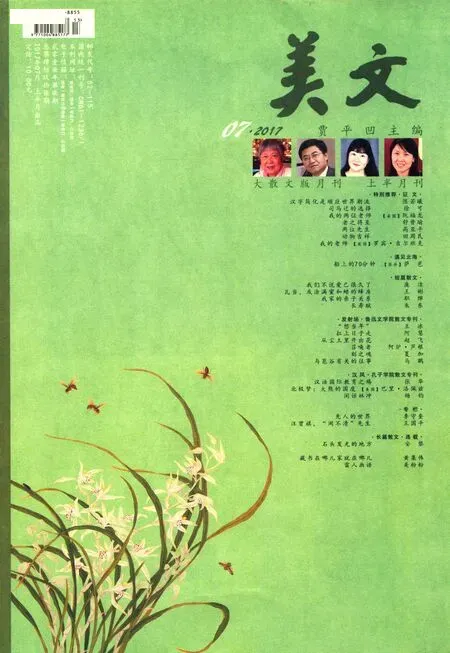

罗宾·吉尔班克 Robin Gilbank,出生于 1981年,英国北约克郡人North Yorkshire,中世纪英语文学博士,西北大学外国语学院院长助理,从2008年起在西北大学任英美文学专家。出版有专著 《最美丽的谎 言 家 》(2012年 )The Prettiest Liar,《外国人看四川》(当代卷),《罗宾博士眼中的陕西》《华夏风,英伦情》。与人合作翻译的有贾平凹的 《废都》《土门》,陈忠实的《害羞》《舔碗》等。曾经获得陕西省人民政府颁发的“三秦友谊奖”和“第二届四川散文奖”特别奖。

学艺

“你就从来不烦教书吗?”“成年累月的上文学课你就不烦吗?”“要是学生的成绩似乎年年没长进你会感到担忧吗?”面对这样善意的问题,我早已学会从容应付了。这可以说是自我保护,也许是种掩饰。事实在于社会从不善意地看待脾气不好的老师,而我们所有的人都应时不时地自省,以免小不忍则冲动。以前没有经验的时候,我的回答肯定会较为难听,比如“有没有人问,医生整天看同样的病救命厌烦过吗?律师厌烦帮人主持正义吗?”不,你是说不吗,那你为何问大学老师这种滑稽的问题呢?

随着我的学业进步和后来教学生涯的日渐弥久,我一直关心的是课堂的那种特殊环境。在小学,老师给我们的有关教室的作用和使用概念是模糊的。严一点的老师会要求我们不要在教室里乱跑或打闹,因为“这是教室,不是操场”。上人类学的老师会再加上一点,“教室不是动物园”。小学的教室似乎有时是属于小学生的,有时又不是。老师有时会让学生用自己的涂鸦来装饰教室里的墙壁,要是在期末最后一天的午餐前,还有人把自己的大作未从墙上撤下来,那可就惨了。打扫教室的人和他的妻子就会无情地把依旧挂在墙上的任何艺术品都扔进垃圾桶。

就我个人而言,在没有学会欣赏文学作品技巧前,画画对我的吸引力不大。生活在乡下,我更感兴趣的是观察自然和季节的变换。这就是为什么虽然我研究的是中世纪,但却对浪漫主义诗歌独有情钟。我们的学校离本普顿悬崖(Bempton Cliffs,又被称为“本普顿峭壁”,是英国约克郡一处有名的海鸟栖息地——译者注)大约五英里,那儿是海鸥、塘鹅、海鸠和海鹦主要栖息地之一。天气好的时候,我们会到那里的海岸游玩。在那里,因为有从叔父手里借来的单筒望远镜,我可以看得更远。观赏海鹦抚育小海鹦,黄头塘鹅从高空俯冲下来,用尖嘴扑鱼。我们会小心翼翼地把散落的羽毛和贝壳碎片包起来,带回去放到我们在教室里做的峭壁模型(实际上就是把一个旧床单蒙在放着一点点海藻做装饰的孵化箱上)里。

丁尼生小姐和她的继任者威尔逊小姐是坚定用所谓的“自然模型”教授科学的支持者。教室的墙上是逼真的草地画,神龛似的桌面上摆着几盆不同季节采来的野花,甚至还有一个养蝌蚪的水族缸和一个养蝶蛹的玻璃缸。让我失望的是,丁尼生小姐从未教过我(为了照顾九十多岁的母亲,她年过五十就提前退休了),而威尔逊小姐只在学校待了两三年,还不足以给没上过她课的学生留下一个深刻的印象。前一位我每年夏天还能碰到,但后一位我不知道她如今是否还健在。她知道很多我已故奶奶的逸事,因为她们同村。她也以说话坦率和养育了十个孩子而有名。她十七岁就怀孕了,不得不结婚。我奶奶的经历和丁尼生小姐的妈妈大致一样,人到中年才有了唯一的孩子。除听了些上大学的女儿讲的传闻,对教区以外的世界知之甚少。

从某种方面来说,我们之间的对话总是不怎么愉快。当她问我还记得上小学时的啥事情时,我努力想到的只是读过的很多书,很难想起大多数同学的面孔,就更不用说同学们的名字了。“但我当时一直清楚一年是到了啥时候,”我习惯这样回答她,“复活节的时候有煮鸡蛋和折叠的玩具小鸡,夏天有菊花,还有你从布拉德肖农场摘来的麦穗。”是啊!她说,“人们几乎都知道我从上个世纪六十年代就在那里教书,一直教到了九十年代,说的是同样的话。但现在的孩子能记得什么呢?没有黑板了,计算机屏幕那样的东西让我连名字都没法写。每个讲台上都放的是计算机或平板电脑。人们甚至都不朝教室外面看了,我怀疑现在大多数十岁的孩子都不知道母鸡下蛋,母牛产奶了。”

她的话触动的也许是在英国乡下上学最让人心仪的一面。我的中国学生能回忆起的是为了夯实基本的词汇量,花好多时间去写和背,而我们的大多数时间都是在户外,也没有复杂的母语笔画限制。然而,虽然没有早期繁重的功课负担,但到了初中,为了有上大学的机会,我也加入到了有更严和更高要求的学习大军。现在回想起来,二十世纪九十年代的课程给我的感觉就是烦。除了莎士比亚的一个剧本(是《罗密欧与朱丽叶》,但也可以选读《第十二夜》)和托马斯·哈代的一个短篇小说,我们的英文课就没有其他本国的经典文学作品。或许是迫于那些政治正确的教育家们的压力,我们倒是花了不少时间来学习英文的“散居族裔文学”、黑人文学、美国南方文学和与精英教育格格不入的打油诗。

这种情形后来证明颇有喜剧成分。理所当然的是,所有老牌的殖民帝国在一段时间,就会想法鼓励自己的国民为自己祖先的罪孽买单。向殖民地传播英语是实施对征服者的控制方法之一,以前的文学作品可能带有督促我们的先辈朝这一目标努力的色彩。通常大学生都会通过学习普洛斯彼罗在《暴风雨》中怎样对待卡利班的态度来了解殖民统治,或者是思考《简·爱》中的罗切斯特先生和《曼斯菲尔德公园》中的托马斯·伯特伦先生是否都是前奴隶主。对此问题这两部小说都是简单地保持沉默。诚然,教育中的阶级斗争在后殖民话语和讨论中占有很重要的地位,但若取消中学生课程中的经典,鼓励大家觉得英国经典文学作品中的精华不值得或无法与精英教育契合那损失可谓大矣。减少大师的作品根本不能缓释大英帝国以前的罪孽,看到中国学生毫无禁忌地引用庄子、老子和鲁迅,我就意识到在青少年时代,我和我的同学们被剥夺了多少东西。说实在的,那些英语并非母语的学生常常兴趣盎然地安心学习英国文学,使我现在更加感到自己当年受限制的岁月是多么的悲哀,我们完全是应该有学习机会的。

为了使我的中学教育显得不那么暗淡,这里稍微纠正一下。在我十二岁那年,事情可以说是发展得过头了。要是在教室里无法获得适当的文学素养,那我就不顾一切地自学。我们学校的图书馆被认为是课堂教学的扩展,图书馆的独特设置就说明了这种体制的理念。图书馆一分为二,北边是小说作品,南边是非小说作品,中间有一个特别的书架,上面有(根据我的记忆)乔治·艾略特的作品、萧伯纳的作品、罗伯特·格雷夫斯有关克劳狄皇帝的全套作品、以及奈保尔等人的作品。年纪大的学生告诉我们,这些书架上的书被认为不适合小孩看(“全是一堆真的很‘黄’的书。”这是他们的话)。“要是那么有趣,你们为什么现在有机会却不去看呢?”我问他们。我得到的回答很多,其中有人说:“我们确实去看了,但所有的东西都没意思,第一章就能把人烦死。”显而易见,他们没有找到D.H.劳伦斯的作品。

学校规定三年级以下的学生不能借这些书架上的书,但却从未公开讲过。于是,我便决定试一试。一天,在图书馆开放的时候,我偷偷地溜到了高年级的书架前。但还不到三分钟,就被英文组的组长发现,他问我在干什么,并说:“你不能走近那个地方,甚至连四年级的学生只有在老师同意后才能看那些书。”“嗯,那好吧!”我说,“要是可以我会让我妈写个条子。她十二岁的时候,她父母就允许她读这类书了。”他没说话走开了,秃头都变成红的了。我不知道后来到底发生了什么,但我觉得是图书馆管理员把这事报告给了班主任。几天后,校长让我到她的办公室去。我们以前仅听说过只有那些特别捣蛋的学生会受到这种惩罚。我不知道自己是为了啥,但老实说我被吓坏了。

“你是大卫的弟弟?”她问我。“是。”“他现在读高中,明年就考大学了。你应该知道他是这个学校三十年来成绩最好的学生。”我礼貌地嗯了一声,每周都有人对我说同样的话。“在我五年前接管这所学校的时候,我就注意到这里还停留在过去。学术水准下滑了,但同时有几位老师倒是把纪律管得很严。我知道那天你在图书馆很害怕。”我又嗯了一声,我觉得那天我的表情不怎么过分。“要是任何老师,我是说任何老师敢对你说什么可以读,什么不能读,你可以彬彬有礼地让他们来给我说。图书馆属于所有的学生,并不是每个学生都愿意或者说有能力读那里所有的书,任何人都不受限制。”

怪哉!她的话勾想起了我的小学时光。那时倒没有什么特别的,但我现在想起来学校的确是我们的地盘,到哪里都不拘束。丽思老师的宽宏大量被延续了下来,想到文学课的这种困境,她决定使用自己的权力。我感到高兴的是她说到做到,因为我就是受惠于此,才在后来选择了教文学。后来每周一次,在午饭的时候她给学生上诗歌课。她挑选了八到十个英文好的学生,这些学生的作文证明他们值得老师多辅导。上第一节课的时候,她让我们带一首自己熟悉并有特殊意义的诗来。这对我来说很难,因为我家里没有诗集,而我们村里的公共图书馆也只有三本。为了不让我担心和尴尬,我妈妈给我选了一首她在学校背诵过的诗。

从遥远的俄菲驶来的尼尼微大船,

朝着那阳光灿烂的巴勒斯坦港口。

满载货物,

象牙,孔雀,猿猴,

还有檀香,雪松和甜白酒。

——梅斯菲尔德《货物》

尼尼微:古代亚述首都

俄菲:传说中东方生产黄金与宝石的地方

《货物》——关于卡迪夫港湾的史诗,出自诗人梅斯菲尔德 (John Masefield,1878-1967)之手,被铸在卡迪夫港湾钢板上,描写的是早期工业时代港湾那段辉煌的历史。——译者注

朗诵完这首诗后,老师问我的个人感受。“嗯,诗人用了好多开头相似的词,有点像英王钦定本《圣经》里的话。”我的脑子忽然一片空白。后来上课的时候,我们才知道了什么是头韵,以及诗歌格律的变化。而最重要的是,我们读了许多英国浪漫派诗人的大作。直到今天,当我告诉学生,在他们未出生前,我就能背诵《奥西曼迪斯》(英国浪漫派诗人雪莱的名作——译者注),并在一个月内利用课外时间艰难地读完六百多行的《古舟子咏》时,他们都感到很震惊。看到柯勒律治这首海上史诗的最后几行,我的喉头到今天都会觉得干渴:

啊!欢乐的梦,难道

那灯塔真的在远方出现?

这是那座山?这是那间教堂?

莫非我又重回家园?

船儿飘进了港湾

我抽泣着祈祷:

啊上帝!要么让我醒来,

要么让我长眠。

这种反应不是因为我在认同叙述者的感受,毕竟他在海上干渴地漂流了好几周。实际上,那是一种宣泄的感觉。花这么长的时间啃一首诗,给我留下了难忘的记忆。我觉得在丽思老师办公室的那些日子是艰难的学艺阶段。读了再读,消化大量的古典诗歌,真的让年轻的心灵很受启迪。转过头来的时候,一切表明这才是我想受到的教育。当学习变得更难时,我还会打退堂鼓吗?

从游

往前推十二年,二十三岁的时候,在攻读中世纪文学博士的同时,我自己也开始执教了。教室已经不是真正的教室了,大学老师不是站在上百人的报告厅里给本科生上课,就是在办公室里审阅读书报告,和十几个学生一起讨论文学作品。每种做法都有明显的弊病。在报告厅里,老师应该像演莎士比亚戏剧的演员一样控制全场,把一切发挥得淋漓尽致,还是应该一连串地放准备好的幻灯片?而在办公室里,学生的迟到,目空一切以及放肆的举止让我头疼。有一次,一位大一的女生来上课时依旧从前一天晚上的酒醉中未醒过来。她不停地咯咯笑,而所有上课的学生都视而不见,把事不当事,我也只好当作看看。要是放在现在(在中国这会让人不可思议),大家都会对她嗤之以鼻的。

幸运的是,我读本科和博士都是在同一所大学。故我的老师是我的老师,也是导师,后来成了同事。在跨入二十一世纪的时候,我们学校有一批前途无量的年轻老师(都很优秀),年纪大的老师待在这儿,有的是图方便,有的是在其他地方找不到工作。我曾上过一位国际著名的现代派研究专家的课(他在美国的几所大学是访问教授),但让我遗憾的是,要么是他没有时间,要么就是他不愿费心为学生准备材料。我还有一位同事,据估计我还没出生的时候他就在位了。他把全身心都放在了舞台上,鼓着眼睛模仿莎士比亚戏剧中每一个角色的声音,让学生们很着迷。聪明的学生会问:“他还是个讲师,没有博士学位,不是教授吗?”而事实的真相是,他没有写论文,就从牛津大学直接来这当讲师了。他没有科研成果,也没有博士学位,就守着那个位子,心甘情愿干大家都不愿做的行政事务。能一直给本科生上戏剧也许是他最后的一点安慰。

颇有讽刺意味的是,我上学时对我影响最大的老师却是一位不常在报告厅露面的教授。彼特·巴里的声音柔和圆润,带有一点点利物浦人的口音。起初上他的课觉得“沉闷”和“模糊”,但时间一长就意识到他的课是多么实在。我们的一门课要求用他编的教材《理论入门》(这是一本文学理论方面的畅销书,全球销量超过了三十万册),这意味着我们必须特别注意他的研究方法和思维模式。有人嘲笑这部导读著作,说把德里达和拉康等复杂的思想家过分简单化了,这样会让不上进的学生不想去读这些理论家的原著。当然,任何一部实用的大作肯定有义务让读者自己决定该怎样有效地使用。否则,如果一个女人用一把银制的鱼刀刺死了她的丈夫,难道警察就得起诉制刀的银匠吗?实际上,《理论入门》的每一章都有翔实的注释文献目录,指导读者去图书馆查寻第一手的资料。巴里老师的大作并非是平淡无奇,在描述他人著作的时候简洁坦率,他知道那些东西是“知识性”的,哪些是“难懂”的。

让我来简述一下我老师的背景。他生长在一个罗马天主教家庭,他认为家庭背景养成了他的研读习惯。他的大多数著作从某种方面来说,鼓励读者要放下反复阅读同一段文字的负担,而是要像他在中学时那样,每个月固定抽出半天时间去回顾,就是让学生自己去思索近来的所读和所为。巴里强调文学作品的读者一定要花时间去思考自己读过的作品,他认为回顾所学的文本可以让读者明晰地注意到被忽视了的要点。二十世纪六十年代,在伦敦上学时他进入了职业文学领域,而他的导师,已故的艾瑞克·莫特拉姆是英国高校中从事美国研究的先驱人物之一。当时,人们还对大西洋对岸的文化出口不屑一顾。不可否认的是,为中国的大学生教授美国文学,激起了我对欧文和艾伦·坡的钦佩。老师崇拜的艾伦·金斯伯格和其他美国诗人的敏锐我显然没有感受过。在我每年一次的母校行中,有一次喝茶时,他提到了一件最有趣的逸事。说他在1973年参加一个重要的诗歌节,演讲的主宾是艾伦·金斯伯格,校长叫了好多学生来听。但患病的W.H.奥登极其罕见的从自己瑞士的别墅也赶来参加朗诵。一位记者采访了年老的奥登(实际上他当时只有66岁),说这位诗人的脸上满是皱纹,像裂了缝的水泥路面,而那些缝隙里显然是积满尘土。巴里离得远没有看清诗人的容貌,但诗人的整体形象——皱皱巴巴的呢子上衣,汗迹斑斑没有熨的T恤一点儿也不让人喜欢。他最后朗诵的是几周前刚写的一首诗,题为《谢谢你,雾》,最后几行如下:

夏日将不会

驱散一切阴暗

投下它的是日报,

粗糙的散文令人作呕

肮脏的事实和暴行

我们过于沉默而未加阻拦:

地球是个遗憾的点,但是

因为这个特殊的时期,

这样的宁静也是这样的快乐,

谢谢你,谢谢你,谢谢你,雾。

——桑克译

“他朗诵的咋样?”我问巴里老师。“毫无魅力可言,他的朗诵平铺直叙,你可以听到每一个音节,他常停下来喘气。”“我想这是要教诲我们万事莫急,我们说话一慢人就注意听了,人们就会关注。”“我认为还有一个原因,”他接着说,“一两天后,奥登就去世了。我需要查一下,那是不是他最后一次公开朗诵,但我肯定那是他最后一次朗诵。”

听到有人说自己曾出席过二十世纪一位大诗人的绝唱朗诵让人很难不顿生敬畏之情。毫无疑问,出于自重,我的老师不会一一罗列他认识和见过的文学大腕。三四年前,当我读威廉·燕卜荪在二十世纪三四十年代在中国工作时所写的作品时,巴里老师说他曾经听过威廉·燕卜荪的讲座。“他当时咋样?和奥登一样让人记忆深刻吗?”“也许吧。但情形不同。他似乎一点儿也不注意屋里的人,我们都觉得他是喝醉了。他是看着一些摘录的大纲做即兴演讲。他的讲座是漫谈式的,好像没有任何主题。”这让我听了有些遗憾,毕竟四十多年前他是英国文学界的明星。他的《歧义七种》(又译《朦胧的七种类型》)收集的是他在读本科时写的一组非常出色的文章。

通过这样的交流,不但挖掘出了我老师最美好的回忆,也探索到了做大学文学教授的指导方针。显赫的学位是面对学生和同事的一个先决条件,但这最好是体现在文字中,而不是在课堂上。一句老话叫“不出版就死亡”,指的是为了保住岗位和提职称必须发表学术论文和著作。这句话有其真实含量,但却似乎常常被自以为是的狭义曲解了。彼特·巴里自己的成名之路,可以说是今天得到认可的一种独辟蹊径的勇气之举。在其《理论入门》于1995年出版之前,这方面的教科书(著名的有凯瑟琳·贝尔西的《批评实践》和托马斯·道奇提的《理论之后》)大多都很深奥。主要阐述的是作者对各种理论的研究,弘扬的是自己喜欢的而把自己不喜欢的边缘化了。在上课的时候,巴里和好多其他学者一样有同感。问题在于要是出版一本面向本科生、介绍主要文学理论的入门著作,有使自己的学术声誉受损的危险。

作为一本和专著相对的普及读物,这本书一点儿也没有影响巴里教授的学术地位。实情是,他的其他论述英国当代诗歌的专著包括《诗歌与城市》(二十世纪后期地方诗人系列评论)、《诗歌之战》(论述二十世纪六十和七十年代诗歌中的美学冲突)却是销量一般,被这本畅销书给淹没了。就我个人而言,让我振奋的是他后面出版的两本书:《英语实践》和《阅读诗歌》。前一本的副标题是:英语学习路漫漫。该书的起源是他要描述“英语的魅力,意欲阐明在以学习和教授英语为生多年后,我为何还在关注此主题”。此乃西西弗思之重任,永无止境。于是,他列出了读者在阅读文本时习惯运用的十个步骤,接着又对学生应该怎样更好地赏析叙述方式、文本和其他问题做了巧妙和详细的阐述。借用威廉·燕卜荪的第一本专著的书名,该书的其中一章名为“七种连贯的类型”,挑战的是当今文学理论中普遍接受的二分法和大学里陈旧的批评实践。他说:

文学批评与理论通常是完全对立的,但在我看来它们是孪生兄弟,像斯蒂文森作品中那两个显然对立的人物杰克和海德一样,虽然外表和性情不同,但实际上却是具有双重人格的同一个人……是故,理论的主要内容,除了异国的外表,在美国和英国并无多大的变革。

——彼特·巴里著《英语实践》第86-87页

比如,在二十世纪六十年代,罗兰·巴特就宣称“作者死了”。这并非是说主流的文学批评在此之前的文学阐述中不注意作家将书写文字时的“意图”。有趣的是,巴里教授没有直言,他是否把“理论”和“批评”与邪恶的海德联系在了一起。我在西安学习文学理论的学生,会毫不犹豫地认为后结构主义和其他一些流派是邪恶的,但在《理论入门》的帮助下,大多邪恶的成分都被驱除了。

在我的课堂上,我尽力模仿的是我老师的启发和鼓励习惯。教室不该是一个让人生畏的地方,每当学生对抽象的概念迷惑不解时,我手头总会准备至少一张演示文稿,用我老师的一两句话来澄清本堂课要掌握的重点,这种定向感可谓珍贵之极。我眼下特喜欢的是:

这么多年过去了,我始终认为阅读中对文学理论基础的介绍依旧实用,这可以使我们耳目一新。我们要有理论地读,而不是在理论指导下读;要活用,而不是照搬。

——引自彼特·巴里著《阅读诗歌》第146页

虽然他是知识的源泉,并与过去某一特定时代的文学和教育史有着千丝万缕的联系,我相信类似这样的文字将会成为我老师遗产的一部分。没人敢说他讲的是歪理,是在炫耀对复杂概念的深刻理解。其学术生涯的目的一直是遵循民主原则,让学生接受相关的文学理念。无论我们怎样对待文学,重要的实体是文学本身,而人们的阐述只能使我们更加靠近和理解文学。

我前面的路还很长,没有几千但也许有几百学生会从我们英语系走过。随着时间的流逝,一个越来越明了、不言自明的真理是:支撑老师权威的不是人的自我,而是要有能与学生打成一片、把个人在自己领域的知识和感受传授给学生的能力。