洞心游记

作者马克·辛诺特正在乌兹别克斯坦伯松托夫山脉中的一座悬崖上攀登。这片石灰石山墙之内盘卧着一座蜿蜒的地下世界。目前为止黑星洞经历了八次探险,无人知晓穴道绵延多深。

满月厅里冰晶集簇。这间250米长的石室是目前已知黑星洞内最大的空间。整个洞穴系统就是一套地质时空锦囊:沉积的矿物揭示着数千年间的气候变迁。

岩洞之外是38?C的酷暑,洞内却只有-1?C至-3?C—— 温差虽不大,却对地下景观造成巨大影响:随着队员们向下深入,蓝色冰幕转换为裸露的岩石。

“别担心,你不可能在这里迷路。”

拉里莎·普兹尼亚科娃带着浓重俄语口音的话声从洞穴深处似乎永无止尽的黑暗虚无中向我飘来。她显然猜到了我的心思:我满脑子想的都是不要在这一公里半深的地底走丢。之前的几个小时内我都在努力跟随她的步伐,深入名为“黑星”的地下冰封世界。

而立之年的拉里莎是来自乌拉尔山脉的资深探洞者,她如灵蛇般游刃有余地钻过盘曲的通道,而我这手足无措的新手则哼哧带喘地狼狈其后。冰冷的墨色将一米开外的头灯光线完全吞噬,迫使我们如盲鼠般窜行游走,借助数百米僵硬而裹满泥巴的长绳索摸过无数段隧道。

这些通道已被绘入地图,但当我们爬上爬下、左右匍匐之际,我还是被那些梦魇般的冻泥和湿砾造就的盘旋曲径弄得找不着北。对于像我这样的登山攀岩者来说,这是一种完全不同的导航方式。穿越危险地形在我是家常便饭,但深处地下,印制的地图缺乏用武之地。GPS失灵,也没有可供参考的天体系统。不管拉里莎怎么说,我知道自己无论如何也不可能独自走出这吸魂摄魄的大迷阵。

当我终于追上拉里莎时,她停在一座岩脊之上,下方的一片水体依靠头灯照耀才能分辨——黑星洞的众多地下湖泊之一。她抓起连在安全吊带上的挽索,扣上沾满泥沙的长绳,绳子一端固定在钉入上方岩石中的岩栓上。绳索凌驾湖面,消失在彼端暗处。这套类似滑索的装置可将探洞者送过彻寒的湖面——湖水过冷,除非身着潜水湿衣,否则无法游过。她向我自如一笑,纵身从岩脊跃下,金色的马尾在我头灯光线下一番狂舞,随即消失在漆黑之中,抛下我一人独面恐惧。

我会陷入这样的窘境全是因为报名参加了这支31人的探险队——其中大部分成员是不讲英文的俄国人——探索这座深藏乌兹别克斯坦偏远腹地、宛如一头山中巨兽的石灰岩洞穴系统。俄罗斯人在1984年发现了洞穴的入口,而英国探洞者于1990年首先抵达洞口,开始探洞。他们以上世纪70年代的一部讽刺科幻片为之命名。在那以后的数十年间,黑星洞及其毗邻的庆典洞(有朝一日这两套洞体可能被证实互相连通)吸引着世界各地的铁杆探洞迷。

一名隊员吊在绳索上从石灰石山崖的崖面降下,查看可能成为黑星洞新门户的两大洞口之一。然而希望破灭了:两洞都被坚冰堵实。

黑星洞有多深?

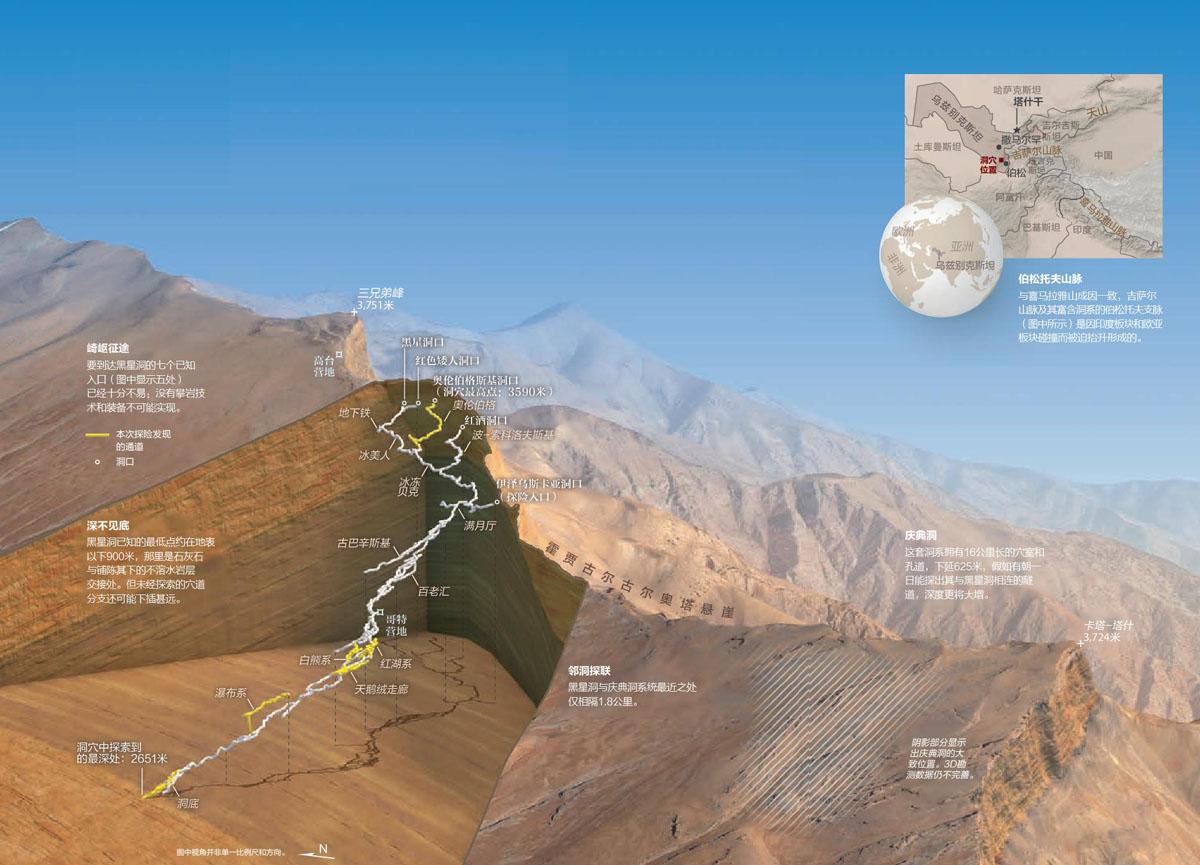

乌兹别克斯坦地处偏远的伯松托夫山脉,外人不易到达,同时又处于政治动荡地区。但黑星洞及其毗邻的庆典洞(两座洞系都属于世界最深的高海拔洞穴系统之列)如此神秘莫测,仍是吸引探洞者的永恒诱惑。

巨型洞系的诱惑与伟岸山脉对登山者的召唤类似,只有一点不同:我们已经知道珠穆朗玛是地球上最高的山峰,但征服更新、更大地下空间的前景几乎是无穷无尽的。人们对火星地形的了解也多过地球表面以下暗藏的秘境。格鲁吉亚的库鲁伯亚拉洞作为已知最深洞穴,向下延伸2197米。但诸多区域仍待考察的黑星洞是夺取这一头衔的极佳候选。

截至目前的八次探险共理出了1.74万米长的通道,最深达到地表以下900米。但整套洞系的勘探还未完成,部分原因是它地处偏荒,又属于政治动荡地区;此外它体系庞大,需要先进技术支持,以及大量装备。有不少次探险仅因绳索不够而终止。这对我来说立刻了然:刚到距离入口300米处,我和拉里莎就已经路过了近十二处需要使用绳索的区域。

我和她在大本营组成二人小分队:她的任务是带领“美国人斯基”(我绝对听到他们这么叫我了)到深入山体两公里处的哥特营;我则花两天记录队伍对新洞区的勘探过程,并收集科学数据。

别说跟拉里莎跋涉到哥特营的艰难险阻了,就连抵达山脚大本营的地上旅程也不是游山玩水那么轻松。探险队由年龄在22岁到54岁之间的世界级探洞者和科学家组成,除俄国人外,还有意大利人、以色列人以及一名德国人,为了跟组织汇合,我搭乘飞机来到乌兹别克斯坦首都塔什干。从那里,众人一同乘坐大巴行驶逾185公里,带着为期三周探险所需的几百公斤食物和装备,穿越贫瘠的平原。我们先选择大众旅游路线,沿古丝绸之路去往撒马尔罕。从那里离开大路,向南到阿富汗边界处的伯松,然后将一应物什装上前苏联时代的六轮运兵车。

大车笨重地驶进伯松托夫山脉,山坡逐渐抬升至海拔3500多米,然后骤然下落,形成由一系列壮观悬崖组成的锯齿状山墙。悬崖之间的深谷中散落着千姿百态的小村庄,塔吉克人和乌兹别克人已经在那里繁衍生息数百年。他们放羊、种植西瓜、李子、苹果、核桃。地下河刺穿山脉,冒出山泉,成为村民的汲水之源。

在车斗里和我对坐的地质学家伊戈尔·拉夫罗夫戴着眼镜,留着一脸大胡子。约三十年前,他发现了名为霍贾古尔古尔奥塔的高耸的石灰石悬崖。多年后的今天,他仍和同伴们在这一地区探洞。这座高365米、长35公里的山墙由构造作用力将古老的石灰岩床撞向垂直的岩墙而形成。当年24岁的伊戈尔是俄罗斯斯维尔德洛夫斯克洞穴学社的新晋成员,学社从古旧的前苏联地质图中了解到伯松托夫的信息。依据巡游牧羊人的指点,他和同伴谢尔盖·马特任宁来到一个名为凯洛克的小村庄,拜访了一位多年来使用自制火把探索附近岩穴的学校校长。“该到哪里去找这些洞穴?”伊戈尔问他。“从那儿。”校长说,手指山谷尽头的一整片巨型石灰石墙。站在岩墙脚下,两名探洞者首次目睹了悬在崖面半腰的神秘洞口,就是我们此行探入黑星洞的门户。

叶尼亚·祖里钦在悬空垂下的绳索上攀爬。黑星洞的通道虽位于地下深处,但其中很多都在海拔3000米以上。这一高度的稀薄空气增大了探索洞穴的体力挑战。

路途对于卡车来说开始变得太陡,我们下车徒步了两天,靠十五头驴驮着供给,到达了高居于石灰石悬崖脚下坡状台地上的大本营。黑星洞所有已知的七个入口都分布在这片崖面,而且都只能依靠技术攀登或缘绳下降到达。

我们花了好几天时间为抵达洞穴和上传装备而安装索具。我最终得以靠一条137米的长绳将自己吊上穴道的主洞口(定名“伊泽乌斯卡亚”,或称R21)。我开始明白为什么探洞者们把黑星洞看作一个活生生、喘着气的实体。在下方的大本营,气温维持在38?C上下,而此时我震惊地发现自己正迎着洞口中喷出的冻人冷风。

没人完全了解洞体的通风系统,但此处的洞口会在外界气压高时“吐气”,气压低时“吸气”。既然黑星洞在此处吐气,那它必然同时在另一处吸气。但在何处呢?我沿着洞内覆盖冰霜的斜坡一路小跑,无法摆脱自己是在踏入史前巨兽腹中的强烈错觉。

刚进入洞口,俄罗斯分子生物学家东尼娅·沃廷采娃就停下脚步,将一片白色小圆盘固定在墙上。这个自动数据记录仪是她将在整个路线中安装的几台仪器之一,会在接下来的两年中测量温度、湿度、二氧化碳含量以及气压,然后回收到实验室进行分析。

在地下可以收集到大量科学数据,其中大部分保存在洞穴里的矿物沉积物中——包括从洞底升起的石笋和洞顶垂下的石钟乳。正如科学家能利用从冰川中采集的冰核样本,他们也可以从洞穴沉积物中提取信息。通过分析由千百年间的滴水渗入这些矿物的化学成分,可以得到不同时期有关地球气候的线索。

每年探险队都会从洞系中的不同地段采集样本,不但可以获得中亚气候变迁的信息,也能了解到洞体的通风系统和结构。这些知识有助于未来探洞者寻找最有潜力的新通道。我跟随着东尼娅,俯身通过一道透明蓝冰形成的拱门,进入一个约250米长、30米高的巨大洞室——“满月厅”。我把头灯光线调到最强,环视全景。洞壁上贴满了羽毛般精巧的霜花,在燈光下闪烁,如千万片袖珍镜子,又好似晶朗夜空中的无数星系,将洞室照亮。

两天后,我和拉里莎到了一座湖边。现在她踪影全无,在湖另一端等着我——至少我希望如此。自从我加入探险队,这些俄国人似乎总在故意提醒我的新手身份,他们在篝火边讲关于探洞者悲惨结局的故事,主角里有一位年轻的探险家,由于走错了方向,在英国的一座洞穴里迷了路。“一年后他的尸体才被找到。”其中一人对我说。他们还时不时抛给我各种随机的挑战,似乎是为了检验我这个美国人斯基是否有资格融入队伍而设计的——试探我能背多重的装备、我的绳索技巧有多高、我能忍耐他们多少戏弄。

辛诺特高踞滑溜岩壁之间,深知坠入彻骨冰水非同儿戏。在这里,打湿的衣物不会变干。无论是失温症、折断的脚踝还是迷失方向,都只算黑星洞里暗伏的危机之一。

乐声飘扬,觥筹交错,队员们在洞外放松。俄罗斯人、意大利人、犹太人和德国人——虽然探洞者们操着不同的语言,但到了黑星洞内,当大家为保暖而拉上拉链使睡袋相连时,彼此之间也被纽带连为共生的一体。

目前只有一种选择。我把自己的安全吊带扣到长索上,滑到湖的另一边,降落在岩脊上,那里通往一个圆顶的小室,面积和大型爱斯基摩冰屋差不多。

仍不见拉里莎的人影。当前的挑战似乎是看我有没有本事自己找到路。目前为止,我都能胜任他们的各种挑战,并能一笑了之。但现在我笑不出来了。头灯转动下的快速环视显现出通往室外的两个出口。我竭力倾听任何的响动,希望借以判断拉里莎消失的方向,但只听得到洞顶水珠滴入湖内的声音。

在定夺去向的同时,我关掉了头灯,想节省电池。绝对的黑暗将我包围。光子能在宇宙中沿不受阻碍的直线穿越数十亿公里,但它们不能转弯。通向山体深处的曲折通道使得能达到洞壁的唯一光线仅限于头灯。我想到那位迷失的英国探洞者,头灯灭掉的时候曾是怎样的感受,孤单地躺在将成为他墓穴的地方。

“拉里莎!”我大叫。但叫声只是从窄小洞室的四壁上反弹回来。我突然明白了,她说的“别担心,你不可能走丢”只是某种群内笑话,因为事实上走失是件很容易发生的事。

我选择的第一条通道很快、很仁慈地,成为一条死路。第二条路将我带到一块光滑的流石岩台,由恒常水流所沉淀的矿物细层堆叠而成。拉里莎就坐在上面。

我俩继续上路,来到一个T形路口,那里支着两顶颜色鲜明的帐篷,透出光亮,坐落在一堆乱石之上:这就是哥特营。一柱头灯光线冲着我们晃动,随之传来叶尼亚·祖里钦的嗡嗡话声:“欢迎来到哥特营。”叶尼亚是队伍的资深领袖,这是他第十次来伯松托夫探洞。他在俄罗斯一家国有研究所从事鱼类育种工作,但黑星洞才是他真正的人生事业。没人比他更了解这里复杂的通道网系。“他能在新通道被探索之前预知它们的走向。”一个较年轻的俄国队友对我说。

叶尼亚向其中一顶帐篷打了个手势。开口处冒出蒸汽,可以听到里面炉子呼噜作响。我脱掉连身服,跟他走进帐篷,看到几个队友聚在一张黑星洞地图旁。历次探险中发现的路线用不同的颜色标记,让地图看起来像是人体循环系统的五彩图解。叶尼亚泥污的手指跟随一条蜿蜒的绿色线路,在某处敲了敲,开始飞快地说俄语。所指之处是终结上次探洞历程的37米高的瀑布,有待攀登。

我的第一晚就睡在地腹深处,和另外两名队员挤在一顶帐篷里。这里无分昼夜,而队伍出发返回,吃饭睡觉,进度不受太阳位置影响。三名以色列探洞者到来的声音将我吵醒,他们刚刚花了四天时间在洞底填满碎石的缝隙中蠕行。其中一位,年轻的地质学家博阿兹·兰福德认为,他们抵达了石灰岩下的致密岩层。“我们需要找到新的方向,”他说,“打算去探索红湖区。你也一起来吧。”

他们没有等我穿戴整齐,博阿兹留下一通飞快的指示就不见了。半小时后,我又独自被黑暗包围,面对着另一个岔路口。有两根绳索:一条直下地面的窄口,另一条向上扭转,横渡深渊——深谷还是水潭,我无法辨清——然后在头顶六米处一个洞内消失。我选择了地面的绳索,在波纹状橙色流石的垂悬洞壁间下降,却来到又一个岔路口:三条通道,没有以色列人去向的指示。

我选了糟糕程度最低的那条:通风管大小的窄道,浸在十厘米深的水中。我先把背包推入,然后用头顶着它前进,用前臂和脚趾支撑身体,这样就不至于泡在水里;身体笔直,腹部紧绷,蚕行寸进。洞顶不断降低,我不得不开始肚皮贴地游动。突然,通道几乎急转直下,但口径如此狭窄,靠收放肌肉就能防止坠下坑道。

血液倒流头颅,浮现另一个探洞噩梦。曾有一个年轻的美国医学学生,在2009年探索犹他州那提帕提洞的一条新通道时,路线突然急转直下。他头先脚后地进入竖井,以为它最终可以变宽,但事与愿违,大头朝下地卡进了缩小的洞中。救援者找到他后,在援助过程中甚至还设法送上食物和饮水。他们差一点将他救出,但装备失灵了。最后无法将尸体拉出,只得用水泥封上通道。

我就幸运多了。当管道最终将我吐出,落入漫水走廊,我听到探洞服刮擦岩石的声音。找到以色列人了。他们发现了另一个小洞,继续通向黑星洞无人知底的更深处。他们在争论该由谁最先下去。“该我的。”其中一个说着希伯来语,把队友推到旁边,自己争先潜入。

随着这次探险逐渐接近尾声,大部分寄望颇高的通道都被证实死路一条。队伍退出黑星洞,準备开始返回塔什干的漫长旅程。但叶尼亚和另一名雄心勃勃的俄国人阿列克谢·希里金坚持要作最后的冲刺,爬上大瀑布,找出新通道。

我们在大本营等了三天,他们终于出来了,成了两个泥人,憋了一肚子消息:爬上瀑布,在狭促的漫长曲湾中辗转腾挪了数个小时,直到它收窄成不过23厘米宽的细槽。阿列克谢试图钻入缝隙,但他的头怎么也进不去。叶尼亚拒绝放弃,也挺身一试,把头挤进缝里,两太阳穴擦着冰冷的岩石。他扭转肩膀,收紧腹部,在扭曲的竖坑中向上蠕动。这样扳转身子寸步维艰地行进三十分钟后,终于冒出裂缝,进入大小堪比莫斯科地铁隧道的通路,回响着奔腾河流的咆哮。

这是不是他寻觅了二十来年的通途呢?终于能把黑星洞扶上负极珠峰的宝座?他太想继续前行,探个究竟了,可惜呀!任务的时限到了。

两人讲述自己经历时,新发现带来的震撼在整个队伍中激荡搏动。此时此刻,所有人——连我这个美国人斯基在内——心中都已了然:一切伟大的探洞历险都该如此结束:在神龙见首不见尾的秘道现身之际嘎然而止,成为下一次探险的约定,守候在地底幽深处。