植物学“营养网络”实验管理方法研究

李际

摘 要:植物学研究不仅历史悠久,而且对于当前生态学研究意义重大。作为最佳研究手段的野外实验,现有的方法存在不具有普遍性和伪重复的风险,且时间、人力和成本上无法负担,

需要采取“全球多(站)点野外实验”的新思路。因为具体解决了明确的科学目标和问题、拥有关键团体、可辨识的处理和采样、简单和不昂贵的设计、良好的数据管理计划、确保参与科学家的明确收益以及为额外的研究预留空间等7个要素,营养网络及其提出的分布式协作实验(协议)获得成功,但也存在站点类型和实验设计的限制、周期的伪重复和范围的局限的不足。關键词:植物学;营养网络;分布式协作实验;全球多(站)点野外实验中图分类号:N 09 文献标识码:A 文章编号:1672-7312(2017)06-0678-07

A Study on Methodology of Experimental Management

of Botanical ‘Nutrient Network

LI Ji

(School of Marxism,Yunnan Normal University,Kunming 650500,China)

Abstract:The botanical research has the long history and is of great significance to current study of ecology and global issues.As the best research way,current method of field experiment takes the risk of non-universality and pseudoreplication,and furthermore,it cannot burden the consumptions of time,human resource and cost.Thus,the new approach of global multi-sites field experiments(GMFEs)becomes a necessity.Nutrient Network(NutNet)and distributed collaboration experiments(DCEs)(protocol),proposed by NutNet,have achieved success because of its 7 keys of developing clear scientific goals and questions,owning key group,identical treatments and sampling,simple and inexpensive design,good plan for data management,ensuring clear benefits for participating scientists and reserving room for additional studies.Meanwhile,the new approach has the shortages of limitation of type of sites and design of experiment,pseudoreplication of period and confinement of range.

Key words:botany;Nutrient Network(NutNet);distributed collaboration experiments(DCEs);global multi-sites field experiments(GMFEs)

0 引 言早在古希腊时期,亚里士多德的学生和吕克昂学院的传人“伊勒苏斯的特奥弗拉斯特”(Theophrastus)(公元前372-288年)就开创了自然志(naturalhistory)传统,他被认为是植物学的创始人[1]。近代植物学对于生物学演化论和生态学的发轫也做出了奠基性的作用。如今方兴未艾的生态学通常也被认为是滥觞于近代植物学家对植物地理学和达尔文演化论的综合。近代植物学创始人和物种双命名法提出者、瑞典植物学家卡尔·冯·林耐(Carl Von Linné)(1749)在《自然的经济系统》提出所有生物与环境的交互作用都是被水循环以机械般的精准度控制着。这种把物候学、植物学和地理学观点结合起来综合描述外界环境条件对动物和植物的影响的思路使得他提出了“自然共同体”和自然秩序学说,林奈学派的科学家甚至还提出了“生物链”这一著名术语。德国植物学家洪堡(Humboldt)在1807年出版的《植物地理论文集》中结合气候与地理因子描述了物种的分布规律[2]。法国生物学家乔治·德·布冯(Georges de Buffon)强调了生物变异是基于环境的影响并指出植物分布遵循一定的规律而成为群落(community)[3],他和让-巴蒂斯特·拉马克(Jean-Baptiste Larmark)(1744-1829)推断物种并非静止的范畴而是进化的。由此开启了演化论的争鸣和达尔文的启蒙。甚至,现在的“生态学”(ecology)一词也是在1893年的国际植物学大会之后才出现的(此前使用该词提出者、德国的海克尔(Haekel)采用了古希腊语拼写oecologie)[4]。植物学还引发了生态学史上迄今仅有的世纪大战与原理创新。美国植物学家克莱蒙茨(Frederick Clements)于20世纪早期提出生态系统的演替(succession)机制和顶级(climax)理论[5]。他的工作引起了格里森(Gleason)的个体论挑战并激发唐斯利(Tansley)提出生态系统的概念。植物学还引领着当今生态学前沿和全球话题的研究。按照美国国家科学基金委托汤普森(Thompson)等16位生态学家组成专门的委员会对21世纪生态学发展趋势的预测,生态学共有4个重大前沿:①群落的综合动力学;②决定生态过程的进化与历史因素;③复杂系统的故有特性;④生态拓扑关系[6]。植物是除了微生物以外的整个食物网(food web)和营养级的初级消费者,毫无疑问,植物学研究是这些前沿研究的基础之一。由于人类活动的剧烈增加和可持续发展的需要,植物学研究开始涉足研究生态过程和模式的“一般性的理解和发展基于实验和功能关系、整合了有机体到全球空间尺度且扩展了时间尺度的理论。例如,对扩展到全球的人为扰动的生态群落的响应预测”,这正是所谓的全球话题的具体内容[7]。

1 “营养网络”的出现与分布式协作实验

鉴于生态过程和模式的复杂性与不确定性,植物学研究不太适合普遍采用的文献分析和模型方法,实验方法是最佳的选择[8]。又因为全球各地环境是多样的而无法确保实验的可控和复制,经典的物理学实验室实验方法是不可能完成的,只有野外实验才能最大程度的还原真实的生态过程,有助于理解相应的模式并对可能的响应作出预测。由于生境边界易于鉴别和控制,最近几十年流行的微宇宙(microcosm)的野外实验方法更多地适合微生物研究,而不是植物学研究[9]。当前唯一逻辑上可行的思路是在全球生态圈不同的生态区域带开展同时同步的野外实验才可能找到对于植物的生态过程的普遍性理解(基础研究)与响应模式的普遍性预测(应用研究)。因为覆盖了所有的生态区域带,实验结果在全球生态圈内如果得到一致的定性或定量结果,才能证明结果具有普遍性,最后形成一般性理论。只有同时开展,才能保证实验过程是在同质的时间演化序列中,才能进行比较与综合等分析工作,不然可能存在伪重复的风险。上述提及的时间演化序列与相应的物候(比如,生长季)密切关联,并不仅仅是一个外部度量尺度,更是反映了植物发育规律等内秉的特性,所以尤其重要。必须采取同样的处理规范(同步),才能使得结果具有可重复的逻辑可能,而一旦复制成功(包括同一地点/同一生态区域带和不同地点/不同生态区域带两类情况),则待验的假说或发现的模式才具有更大的可证伪性,其为真的可能性增加了。但威廉姆斯(Williams)等(2010)报告了对解释外来植物物种在新生境中高密度生长机制的2种假说的野外实验验证的结果,他们承认因为区组(block)过少(3个),研究结论不适合作为假说的验证结果。他们的研究反映了现有野外实验操作规范不能胜任研究目标的现状。贾谢科(Jaeschke)等(2014)概括现有野外实验验证失败的原因在于“不能包括所有的多样性和空间”[10]。对“分布、丰富度、生境参数和有机体在广泛地理区域和长期阶段内运动的理解”[11],需要“在大空间和/或时间范围内收集的相当大量的数据”[12]。这对于传统的由一位教授牵头、本单位数位科研人员和研究生组成一个课题组在本地进行野外实验的处理而言是不可能完成的。而一个课题组在全球多地开展野外实验,无论从时间保障、人力支持和成本控制上都是几乎不可能完成的任务。比较可行的方法是由多个课题组同时在全球各地以同样的协议(protocol,即处理规范)开展同步实验,这种方法可以称之为(植物学或生态学的)“全球多(站)点野外实验”((botanical or ecological)global multi-sites field experiments,GMFEs)。

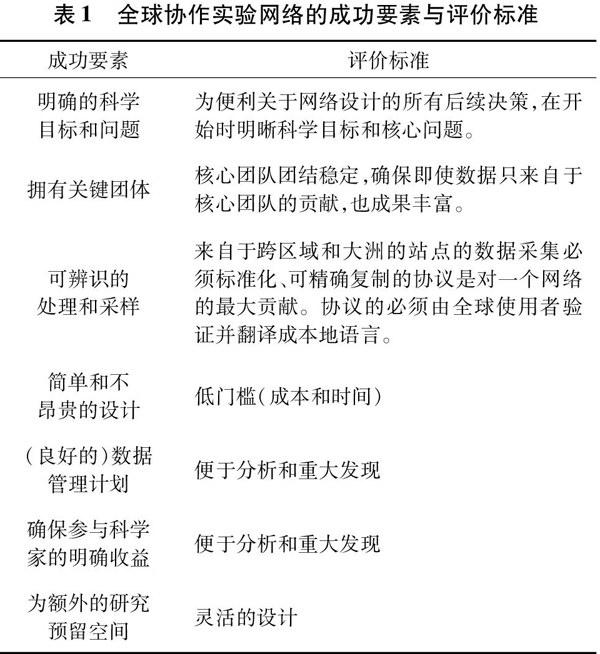

21世纪生态学研究的4个前沿都涉及养分(光照、水、氧气)和微量元素在食物网(food web)内的物质与能量循环,可称之为营养网络。为了对植物的营养网络进行具体的科学研究,国际上出现了命名为“营养网络”(nutrient network,NutNet)(以下简称“网络”)的研究草本植物营养网络的全球多(站)点野外实验网络和称之为“分布式协作实验”(distributed collaboration experiments,DCEs)的实验协议(protocol)。前者是展开实验的组织机构,后者是进行实验标准化的具体实验处理规范。通过这个网络实验组织和相应的处理规范,可获得比传统的单一站点的野外实验更丰富的生物和地理多样性数据,使得实验数据更具有广泛性并进而使得实验结果具有更大的可证伪性(具体而言,主要可克服伪重复的难题)。由此,才有可能获得对于生态过程和模式的一般性认识,即一般性理论。网络的成立初衷是“生态学家使用多样的工具去揭示在生态多样性本地尺度变化以及区域和全球尺度产出功能之间一般性功能关系。单一站点的观察和实验研究、预测模型和文献分析被广泛使用,(而野外)观察网络收集标准化数据。……但是,每个工具都被存在缺点而制约了揭示延伸到很多空间尺度的一般性功能关系的能力。……另一方面,虽然观察网络是关键环境数据的来源,甚至当观察网络在站点间部署了可辨认的采样协议,功能关系很难在缺乏实验的情况下被发现。(但全球)协作实验网络在生态学中很少见。……(而)实验室验证是非线性响应预测所必需的”。该网络的主要研究目标是“用一贯的方式从广泛的站点中收集数据以直接比較全世界不同系统的环境-生产力-多样性关系”,主要研究特点是“仅仅通过每个研究者名义上的时间和资源投资实施跨站点的实验,但这实验在广泛的草本植物支配的生态系统中可定量群落和生态系统响应”。网络发起者一致认为实现上述目标所需要全球协作实验网络必须满足7个要素,即“明确的科学目标和问题、(拥有)关键团体、可辨识的处理和采样、简单和不昂贵的设计、(良好的)数据管理计划、确保参与科学家的明确收益以及为额外的研究预留空间”并提出了具体的标准。网络得到了美国国家自然科学基金的“研究协作网络”(research coordination network,RCM)和“长期生态学研究”(long term ecological research)项目和明尼苏达州立大学环境研究所(Institute of the Environment)的资助[13](如图1所示)。

为实现“对全球尺度的生态趋势和响应的理解和预测”的全球协作实验网络思路,网络提出了称之为分布式协作实验(Distributed collaborative experiments,DCEs)的野外实验操作规范,招募全球的野外实验站点和科学家志愿参与并采用他们提供的标准协议,研究草本植物的营养网络,以促进“对全球尺度的生态趋势和响应的理解和预测”。利用网络,已完成了多项课题研究和27篇SCI论文的发表。常年实践的总体结论是分布式协作实验“并不需要高昂的人均成本或耗时悠久,且不局限于资深科学家或建设良好的国家”,因而非常适合植物学研究展开大范围的长期基础研究。

2 “营养网络”的运作模式和分布式协作实验的处理规范

作为一个已经运行了约10年的研究网络,“营养网络”有着成熟的管理机制和运作规模。网络的运行平台基于互联网(http://www.nutnet.umn.edu或http://www.nutnet.org/),并由明尼苏达州立大学环境研究所和超级计算机研究所分别提供日常与数据管理服务。每年在明尼苏达州立大学举办年度工作会议,来自全球的网络成员一起“讨论使用数据、计划和实施分析、写作手稿以及发展未来项目等最重要的事情”。通过开放网络的全球实验站点的现场教学申请,招募感兴趣的学习者扩大人力资源。目前在除南极洲外的所有6个大洲超过17个国家的81个志愿参与的野外实验站点。针对7个成功要素(如表1所示),网络分别给予了针对性的对策,并提供了分布式协作实验的处理规范。

2.1 明确的科学目标和问题网络“致力于研究人类的化石燃料燃烧、农业施肥(氮磷钾)和加入食物网后对全球生态系统的营养影响的草本植物研究”,研究的主要科学问题是“如何归纳对生产力-多样性关系的理解?在草本植物支配的群落中,什么导致了多种营养共同制约了植物生产力和多样性?在什么条件下,啃食者或施肥控制了植物生物量、多样性和构成?”

2.2 拥有关键团体作为创始人,7位美国年轻的植物学家成为网络关键团体的最初成员。他们是犹他州立大学野地资源系和生态中心阿德勒(Adler)博士、明尼苏达州立大学生态、演化和行为中心鲍瑞(Borer)博士与西博如姆(Seabloom)博士、马里兰州立大学昆虫学系格伦纳(Gruner)博士、爱俄华州立大学生态、演化和有机体生物学中心哈珀(Harpole)博士、威斯康辛-麦迪逊大学动物学系奥洛克(Orrock)博士和耶鲁大学生态和演化生物学系史密斯(Smith)博士。参照惯例,还建有指导委员会(Advisory Team),由7位兼职的创始课题组长(principle investigator,PI)、1位兼职网络代表费恩(Firn)博士和1位担任数据管理与网络协调的专职博士后林德(Lind)组成。“因为很多生态响应涌现很慢,处理和采样计划持续至少十年”,所有关键团体的成员都承诺从所在站点开始实验,“即使无人加入,我们也会坚持”。

2.3 可辨识的处理和采样网络通过严格的标准协议达成这个目标。站点环境需相对均一(不能包含大的环境梯度);群落主要由草本植物组成,并且在某特定的生态系统(例如,矮草草原,高草草原)中要有代表性。站点面积要足够大,最好超过1 000 m2.不需要排除火等自然干扰,但要记录干扰的具体情况。此外,最好未被牛等啃食过。核心实验区满足完全随机区组(block)设计,分为3个区组,每个区组10个样方,每个处理3个重复。每个样方(plot)为5 m*5 m,样方间要有宽度不小于1 m的通道。每个样方分成4个2.5 m*2.5 m的子样方,每个子样方再分割成4个1 m*1 m的子子样方,每个子子样方有宽度0.25 m的缓冲带环绕,其中1个用于测量物种组成和光有效性,其余3个用于破坏性采样测量(例如,收割地上生物量和土壤采集)。所有样方的角落都要永久标志。每个样方和区组的重复数并不严格限制,只要有1个区组包含了所有的10个样方和3个区组一起包括了8类营养物处理。实验开始前要用道本迈尔法(Daubenmire)(1959)对各物种的盖度百分比估测。季节内的采样频率要根据特定进行调整以涵盖每个物种的最大盖度。例如,在高草草原,物种组成的观测时间为春季(五月下旬)和秋季(八月下旬),目的是涵盖早季C3杂草和禾草类、晚季C4杂草和禾草类各自的最大相对盖度。有效性测量需要在无云的晴天开展,且越接近正午越好(至少测量2次)。地上生物量(biomass)测量需在标记的样方采集,以免重复采样。生物量分为6类,并在60°烘烤48 h至恒重后再称重(精确到0.01 g)。土壤采样采用2.5 cm*10 cm的土芯,每个2.5 m*2.5 m的子样方采集2~3个土芯,事先要清除地表凋落物和植被。将每个5 m*5 m的样方样本均匀混合(共30个),采用纸袋双层包装(为了自然风干),纸袋标签需注明采集日期、采集者姓名、采集地点和区/样方/处理标识。无论是观察还是采样都要在1~2 d内完成。所有的测量要在实验开始前1年和随后年份(营养元素分析要在随后的第三年)从所有样方中收集,并采用完全相同的收集方法。后期加入的實验点应在处理前收集本底数据[14]。网络一般要求参与实验的各站点1 000 m2内是由草本植物处于支配地位的生态系统,但也要存在由其他植物种构成的补缀以体现站点的多样性[15]。在实验前已采集1年的数据(作为year 0)并紧随至少3~8年的处理数据[16],且每个站点的数据采样必须在一个单独的区组内的同样样方内,还必须同时对层次等级(hierarchy)嵌套(nested)的4个尺度(区域、站点、区组、样方)采样[17]。因为主要的采样数据是生物量并寻找多样性和生产力之间的关系,实验有时甚至会对站点的真菌、古细菌和细菌群落结构提出要求[18]。为了比较同样处理的短期和长期响应,实验也会采用以时间长度(往往是数年)为划分标准的对照组,最久的对照组建于2003年且持续了12年[19]。同时,采样的种群和样方数量至少数百,最多的实验分别涉及了706个种群和1 126个样方[20-21],而实验的采样数据包括站点经纬度、海拔、年降雨量、年平均温度、土壤质地和氮磷钾等土壤营养成分含量[22]。为确保不受污染和变质,样本在实验室处理前保存在冰块或冰箱中,且不超过6天[23]。针对具体的科学问题,还会有更加具体的处理要求的协议细则。比如,对动物入侵影响的实验还将样方按照动物啃食和人类开垦的情况进行了“从未啃食”、“ 30年或更久前已啃食”、“ 10~29年前已啃食”、“1~9年前已啃食”、“才被啃食”以及“从未开垦”、“已开垦30年或更久”、“开垦少于30年”的区分,并比较了不同生态系统类型(草地、热带稀树草原和牧场等)的差异[24]。

2.4 简单和不昂贵的设计所有参与者都要求无偿参与并各自负担相应的实验费用。但通过简单的实验设计,每个站点每年的实验费用仅有约100美元(不包括用于隔离食草动物围栏的一次性费用)。

2.5 良好的数据管理计划

首先,网络聘用了一位博士后进行全职的数据管理,所有数据上传后都经过人工检查后才导入在线数据库供分析研究。其次,因为站点地理位置的重要性和网络的层次等级的实验设计,在线数据库采用了关系型数据库模型,使其能够针对不同性质的数据建立自动的联系以便利的进行数据的交叉比较。再次,为避免上传数据的不规范导致特异数据,采用标准化的电子数据表并进行质量控制。最后,针对广泛区域的野外观察和实验中由于参与者素质参差不齐和不同地区/版本的物种分类不统一的普遍现象,网络采用了权威的“植物清单”(www.theplantlist.org)检查表(check list),通过这个系统,参与者可以链接到很多其他权威在线数据库获得具体植物种的详细分类学信息与形态学图片,以确保分类的正确和统一(如图2所示)。

2.6 确保参与科学家的明确收益网络秉持公开、共享的科学研究原则与互助的互联网精神,对使用在线数据库数据的已发表论文的题目和摘要都发布在官网,并要求所有数据对网络成员开放(成员凭密码进入在线数据库)并对作出贡献的所有成员给予应有的署名权和第一发现人的学术荣誉。凡是与论文第一作者或通讯作者保持联系且提供数据的成员将自动获得3篇SCI论文的共同作者资格,任何提供数据的站点和参与数据分析、写作与编辑的人应该成为共同作者。网络对于要求使用在线数据库数据的每篇论文第一作者或通讯作者须提交一个作者贡献表以标明每个参与者的具体贡献,且论文提交前需所有作者审阅同意论文内容和个人贡献申明。虽然这个贡献表并不公开发表,但会提交给期刊编辑部或会议文集编委会。同时,网络也设计了一系列的反向的管理制度以确保数据的合理使用。为了防止重复研究,网络规定成员可自由获取3年内的公开数据,但3年以上的数据必须经由指导委员会批准后获得且不能与其他论文或研究计划冲突。网络的出版委员会对提交的拟投稿论文进行审核以避免重复研究并提供标准的致谢和资助信息文字。为了防止数据被浪费,网络鼓励所有成員参与各项研究并合理竞争。任何成员可在线提交实验方案(proposal),经审核发布后进行实验站点和课题组成员招募。但若底稿写作超过6个月无进展,任何成员可联系论文第一作者或通讯作者并取而代之。

2.7 为额外的研究预留空间标准协议要求每个站点的核心实验区随机分割为3个区组,每个区组随机分割为10个样方,每个样方随机分割为4个子样方,每个子样方随机分割为4个子样方(分别是1个核心采样区、1个站点自身相关研究采样区以及2个预留给未来研究的采样区)。整个核心实验区共有480个子样方,其中120个预留给站点自身的研究,240个预留给未来研究。

3 讨 论“营养网络”的成功除了实验方法的新颖与严密之外,主要借助了互联网通讯和计算机存储技术的进步。网络至少有3点重要的不足,而这些不足恰好导致了在它选定的研究范围内可快速实现研究目标。1)站点类型和实验设计的限制。营养网络覆盖的全球站点已经超过80个,但对于它所研究的普遍性科学问题而言还是不足的。大部分的实验仅在有限的生态区域带类型或者围绕着所要验证的科学假说展开,其结果仅适用于上述生态区域带和存在特定前提的科学假说,因而不具有普遍性或一般性的价值。逻辑上,只有在所有生态区域带类型对不附有特定前提的科学假说(特设性假说)进行实验,得出了结果才可能具有普遍性和一般性。可以考虑引入公众科学的研究模式改善这个缺点,但必须克服现有公众科学的不足并重点关注2种研究模式的整合。2)周期的伪重复。虽然网络开展了长期实验,也进行了短期实验和长期实验的对比,并在实验中按年份或生长季分别进行采样与分析,但生态过程的响应模式可能在短期和长期是不同的,其影响因子也可能不尽相同。因此,无论实验周期的长短,如果每个实验仅仅是按照年份或者生长季进行采样,其实还是对短期实验的重复,而没有进行长期实验本身进行重复,可能会误导或没有发现长期的响应模式。解决这个问题仅需网络的科学家利用关系型数据库在分析数据时增加以多个年份或生长季为时间轴数据点的比较即可。3)范围的局限。网络的研究范围局限在草本植物的营养网络在不同环境中的生产力与多样性的关系研究。这的确是植物学的重要问题,也对全球问题产生着深刻的影响。但如果作为植物学研究的通用实验方法,哪怕仅仅是对全球植物的整个营养网络进行研究,包括标准协议在内的很多技术要求必须进行修改。比如,对水生植物的研究需要杜绝水体流动导致的边界模糊,对树冠层的研究需要更加复杂的采样标准等。这需要网络召开包括各个研究分支和科学问题的植物学家共同探讨才可能完成。致谢文中研究阶段与美国明尼苏达州立大学生态、演化和行为中心鲍瑞(Borer)博士和博士后林德(Lind)博士进行了多次邮件通讯,予以感谢。

参考文献:

[1] David R Keller,Frank B Golley.The philosophy of ecology from science to synthesis[M].Athens:University of Georgia Press,2000.

[2] 崔 玲.达尔文的生态学思想述评[D].大连:大连理工大学,2005.

[3] 李 博.生态学[M].北京:高等教育出版社,2000.

[4] 王 霞.生态哲学何以可能——沃斯特生态哲学理论批判[D].杭州:苏州大学,2009.

[5] David J Marcogliese.Parasites of the superorganism:Are they indicators of ecosystem health?[J].International Journal for Parasitology,2005,35:705-716.

[6] 张 谧,谢宗强.21世纪的生态学研究前沿[J].植物学通报,2002,19(1):121-124.

[7] Borer E,Harpole S,Adler P,et al.Finding generality in ecology:A model for globally distributed experiments[J].Methods in Ecology and Evolution.2014(5):65-73.

[8] 李 际.生态学假说实验验证的原假说困境[J].应用生态学报,2016,27(6):2 031-2 038.

[9] Psenner R,Alfreider A,Schwarz A.Aquatic microbial ecology:Water desert,microcosm,ecosystem.Whats next?[J].Internat.Rev.Hydrobiol,2008,93:606-623.

[10]李 际.生态学假说判决性实验的验证方法[J].科技导报,2016,34(13):93-98.

[11]Hochachka W,Fink D,Hutchinson R.Data-intensive science applied to broad-scale citizen science[J].Trends in Ecology and Evolution,2012,27(2):130-137.

[12]Devictor V,Whittaker R,Beltrame C.Beyond scarcity:Citizen science programmes as useful tools for conservation biogeography[J].Diversity and Distributions,2010(16):354-362.

[13]Unknown.Nutrient network:A global research cooperative[DB/OL].http://www.nutnet.umn.edu/acknowledgments,2016-10-16.

[14]杨智永,储诚进.营养物网络NutNet實验设计[DB/OL].NutNet.http://www.nutnet.umn.edu,2008-07-18.

[15]Stevens C,Lind E,Hautier Y,et al.Anthropogenic nitrogen deposition predicts local grassland primary production worldwide[J].Ecology,2015,96:1 459-1 465.

[16]Harpole S,Sullivan L,Lind E,et al.Addition of multiple limiting resources reduces grassland diversity[J].Nature,2016,537:93-101.

[17]MacDougall A,Bennett J,Firn J,et al.Anthropogenic-based regional-scale factors most consistently explain plot-level exotic diversity in grasslands[J].Global Ecology and Biogeography,2014,23:802-810.

[18]Leff J,Jonesc S,Proberd S,et al.Consistent responses of soil microbial communities to elevated nutrient inputs in grasslands across the globe[J].PNAS,2015,112:10 967-10 972.

[19]Pierre K,Smith MFunctional trait expression of grassland species shift with short-and long-term nutrient additions[J].Plant Ecology,2015,216:307-318.

[20]Lind E,Borer E,Seabloom E,et al.Life-history constraints in grassland plant species:A growth-defence trade-off is the norm[J].Ecology Letters,2013,16:513-521.

[21]Grace J,Anderson M,Seabloom E,et al.Integrative modelling reveals mechanisms linking productivity and plant species richness[J].Nature,2016,529:390-399.

[22]Fay P,Prober S,Harpole S,et al.Grassland productivity limited by multiple nutrients[J].Nature Plants,2015(1):1-5.

[23]Riggs C,Hobbie S,Bach E.Nitrogen addition changes grassland soil organic matter decomposition[J].Biogeochemistry,2015,125:203-219.

[24]Seabloom E,Borer E,Buckley Y,et al.Predicting invasion in grassland ecosystems:Is exotic dominance the real embarrassment of richness?[J].Global Change Biology,2013,19:1-11.