基于MALL的移动微学习模式探究

祁 颖

(黑龙江科技大学 外语教研室,哈尔滨 150000)

·语言与文化·

基于MALL的移动微学习模式探究

祁 颖

(黑龙江科技大学 外语教研室,哈尔滨 150000)

移动辅助语言学习MALL(Mobile-assisted Language Learning)是以“互联网+”时代的教学改革为契机构建的将移动通信技术与课堂教学深度融合的新型学习模式。第一,它充分利用了Ad Hoc网络的优势和特点,实现了课堂教学全网络化、全移动化,打破了传统教学的局限性,弥补了课堂教学的不足;第二,手持移动设备及APP在教学中的应用符合现阶段学生对新型学习方式的需求,这种方式不仅激发了学生的学习兴趣而且提高了教学效率及教学质量;第三,教材与教学软件的高度统一极大地增加了课堂教学的弹性,使其可以延伸到教与学的全过程;第四,移动微学习还为教师和学生之间搭建了一个双向、互动的无线沟通桥梁,促进了师生之间、生生之间的教学互动与心灵的沟通。总之,与传统教学模式相比,新的模式从学习的自主性、课堂的趣味性、载体的便捷性,时间的灵活性、资源的共享性以及评价的科学性等方面都具有很大的优势。

MALL(Mobile-assisted Language Learning);大学英语;Ad Hoc;移动微学习

一、研究现状

“互联网+”时代的发展及智能设备的普及逐渐改变了人们获取知识的方式及学习方式,也催生了大量新型学习方式的不断演变与更新。在这种背景下,移动辅助语言学习MALL(Mobile-assisted Language Learning)、移动学习、微学习等新型学习方式应运而生。

移动辅助语言学习MALL(Mobile-assisted Language Learning)概念的提出可以追溯到1994年[1]。目前,专家学者们对于这一概念的认识尚未统一,维基百科给出的定义是:“借助手持移动设备辅助或提高语言学习。”1994—2014年,根据Burston(2015)的一项调查研究统计发现,在重要的国际出版物中以MALL作为标题的研究文献达600多篇(本)[2]。国际著名的CALL类学术刊物LLT和ReCALL都曾经发表过MALL的研究特辑。然而,国内对于移动辅助语言学习的研究还并不多见,在CNKI上以“MALL”或“移动辅助语言学习”为关键词检索,得到的相关文献凤毛麟角。因此,国内现阶段对于MALL的应用研究还处于探索阶段,还未真正触及语言学习的重点与核心。

“微学习”(Micro-learning)又称微型学习。2004年奥地利茵斯布鲁克大学(University of Innsbruck)学习研究专家林德纳(Lindner)首先提出了这一概念,指出微学习是一种存在于新媒介生活系统中,基于微型内容和微型媒体的新型学习模式[3]。笔者认为,“互联网+”时代的微学习具有多重含义,既指碎片化学习,又指利用微博、微信、微课、微盘等方式进行学习,也指花费微时间、利用微媒介、在微环境中对微内容进行的学习活动。

就英语学习而言,对以上学习方式的研究多局限于对微课、微博、微信、微盘等在教学中的应用研究,或对于英语类软件在教学中的实践研究,抑或是对提高某一项英语技能而开展的教学研究。这些研究虽较细致深入,但由于其基于多个平台,每个平台都有其利与弊,而且这些平台最初并非为教学而设计,将其应用于教学具有很大的局限性。因此,笔者根据高校教学区网络建设的现状,拟借助Ad Hoc网络及手持移动终端设备,通过对五套大学英语国家级规划教材的分析与研究,以期构建在教室中无网络或网络不稳定的状态下仍可实现网络移动学习,教材与教学软件相统一的大学英语移动微学习模式。

二、理论基础

1.教学过程最优化理论

巴班斯基于20世纪70年代提出了教学过程最优化理论。他指出:“教学过程最优化是在全面考虑教学规律、原则、现代教学形式和方法、该教学系统的特征及内外部条件的基础上,为了使过程从既定标准看来发挥最有效的(即最优的)作用而组织的控制。”[4]他将整个教学过程视作一个系统,分析了系统的六个基本组成部分,提出了教学过程的六个基本环节,并运用了联系性、整体性、综合性等观点分析了系统各部分之间的内在联系及规律性,使其成为有机的整体,发挥各自最优效能。本文所构建的大学英语微学习模式,以教学过程最优化理论为指导,分析了教学条件、教学内容、教学方法和教学组织形式之间的相互作用及关系,并通过科学的选择与安排,实现其最优组合。

2.建构主义理论

建构主义(Constructivism)源自认知主义理论,最早是由瑞士心理学家皮亚杰(J.Piaget)提出来的。建构主义认为,多媒体网络技术是协助学习者进行意义建构的最理想的“认知工具”[5]。它揭示了人类学习过程的认知规律,强调知识是不断认知和构建的过程,是在行为活动或经验中建构的,是逐渐显现的、情境化的和分布式的[6]。移动微学习模式的构建以建构主义理论为基础,突出了情境、协作、沟通在教学中的重要作用,强调认知主体之间的平等、互动及协作关系。学生通过教师为其创设的情境,在教师的指导下,或通过同他人协作学习的方式,利用手持移动设备对所学知识进行加工整理,从而实现意义建构。

3.多模态理论

在多模态语言教学研究中,教学话语不再是单一的语言表达,而要借助多种信息交流传递方式和意义表达方式来进行多维互动教学,从而体现了“应用为主、多维互动、多模态协同”的教学原则。MALL在承载多模态方面具有优势,因为移动技术的特点和多模态认知机制存在契合性[7]。移动微学习模式的构建主要基于资源的构建,正是由于网络资源的丰富性,教学才得以通过图片、音频、视频等形式,充分调动学生多种感官的共同参与,使学生获得轻松愉悦的学习体验,从而提高学习效果。

三、环境构建

1.数据分析

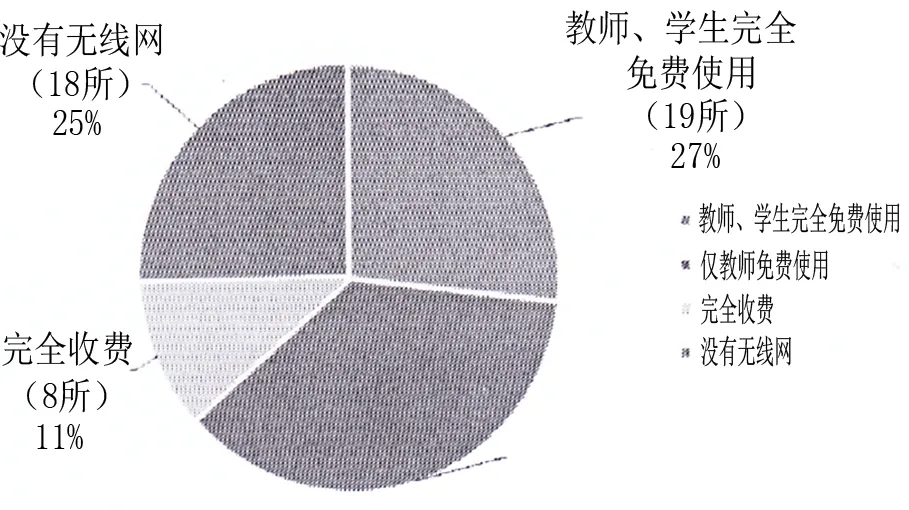

学习过程可划分为学习前(pre-learning)、学习中(while learning)和学习后(post-learning)三个阶段,这就是PWP教学过程[8]。对于学习前和学习后两个阶段,学习不局限于某一特定场所,只要有无线网络的地方就可以实现自主学习。而学习中阶段需要在课堂进行,因此高校的教学区是否覆盖了无线网络是实现移动微学习的重要条件。为了了解高校教学区的网络覆盖情况,课题组向全国80所院校发放了调查问卷,回收有效问卷71份。该问卷包括“985”“211”院校12所,地方院校39所,高职高专13所,其他类院校7所。问卷对于以上院校教学区的网络建设情况,使用收费情况以及网络的稳定性进行了调查。具体的调查结果如下:

图1 教学区无线WIFI使用收费情况

图2 教学区无线网WIFI稳定情况

2.环境构建

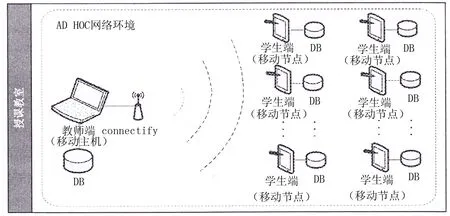

以笔者所在院校为例,由于学校教室中无法上网,课题组利用Ad Hoc网络在教室中搭建了测试网络环境,以实现在无网络或者网络不稳定的环境下完成移动教学活动。将Ad Hoc网络应用于搭建课堂教学的网络环境,具有实用性强、易操作且成本低等优势。教师只要在笔记本电脑上安装connectify软件,学生通过移动设备连接connectify发出的无线信号就可以完成教室这个局域网的构建。教师端作为移动主机,是Ad Hoc网络中的特殊节点,而其他学生端都是网络中的移动节点。具体架构如图3所示:

图3 基于Ad Hoc网络的教室环境架构图

(1)教师端(移动主机):是教学软件管理端的入口。其功能是存储分布式数据库的数据,负责数据处理、缓存管理以及全局的事务管理,维护和管理网络内各节点数据的一致性。教师端(移动主机)一般采用支持mywifi的移动设备,通过使用connectify或利用手机中websharing功能,有效实现了教师端(移动主机)与学生端(移动节点)之间的相互通信,在教室这个局域空间内可以最大限度发挥Ad Hoc网络的优势。在Ad Hoc局域网内,学生访问的是教师端(移动主机)的资源。如果教师端(移动主机)安装无线网卡,则师生都可以实现对外网的访问。

(2)学生端(移动节点):学生端是网络中的普通节点。其主要作用是临时存储部分数据,负责数据处理。当学生端网络断开时,在本地存储数据;当网络重新连接时,本地数据自动同步到主机端。课后学生脱离该网络环境后,产生的过程性数据都会存到移动节点的本地数据库(DB)中,待网络环境重新建立后,再通过同步的方式更新到移动主机上。

四、模式探究

1.设计原则

里奇认为,模式设计的成败一般取决于学生、内容、环境、传递四个变量。它们之间不仅相互联系,相互影响,而且每个总变量又可细分为不同层级的许多次变量,这些次级变量构成教学设计的决策基础[9]。这也是移动微学习模式设计的主要依据。

(1)学生:是移动微学习模式构建的目标群体,也是一切教学模式设计的基础和核心。所有的教学设计都离不开学情分析。教师只有充分了解学生的特点、学习需求、学习习惯、兴趣爱好等,才能充分调动和发挥学习者的主动性和热情,使教学设计达到最佳实施效果。

(2)内容:由于纸质教材的内容有限,形式单一,不具备移动性又缺乏实效性,因此,电子教材以及更具开放性的电子资源越来越多地被应用于教学过程中。因此,大学英语移动微学习模式的教学内容不仅仅局限于教材,还包括教材内容的扩展以及与英语学习相关的海量共享资源。

(3)环境:环境对于学习起着至关重要的作用。建构主义指导下的教学设计不应是针对教学环境的设计而应是针对学习环境的设计,因为教学意味着更多的控制与支配,而学习则意味着更多的主动与自由[10]。新时期大学英语的教学环境可分为硬件环境和软件环境——硬件环境包括网络环境、开发环境、应用环境、培训环境等;软件环境包括各种教育教学平台、教育教学资源及应用软件、教育技术应用模式等[11]。大学英语移动微学习环境的构建不仅仅指教师在教学中为学生创设的语言环境,还包括为实现移动微学习而构建的自主学习环境。

(4)传递:传递是指知识的获取方式。相对于其他三个变量而言,传递是非常重要的可控变量。移动微学习模式的构建主要是借助于手持移动设备,通过对大学英语移动微学习软件的设计进而应用于课堂实现知识传递的。

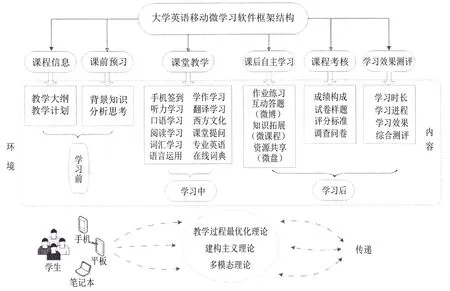

2.框架结构设计

在移动微学习软件功能的实现上,主要使用H5+.NET Framework作为程序开发语言,使用SQLserver2008作为主数据库,采用Sqlite数据库作为移动端存储的临时数据库。大学英语移动微学习软件的功能框架结构设计如图4所示:

图4 大学英语移动微学习模式框架结构图

(一)课程信息

课程信息:包括教学大纲和教学计划两部分。(1)教学大纲:旨在让学生明确本门课程的教学目标、教学任务、教学重点及难点等,有助于学生对本门课程有一个全面的了解,并据此对课程的学习进行设计与规划。(2)教学计划:教师根据课程及学生的总体情况制订学期计划,以保证教学实施的效果及教学工作的顺利进行。

(二)课前预习

课前预习:包括背景知识和分析思考两部分。(1)背景知识:教师将每个单元要预先了解的背景知识提供给学生,以便学生提前阅读,为新知识的学习奠定良好的基础;(2)分析思考:教师可将课前学生需要思考的问题上传至此模块,学生可根据问题查阅相关资料,培养学生勤于思考的能力,提高学习的主动性和自觉性。

(三)课堂教学

课堂教学模块是整个软件最重要的模块,共包括手机签到、听力学习、口语学习、阅读学习、词汇学习等12个模块。其中,手机签到功能在很大程度上节省了教师上课考勤的时间,学生的手机只要在有效范围内(10米)点击签到按钮即可完成本节课的签到。为避免学生早退,教师可以通过手机端随时查看学生的在线情况。

词汇学习模块:包括词汇列表和词汇测试两部分。(1)词汇列表:将本门课程每个单元的词汇以列表的形式呈现,学生可利用碎片化的时间学习单词,扩展自己的词汇量。(2)词汇测试:测试分别从以下三个层面考核学生的词汇学习情况:a.词义测试:学生通过手机显示单词的完整拼写形式,在规定时间内(5秒)选择正确的词义。假设本单元的词汇共计70个,手机可以随机抽取其中的50个单词进行测试。b.听力测试:学生通过听某个单词的正确发音,在规定时间内(5秒)选择正确的单词拼写形式。c.拼写测试:拼写测试可通过两种方式完成。根据词义拼写或根据听力拼写。根据词义:手机显示词汇的汉语意思,学生在规定时间内(10秒)输入单词的正确拼写形式。d.听力拼写:学生通过听单词的标准发音,在规定时间内(10秒)输入单词的正确拼写形式。以上词汇测试完成后,手机会自动列出错误单词,并给出此次测试的分数。为确保词汇测试的信度和效度,建议教师选择在同一时间、规定地点对学生进行统一测试。此测试可以从多方面考核学生的词汇学习情况,既方便教师掌握学生词汇学习的整体情况,也为学生全面掌握自身的词汇学习情况提供了依据。

课堂提问模块主要包括教师提问和学生提问两个功能。(1)教师提问:可以实现课堂随机提问。教师只要点击课堂提问的按钮,系统会自动生成一个学号及姓名,该学生的手机会发出系统提示音,提示该同学回答问题;(2)学生提问:教师在授课过程中如果学生突然有问题,但又不能打断教师授课,可以使用学生提问功能,这样教师可以根据学生的疑问来做授课上的调整。

(四)课后自主学习

该模块包括作业练习、互动答疑、知识拓展和资源共享四部分:(1)作业练习:可以实现所有课后习题的在线测试,并提供正确答案,以便学生更好地了解自己对知识的掌握情况。(2)互动答疑:此模块为师生之间、生生之间提供了一个在线交流、互动的平台,学生的问题可以在这里得到及时的反馈与解答。此外,互动答疑还可通过多种方式进行,如微博、微信、QQ、网盘等。(3)知识拓展:收集并整理了与课程内容相关的微课、参考书目、相关学习网站链接等拓展知识供学生学习。(4)资源共享:采用优质企业或高校自有云盘,师生可以随意分享教学资源。

(五)课程考核

由成绩构成、试卷样题、评分标准和调查问卷四个模块组成;(1)成绩构成:学生可通过此模块了解本门课程每一部分成绩所占的比例,如平时成绩、网络学习成绩、期末考核成绩等;(2)试卷样题:收集了本门课程历年的试卷供学生参考,以便有侧重点的学习;(3)评分标准:提供了本门课程试卷的详细评分标准供学生参考;(4)调查问卷:可针对某一问题设计调查问卷,通过学生回答问题或投票的方式统计调查结果,并进行数据分析。

(六)学习效果测评

该部分主要包括学习时长、学习进程、学习效果和综合测评四个模块:(1)学习时长:此模块不仅记录了学生本门课程的累计学习时间,还可查询学习的频次及其时长,以便教师了解学生的学习习惯,对学生的学习情况进行监管;(2)学习进程:学生可通过此模块查询本门课程所有学习过的内容,据此来了解自己的学习进展情况;(3)学习效果:此模块记录了学生所有测试部分的成绩,并对成绩进行统计分析,反映学生不同阶段的学习效果;(4)综合测评:将软件记录的所有学习数据进行统计和分析,对学生的整体学习情况进行综合测评。

以上功能模块的设计,体现了计算机网络在外语课程中的支撑地位,突出了教与学的可扩展性、可移动性和可监控性,真正实现了自主的、灵活的、个性化的、无处不在的学习。

基于MAILL的移动微学习模式的研究,是以“互联网+”时代的教学改革为契机而构建的将移动通信技术与课堂教学深度融合的新型学习模式。第一,它充分利用了Ad Hoc网络的优势和特点,实现了课堂教学全网络化、全移动化,打破了传统教学的局限性,弥补了课堂教学的不足;第二,手持移动设备及APP在教学中的应用符合现阶段学生对新型学习方式的需求,这种方式不仅激发了学生的学习兴趣而且提高了教学效率及教学质量;第三,教材与教学软件的高度统一极大地增加了课堂教学的弹性,使其可以延伸到教与学的全过程;第四,移动微学习还为教师和学生之间搭建了一个双向、互动的无线沟通桥梁,促进了师生之间、生生之间的教学互动与心灵的沟通。总之,与传统教学模式相比,新的模式从学习的自主性、课堂的趣味性、载体的便捷性,时间的灵活性、资源的共享性以及评价的科学性等方面都具有很大的优势。

[1] Burston Jack.The Reality of MALL: Still on the Fringes[J].CALICO Journal, 2014,31(1):103-125.

[2] Burston Jack.Twenty years of MALL project implementation:A meta-analysis of learning outcomes[J].RECALL, 2015:1-17.

[3] T Hug,M Lindner,PA Bruck.Microlearning:Emerging concepts, practices and technologies after e-learning[C]//Proceedings of Microlearning.Innsbruck: Innsbruck University Press, 2005:15.

[4] 巴班斯基.教学教育过程最优化——一般教学论方面[M]. 张定璋,译.北京:人民教育出版社,1984:57-58.

[5] 陈琦,张建伟.信息时代的整合性学习模型——信息技术整合于教学的生态观诠释[J].北京大学教育评论,2003,(3):92.

[6] 司显柱,赵海燕 建构主义教学模式视阈中的大学英语课程设计[J].外语电化教学,2013,(5):71.

[7] 李思萦,高原.移动技术辅助外语教学对英语词汇习得有效性的实证研究[J].外语界,2016,(4):74.

[8] 鲁子问,康淑敏.英语教学设计[M].上海:华东师范大学出版社,2008:15.

[9] 赵亮.教学设计与大学英语教学过程模式构建[J].外语学刊,2003,(1):6.

[10] 杨新亮,孟凡韶.媒体英语认知教学论[M].上海:上海交通大学出版社,2009:29.

[11] 郭坤.信息技术与大学英语教学的生态整合[J].现代教育技术,2016,(10):71.

[责任编辑:修 磊]

2017-02-25

2016年度黑龙江经济社会发展重点研究课题“微学习时代高校英语互动教学实践研究”(WY2016048-B)

祁颖(1981—),女,吉林永吉人,讲师,从事语料库语言学研究。

G40

A

1007-4937(2017)04-0141-05