大型渠道复杂地层施工难点与对策

徐庆河

(河南省南水北调中线工程建设管理局,河南 郑州 450008)

大型渠道复杂地层施工难点与对策

徐庆河

(河南省南水北调中线工程建设管理局,河南 郑州 450008)

针对大型渠道复杂地层施工难的问题,在分析湿陷性黄土状及膨胀土地层变形机理基础上,研究制订了强夯技术方案。监测表明,由于施工措施得当,消除了地基湿陷程度,提高了渠道的承载力,渠道在施工和运行期变形不大,工程性态正常。强夯施工过程中,还引入了震动监测司法鉴定机构,界定了震动和噪声对周边群众影响的“度”和“量”,科学地解决了外部环境对进度的影响。

渠道施工;强夯施工;复杂地层;安全监测

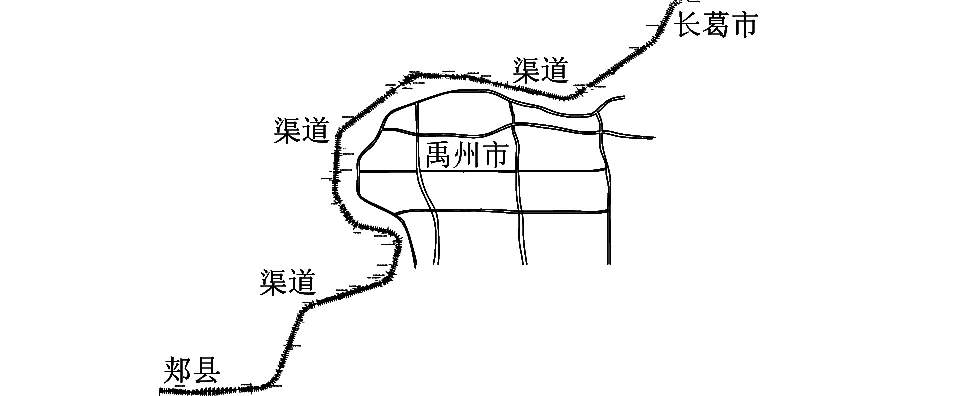

南水北调中线工程从湖北省丹江口水库水源地由南向北、自西向东自流供水给北京、天津、河北和河南等省市,对缓解我国京津及华北地区水资源紧张发挥了重要作用。禹州长葛段是南水北调中线工程的一部分,位于河南省禹州市境内,始于宝丰郏县兰河涵洞渡槽工程出口100 m处(桩号SH(3)61+648.7),止于新郑南段设计单元工程起点(桩号SH(3)115+348.7),全长53.7 km[1]。禹州长葛段渠道布置基本围绕城区外环西北方向,平面上为U型,对城区呈半包围态。渠道平面如图1所示。

图1 南水北调工程禹州长葛段渠道平面走向

禹州长葛段总干渠穿越了黄土状湿陷性地层和中弱膨胀土地层,非自重湿陷性黄土在饱和自重压力作用下易产生湿陷变形,当土层所受外部荷载大于上覆土层自重压力时也会发生湿陷变形。针对渠段大面积黄土状湿陷性地层施工技术难度大和造价高的特点,应因地制宜确定施工方案。土挤密桩处理湿陷性黄土地层,施工环节复杂,费用过高,造价是强夯的5倍,大大超出工程概算,为工程投资控制带来很大风险,且施工速度慢,对工期带来一定的影响。强夯法具有施工简便、速度快、效果好、成本低等优点。最后选取以强夯法为主的地基加固施工方法。强夯法最早由L.Menard 于1969年用于废弃石料地基的处理[2],我国于1978年9月首次引进强夯技术,尔后在不同工程得到应用,也积累了大量经验。夯实法在渠道工程地基处理中的优势体现在以下几方面:①适应不同等级膨胀土、黄土状湿陷性等各类土层;②应用范围广泛,适应对渠底、渠堤范围内地基处理;③地基夯实后,能削除湿陷性土层膨胀或不均匀沉降;④施工快捷,施工机具简单;⑤不会改变土体力学成分组成,可发挥土体本身的作用;⑥对渠道周边环境不存在施工后污染,可保证渠道水质达到饮用标准。

1 工程地质与地层物理力学特性

1.1 地 质

南水北调中线禹州长葛段工程区域为构造剥蚀类型的低山丘陵区,地势总体呈西高东低、南高北低的特点。地层岩性自老至新有二迭系上统上石盒子组,其上为新生界第三系,地表均为第四系覆盖;二迭系上统上石盒子组(P21)主要由灰黄-灰绿色泥岩、砂质泥岩、灰白色细-中粒砂岩组成,夹紫红色斑状页岩、炭质页岩及煤层,岩层软硬相间,该组岩石组合规律性强,沉积旋回明显;砂砾岩砾石成分主要是石英砂岩、灰岩及砂岩,泥钙质胶结,一般成岩程度较好,分布不均。第四系中更新统(Q2)主要为坡洪积成因的黄色-棕红色重粉质壤土,硬塑-可塑状,结构致密,含有铁锰质结核,底部多分布有卵石,渠道开挖物质揭露(Q3)主要为浅黄-褐黄色黄土状中、重粉质壤土,含少量钙质结核,一般层厚2.0~14.2 m,其中主要由具轻微-中等湿陷性的黄土状土、具轻微-强烈湿陷性的黄土状土、具中等湿陷性的黄土状土、具中等-强烈湿陷性的黄土状土等组成。同时,部分渠段施工开挖出现了膨胀土物质,主要为上第三系洛阳组(N1L)滨湖相、河湖相陆源碎屑沉积软岩和第四系中更新统坡洪积(dlplQ2)成因的膨胀土。

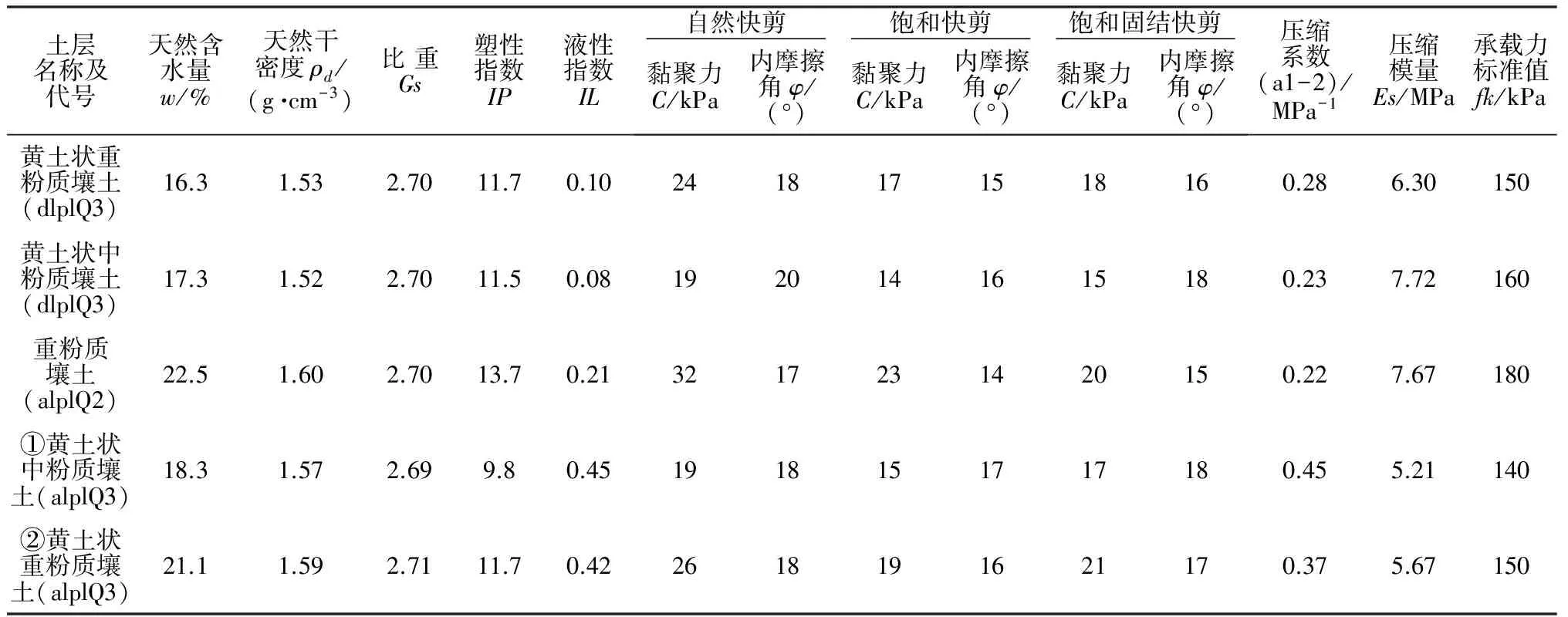

表1 湿陷性黄土地层壤土原位力学试验值

1.2 地 层

在渠段 2.0 m以上为腐植土地层,2.0 m以下为粘性土和湿陷性黄土地层。其中湿陷性渠段分布14段。具轻微-中等湿陷性黄土状土有4段,累积长15.4 km;具轻微-强烈湿陷性的黄土状土有1段,长度1.1 km;具中等湿陷性黄土状土有4段,累计长15.14 km;具中等-强烈湿陷性的黄土状土有5段,累计长度21.19 km。较典型的湿陷性地层有3段。第1段为黄土状土均一结构,渠底板位于黄土状中粉质壤土中(dlplQ3),渠坡由黄土状重及中粉质壤土构成,局部为重粉质壤土(dlplQ2),厚度5.0~8.0 m,具中等湿陷性,局部强湿陷性,湿陷深度2.0~5.5 m;黄土状中粉质壤土厚度9.0~15.0 m,具中等湿陷性;重粉质壤土一般较厚,具弱膨胀潜势。第2段渠底板位于黄土状重粉质壤土中(alplQ3、dlplQ3),渠坡由黄土状中、重粉质壤土构成。黄土状中粉质壤土厚度1.5~7.0 m,具中等湿陷性,局部具强烈湿陷性,湿陷深度一般为 2.0~5.0 m;黄土状重粉质壤土(alplQ3)厚 4.5~24.0 m,具中等湿陷性,湿陷深度 2.0~5.0 m。第3段为粘性土均一结构。渠底板位于黄土状重粉质壤土和重粉质壤土中,渠坡主要由黄土状土和重粉质壤土构成。黄土状中粉质壤土厚度1.0~2.0 m,具中等湿陷性;黄土状重粉质壤土厚度5.0~19.0 m;重粉质壤土(dlplQ2)厚19.0 m左右,具弱膨胀潜势。湿陷性黄土地层壤土原位力学试验值见表1。

2 湿陷性黄土变形机理

湿陷性黄土及膨胀土地层不宜作为渠道建设所需材料。若黄土状湿陷性黄土或膨胀土地层处理措施不当,一方面会造成施工过程中渠道发生膨胀变形,引起渠堤局部滑塌;另一方面渠道运行期可能会发生地基湿陷性膨胀及沉降变形,造成局部衬砌结构破坏,导致渠道渗漏,影响渠道运行,危及当地生命财产安全。

2.1 湿陷性黄土等级

渠道开挖揭露原状地基湿陷性黄土、膨胀土地层土质较均匀,结构疏松,孔隙发育,在未受水浸湿时,一般强度较高,压缩性较小。在施工开挖后,渠坡物质不断被风化,降水除冲刷表体外,还对土体具有浸湿作用。降水从裂隙渗入深层,导致湿陷性黄土和膨胀土遇水膨胀、崩解、软化、失水干裂,湿土结构迅速破坏。湿陷性黄土状土膨胀原位试验等级见表2。

表2 湿陷性黄土状土膨胀等级指标

2.2 施工期黄土湿陷性变形危害

湿陷性黄土及膨胀土具有似岩非岩,似土非土的特点,含大量亲水矿物,与水关系密切,且随着环境干湿循环变化而具有显著干燥收缩、吸水膨胀和强度衰减的粘性土特性,如果反复吸水,膨胀变形会使强度逐渐衰减。湿陷性黄土在上覆土层自重和附加应力共同作用下,浸水后土体结构破坏而发生显著附加变形。渠道过水断面为梯形断面,分为全挖方、全填方、半挖半填3种断面形式。渠道内坡一级开挖为1∶2.0~1∶3.5,挖方渠道一级坡以上边坡略陡于一级坡,以级差 0.25或 0.5的坡比递减,左右岸相同[3]。开挖、填筑、碾压及衬砌面板施工时长约为4 a左右,揭露出的湿陷性黄土物质长期受风化、降水、冻胀、冰雪消融等作用。土体强度降低,造成湿陷性土、膨胀岩土逐渐松散产生膨胀变形,施工阶段渠堤因此而发生变形、凹陷、开裂,渠坡发生崩塌、剥落。土体强度降低还会导致施工地基深部被水冲蚀成土洞和暗河,诱发渠堤局部滑塌破坏。

2.3 运行期黄土湿陷性变形危害

渠道设计流量为305~315 m3/s,设计水深7 m。渠道为全断面衬砌,渠坡衬砌10 cm厚素混凝土,渠底为8 cm,混凝土强度等级C20,抗冻标号F150,抗渗标号W6。渠坡纵横缝及渠底横缝按伸缩缝与沉降缝间隔布置,渠坡和渠底衬砌横缝间距为4 m、纵缝间距一般为3~5 m。为控制混凝土温度裂缝,均采用跳仓浇筑施工方式,并及时对渠坡衬砌板实施养护措施。但由于渠道养护条件的局限性,受高温或冬季施工影响,渠坡、渠底衬砌板出现不规则裂缝。虽然对衬砌混凝土裂缝进行了化学材料灌浆处理,但渠道在运行期动水荷载作用下,渠堤土层会发生不均匀沉陷,这可能导致衬砌出现掏空、下沉、隆起、拉开或挤压等现象,造成渠底及渠坡大量渗水。渗水通过裂隙渗入地基,使湿陷性黄土及膨胀土抗剪强度表现出明显的各向异性,湿陷性黄土地层发生膨胀,导致渠坡强度降低等。渗水对渠道软基也有较大影响,易发生渠道地基局部剪切或刺入破坏,渗水、漏水或渠堤沉陷,可能还会发生渠堤内水(孔隙水)压力增大,使填筑材料发生剪切变形,导致衬砌板脱落或边坡结构破坏。

3 湿陷性地层施工对策

在复杂地层大型渠道施工,目前国内尚无先例可循。由于各类土质材料变形特征的差异,结合该地层施工特点,除对开挖渠道采取先抽(排)水外,同时应加快施工进度,避免或消除地基湿陷或少量湿陷程度,使渠道地基承载力得到相应提高。为了掌握渠道加固后效果,在渠堤钻孔埋设变形监测仪器,长期对渠道工程进行监测。

3.1 加固处理原则

对湿陷性黄土地基进行加固处理的原则如下。

(1) 针对渠底、渠堤地面1~2 m的土层,上覆土重很小,土层得不到充分的压密,便形成湿陷性混合土料,混合土要清除干净;

(2) 针对渠堤地面2 m以下湿陷性黄土地层,厚度在1~2m左右的,根据湿陷情况采用重夯法或凸块震动碾处理;

(3) 针对渠底、渠堤及由外水控制的非标准堤湿陷起始压力、附加压力与上覆土饱和自重压力之和的所有土层,进行削除湿陷性处理深度的计算,依据技术结果选择不同的处理方案:厚度≤3 m时采取重夯法,厚度≥3 m时则分情况处理,渠道在村庄附近50 m范围内采取土密桩处理,50 m以外也用强夯法加固处理[4]。

3.2 强夯方案选取

地基强夯加固是利用起吊设备将很重的锤从高处自由落下,给地面以冲击和震动夯实,从而达到提高地基土强度和降低其压缩性的目的。强夯使用50 t履带起重机,夯锤重量100~200 kN,单击夯击能1 000~3 000 kN·m,锤重20 t。夯锤底面直径2.5 m,夯锤落下高度一般为6~40 m。根据对黄土状土湿陷性强夯施工的要求,结合地层物质性状,采取土层检测、强夯试验、夯前夯后检测数据对比,确定合理工艺参数和夯击顺序,为夯击施工提供技术数据,有利于提高强夯效果。

3.3 强夯技术参数

黄土状土的湿陷深度在5 m以内,湿陷起始压力45~175 kPa,其湿陷变形对填方段渠坡和地基稳定产生不良影响。对黄土状土具轻微-中等湿陷性,均为非自重湿陷类型,它有两种变形特点:①在饱和自重压力下并不会产生湿陷;②只有当土层饱和自重压力与附加压力之和大于土的湿陷起始压力时才发生湿陷。

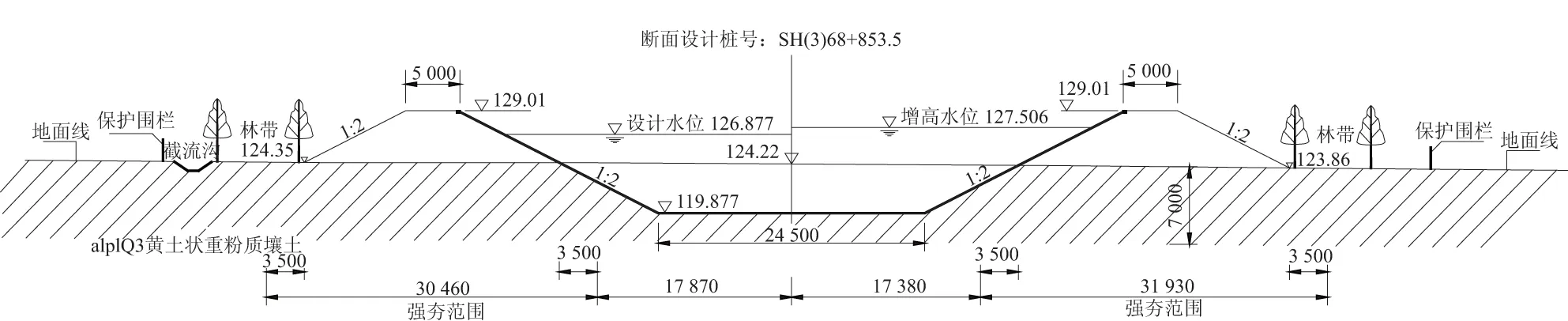

按设计要求施工时应进行强夯地基处理,以消除其湿陷性。地基处理分两种情况:①对局部存在湿陷性黄土的挖方渠道,宜采取大吨位的凸块震动碾对防护堤范围内的湿陷性黄土地基进行4~8遍碾压,不再实施强夯、重夯或土挤密桩等工程措施;②对半挖半填及填方渠道,若湿陷土层较薄(1~2 m),湿陷程度为轻微且填高较小,须对湿陷土的处理简单化,采用大吨位的凸块震动碾碾压4~8遍,设计仍采用夯实法的工程处理措施。对于从村庄附近穿过的局部渠段,为减少强夯震动对房屋及构筑物的影响,采用土挤密桩处理措施,半挖半填渠道强夯施工处理典型断面如图2所示(受篇幅限制,挤密桩本文不拟赘述)。

图2 半挖半填渠道强夯施工处理典型断面示意(高程:m;尺寸单位:mm)

3.4 强夯施工步骤

强夯施工包括如下环节。

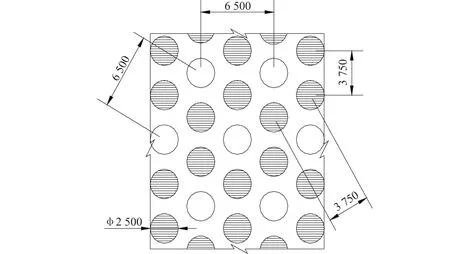

(1) 确定强夯面积后,进行夯击点位设计。它一般为顺渠道方向布置击点,单数与单数行横向对齐,双数与双数行对齐,单数行与双数行交叉布置,夯点间距 3.0 m,采用梅花状形态,夯击点设计如图3所示。

(2) 击点放样。用经纬仪放样夯击点圆心位置,采用白石灰以原点为中心标记画圆。

(3) 夯击顺序。为了保持夯击后黄土状土和重粉质壤土地层密实度的均匀性,夯击施工顺序以此类推为,第1遍在塔两脚位置实施夯击点,中距6.5 m;第2遍在塔顶部进行夯击;第3遍是将上两次从后向前逐点重复夯击一次,充分保持夯击面密实度一致。

图3 强夯夯点布置示意(尺寸单位:mm)

(4) 夯击数及遍数。夯击数及遍数根据强(弱)黄土状土的湿陷地层确定,对中等湿陷性土地层,每个点每遍10击,夯击3遍,前两次夯锤落距不低于40 m,最后一遍夯锤落距降低至4~6 m。每遍的夯点间隔时间为4~6 d。为充分保证地基处理范围,强夯均超出基础外缘周边不宜小于3 m。

3.5 强夯质量控制

为了掌握强夯的效果,制定了强夯施工质量管理办法,施工单位应严格按照强夯试验方案执行,保证每个夯击点次数不得减小,更不能出现漏夯。每台夯机配备一名技术人员进行自检,每个夯击点完成后,记录夯击下沉量,若达不到夯击下沉量要求,补夯一次。监理工程师实行跟班制,宏观控制夯锤吊高、保持好夯锤在吊高点停留时间一致,若夯锤吊高和夯锤停留不一致,均会影响夯击力力度。建管专职人员应对各个夯击面进行抽检,检查方式为定期和突击检查两种,发现夯击未达到技术要求的,通知立即整改,保证每锤要达到对填方段地基夯实强度要求。

4 施工对环境的影响及处理措施

4.1 强夯对环境的影响

强夯施工对周边环境产生了以下几方面的影响:①2011年4月中旬是施工的攻坚阶段,正值小麦即将抽穗扬花期,扬花是小麦由营养转化为生殖生长的标志,也是决定麦穗籽粒好坏的关键。强夯施工产生的粉尘落在扬花穗上,无疑会影响当季产量;②震动噪声恐吓家禽乱跑和半夜鸣叫。夯锤噪声和家禽声叠加,吵扰居民不能正常睡眠;③夯击使地面震动、房屋震荡、房屋墙体出现裂缝。此类诸多工扰民事件导致居民以多种形式阻止强夯施工。这种“工扰民”和“民扰工”的现状,遍布整个施工区。工程一度处于瘫痪或停滞状态,已成为施工中一个难以解决的问题。

4.2 应对措施

为解决外部环境阻工问题,合理制定了作业时间和限制高强度噪声操作措施:①确定夯击施工时间。与地方政府和村民沟通、协商并达成共识,强夯集中在白天施工,每天20:00前停止;②控制标准。充分考虑噪声对周边环境敏感点的影响,使敏感受体噪声水平能达到国家规定的噪声控制标准。控制强夯高度在一定范围内,尽量减小噪音和灰尘。③调整施工方案。为了减少周边民房受损数量,设计调整了施工方案,在渠道附近居民聚居地周围由强夯改为压实和土挤密桩施工。

4.3 赔偿机制

为维护群众利益,使工程赔偿在客观上具有合理性,建管单位、当地政府、村级共同参与,并达成共识。以村小组为一个单元,对每家房屋等建立挡案,做到有据可查:①夯前记录。夯前对民房进行拍照、录像等,做好登记工作;②确定民房影响范围。在强夯影响范围内,对房屋受损的数量进行登记;③损坏程度登记。对房屋垮塌数量、地基下馅情况、外墙、内墙、房顶裂缝等情况进行登记;④对房屋损坏程度进行分类。房屋数量、损坏程度应由建管、施工、地方征迁部门,三方共同认定。

4.4 司法评估机制

(1) 司法评估。本着对赔偿条款有法可依、有据可查的原则,由河南蓝天业司法鉴定中心就强夯施工对周边影响进行鉴定。鉴定包括:①划清施工影响界限,对强夯影响范围进行评估;②对房屋受损程度进行鉴定,出具有法律效力的司法鉴定书;③对房屋受损程度进行费用的评估,提出赔偿标准。

(2) 鉴定书形成。在强夯结束15 d内提交司法签定书,签定书细化了类别、损伤级别、数量等内容。

(3) 赔付费用的落实。由施工单位承担赔付经费,经费将直接划拨当地政府征迁部门,由征迁部门负责对每户办理赔付手续。

5 监测成果反馈

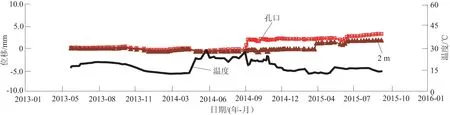

为了保证顺利施工和渠道工程安全运行,在强夯施工渠段埋设了多点位移计和渗压计等监测仪器。多点位移计一般埋深 2.0~55.0 m,并穿过覆盖层到基岩内,监测渠道的垂直位移;渠道渗压计仪器埋深10.0 m,监测渠道渗流情况。通水阶段性监测资料表明,2015年9月20日渠道渗压值 24.09 kPa,渗压较小;深部垂直位移在 2.23~3.30 mm之间变化,变形很小,如图4所示。从图4可以看出,2014年9月渠道开始充水时,渠道水位不断上升,水压荷载增加,底板垂直位移增大,但变化量较小,符合渠道运行变形的一般规律;外部垂直位移测点反应最大沉降量在18.9 mm内,沉降量小于设计计算值50 mm[5]。

6 结 语

针对湿陷性黄土及中(弱)膨胀土地层的特点和施工难点,制定了科学的施工方案和施工措施,严格控制每个施工环节质量,以确保工作落实到位。强夯施工难点和施工对环境的影响问题逐一解决,工程投资和进度总体受控。湿陷性黄土及中(弱)膨胀土地层施工质量良好,满足规范和设计要求。施工及运行期监测成果表明,经强夯处理后,湿陷性黄土及中(弱)膨胀土地层变形量较小,渠道工作性态正常。

[1] 徐庆河.南水北调中线工程禹州-长葛段建设管理[J].人民长江,2014(10):1-3.

[2] 赵华新,凌敏.强夯法研究现状分析[J].合肥工业大学学报:自然版,2009(10):1606-1607.

[3] 鲍捷,李庆亮,郑晓阳,等.南水北调中线禹长段湿陷性黄土段渠道设计[J].人民长江,2014(10):19-22.

[4] 李庆亮,鲍捷,张华岩.南水北调中线禹州-长葛段总干渠设计概述[J].人民长江,2014(10):15-18.

[5] 梁蔚,邹双朝.南水北调中线一期工程总干渠禹州长葛段安全监测分析报告[R].武汉:长江水利委员会长江科学院,2015.

(编辑:朱晓红)

图4 渠道高填方段位移历时过程线

2017-04-15

徐庆河,男,河南省南水北调中线工程建设管理局,教授级高级工程师.

1006-0081(2017)07-0031-05

TV52

A