高考地理试题中图组的阅读技巧及其考查特点

新疆 黄辉昂 赵建林

高考地理试题中图组的阅读技巧及其考查特点

新疆 黄辉昂 赵建林

本文所指的地理图组特指在某个时间段内一组表现地理事物动态变化的同类别的多图组合或叠加图,其主要特点是以时间序列为不可缺少的要素。

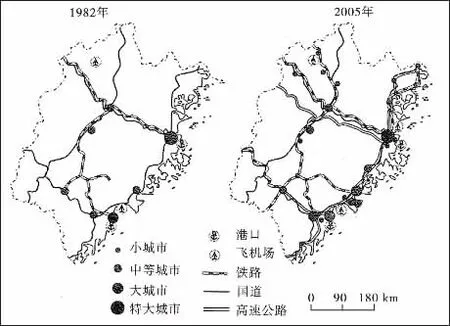

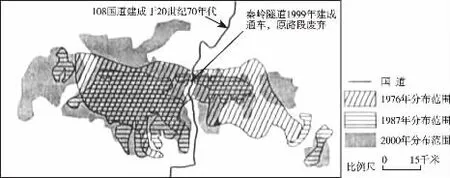

图组呈现方式在教材和高考试卷中频频出现,如高中地理必修1“图3.14咸海的变迁”、必修2“图2.16长江三角洲地区的城市发展”,2015年安徽卷第43题“图8福建省1982年和2005年交通与城市发展示意图”,2015年天津卷第6,7题“图4、图5表示城市人口密度和城区在15年间的变化”等。2016年高考试卷中同类别的多图叠加在一幅图中,考查考生判断推理能力的试题尤其多见,如2016年全国新课标Ⅱ卷第37题“图5示意1976年、1987年和2000年该地区大熊猫栖息地范围的变化”,2016年天津卷第1题“图1天津市等高线和古海岸线分布图”等。本文笔者通过例题介绍图组及其试题,并且梳理了不同图组的阅读技巧,进一步探讨图组试题的考查特点,以提升考生图组试题的解读与分析能力。

一、例谈图组试题

【例1】(2016年浙江卷)云杉(亚寒带代表性针叶树种)分布与全球气候变化密切相关。为研究北美洲气候变化,用恢复历史植物分布的方法,得到距今2.1万年(图1甲)、距今5千年(图1乙)和距今5百年(图1丙)北美洲云杉主要分布区图,完成下题。

图1

云杉主要分布区北界的移动,反映了 ( )

A.甲到丙时期北美气温持续上升

B.乙到丙时期北美气温略有下降

C.甲到丙时期太阳辐射持续增强

D.乙到丙时期北美沿岸暖流加强

【解析】从图组甲、乙、丙三幅图中可以快速获取云杉主要分布区北界的纬度信息:甲时期的北界纬度最低,且冰盖范围最大,说明甲时期气温最低;乙时期北界纬度最高,并且相对于甲时期纬度北移许多,说明乙时期的气温较甲时期要高许多;但丙时期云杉主要分布区北界纬度与乙时期比有所南移,说明丙时期的气温比乙时期略有下降,则B正确。根据推断可知,从甲到丙时期北美气温变化趋势大致是先升高后略有下降,故A错误。根据从甲到丙时期北美气温变化趋势可推断出甲到丙时期太阳辐射应先增强后略有减弱的特点,故C错误。根据丙时期的气温比乙时期略有下降,可推断出乙到丙时期北美沿岸暖流应减弱,故D错误。

二、图组的阅读技巧

图组是一组表现动态变化过程的多图组合,它与单图阅读存在异同点。从共性上来看,两者都需要阅读图名和图例,不同之处在于单图所包含的信息呈静态分布,而图组既包含了静态的单图信息,又能表现出地理事物发展的连续性和动态变化趋势,包含的信息量更大,更能考查考生通过现在推测未来,通过现象挖掘现象背后的原因。笔者现将图组阅读技巧梳理如下。

1.点状符号图组

点状符号常用于表示城市、企业等,常用符号的大小变化反映其等级变化,其数量反映其数量变化,如我国通常用不同大小的点状符号表示不同规模和等级的城市。阅读该类图组信息,一般从点状事物的数量增减、等级变化、空间分布特点等方面入手。如图2为福建省1982年和2005年交通与城市发展示意图(2015年安徽卷,43),从图中可以获取点状符号(城市)的变化:城市数量增多,规模扩大,城市等级提升,布局更趋合理,沿海地区城市更加密集,城市等级体系更加完善。

图2

2.线状符号图组

线状符号常用于表示呈线状分布或带状分布的交通线、海岸线、河流等,线状事物的长短、粗细、疏密变化可以反映出地理事物数量和质量的变化。阅读该类图组信息,一般从长度(里程)增减、密度增减、从无到有的变化,哪个空间位置明显增减等方面获取和描述入手。如图2中可以获取线状符号(交通线)的变化:交通运输线路里程增加,站点增多,密度增大;高速公路从无到有,沿海地区及其与中西部之间的交通线明显增多,交通布局更加合理;形成了以铁路、公路、水运、航空等为主的省级综合运输网。

3.面状符号图组

常在多幅图上或同一幅图上通过面状符号的扩展或缩小来反映地理事物的动态变化过程。通常用于反映城区面积变化、土地利用面积变化、人口密度变化、湖泊面积变化等面状事物的动态变化过程。阅读该类图组信息,一般从面状符号的面积增减、扩展方向、扩展速度入手(如例2图3)。

三、图组试题的考查特点

1.考查内容与图幅数量

高考试题中,由于考虑试卷长度,图组一般由2~3幅图组合,由2幅图组合的图组试题一般侧重于考查地理事物发展变化的大趋势,而由3幅及其以上组合的图组试题,则既可以考查试题中地理事物变化的大趋势,又可以考查大趋势背景下某两个时间内的小波动。

地理事物发展变化的大趋势,其解题方法可以用首尾法,即阅读第一张和最后一张图的办法粗略判读和推理;其小波动的解题可以从试题要求比较的两个具体时间图像中,对其数量、密度、面积等方面进行细微观察和比较,从而发现它们之间的小波动。

2.动态变化背后析原因

高考试题以图组形式呈现,一方面侧重对地理事物变化大趋势和小波动的思维考查,但更重要的是考查考生对地理事物变化背后原因的推理与分析。动态变化背后析原因,可以从自然原因和人为原因两个方面入手,但绝大多数变化原因从人为原因入手。

【例2】(2016年全国新课标卷Ⅱ)阅读图文材料,完成下列要求。

陕西南部的秦岭地区是我国大熊猫分布的重点区域。该地区曾经是重要的林木采伐区,20世纪70年代开始先后有多家森工企业在该区内进行采伐作业,1998年后全面停止采伐天然林。图3示意1976年、1987年和2000年该地区大熊猫栖息地范围的变化。

图3

(1)描述该地区大熊猫栖息地范围的变化。

(2)分析导致该地区大熊猫栖息地范围变化的人为原因。

【解析】本题图3看似一幅图,实际是1976年、1987年和2000年三幅该地区大熊猫栖息地范围示意图的叠加,是一道名副其实的图组试题。第(1)题,结合图例和图像信息可推断出,1976年该地区大熊猫栖息地范围大,并且成片分布;到1987年栖息地范围明显比1976年退缩,并且由成片分布呈现出多片状分布,碎片化严重;2000年范围与1987年相比,栖息地范围又逐渐扩大,并且向北和向西扩展明显。第(2)题,根据文字材料“20世纪70年代开始先后有多家森工企业在该区内进行采伐作业”,可推断出大规模采伐森林,对植被破坏大,导致栖息地减少;图像信息“108国道建成于20世纪70年代”可推出,修建国道,导致栖息地被分割,呈现碎片化;图像信息“秦岭隧道1999年建成通车,原道路废弃”和文字材料“1998年后全面停止采伐天然林”可推理出,人类干扰活动大幅减少,植被得到了较快恢复,促进大熊猫栖息地得以恢复与扩展。

地理图表丰富多样,其判读与应用是高考命题的常见方式和重要内容,每年对图表的考查形式也在不断创新。本文通过对图组阅读方法及其试题考查特点的梳理与总结,重在触类旁通,以达到“授之以渔”的目的,真正提升考生的地理素养,赢得高考。

(作者单位:新疆维吾尔自治区乌苏市第一中学)