通过探究实验,构建科学知识网络

涂小中

摘 要:随着新课程的全面实施,要求科学教育倡导“探究式学习”,旨在学生获得知识,提高实验技能的同时,又能让学生经历科学探究的过程,学习和掌握科学的研究方法,适应个人终身发展和社会需要的必备素养。

关键词:实验;探究;建构;知识网络

《基础教育课程改革纲要》要求:“积极开发并合理利用校内外各种课程资源,学校应充分发挥图书馆、实验室、专门教室及各类教学设施和实践基地的作用;广泛利用校外的图书馆、博物馆、展览馆、科技馆、工厂、农村、部队和科研院所等各种社会资源以及丰富的自然资源;积极利用并開发信息化课程资源。”随着新课程的全面实施,“情境”“协作”“会话”和“意义建构”四大要素,指导着教师的教育教学。教师普遍认识到:知识不是通过教师传授得到,而是学习者在一定的情境下,借助其他人的帮助,利用必要的学习资料,通过探究、实验等方式而获得。

在初中科学知识学习过程中,面对丰富繁杂的科学知识,我认为:通过探究实验,由浅入深,从易到难,由具体到抽象,能更好地掌握科学本质,构建系统的科学知识。探究实验是把学习生活中发现的问题按探究步骤和学生学业水平,控制一定的条件进行探究,从而揭示事物的性质和变化规律的一种实验方法。

以下就一些课例谈谈我在实验探究性学习过程中的几点做法:

一、实验设疑促求知,让实验成为知识建构的起点

德国教育家第斯多惠曾经说过:“教学的技术不在于传授本领,而在于激励、唤醒、和鼓舞。”建构主义认为:教学设计不仅要考虑教学目标分析,还要考虑有利于学生建构意义的情境创设问题,并把情境创设看作是教学设计最重要的内容之一。兴趣是最好的老师,是求知的动力,是学生自主学习,发挥主动性和积极性的源泉。

案例一:在《大气压强》教学前,我设计了“我是大力士”的活动。

器材准备:经过消毒处理的试管、单孔橡皮塞、直玻璃导管、纸盒装牛奶。

实验步骤:在洁净的试管中倒入一定的牛奶,用带直玻璃导管的橡皮塞塞紧试管口。

问:谁能上来试一试,吸干试管中的牛奶。

学生纷纷举手,我请了一位力气较小的女生,结果,一点都没有吸上来。又请了一位班里公认的“大力士”一展身手,结果憋得满脸通红,只将牛奶吸到玻璃管的一半。

借此机会提问:平时我们能很轻松吸取纸盒中的牛奶,而现在却不能,这是怎么了?接下来大家可要仔细观察哦!接着让较小力气的女同学吸纸盒包装的牛奶与“大力士”比较。问:看了两位同学吸牛奶的过程你发现了什么?趁势引入新课。

案例二:学习《动物呼吸器官》时,设计了探究蝗虫呼吸器官的活动。先出示一段动画:蝗虫和小鱼在河边相遇,各夸本领大,于是决定比赛潜水,蝗虫把头栽入水中很长时间相安无事,分不出高低,决定两人在沙滩上比赛跳高,结果小鱼没蹦几下一命呜呼。我顺势引导,鱼离开水马上死亡,为什么蝗虫把头长时间浸在水中不会死亡?蝗虫的呼吸器官究竟在哪儿呢?蝗虫是我们周围容易找到的一种小昆虫,大家利用周末时间探究,下周交流。

作为以实验为基础的科学课程,教师应思考的是如何激发学生强烈的学习兴趣,唤起学生的注意,引起学生思考,从而产生强烈的求知欲望,达到事半功倍的效果。

二、知识迁移促思考,以探究讨论作为建构知识的焦点

在学习这个连续过程中,任何学习都是在学生已经具有的知识经验和认知结构、已获得的动作技能、习得的态度等基础上进行的。这种原有的知识结构对新的学习产生影响。在实验探究的过程中要促使知识迁移的同时还要促使实验探究方法的产生。

案例三:《探究影响摩擦力大小的因素》时,首先通过体验推学生桌和讲桌导入后,问:那你认为哪些因素会影响摩擦力的大小?学生纷纷猜测:有人认为与接触面的粗糙程度有关;有人认为与物体质量有关……我顺势引导:实验最能证明的猜想,如何设计实验验证?以小组为单位讨论。结束后,有个小组出示了如下图所示的装置,并说明了该装置可以探究摩擦力的大小与接触面粗糙程度有关的理由。

问:这个装置与我们探究什么的实验装置类似?(牛顿第一定律)你能说说它们的相同点和不同点吗?一石激起千层浪。

生1:小车应该从斜面的同一高度开始滑下。

生2:都是观察小车运动的距离,距离近的摩擦大。

生3:斜面的倾斜角,小车质量都应控制成相同。

生4:……

通过讨论,让每个学习者的思维成果(智慧)为整个学习群体所共享,同时使学生加强了知识的联系和迁移,有助于形成知识网络。

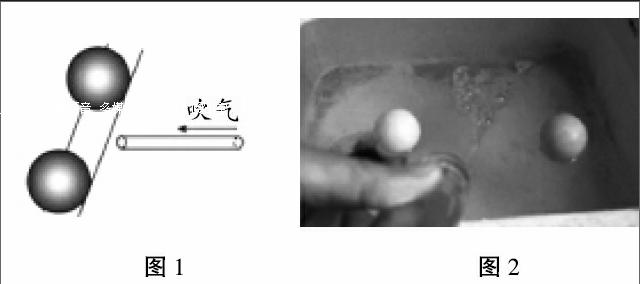

案例四:在学习《流体压强与流速的关系》时,我先用如图1所示的装置完成了气体压强与流速的关系实验,得出结论。那你能设计实验证明液体压强与流速的关系吗?学生很快就设计出如图2的实验装置。作为奖励,我请最早设计出实验方案的同学进行实验,激发他们的学习兴趣。

三、实验探究促提升,以自主实验为建构科学知识的支点

科学探究是学生积极主动获取科学知识、认识和解决问题的重要实践活动。探究实验能够为学生提供亲自动手实验、自觉进行探究、发展创新的机会,满足学生的需求,引发学生创造的兴趣,培养学生的创新意识和创新能力。

案例五:《牛顿第一运动定律》学习中,我用不同的力推动小木块,观察木块的运动情况导入新课后,学生就大胆地说:“力可以使木块运动。”我反问:“物体运动一定需要力吗?”等了一会儿,又问:“你能设计实验来证明自己的观点吗?”接着让学生自己设计实验,其中一个小组学生设计了小车从相同高度的斜面上滑下来后在毛巾、木板和玻璃上滑行距离不一样的实验,并选取材料进行实验,通过这组实验,学生很快就推测出:如果接触面光滑到一定程度时,小车将不会停止,永远运动下去。这正是牛顿第一运动定律的内容之一。

四、实验反思促生成,让知识归纳成为构建知识联结点

实验反思就是实验过程中或实验后进行总结,吸取实验过程中的经验,改进实验中的不足。在探究的过程中,教师要进行有效的设问和质疑,启发学生层层深入地分析问题,反思实验探究的过程,纠正思维偏差,完善实验方案。同时还要引导学生讨论,最大限度地发挥学生的创造潜能,走出“只探不究”的误区。

案例六:在制作简易弹簧测力计之后,有位同学在物理日记中这样写道:在实验之初,我在挂钩上挂一个螺帽时,弹簧增加了0.3 cm,但随着螺帽个数的增加,弹簧长度增加了0.4 cm、0.4 cm、0.6 cm、0.4 cm。而我参考群里其他同学的实验中,弹簧的增长是一个定值。这是为什么?这属于实验误差吗?

老师给的评价:首先值得表扬的有两点:一是能够对实验数据进行处理;二是对于实验数据能够做出分析。但对于实验数据的处理要加以改进,需要测量并计算出弹簧的伸长量而不是弹簧的长度。其次从理论的角度分析,每次实验弹簧的伸长量是一个定值,不过在实际操作过程中难免会存在误差,这一点你分析得很对。建议你对实验方案进行修改,重新进行实验。

第二周,该同学制作出了更精确的测力计。

案例七:在做分组实验《酸碱中和实验》时,发现有一组学生在向氢氧化钠中滴加稀盐酸之前忘了滴加指示剂酚酞,无法判断氢氧化钠与盐酸是否恰好完全反应。我拿过他们的试管,向全体学生说明这组同学的情况后。

问:你有方法判断它们是否完全反应?各小组讨论一下,然后交流。

生1:往混合液中滴加无色酚酞,若呈红色,则氢氧化钠过量。

生2:用玻璃棒蘸取混合液,滴在pH试纸上,带显示颜色后与标准比色卡对照,若pH等于7,说明是恰好完全反应。

生3:向混合液中加入鸡蛋壳,若有气泡产生,说明稀盐酸过量。

生4:向混合液中加人锌粒,若有气泡产生,说明酸过量。

生5:……

学生总共列举了八种方法。

在学生探究过程中,要善于发现存在的问题,以此为契机引发学生思考,加强知识间的联系,使已学知识形成统一的整体。

总之,探究实验是学生认识大自然建构知识的基本途径之一,是学习科学的有效方法,也是實施素质教育、培养创新意识、提高实践能力的基本要素,尤其是加强了各科学规律之间的联系与区别。所以,上好探究实验课,对于培养学生的科学兴趣及学科学、用科学的能力,使学生受到科学的自然观、科学态度的教育,有着十分重要的意义。

参考文献:

[1]艾兴.建构主义课程研究[D].西南大学,2007.

[2]汪利兵.基于建构主义的中学物理实验教学[J].现代教育科学,2008(6):116.

[3]周到.用建构主义理论指导初中物理实验教学[J].考试周刊,2014(46):156.

[4]潘书朋.让物理教学回归实验室[J].中学物理教育学,2017(2):48.