基于社会网络分析的社区治安模式比较研究

——以北京市朝阳区为例

耿云,王笑展,张建波

(1.中央财经大学 政府管理学院,北京 100081;2.北京市朝阳区城管局,北京 100015)

基于社会网络分析的社区治安模式比较研究

——以北京市朝阳区为例

耿云1,王笑展1,张建波2

(1.中央财经大学 政府管理学院,北京 100081;2.北京市朝阳区城管局,北京 100015)

基于对北京市朝阳区社区治安发展历程和现状的研究,构建了朝阳区社区治安的传统模式与协同模式,并利用社会网络分析方法从整体网络、中心性、结构洞等维度对两种模式进行了分析比较。其中整体网络和中心性分析的结果表明,协同模式能够提升治安网络凝聚力,增强社区治安网络沟通的有效性,以及避免资源和责任的过度集中。但是从结构洞角度的分析发现,尽管协同模式在一定程度上缩小了社区居委会与其他行动者之间的限制度差距,社区居委会仍占据着治安网络的结构洞位置,这揭示了社区治安网络中居委会角色的错位。因此,未来在社区治安模式探索中,应当继续培育并发展居民自治力量,建立并拓宽各行动者之间有效沟通的渠道,规范和明确居委会的权责及其与其他组织的关系,以提升社区治安的治理能力和效率,实现基层社会的现代化治理。

社会网络分析;社区治安;协同治理

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出:“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。”随着社会转型的全面加速和治理理论的兴起,协同治理已经成为我国基层社会治理现代化探索的重要方向。作为基层社会治理的重要组成部分,社区治安由传统模式向协同治理模式的转变已经成为我国社会发展的必然要求。

协同治理理论由德国物理学家赫尔曼·哈肯创立的系统学科——协同学发展而来。协同治理是指处于治理网络中的多元主体间通过协调合作,形成彼此啮合、相互依存、共同行动、共担风险的局面,产生有序的治理结构,以促进公共利益的实现[1]。社区的安全治理就是一个政府部门与其他利益相关者,特别是居民的互动过程[2]。协同治理理论强调多元主体间的协调合作,在当前情境下,传统的社区治安模式已经无法适应当前日益复杂的治安形势,协同模式是社区治理现代化的主要探索方向,也是实现国家治理体系和治理能力现代化的微观基础[3]。

随着国家治理现代化进程的推进,信息技术在公共管理领域得到了广泛应用。社区网格化管理通过互联网和移动通信设备为居民和危机响应者提供了分享信息、交流和协调活动的平台[4]。在应对灾害时,互联网社交网络和移动技术有利于政府机构、社区居民、救援人员等进行实时信息收集和传播、志愿者招聘和救灾物资分配[5]。随着科学技术的发展,互联网为危机管理模式的变革提供了空间,社区治安模式也发生了巨大转变,这种转变集中体现在行动者之间联系,尤其是居民与其他组织的联系上。

在社区治安中,涉及到包括公共部门、私人部门、社会团体和社区居民等在内的诸多行动者,他们之间彼此关联形成了社区治安网络,这个网络的结构和变动直接影响着社会治安的效果。采用合理的方法来描述和测量社区治安网络及其属性,科学地比较不同社区治安模式,对实现协同治理、提高基层社会治理能力具有重要意义。社会网络分析为我们提供了科学的研究框架和可视化、可计算化的量化工具。因此,本文将以北京市朝阳区为例,以社区治安涉及的相关行动者为网络节点,在此基础上构建社区治安的传统模式与协同模式,并利用社会网络分析方法从整体网络、中心性、结构洞等维度对两种模式进行分析比较,旨在论证协同模式的可取之处与现有局限,为社区治安治理提供参考模式,为社区治安协同模式的发展提供思路与方向。

一、社区治安与社会网络分析

社区治安和社会网络分析是本文所涉及到的两个基本概念,虽然这两个概念是常见的,但学术界对它们的理解存在诸多观点,并不完全一致,因此,有必要结合本研究的实际研究内容对其含义做出阐释。

(一)社区治安

社区是构成社会的基本组成单元,保障社区治安则是社会稳定的基础。对于社区治安的理解可以从广义和狭义两个角度展开,狭义的社区治安,主要是指公安机关及其派出结构在其辖区内的警务及相关活动;广义的社区治安,是指包括公安机关以及城市街道办事处、居民委员会、社区其他事业单位保卫部门和社区居民等组织或群体在内的治理主体进行的社会治安综合治理活动[6],后者在很多文献中又被称为社区公共安全治理。近年来,随着治理理论的兴起与发展和国家治理体系的现代化进程的推进,协同治理已经成为基层社会治理探索的必然方向,社区治安的研究重心也呈现出由早期的社区警务向社区治安综合治理转变的趋势,即相比于狭义的社区治安,广义的社区治安愈发受到学者的关注和重视。本研究主要针对广义的社区治安展开讨论,后文提及这一概念时,均指广义上的社区治安。

(二)社会网络分析

社会网络分析,作为一种分析方法,被用来描述和测量行为主体之间的关系或这些关系的相关属性[7]。社会网络是由节点以及节点之间的连带关系组成的集合,节点可以是个人、群体或者组织等有意识的行为主体,连带关系可以是积极或消极、有权重或无权重、有向或无向的联系模式[8]。关于社会网络分析的内涵在学界有着不同的看法,本研究倾向于认为社会网络分析不单纯是一种分析工具或者方法,更是一种研究范式,它具有专门的概念体系和测量工具,其本质是一个利用网络关系来观察和理解社会现象的分析框架[9]。

近年来,社会网络分析在经济学、社会学和管理学等诸多领域已经得到了广泛应用,在项目治理、公共政策、舆情传播等公共管理领域也取得了很好的研究成果,但CNKI文献检索结果表明,当前社区治安与社会网络分析交叉领域的研究仍比较薄弱。相关研究主要从危机管理的视角展开,基于社会网络分析的危机管理研究指出大规模的公共健康威胁需要良好的个人和机构之间的协同合作[10],信息传播和网络管理是应对公共危机的关键[11]。作为一个全新的理论视角和分析工具,社会网络分析为传统的公共管理研究注入了新的活力,对社会科学和交叉领域的研究具有重要意义。

在社区治安中,公共部门、私人部门、社会团体和公民等诸多行动者及其之间的相互联系形成了社区治安网络,每个行动者的行为都会对其他行动者和整体网络产生影响。社会网络分析的优势在于可以从可计算和可视化的角度研究各行动者的联系和这些联系的属性。社会网络分析作为具有专门概念体系和测量工具的研究范式,为社区治安模式的研究提供了全新的视角和思路。

二、朝阳区社区治安的发展历程

北京市是我国最早进行社区建设的城市之一,社区治安管理始终走在全国前沿。朝阳区作为北京社区建设中最典型的、发展速度最快的区之一,以朝阳区为例进行社区治安模式比较研究具有代表性。本文将根据北京市朝阳区社区发展历程,将朝阳区社区治安划分成为两种模式,即传统模式和协同模式。

(一)传统模式

朝阳区社区治安的传统模式经历了漫长的发展历程。1956年,依据《城市街道居民委员会组织条例》和《城市居民委员会组织条例》,东郊区委建立居委会23个,居民小组195个。此后,街道办事处和居委会在治安工作中发挥了重要作用,但随着“大跃进”和人民公社化运动的进行,居委会的性质开始向政府行政性组织转变。文革期间,居委会在一定程度上已经转换为基层政权组织。此后随着单位制的不断强化,基层社会治安的责任逐渐由社区让渡到单位组织上。

在改革开放以后,单位制最终解体,“社区服务”的概念被提出。1986年,北京市作为试点城市,率先开始了城市社区建设,朝阳区根据全区治安形势和人口分布特点,逐步把404个社区、154个行政村划分为了377个警务社区,使得82个村庄实现了社区化管理,最终在2013年实现了社区警务工作室全覆盖。但在社区治安管理实践中,居委会基层群众性自治组织的性质未能有效体现,居委会的行政化并没有发生本质变化。

1991年后,根据《关于加强社会治安综合治理的决定》《关于加强社会治安综合治理基层基础工作的意见》和《关于进一步加强社会治安综合治理的意见》等指导性文件,朝阳区建立了由街道党政主要领导担任主任的治安综合治理委员会,并逐步构建了以派出所民警和巡警为骨干,以街道办事处和居委会为主导,以群防群治力量为补充,以社会面、社区和单位内部防范为基础,以可能影响社会治安的特殊人群、危险物品管理为重点的社会治安防控体系,最终形成了本文所指的社区治安传统机制。

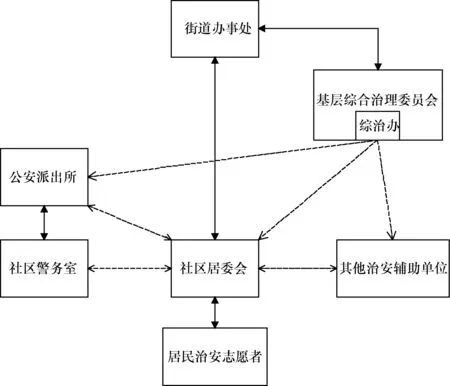

在社区治安传统模式下,各主体之间的互动与协调十分有限。基层综合治理委员会(综治办)在社区治安工作中负责传达上级指示、决定及政策,组织协调各治安主体间的关系使其共同完成治安任务。街道办事处负责直接管辖社区居委会,向其发布有关治安方面的命令和任务,从这个层面上讲,社区居委会是治安工作开展的落脚点,也是政府与居民的纽带和桥梁。在传统机制下,治安志愿者接受社区居委会指挥领导,向社区居委会汇报治安情况。公安部门在社区派遣民警并组成社区警务室负责日常治安管理工作,但社区人口众多,治安工作繁杂,单纯依靠民警的力量难以完成,因此社区居委会承担了很大一部分的日常治安责任。

(二)协同模式

随着信息时代的到来,互联网、大数据、移动通讯等现代信息技术的发展为社区治安管理模式带来了新的契机,信息化、网络化、智慧化成为了社区治安管理的趋势。2016年1月28日,国家质检总局、中央综治办、国家标准委颁发了《社会治安综合治理基础数据规范》,这标志着治安工作逐步走上规范化、标准化、信息化轨道。实际上,包括朝阳区在内的很多地区已经在社区治安信息化的道路上做出了很多探索。

近年来,北京市公安局构建了“一台、一栏、两网站、三微博”(即北京市公安局民生服务平台;北京市公安局政府信息公开专栏;北京市公安局交管局网站、北京市公安局消防局网站;平安北京微博、北京交警微博、北京消防微博)的信息化系统。朝阳区各街道也积极通过公开社区民警和警务室联系方式、设立“治安信箱”以及开发“小桔灯”“朝阳群众”等手机应用软件,开辟了社区治安信息化的新局面。伴随着新兴技术的应用,朝阳区转变了传统的社区治安管理模式,本文称之为协同模式。

从社会网络分析的角度出发,与传统模式相比,协同治理机制在前者的基础上开创了居民治安志愿者与基层综合治理委员会(综治办)、公安派出所与社区警务室这三者之间的沟通渠道。以社区为研究单位,在协同模式中,虽然居民治安志愿者仍主要受到社区居民自治委员会的指挥部署,但基层综合治理委员会(综治办)通过门户网站收集与接收志愿者提出的有关公共安全治理的想法与建议,吸收了来自治安志愿者群体的信息资源;与此同时,派出所及其下属的社区警务室利用微博、微信公众平台、应用软件等方式,为治安志愿者开创了更多举报违法犯罪行为或提供事(案)件线索的渠道,弥补了传统模式中警民有效协作的空白。

三、朝阳区两种社区治安模式的社会网络构建

社会网络分析的关键在于把复杂多样的关系形态表征为一定的网络构型,然后基于这些构型及其变动,阐述其对个体行动和社会结构的意义[12]。基于上述分析,社区治安网络中的行动者主要包括街道办事处、综治办、公安派出所、社区警务室、社区居委会、其他治安辅助单位以及居民治安志愿者等,行动者之间的关系分为强联系、弱联系和无联系三种。若行动者之间存在明确的领导或隶属关系,则为强联系;若存在非领导性的协调关系,则为弱联系;若几乎不会产生互动,则为无联系。鉴于此,构建社区治安传统模式如图1所示,协同模式如图2所示,其中实线表示强关系,虚线表示弱关系。

图1 传统模式

图2 协同模式

图3 传统模式网络结构图

本研究用点来表示社区治安网络中的行动者,用连线表示行动者间的关系,并为每一个关系赋予相应的权重。结合社区治安的实际情况和简化分析过程的需要,研究选用可操作性强、意义明确的0、0.5、1赋权方法,即在社区治安网络中,若两者为强联系,则赋值为1,若两者为弱联系,则赋值为0.5,若两者为无联系,则赋值为0。据该赋权方法,可以分别建立两种社区治安模式下用于描述行动者关系的邻接矩阵(见表1、表2),进一步利用软件UCINET 6中的组件Net-Draw绘制出用于描述社区治安相关行动者关系的网络结构图(见图3、图4)。

表1 社区治安传统模式相关行动者关系邻接矩阵

表2 社区治安协同模式相关行动者关系邻接矩阵

图4 协同模式网络结构图

四、两种社区治安模式的社会网络关系比较

(一)整体网络分析

1.网络密度(network density)

整体网络密度反映了各个节点之间关联的紧密程度,密度越接近1,则该网络可能对其中的行动者造成影响越大。

根据UCINET计算结果,传统模式的网络密度为0.3333,标准差为0.3883,表明该网络对于相关主体的影响约为33.33%。协同模式网络密度为0.4048,标准差为0.3658,表明该网络对于相关主体的影响约为40.48%。

结果表明协同模式比传统模式具有更紧密的联系,各主体之间的信息交互更多;协同模式相比于传统模式具有更低的离散程度,但这一差异并不明显。传统模式的网络密度为0.3333,说明在传统模式下,治安网络内各成员联系不够紧密,表明存在结构洞以及部分成员利用结构洞优势可能性较大。协同模式则显著提高了网络密度,增强了网络成员之间的有效联系。

2.网络平均距离

各个节点之间的平均距离可以用来衡量整体网络的凝聚力,平均距离越小,建立在“距离”基础上的凝聚力指数则越大,表明该网络的凝聚力越强。

根据UCINET计算结果,传统模式各个节点之间的平均距离为1.524,这代表着如果一个组织向网络中其它组织发送信息,平均需要经过1.5个节点。进行凝聚力指数测算可以发现,该网络的凝聚力指数为0.783。协同模式平均距离为1.381,凝聚力指数为0.810。数据结果表明了协同模式可以在一定程度上降低社区治安网络的平均距离,提升治安网络凝聚力。

(二)中心性分析

中心性分析是一种反映行动者在多大程度上处于中心的衡量方法,本研究主要从度数中心度、中间中心度和接近中心度三个维度展开中心性分析。

1.度数中心度

(1)点的度数中心度(point centrality)衡量了一个点与其他点发展交往关系的活跃性,可以根据与该点有直接关系的点的数目进行计算。传统模式和协同模式的点的度数中心度测量结果分别见表3、表4。

表3 传统模式中点的度数中心度

表4 协同模式中点的度数中心度

(2)图的度数中心势(point centralization)衡量了在整体网络中,度数中心度最高的那个节点与其他节点度数中心度之间的差距。度数中心势越大,越能表明该图包含的群体权力集中于某个节点上。

根据UCINET计算结果,社区治安传统模式网络度数中心势为46.67%,协同模式度数中心势为36.67%。

2.中间中心度

(1)点的中间中心度(betweenness centrality)测量的是某点在多大程度上位于其它点对之间,反映了该点所起到的沟通各个他者的桥梁作用的大小。传统模式和协同模式的点的中间中心度测量结果分别见表5、表6。

(2)图的中间中心势(betweenness centralization)衡量了在整体网络中,中间中心度最高的节点与其他节点中间中心度之间的差距。图的中间中心势越大,表明中间中心度最高的节点越重要,整体网络存在信息垄断的可能性越大。

根据UCINET计算结果,社区传统模式网络中间中心势为57.78%,协同模式为28.70%。

表5 传统模式中点的中间中心度

表6 协同模式中点的中间中心度

3.接近中心度

(1)点的接近中心度(closeness centrality)衡量了某点与网络中所有其他点的距离。点的接近中心度(相对值)越大,则该点不受其他点影响的可能性越高,该点越可能是网络的核心点。传统模式和协同模式的点的接近中心度测量结果分别见表7、表8。

表7 传统模式中点的接近中心度

表8 协同模式中点的接近中心度

(2)图的接近中心势(closeness centralization)和度数中心势、中间中心势的分析结果往往是一致的,都反映了图的集中趋势大小。根据UCINET计算结果,社区治安传统模式网络接近中心势为82.06%,协同模式为65.13%。

上述结果表明,在社区治安网络中,度数中心度、中间中心度、接近中心度的分析结果与整体网络分析是一致的。在两种模式中,社区居委会均处于社区治安网络的核心位置,掌握着较多的资源,承担着重大的责任,对其他主体具有较强的影响力。就度数中心势和接近中心势而言,两个模式的整体网络度数中心势都比较高,表明社区治安网络的权力和资源比较集中,但相对来说,协同模式的度数中心势显著小于传统模式,在一定程度上避免了权利和责任过度集中。就中间中心势而言,传统模式的整体网络中间中心势为57.78%,说明多数信息仅掌握在部分组织中,而协同模式的中间中心势仅为28.7%,显著降低了信息的垄断性。

(三)结构洞分析

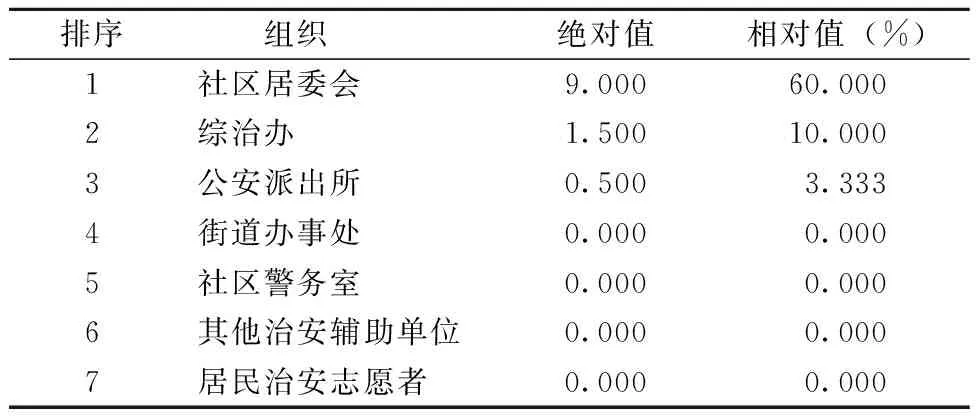

结构洞为主体获取信息和控制信息提供机会,比其他位置上的主体更具竞争优势。进行结构洞分析的两个重要指标是有效规模和限制度。有效规模是指网络中的非重复非冗余因素,对于一个行动者而言,他的有效规模等于个体网规模减去网络冗余度,即非冗余关系人的数量。限制度反映了行动者在网络中具有的,可以控制、运用结构洞的能力,它是关于结构洞指数最重要的测量指标,限制度越小,运用结构洞的能力越高。传统模式和协同模式的结构洞指标测量结果分别见表9、表10。

表9 传统模式结构洞指标

表10 协同模式结构洞指标

分析结果得出,社区居委会的有效规模最大,这也印证了结构图以及中心性分析中所表现出来的社区居委会在网络中居于核心地位的结论。与此相对应的是,社区居委会的限制度最小,表明居委会比其他位置上的主体更具竞争优势。而其他治安辅助单位的限制度最高,表明其处于网络中的边缘地位。

两种机制下,在社区治安网络中,均只有社区居委会一个主体的限制度小于0.5,说明在整体网络中只有社区居委会一个行动者受到的限制较小,可以很大程度上控制信息的流动。相比之下,协同模式缩小了社区居委会与其他行动者之间的限制度差距,网络结构趋于合理和稳定。

五、结论与政策建议

基于社会网络分析方法,通过北京市朝阳区社区治安传统模式与协同模式的对比,可以得出以下结论:

一是在两种模式下,社区居委会均处于社区治安网络的核心地位,发挥着至关重要的作用。这主要是由于在“行政化”的影响下,我国大部分居委会都呈现出了官僚化的倾向,居委会逐渐成为国家实施行政管理的政权组织,承担着社区治安的众多事务和主要沟通责任。

二是协同模式相比于传统模式,能够有效促进社区治安网络各个行动者之间的有效联系,增强社区治安网络的凝聚力,避免资源和责任的过度集中。在传统的社区治安机制下,治安志愿者仅受到社区居委会的指挥和指导,仅向社区居委会反映和共享信息,并通过社区居委会的中介作用完成与其他行动者的分工和合作。而在协同模式下,门户网站、应用软件、微信公众平台等新媒体搭建了治安志愿者与社区警务站、派出所、综治办之间的沟通桥梁,使得公民不单听从居委会的调度,而且具有了更多的主动性,同时减轻了公安部门以及社区居委会的工作强度,避免了权利和责任的过度集中。

三是尽管协同模式在一定程度上缩小了社区居委会与其他行动者之间的限制度差距,但社区居委会仍占据着治安网络的结构洞位置,在很大程度上控制了信息和资源的交流与共享,同时承担着与其法律定位并不相符的治安责任。这也反映出了协同模式与传统模式的一个共有缺陷,即社区居委会角色的错位。调研发现,在实践中居委会与上级政府(街道办)之间属于领导关系而非法律意义上的指导关系,而居委会的权威也依赖于政府权力的授予,缺少居民的认可。同时,纷繁复杂的治安管理事务耗用了居委会的大量精力,甚至超出了其能力范围,导致了社区治安工作效率的下降。因此,现有的协同模式与传统模式之间的区别主要局限在行动者之间联系的转变上,并没有实现协同治理理论中理想化的协同治理,仍需加以完善。

结合朝阳区社区治安协同模式的经验与不足,本文从协同治理的角度,提出如下建议:

一是培育并发展居民自治力量。朝阳区的实践经验充分说明了居民参与在社区治安管理中的必要性和重要性,培育并发展居民自治力量将在很大程度上提升社区治安网络的治理能力。在这一过程中,应当从培育居民自治意识和发展居民自治力量两方面入手。培育居民的自治意识,意在帮助居民从传统模式中政府主导下的被动参与转变为基于协商民主的主动参与,明确居民治安志愿者在社区治安网络中的主体地位。居民自治力量的发展主要表现在参与人数、参与广度和参与深度三方面,主要通过培养并引导各种类型的居民自治组织和拓宽居民参与渠道等方式来实现。

二是建立并拓宽各行动者之间有效沟通的渠道。多元主体之间的协调合作是协同治理的重要特征,只有建立有效沟通的渠道,才能完善社区治安网络的协调机制,从而保证治理的高效有序。在这一过程中,一方面应关注在传统模式中被忽视的各平行主体间的沟通与协调,另一方面也应当重视上下级互动关系中的反馈渠道的构建。

三是规范和明确居委会的权责及其与其他组织的关系。作为社区居民自我服务、自我管理的自治组织,居委会在社区治安网络中发挥着至关重要的作用,但在行政化的影响下,居委会承接了过多的基层治理职能,居委会“不该管、管不了、管不好”的局面普遍存在。只有通过去行政化,规范和明确居委会的权责配置,正确处理居委会与其他组织的关系,才能使居委会从繁重的行政事务中解放出来,真正发挥服务社区、服务居民的职能。

[1]李辉.善治视野下的协同治理研究[J].科学与管理,2010(6):55-58.

[2]Wybo J L, Lonka H. Emergency management and the information society: How to improve the synergy? [J]. International Journal of Emergency Management, 2002, 1(2):504-515.

[3]卫志民.中国城市社区协同治理模式的构建与创新——以北京市东城区交道口街道社区为例[J].中国行政管理,2014(3):58-61.

[4]Jaeger P T,Shneiderman B, Fleischmann K R,et al.Community response grids: E-government, social networks, and effective emergency management [J].Telecommunications Policy,2007,31(10-11):592-604.

[5]Huang C M, Chan E,Hyder A A.Web 2.0 and Internet Social Networking: A New tool for Disaster Management?——Lessons from Taiwan[J].BMC Medical Informatics and Decision Making,2010,10(1):57.

[6]黄泽林,王兴民.强化我国社区治安的思考[J].重庆邮电学院学报(社会科学版),2004(2):86-89.

[7]张存刚,李明,陆德梅.社会网络分析——一种重要的社会学研究方法[J].社会学研究,2004(2):109-111.

[8]潘峰华,赖志勇,葛岳静.社会网络分析方法在地缘政治领域的应用[J].经济地理,2013(7):15-21.

[9]康伟,陈茜,陈波.公共管理研究领域中的社会网络分析[J].公共行政评论,2014(6):129-166.

[10]Clements J K H B.Using Social Network Analysis to Understand Missouri's System of Public Health Emergency Planners [J].Public Health Reports,2007,122(4):488.

[11]Pan S L, Pan G,Leidner D E.Crisis Response Information Networks[J].Journal of the Association for Information Systems, 2012, 13(1):31-56.

[12]康伟,陈波.公共危机管理领域中的社会网络分析——现状、问题与研究方向[J].公共管理学报,2013(4):114-124.

(编辑:程俐萍)

A comparative study on the traditional mode and the cooperative mode of community policing based on social network analysis——a case study of Chaoyang District

Geng Yun1, Wang Xiaozhan1,Zhang Jianbo2

(1.SchoolofGovernment,CentralUniversityofFinanceandEconomics,Beijing100081,China; 2.CityManagementSupervisionBrigade,ChaoyangDistrict,Beijing100015,China)

Based on the research on the development history and current situation of community policing in Chaoyang District, this paper builds two community policing modes consisting of traditional mode and cooperative mode and compares the two modes from the perspective of whole network, network centrality and structural hole, using social network analysis method. The results of whole network and network centrality analysis show that cooperative mode can effectively enhance the policing network cohesion, promote the effectiveness of communication of the community policing networks and avoid over-concentration of resources and responsibilities. However, study on the aspect of structural hole informs that the residents' committee still holds the structural hole position in community policing network, which indicates the dislocation of the role of residents' committees in community policing networks, while cooperative mode can narrow the gap of constraint between residents' committees and other actors to a certain degree. Therefore, the government should cultivate and develop the autonomy of residents, establish and broaden the channels of effective communication among different actors, standardize and clarify the rights and responsibilities of residents' committees as well as their relationship with other organizations in the future exploration of community policing mode for the sake of the governance capacity and efficiency of community policing being improved and modern governance of grassroots society being achieved.

Social network analysis; Community policing; Cooperative Governance

2017-04-09

耿云(1979-),女(汉),云南宣威人,副教授,博士,主要从事社会治理及公共政策方面的研究。

教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJC810012);中央高校基本科研业务费专项资金(2017);中央财经大学科研创新团队支持计划(2017)

D63

A

1671-816X(2017)08-0023-08