芜湖文化旅游资源的开发与利用

凤 卓,周怀宇,魏 军

(1. 芜湖职业技术学院 人文旅游学院,安徽 芜湖 241006; 2. 安徽大学 历史系,合肥 230039 )

芜湖文化旅游资源的开发与利用

凤 卓1,周怀宇2,魏 军1

(1. 芜湖职业技术学院 人文旅游学院,安徽 芜湖 241006; 2. 安徽大学 历史系,合肥 230039 )

芜湖地域文化积淀深厚,有着得天独厚的文化旅游资源。芜湖具有明显的资源和区位优势,发展机遇良好,但也面临一系列问题与挑战。芜湖文化旅游资源开发要深刻揭示其内在规律,遵循规律,优化空间布局、产业融合联动、建立利益共享机制,走旅游产业可持续发展道路。

芜湖;文化旅游;开发;利用

文化旅游是以文化现象为旅游对象的旅游活动,是21世纪最具吸引力的旅游产品之一[1]。芜湖,物华天宝,人杰地灵,地处长江中下游,是长江经济带重要的区域中心城市,素有“长江巨埠、皖之中坚”的美誉。芜湖也是一座古老的城市,有文字记载的历史已有2500多年,文化旅游资源积累丰厚,大力发展区域文化旅游,不仅十分有价值,而且切实可行。

一、文化旅游资源

(一)历史文化

芜湖素有“吴头楚尾”之称,春秋战国时期称为“鸠兹”。这个“鸠”便出自《诗经》开篇《关雎》的“关关雎鸠,在河之洲;窈窕淑女,君子好逑。”鸠兹故城(楚王城)有“吴头楚尾”之称,是吴楚争霸的战略要地。长岸之战是有史以来首次水军编队的大规模作战,据《左传》记载:“鲁襄公三年,春,楚子重伐吴,克鸠兹,至于衡山。”唐代诗人李白在天门山留下了“天门中断楚江开,碧水东流至此回”的千古绝唱。北宋诗人、书法家黄庭坚久居芜湖,建书堂。南宋词人张孝祥归隐芜湖,捐田百亩,辟为镜湖。明代戏曲家汤显祖晚年曾寓居于芜湖雅积楼,在此创作完成传世名作《还魂记》(即《牡丹亭》)。吴敬梓《儒林外史》中的重要角色(如范进、牛布衣等)就是以儒林街市民为原型,小说里描述的街景、风俗也都取材于芜湖。

(二)遗址遗迹

沧海桑田,在漫长的历史进程中,芜湖厚重的遗迹文化随着时代的变迁不但没有消失,反而更加清晰。南陵县古“大工山—凤凰山”铜矿铸造遗址群,是我国目前规模最大、时间最早的古铜采挖、冶炼基地;繁昌县人字洞是迄今亚欧地区发现的保存完好、年代最久远的古人类活动遗址;神山铸剑遗址是我国第一个炼钢遗址,充满文化历史韵味,传说干将、莫邪在此设炉造剑,经三年铸成雌雄二剑;芜湖文庙有宋代书法家米芾亲笔所书《县学记》碑文,为当地文人读书、祭孔之地;万春圩是宋代江南最大的圩堤工程,近千年来从未溃决。目前,芜湖古城仍保留着大成殿、周瑜点将台、衙署前门以及花街、儒林街、堂子巷等历史古迹、街区。《辞海》里的“城隍”一词,就出自芜湖。

(三)山水文化

芜湖是一座饱含山水文化的灵秀江城,山水之美在芜湖达到了和谐统一。据统计,芜湖山体面积占市域土地面积的20.5%,水域面积占14.4%,有大大小小各类湖泊2000多个,其中千亩以上20个,最大的龙窝湖正常水位面积约10,500亩,丰水期水面达20,000亩。芜湖境内的滨江公园、中央公园、镜湖公园、汀棠公园、雕塑公园、西洋湖公园、九莲塘公园等地人文气息浓厚,是游客休闲游玩的好去处。芜湖四季分明,常年平均气温17.3度左右,空气质量和水质常年都远远高于国家标准。芜湖也是全国优秀旅游城市,有9家4A级以上旅游景区和众多风景名胜,如方特主题公园、赭山风景区、马仁奇峰森林风景区、丫山花海石林旅游区、镜湖鸠兹风景区等。

(四)商埠文化

古代芜湖得两江交汇、舟楫之利,商业发达。早在南唐,芜湖便是“楼台森列”“烟火万家”的富庶之地。南宋以来,传统政治经济中心南移,芜湖得以迅速发展。到了元朝,芜湖已是一个“十里长街、百货咸集、市声如潮”的繁华城镇。明清时期,芜湖崛起为“江东首邑”,在民间流传着“铁到芜湖自成钢”“浆染尚芜湖”的说法,成为全国的冶炼、印染中心。1876年《中英烟台条约》签订,芜湖开埠通商,米市兴起,成为全国四大米市之首,也是安徽沿江地区最繁华的商贸城市,“今城中外,市廛鳞次,百物翔集,文彩布帛鱼盐襁至而辐辏,市声若潮,至夕不休”[2]。十里长街是徽商在芜湖辉煌历史的最好见证,徽商有力推动了芜湖工商业的发展。可以说,芜湖是徽商外去经商的起点,也是徽商走向全国的跳板。

(五)红色文化

近现代史上,芜湖是先进思想与进步青年集聚地之一,在中国革命史上曾书写了重要篇章。汪孟邹1903年在芜湖长街徽州会馆隔壁开设“科学图书社”,聚集了一批进步人士,传播社会进步思想。李光炯1904年在芜湖创办的安徽公学,成为当时革命联络的中心之一。陈独秀早期在芜湖建立了秘密革命团体“岳王会”,创办了进步杂志《安徽俗话报》。近代民主革命的先驱者孙中山1912年曾来芜湖小住,向广大芜湖市民发表了演讲《群策群力尽心国事》,中山路就因他在此演说而获名。革命家、文学家阿英于芜湖,在芜湖从事革命工作并主编左翼杂志《苍茫》。李克农、王稼祥、恽代英、蒋光慈等也都在芜湖留下过革命的印记。此外,白马山战役、奇袭官陡门、繁昌保卫战等抗战遗址,王稼祥纪念馆、戴安澜烈士陵墓、“渡江第一船”遗址、新四军七师司令部旧址也都坐落于此。

(六)民俗文化

芜湖有省级以上非物质文化遗产18项,其中地方传统戏曲种类繁多、历史悠久,尤以语言朴实、生动、简洁、独特的繁昌民歌最为著名。髦儿戏、湖阴曲、梨簧戏、目连戏、十兽灯等优秀民俗文化也颇具地方韵味,拥有广泛而深厚的社会基础。芜湖铁画、堆漆画、通草画被称为“芜湖三画”,是江城引以为荣的文化传承,尤其是汤天池创造的“中华一绝”铁画,以锤为笔,锻铁为画。澛港三刀(菜刀、剪刀、剃刀)又称“芜湖三刀”,以生铁为主要原料,采用选料、下料、锻打、整平、造型、打磨、淬火、调直、抛光、装把等十多道工序精制而成,是芜湖一项重要的民间传统手工技艺。

(七)西洋文化

芜湖是皖南的门户,徽州文化从这里走出去,西洋文化从这里引进来。芜湖交通发达,资本主义生产关系萌芽较早,由此客观上也方便了芜湖与海内外的交往。1877年开始,美、英、法、德等国传教士接连来芜湖传教,西方文化理念被逐步引入,成为芜湖地域文化属性的一部分。历经百年沧桑,芜湖现存近代西洋建筑33幢,从古罗马的建筑柱式、哥特式到现代建筑各个流派风格,几乎都可以在这里找到。这些西洋韵味的建筑包括圣雅阁中学旧址、芜湖老海关大楼、萃文中学旧址、中国工商银行旧址、范罗山英驻芜领事署旧址等,保存完好、风格多样,这些建筑群构成一幅芜湖近代化的生动画卷。

(八)宗教文化

芜湖是典型的兼容并蓄、中西合璧的城市,长期的商业交流形成相对宽松的宗教环境,西方的天主教、基督教丰富了芜湖的宗教文化。地藏佛教文化氛围厚重,公元719年,金乔觉落迹芜湖赭山小九华,广济寺便是金地藏的第一行宫,每年农历七月三十(月小为廿九)的庙会都会吸引大批善男信女前来烧香朝拜。1887年,由法国传教士金玉神父设计的芜湖天主教堂,统领了当时整个江南教区,素有“小巴黎圣母院”美誉。1888年,美国人赫怀仁受基督教会委托,在芜湖创办修建了弋矶山医院,它是一所教会式医院,主要宗旨便是行医布教。1934年,由西班牙修士蒲庐设计监造的内思高级工业职业学校(安徽机电职业技术学院的前身),是一所天主教教会学校,曾是当时安徽最大的工业职业专科学校。

二、芜湖文化旅游业发展的机遇与挑战

(一)面临的机遇

1. 芜湖文化旅游资源的开发态势良好

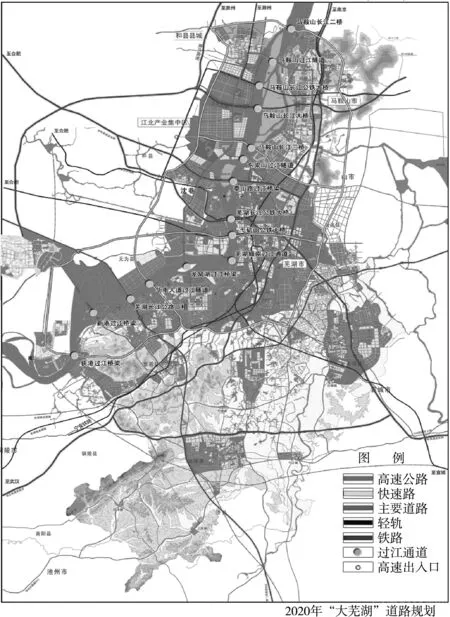

其一,区位交通优势明显。地理位置优越,处于省会合肥和长江经济带走廊的中间,区内、区际交通便捷。从旅游区位来看(图1),芜湖区域交通发达,是华东地区仅次于上海、南京的第三大综合交通枢纽。其二,文化旅游资源种类多样。芜湖是一座有着悠久历史文化的名城,文化底蕴深厚,历史名人荟萃、俊杰辈出,在全国全省有影响力的历史人物众多。其三,环境优势。青山、绿水、蓝天为芜湖赢得了“全国绿化先进城市”“国家园林城市”“全国文明城市”等荣誉称号,芜湖文化旅游业发展极具潜力,具备可持续发展的基础。

表1 芜湖文化旅游资源的分布

注:根据《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972—2003)、《安徽导游基础知识》(2016版)相关资料整理所得。

图1 2020年“大芜湖”区域交通规划图(注:来源网络)

2. 芜湖社会经济效益凸显

在城市化、商业化的发展进程中,芜湖区域文化旅游资源灿烂夺目,已经积累了浓郁的地方文化韵味。

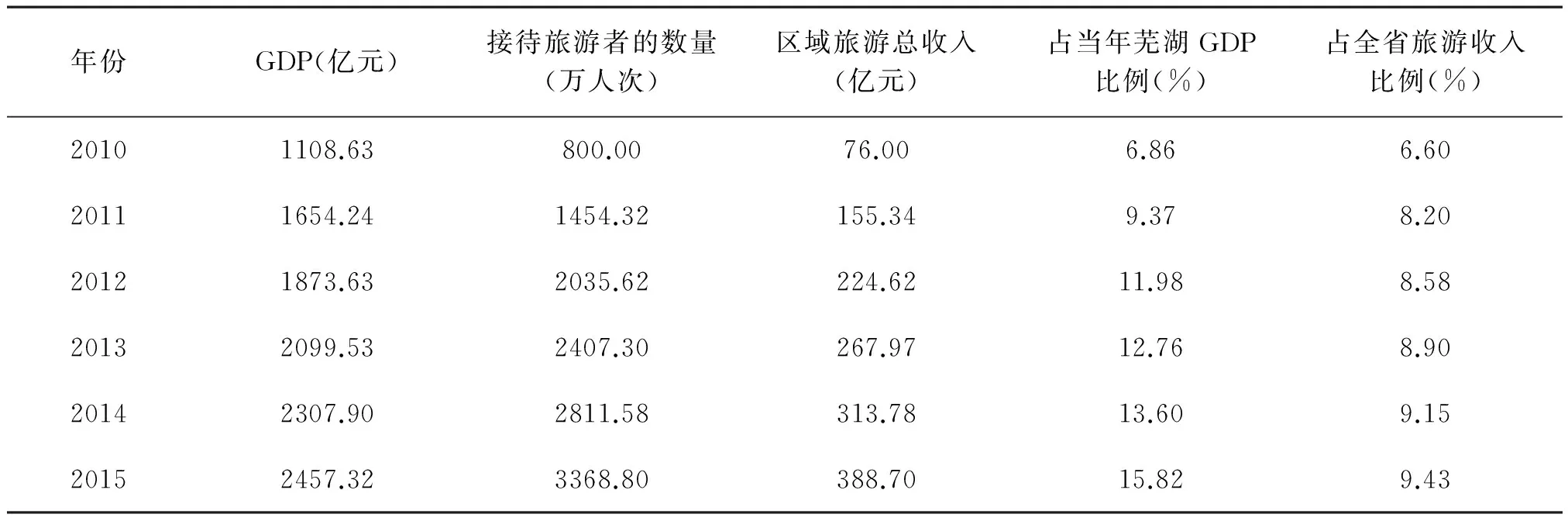

从表2可以明显看出,近几年,芜湖经济的GDP增长迅速,旅游收入及其占全市GDP、全省旅游收入的比例逐年增长,接待游客的数量也呈现逐年迅速增长的势头。整体看来,芜湖社会经济效益在安徽省名列前茅。

3. 长江经济带开发战略的巨大推力

2014年9月,国务院发布了《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》。同年12月,中央经济工作会议指出,要重点实施长江经济带战略开发。通过实施长江经济带的开发,充分利用和发挥长江沿线的资源优势、区位优势、交通优势及技术、人才优势,进一步扩大对外开放领域,充分发挥市场机制作用,在更大的地域范围内实现资源的优化配置,在我国形成一条东西经济大动脉,甚至在世界竞争中争取一席之地。芜湖位于长江中下游地段,是皖江城市带区域经济总量最大、发展速度最快的次中心城市和重要的内河口岸,芜湖经济的发展以及区域旅游资源的开发将不可避免地受到其深远而持久的影响。

表2 芜湖GDP与旅游收入情况(2010—2015年)

注:根据芜湖2010—2015年国民经济和社会发展统计公报整理。

(二)面临的挑战

1. 开发水平需要提升层次,旅游名片需要打磨发亮

芜湖是优秀的旅游城市,但是各旅游景点很少进行统一的规划、管理和保护,依旧处于粗放型的营销阶段。根据问卷调查,在外地游客心目中甚至芜湖本地人的印象中,芜湖徽商门户的形象大于旅游城市的形象。虽然旅游GDP收入和游客人数逐年递增,但是芜湖旅游仍然以山水风光留影、历史遗迹遗址、名人故居参观等观光旅游为主,文化内涵的挖掘力度不足,旅游产品档次不高,不能满足游客的更高需求。

2. 构建联动合作机制,提升市场竞争力度

芜湖各旅游景点各自为政,不成系统。景区内外的旅游氛围、接待设施、休闲娱乐场所、从业人员文化素质都严重滞后,很不适应“旅游+”发展的需要。在开发过程中同质化竞争严重,各景点开发主题结构单调,旅游资源规模较小,市场竞争力略显不足。除了方特旅游区、大浦乡村世界、马仁奇峰和丫山国家地质公园外,其余景区的主题大同小异,缺乏显著特色,对外吸引力不足。

3. 拓展“大江南”规划,整合旅游资源价值

芜湖,属于江南的一块碧玉,应该和宣城、徽州、马鞍山等资源整合起来,同时进一步扩大范围,要和杭州、南京、合肥三个上海的“副中心”文化资源整合起来,形成文化旅游的大气候。目前,芜湖文化旅游处于“有说头,没看头”“有看头,没由头”的瓶颈期,文化旅游资源的整合仅仅局限在狭小的圈子里,旅游价值难以充分发挥作用。旅游景点相对分散,难以形成较强的合力。经营管理水平存在短板,文化旅游资源优势没有得到充分发掘,尚未在知名度方面打造出国家级的品牌。因此,没有凸显独具一格的特色,形成自身的强项,整体旅游形象尚未形成。

三、芜湖文化旅游资源开发与利用的战略思路

(一)优化空间布局,“点线面体”全方位设计文化旅游主题线路

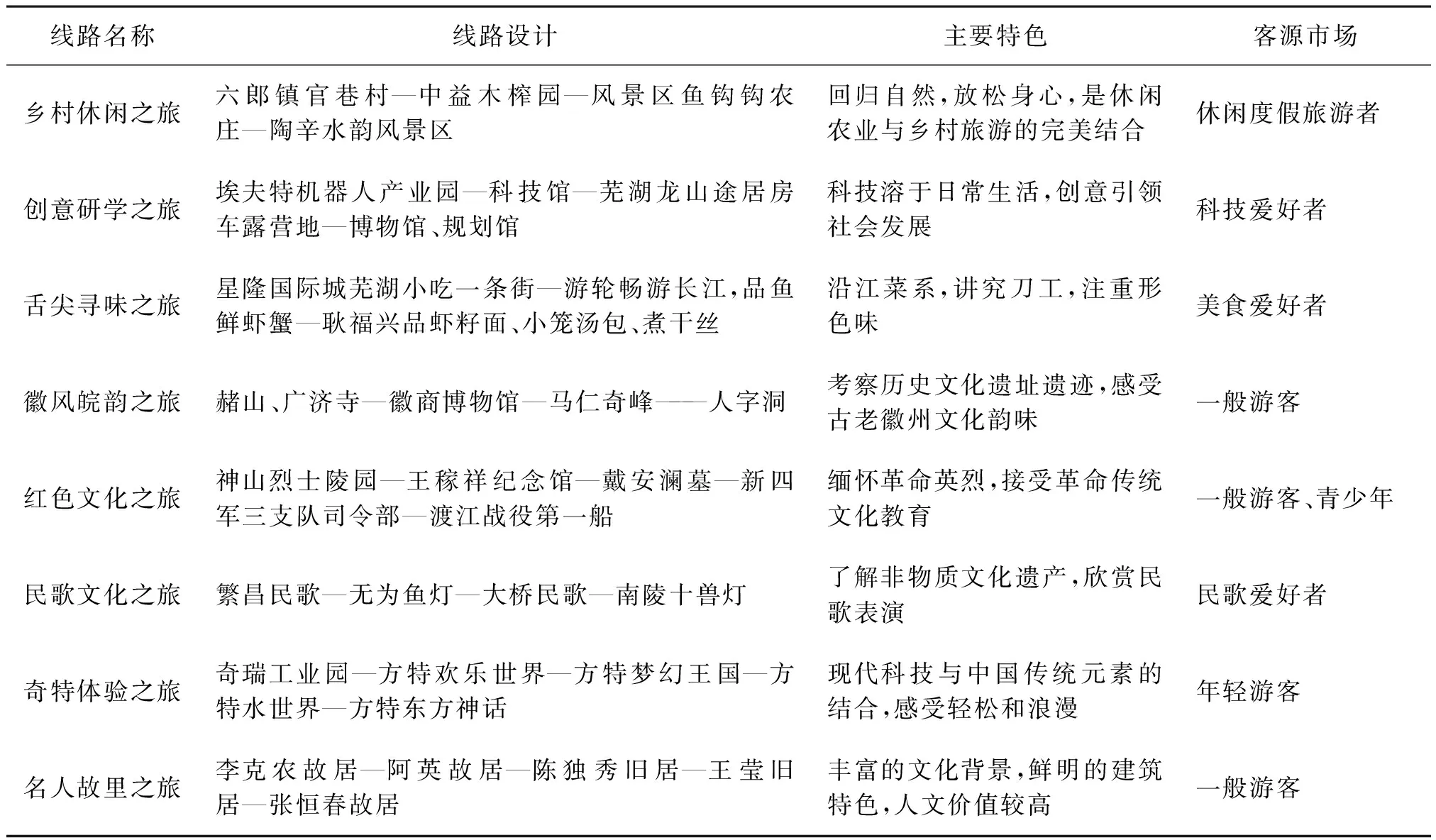

众所周知,每一条“旅游线路上参与组合的要素越多,组合变化程度越大,旅游资源的吸引力就越强,旅游线路的价值就越高”[3]。我们在进行文化旅游专线规划时,不妨在凸显文化主题的基础上,科学规划设计并优化整合各个旅游景点,充分挖掘芜湖文化旅游资源的内涵,适当恢复芜湖文化历史上的一些知名度较高、历史文化价值较大、资源特色鲜明的文化旅游景点。深度开发芜湖文化旅游资源,需要全面正确认识地域文化资源的整体特色和优势,尤其突出“皖江明珠,梦幻之都”旅游形象和文化历史的绝对优势。依据这个原则,我们可以优化、配置、重组旅游资源,按照不同的主题,不同的特色,不同的客源市场推出不同的旅游线路(表3),满足不同类型文化旅游者的需要。

(二)产业融合联动,文化旅游产业与其他产业互动发展

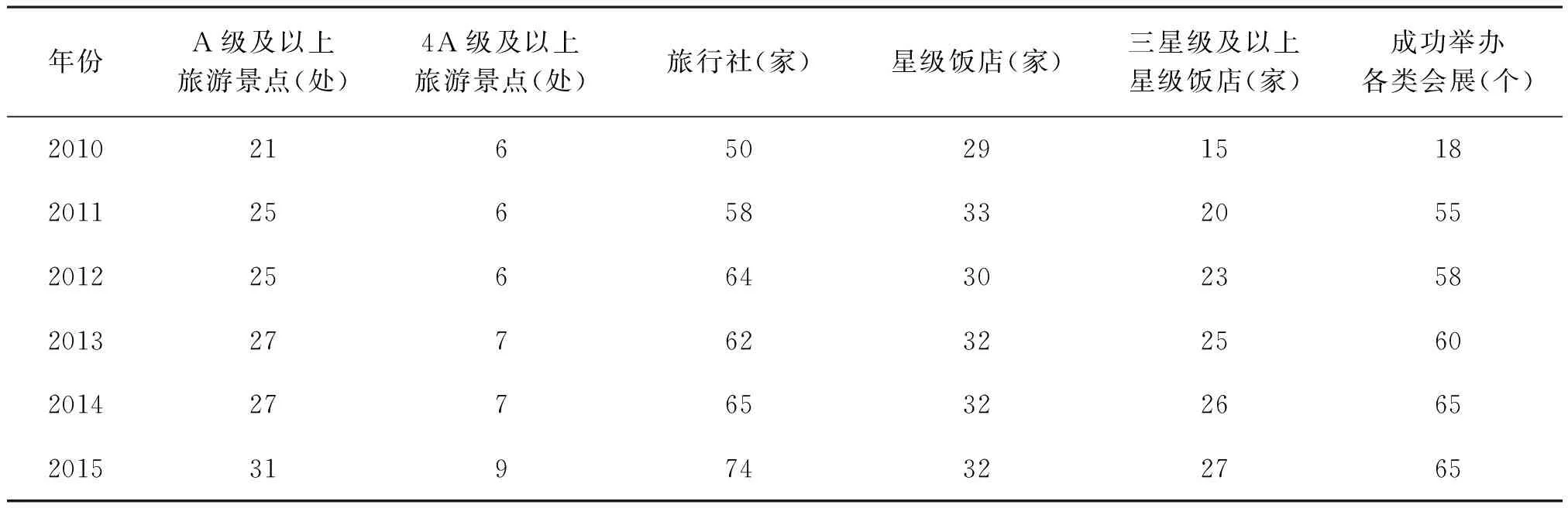

2016年3月17日,我国公布了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,明确指出“文化产业成为国民经济支柱性产业”[4],这一战略目标的指导意义为加快区域文化旅游的发展提供了契机。旅游文化产业发展的中心是旅游景区,但是也离不开相关行业的发展,离不开其他产业的连锁反应。如表4所示,随着芜湖旅游收入、旅游景点的逐年增加,芜湖的旅行社、星级饭店、会展等相关行业得以延伸并完善。

因此,充分发挥文化旅游业的融合能力,不仅为相关产业或领域的发展提供平台,而且也会促进产业联动效应。芜湖文化旅游产业的融合联动,应该明确其发展目标、区域分工、优先领域和优先项目,大力推进旅游产业与文化体验、会展创意、传媒娱乐、商业演出等行业的有机融合,加快对芜湖文化旅游项目及相关产业的系统规划,保障经济、文化、生态协调发展,形成人口、产业、资源和环境相协调的文化旅游发展的新格局,注重文化品位和效益,打造人文旅游的核心竞争力,推动芜湖文化旅游的新跨越。

表3 芜湖文化旅游主题线路设计

表4 芜湖文化旅游产业与其他产业链

注:根据芜湖2010—2015年国民经济和社会发展统计公报整理

(三)建立利益共享机制,完善区域旅游的规划整合

2009年7月,皖南国际文化旅游示范区由安徽省政府批准设立,2014年2月示范区便上升为国家战略,“国土面积5.7万平方公里,范围包括黄山、池州、宣城、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆七市,共47个县(市、区)。”[5]示范区文化底蕴深厚,旅游资源丰富,是全国甚至世界上区域优势明显和综合条件突出的文化旅游资源富集区。如表5所示,结合示范区七市旅游总收入、海外入境游客数量、旅游外汇收入及占全省旅游收入份额比例来看,2015年芜湖在七市横向比较中排名第四,处于中游地位。芜湖市应以丰富的文化旅游资源为依托,加大区域旅游合作,利用皖南文化旅游业发展的优势条件和优良的区位优势,协调共赢理念,整合区域资源,集成优势,共享发展。

表5 2015年皖南国际文化旅游示范区七市旅游收入情况

注:根据安徽省及黄山、池州、安庆、芜湖、马鞍山、宣城、铜陵市2015年国民经济和社会发展统计公报整理所得

芜湖的文化旅游还应重视区域旅游协作,文化旅游项目开发不仅考虑示范区其他六市,而且要统筹长江经济带一体化平台,理清区域一体化思路,即资源保护一体化、基础设施一体化、市场营销一体化,加快旅游基础设施的建设,建立健全各市旅游电子信息共享平台,兼顾各市各方利益,最终建立共同市场源平台,促进芜湖市乃至皖南国际文化旅游示范区社会经济效益的提升。

四、结语

近些年,芜湖文化旅游资源的开发与利用取得了不错的经济效益,但芜湖的文化旅游发展依旧处于“大而全、小而全”的粗放式增长阶段。面对机遇与挑战,芜湖应优化调整文化旅游开发的战略,加大芜湖文化旅游资源开发利用的力度,在合理分工的基础上加强合作,积极融入长江经济带国家战略平台,减少重复投资、盲目建设,避免文化产业结构趋同,充分发挥区域整合分工的规模效应,进一步实现芜湖文化旅游的全面产业化及经济、社会和环境三大综合效益的协调统一,争取早日实现芜湖旅游经济的全面振兴和文化旅游强市的目标。

[1]朱桃杏,陆林.近10年文化旅游研究进展——《TourismManagement》、《AnnalsofTourismResearch》和《旅游学刊》研究评述[J].旅游学刊,2005(6):82-88.

[2]芜湖县志·地理志·风俗(卷1)[M].民国八年(1919年)石印本.

[3]喻荣春.赣州“红、绿、古”色旅游资源整合发展策略探究[J].企业经济,2007(5):120-122.

[4]新华社.国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[EB/OL].(2016-03-17)[2016-03-17].http:∥news.xinhuanet.com/politics/2016lh/2016-03/17/c1118366322.htm.

[5]《皖南国际文化旅游示范区建设发展规划纲要》经国务院同意并批复[J].徽州社会科学,2014(3):9.

[责任编辑 南 文]

2017-03-15

安徽省教育厅人文社科研究重点项目“长江经济带战略下的皖南国际文化旅游示范区的整合开发研究”(SK2017A0619);芜湖职业技术学院科研项目“徽州文化背景下芜湖文化旅游的开发与利用”(Wzyrw201606)

凤卓(1982— ),男,安徽巢湖人,讲师,研究方向:区域文化、地域文化;周怀宇(1946— ),男,安徽无为人,教授,研究方向:历史学、历史文献学;魏军(1982— ),男,安徽庐江人,讲师,研究方向:旅游区域规划。

F

A

1008-6390(2017)04-0027-06