广西民族地区退耕户的认知、参与、意愿研究

——基于龙胜、隆林、金秀的抽样调查

■张姗

广西民族地区退耕户的认知、参与、意愿研究

——基于龙胜、隆林、金秀的抽样调查

■张姗

广西民族地区推行退耕还林政策已有十多年历史,通过对龙胜各族自治县、隆林各族自治县、金秀瑶族自治县三地402户退耕户的调查可知:退耕还林的环保效益已获得绝大多数退耕户的认可,但经济效益相对不明显;退耕户参加职业培训的比例较低,培训内容多集中在种植业方面;对于新一轮的退耕还林,退耕户的响应意愿强烈;退耕还林在县域之间存在差异,教育程度与年龄因素对受访者影响明显。因此,提出:加强退耕还林工作的宣传力度,提高民众思想意识;增强退耕户职业培训的实施力度,优化调整退耕区产业结构;因地制宜开展退耕还林,根据新形势调整新思路;落实对退耕户的优惠补贴政策,对困难人群进行重点扶持;提高地方政府的工作积极性,充分了解并尊重退耕户意愿。

广西;民族地区;退耕还林;退耕户

退耕还林工程,包括退耕地还林、还草、还湖和相应的宜林荒山荒地造林,是中国实施自然生态系统修复的标志性工程。广西自2001年实施退耕还林工程以来,截至2013年共完成退耕还林 987333公顷(1481万亩)[1],2014年又完成退耕还林 15049公顷(22.57 万亩)[2],成果显著。关于广西的退耕还林工程,学界已有不少研究,涉及生态学、经济学、资源环境学、土壤保持等多门学科。其中,有关退耕还林工程效益的研究多利用监测、统计数据从经济效益、生态效益的角度入手①退耕还林工程涉及地域广阔,因此关于其效益的研究成果十分丰富,既有国家林业局从国家层面进行的整体研究,如《退耕还林工程生态效益监测国家报告(2013年)》(中国林业出版社,2014年)、《退耕还林工程生态效益监测国家报告(2014年)》(中国林业出版社,2015年),也有许多对某些地区的具体案例研究,其中有关广西地区的研究成果有:于明含、孙保平《广西平果县退耕还林土壤环境效应及生态效益价值估算》(《浙江农业学报》,2012年第1期),牛辉、庄嘉、胡冬冬《广西凤山县退耕还林土壤效应及生态效益评价研究》(《安徽农业科学》,2013年第5期),牛辉《桂西北不同经济林退耕模式综合效益评价研究》(广西大学,2013年硕士论文),赵瑞《广西平果县退耕还林工程生态效益监测与评价研究》(北京林业大学,2015年硕士论文),胡冬冬《广西不同退耕还林模式生态效益监测与评价》(广西大学,2015年硕士论文),等等。,而退耕还林参与主体——退耕户们的评价与意愿在研究中少有体现。2014年9月,国务院批准了由国家发展改革委、财政部、国家林业局、农业部、国土资源部等部委联合提交的《新一轮退耕还林还草总体方案》,标志着我国退耕还林工程进入到一个新的阶段,广西也随之启动了新一轮的退耕还林工程。为了让新一轮退耕还林工程的实施更具有针对性与可持续性,了解参与家庭的评价与意愿至关重要。本文在广西民族地区进行广泛调研的基础上,从退耕户对退耕还林工程的认知、职业培训的参加情况、未来继续参与退耕还林的意愿三个方面进行实证分析,以期丰富完善广西民族地区退耕还林的研究内容,对其今后退耕还林工作的开展提供相应的数据参考与政策建议。

一、调查对象的基本情况

广西既是退耕还林的主要省区之一,也是退耕还林区域中重要的民族地区之一。中国社会科学院民族学与人类学研究所自2013年开始主持国家社科基金重大委托项目、中国社会科学院创新工程重大专项“21世纪初中国少数民族地区经济社会发展综合调查”,基于此,2014年对广西龙胜各族自治县(下文简称龙胜)、隆林各族自治县(下文简称隆林)、金秀瑶族自治县(下文简称金秀)三个民族自治县,通过随机抽样的方式,以家庭为单位,进行了入户问卷调查。调查对象包括自治县城乡各民族成员,有效问卷回收数为1203份,其中参与了退耕还林的家庭共402户(龙胜126户、隆林134户、金秀142户)②本次调查以家庭为单位,部分受访者目前已经离开农村从事非农业活动,如某些教育程度为大学及以上的受访者或者现为公务员、事业单位工作人员的受访者,但因其所在家庭参与过退耕还林,故其填写的有效问卷也纳入本次数据的统计范围。。本文基于上述相关调查数据,使用统计软件SPSS对其进行统计分析,调查对象的基本情况如下:

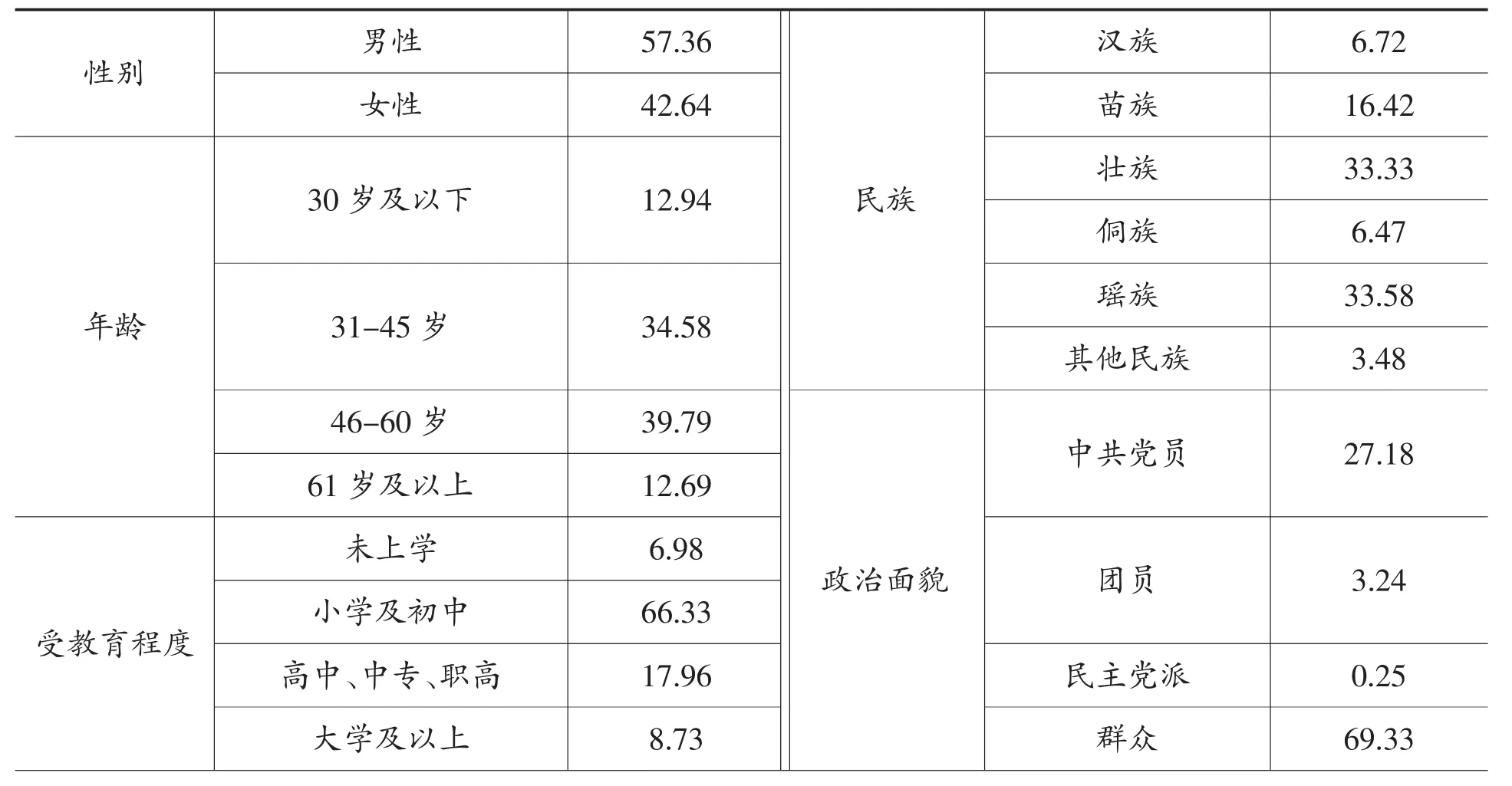

年龄方面,31岁至60岁的受访者合计占74.37%,是此次受访者的主要人群,30岁及以下与61岁及以上的受访者分别占12.94%与12.69%。受教育程度方面,未上过学的受访者占比较小,为6.98%;小学及初中文化程度的受访者占比最大,为66.33%;高中、中专或职高技校文化程度的受访者占比为17.96%;大学及以上文化程度的受访者占比8.73%。因此,从年龄与受教育程度来看,绝大多数的受访者具有表达自身真实感受与意愿的能力,从而保障了数据来源的有效性。性别方面,402位受访者中男性比例为57.36%,女性比例为42.64%。从民族身份来看,受访者主要由汉族、苗族、壮族、侗族、瑶族组成,其中由于调查点中的金秀为瑶族自治县,而壮族又是广西人口最多的少数民族,因此瑶族受访者与壮族受访者的占比高于其他民族受访者,分别为 33.58%与33.33%,符合现实情况。除此之外,苗族受访者占比为 16.42%,汉族受访者占比为 6.72%,侗族受访者占比为6.47%,其他数量较少的少数民族受访者①其他样本量较少民族主要包括彝族、布依族。合计占比为3.48%。从政治面貌来看,受访者中占比最大的为群众,占比为69.33%,中共党员占比为27.18%,团员与民主党派人士占比相对较小(表1)。总而言之,调查数据的特征与当地实际情况相符,受访者涵盖面较为广泛②本文进行数据分析时,从县域、民族、年龄、教育程度四个变量对受访者进行区分。,进而提高了研究的全面性与客观性。

表1 受访者的基本特征(%)

二、退耕户对退耕还林效益的认知

(一)环保效益

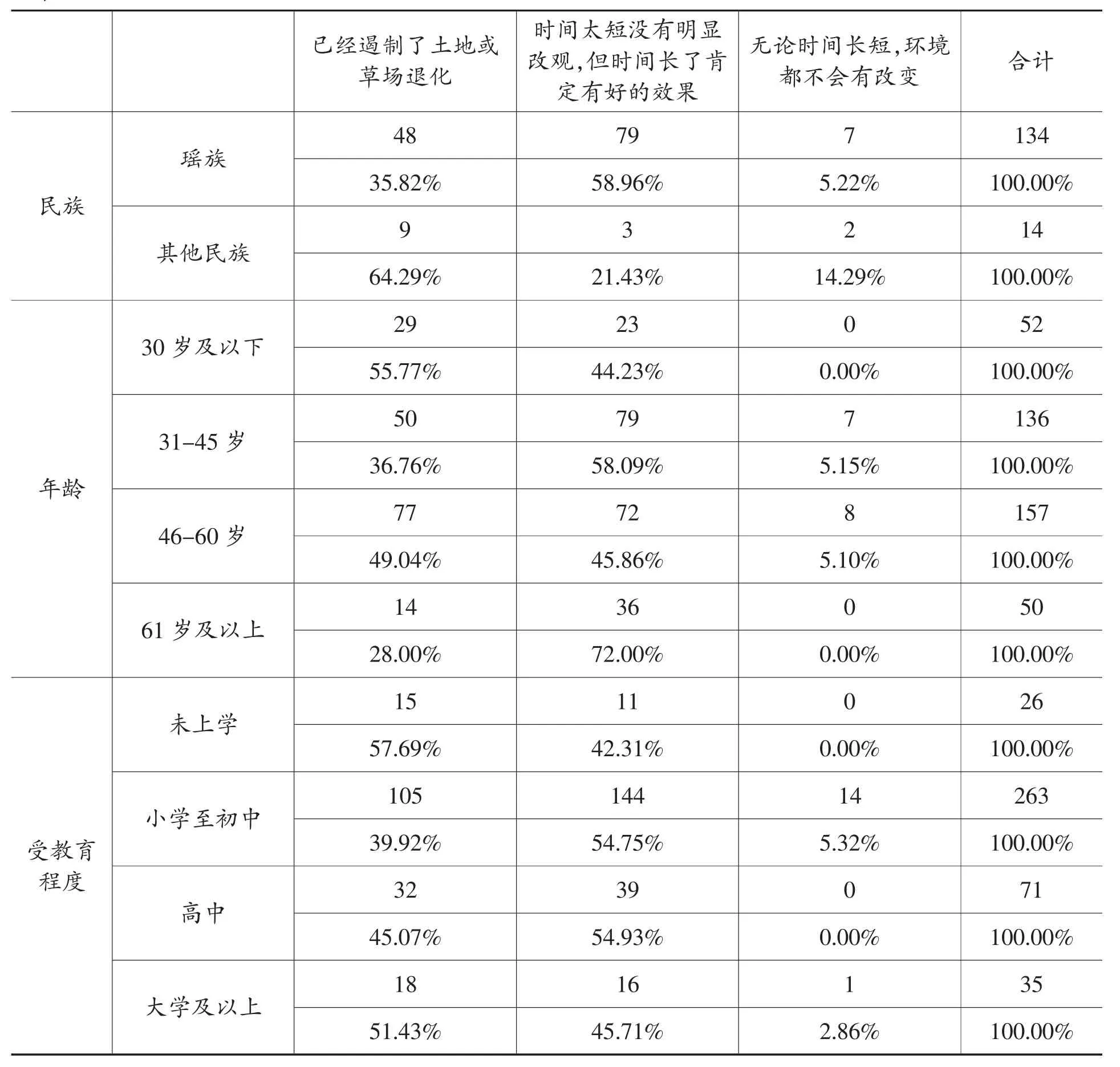

退耕还林最初作为一项生态修复工程,实现环保效益是其首要目标,虽然以往的研究特别是生态学方面的研究都验证了这一点,但是退耕还林参与家庭的直观感受却无法体现。根据此次调查结果,395名有效回答表2问题的受访者中,43.04%的人认为退耕还林工程已经遏制了土地或草场的退化;53.16%的人认为目前实施时间太短没有明显改观,但时间长了肯定有好的效果;只有3.80%的人认为无论时间长短,环境都不会有改变。因此,绝大部分的受访者对退耕还林工程的环保效益持肯定态度,同时,超过一半的受访者认为环保效益尚未明显体现。从县市区域来看,三个民族自治县对退耕还林环保效益持肯定态度的占比均大于等于95%,差别不是很明显,但是在环保效果目前是否已经显现方面,隆林受访者中认为已经遏制了土地或者草场退化的占比为61.07%,远高于龙胜的 35.48%与金秀的32.86%。从民族维度来看,各民族受访者的选择差异不明显,对退耕还林的环保效益均有较高认可,其中瑶族受访者中认为退耕还林已经遏制土地或草场退化的占比为35.82%,低于整体水平以及其他各民族受访者中的占比。从年龄维度来看,30岁及以下与61岁及以上受访者中否定退耕还林工程环保效益的占比为0,而30岁至60岁受访人群的否定比例相对较高,超过了5%。同时,在对退耕还林环保效果目前是否已经显现方面,不同年龄段的差异较为明显,其中,30岁及以下受访人群中认为已经遏制土地或草场退化的占比最高,为55.77%;46岁至60岁受访人群中此项占比为49.04%;31 岁至 45 岁受访人群为 36.76%;60岁及以上受访人群中此项占比最低,为28.00%。从受教育程度来看,学历为小学至初中的受访者对退耕还林环保效益否定占比为5.32%,相对高于其他受访者,同时,这一受访人群对目前退耕还林的环保效益已经显现的认可度为39.92%,低于整体平均水平以及其他学历类型受访人群(表2)。

表2 退耕受访者对退耕还林环境保护效果的评价

续表:

(二)经济效益

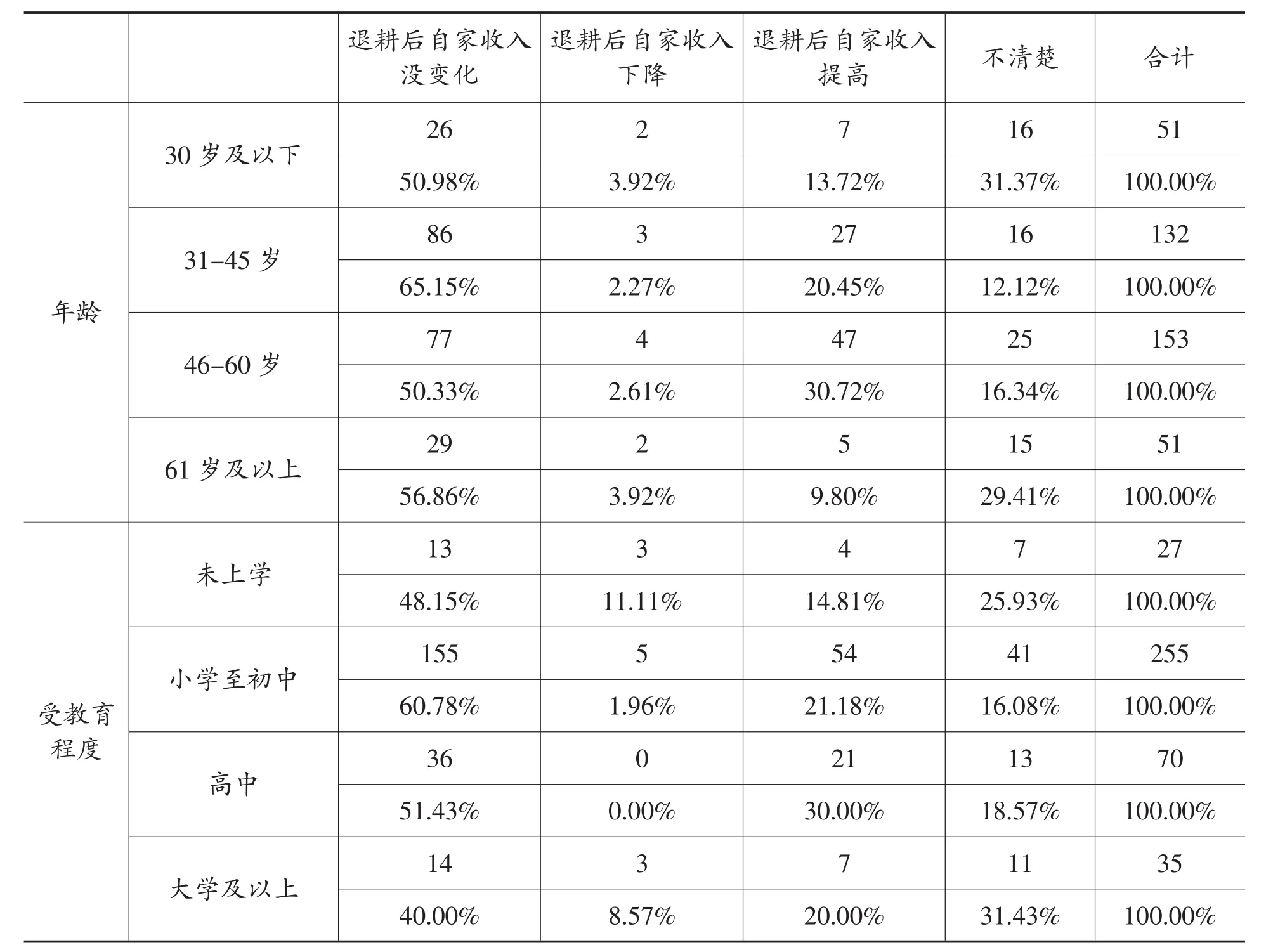

退耕还林工程涉及区域广阔,人数众多,在实现其环保效益的同时,还应不影响参与家庭的经济生活水平,为此国家投入了大量资金,对于参与家庭给予补贴。整体而言,387名有效回答表3问题的受访者中,56.33%的人认为退耕还林之后自家收入没有变化,22.22%的人认为收入有所提高,18.60%的人表示不清楚,只有2.84%的人认为自家收入有所下降。从县市区域来看,差异明显,隆林受访者中选择退耕后自家收入提高、下降以及不清楚的比例均高于龙胜、金秀,而龙胜与金秀两县受访者中认为自家收入没有变化的占比远高于隆林。从民族维度来看,瑶族与侗族受访者中认为自家收入没有变化的占比相对较高,分别为60.16%与60.00%,汉族受访者中认为收入有所下降的占比高于其他各民族受访者,为7.69%,苗族与壮族受访者中认为收入有所上升的占比高于整体平均水平及其他各民族受访者,为28.13%与24.62%。从年龄维度来看,各年龄段受访者中均有超过一半的人认为收入没有变化,其中,31至45岁受访者中认为收入没有变化的占比明显高于其他年龄段受访者,为65.15%。30岁及以下与60岁及以上受访者中,近三分之一的人不清楚收入的变化,而46至60岁受访者中认为收入有所提高的占比则明显高于其他年龄段受访者,为30.72%。另外,各年龄段受访者认为收入有所下降的比例均较低,差异不明显。从受教育程度来看,学历为小学至初中的受访者中认为自家收入没有变化的占比明显高于其他受访者,为60.78%,高中学历受访者中认为收入有所提高的占比明显高于其他受访者,为30.00%,而未上过学与学历为大学及以上受访者中,认为收入有所下降以及不清楚的比例明显高于其他受访者(表 3)。

续表:

三、退耕还林职业培训项目的参与情况

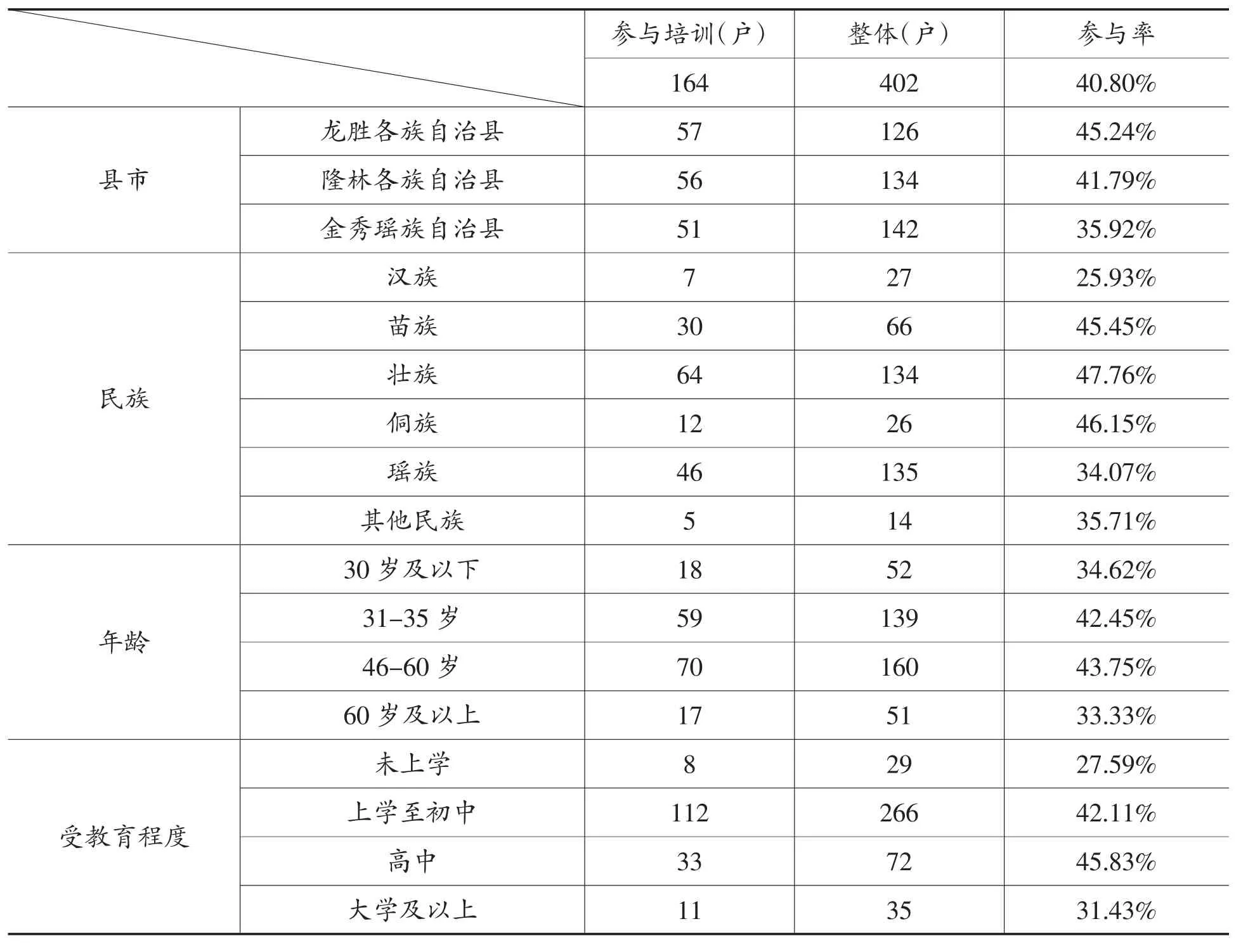

为了保证退耕户的经济收入,工程推行之初就要求当地政府及相关部门对退耕还林参与农户进行职业培训。2002年国务院公布的《退耕还林条例》中的总则第九条明确规定:“国家支持退耕还林应用技术的研究和推广,提高退耕还林科学技术水平。”第三章第二十四条也指出:“县级人民政府或者其委托的乡级人民政府与有退耕还林任务的土地承包经营权人签订的退耕还林合同内容应该包括技术指导、技术服务的方式和内容。”但此次调查显示,402户退耕还林参与家庭中,只有40.80%的家庭参与过职业培训。从县市区域来看,龙胜受访者的参与率最高,为45.24%,金秀受访者的参与率最低,为35.92%。从民族维度来看,汉族受访者的参与率明显低于其他各民族受访者以及整体平均水平,为25.39%。从年龄维度来看,30岁及以下与60岁及以上受访者的参与率分别为34.62%与33.33%,均低于整体平均水平与其他年龄段受访者。从受教育程度来看,未上过学与学历为大学及以上的受访者的参与率分别为27.59%与31.43%,明显低于整体平均水平与其他学历受访者(表 4)。

表4 退耕受访者参与职业培训的情况

关于退耕户参与职业培训的内容,整体而言,种植业培训是最主要的培训内容。164名参与者中,65.85%的人参加了种植业培训,13.41%的人参加了畜牧业、养殖业培训,13.41%的人参加了劳务(外出务工)培训,7.32%的人参加了种林种草培训。从县市区域来看,金秀受访者中参加种植业与种林种草的比例高于龙胜与隆林,而龙胜受访者中参加畜牧业、养殖业与劳务(外出务工)的比例高于隆林与金秀。从民族来看,侗族受访者中参加种植业培训的比例最高,为91.67%;瑶族受访者中参与劳务(外出务工)培训的比例高于其他各民族受访者,为21.74%;同时,侗族、瑶族受访者中无人参与畜牧业、养殖业培训,汉族、苗族、侗族受访者中无人参加造林种草培训。从年龄来看,受访者参加种植业培训的比例与年龄呈现正相关,即参与者年龄越大,参与种植业培训的比例也越高;而畜牧业、养殖业与劳务(外出务工)培训的参与率则与年龄呈现负相关状态,即参与者年龄越大,参与畜牧业、养殖业与劳务(外出务工)的比例也就越低。受教育程度方面,112名学历为小学至初中的受访者占所有参加培训人数的68.29%,是参与培训的主体人群,其次是高中学历的受访者;其中前者在种植业与畜牧业、养殖业培训的参与率较高,后者在种林种草与劳务(外出务工)培训的参与率较高(表 5)。

表5 退耕受访者参与职业培训的项目

四、退耕户对退耕还林的政策期待与参与意愿

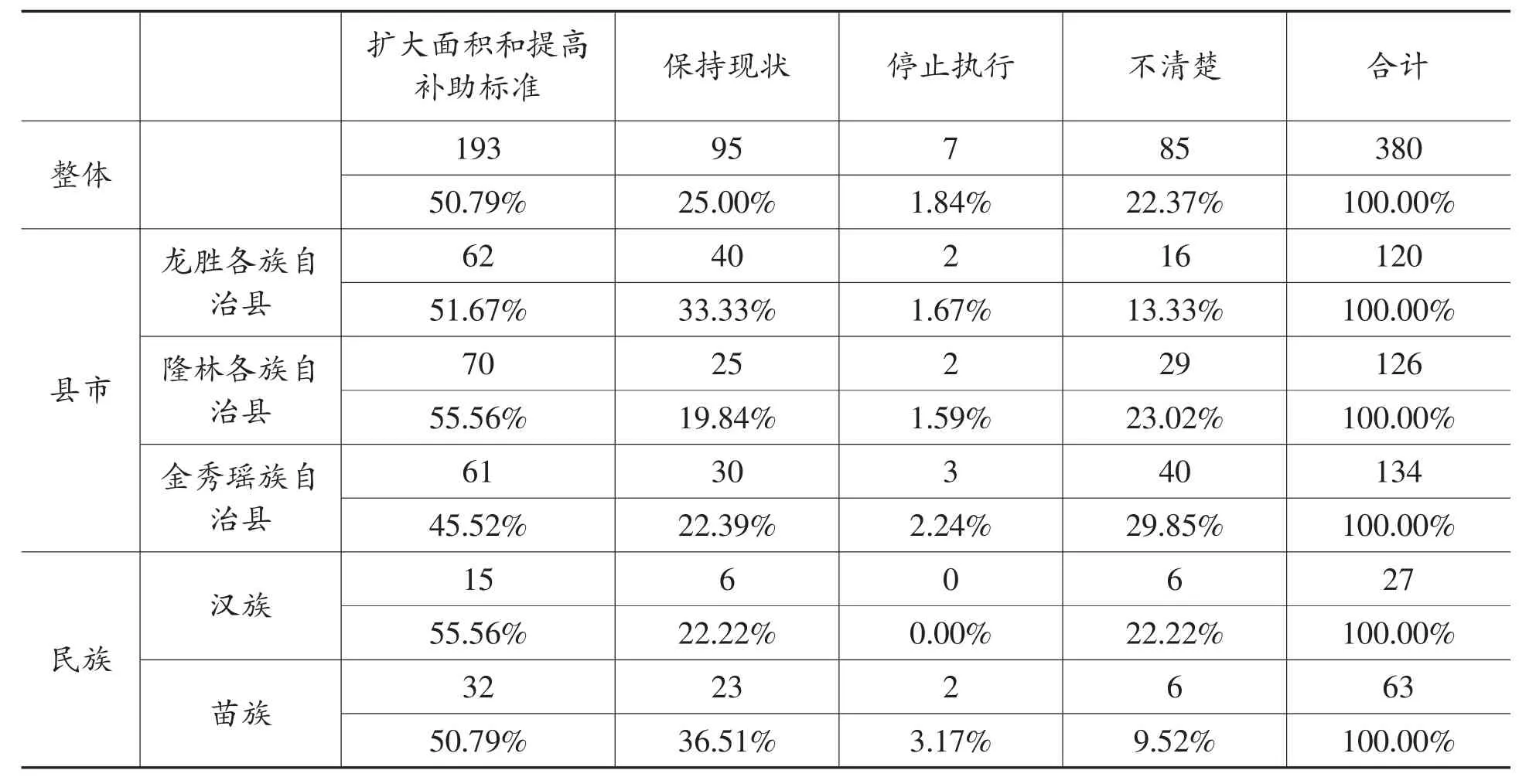

2014年后,国家开始执行新一轮的退耕还林工程,与以往相比,总体思路发生了较大变化,其中之一就是明确要求政府不能搞强迫命令,坚持农民自愿,政府引导的原则,充分尊重农民意愿,退不退耕,还林还是还草,种什么品种,由农民自己决定①参见《国家发展改革委有关负责人关于启动新一轮退耕还林还草答记者问》,载国家发展和改革委员会官网,http://zys.ndrc.gov.cn/xwfb/201409/t20140927_626893.html。。对于今后退耕还林政策的期待,380名有效回答此问题的受访者中,50.79%的人认为应该扩大面积和提高补助标准,25.00%的人认为应该保持现状,22.37%的人表示不清楚,只有1.84%的人认为应该停止执行,即大多数的人还是愿意在未来继续参与退耕还林。从县市区域来看,各县主张停止执行的比例都比较低,主张继续实施(包括保持现状与扩大面积、提高补助)的比例方面,龙胜最高,为 85.00%,隆林为 75.40%,金秀为67.91%。从民族维度来看,各民族受访者选择停止执行的占比都比较低,苗族受访者中选择继续实施的比例最高,为87.30%,而汉族、壮族、侗族、瑶族受访者中选择不清楚的占比都超过了20%。从年龄维度方面,在选择继续参与退耕还林方面,61岁及以上受访者的支持率最低,为63.26%,远低于整体的平均水平,同时,这一人群受访者中选择不清楚的比例最高,为32.65%。从受教育程度来看,未上过学的受访者的特征与61岁及以上受访者相似,对于继续实施退耕还林的支持率最低,为59.26%,两者的原因都并非是不支持退耕还林,而是选择不清楚的比例较高,从而表明未受过教育与年龄超过60岁的受访者对于政策的了解程度较低,在表达个人意愿方面属于相对弱势群体(表6)。

表6 退耕户对退耕还林的政策期待与参与意愿

续表:

五、结论与建议

(一)结论

退耕还林工程作为保护国土生态安全,强农惠农的“生态工程”“民心工程”,既具有改善生态环境的环保任务,也具有优化农业种植结构,实现农民增收的经济任务。此次调查显示,退耕还林的环保效益已经获得96.2%的受访者的认可,但经济效益相对体现不明显,仅有22.22%的受访者表示退耕后自家收入有所提高。与此同时,在认可退耕还林环保效益的受访者中,超过一半的人认为环保效益目前尚未显现出来。退耕户参加职业培训的比例较低,仅为40.80%,培训内容多集中在种植业方面。对于新一轮的退耕还林,退耕户的响应意愿较为强烈,仅有1.84%的受访者认为应该停止执行。退耕还林县域之间存有差异,其中隆林受访者对退耕还林环保效益已经显现的认可率最高,对退耕后自家收入有所增长的认可率也最高;龙胜受访者的退耕还林职业培训参与率最高,未来继续参与退耕还林的意愿也最强烈。不同民族的受访者选择有所不同,但产生的差异不及教育程度与年龄因素对受访者的影响明显。未受过教育以及年龄超过60岁的受访者,在退耕后增收家庭所占比例、职业培训的参加率、退耕还林政策的知晓率方面都相对最低,需要给予更多关注。

(二)政策建议

1.加强退耕还林工作的政策宣传,提高民众思想认识

调查显示,不少受访者对于退耕还林的相关政策表示不清楚,对于退耕还林的意义与目标也不尽了解,谈及对退耕还林政策的未来期待时,更有高达22.37%的受访者选择了不清楚。退耕户作为实施退耕还林工程的主体,对政策的了解程度直接影响工程的落实效果,特别是2014年新一轮退耕还林工程实施之后,“退不退耕,还林还是还草,种什么品种,由农民自己决定”,退耕户清晰与明确的意愿变得更加重要。退耕还林并不是退耕户弃耕种树、将耕地换为林地、坐等领取补助那么简单,除了完成改善环境的生态目标,还应该与林业产业发展、农民增收致富、美丽乡村、生态文明建设等经济、社会目标紧密相连。地方政府应该贯彻落实中央精神,做好退耕还林的宣传工作,让广大人民群众能更为深入地了解退耕还林的意义与内容,进而提高退耕还林工程实施的成效。

2.增强退耕户职业培训的实施力度,优化调整退耕区产业结构

退耕还林工程,作为一项涉及地域广、参与人数多、投入力度大的强农惠农工程,在推行之初就要求当地政府及相关部门对退耕户进行职业培训,2002年国务院公布的《退耕还林条例》第三章第二十四条明确指出:“县级人民政府或者其委托的乡级人民政府与有退耕还林任务的土地承包经营权人签订的退耕还林合同内容应该包括技术指导、技术服务的方式和内容。”调查地区仅有40.80%的退耕户参与了职业培训,说明当地政府对退耕职业培训的实施与宣传力度还有待提高。另外,目前退耕户参与培训的项目以种植业为主,当地职业培训的内容还比较单一,有待更加丰富与多元化。《新一轮退耕还林还草总体方案》规定退耕还林的配套保障措施应该包括“在不破坏植被、造成新的水土流失前提下,发展林下经济,以耕促抚、以耕促管。鼓励个人兴办家庭林场,实行多种经营……发展特色产业”,因此除了继续实施种植业方面的职业培训,还应该根据产业结构调整优化的要求,扩展职业培训的内容与种类,如在发展绿色生态农业方面,广西地区有着得天独厚的优势与条件,在培训退耕户种植绿色安全农产品的同时,还应该通过经营、管理、销售等多方面的培训,提高退耕户多种经营的能力,实现增产增收,推动绿色经济长远发展。

3.因地制宜地开展退耕还林,根据新形势调整新思路

不同地区的地形地貌与生态环境有所不同,面临的退耕还林形势也不尽相同,并且通过调查得知,各地区退耕还林工作进展的程度与成效也有所差异。例如,关于退耕还林工程的环保效果是否已经显现,隆林受访者中持肯定态度的为61.07%,但龙胜与金秀受访者的认可率却只分别为35.48%与 32.86%,这其中的差距引人注意。因此,退耕还林工作不能搞“一刀切”,必须尊重各地的现实情况。同时,应该促进不同退耕区之间的学习交流,特别是对于退耕还林工作开展较好的县市,要积累其优秀经验,因地制宜地进行推广。除此之外,退耕还林工作根据新形势要及时调整新思路。比如,笔者调研中发现,最近几年退耕还林的效果得以较好巩固与迅速发展的城镇化密不可分,许多年轻人进城打工,一方面对生活能源木柴的需求量大大减少,另一方面留在村中继续耕种的人越来越少,在退耕地上进行复耕的情况也越来越少,比起需要更高劳力成本的耕种农业,人们越来越喜欢植树造林。在这种新形势下,完成退耕还林将不再是工作难点,如何更加有效益地完成退耕还林变得更为重要,相关部门应该帮助农民挑选合适树种,科学种植管理,在保障生态效益的前提下,实现经济效益与社会效益等多方面的共赢。

4.落实对退耕户的优惠补助政策,对困难人群进行重点帮扶

此次调查中,大部分退耕受访者对于退耕还林经济效益的体会还不明显。广西民族地区经济发展本身相对落后,落实对退耕户的优惠补助政策,直接关系到退耕家庭的生计水平。2008年,国家批复广西14个市86个县(市、区)实施巩固退耕还林成果专项规划,核定专项资金28.45亿元,自2008年至2015年分8年组织实施,项目主要包括建设基本口粮田、培育后续产业、发展以生物质燃气为主的农村新能源、对农民进行技能培训和林木补植补造[3]。《新一轮退耕还林还草总体方案》规定除每亩1500元补助(五年分三次支付)外,凡符合国家和地方公益林区划界定标准的,分别纳入中央和地方财政森林生态效益补偿。对于这些退耕还林的专项资金,地方政府应该加强监督,做到专款专用。另外,本次调查显示,没接受过教育与年龄超过60岁的受访者,在退耕户中属于相对弱势群体,对于政策的知晓度较低,缺乏参与培训项目的意识与能力,退耕后进行其他经营的难度较大,因此,对这一部分退耕户应进行重点帮扶。

5.提高地方政府的工作积极性,充分了解尊重退耕户意愿

根据广西林业厅2015年5月发布的《关于新一轮退耕还林实施情况的通报》[4],尽管林业厅两次要求各县申报新一轮退耕还林总规模任务,但各地申报积极性不高。同时,根据其通报附件《2014年度新一轮退耕地还林工程任务实施进度表》显示,本次调查的三县中,只有隆林名列其上,其他两县并没有参与。《新一轮退耕还林还草总体方案》特别强调要尊重民意,此次调查显示,受访退耕户继续参与退耕还林的意愿强烈,与各地政府申报积极性不高形成鲜明对比。正如通报中所说:“个别县政府组织、协调、落实的力度不够,致使新一轮退耕还林工作还停留在文件上,部门之间仍在相互推诿。”因此,地方政府应加强自身对退耕还林意义的思想认识,提高工作积极性,相关部门之间明确分工协作,在充分了解与尊重退耕户意愿的基础上,切实做好新一轮的退耕还林工作。

[1]广西壮族自治区林业厅.广西壮族自治区13年退耕还林1481万亩森林覆盖率提高4%[EB/OL].(2014-03-06)[2016-03-03].http://www.forestry.gov.cn/main/72/content-661428.html.

[2]国家林业局.中国林业统计年鉴2014[M].北京:中国林业出版社,2015:29.

[3]谢彩文,杨晓佼.完善工作机制保障,巩固退耕还林成果[N].广西日报,2011-07-13.

[4]广西壮族自治区林业厅.关于新一轮退耕还林实施情况的通报[EB/OL].(2015-05-29)[2016-10 -16].http://www.gxly.cn/News/Info/08D435C02B4095308D0C8C35B54A0000.

[责任编辑:李君安]

Study on the Cognition,Participation and Willingness of Rural Households about Conversion of Cropland to Forests Program in Guangxi Ethnic Areas——A Sampling Survey in LongSheng,Longlin and Jinxiu

Zhang Shan

Conversion of Cropland to Forests Program (CCFP) in Guangxi ethnic areas has been carried out for more than a decade.In this study, data from a survey taken in 2014 covering 402 rural households in Longsheng County,Longlin County and Jinxiu County show that:the ecological benefit of CCEP is remarkable while the economic benefit is still not obvious,technical training of rural households has not been widely promoted and is mainly focused on farming,the rural households'willingness of keeping on participating in CCEP is strong.There are some differences between CCEP in these three counties.Among the affecting factors for rural households,the roles of education and age are significant.

Guangxi; Ethnic Areas; Conversion of Cropland to Forests Program; Rural Households Involved in Converting Cropland to Forests

C957

A

1673-8616(2017)04-0090-14

2016-12-20

国家社科基金重大委托项目、中国社会科学院创新工程重大专项“21世纪初中国少数民族地区经济社会发展综合调查”(13@ZH001)

张姗,中国社会科学院民族学与人类学研究所助理研究员、博士(北京,100081)。