创新生态系统、高技术产业与京津冀协同发展新动能

——基于我国三大区域行业数据的比较分析

张贵,李佳钰,郭婷婷

(1.河北工业大学经济管理学院,天津300130;2.河北工业大学京津冀发展研究中心,天津300401)

京津冀发展研究

创新生态系统、高技术产业与京津冀协同发展新动能

——基于我国三大区域行业数据的比较分析

张贵1,2,李佳钰1,郭婷婷1

(1.河北工业大学经济管理学院,天津300130;2.河北工业大学京津冀发展研究中心,天津300401)

高技术产业是京津冀打造全国创新驱动经济增长新引擎的经济“基石”,创新生态系统的构建是高技术产业发展的最新趋势和必然选择。基于此,以京津冀为例,与长三角、珠三角的高技术行业进行深度数据比较分析,对创新生态系统的竞争力、资源占有程度、生态位适宜度和提升空间进行测算,旨在揭示其高技术产业发展的差距与成因。研究表明:京津冀高技术产业发展较长三角和珠三角存在一定差距,归因于发展层次落差、产业结构型错位、地方保护严密和市场缺乏活力。最后,以催生新业态、创造新模式和挖掘新引擎为路径,提出培育京津冀协同发展新动能的对策建议。

创新生态系统;高技术产业;京津冀;协同发展

高技术产业作为知识密集型、技术密集型的先导和战略产业,具有发展速度快、渗透能力强等特点,在推动产业优化升级、提升国家综合竞争力方面发挥着重要作用。2016年前三季度,我国高技术产业保持了10%以上的增速,成为实现经济振兴、抢占国际市场的突破口,预示着创新发展的新动能正在悄然萌动。随着以知识经济为特征的新经济时代到来,信息科技进步正在深刻地改变产业组织,世界各国争相抢占科技和经济的战略制高点,普遍认为产业创新远比政府自上而下的推动科技成果转化成生产力更为重要,创新主体之间的紧密结合远比单个主体的培育更为有效[1]。在全球日益重视创新生态系统建设的背景下,在大众创业、万众创新的驱动下,中国的高技术产业发展正在从创新系统范式向创新生态系统范式过渡。同时,京津冀协同发展上升为国家重大战略以来,政府引导在京津冀地区高技术产业发展中发挥了重要作用,863计划、火炬计划、批准成立北京高技术产业开发试验区等措施都有力地推动了高技术产业发展,从顶层设计上推动三地高技术产业的对接与合作。但是,相比于珠三角和长三角,京津冀高技术产业发展的协同程度较低,河北省高技术产业明显落后于京津两地,形成了“2+1”式异质结构,区域内资源与最适资源条件之间仍存在较大差距。因此,亟须深度揭示京津冀高技术产业向生态化转向的机理和对策,以构建支持持续创新活力的创新生态系统为发展路径,形成经济、社会和生态的良性循环。

一、相关文献综述

高技术产业作为引领经济发展的战略性产业,能够通过当代尖端技术提升经济结构和产业层次,带来经济跨越式发展。Williams(1983)从市场供需层面,提出高技术产业应以市场客户需求为导向[2];Ahuja和Katila(2001)从技术层面,指出技术创新和技术商业化是创新效率提升的关键[3];Beaudry和Breschi(2003),Chyi等(2012)通过实证分析,得出技术创新、技术溢出与高技术产业聚集间存在正相关关系[4-5]。政府R&D投入、企业R&D投入和创新效率间的关系研究一直以来都是国内学者关注的焦点,陈劲等(2013)选取我国211个高技术产业样本,利用层级回归模型发现产业聚集与创新绩效之间存在“U”型关系[6];余泳等(2015)以29个省市面板数据为样本,利用SEM模型发现R&D投入是中国高技术产业创新绩效的主要动力[7];戴魁早和刘友金(2015)以要素市场扭曲指数及1997-2009年省际面板数据为研究样本,发现要素市场扭曲对R&D资本投入和R&D人力投入有着不同的影响[8]。然而,国内外学者在理论分析和实证分析方面取得的成就并不能适应高技术产业在“新常态”下创新发展的需求,亟待实现其创新系统的生态化转向。

创新系统具有类似于生态系统中的能量流动、物质循环及新陈代谢[9],而创新生态系统具有一般创新系统所不具备的共生、演化、互动、稳定等特点。Moore(1993)、Iansiti和Levien(2004)最早提出商业生态系统,其研究推动从波特的价值链范式上升到生态系统范式[10-11],后继的学者进一步丰富了创新生态系统的理论内涵,从宏观视角来看,Freeman(1997)认为创新生态系统是由产业主体间的创新协作关系构成一种基本制度安排[12],Kayano和Chihiro(2008)在此基础上也提出创新生态系统应是各创新主体在遵循“丛林法则”前提下的竞合共生关系,通过创新系统与制度系统相互推进发展[13];从微观视角来看,Baarsma和Lambooy(2005)认为创新生态系统是以核心企业为依托,依靠政府、科研机构、高校以及猎头公司、金融机构等中间组织相互作用形成密不可分相互联结的网状架构[14],Ander(2006)在此基础上强调相关合作伙伴的互补性协作是生产出创新性价值产品的关键[15]。而吴金希(2015)以宏观文化分析和微观机理探究为研究重点,认为创新生态系统是指创新主体之间,基于某些技术、人才、市场、运作模式、文化等共同的创新要素而形成的组织体系,相互依赖、共生共赢,并且具有一定的稳定性、独立性[1]。刘雪芹和张贵(2016)在探讨创新生态系统的起源及必要性的基础上,认为创新生态系统是通过互补协作和共创共享获取高质量的技术,推动商业和经济增长,进而获得可持续发展的企业、产业、区域竞争优势,并从“异质性”的视角延伸了创新生态系统的理论内涵[16]。可以看出国内外学者在创新生态系统的内涵、构成及特征上取得了丰硕的研究成果,但大多停留在宏观理论层面,缺少中观层面的产业创新应用研究。

综上所述,由于国内外创新生态系统理论和高技术产业发展理论的实践切入、逻辑起点和运作过程有较大不同,因而我国不能简单地将创新生态系统理论“照搬”到高技术产业发展当中,必须从当前国际竞争的最新趋势和我国现实出发,将上述两种理论有机融合,深度探究创新生态系统推进高技术产业组织变革的影响,并对区域高技术产业创新生态系统的竞争力、资源占有程度和生态位适宜度进行合理测度。

二、创新生态系统推动高技术产业组织变革的机理分析

在日益激烈的市场竞争中,高技术企业为了提高自身的竞争力而不被市场淘汰,不断进行各种形式的产业组织变革。但是,受市场结构、消费需求、环境保护等因素的影响,单纯进行组织创新或者技术创新已经不能满足企业及市场需求,高技术企业的单独创新行为逐渐转变为“大学—产业—政府”的“三螺旋”模式(Etzkowitz,1995),并向着“政府—企业—大学—用户”的“四螺旋”模式进化,从而实现经济、社会和生态的良性循环,完成产业的生态化转向,形成能够支持持续创新活力的创新生态系统。

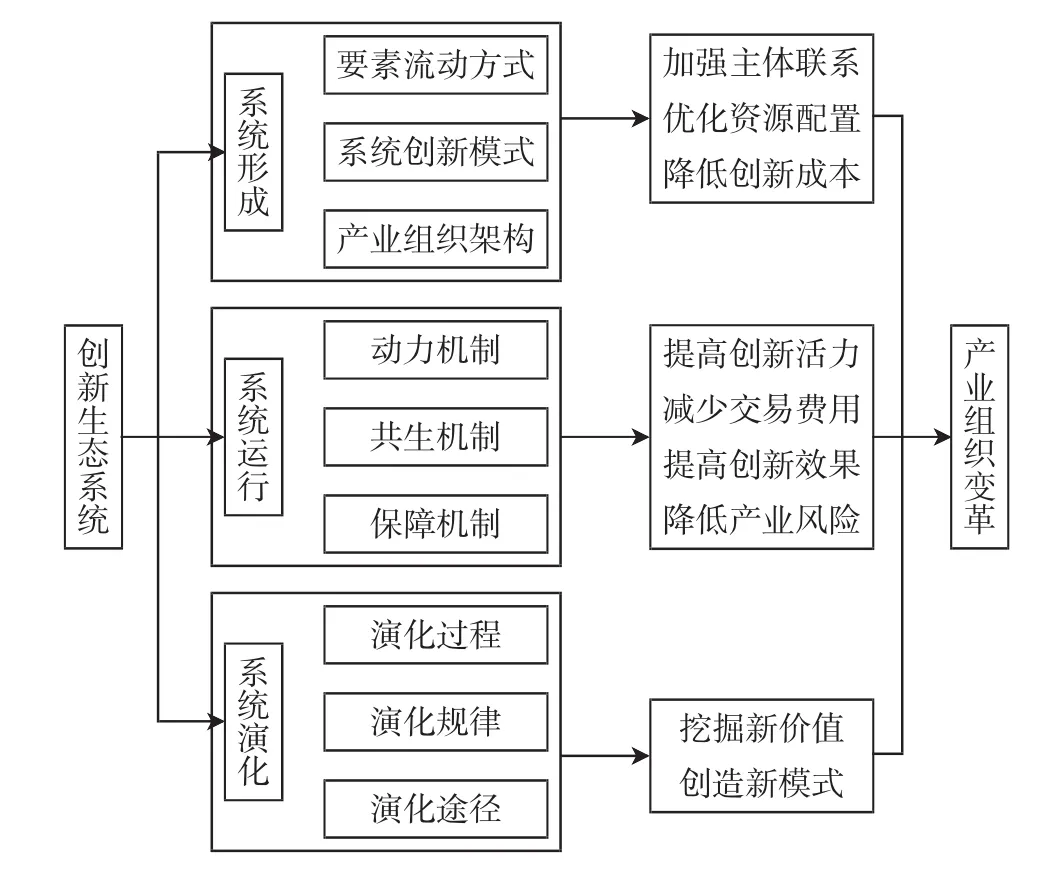

创新生态系统能够促进高技术产业主体之间呈现出网状交错的关系,相互聚集、相互粘附,推动产业组织结构实现自我进化与革新(Holling,2001;Zahra,2011)[17-18]。创新生态系统在形成、运行以及演化过程中形成新型的组织结构模式、系统运行模式和产业演化机制,最终实现不断升级与产业组织重构,其作用机理如图1所示。

图1 创新生态系统推动产业组织变革逻辑演绎(资料来源:作者整理)

系统形成方面,创新生态系统改变了以往层层代理的运行模式和静态封闭的组织架构,在运行与演化的过程中实现企业协同,通过有经济效率的环境约束规制影响高技术产业内的所有企业,进而激发企业的竞争优势,从而实现优胜劣汰(PorterM,Linde C,1995)[19];系统运行方面,循环的要素流动方式、平台式的组织架构突破了产业发展的生产方式和地理界限,企业之间通过平台交流互动、信息传播和市场交易,提高了信息流通速度,降低了系统主体之间创新的交易成本;系统演化方面,创新生态系统的发展水平与高技术产业的不同发展阶段高度相关,能够引导其在聚集、聚合的过程中实现聚变,在惯例遗传、主体变异和环境选择中挖掘产业发展新价值,创造产业发展新模式。

三、我国三大区域高技术产业创新生态系统的比较分析

随着创新驱动战略上升为国家战略,如何充分发挥产业主体的创新作用,实现高技术企业间协同及可持续发展是亟须解决的问题。21世纪以来,我国高技术产业进入系统式创新发展阶段,京津冀、长三角、珠三角地区作为高技术产业发展的先发地区,城市发展相对成熟,具备构建创新生态系统的基础,是全国产业发展的“风向标”,。因此,本文选取2006-2015年《中国高技术产业统计年鉴》中京津冀、长三角、珠三角高技术行业数据,根据前期研究构建的高技术产业创新生态系统综合评价指标体系,以高技术产业主体结构、发展环境、创新与扩散能力和生产经营能力作为一级指标,划分了10个二级指标和22个三级指标[20],对基于创新生态系统的三大区域高技术产业发展与运行进行比较分析。

(一)竞争力比较

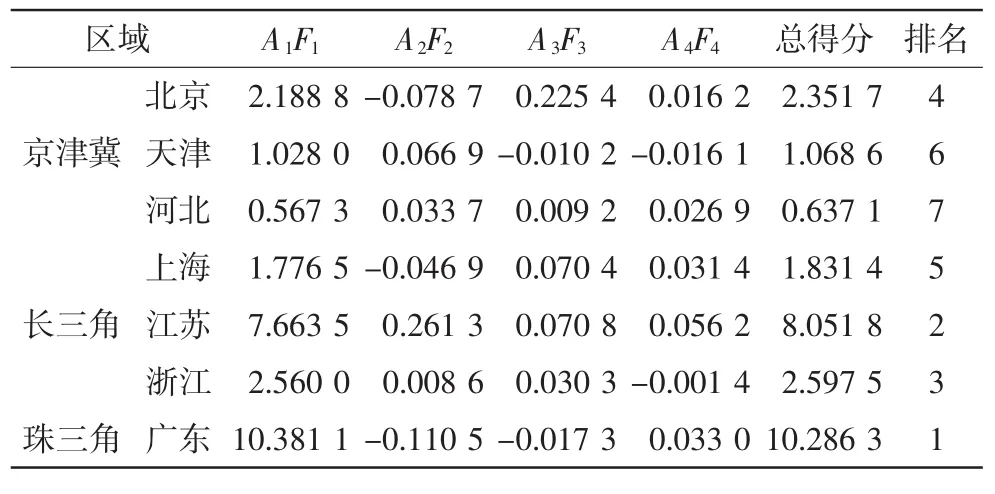

在创新生态系统中,创新主体间的协同共生能够优化高技术产业资源配置,闭合式创新降低产业风险,平台化组织形式降低交易成本,系统化显性知识体系提升创新效率。创新生态系统对高技术产业的作用最终体现在创新主体竞争力水平的提升上。因此,首先对其竞争力水平进行评价,运用主成分分析法进行测算,通过计算因子载荷量来反映指标对评价结果的影响程度。运用SPSS19.0软件对三大区域评价指标的标准化数据进行主成分分析,得到主成分特征值及方差贡献率,选择提取4个主成分的累计贡献率可以达到97.11%。将各个主成分特征值占所有主成分特征值之和的比例作为各个主成分的权重,建立衡量创新生态系统竞争力的主成分分析模型,再将每一个变量原始数据的标准化值乘以因子载荷量,并进行加总可得4个公因子的得分,根据所建立的高技术产业竞争力评价模型以及标准化后的指标数据,可以得出2014年京津冀、长三角、珠三角三大区域在创新生态系统视角下高技术产业竞争力的评价得分,如表1所示。

表1 2 0 1 4年三大区域高技术产业创新生态系统竞争力得分

从三大区域高技术产业竞争力得分来看,以广东省为代表的珠三角区域处于领先地位,竞争优势明显,其在投入、产出、技术、销售、生产效率、服务水平等方面存在巨大潜力;在长三角区域,竞争力较强的是江苏省,上海受到金融危机的冲击和产业结构调整的影响出现下降趋势;在京津冀区域,北京具有一定的竞争优势,但与珠三角、长三角区域相比差距仍然很大。

(二)资源占有程度比较

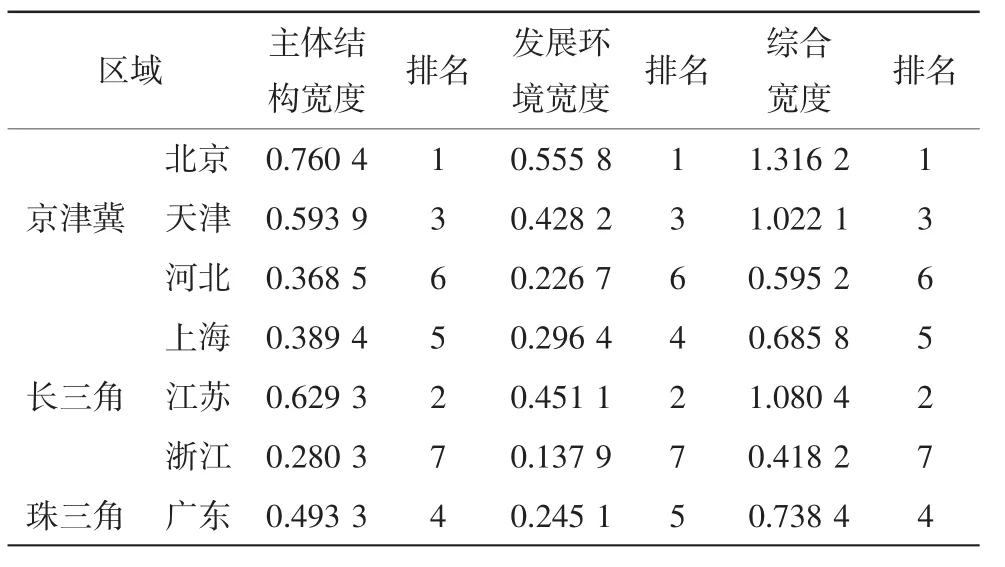

生态位是被一个种或一个亚种所占据的最后单位[21],是表征环境属性特征的向量集到表征种的属性特征的数集上的映射[22]。对三大区域高技术产业生态位的测度能够映射出系统内部存在的复杂非线性互动关系,从而量化创新生态系统促进高技术产业增值及可持续发展的效果。生态位宽度表示一个物种所占有资源的总和,可以用来描述在创新生态系统视角下高技术产业对资源的占有情况,生态位越宽说明该产业占有资源越多,生存能力越强,且具有良好的生态环境支撑。利用Shannon-Wiener指数模型计算生态位宽度,即其中B(s)i表示生态位宽度,pij表示第i个评价对象中所利用的资源j占其所有资源要素的比例。通过计算可以得出京津冀、长三角和珠三角2014年高技术产业主要生态因子(即所选取的主成分1和主成分2)的宽度,如表2所示。

表2 三大区域高技术产业生态位宽度对比

根据生态位宽度的测度结果,可以将三大区域的主要省域高技术产业创新生态位宽度划分为三个层次。第一层次包括北京、江苏和天津,综合生态位宽度在区间[1-1.5)内,说明其对资源有较强的占有能力,北京在主体结构和发展环境方面资源占有能力的优势都最为突出;第二层次包括广东、上海、河北,综合生态位宽度在区间[0.5-1)内;第三层次包括浙江,综合生态位宽度位于区间(0-0.5)内,说明其对资源的占有程度最低,支撑能力明显不足。

(三)生态位适宜度比较

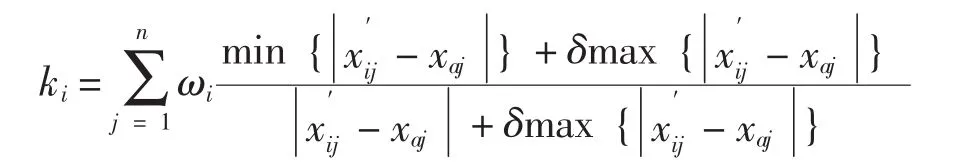

根据李自珍等(1993)提出的生态位适宜度的概念[23],运用生态位适宜度评价模型对三大区域高技术产业创新生态系统进行测量,即:

其中,ki表示第i个评价对象内高技术产业发展的适宜度(取值范围在0到1内),ki越大说明其现实生态位与最适生态位之间的差异越小,ωi表示生态因子的权重(本文通过熵值法确定权重)。通过计算可以得出三大区域高技术产业生态位适宜度,如表3所示。

表3 三大区域高技术产业生态位适宜度

从测度结果来看,珠三角的生态位适宜度最高,其高技术产业基本能够实现稳定高效的生态化运行,长三角次之,京津冀最差。值得注意的是,河北省高技术产业生态位适宜度仅为0.31,从区域和省域来看都反映出巨大落差。

(四)提升空间比较

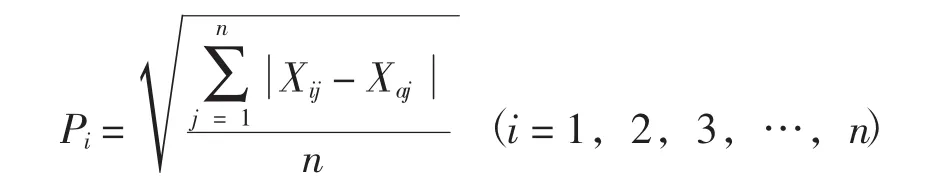

为进一步判断三大区域高技术产业创新生态系统发展的提升空间,引入进化动量模型:

其中,Pi表示进化动量值;Xi表示现实生态位,Xi=(Xi1,Xi2,Xi3,…,Xin),Xa表示最佳生态位,Xa=(Xa1,Xa2,Xa3,…,Xan)。通过计算可以得出三大区域的进化动量值,如表4所示。

表4 三大区域高技术产业创新生态系统进化动量值

从测度结果来看,珠三角进化动量值最小,说明其现实生态位基本接近最适生态位,创新生态系统能够推动高技术产业的可持续发展;京津冀进化动量值最大,说明其未来发展提升空间巨大,能够通过创新生态系统的构建形成促使创新不断涌现的可持续发展动力。

四、创新生态系统视角下京津冀高技术产业发展的差距及成因

近年来,京津冀形成了以北京为技术研究、天津为产业开发、河北为市场应用的产业生态链条循环雏形,但从创新生态系统视角来看,京津冀高技术产业发展与长三角、珠三角间仍存在差距:第一,整体竞争力相对较弱;第二,河北较京津的资源占有程度差异较大;第三,生态位适宜度相对较低;第四,与最适生态位间存在较大提升空间巨大。究其原因,可以从以下四个方面进行解释。

(一)发展层次落差

从竞争力比较的评价结果来看,北京、天津、河北的高技术产业发展处于不同阶段,竞争力存在较大差异。从京津冀三地高技术行业2014年的截面数据来看,北京高技术产业发展层次相对较高,2014年R&D经费投入高达天津和河北的2.35和3.59倍,天津与河北仍然处在工业化进程当中。目前,北京高技术产业集群初步形成,在充分利用各种资源优势的同时,打造了“大集中、小聚集”的格局;天津在软件、生物医药和清洁能源方面具有绝对优势,但受限于总体产量小和本土企业小,其尚未充分发挥知识、技术的集约化、专业化水平;河北从“服务京津、承接辐射”向“主动对接、错位发展”的转变为其高技术产业的发展提供了契机,但重化工业的经济特质使其加剧了对资源和能源的依赖,使其不得不停留在具有优势的资源型行业和低端产业链上,技术瓶颈拉低了发展层次。

(二)产业结构性错位

从资源占有程度的评价结果来看,北京、天津、河北的高技术产业在主体结构和发展环境上的差异反映了区域内的产业梯度性。从三次产业的划分来看,北京与天津,天津与河北的产业结构相似系数较高,同质化竞争加剧;而从进一步细分的行业来看,三地产业结构梯度性增强而互补性减弱,京津主要是以电子信息为代表的高新技术产业,而河北是以装备制造、钢铁冶金为代表重化工业,在这种结构性错位的影响下形成了“断崖式”差距,导致河北在被动承接京津产业转移的过程中更难协同。

(三)地方保护严密

从生态位适宜度的评价结果来看,京津冀整体的生态位适宜度较低。北京较天津、河北两地优势明显,三地各自根据自身的资源优势及创新发展需求确定发展规划和定位,选择更适宜自身的创新活动,地方保护主义色彩严重。虽然政府主导的高技术产业创新资源整合为协同发展奠定了较好基础,但其作为区域创新中的重要一方,相关政策的制定及实现资源优化整合均需要以提高生态位适宜度为前提。

(四)市场缺乏活力

从提升空间的评价结果来看,京津冀整体尚未接近最适生态位,对生态系统进行中度干扰将有利于产生和维持生态的多样性。目前,北京对科技研究与发展提供的经费并不充足,缺乏关键核心技术以及高端人才,缺少外资企业,大部分靠引进国外先进技术,本土市场缺乏活力;天津以合资、合作的组织形式为主,不利于天津本土企业原始创新能力的培育;河北产业布局雷同、项目重复建设和产能过剩的隐患导致市场存在大量零和博弈,缺乏竞合机制的引导与激励,难以融入协同发展的格局。

五、培育京津冀协同发展新动能的对策建议

从差距及成因分析可以看出,以平台化的组织形式实现高技术产业的网状连接,构建创新生态系统形成“一荣俱荣”的共生局面,是培育京津冀协同发展新动能的客观要求。推进高技术产业创新生态系统建设,不仅要准确把握创新生态系统的内在异质性和影响因子,还要以优化基础体系为路径催生新业态,以健全支撑体系为路径培育新模式,以完善引导体系为路径挖掘新引擎,使高技术产业创新生态系统真正成为京津冀协同发展的新动能。

(一)优化基础体系,催生高技术产业新业态

优化基础体系必须与京津冀高技术产业发展的需求相同步,强化“主体”与改善“环境”相同步,从促进产业主体成长、加强产业平台建设和优化产业发展环境三个方面搭建创新生态系统的基础体系,催生高技术产业新业态。

促进高技术产业主体成长:对高技术产业相关主体而言,首先要提高研究主体质量,优化产业创新组织结构,丰富产业创新主体种类,充分发挥中介组织的协调作用;其次要完善开发主体建设,增加开发主体类别,延伸产业链条,扩大交易市场;最后要扩大应用主体规模,注重市场导向,规范市场秩序,建立用户反馈机制,通过建立核心技术引领市场走向。

加强高技术产业平台建设:高技术产业的产业链结构复杂,需要借助信息科技进步催生的大数据、云计算、物联网等建立信息共享平台,实现跨部门、跨区域、跨层级、跨系统的数据交换与共享,破除行政壁垒;另一方面,依托“互联网+”打造高技术企业“双创”平台,深化工业云等技术的集成应用,促进技术产品创新和经营管理优化,提升高技术企业整体竞争力。

改善高技术产业发展环境:既要树立京津冀合作共赢的区域整体发展观,逐步消除阻碍高技术产业生产要素和商品自由流动的体制性障碍与壁垒;又要建立全国性的交通网络、通信网络、能源设施、防灾设施等基础设施,为新动能的萌芽和茁壮成长营造沃土。

(二)健全支撑体系,创造高技术产业新模式

健全支撑体系要从解决“脱实向虚”问题着手,完善“硬件”与丰富“软件”相结合,从强化创新支撑要素和完善创新服务体系两个方面承建创新生态系统的支撑体系,培育高技术产业新模式。

强化创新支撑要素:京津冀政府要对高技术产业发展给予必要的创新支撑要素,一是要注重培育企业家创新精神,提高企业家素质及管理才能,对创新生态系统内成功企业家进行宣传和激励,形成扩散效应;二是要保障企业的创新利益,明确产权归属并赋予其一定的垄断权利,尤其是在倡导开放性与共享性的创新生态系统中,通过维护企业个体利益形成创新激励机制。

构建创新服务体系:京津冀政府还要对高技术产业协同合作给予必要的服务支撑,一是建立完善的金融服务体系,在投融资机构层面给予优惠政策,辅以制度安排和监管约束;二是建立种类多样的中介服务机构,并在市场层面扩展进入渠道;三是要注重创新型人才的引进和引流,疏解首都的人口和就业压力。

(三)完善引导体系,挖掘高技术产业新引擎

完善引导体系要从时间和空间上统筹,提高创新的扩散的效率,从把握产业周期规律和提升产业创新的源头两个方面完善创新生态系统的引导体系,挖掘高技术产业新引擎。

把握产业周期规律:在高技术产业发展的初级阶段,北京和天津应加强对河北的创新政策倾斜,降低进入门槛,增加创新主体的多样性;在高技术产业发展的成熟阶段,建立信息共享机制和风险防控机制,保障京津冀协同发展的可持续性;在高技术产业发展的转型升级阶段,发挥政府主导和引领作用,拓宽产业要素学习、迁移与扩散的途径,增强产业主体对系统知识、信息、资源的捕获能力,引导产业平滑演进。

提升创新扩散效率:面对代表技术和需求发展新趋势的新引擎,传统的动力机制愈发显得落后。京津冀高技术产业既要以创意的涌现者作为创新源头,助其扩散到整个创新生态系统中,提高创新扩散的效率;又要逐步加强河北对比北京和天津的空间作用强度,通过创新扩散实现高技术产业深层次进化,从而实现京津冀协同发展下的共赢。

[1]吴希金.创新生态体系论[M].北京:清华大学出版社,2015.

[2]Williams K,Williams J,ThomasD.Why are the British bad atmanufacturing?[M].Routledge&Kegan Paul,1983.

[3]Ahuja G,Katila R.2001.Technological acquisitionsand the innovation performance of acquiring firms:A longitudinal study[J].Strategic management journal,22(3):197-220.

[4]Beaudry C,Breschi S.Are firms in clusters reallymore innovative?[J]. Economicsof Innovation&New Technology,2003,12(4):325-342.

[5]Chyi Y L,LaiYM,LiuW H.Knowledge spillovers and firm performance in the high-technology industrial cluster[J].Research Policy,2012,41(3):953.

[6]陈劲,梁靓,吴航.开放式创新背景下产业集聚与创新绩效关系研究——以中国高技术产业为例[J].科学学研究,2013(4):623-629.

[7]余泳,陈龙,王筱.R&D投入、非R&D投入与技术创新绩效作用机制研究[J].科技进步与对策,2015(6):66-71.

[8]戴魁早,刘友金.要素市场扭曲的研发效应及企业差异——中国高技术产业的经验证据[J].科学学研究,2015,33(11):1660-1668.

[9]Lundvall B A.Product Innovation and User-Producer Interaction[M]. Industrial Development Research Series No.31,Aalborg University Press,1985.

[10]Moore JF.Predatorsand prey:anew ecology of competition[J].Harv BusRev,1993,71(3):75-86.

[11]IansitiM,Levien R.Strategy asecology[J].Harvard business review,2004,82(3):68-81.

[12]克里斯多夫·弗里曼.技术政策与经济绩效:日本国家创新系统的经验[M].南京:东南大学出版社,2008.

[13]Kayano F,ChihiroW.Japanese and USPerspectiveson the National Innovatio Ecosystem.Technology in Society[J].2008,30(1):49-63.

[14]Baarsma B E,Lambooy JG.Valuation of externalities through neoclassicalmethodsby including institutionalvariables[J].Transportation Research PartDTransport&Environment,2005,(6):459-475.

[15]Adner R.Match your innovation strategy toyour innovation ecosystem [J].Harvard BusinessReview,2006,84(4):98-107.

[16]刘雪芹,张贵.创新生态系统:创新驱动的本质探源与范式转换[J].科技进步与对策,2016,33(20):1-6.

[17]HollingCS.Understanding theComplexityofEconomic,Ecological,and SocialSystems[J].Ecosystems,2001,4(5):390-405.

[18]Zahra S A,Nambisan S.Entrepreneurship in global innovation ecosystems[J].AMSReview,2011,1(1):4-17.

[19]PorterM,Linde C.Toward anew conception of theenvironmentcompetitiveness[J].Journal of Economic Perspective,1995(4):97-118.

[20]张贵,郭婷婷.创新生态系统与我国高新技术产业战略选择[J].科技与经济,2016,05:15-19.

[21]Grinnen J,理论生态学[M].孙濡泳,译.北京:科学出版社.1982.

[22]王刚,赵松岭,张鹏云.关于生态位定义的探讨及生态位重迭计测公式改进的研究[J].生态学报,1984,(2):1-9.

[23]李自珍,赵松岭,张鹏云.生态位适宜度理论及其在作物生长系统中的应用[J].兰州大学学报,1993,(4):219-224.

Innovation Ecosystem,High-technology Industry and the New Power of Beijing-Tianjin-HebeiCoordinated Development——Based on Com parative Analysisof Three Regional Industry Data

ZHANG Gui1,2,LIJia-yu1,GUO Ting-ting1

(1.Schoolof Economicsand Management,HebeiUniversityof Technology,Tianjin 300401,China; 2.Center for Beijing-Tianjin-HebeiDevelopmentResearch,HebeiUniversity of Technology,Tianjin 300401,China)

High technology industry is the cornerstone for nationaleconomic development for Beijing-Tianjin-Hebei.The construction of innovation ecosystem is inevitablewith a global trend.Based on the comparative analysis of industrial data in the region,this paper hasestimated the competitiveness,resource sharing rate,niche fitness and room for improvement, aiming to reveal the differences and reasons concerned.This research shows the reasons for the gaps between Beijing-Tianjin-Hebeiand others:leveldiscrepancies,faulty construction,localprotection and energy shortage.At last,this paper offerssome related suggestions.

Innovation ecosystem;high-technology industry;Beijing-Tianjin-Hebei;coordinated development

F061.5

A

1674-7356(2017)-02-0001-07

10.14081/j.cnki.cn13-1396/g4.2017.02.001

2017-01-03

国家社科基金重点项目(14AJY006);国家社科基金重大项目(13&ZD157);河北省教育厅人文社会科学重大项目(ZD201410);天津市科技发展战略研究计划项目(16ZLZXZF00340)

张贵(1971-),男,河北尚义人,教授,博士生导师,京津冀发展研究中心常务副主任、京津冀区域治理协同创新研究中心副主任,研究方向:区域经济、创新生态。

李佳钰(1989-),男,天津人,河北工业大学经济管理学院博士,研究方向:创新生态。

时间:2017-06-16网络出版地址:http://kns.cnki.net/kcms/detail/13.1396.G4.20170616.0924.002.html