叠高纸板,巧识中国地势

李 翔

叠高纸板,巧识中国地势

李 翔

以教学片段辅以案例分析的形式,呈现上海市初中地理教材中“中国地形地势”的部分教学过程。在教学过程中,教师充分调动学生参与叠纸板模型制作的积极性,学生在亲手做、亲眼看的过程中发现我国地势特征,并尝试总结地势对生产、生活的影响。

模型制作 行为体验 中国地势

随着教育信息技术的不断升级,越来越多的教师通过图片、视频、模拟软件等方式展现给学生一个个色彩缤纷的世界。从教师的角度来看,地理课堂变得更丰富多彩,教学手段变得更加多样,曾经很难展现的地理概念和原理,现在变得更容易让学生接受和理解。但从学生的角度来看,他们眼里的地理课未必有教师预想的那么奇妙。学生们都处于信息爆炸时代中,他们接触到的海量信息早已让他们形成了属于他们自己的“世界印象”,而且这样的印象很难被教师用单纯的说教改变。因此,让学生亲身参与到地理规律的发现和探索过程中来,通过学生的亲身经历来塑造或者改变他们心中的“世界印象”。这样的学习才会使得地理课堂变得更有效,更加吸引学生。

笔者选择了初中地理教材七年级上册第二章第二节“中国地形地势”为教学内容,通过引导学生制作“中国地形模型”加强学生对我国地势特征的理解。受搭建积木启发,并根据七年级学生特点,笔者将中国主要地形区变成学生搭建的独立单元,不仅训练了学生的读图能力,也让学生在制作模型的过程中感受到平面地图信息转化为立体空间分布的过程。

一、案例描述

(一)实施过程

学生在本课前已经学习了中国主要高原、山脉、盆地、平原、丘陵的分布和主要地形特征,但是缺乏对我国地势的感性认识。通过课下与学生的交流,笔者发现,学生都能根据地形图读出各地的海拔高度,但是缺乏根据抽象数据转化为空间高度并进行趋势判读的能力。因此,本课以判读地形区海拔开始,并以判读结果为标准制作地形模型,通过观察地形模型开展课堂教学活动。

教师:上一节课我们学习了中国主要地形区与山脉的分布,但未关注各地形区的海拔,接下来我们先通过一个任务来找出各地形区的高度。各小组参照地图册或者课本里的相关内容,填写课堂活动表里表单第一列的海拔。

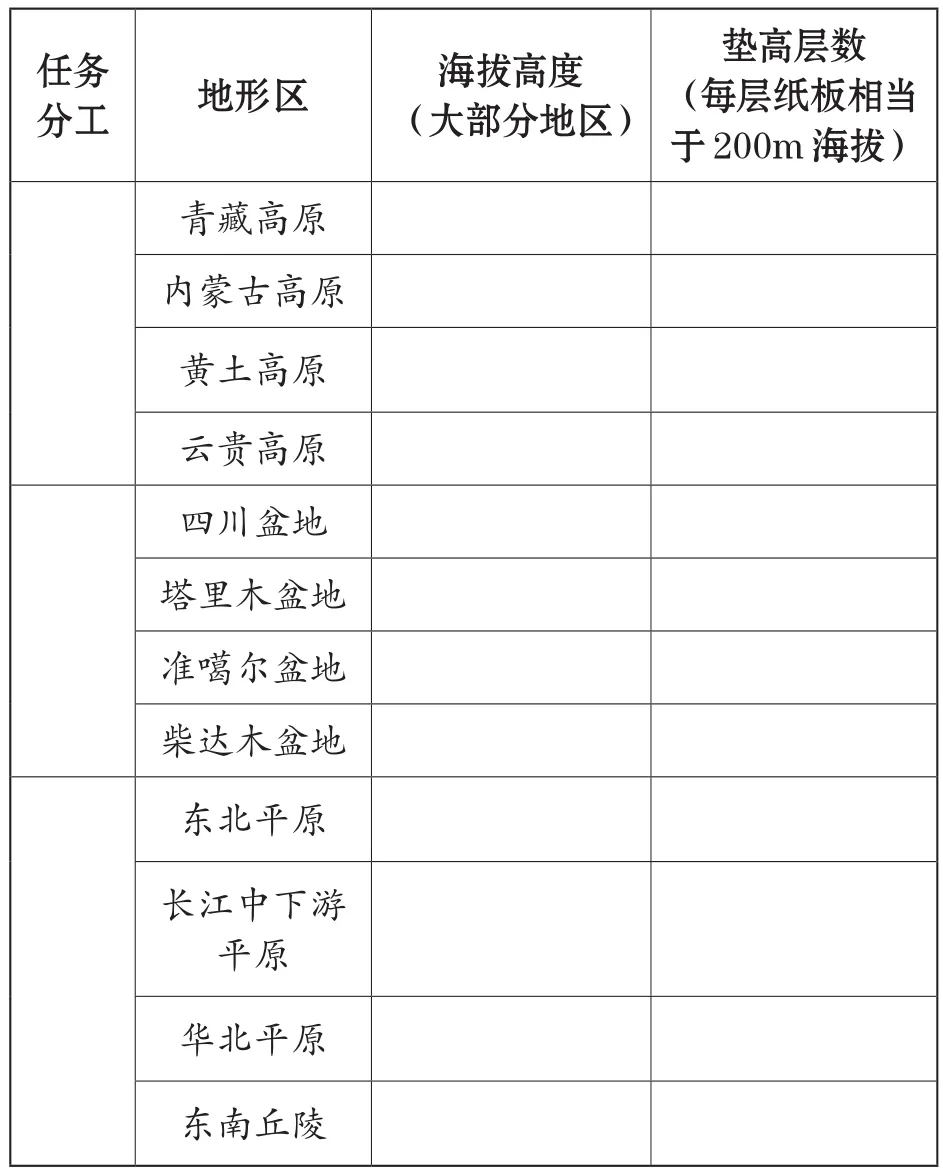

教师提供给每个小组一份课堂活动表(4人1组,组长负责分配任务,组员各认领一部分任务进行判读地图),如表1所示。表中需要学生填写相应地形区的海拔。

表1 课堂活动表

各小组在组长安排下开展地形图海拔判读活动,教师在学生活动中用手机拍摄各小组的答案,通过将照片在投影上对比的方法纠正学生在地图判读中出现的错误。例如,本课中教师选择了2个小组,一组将青藏高原海拔写为3000m,另一组将青藏高原海拔写为3000—5000m。通过对比两组的不同答案,纠正了分层设色地形图在海拔判读上的错误认识。

教师:感谢××小组同学分享他们小组的数据。那么教师想问一问,如果地形图里海拔不是用各种颜色来标示,而是让各个地形区按照它的海拔等比例“立”起来,你能想象一下地图会是什么样子呢?

多数学生没想过这样的问题,因为七年级学生无论是数学课还是手工课都没有涉及过空间层面的拓展,因此这样的问题会激发大部分学生的好奇心。课堂上有一名学生主动发言说:“如果地图垫高,新疆是中国海拔最高的,东部沿海地区海拔最低。”针对这一回答,教师并没有直接指出学生的错误,而是顺势追问下去。

教师:其他同学是否愿意动手验证一下该同学的观点呢?老师给大家介绍一种类似搭积木的方法吧!假设1层纸板对应200m海拔,那么当我们将每个地形区垫厚对应的纸板,我们就能直观地看出我国的地势特征。请各组成员先折算各地形区对应的纸板厚度并填入任务单。填完后请将对应层数纸板粘贴在对应地形区纸片下方并粘贴到底图相应位置上。

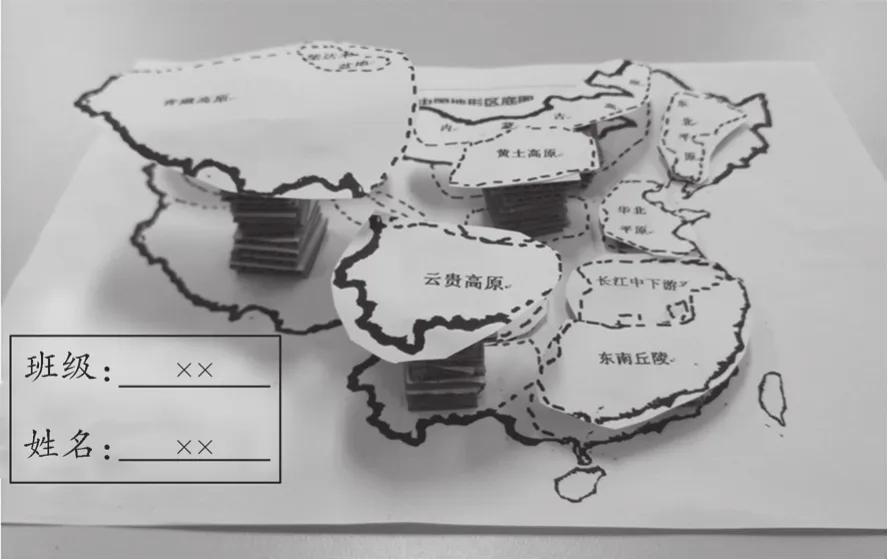

如图1所示,经过高度转换后,学生为不同地形区垫上了高低不同的纸板,中国地势的分布特点一目了然地展现在学生面前。在制作过程中各地形区应该垫几层纸板成为了小组讨论中最容易发生分歧的内容。例如,青藏高原海拔3000—5000m,有的小组忽略地形图上细节取其中间数4000m作为参照标准,有的小组认为地形图上还有海拔超过5000m的地区,因此青藏高原的垫高标准提高到4500m。教师在巡视过程中对于此类在误差范围内的判断都给予了支持,并且肯定了关注地形图细节的学生。但也有小组将黄土高原的垫高标准设为3000m,忽视了黄土高原主体地区位于海拔1000—2000m之间这一事实,教师对此类错误及时纠正,使得各组的模型最终能保持总体趋势相同的结果。

图1 学生自制地形模型图

(二)问题和讨论

制作模型的时间相对来讲较长,但当一个个地形区在学生手里被垫高,并渐渐组成西高东低的排列阵势的时候,笔者相信学生会重新思考那位同学的发言。而那个发言说新疆地势最高的同学在完成模型的一瞬间,也会立即打心底里纠正自己的发言。这个过程对他的影响比教师提示和讲解更深刻,更难忘。但与此同时也应该意识到,学生看见模型只是感受到地势特征,为了落实学生对中国地势特征的理解,笔者进一步设置了一系列问题。

教师:通过观察自己小组的地形模型,请描述我国地势的特征。

学生:从模型上看,我国地势西藏最高,靠海地区最低。

教师:描述地势,我们一般习惯于用方位词等专用语来进行总结。如果把西藏、靠海地区这样的词换成东、西、南、北等方位词,那么地势特征应该怎么描述呢?

学生:我国地势西部高,东部低。

教师:如果按照海拔为各地形区分类,我国主要地形区应分为哪几类?每一类海拔有何特征?

学生:我觉得应分为3类,青藏高原单独为一类,它太高了;塔里木盆地、准噶尔盆地、内蒙古高原、黄土高原、云贵高原为一类,它们高度居中;东北平原、长江中下游平原、四川盆地、东南丘陵,它们高度最低。

教师:这位同学观察得很仔细。如果我们把海拔加以限定。我们把平均海拔4000m的青藏高原及柴达木盆地称为第一级阶梯;将东部海拔多在500m以下的陆地地区定义为第三级阶梯;把其他大多海拔介于1000—2000m的高原和盆地划为第二级阶梯范围。

对于我国地势的三级阶梯分布,教师采用了如上所示的问题进行引导,并规范学生的地理用语。为了让学生对地势有更贴近生活的理解,教师引入地势与水电站选址联系这一情境,并设置问题引导学生对比《中国中长期水电站规划图》和自制地形模型,找出水电站分布密度与我国三级阶梯地势之间的联系。

二、案例分析

(一)让地图“立”起来,让学生动起来

本课通过纸板叠高的方式,让不同地形区以不同高度的形式“立”于地图之上。这样的活动符合七年级学生乐于手工制作的特点,也能让原本理论化的地形图判读过程变成平面地形图的立体呈现过程。将空间思维这一抽象过程转换为学生动手制作过程,能促使学生主动观察,主动思考,激发学生的学习活力,在渐进的过程中获取知识,从而实现三维教学目标的达成。

(二)创设“玩中学”课堂,提升地理思维

教师将课堂讲授转变为让学生自己制作并通过观测得出地势特点,虽然花费时间,但是这样的制作过程正是地理学思考的逻辑过程。地理学家通过野外考察来绘制地图,最终得出某地区的地形、地势特征;地理课堂中学生通过阅读地形图,判断各地海拔高低差异,最终得出地势特征。这两个思维的逻辑过程是一致的,本课将判断地势特征这一过程通过手工展现,更适合七年级学生,同时也是教师根据本校学生特点而制定的个性化教学策略。

(三)强调地理要素之间联系,提高人地关系认识

本课以地形区判读为开始,根据判读数据搭建地形模型,最后通过观察地形模型总结地势特征并尝试分析地势特征对水利枢纽分布的影响。这样的课堂主线的主要目的在于帮助学生立足于生活生产,利用所学知识思考地理要素之间的关系,加强人地关系认识,从而为学习增加动力。

李翔上海市第十中学200010