城乡统筹视角下县域农村居民点优化布局研究

周国强 吕斌 赵勇健

摘要:我国县级单元缺乏有效的空间管制手段,现行管制手段多以“中心城区”为核心而忽视乡镇和农村。以“城乡统筹”为视角研究了新型城镇化进程中县域农村居民点优化布局策略,构建城乡统筹视角下的评价分析和布局规划两阶段的县域农村居民点优化布局体系框架,提出以发展潜力评价、区位条件评价和约束条件评价为基础进行村庄迁并规划与布局和城乡建设用地指标核算,并以河北省临漳县为例进行了实证研究。

关键词:县域;城乡统筹;建设用地规模控制;农村居民点优化布局

中图分类号: TU984.12文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2017)10-0283-05

20世纪80年代以来,我国进入快速城镇化阶段,2015年我国城镇化率达到54.77%。过去30年,我国城镇化重点一直在大中城市,相当程度上忽略了县级单元的重要作用。2008—2010年全国县域单元增速为16%,比地级以上城市高出11.8%,县域“城乡兼具”“工农双栖”的特征决定了县域灵活的就业居住形式和较低的发展成本,成为未来城镇化的重要动力[1]。

伴随着快速城镇化进程,城乡二元结构逐渐形成——城乡收入差距加大、城乡公共服务不均等、城乡空间发展失衡等问题逐渐显现[2]。而空间发展失衡主要表现在城乡建设用地无序蔓延,城市向农村土地加剧掠夺,土地供应总量失控严重、供给结构不合理、供给时机把握不当[3]等方面。在城市发展欲望强烈与用地总量指标性控制、耕地保护基本要求二者矛盾冲突中,相继开展城乡用地“增减挂钩”的试点[4]。这一政策在实施中往往出现对农村利益的损害:部分地区在条件不成熟的情况下强制实行“迁村并点”,把大量建设用地指标用于中心城区和开发区建设,使农民“被上楼”从而引发大量社会问题;有的地区通过规划进行迁村并点获得用地指标之后,并不进行耕地复垦和村庄整理,后续监管和执行中又没有强有力的约束机制,造成城市蔓延[5]。

城乡空间管制是城乡资源配置的重要手段,英国[6]、日本[7-9]国家的经验表明,政府的空间管制能保护土地资源生态基底,实现土地集约高效利用,促进土地空间优化重置,一定程度上保护公众利益。在城乡空间管制的基础上进行农村居民点优化布局是一种比较好的尝试和探索。同样,在我国政府管理背景下,城乡空间管制可以实现对土地资源的管理,在市场和政府之间的平衡中切实保护公众利益,实现农村居民点优化布局。

1农村居民点优化布局原則与方法

1.1农村居民点优化布局原则

在城乡建设用地总量规模确定的情况下,通过统筹布局、增减挂钩等政策,在条件成熟的农村开展建设用地缩减、建设中心村或新型农村社区,使农村建设用地的节余指标在县域范围内统筹配置[10]。农村居民点优化布局基本原则应是在实现耕地与自然资源保护的前提下,尊重农民意愿,便利农民生活,有助于社会经济发展和农村生产,切实保护农民利益,而不是在条件不成熟的地区开展“农民集中”[11]。

1.2农村居民点优化布局方法

根据上述原则,农村居民点优化布局的标准和方法主要包括评价分析和布局规划2个阶段。评价分析阶段主要对农村发展潜力和区位条件进行评价,结合地质条件、自然保护区、耕地等对建设活动的约束、村庄历史因素的约束要求,系统[CM(25]甄别村庄发展条件;布局规划阶段主要是根据上述分析对村庄进行分类、甄别和迁并布局,考虑城乡建设用地需求制定分区、分时序迁并策略,并进行指标核算(图1)。

1.2.1发展潜力评价

根据已有的村庄发展潜力研究[12-13],本研究考虑数据获取性主要以人口规模、建设用地规模、耕地规模和人均纯收入为指标进行判断,通过相关研究确定各类指标权重,最终以每项指标标准化数值与该指标权重加权求和,得到村庄发展潜力评分值,以此作为选取中心村或评价具有良好基础村庄的参考,村庄发展潜力分值Si的计算公式如下:

[HS2][JZ]Si=∑[DD(]nj=1[DD)]PijWj。

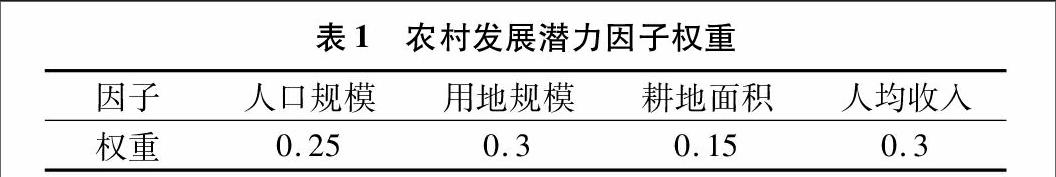

各项因子权重的确定方法主要有AHP层次分析综合打分法和主成分分析法2种,根据李勤等、苏时鹏等的研究[14-15],综合考虑县域城乡经济发展影响因素,初步确定各项指标权重值(表1)。

1.2.2区位条件评价

县域单元交通区位条件是村镇发展的重要影响条件,“沿路经济”和城镇沿路发展是县域单元城镇增长的典型空间形态。区位条件主要考虑2个方面:

第一,村庄距中心镇和中心城区的距离,即与其联系性强弱,距离中心城区或中心镇较近的村考虑适当与中心镇合并,条件较好的建设中心村。

第二,村庄距主要干道的距离和通达性,交通条件好的村庄具有成为中心村的良好潜力,交通区位好的位置也是建设新型农村社区的重要考量地区。

1.2.3约束条件评价

各类保护区、农用地等建设活动有一定约束作用,影响村庄优化布局的主要因素有水域保护区、水库保护控制区、历史文化名城保护区、自然保护区等,如在水域保护区、自然保护区内的村庄应当迁出,在历史文化保护区内的村庄应当更加相关要求适度合并等;地质、地形、地貌等村庄优化布局具有重要约束性,如在地质灾害带内的村庄应迁出、在坡度较高的地区不适宜建设新村;历史因素是指历史悠久、具有民俗特色的村庄,这些村庄应合理保护,村庄的风貌格局和人文景观是保护的重要元素。

1.3城乡建设用地指标调控

以全域统筹的视角调控城乡建设用地分配,在尊重农民意愿、保障利益的前提下,实行城乡建设用地增减挂钩政策,通过农村居民点优化布局集约建设用地指标,满足城市发展和交通、基础设施建设。城乡用地的统筹调控,应当从实际用地需求出发,避免大面积迁村并点损害农民利益。

2河北省临漳县农村居民点优化布局实践

2.1临漳县基本情况

临漳县地处河北省最南端,是京津冀城市圈、冀中南城市群以及中原经济区多个政策区叠加的区域,位于政策区的边缘。截至2012年,临漳县全县辖5镇9乡425个行政村,总人口70.63万,总面积744.06 km2。

2011年,临漳县平均每个行政村有户籍人口1 656人,平均人口规模不小。43.5%的村庄人口规模在1 000~2 000人之间,人口规模小于500人或大于3 000人的村庄数量不多,大部分的村庄规模适中。习文乡、孙陶镇、柳园镇、张村集乡的村庄规模比较小,人口布局比较分散。

2.2农村居民点优化布局与城乡用地指标协调

2.2.1各类村庄划定选择标准

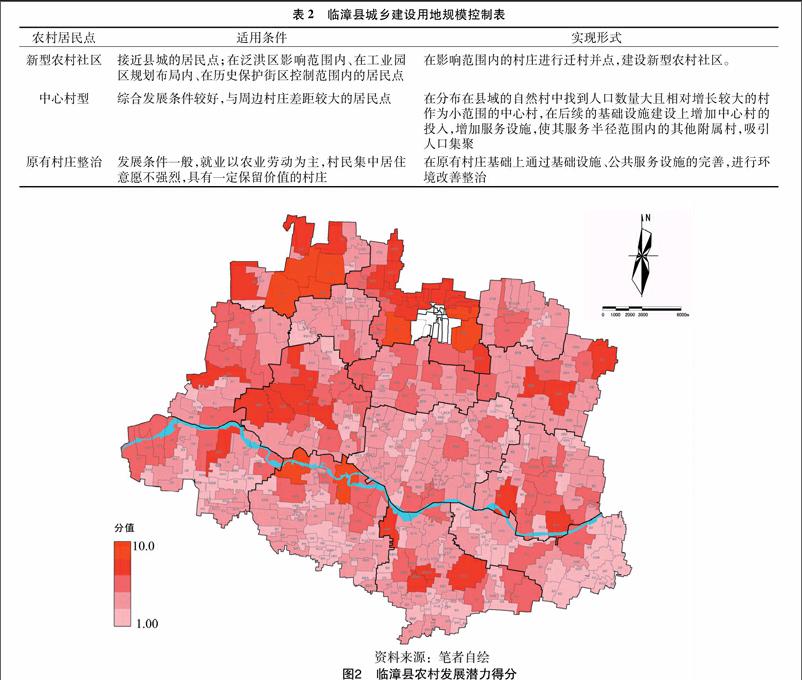

临漳县农村居民点优化布局形式主要有3种形态:新型农村社区、中心村和原有村庄整治(表2)。

依据综合发展潜力、交通区位条件、约束条件、各类设施的服务半径、村民意愿综合确定农村居民点优化布局形式。

2.2.2村庄优化条件综合评价

2.2.2.1村庄发展潜力评价

以临漳县425个行政村为评价单元,选取人口规模、建设用地面积、人均纯收入和耕地面积作为村庄发展潜力的指标值,进行综合评价,得出各乡镇村庄发展潜力得分,作为发展潜力重要指标。将评价指标的数据标准化后,计算临漳县各村的发展潜力得分([FK(W2。5]Si=∑[DD(]nj=1[DD)]PijWj),将发展潜力得分由低到高排序并归到 1~10区间范围内,分值越大代表村庄基础条件和发展潜力越好,最终获得临漳县425个行政村发展潜力得分图(图2),分值越高,村庄发展潜力越高。

2.2.2.2区位条件和约束条件评价

城镇区位因素。在中心城区、乡镇镇区内的村庄和城乡结合部的村庄,适度考虑迁并到城镇内部,在城镇内建设新型农村社区。临漳县位于镇区内的村庄有24个,位于城乡结合部并入镇区内的村庄有25个。

[FL(2K2]新区及工业园区位因素。临漳目前规划并进行建设的工业区有4个:邺都工业园区、新城工业园区、现代农业示范园区、碳素加工园区,位于这4个工业园规划范围内的村庄需要进行迁并。

交通条件因素。临漳县城乡交通布局体系为“五纵六横”,主要纵向主干道为马义公路、成潘线、邯临快速路——515国道、茶柳线、曹前公路;主要横向主干道为邯郸市大南环、魏峰公路、人民东路西沿、临邺大道、后显公路和丛峰公路。临近主干道或与主干道有便利交通聯系的农村,具有整合为中心村潜力。

漳河影响因素。漳河河水流量具有季节性,曾在1998年发生过特大灾害事故。在漳河行洪区内的村庄应进行搬迁,并入周边居民点,主要涉及香菜营和杜村2个乡镇的个别村庄。漳河防洪标准较低,如遇突发洪水灾害流量险工范围内的村庄将受到灾害,但险工村庄并不是村庄迁并的必要约束条件,因此在险工范围内的村庄首先应限制发展,在条件成熟时可进行适当迁并。

历史文化保护区约束。临漳县历史文化保护区为邺城遗址,根据《河北省临漳县邺城遗址保护规划》,临漳县境内邺城遗址内有17个村庄对遗址有较大影响,应当迁出保护区范围。

2.2.3农村居民点优化分类

根据上述研究,综合考虑村庄发展潜力、区位交通因素和约束条件,将临漳县各类村庄(包含中心城区、乡镇政府所在地)分为4类:建议新型农村社区、建议中心村、建议迁出村和建议整治村。由于最终需结合实际操作情况和城乡建设用地规模需求确定中心村、搬迁村、整治村的具体实施措施,因此村庄类型分析为“建议”类型。建议新型农村社区主要包括中心城区、各乡镇和个别条件成熟的村庄;建议中心村为各项指标综合考虑具有成为中心村潜力的村庄;建议迁出村为受约束条件要求必须搬迁和搬迁条件成熟的村庄;建议整治村发展条件一般,建议进行村庄整治,具体分类见图3。

2.2.4城乡建设用地指标调控与分期实施

在农村居民点优化布局分类研究的基础上,确定临漳县农村居民点优化布局和建设用地协调的具体实施策略为:“村庄迁并与保留整治相结合,新型农村社区与中心村相结合,分期实施与指标调控相结合”。

新型农村社区与中心村相结合,即村庄合并后的形态有2种,新型农村社区主要位于中心城区、工业新区、乡镇内或周边范围,中心村为条件适合的村庄吸纳后边村庄人口集聚形成的新村。村庄迁并与保留整治相结合,即根据实际情况和城市建设用地需求来确定需要迁并的村庄数量,在严格控制建设用地总量前提下,适度迁并;对不迁并的村庄进行完善基础设施和公共服务设施为主的村庄整治。分期实施与指标调控相结合,即村庄居民点优化布局、城乡建设用地整理行动与规划期限相结合,用地指标的统筹与分时期建设用地需求相匹配。

确定农村居民点优化布局分3个阶段进行,即2013—2015年(近期)、2016—2020年(中期)、2021—2030年(远期)(图4)。

2030年,通过村庄空间布局调整及城镇建设,全县乡镇和村庄建设用地共节余3 430 hm2;县城镇乡以及独立建设用地增加了4 529 hm2,则2030年县城、乡镇、村庄共增加建设用地1 099 hm2(表3)。

3结语与结论

通过对城乡统筹、城乡一体化的概念梳理,以及相关文献的研究,本研究得出城乡统筹在县域主要体现在关注全域统筹的视角,以城乡一体化发展和城乡要素自由流动为主要内涵,通盘考虑城乡要素资源的配置,提出县域农村居民点布局的3个维度的评价体系。

在具体实施县域城乡空间管制和农村居民点布局时,也要建立一套合适的实施机制与保障措施。(1)建立有利于城乡一体化发展的财税体制。扩展城乡建设资金的来源和渠道。完善我国农村公共财政体制。增加财政转移支付的力度,积极改革乡镇金融体系和财政体系。(2)建立多部门协同的管理体制。由于各部门自成体系,管理机制和出发点不同,各类规划往往在目标、政策等方面产生冲突,因此,建立多

部门协调的空间管理机制是推动城乡统筹发展的必要手段。(3)建立城乡用地统筹的实施运作与农民利益保障机制。全面落实土地用途管制的要求,协调城乡基础设施配套、用地指标调控、资金保障、部门协作等方面的机制。在开展农村居民点优化布局、增减挂钩过程中,应充分尊重农民意愿,严格按照相关法规和制度要求开展重大事项村民议事制度。(4)建立统一的空间管理平台。应建立覆盖规划编制、实施、监督管理,整合各类规划和多时段多比例尺地形、航空摄影、卫星影像等各类规划基础信息的信息平台。在此基础上,建设跨部门、跨行业的信息共享机制,拓展整合信息数据,为城乡发展各方面工作提供及时有力的信息支持,为政府及社会公众提供权威、快捷、精确的信息服务。

此外,笔者认为,基于本课题还可以对以下问题进行延伸研究,如县域农村居民点具体管制机制、部门运作和具体实施績效等。

参考文献:

[1]李晓江,尹强,张娟,等. 《中国城镇化道路、模式与政策》研究报告综述[J]. 城市规划学刊,2014(2):1-14.

[2]吴根平. 我国城乡一体化发展中基本公共服务均等化的困境与出路[J]. 农业现代化研究,2014(1):33-37.[HJ1.75mm]

[3]孙奇. 中国城乡建设用地发展的理论解释模型研究[J]. 国际城市规划,2012,27(4):71-76.

[4]王振波,方创琳,王婧. 城乡建设用地增减挂钩政策观察与思考[J]. 中国人口·资源与环境,2012,22(1):96-102.

[5]北京大学国家发展研究院综合课题组,周其仁. 还权赋能——成都土地制度改革探索的调查研究[J]. 国际经济评论,2010(2):54-92.

[6]王晓颖. 英国土地管制经验对完善我国土地制度的启示[J]. 西部论坛,2011,21(2):89-94.

[7]谭纵波. 日本的城市规划法规体系[J]. 国外城市规划,2000(1):13-18.

[8]唐相龙. 从三大线索解读城乡空间统筹规划运作体系——日本城乡规划体系及其法律保障[J]. 城乡建设,2010(4):78-80.

[9]吴殿廷,虞孝感,查良松,等. 日本的国土规划与城乡建设[J]. 地理学报,2006,61(7):771-780.

[10]李明秋,田月,牛海鹏. 人地挂钩与增减挂钩的异同分析及其实施要点[J]. 农业现代化研究,2015(1):105-110.

[11]陶然,汪晖. 中国尚未完成之转型中的土地制度改革:挑战与出路[J]. 国际经济评论,2010(2):93-123.

[12]曹大贵. 镇(乡)域规划中村庄合并的方法与步骤[J]. 小城镇建设,2001(3):24-25.

[13]杨建军,陈飞. 统筹城乡发展的实践:村庄布局规划[J]. 经济地理,2006(12):219-222.

[14]李勤,张元红,孙军,等. 城乡统筹发展评价体系:研究综述和构想[J]. 中国农村观察,2009(5):2-10.

[15]苏时鹏,张春霞,黄安胜,等. 中国省域农村经济综合发展实力评价与分析[J]. 技术经济,2009,28(10):87-92.