国画“用笔”对幼儿绘画潜能开发的实证研究

胡俊

概述

本研究尝试论证,我们对孩子们的绘画潜能的普遍理解不仅是不完善而且是带有偏差的。研究表明,此种偏差的根源是西方再现主义的艺术传统和硬质尖端的绘画工具造成的。这种偏差对儿童美术教育具有负面影响。在孩子进行涂画创作时,如果为其提供软质三维尖端的绘图工具,有助于释放儿童的艺术潜能,诸如“涂鸦”“曲线”和“火柴人”等先前被认为“幼稚”的表达方式可以独立地发展为具有艺术美感的精细化技能。

两组幼儿园的孩子(5-7岁)参与了“神奇画笔”实验课程。课程伊始,他们就使用教师DIY的软质笔头学习国画。柔软的笔头有助于孩子们在绘画时“用笔”的体(手)势运动。实验表明,专注于“用笔”的体(手)势运动确实能够产生具有审美价值的艺术作品。软质画笔教学不仅适合学龄前儿童的认知发展,而且能够自然而然地激励他们运用复杂技巧进行艺术表现。

更进一步说,软笔艺术创作策略应该独立于西方再现主义艺术策略,并且应该具备有别于西方再现艺术传统的评价体系。

本研究表明,我们对儿童绘画潜能和绘画作品的认识是不完整的,有偏差的,因为儿童的能力和表达受制于绘画工具的局限。如果我们选择其他工具,如毛笔,使孩子们能够专注三维体(手)势运动,他们的表现能力会大大不同。“ 用笔”是中国书法和绘画及其教学的重要理念,在国画体系中的地位之高不仅体现于对初学者的基本训练中,还体现于成就卓著的画家作品中,例如五代时期荆浩的山水画作品(Ling,1969)。

然而,除了本科层次的专业训练之外,这种传统在中国当代美术教育领域被忽略。当前的中国美术教育的西化体现在工具、材料以及理论等方面,西方学院派尤其受追捧。因此,强调体(手)势表达的中国艺术传统“用笔”逐渐式微,并被强调再现主义的西方传统所取代。

虽然“用笔”是中国画的精髓,但并非是排他性的。19世纪末以来,现代艺术运动将“用笔”引入西方艺术,例如杰克逊·波洛克,他任由体势在三维空间伸展从而感知身体而产生的“行动绘画”,(Polcari,1979)(Cernuschi&Herczynski,2008),这种绘画模式通过重力作用而显示出明確的“物源性”(Polcari,1979)(Cernuschi&Herczynski,2008)。

然而,这种尝试并未在西方美术教育研究中引起共鸣,因为大多数关于儿童绘画和绘画能力的研究仍然基于使用硬尖端工具和非流体颜料完成的样本,“用笔”很难得以体现。正如我在美国巴尔的摩十几所学校历时三个月所观察到的那样,儿童绘画教学基本上体现为着眼于轮廓成型和色彩使用等技巧的故事讲述和标志设计。

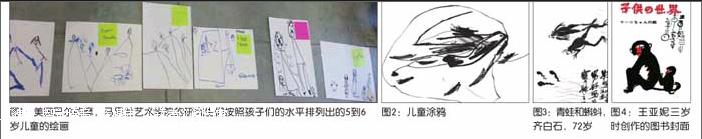

儿童艺术智能发展理论认为,孩童期的“火柴人”是迈向图形轮廓绘制的必经之路(见图1);而“顿点”或自发画出的曲线、折线等是他们向精细表达方式演进的前表现学习阶段(例如,Burton,1980)(见图2)。包括台湾儿童绘画在内的儿童绘画跨文化研究也受制于这种绘图工具的局限(例如,Hurwitz & Carroll,2005)。

如果我们变换视角,从中国传统的“用笔”出发,会发现这种对儿童绘画能力的理解是不完全的,并因囿于工具局限的西方艺术传统而产生偏差。

散点、曲线和火柴人等儿童涂鸦是能够独立于轮廓和造型的艺术技能。换句话说,它们不是非成熟的发展阶段,而是被抑制的潜能,因为这些技能完全可以为成人或艺术大师所用。因此,儿童绘画潜能的释放必将改变我们对儿童艺术潜能的认识,并改变我们开展儿童美术教育的方法。

国画将儿童的创造力视为童心和率真,并追求孩童般的艺术效果。这种追求使得水墨画具有稚拙的风格。例如,72岁高龄的齐白石(1864-1957),尝试用孩童的笔法来创作青蛙和蝌蚪(见图3)。他采用的“顿点”和“火柴人”等技巧都是孩子普遍用到的,因此也可以很容易地被孩子学习和模仿。

采用“儿童友好”之法,年龄不大的孩子也能绘制出意想不到的复杂作品。例如,王亚妮可以在三四岁时就能画出令人惊叹的猴子(Low,1995)(见图4)。通过她的画,我们可以看到中国水墨画的“用笔”是何等为儿童所好,并借助顿点、曲线和火柴人涂鸦达到最佳组合。我们观看亚妮的绘画视频,看到她在一个房间大小的纸上画猴子时是如何敏捷和灵动。但如果她使用的是硬质绘图工具,就另当别论了。

亚妮是具备特殊艺术才华的个别案例吗?我的研究和实验表明,如果施以正确的引导并提供合适的工具,一个普通的孩子也能达到亚妮的高度。值得注意的是,在六岁时就创作了4000幅作品的亚妮有一位画家父亲,所以,她的成功依赖于得当的艺术启蒙而非禀赋迥异。我的实验用30分钟的课程,就能使5至7岁的幼儿园孩子表现出类似的能力。所以很有可能是因为成人选择的工具和策略并不“儿童友好”,从而压制了他们的创作潜力,并阻碍了研究人员对儿童绘画潜能的正确认识。

假说

着眼于本研究,我提出了如下假说:

只要提供适宜的具有三维动能的艺术工具,使孩子专注于用笔,就能有效地释放孩子们的创造力,并进而发展出精微的、个性化的艺术风格; 它的美学价值独立于再现主义艺术的传统标准,体现为儿童的三维体(手)势运用的意义。

这个假说同时也是对我提出的美术教育研究课程理论模型的预测,此模型基于最新的认知科学和神经科学的知识,我将之命名为“在空间参考框架的分层系统中的行动-空间-评价认知模型”(胡,2016)。此模型认为:

●作为具有目标归属的行为之一,艺术习得和创作总是受空间参考系(SRF)或组合空间参考系的引导(或偏置),该空间参考系存在于人体空间、内化人格空间和外化人格空间(例如,Robertson,2004)。

●九种(待优化且非排他)空间参考系根据其在人类认知发展进程中的地位以及在生物感知和认知器官的进化序列被分级列举。

●选择适宜的空间参考系是艺术教学活动成功与否的保障,因为不同的空间参考系都具备与其适应的、能够促成相应艺术活动的艺术媒介或学习/创作策略,(Gibson,Adolph&Eppler ,1999; Barsalou,2016)。

●了解空间参考系的独立性有助于教师有效介入并提升儿童的艺术学习质量,同时保护儿童艺术表达的多样性,因为不同的空间参考系具有其不同的评价准则。

基于空间参考系模型,强调“用笔”的中国水墨画,可以明确地解释为视觉(SRF5)在内化人格空间以及体势(SRF2)在人体空间的组合艺术活动。

绘画作为第五空间参考系(SRF5)视觉层次的活动,同样倚仗于轮廓和阴影渲染,这是一切文化的再现主义绘画的基础。另外,中国水墨画也依赖于第二空间参考系(SRF2)的体(手)势层次,通过这种“体(手)势”,借助画笔的三维运动在纸上留下痕迹。成熟的传统水墨画以“势”为手段,以视觉表现为根基。用成语来注解,即是内含“骨法用笔”(Hsieh Ho,公元五世纪)的“以书入画”(林,1969)。当然,两者的完美结合通常需要一个人终其一生的勤学苦练。

鉴于位于第二空间参考系的“用笔”能够独立于位于第五参考系的视觉体验。“用笔”完全取决于墨迹所表征的体(手)势三维舞动的流畅性或复杂性,这恰是幼儿园孩子的天生能力和直观表达。此外,由于在第二空间参考系的手势低于第五参考系的视觉,所以从手势表达到视觉表现的自然演进,符合“儿童友好”之道。

实验课程:神奇画笔秀

“神奇画笔秀”是着眼于解决幼儿园教师在美术教学方面的困惑而设计的实验性水墨绘画教学课程。

依照国画传统,正确握笔不仅是首当其冲的技能,更是优雅高贵的表征。然而,这一要求会挫伤幼儿园孩子的积极性,因为难以有足够的训练帮助他们掌握“握笔”技能,所以,传统文人所认为的高贵和优雅,不能强加于孩子们。

我大胆鼓励幼儿园教师暂时摒弃传统,做任何他们认为适合孩子的尝试。我的“空间参考系”模型表明,以“用笔”为特色的中国水墨画,可以在既无传统画笔又无传统范式的条件下习得。只要它利用墨并将体(手)势的三维运动融入表达,便极有价值。虽然中国画笔的三维圆锥形状为手势运动提供了完美的可能性,但事实上,任何柔软的具有三维顶端的工具,都能加以利用。

为验证这一理论模型,我于2016年5月16日和19日开展了两次实验课。参加实验的孩子被分为对照组和实验组,均由谢飞老师执教。对照组的课程结束后,研究团队对教师进行三十分钟的干预指导,建议教师着重关注孩子用笔的手势运动以提升教学效果。实验组孩子参与第二次实验课后,研究团队将约见教师进行访谈,以便确认干预指导的成效。

为了尽量减少干扰项,参与实验课的孩子均没有练习过水墨画,实验采取“借班”的方法,以确保教师和孩子在课前没有过接触。来自大成幼儿园的谢飞老师也从未有过指导水墨画的教学经验,幼儿分别来自光塔实验幼儿园和万家新城幼儿园。

在第一次课前,研究团队也不能和执教老师有接觸,尽量给予老师最大的自由发挥的余地;课后30分钟内进行干预,确保清晰明确地传达建议;并在第二次课后七天内约见教师进行访谈,确保其回忆的准确度。

第一次课

谢飞老师在没有研究团队干预的前提下写出了第一次实验课的教案,并尝试用竹叶、树枝、清洁球、海绵、羽毛、毛根、丝瓜瓤和纱线等材料制作笔头刷(见图5和图6)。她选用“西湖”作为表现主题,教学重点是引导孩子体验位于桌子两头的浓墨和淡墨之间的相互浸润。

观看过介绍中国水墨画的视频之后,谢飞老师让孩子们用自制的画笔在宣纸上表现“西湖”的主题。教学大致分为两个阶段。第一阶段为个人创作,第二阶段为小组合作绘画。每个阶段结束后,都有教师点评。

孩子们兴高采烈地参与了整个创作过程。在第一阶段,他们自由发挥,这种劲头持续延伸到第二阶段。然而,幼儿之间的合作比预期要差,西湖的主题完全被孩子们忽略(见图7-图11)。

随堂观察证实了我的假设,体(手)势运动能够演变为具备审美价值的艺术作品,这是孩子的认知发展水平的自然结果。谢飞老师有意识地撤掉教室里的椅子,这样孩子们可以站起来进行更大自由度的活动,这也可以视为教学策略之一(见图12)。

另外,从部分孩子的作品中还能看出从体(手)势到视觉的自然演进过程。经过短时间的无意识涂鸦之后,其中一些幼儿自发地开始进行有主题的并能显示出一定风格的创作。当然,“西湖”的主题被完全忽略。

研究团队的干预

第一次实验课后,研究团队利用15-20分钟左右的时间点评了教学。并提出如下建议:教师应更多地关注体(手)势运动,有意识地点评孩子们运用的创意手势和表现出的绘画技能。

研究人员假设语言具有概念化的力量,通过将手势运动、DIY画笔及其视觉效果概念化为 “用笔”,帮助孩子建立个性化的技能和风格。

第二次课

在第二次课上,谢飞老师作了一些改动。她采纳了研究团队的建议,更多地关注儿童的手势运动,有意识地要求孩子们用语言来命名它,如蹭、顿、削、推、擦、滚动等,引导孩子们将更多的注意力集中在体(手)势运动上,孩子们的创作劲头也越发高涨。

虽然只是微调了教学方法,教学效果却显著不同。孩子们逐渐领悟到“用笔”的典型体(手)势,他们的技能反馈也逐渐风格化,使作品呈现出更高的审美价值(见图13、图14、图15)。

正如第一次教学所观察到的,孩子们在主题和风格方面的反馈从第一阶段进入到第二阶段。当然,相较于第一次课对照组的孩子,第二次课实验组的孩子显示出更加复杂的用笔和表现能力(见图16、图17、图18)。

尽管谢飞老师坚持保留长画卷,但孩子们之间的合作并没有发生。长卷仍然是个体作品的“集合”。(见图19)。

教师访谈

2016年5月23日,研究团队对谢飞老师进行了访谈。访谈的目的是判断研究团队关于手势运动是儿童水墨画有效教学策略的预测是否有效。

谢非老师被要求书面回答五个关于研究团队建议的有效性及其如何增强儿童的艺术习得能力的问题。

对于关注手势运动,调整课程目标的准确性及提高学习质量的有效性兩方面的建议,谢飞老师的选择是第五等级(非常有效)。事实上,谢飞老师设定的“西湖”主题和小组协作的目标被孩子们忽视;深浅墨色的相互作用也无需特别提及,反映在第二次课中,孩子们在没有专门指导的前提下就可以做到这两点。调整教学重点,着重于用笔的引导明显提升了教学效果。

结论

本实验验证了着重幼儿的三维体(手)势运动是有效的幼儿园美术教学策略这一假说。比较在相同年龄组的儿童画作,使用硬尖端画笔的美国巴尔的摩孩子们的画作(见图1)和使用软质画笔的中国孩子的画作有显著不同,“用笔”提升了孩子们的绘图技能,并释放了孩子们的绘画潜能,凸显了孩子的个人风格。关于“用笔”,最重要的是绘图工具顶端的三维形状,它有助于手势活动的施展并即刻在纸上留下墨迹。另外,孩子们非常自然而轻松地实现了从手势表现到视觉表现这种自然演变(在本实验中的30分钟内)。所以,对学前美术教育而言,更多的手势表达,或“用笔”是培养儿童技能和发展其风格的关键。

本研究表明,对儿童绘图能力的研究应充分考虑绘图工具的适切性。实验证明,“用笔”有助于释放孩子们的潜能。前文提及的王亚妮,通过大量练习获得了个人的成功,现在看来,她的成功也是“用笔”这种“儿童友好”的美术教育方式的成功。

我期待在今后的研究中能获得更多有趣的发现,这将会使儿童艺术教学更加敏锐和有效,而与此同时,宝贵的国画传统“用笔”也可以在当代美术教育中获得新生。

致谢

首先,我要特别感谢美国巴尔的摩马里兰艺术学院艺术教育中心院长卡伦·卡罗尔博士(Dr. Karen Carroll),承蒙他的邀请,我作为艺术教育访问学者,得以有机会在2015年春季亲身体验了三个月的MICA课程。在此期间,我跟随由Donna Basik教授,Katie Morris教授和Nan Park教授指导的MAT学生的实习实践,并同时跟读了Donna Basik教授整个学期的“艺术与人类发展”课程。对孩子们在巴尔的摩学习绘画的实地观察和对其如何进行理论层面的概念化思考,奠定了我本文的论述基础。同时感谢从事学前艺术教育的谢飞老师,她参加了我的实验,并与我分享她在水墨画课程“神奇的画笔”收获的教学经验。最后,还要感谢浙江省杭州市的大成实验幼儿园和光塔实验幼儿园,以及杭州市下城区公立学校的两位艺术教研员:王伟华和于春晓,对本实验的大力支持。

早期教育(美术版)2017年6期