生活质量测量领域的金三角

[澳]罗伯特·卡明斯(著) 李 敬(译)

生活质量测量领域的金三角

[澳]罗伯特·卡明斯(著) 李 敬(译)

生活质量存在于两个相互独立的领域,一个是客观性领域,很多人都基本可以证实同一结果,另一个是主观性领域,由不同个体体验的情感组成。本文关注主观性领域、主观福祉动态平衡理论和测量问题。经验性检测需要依靠有效可信的数据,人们使用最多的测量手段是以领域为单位、依两个重要原则建构的。一是不论残障与否,测量工具适用于所有人,确保判断生活质量的标准普遍适用。二是测量工具应力求简约,因为潜在领域数量可能极其可观,所以人们在决定领域取舍时应严格使用标准。个人福祉指数就符合上述原则。个人福祉指数的建构源自“对生活总体满意”初级层次的拆解。金钱、人际关系和成就感所形成的“金三角”体现出残障者和非残障者获得资源支持的关键。因此,为了有助于将主观福祉维持在正常水准,我们需要针对上述三个领域提供服务。

生活质量测量;生活领域;主观福祉;动态平衡理论

前言

几千年来,从古希腊哲学家开始,人们书写过无数关于最佳生活质量的文章。古希腊哲学家们把“福祉(wellbeing)”作为一个智识问题加以研究。亚里士多德(公元前384—前322年)教授幸福哲学时提出要以培植道德、技能和主动性功能为前提[1]。奥斯丁[2]认为亚里士多德派论述的福祉体现了价值多维的概念,包含健康良好、物质安全、社会和政治参与。

伊壁鸠鲁(公元前341—前270 年)则提出了替代性的快乐主义哲学,主张“愉悦或幸福是生活中最高层级或最内在固有的善的伦理立场”[3]。奥斯丁认为这种状态能在“诸如健康、财富和社会联系上取得积极成效”时达成。

上面两位哲学家均认为生活领域包含的内容相似,如健康、金钱和人际关系。那么,他们的直觉准确吗?过去50年的经验数据已经可以回答这一问题。但是,我们首先要区分两种特性截然不同的生活质量领域。

客观生活质量关注与他人共同生活的有形世界,其组成包括诸如有多少钱、交友网络范围、是否是所在社区有生产能力的一员等。这些领域可以由不同的人通过各种方法验证,如朋友数量。

主观生活质量是主观性的,也是个性化的,其所包含的感情只能由每一个人体验。如,个人对收入、朋友、每天所从事工作的满意度。主观领域将是本文的主要内容。一般来说,人们在科研文献中将其称为主观福祉(也译为主观幸福感)。

表面上看,上面这两个领域有直接关联,例如,极为富有和健康的人,也会有高水准的主观福祉,但事实上并非如此。有权威残障研究文献认为两者仅为“适度关联”[4]。为此我们需要对主观福祉所强调的科学性有所理解。

1.理解主观福祉

主观福祉的定义向来有争议。不过在普遍意义上,这一词汇是“快乐”和“生活满意”的同义词[5]。这三个词所指向的都是单一建构,且在自我报告的测量中,这三个词高度相关[6]。

通常用满意度来测量主观福祉时,最常见的单个问题是“总体而言,你对你生活的满意度如何?”这一问题也可以用有多个选项的量表来测量。最常用的量表是有5个问题的生活满意度量表[7],其次是有7个问题的个人福祉指数[8]。第二个量表是针对智力障碍者的并行版本[9]。可以用个人福祉指数来研究古希腊人所说的三个主要领域。在讨论之前,我们有必要了解主观福祉的特性,特别是其稳定性特性。

1.1 主观福祉通常是稳定的

从哈特曼1934年报告在一个月内对快乐的检测和再次检测的可靠性为0.70开始,人们认为快乐具有异乎寻常的稳定性特质至今已有80多年的历史。自那以后,人们通过各种测量技术都证实了这一结论具有重要的实践和理论意义。稳定性催生了主观福祉常态分布使用均数和标准差。这既可以通过调查数据的平均值得到,也可以通过个体研究得到。

第一次使用正态估计是对西方国家的人口平均值所做的。把数据标准化为公式,将应答测量时获得的分数转换为标准的0~100的百分数公式[10]。人口总平均分是75分,标准差仅为2.5。因此,在70~80分的区间内,有95%的概率涵盖了西方国家人口的平均值。

自此,开始从两个主要渠道对主观福祉的正态区间进行完善。第一,在包含非西方人口后,平均值扩展的正态分布下降到60~80分区间[11],下降的主要理由是研究包括了经济地位较低的国家,但也有人认为这是文化回应偏差[9,12]。文化回应偏差是系统性的文化影响问题,会导致人们对生活满意度的反应或高或低。例如,由于受到儒家文化的影响,和西方样本人口相比,东亚人对主观福祉的自报分要低很多,通常要低十个百分点左右[13]。

人们对主观福祉正态分布所做的第二个完善,是让它和个人关联。澳大利亚人联合福祉指数(Australian Unity Wellbeing Index)对澳洲本土人群的数据已经开展了这类计算[14],联合福祉指数是用个人福祉指数对主观福祉进行测量[8]。表2为基于6万人的调查数据得出的结果,平均值为75分,标准差为12.5,提示个体的正态分布值在50~100分之间。

正态分布的价值在于对新结果提供参考。正态分布表明在分布范围内,不论人群的平均值还是个人分值,都能决定其正常还是异常。对鉴别被调查人群是否有较高病态程度有政策价值[15]。对主观福祉特性的研究者而言也具有重要意义,因为样本的高度病态(分值低于50分)展现了病态心理学的特征[16]。

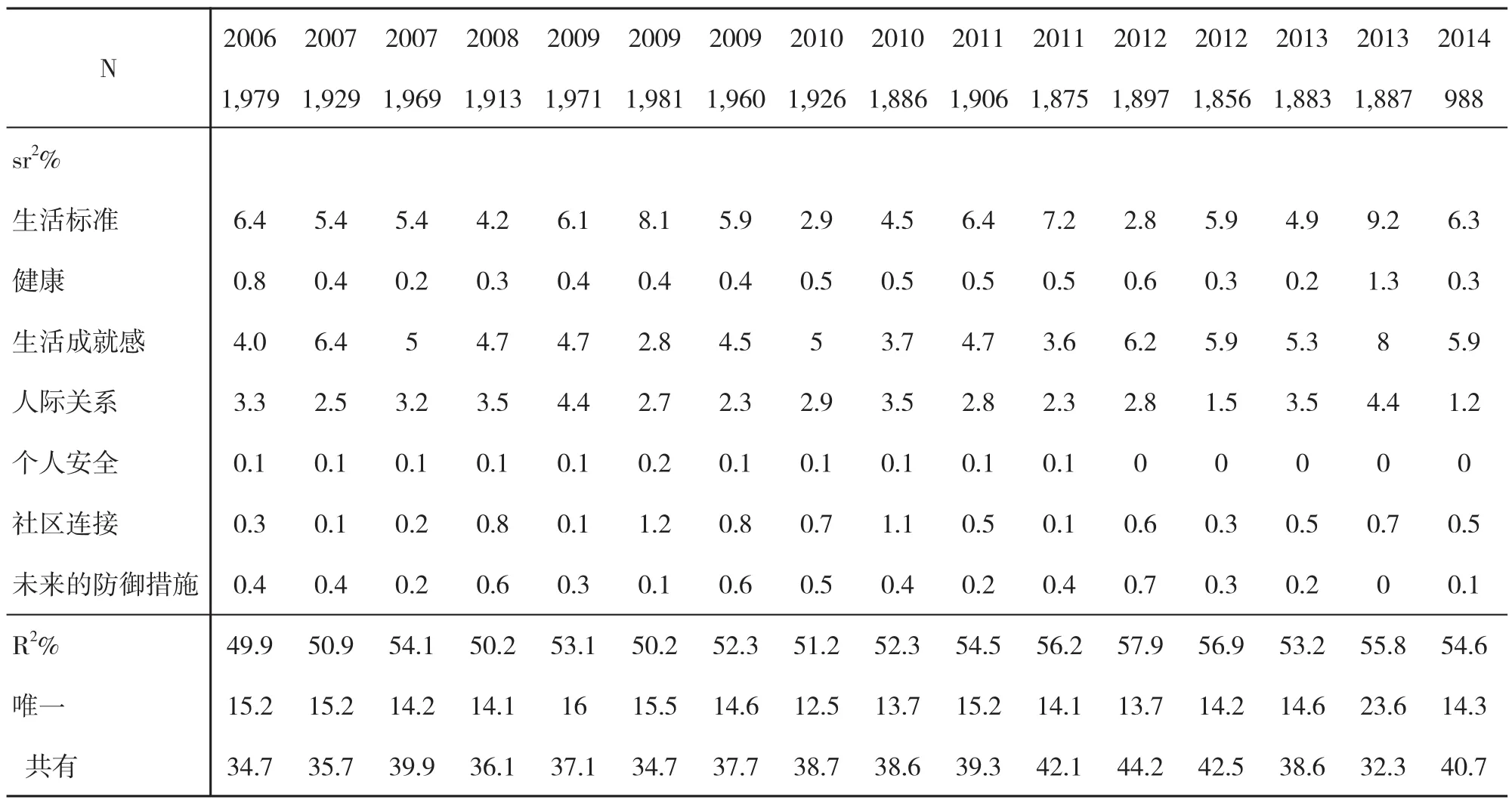

表1 澳大利亚连续16个总体人群调查的多元回归分析

表2 平均值和正态分布的多元回归

使用普通人群数据做常规标准计算时,关键是这些方法要适用于包括残障者在内的每一个个人[17]。强调普遍性的原因是每个人的主观福祉等级总是围绕着一个设定的点。因此,每一个人主观福祉的天然等级是既定的,不会因残障而改变。

1.2 设定点和动态平衡理论

在生理学领域,动态平衡理论需要在恒常水平才能正确理解生物参数。[18]这和麦克艾文和温菲尔德(2003)[19]的描述一致,他们把动态平衡理论描述为“对设定点基准变量的管理,是对每一个体最优化水平的表现”。

动态平衡理论系统均在基因决定的设定点支配水平管理变量。最耳熟能详的例子就是人体体温。当外力施加于动态平衡系统,导致其从设定点转移时,系统就会产生反向措施,旨在从转移之处返回到最优水平。例如,人感觉到寒冷时,会导致全身血流分布和行为改变,两者都有利于维持体温。

在主观福祉存在设定点的问题上,尚有很多争议。虽然很早之前人们认为主观福祉具有很强烈的遗传基础[20],但设定点存在的证据一直没有找到。随着主观福祉设定点首次发现,人们的认识已经发生了改变,在0~100分的量表中,正态分布于70~90分之间[21],而且在使用不同数据组时都得到了证实。现在是时候说明主观福祉动态平衡理论的基本组成部分了。

第二,主观福祉的动态平衡理论系统稳定在个体设定点周围。也就是说,系统在最适宜条件下对变量的管理是由设定点决定的,如果移位,变量将会回到设定点水平。为了理解动态平衡系统,就需要对主观福祉有更深刻的理解。

1.3 主观福祉的特征

人们通常把主观福祉描述为主动的、稳定的,主要由心境构成。主观福祉的主动和稳定等特质已有颇多论述,这里我们对心境作进一步的解释。

大多数研究者界定主观福祉时常引用安德鲁斯和威西[22]及迪纳[23]等人的经典作品,这些研究者主张主观福祉由较高程度的积极情绪反应和较低程度的消极情绪反应混合构成,且以全球性的、个人生活评价的认知形式出现。我们认为这一观点有待商榷。2007年,达文、卡明斯和斯托克斯[24]率先提出、随后又被其他学者通过因素分析和结构方程模型予以确认,即主观福祉的组成要素取决于心境[25-27]。心境被命名为“动态平衡受保护之心境”(Homeostatically protected Mood,HPMood),说明动态平衡理论在设定点水平维持稳定[28]。

动态平衡受保护之心境,为个人提供了持续、稳定、温和、积极的情感和警觉背景。持续心境能满足一般感受,但也蕴含了快乐和警觉。动态平衡机制主要是将动态平衡受保护之心境维持在设定点位置。但这并不意味着主观福祉是完全固化的。

假设动态平衡受保护之心境确实稳定,但正如每一设定点所显示的那样,测量主观福祉有相当多的变量。最近,杰朴、阿努希奇、卢卡斯在对纵贯状态—特质模型分析[29]中预测,在生活满意度中,被测量变量有1/3在经历相当长的时间后仍然保持稳定,另外1/3随着时间缓慢变动,而剩余1/3则随情势变化。尽管这一比例状况还需要进一步证实,但是,普遍存在的模型就是最初预测的那样。能确定的是,主观福祉和动态平衡受保护之心境在不同测量层次上确实存在大量变量,在以一个时点、一个时点为基础的情况下,经历强烈体验,会导致动态平衡理论失效。因此,与动态平衡理论密切关联的稳定性水平在预防剧烈变化时没发挥作用,但是,从长时间看,确实存在将主观福祉带回原初设定点的本能。

以澳大利亚为例,作为动态平衡理论发挥作用的证据之一,在常规人口样本下,只有极小比例的澳大利亚人生活在平均值以下。有13年历史之久的、总样本6万人的澳大利亚人联合福祉指数调查表明,只有4%的人分数低于50%。由此可见,总体来说,不论是否有残障,人们普遍自我感觉良好[30]。

2.动态平衡理论对测量生活质量的意义

主观福祉动态平衡理论强调人们自身的感受,事实上,很多研究者认为这是生活质量最重要的方面。当然,生活质量的客观层面也与之相关。如果客观生活环境窘迫,身体功能和智识功能也会受到损害。如果严重到一定程度,会导致抑郁,主观福祉动态平衡就被破坏。当这种情况发生时,人们就会失去惯常的积极水平而变得日渐压抑。因此,专业人士理解生活质量的主观层面和客观层面是至关重要的,这将有助于关注动态平衡涉及的各类资源,如金钱,这在残障服务领域中尤为关键。

残障本身并不会改变主观福祉的设定点,设定点由个人因素决定。残障本身对于获取资源有特别的要求,残障在通常情况下的确会影响正常的主观福祉体验,例如,残障将会导致购买假肢或个人助理服务等额外财务支出,残障也可能会给维持亲密关系或拥有一份有意义的工作增加难度。上述因素可能增加了压力因素,这是非残障者通常体验不到的。这些压力也是累积的,普通生活中增添残障因素,可能会导致生活压力的增加,这在其他场合是无法体验的。但如果残障者有足够的客观资源满足其需要,那么他们的主观福祉水平在不出现其他状况的情况下,和其他非残障者是没有差别的。

对于动态平衡理论的运行或失效的描述,为我们提供了理解主观福祉中各类客观性资源关系的途径,综述如下:

第一,对于在常态设定点范围活动的人而言,从来就不存在主观福祉水平和客观环境变化之间的简单线性关系。动态平衡可保持其功能,任何增加或减少客观资源的情况都会被动态平衡过程加以调整。这种情况下,长期来看,主观福祉状态和设定点接近。在客观变量和主观福祉两者间的低关联度关系,主要说明的就是这点。

第二,如果客观环境变化导致动态平衡控制失效,那么主观福祉将受到导致事件发生的情绪控制,而这将或高或低地越过设定点的限定。如经过调适,长时段后动态平衡将再次发挥作用,使主观福祉回归设定点。

第三,若不利因素是长期且不可控的,从而导致动态平衡失效,则主观福祉总是低于其设定点。这些人便是抑郁的高危人群。

第四,所有上述因素对于考虑资源分布都是有用的。如果某人的主观福祉水平在正常范围内,那么,即使提供额外资源也不会使其主观福祉有可见的增长。而另一方面,如果把资源提供给动态平衡失效的人,那么通常主观福祉能提升到设定点范畴。因此,从这一点上看,了解某个人或某个群体的主观福祉基点,对于资源分配管理部门是很重要的。

3.测量主观福祉

评价生活质量,最好的测量方式是什么?现在,这个复杂的问题有了答案。回溯到1949年卡文、伯吉斯、哈维格斯特和戈尔德哈默的研究,这些学者尝试解决如何测量“调适的通用概念”,他们意识到可能有两种测量方式。一是通过对调适不同领域进行测量,二是可以“把调适作为某人对当下处境总体快乐或满意的表现”。

卡文等人并未提出测量工具,工具由斯特莱普在测量人的精神状态时提出:“总体而言,你对你今天的生活感到满意的程度怎样,是很满意、相当满意或不很满意吗?”现在,这一全球的、单一选项的问题格式被称为全球生活满意量表(Global Life Satisfaction,GLS),卡明斯和古洛内对量表的多个版本进行了研究。目前标准化版本出自安德鲁斯和威西,采用封闭的、有若干反馈的测量方式,“你对你的生活总体上感觉如何”,从“不满意”(0分)到“完全满意”(10分)。

当把全球生活满意量表视为主观福祉的敏感且可靠的测量方式时,作为单一问题项,就有了心理测量学上的局限。卡文给出了解决之道,即通过不同领域来测度主观福祉。但是,这些领域又是被如何选出来的呢?

3.1 以领域为基础的测量

2002年,国际智力与发展性障碍科学研究协会(IASSIDD)特别兴趣小组的成员们探讨如何更好地测量生活质量,并将讨论结果公开发表,他们认为“生活质量的绝大多数概念都有如下特征:对福祉普遍感觉良好、感受到积极的社会参与、获得发展个人潜能的机会”。尽管没什么人反对,但是这些观点太过于笼统,对判断生活中哪些领域需要被测量或哪些不用被测量没有太大帮助。将生活质量(QOL)划分为不同区间,即分为生活领域(life domains),并对这些领域的相关性进行经验测量。

1976年最先由安德鲁斯和威西利用生活领域来测量生活质量。从那以后,研究者在普通人群和残障社群中进行了这类研究。IASSIDD特别兴趣小组提出了领域量表中两个至关重要的原则,对于今天的研究仍具有决定性作用。第一个原则是,在任一领域中,其测量量表必须包含生活质量组成的完整内容。第二个原则是,同一组领域的问题必须能同时适用于有残障和无残障的人。在决定哪个是最佳领域的问题上存在较多分歧,最终确定了4个方法,分别是通过共识,定性访谈,挑选有效问题以及分解全球生活满意量表。以下分别讨论这4点。

IASSIDD发现生活质量量表在8组核心领域——情感福祉、人际关系、物质福祉、个人发展、身体福祉、自我决策、社会融合和权利等方面达成了广泛共识。尽管这些领域构成了很有前景的领域清单,但是有模棱两可之处,如个人发展和自我决策定义不确定。其中权利在发达经济体中对残障者的适用度要比在一般社会中广。这很重要,因为生活质量量表的指导思想需要普遍平等。这一清单还舍弃了个人安全或防护,而这是智力障碍者高度相关的领域。因此,学者们的集体意见虽有助于进一步研究,但生活质量领域中可靠性和有效性的决定因素需要应用其他技术,技术之一就是询问个人观点,而不考虑他或她是否有残障。

3.2 定性访谈

定性访谈就是询问人们生活中哪些领域对其生活质量而言是最重要的。在过去的主观福祉研究文献中可能是恰当的,但现在已经用得不多了。关键在于领域数量和多样性对每一个探索性研究项目都是不同的,即便是对最小的、已不可再简化的领域而言,也只有通过统计方法才能获得。因此,更有意义的做法是选择已有文献中的这些领域,然后在新的人口中对其相关性进行检测。

3.3 有效性

从现存量表中选出明显相关的领域,对建新量表肯定有用。但是,为了增进对现有文献的理解,研究者应清楚如下事项:(1)已定义的生活质量建构了要测量的东西;(2)为什么已经存在的各类量表对测量其建构出的东西还不够用。

用几个例子说明这类建构的形式。广泛应用的社会质量问卷的最初版本符合上述两点,这也是残障领域中的第一份,两个作者寻求通过个人体验来测量生活质量,而不是像应用正常化理论或PASS评估在某一生活环境中测量生活质量。

生活质量问卷经历了多次变化,这也成为改进某一原始量表的标准流程。不过,谨慎使用因素分析等,确保其简约和确认其假设的次级测量结构确实有必要的统计手段。而且,当使用统计时,支持假设的量表结构证据很弱。

测量残障者的生活质量还普遍缺乏事实或支持较弱。这类例子包括生活质量、压力、情感、孤独和满意量表,以及8个领域的测量。缺乏事实性支持的原因主要在于量表概念的复杂和其具体项目的异质性特征。避免这一问题的方法就是测量单一生活质量建构时一直使用同质问题。这一趋势包含了对全球生活满意度量表的拆解。

3.4 全球生活满意度量表的分解

当人们发展以领域为基础的工具时,存在着这样一种忧虑,即任何领域的集成(1)可能未恰当反映出主观福祉;(2)每一领域对个体而言都有不同层次的相关度。艾文思通过个人一体化模型为这一问题提供了解决方案。要求所有领域都要和生活的整体性相关(GLS),结果量表代表了回应者每一生活领域重要方面的统一。

要严格实施这一设想,就要对每一个个体都建构独立的量表,每个量表都是作为近似值建构出来的。这份由7个领域的个人福祉指标(PWI)所组成的满意度单项题涵盖了生活标准、健康、生活成就感、人际关系、个人安全、社区连接及未来的防御措施。人们使用准抽样的模式来询问这些领域的满意度,如“你对你的人际关系的满意度如何?”没有进一步说明应该考虑哪些关系。这些领域足够普遍适用,且和全球生活质量量表有独特的差异,形成有效的比较性量表。

不过,在进行经验性检测时,各领域对全球生活满意度的贡献是迥异的。例如,澳大利亚样本里普通民众在“个人安全”领域,对全球生活质量满意度没有独特贡献。而其他国家的普通民众就有贡献,这一结果可参见表1。每次调研都用多次回归的方式解释,其中,用7个领域来预测全球生活满意度。统计上的偏确定系数代表了全球生活满意度中每个领域的独特变量。7个领域合在一起大致就是艾文思所说的“个人一体化模型”,能说明大约45%~50%的全球生活满意度的变量。

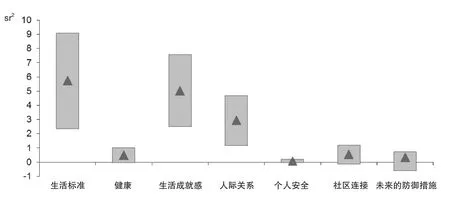

个人福祉指标的另一个特点也显而易见。3个领域普遍比另外4个更可靠。表2表示了混合数据的平均值和标准差的差异,以及大概估算出的每个领域的正态分布(围绕平均值的两个标准差)。见图1。

图1 特定方差均值对全球生活满意度每一领域的贡献。竖轴在每一个平均数周围降级了两个标准差

生活标准、个人成就感和人际关系三者,和其他4个领域相比,在全球生活满意度上有着异乎寻常的独特变化,与其他4个领域在分布上少有重合。但是,在进一步详细检验这3个关键领域前,上述结果还有两个有趣的方面值得关注。

一是,在全球生活满意度上,健康是相对不重要的。这和人们的直觉相悖,也和本文开头讨论的古希腊人观点不符。原因有可能是,在普通大众样本中,大多数人对健康的担心都是那些慢性的、有调整可能的疾病,以及澳洲有效的公共医疗体系的作用。第二个值得注意的领域是社区,尽管社区在智力残障领域得到了研究者和管理者们的高度关注,但在和全球生活满意度的关联上,却是最弱的一个。

4.幸福金三角

图1显示,金三角领域指金钱、人际关系和生活成就感,这三者有助于恢复动态平衡。尽管主要功能是防御动态平衡失衡,但也能够协助动态平衡恢复。下面分别讨论这3个领域。

4.1 金钱

金钱能对主观福祉起到什么作用、起不到什么作用,世人还有许多误解。一般认为富人能快速适应高水平生活,当他们住进豪宅、佣人环绕时,可能会在短期内感觉奢侈,但是一段时间后也就觉得“稀松平常”了。而且,丰饶的财富并不能改变设定点,从而创造永远幸福的人。因此,从这个意义上说,金钱并不能买到幸福。不论如何富有,一旦收入水平使财富所依赖的动态平衡系统的减震保护饱和了,那么额外的财富就不再能进一步提高主观福祉。

财富的真正力量,是作为协助动态平衡的灵活资源来保护福祉,它允许人们在日常生活中尽可能回避不必要的挑战。富有的人可付钱让其他人干自己不想干的事。因此,主观福祉的增长,从较低收入到较高收入,是一个渐进曲线。

金钱的力量对于残障者而言尤为明显。残障者更容易遇到歧视、失业、健康不佳或对医护人员更为依赖。对于他们而言,金钱支持动态平衡的重要性被放大了。

4.2 人际关系

黄金三角的第二个方面是人际关系,涉及亲密关系和支持,几乎所有研究文献都证实了人际关系的力量,可以缓和压力对于主观福祉的影响。因为人际关系的积极影响,家庭成员人际关系的质量就与快乐、自尊和自信紧密联系在一起。

诸多生活环境都能被设计用以促进友谊的产生和维护,包括架构设计和组织分享活动。但最重要的促进剂是工作人员的积极态度,帮助他们所照顾的人建立人际关系。这对于残疾人来说尤其重要,因为他们行动能力有限,与他人交往困难。

情感亲密关系缺失的影响也很明显。当人际关系不足以满足需求时,人就会感到孤独和被排斥,可怕的后果是容易患上抑郁症。

4.3 获得生活成就感

通过主动参与,从而在生活中获得成就,是金三角的第三个领域。麦克奈特和卡什丹在研究回顾中认为,生命的目的是“定义人生目标并提供个人价值的认知过程”。大量的文献表明,当人们脱离动态平衡的缓冲区,比如遭遇失业时,主观福祉就会受到严重的威胁 。

人们主要通过两种途径参与活动从而在生活中获得成就。 一是在家庭中发挥积极作用,二是就业。残疾人却面临着这两条路都走不通的风险。

当残疾人生活在寄宿机构或托管家庭中时,最简便、成本效益最高的照料方式是设定可预测的生活轨迹,并执行必要的操作过程。这样就可以让他们通过为集体做出贡献来提升使命感和责任感,但这同时又剥夺了他们的活力来源。有组织的活动由于缺乏自我指导,是一项很弱的替代品。这些制度和过程的结果就是阻拦残疾人进入重要的金三角领域,即阻止残疾人在生活中获得成就感。

结论

我们由此可以得出结论,个人福祉指标(PWI)的7个领域满足了基于领域的衡量主观生活质量的理论和实践需求。理论上,个人福祉指标的测量是主观福祉的一种有效表征,因为它的项目内容代表了对全球生活满意度的第一级解构。实际上,量表建构上的优点就在于简约。个人福祉指标也适用于所有人的这一要求,因此就确保了用以判断生活质量的主观福祉的标准是普遍适用的。

在构成PWI的7个领域中,有3个领域代表支持残疾人和非残疾人的动态平衡的关键资源,即金钱、人际关系和在生活中获得成就。值得注意的是,对服务提供者而言,为金三角的任何一个领域提供服务都将面临严峻的挑战。尽管如此,从这3个领域入手,去提高主观福祉的一般水平可能是最有效的。

[1] Keyes, C. L. M., & Annas, J. Feeling good and functioning well: Distinctive concepts in ancient philosophy and contemporary science. Journal of Positive Psychology, 2009, 4(3): 197-201.

[2] Austin, A. On well-being and public policy: Are we capable of questioning the hegemony of happiness? Social Indicators Research, 2016, 127(1): 123-138.

[3] Bunnin, N., & Yu, J. The Blackwell dictionary of Western philosophy, 2008.

[4] Schalock, R. L., Brown, I., Brown, R., Cummins,R. A., Felce, D., Matikka, L., . . . Parmenter, T. The conceptualisation, measurement, and application of quality of life: Report of an international panel of experts. Mental Retardation, 2002, 40: 457-470.

[5] Kozma, A., Stone, S., & Stones, M. J. Stability in components and predictors of subjective well-being (SWB): Implications for SWB structure. In E. Diener & D. R. Rahtz (Eds.), Advances in quality of life: Theory and research, 2000: 13-30.

[6] Anglim, J., Weinberg, M. K., & Cummins, R. A.Bayesian hierarchical modeling of the temporal dynamics of subjective well-being: A 10 year longitudinal analysis. Journal of Research in Personality, 2015, 59(3): 1-14.

[7] Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 1985, 49: 71-75.

[8] International Wellbeing Group. Personal Wellbeing Index Manual ,2013(5).

[9] Lau, A. L. D., Cummins, R. A., & McPherson, W. An Investigation into the Cross-Cultural Equivalence of the Personal Wellbeing Index. Social Indicators Research, 2005, 72: 403-430.

[10] Cummins, R. A. On the trail of the gold standard for life satisfaction. Social Indicators Research, 1995, 35(2): 179-200.

[11] Cummins, R. A. The second approximation to an international standard of life satisfaction. Social Indicators Research, 1998, 43(3): 307-334.

[12] Lai, L. C. H., Cummins, R. A., & Lau, A. L. Cross-Cultural Difference in Subjective Wellbeing: Cultural Response Bias as an Explanation. Social Indicators Research, 2013, 114(2): 607-619.

[13] Chen, Z., & Davey, G. Normative life satisfaction in Chinese societies. Social Indicators Research, 2008, 89(3): 557-564.

[14] Capic, T., Cummins, R. A., Silins, E., Richardson, B., Fuller-Tyszkiewicz, M., Hartley-Clark, L., & Hutchinson, D. Australian Unity Wellbeing Index: -Report 33.0 - The Wellbeing of Australians: Federal Electoral Divisions, Homeostatically Protected Mood and Relationship Support. Melbourne: Australian Centre on Quality of Life, School of Psychology, Deakin University. http://www.acqol.com.au/ reports/auwbi.php.

[15] Tomyn, A. J., Weinberg, M. K., & Cummins, R. A. Intervention efficacy among ‘at risk’ adolescents: A test of Subjective Wellbeing Homeostasis Theory. Social Indicators Research, 2015, 120(3): 883-895.

[16] Richardson, B., Fuller-Tyszkiewicz, M. D., Tomyn, A. J., & Cummins, R. A. The Psychometric equivalence of the Personal Wellbeing Index for normally functioning and homeostatically defeated Australian adults. Journal of Happiness Studies, 2015.

[17] Cummins, R. A., Lau, A. L. D., Davey, G., & McGillivray, J. Measuring Subjective Wellbeing: The Personal Wellbeing Index-Intellectual Disability. In R. Kober (Ed.), Enhancing the quality of life of people with intellectual disability: From theory to practice, 2010: 33-46.

[18] Cannon, W. B. The wisdom of the body, 1932.

[19] McEwen, B. S., & Wingfield, J. C. The concept of allostasis in biology and biomedicine. Hormones and behavior, 2003, 43(1): 2-15.

[20] Tellegen, A., Lykken, D. T., Bouchard, T. J. J., Wilcox, K., Segal, N., & Rich, S. Personality similarity in twins reared apart and together. Journal of Personality and Social Psychology, 1988, 54: 1031-1039.

[21] Cummins, R. A., Li, L., Wooden, M., & Stokes, M. A demonstration of set-points for subjective wellbeing. Journal of Happiness Studies, 2014, 15: 183-206.

[22] Andrews, F. M., & Withey, S. B. Social indicators of well-being: American's perceptions of life quality, 1976.

[23] Diener, E. Subjective well-being. Psychological Bulletin, 1984, 95: 542-575.

[24] Davern, M., Cummins, R. A., & Stokes, M. Subjective wellbeing as an affective/cognitive construct. Journal of Happiness Studies, 2007, 8(4): 429-449.

[25] Blore, J. D., Stokes, M. A., Mellor, D., Firth, L., & Cummins, R. A. Comparing multiple discrepancies theory to affective models of subjective wellbeing. Social Indicators Research, 2011, 100(1): 1-16.

[26] Longo, Y. The Simple Structure of Positive Affect. Social Indicators Research, 2015, 124(1): 183-198.

[27] Tomyn, A. J., & Cummins, R. A. Subjective wellbeing and homeostatically protected mood: Theory validation with adolescents. Journal of Happiness Studies, 2011, 12(5): 897-914.

[28] Cummins, R. A. Subjective wellbeing, homeostatically protected mood and depression: A synthesis. Journal of Happiness Studies, 2010: 11: 1-17.

[29] Yap, S. C. Y., Anusic, I., & Lucas, R. E. Does happiness change? Evidence from longitudinal studies. In K. M. Sheldon & R. E. Lucas (Eds.), Stability of Happiness: Theories and Evidence on Whether Happiness Can Change, 2014: pp. 127-145.

[30] Cummins, R. A., McCabe, M. P., Romeo, Y., Reid, S., & Waters, L . An initial evaluation of the Comprehensive Quality of Life Scale - Intellectual Disability. International Journal of Disability, Development and Education, 1997, 44: 7-19.

(参考文献有所删减)

Measuring life quality: The Triangle of the Golden Domains

Robert A. Cummins

Quality of life exists in two discrete dimensions. One is objective, where measures can be verified by multiple people. The other dimension is subjective, comprising feelings which can only be experienced by each individual person. This paper concerns the subjective dimension, the Theory of Subjective Wellbeing Homeostasis, and issues of measurement. Empirical testing of relevant theories depend on valid and reliable data. This is most robustly achieved by domain-based scales, constructed in accordance with two important principles. First, any scale must be applicable for all people, whether they have a disability or not. This ensures that the same standards, used to judge life quality, are applied universally. Second, that the scales should be parsimonious. Since the potential number of potential domains is very high, strict criteria need to be applied to determine their choice. The Personal Wellbeing Index meets these criteria. Its construction is determined as the first-level deconstruction of ‘satisfaction with life as a whole’. Moreover, three of the resulting seven domains as, money, relationships, and achieving, form the ‘Golden Domain Triangle’, representing the key resources supporting homeostasis for both disabled and non-disabled people. It is concluded that service provision should target these three domains in order to facilitate normal levels of subjective wellbeing.

Quality of life measurement; Life domains; Subjective wellbeing; Homeostasis theory

C913.69

A

2095-0810(2017)26-0014-09

澳大利亚迪肯大学 墨尔本 VIC 3125

罗伯特·卡明斯 首席教授 荣休教授;研究方向:生活质量,尤其关注残疾人生活质量

翻译:李 敬 悉尼大学医学院残障研究中心 博士生