黑龙江省农业水资源生态补偿机制研究

孟雪靖 周诗丹 杨永健

摘要 基于对生态补偿机制的理论分析,以黑龙江省农业水资源补偿为研究对象,对粮食主产区与粮食消费地的生态补偿进行博弈分析。结果表明,在没有外在强制力情况下,博弈结果难以达成(补偿,投资)协议,无法实现合作;即使达成生态补偿合作协议,也必须要有中央政府的参与。在博弈结果的基础上,确定农业水资源生态补偿的主体为中央政府和粮食消费地政府,补偿客体为黑龙江省政府;补偿标准应满足:消费地政府对粮食主产区政府的生态补偿费用(P)+ 中央政府对粮食主产区政府的生态补偿费用(Pc)+主产区政府投资保护农业水资源所带来的生态收益(R2)>主产区政府投资保护农业水资源的成本和丧失的机会成本(I)。

關键词 农业水资源;生态补偿;政府间博弈

中图分类号 S-9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2017)02-0213-05

Abstract Based on the theoretical analysis of ecological compensation mechanism,taken the compensation of agricultural water resources in Heilongjiang Province as the research object,game between major grain producing areas and grain consumption areas was analyzed.The results showed that the game results were difficult to reach (compensation, investment) when lack of external forces, then could not achieved cooperation.The agreement could only be achieved to cooperative status when the central government participated. Based on the results,the main compensation subject parts were the central government and governments of grain consumption areas,the compensation object part was government of Heilongjiang;compensation standard should meet:the ecological compensation for the government of major grain producing areas from government of consumption areas(P)+ the ecological compensation for the government of major grain producing areas from central government(Pc)+the ecological benefits of the government of main producing areas invested protection of agricultural water resources(R2)> the cost of the government of main producing areas invested protection of agricultural water resources and the lost opportunity cost(I).

Key words Agricultural water resources;Ecological compensation;Intergovernmental game

黑龙江省是我国重要的粮食主产区,近年来,其粮食生产总量以及粮食调出量位居全国第一,为保障我国粮食安全做出了巨大贡献。然而,随着耕地面积的不断扩大,灌溉水资源的大量消耗与农业面源污染的加剧,引发一系列生态环境问题:小兴安岭山地向松嫩平原过渡地带的水土流失严重,三江平原地下水位下降,松嫩平原湿地面积锐减、生物多样性减少等,严重制约了黑龙江省农业经济的可持续发展,对国家粮食安全造成威胁。对于黑龙江省政府来说,用于农业灌溉的水资源丧失了发展高利润产业的机会,而高利润产业对地方财政收入及区域经济发展的贡献最为明显。此外,黑龙江省政府还需要投入资金,为农业水资源的使用做大量基础性和服务性工作。而保护农业水资源的正外部性被消费者无偿享用,在保护行为得不到补偿的情况下,会使环境服务提供者供给意愿不强。只有解决外部性问题,才能使环境服务提供者自发保护农业水资源,这样不仅能提高粮食主产区发展粮食生产的积极性以及农业治理能力,还能达到生态环境问题改善与农业经济持续发展相互协调的目的。农业水资源生态补偿是通过资金、政策、制度等补偿方式,让享受农业水资源生态效益的受益者对为保护农业水资源而放弃其他发展权利的受损者提供补偿,使农业水资源保护的外部性问题内部化,解决保护农业水资源的动力不足问题,达到可持续利用农业生态资源和保障国家粮食安全的目的。笔者拟运用经济外部性理论,通过中央政府主导的生态补偿方式使外部效应内部化,实现水资源利用的公平与效率。

1 生态补偿研究现状与经济学分析

1.1 国内外生态补偿研究现状 生态补偿是国内外解决环境问题与保护生态资源的重要经济手段。20世纪90年代起,国际学术界便高度关注对生态补偿的研究与实践,在概念界定、补偿模式、标准计量、机制设计等方面进行大量探索,与此同时,国内外学者还将生态补偿的应用扩展到森林、水资源、湿地、农田、草地等多个领域,并取得了颇为丰富的成果。

国外的生态补偿研究早在20世纪30年代就有出现,涵盖的领域广、研究较为成熟。Johst等[1]以保护生物多样性为目标,利用生态经济模拟程序,设计出一套生态补偿方案。Jack等[2]从政府制度设计的角度分析了生态补偿的原则,并从生态、经济和政策设计3个方面确定了激励型生态补偿机制应涉及的内容。Jack[3]以Nyanza为试验模型,在上游土地使用投资和下游支付赔偿的情况下,研究个人对环境服务干涉程度,结果表明,适度干涉可能会影响个人对资源保护的行为决策,进而影响流域生态服务付费的标准。Sandhu等[4]利用“bottomup” 即由田间试验到量化生态服务价值“自下而上”的方法,比较了新西兰有机农业的生态服务价值与传统农业的生態服务价值。

国内对多个领域生态补偿的研究也取得了一些有价值的成果。王军锋等[5]从补偿资金来源的视角,将我国流域生态补偿划分为4种模式,并阐释了各模式的特点与适用条件。吴箐等[6]对我国跨区域流域生态补偿制度提出统筹构建流域“生态共同体”的理念,并在此理念指导下,提出采取“政府主导、市场运作”的策略。邓远建等[7]以武汉东西湖区为例,对实施的生态农业工程、湖泊修复工程、耕地保护工程等绿色农业生态补偿政策的实施效果进行客观评价,结果表明绿色农业产地环境生态补偿政策发挥了一定的作用,但还有进一步提升空间。杨新荣[8]对洞庭湖区湿地生态补偿的主体、客体、补偿年限、补偿方式等生态补偿问题进行系统分析,构建了洞庭湖湿地生态补偿机制。于淑玲等[9]以围填海活动造成的湿地丧失、受损为前提,构建围填海区受损滨海湿地生态补偿机制与模式分析框架。刘兴元等[10]将藏北那曲高寒草地划分为三大功能区,据此构建了政府主导的分区的分级生态补偿模式,设计了生态补偿的组织管理体系及流程、损益评估机制和约束奖惩机制,并提出了针对不同功能区的生态补偿方案。

国内外通常采用工程和技术手段解决农业水资源问题,首先必须有足够的财政保障,同时也需要有效的制度和政策保障,否则工程和技术措施的实施也会受到限制,难以达到预期的效果。生态补偿在经济理论上就是对保护环境产生的经济外部性的内部化,让保护环境的受益者付费,使保护环境者得到其行为带来的经济利益,通过制度设计,保障环境服务提供者得到合理回报,激励其对环境服务的可持续供给,实现资源使用的公平与效率,还兼顾了生态安全。借鉴已有的研究成果,笔者拟用生态补偿手段,通过外部经济投入,激励黑龙江省政府保护农业水资源。

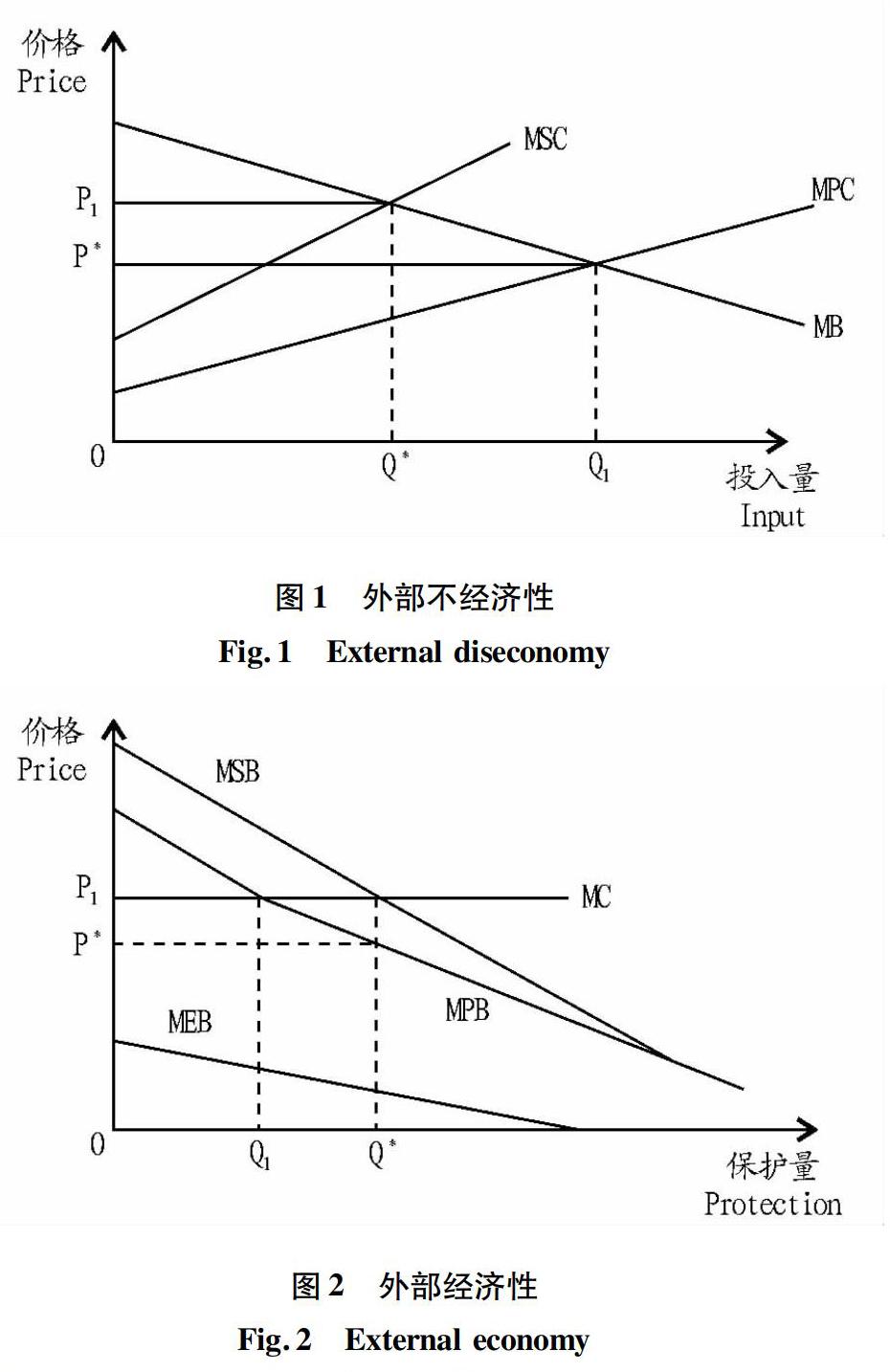

1.2 生态补偿的经济学分析 外部性是在没有市场交换的情况下,一个生产单位的生产行为(或消费者的消费行为)影响了其他生产单位(或消费者)的生产过程(或生产标准)。外部性分为外部经济性和外部不经济性。

如图1所示,当存在外部不经济性时,边际社会成本(MSC)大于边际私人成本(MPC),差额是外部环境成本(MEC)。在现实生产与决策中,种粮农户追求个人利益最大化,不考虑产生的外部成本。粮食生产中,水资源、化肥、农药等生产资料的投入由边际效益(MB)和MPC决定,这时私人投入量(Q1)大于由MB和MSC决定的有效水平(Q*),导致农业生产污染物的过度排放、有污染产品的过度生产、农业环境资源的过度利用等,造成农业生态环境的破坏、引发粮食安全等社会问题。由于农业的基础性地位及其弱质性,不能用通常的价格、税收等手段纠正成本与收益的偏差,必须通过种粮地政府的有效制度与经济手段解决粮食种植的外部不经济性。

如图2所示,当存在外部经济性时,边际社会效益(MSB)大于边际私人效益(MPB),差额是外部环境效益(MEB)。种粮地政府投资保护农业水资源时,其投资行为由MPB和边际成本(MC)决定,这时私人保护量(Q1)小于由MSB和MC决定的有效保护量(Q*)。当要求私人保护量达到Q*时,必须降低保护的成本。因此,如果外部经济性得不到有效补偿,同样会导致资源的配置失误。农业水资源生态补偿就是依据“保护者受益”和“受益者付费”的原则,运用以中央政府参与为主的手段,通过资金、政策、制度等补偿方式,让享受农业水资源生态效益的受益者对为保护农业水资源而放弃其他发展权利的受损者提供补偿,使农业水资源保护的外部性问题内部化,从而解决保护农业水资源的动力不足问题,以期实现农业水资源的可持续利用。

2 黑龙江省农业水资源利用现状

2.1 黑龙江省农业水资源现状 农业用水包括种植业灌溉用水和林牧渔用水两部分。黑龙江省种植业灌溉用水占农业用水的97%,该研究中的“农业水资源”是指用于种植业灌溉的水资源。

黑龙江省位于我国最东北部,属温带大陆性季风气候,雨热同季,光照资源丰富。黑龙江省降水在年内、年际和地区间的变化很大,年降水量为400~1 000 mm,年内降水量多集中在6—9月,约占年降水量的60%~80%。境内水系发达,有黑龙江、乌苏里江、松花江、嫩江和绥芬河五大水系,大小湖泊640个,水库630座。黑龙江省水资源总量为944.3亿m3,其中,地表水资源量为814.4亿m3,地下水资源量为295.4亿m3,地表水资源量和地下水资源量的重复计算量为165.5亿m3,人均水资源为2 463.1 m3。

黑龙江省耕地土壤类型为黑土、黑钙土和草甸土,是世界著名的三大黑土带之一。全省总土地面积47.3万km2,农用地面积3 950.2万hm2,占全省土地总面积的83.5%。粮食种植主要位于松嫩平原、三江平原和中部山区,主要粮食作物为水稻、玉米、大豆、小麦。黑龙江省农业种植包括农垦和地方2个行政系统,农垦的农业种植主要分布在三江平原和松嫩平原,主要通过地下水灌溉;地方主要以农户的形式种植粮食,主要通过河流、水库灌溉[11]。

2.2 黑龙江省农业水资源利用存在的问题及原因

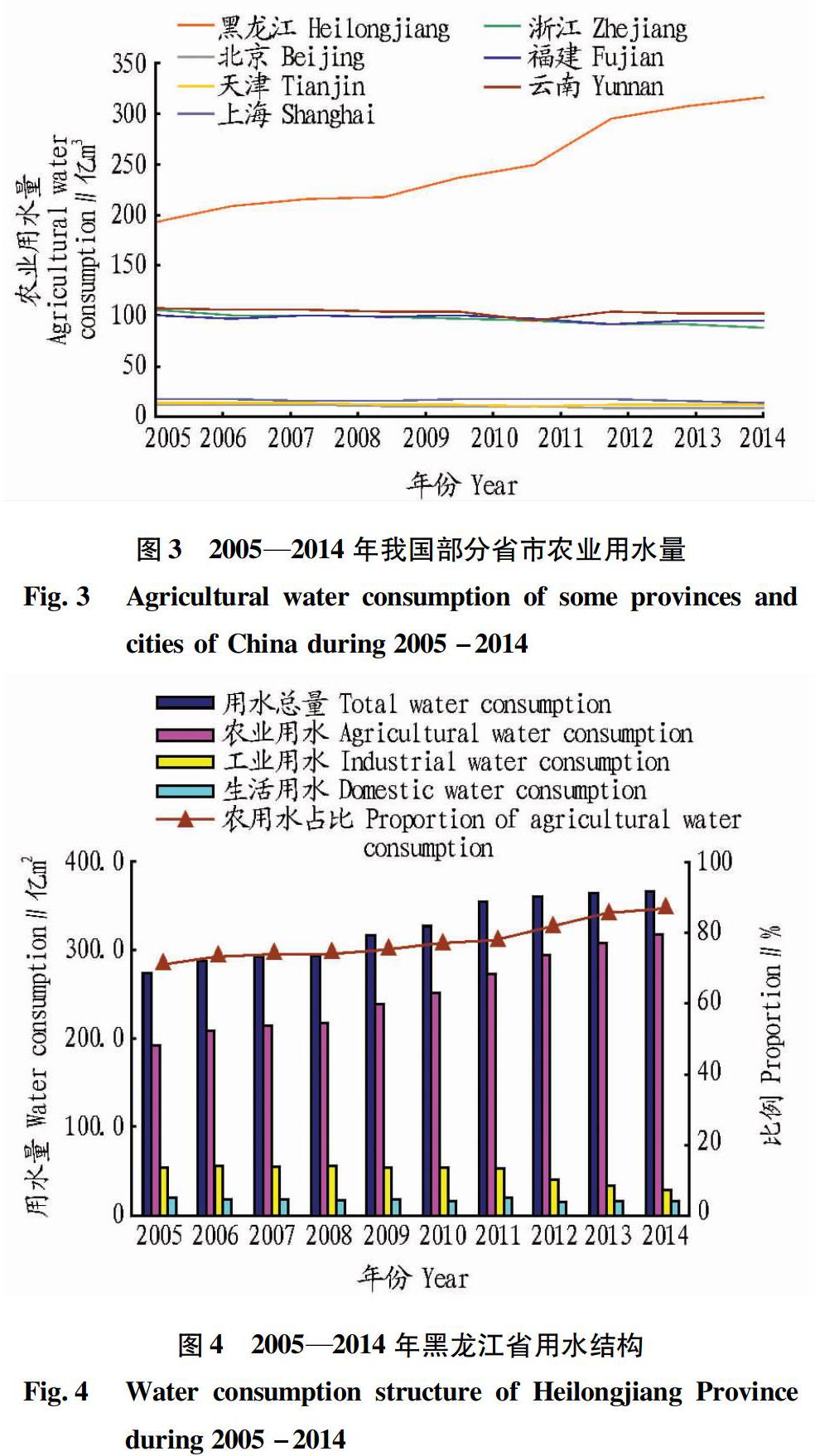

2.2.1 农业水资源消耗大。黑龙江省是我国重要粮食主产区,全省土地总面积的83.53%为农用地,面积达到3 950.5万hm2,其中农用耕地面积为1 586.6万hm2,占全国耕地总面积的11%以上。根据《中国统计年鉴》数据,2005—2014年黑龙江省农业用水量与部分黑龙江省粮食消费省市农业用水量见图3。图3中农业用水量数据包含了农林牧渔用水,粗略地比较,黑龙江省农业用水量远远大于其粮食消费省市,而且用水量每年都在增长,2014年农业用水量是2005年的1.6倍;消费省市的农业用水量少,且10年间都有不同幅度的减少,2005与2014年相比,北京农业用水量减少35%,浙江农业用水量减少17%。

根据《中国统计年鉴》数据计算,2005—2014年黑龙江省总用水量以及农业、工业、生活用水量的比例见图4。从图4可以看出,黑龙江省每年的用水量都在增加,农业用水量在逐年增加,且占总用水量的比重越来越大,而工业用水每年都在减少,且占总用水量的比例逐年缩小,2014年农业用水达到316.1亿m3,占总用水量的87%,工业用水占总用水量不足8%。

黑龙江省农业水资源消耗大主要有3个方面的原因。首先,粮食种植面积大,对灌溉水需求大。耕地灌溉面积由 2005 年的239.41万hm2增加至2014年的530.52万hm2。随着实际灌溉面积的逐年增加,农业灌溉用水量呈逐年上升的趋势。其次,黑龙江省现有的多数水利设施都是20世纪70年代所建,存在设备老旧、管理利用不充分、规模小、蓄水工程能力小等问题,导致水资源的利用率低、水资源浪费现象严重。最后,水田面积的扩大也是黑龙江省农业用水需求不断攀升的原因。在以粮食增产为主要目标的政府政策引导和经济利益驱使下,农户大规模改种水田,一些传统旱田种植区也开始实施“旱改水”工程。2010年黑龙江省水稻播种面积为297.5万hm2,到2014年,水稻播种面积增至399.7万hm2。

2.2.2 农业面源污染严重。农业种植过程中,农田中的泥沙、营养盐、农药、化肥等,在降水、融雪或灌溉过程中通过农田地表径流、壤中流、农田排水和地下渗漏进入水体而形成的地表和地下水环境污染,被污染的地下水最终也会流入河流、湖泊或近海,污染地表水体[12-13],是农业面源污染的主要来源之一。农业面源污染是河流、湖泊水质恶化的重要原因[14-15],水体污染不仅会对人体健康、农产品质量等构成威胁,还会对生态系统造成破坏,严重影响农业的可持续发展。

根据2010年全国污染源普查公报的数据,黑龙江省污染源中工业源、农业源、生活源所占比例分别是6%、73%、21%,农业污染源占总污染源比例为全国最高。根据2014年松辽流域水资源公报,松花江区15 300.2 km的河流水质状况全年、汛期和非汛期评价,水质总体为中。全年I~III类水河长占64.4%,IV~V类水河长占27.3%,劣V类水河长占8.3%;松花江区250个重要河流湖泊水功能区中,水功能区全因子评价达标101个,达标率为40.4%,水功能区限制纳污红线评价达标123,达标率49.2%;松花江区11座主要水库水质和营养化评价,水质为II~III类的水库10座,占90.9%,V类水质的水库1座,占9.1%,中营养水库2座,占18.2%,富营养水库9座,占81.8%。

黑龙江省是农业大省,背负着国家粮食安全的重任,农户盲目追求产量,农业生产中过量使用农药、化肥、农膜等农用物资,导致农业面源污染严重。由于农业面源污染的污染排放点不固定、污染物来源的不确定性、排放的间歇性等特点,导致农业面源污染的监测和管理成本高昂、控制与治理困难。黑龙江省具有降雨集中、耕层养分含量高、土壤冻融作用强烈导致氮、磷流失严重的自然特性,更加重了农业面源污染程度[16]。

3 政府间的农业水资源生态补偿博弈分析

由于粮食主产区政府与粮食消费地政府存在经济社会与资源环境等利益上的矛盾,所以粮食主产区政府与粮食消费地政府之间的生态补偿有典型的博弈特征。该研究以曲富国等[17]对流域生态补偿的政府间博弈模型为基础,进行适当修改,对黑龙江省政府与粮食消费地政府的农业水资源生态补偿进行博弈分析。

3.1 博弈假设 该博弈中的参与人包括:粮食主产区政府、粮食消费地政府。假设参与者都是追求利益最大化的理性经纪人。粮食消费地政府需要主产区政府出资保护农业水资源以便保证其粮食安全,而这样便限制了主产区政府的发展,所以消费地政府应当对主产区政府进行补偿。

粮食主产区政府的目标是财政收入最大化,有2种选择:①投资保护农业水资源;②不投资农业水资源而投资其他行业。粮食消费地政府的2种选择是:补偿和不补偿粮食主产区政府。根据参与人的不同选择时的不同收益,建立如图5所示变量。

R1:主产区政府不投资保护农业水资源的收益。

R2:主产区政府投资保护农业水资源所带来的生态收益。

I:主产区政府投资保护农业水资源的成本和丧失的机会成本。

P:消费地政府对主产区政府的生态补偿费用。

R3:主产区政府不投资保护时消费地政府的收益。

R4:主产区政府投资保护时消费地政府得到的正外部性收益。

3.2 博弈分析 假设参与人对对方的信息完全了解,即为完全信息下的静态非合作博弈。根据博弈双方的收益函数,得到如图5所示博弈模型。

由图5可知,对于消费地政府来说,在主产区政府选择“投资”的情况下,其选择“补偿”收益为R3+R4-P,选择“不补偿”的收益为R3+R4,显然选择“不补偿”的收益高;在主产区政府选择“不投资”的情况下,其“补偿”的收益为R3-P,选择“不补偿”的收益为R3,显然选择“不补偿”的收益高。所以,不管主产区政府如何选择,对消费地政府来说选择“不补偿”比选择“补偿”收益高,因此,消费地政府的占优策略是“不补偿”。

对于主产区政府来说,在R2-I>0條件下,当消费地政府选择“补偿”时,其选择“投资”时的收益为R1+R2-I+P,选择“不投资”时的收益为R1+P,显然选择“投资”的收益高;当消费地政府选择“不补偿”时,其选择“投资”时的收益为R1+R2-I,选择“不投资”时的收益为R1,显然选择“投资”的收益高。所以,当R2-I>0时,不论消费地政府如何选择,对主产区政府来说选择“投资”比选择“不投资”收益高,因此,主产区政府的占优策略为“投资”。

而现实中,由于投资保护农业水资源的机会成本往往大于保护农业水资源产生的生态收益,所以,对于主产区政府而言,选择“不投资”比选择“投资”的收益高。即博弈的纳什均衡为(R3,R1),消费地政府不补偿,主产区政府不投资,此时,农业水资源生态补偿博弈陷入“囚徒困境”,粮食主产区没有投资保护农业水资源的激励,消费地也就没有补偿的必要。这样恶性循环的结果是农业水资源不能持续利用、农业生态环境被破坏、粮食安全无保障。

生态补偿只是粮食主产区政府与粮食消费地政府之间的横向转移,粮食主产区与粮食消费地的整体收益为R1+R2+R3+R4-I,生态补偿P被抵消,即粮食消费地的生态补偿并没有能起到促进粮食主产区政府进行农业水资源保护的作用。且当粮食主产区保护农业水资源成本较高时,博弈将陷入(不投资,不补偿)的情形。此时,必须通过中央政府对粮食主产区纵向财政转移支付,并引入“有约束力的协议”,改变收益矩阵。

4 基于博弈模型的生态补偿机制探讨

4.1 生态补偿的主体与对象 通过博弈分析结果可得出:生态补偿在粮食主产区与粮食消费地政府之间的横向财政转移情况下,整体收益为R1+R2+R3+R4-I,合作的整体收益大于等于不合作时的整体收益条件为R1+R4≥I,与消费地政府生态补偿行为无关。所以,中央政府也应对主产区政府进行生态补偿,并引入“有约束力的协议”。即在没有外在强制力情况下,博弈结果难以达成(补偿,投资)协议,无法实现合作。即使达成生态补偿合作协议,也必须要有中央政府的参与。基于此,生态补偿的对象是为黑龙江省农业水资源保护提供资金、技术、服务等的各级政府部门,以黑龙江省政府为代表。生态补偿的主体是保护农业水资源的受益者,即消费黑龙江省粮食的各地政府和中央政府。

4.2 补偿标准确定 补偿标准的确定是生态补偿的核心问题。设中央政府对粮食主产区政府的生态补偿费用为Pc,R2-I<0 。对于粮食主产区政府,当且仅当P+Pc+R2>I时,即中央和消费地政府的生态补偿费用与主产区政府投资保护农业水资源时所带来的生态收益之和大于粮食产区投资保护农业水资源的直接成本和丧失的机会成本时,主产区才有采取投资保护行为的可能。对于粮食消费地政府,只有当P≤R4,即补偿费用小于等于主产区政府投资保护时消费地政府得到的正外部性收益时,才会接受生态补偿金额。对于中央政府,其生态补偿费用根据消费地政府补偿费用而定,消费地政府的补偿条件为P≤R4,超出的部分便由中央政府承担,确保P+ Pc+R2>I即可。

4.3 补偿资金监管 对补偿资金使用的监管是保证农业水资源生态补偿顺利开展的必要条件。应建立独立于政府部门的第三方监管机构,防止权力交叉造成的监管效率低下等问题。监管机构为国家级或省级农业水资源保护基金委员会,通过财政转移支付方式,专项管理用于农业水资源保护的补偿资金。

补偿资金的使用要做到“专款专用”和按时足额到位。对资金挪用、借贷以及其他违规使用的行为不仅要严厉惩处,还要建立公共参与监督机制防止此类行为的发生。建立公共参与监督机制,要保证补偿资金使用的相关信息能及时有效地向全社会公开,确保反馈信息渠道的畅通。

参考文献

[1] JOHST K,DRECHSLER M,WTZOLD F.An ecologicaleconomic modelling procedure to design compensation payments for the efficient spatiotemporal allocation of species protection measures[J].Ecological economics,2002,41(1):37-49.

[2] JACK B K,KOUSKY C,SIMS K R E.Designing payments for ecosystem services:Lessons from previous experience with incentivebased mechanisms[J].National acad sciences,2008,105(28):9465-9740.

[3] JACK B K.Upstreamdownstream transactions and watershed externalities:Experimental evidence from Kenya[J].Ecological economics,2009,68(6):1813-1824.

[4] SANDHU H S,WRATTEN S D,CULLEN R,et al.The future of farming:The value of ecosystem services in conventional and organic arable land.An experimental approach[J].Ecological economics,2008,64(4):835-848.

[5] 王軍锋,侯超波.中国流域生态补偿机制实施框架与补偿模式研究:基于补偿资金来源的视角[J].中国人口·资源与环境,2013,23(2):23-29.

[6] 吴箐,汪金武.完善我国流域生态补偿制度的思考:以东江流域为例[J].生态环境学报,2010,19(3):751-756.

[7] 邓远建,肖锐,严立冬.绿色农业产地环境的生态补偿政策绩效评价[J].中国人口·资源与环境,2015,25(1):120-126.

[8] 杨新荣.湿地生态补偿及其运行机制研究:以洞庭湖区为例[J].农业技术经济,2014(2):103-113.

[9] 于淑玲,崔保山,闫家国,等.围填海区受损滨海湿地生态补偿机制与模式[J].湿地科学,2015,13(6):675-681.

[10] 刘兴元,龙瑞军.藏北高寒草地生态补偿机制与方案[J].生态学报,2013,33(11):3404-3414.

[11] 刘克宝,陆忠军,刘述彬,等.基于RS的黑龙江省水稻种植空间分布格局研究[J].黑龙江农业科学,2015(8):136-141.

[12] 段玉杰.中国农业面源污染现状及改善对策[J].中国减灾,2010(4):28-29.

[13] 薛禹群,张幼宽.地下水污染防治在我国水体污染控制与治理中的双重意义[J].环境科学学报,2009,29(3):474-481.

[14] 梁流涛,冯淑怡,曲福田.农业面源污染形成机制:理论与实证[J].中国人口·资源与环境,2010,20(4):74-80.

[15] 任军,边秀芝,郭金瑞,等.我国农业面源污染的现状与对策Ⅰ.农业面源污染的现状与成因[J].吉林农业科学,2010,35(2):48-52.

[16] 孙秀秀.流域农业面源污染控制模拟与优化[D].北京:北京理工大学,2015.

[17] 曲富国,孙宇飞.基于政府间博弈的流域生态补偿机制研究[J].中国人口·资源与环境,2014,24(11):83-88.