古道艰险

绘图 杜卓异

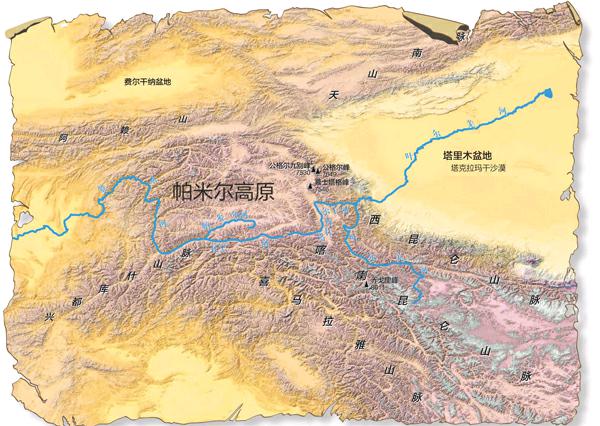

位于中国新疆版图最西端的帕米尔高原,在地理上是亚洲几条最大的山脉的汇聚点。塔里木盆地西北边缘的南天山山脉,青藏高原北部边缘的昆仑山脉、喀喇昆仑山脉,南部边缘的喜马拉雅山脉,横贯高原中部的冈底斯、唐古拉山脉,还有伊朗高原东部的兴都库什山脉,都在这里聚拢,形成一片海拔4000~8000米的高原,在地质学上被称为“帕米尔山结”。它是亚洲、也是世界上最大的山结地带,被称为分割中亚与南亚的一道天界。自西汉开始,汉文史籍中更多地将帕米尔高原称作葱岭。

在历史上,尤其是清朝全盛时期,帕米尔高原全境曾一度处于清政府治理之下。随着历史的演变,列强的争夺与瓜分,至民国时期,中央政府已经无法对帕米尔地区实施有效的控制,但仍坚持主张以阿姆河上游以东为中国版图。至近现代以来,随着邻国间的和平勘界,现今的帕米尔高原,只有东部地区划归中国版图,即中国新疆的阿克陶县、塔什库尔干塔吉克自治县。

我首次进入东帕米尔高原,是由于20世纪末的一次自然能源考察活动。那时的东帕米尔高原,虽然以其壮丽的自然风光与深厚的人文积淀带给我极大的震撼,但毕竟是来去匆匆,浮光掠影。数年间,我多次进入东帕米尔高原地区进行考察。自此,便真的与它结下了不解之缘。

从公元前139年汉使张骞出使西域开始,一条跨越亚洲腹地、通往西亚大陆的官方商道就在逐步形成,并在此后持续存在了两千多年。实际上,有考古界学者认为,如果去掉“官方”這个限定词的话,这条商道上的民间商旅活动,还可以再向前推进数百年,达到2500年之久。

直到1877年,李希霍芬依据他那次遍及东亚地区的实地考察,才赋予这条商道以“丝绸之路”之称。这个称呼,很快为学界普遍采纳。李希霍芬的丝绸之路,其实也只定义在一个相对狭小的时间区间内。

从地理的眼光看,这条商道带有一个明显的特征,即无论它的哪一条分支,似乎都是在从中原大地向西挺进的过程中,漠视了西域北方那片广漠的草原和戈壁,却选择了从帕米尔高原这个中亚洲东南部的山结地带攀越而过。这曾经是令我百思不解的一个问题。有学者认为,北方匈奴的袭扰,是迫使丝绸之路弃北而偏南的重要原因。这当然也是一种解释。但即便如此,丝绸之路的北方草原通道也从未彻底消失过。

实际上,除非真正遭遇难以逾越的天堑,一般性的地理屏障,似乎从未成为人类放弃初心、止步不前的理由。人类自从走出自给自足的自然经济、走上产品交换与货币交换的经济模式以来,突破自然的和社会的藩篱而促进流通,就始终是人类社会谋求进步的重要手段。

从地中海跨越阿尔卑斯山通往欧洲的盐道,从东普鲁士跨越中欧、东欧通往南欧乃至埃及的琥珀道,从昆仑山通往中国京畿之地的玉石道、从雅安经康定、拉萨到尼泊尔、印度的茶马道,都证明了这一点。塔里木盆地作为世界上最干旱、最封闭的大陆之一,凿通一条突破天障、通往外部世界的通道,应是生活在这片土地上的人类族群最强烈的愿望。因此,这条穿越帕米尔高原的葱岭古道的凿通,也是原塔里木人冲破自然藩篱、谋求经济与文化互通的呕心沥血之作。较之于以张骞出使西域为开端的丝绸之路的形成,葱岭古道的历史仍可以向前推进数百年。

有了这样一次梳理,我对丝绸之路上这段跨越帕米尔高原的段落,也就是我连日来不断走入其中的葱岭古道充满敬意。虽然它只是这条漫长的丝绸之路上的一个段落,但却是其中最为艰险、最具要冲意义的一个段落。它既是一条风餐露宿、饥寒夺命、马革裹尸、十去七归艰险的通道,也是汉文化、印度文化、阿拉伯文化、伊朗文化与古希腊文化的交汇处,融合了佛教、摩尼教、琐罗亚斯德教、拜火教、伊斯兰教等多个教种与教派,并以印欧语系、阿尔泰语系、汉藏语系的多种语言传达着人类共同的信息。它代表着人类文明史中长达两千多年的一段辉煌的历程。当地球文明还是以大陆文明为主要特征的年代里,它曾是一座重要的桥梁。只是在地理大发现之后,当权力与利益的争夺逐渐转移到以海洋为中心时,它才开始逐渐冷落下来。

葱岭古道北起塔里木盆地的西南缘,向西进入西昆仑山区,然后以大的爬升角度穿过喧嚣的盖孜河谷,到达高山湖泊布伦果勒湖。从那里,它又转向正南,经由那条夹持在公格尔山和萨拉阔雷岭之间的通道,跨过海拔4200米的苏巴什达坂,直指瓦罕走廊东部端口。从那里开始,这条古道折转向西,经由400公里狭长的瓦罕走廊通往南亚和西亚地区。这条古道另一个偏南的分支,是经由叶城、莎车、英吉沙一线进入西昆仑,再并入瓦罕走廊东口。只是在古盘陀国北迁以后,这条分支才渐趋凋零,由此拉动了盖孜河谷—苏巴什达坂—石头城这条北线分支的兴盛。在这条800余公里的高原通道上,其中有500公里位于新疆维吾尔自治区境内,280公里穿越东帕米尔高原上的塔什库尔干县境。成为葱岭古道上的一个咽喉段落。

如今,“古道”的概念早已成为遥远的过往。由于314国道的修建,昔日的高原驿道早已成坦途,红其拉甫达坂上的国门取代了皮斯岭山崖上的古堡,新开辟的卡拉苏口岸又为高原上的边贸增添了活力。穿梭于东帕米尔高原千山万壑间的,不再是那些负重的马帮、牦牛和驼队,而是呼啸而过的货车、客车以及山民们的摩托车。那些原属于葱岭古道的筑垒、军台和驿站,都已经完成了它们久远的历史使命,转化为一种载入史册、隽永长存的文化遗产而存留在高原上。此种结果,令人释然。但那毕竟还只是历史课本式的叙述。如今,当真正脚踏实地地站在这片冰清玉洁的高原上时,一种强烈的求索欲望不禁从心头升起,促使我有一种奔向它的每一处角落的冲动,亲手去触摸它的血脉、肌肉、筋骨和脊梁。