儒家“正名”论的形式化初探

徐英瑾+王培

摘 要:儒家的“正名论”其实不仅仅是一个政治哲学或道德哲学学说,而且也可以被改造为一个关于如何使得特定信念得到证成的知识论理论。该理论的要点,是将一个信念的被证成状态,转化为其主词部分与谓述部分中的规范性要素之间的“相即状态”。对于具有各种逻辑形式的信念(如包含否定词与高阶心理动词的信念)来说,对于它们的“证成”其实都能够按照上述模式进行处理——尽管有待证成的信念的结构越复杂,上述模式就会呈现出更为复杂的递归结构。比起西方主流的以命题为基本意义表征单位的“证成”论(特别是融贯论)来说,由上述办法所重构的“正名论”显然具有以词项逻辑为基底的新技术面相——而这一面相则能够更好地说明:为何在“正名论”所给出的框架中,“给出理由”的活动能够以更为有效的方式得到执行。

关键词:正名;证成;认识论;信念;融贯性

中图分类号:B222;B089 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2017)07-0098-09

导 论

汉语学术界流行一种似是而非的说法,即:知识论或认识论研究属于西方哲学的传统,而在中国传统哲学中,知识论问题是可以忽略不计的。笔者注意到,凡是发出此番评论的人,大多已将“认识论”(theory of knowledge)或“知识论”(epistemology)的含义确定为“对于主-客关系的研究”,却没有意识到,在西方学界于20世纪60年代提出“盖提尔问题”(Gettier Problem)1之后,“知识论”在西方学术界的含义已经发生了嬗变。譬如,当代知识论研究的首要关键词已经从所谓“主-客”关系转换为“证成”(justification)与“知识”(knowledge)——而这两个概念所具有的鲜明的规范性维度,使得当代西方知识论在很大程度上是可以与同样重视规范性问题的儒家哲学进行对话的。不过,笔者发现,即使就一些已预设当代知识论背景的中西比较哲学的研究者而言,他们似乎更愿意将相关研究的焦点放在“知识”上,而不是“证成”上——譬如通过东方哲学对“会明之知”(knowing how)的强调,来与西方知识论所强调的“言明之知”(knowing that)进行对比。2然而,在笔者看来,这个思路虽貌似具有吸引力,却很难将儒学思想的现代化重构引向更具有建设性的方向——因为“会明之知”所涉及的前逻辑、前命题、前言说的层面,往往是任何正面的理论建构所难以触及的“神秘之域”。为此,笔者建议:在对西方知识论与儒家哲学进行比较研究之时,我们的关注点不妨就从“知识”转向“证成”,因为儒家的“证成”理论一旦被发掘与重构出来,就完全可以成为一种对西式知识论问题同样具有覆盖力的“普适性理论”,而不至于成为某种只能覆盖本地文化现象的“地方性知识”。

有的读者或许会说:“证成”本就是一个西方哲学概念,将其硬套在中国文化之上,会有削足适履之嫌。但下面这个简单的论证,将揭示这样的想法是错误的:

(1) 任何一种成熟的文明都是建立在复杂的言语行为上的;

(2) 任何复杂的言语行为都需要为特定的行为与语言表达“给出理由”,否则语言表达人或行为人就无法说服别的社会成员参与特定的集体活动;

(3) 我们将上述这种“给出理由1”的行为均统称为“证成”;

(4) 中国文明是一种成熟的文明;

(5) 所以,根据前面四点,中国文明中必然有“证成”的成分——至于是否一定要用“证成”这个字眼去指称该成分則是无关紧要的。

在笔者看来,儒家的“正名”思想便是“证成”这个西方哲学概念在中国传统文化中的对应物。因此,对“正名”论的现代化重构本身,就可以视为对儒家“证成”论的构建。笔者的这个断言分为如下分论点:(1)虽然“正名”思想具有鲜明的道德哲学与政治哲学面相,但只要我们运用现代分析哲学的手段将其逻辑结构予以厘清,我们就会立即发现其所蕴含的针对知识论的新理论面相;(2)对于具有各种逻辑形式的信念(如包含否定词与高阶心理动词的信念)来说,对于它们的“证成”都可以被套用“正名”论的模板;(3)比起西方主流的以命题为基本意义表征单位的“证成”论来说,由笔者所重构的“正名论”具有以词项逻辑为基底的新技术面相——而这一面相能更好地说明:为何在“正名论”所给出的框架中,“给出理由”的活动能够以更为有效的方式得到执行。

一、对于“正名论”的初步形式刻画

《论语·子路》讨论“正名”问题的经典段落如下:

子路曰:“卫君待子为政,子将奚先?”子曰:“必也正名乎”!子路曰:“有是哉,子之迂也!奚其正?”子曰:“野哉,由也!君子于其所不知,盖阙如也。名不正则言不顺,言不顺则事不正,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不正,刑罚不中,则民无所措手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。君子于其言,无所苟而已矣。”

从上下文可知,子路与孔子的这段对话牵涉到了当时卫国非常复杂的政局。当时卫国的国君叫蒯辄(卫出公),而流亡在外的公子蒯聩实际上是蒯辄的父亲。蒯聩在外部势力的支持下回卫国夺取政权,于是与儿子发生了多次政治冲突。他虽一度复辟成功(由此成为“卫庄公”),但最后还是因为举措乖张,不得人心,以失败告终。而已经在卫出公手下出任官员的孔子门徒子路,则针对当时的局势向老师咨询了意见(后来子路本人则在与蒯聩颠覆势力的斗争中身亡)。孔子便针对这番局势,给出了其关于“正名”的看法,其中“名不正、言不顺”一语甚至成为了家喻户晓的名句。

从分析哲学的角度看,孔子的上述评论有三个特点值得注意:第一,孔子在与子路的对话中并没有对卫国的政局发表具体评论,而是就“何为得到‘正名的行动”这一点作出了一般性的评论。这也就是说,孔子心目中是有一个关于“理由给予”的规范性活动的一般性标准的,而这种一般性恰恰是我们对其思想的分析哲学重构所需要把捉的起点。第二,在孔子看来,“是否正名”这一点是相关言语行为的根据,相关言语行为又是礼教文化的根据,相关礼教文化又是司法举措的根据。因此,“正名”问题所具有的抽象性最高,是不能够被还原为对于特定礼教活动的人类学描述的。这种抽象性也是与当代知识论之“证成”论的抽象性相辅相成的。第三,“正名”所说的“名”并不是指作为语言哲学范畴的“名称”,而是指作为规范性研究范畴的“名义”,因此,“名正言顺”指的就是事物的“实然状态”与其应该具有的“名义”只见的相即状态。考虑到这种意义上的“名义”往往是以谓述的形式在语言里出现的,因此,从今天分析哲学的角度看,孔子在此说的“名”恰恰不是“名称”,而是谓述(依据现代谓词逻辑的思路,所有的谓述都能够被转换为命题函项)。

依据上述思路,我们用分析哲学的语言,将孔子“名不正、言不顺”的名言刻画为如下形式:

定义—1:说“主体S以‘正名言顺的方式获得了信念R(a)”,当且仅当:S认为a的存在是符合R之名的(S believes that a is rectified under the name of R),而这一点又等价于如下情况:除了“R(a)”之外,S所获取的其它的对于a的描述,都是“R(x)”这个函项所蕴含的规范性表述的示例。在这里,专名“a”可以指涉人、物理对象(包含人工物)、社会建制、事件,乃至行动。

现在笔者便对上述定义的技术含义,进行进一步的阐说。遵从弗雷格的思路,在这里我们预设:在一个基本命题中,“不饱和部分”(unsaturated part)与“饱和部分”(saturated part)之间的差别乃是普遍有效的,而无论被分析的句子就其表面形态而言是汉语还是西语(在亚命题的层面上,“饱和部分”一般就是指专名,而“不包含部分”就是指谓述函项)。从这个角度看,“R(a)”便是对于经验世界中发生的诸事态的最为简单的描述形式,其意思就是:“对象a具有性质R(x)”,或“专名a与函项R(x)的结合构成了一个真句子”(不过,为了简化我们的讨论,我们在此文中将不讨论数学命题与逻辑命题)。下面就是由此类技术刻画所支持的“定义—1”所给出的例示:

假设某人拥有“我的指环是金的”这样的一个信念,并希望经由“定义—1”所给出的程序来检验持有该信念是否“名正言顺”。在此情况下,根据“定义—1”,该信念之被“正名”化,当且仅当那些被信念持有人所获得的其它的关于该指环的描述句——如“它很重”、“它闪闪发亮”,等等——均是对任何金子所做的规范性描述的示例。至于“任何是P的东西所做的规范性描述”一语的具体语义,笔者则将通过“定义—1.1”进行补充性界说:

定义—1.1:一个语句属于“对于任何是P的东西所做的规范性描述”,当且仅当该语句满足下面的形式:对于任何对象x来说,若x是P, 则x在条件C被给定的情况下,将展现出特定的属性Q(举个例子来说:若此物体真是金色的,则只要将其处于光照之下,那么它就会闪闪发亮。)

与之相对应,当笔者提到“对任何是p的东西所做的规范性描述的示例”的时候,笔者想指涉的,乃是任何一个能够通过填满“定义—1.1”所给出的句型模板中的变元空位而构成的真句子。或说得再通俗一点,根据“定义—1”与“定义—1.1”,对于一个特定对象与特定谓述的结合是否“名正言顺”的评判,必须处在一个特定的逻辑空间之中——而该空间本身的边界,又是通过由蕴藏在相关谓述之中的一系列抽象的规范性描述所加以厘定的。

此外,由于“定义—1”与“定义—1.1”自身所给出的模板所具有的普遍性,我们当然可以将其同时用于知识论领域内与政治哲学—道德哲学领域内的“证成”。具体而言,如果被评估的信念所牵涉的对象没有直接牵涉到当下“行动哲学”(philosophy of action)所说的“行为能动者”(agent)的话,那么相关的“证成”活动就是知识论性质的——反之,这样的活动就很可能是政治哲学或道德哲学性质的。也正是基于这种考虑,虽然上面笔者为了说明“定义—1”与“定义—1.1”所给出的例子是关于金子的,但没有任何理由阻止我们将这样的模板运用于孔子本人更关心的政治领域。譬如,根据“定义—1”,“蒯聩是一个合格的卫君”这个信念得到了“正名”,当且仅当所有关于蒯聩的描述性语句都是对于“某某是一个合格的卫君”这个谓述所蕴藏的规范性语句的示例。而将“蒯聩”这样的专名替换为一个特定行动——如“蒯聩在外国政治势力的支持下回卫国复辟”——之后,我们甚至可以利用上述模板,讨论这样的一场行动是不是“名正言顺”的。

熟悉当代英美知识论文献的读者或许会说:“定义—1”所给出的这种“证成思路”似乎是“证据主义”(evidentialism)1的一个变种。“证据主义”的基本思想如下:主体S在时间t对于命题p的获取这一点得到了证成,当且仅当S在时间t所获得的证据构成了对于p的支持。但是,笔者基于孔子启发的“正名”论虽然与“证据主义”貌似有些接近,但依然在如下方面与之有所不同。概而言之,證据主义者并没有更深入地界定“证据”与“支持关系”这两个关键词的含义。而根据“定义—1”,这些含糊之处都得到了厘清。说得更为具体一点,根据“定义—1”,我们是将一个被持有的信念分为了三个部分(其中前两个是显的,最后一个是隐的):一个被刻画为“a”的主目,一个被刻画为“R(x)”的函项,以及一系列蕴藏在R(x)中的规范。根据此番更为精细的刻画,“成为信念‘R(a)的证据”一语就能够被轻易地定义为“成为蕴藏在R(x)中的诸规范的示例”,而证据主义者所说的“支持关系”,现在也便可以被理解为示例关系。

批评者或许还会说:对于“定义—1”的引用,将使得我们没有办法规避所谓的“归纳问题”。下面就是对该问题的具体化表达:若我们所评价的对象是蒯聩,那么,几乎没有一个人可能获取对于蒯聩的所有真的描述语句——因此,评价主体所获得的,或许只是针对蒯聩的所有行为的一个很小的子集的描述。更麻烦的是,随着时间的推移,评价主体或许会积累关于蒯聩的更多的彼此冲突的报道——其中有些报道是符合“好的卫君”这样的谓述的,有的报道则符合“暴君”这一谓述。在这种情况下,我们又该如何为“蒯聩是一个好的卫君”这样的信念进行正名呢?

对于上述问题的一个非常简易的解决方式,就是去承认“正名”是一个可以通过程度副词而被修饰的“高阶的规范谓述词”。也就是说,根据这种修正方案,“蒯聩在一定程度上是一个合格的国君”这样的表达式就是可以被接受的。对于上述程度的衡量,或许可以通过贝叶斯的概率推理模型来进行(因为通过概率论的刻画方式,我们将很方便地对程度副词进行量化刻画)。不过,我们暂时不将从概率论角度进一步去刻画“定义—1”。这不仅仅是因为关于“证成关系”的概率论处理方式,笔者其实是有着一些不满的,更是因为“定义—1”其实更需要其他方向上的发展,以便面对一些更为麻烦的理论挑战。

二、 具有更复杂形式的信念如何得到“正名”?

很显然,有大量信念,在逻辑形式的复杂程度方面要超过R(a)。请思考下面的例子:

S1 蒯聩是一个合格的卫君这一点不成立。

这个例子麻烦的地方在于:被评估的信念对象自身就是带有否定形式的。而根据我们前面的描述,“定义—1”显然只能用于对于肯定式真陈句的评估。有鉴于此,为了使得“定义—1”继续适用于S1,我们只好改写S1。于是,我们便将S1改写为如下两个子命题的析取:

S1a 蒯聩是一个“非存人”(即“并非存在的人”)。

S1b 蒯聩是一个“非好君”(即“并非好的国君”)。

在两个通过析取词“或”联接起来的子句之中,由于“非存在的人”与“非好君”都被当成了一个统一的谓词,这样一来,原先的句子(S1)中出现的否定词就被消除了。既然对于两个子句的“正名”均可以通过“定义—1 ”这个模板来进行,因此,该模板对于原先的句子(S1)的适用性也便由此得到了间接的保证。或说得更具体一点,蒯聩与新谓述“非存人”与“非好君”的结合是否能够得到正名,将主要取决于信念评估者所获得的关于蒯聩的描述性语句是否能够成为分别藏身于“非存人”与“非好君”之中的规范性模板的示例。

不过,一个新问题冒出来:“非存人”与“非好君”这样的谓词带有强烈的“人造色彩”,甚至会让人觉得“做作”——在这种情况下,我们又该如何将藏身于此类谓述中的规范性命题予以揭示呢?

对于上述质疑,笔者的解答是:这些规范的呈现需要向别的资源“借力”,比如通过相关类型的对象的存在断言所通常具有的“否决因子”(defeater)。举个例子说,如果“大禹是一个存在的历史人物”是关于特定历史人物的存在断言的话,那么,某项能够证明大禹不可能存在的证据便构成了上述断言的“否决因子”。而关于哪些证据可以构成相关的“否决因子”而哪些不能,特定的经验研究肯定已经给出了相关的范式。因此,对于“非存人”这样的复合式谓述来说,上述既有的经验研究范式就是此類谓述所蕴含的规范性模板的来源。

那么,我们又该如何揭示“非好君”这样的复合式谓述所蕴藏的规范性模板呢?最简单的方法是找到一个与该谓述同义(或至少近义),却并不包含否定词的新谓述——如与“非好君”词义接近的“暴君”等。这样,新谓述中所蕴藏的规范性模板,就可以被用来替换旧谓述中的规范性模板。

讨论完了如何使得S1得到“正名论”的处理,我们再将目光转向下一个句子:

S2 一些人是福特牌汽车的拥有者。

按照一阶谓词逻辑的描述方式,S2可以而被改写为S3:

S3 存在着对象x与y,使得:若人(x)且福特(y),则拥有(x, y)。

实际上,S3牵涉到了处在“一些人”与“福特汽车”之间的二元关系“拥有”,因此,其逻辑形式要复杂于 “R(a)”。但对S3的正名,依然可以按照“定义—1”的模板进行。下面就是相关的解决方案:

根据“定义—1”,主体S之持有信念S3这一点得到正名,当且仅当如下三个条件得到了满足:

(甲) 至少有一个对象,与之相关的描述句的确是“是一个人”这一谓述所蕴藏的规范集的 示例;

(乙) 至少有一个对象,与之相关的描述句的确是“是一辆福特牌汽车”这一谓述所蕴藏的 规范集的示例;

(丙) 对于第一个对象与第二个对象之间关系的所有的描述性语句,的确都是“占有关系” 这一谓述所蕴藏的规范集的示例(举个例子说,这样的规范或许会牵涉到对于购车 发票的存在性断言,等等)。

那么,对于那些牵涉到心理动词的高阶信念的正名,似乎也可以按照“定义—1”所给出的模板来进行。譬如,我们不妨来思考一下例句S4:

S4 玛丽持有下述信念:这一点是得到正名的:汤姆持有“杰克是一个福特汽车拥有者”这一信念乃是得到正名的。

对于上述例句本身的“正名”显然牵涉到了“持有信念”或“相信”这样的心理表达式,以及处在两个阶位上的“正名”概念的(一个是一阶的,一个是二阶的)。为了应对这种比较复杂的例句,笔者便提议把“定义—1”升级为“定义—1*”(由于该定义的定义项牵涉到六个子条件的合取,笔者将以评注的方式,给出每个子条件的出现理由):

定义—1*:主体S若以得到“正名”的方式相信另外一个主体S1也已经通过得到“正名”的方式相信“R(a)”是真的,当且仅当如下六个条件都被满足:

(甲) 主体S以得到“正名”的方式相信“R(a)”是真的(这一点本身的成立取决于“定义—1”所给出的充必条件是否被满足)。

评注:为何要给出这个条件的理由如下:如果我们将“相信”视为一个“不透明心理动词”,并将“知道”视为一个“透明心理动词”的话,那么“正名”就是一个“半透明的动词”(在此,“透明性”指示的是相关动词是否可以承载“传递性”这一逻辑关系)。这三者之间的区别可以被例示如下:就“相信”这个动词而言,“玛丽相信汤姆相信杰克是一个福特汽车拥有者”这话,既不蕴含“杰克是一个福特汽车拥有者”(因为汤姆的信念可能是错的),也不蕴含“汤姆相信杰克是一个福特汽车拥有者”(因为玛丽对汤姆的信念归属也可能是错的)。而就“知道”这个动词而言,“玛丽知道汤姆知道杰克是一个福特汽车拥有者”这话,既蕴含“杰克是一个福特汽车拥有者”也蕴含“汤姆知道杰克是一个福特汽车拥有者”。而与上述两个动词相比,“正名”对于传递性关系的维持力大约处于上述二者之间:“玛丽以得到正名的方式相信‘汤姆也以得到正名的方式相信杰克是一个福特汽车拥有者”这话,虽然蕴含“玛丽以得到正名的方式相信杰克是一个福特汽车拥有者”1,却不蕴含“汤姆以得到正名的方式相信杰克是一个福特汽车拥有者”——因为玛丽也可能由于来自环境的系统性欺骗,而误认为汤姆对于相关信念的持有得到了正名,尽管玛丽对于汤姆的这一信念的归属本身也是得到正名的。因此,根据(甲),我们只需要说“主体S以得到正名的方式相信了R(a)”,而无论“主体S1以得到正名的方式相信了R(a)”这一点是否成立。顺便说一句,在(甲)中,“定义—1”所给出的“正名”模式在“定义—1*”的最低的层次中得到了第一次展现。

(乙) 主体S对下述这点是具有反思性知识的,即其是如何通过得到正名的方式去相信R (a)的。这种反思性知识可以被视为一系列关于“R(a)”如何得到正名的规范性条件。

评注:为何要提到该条件呢?这是因为,评估主体自己必须要反思性地表达出自己如何将“R(a)”予以正名的过程,以作为参考系,以便评估被评估者将“R(a)”予以正名的实际过程(这一评估过程将在条件(戊)中被正式提及)。至于这些高阶的规范性标准的内容,其实就是对于被运用于“R(a)”的“定义—1”的反思性表征。因此,这也就是“正名”的概念第二次出现在“定义—1*”之中。

(丙) 主体S以得到正名的方式去相信另一个主体S1是具有信念R(a)的。

评注:这一点之所以要被表述出来,乃是基于如下考量:如果你具有好的理由相信“汤姆具有好的理由去相信杰克拥有一辆福特汽车”的话,那么,你也应当具有好的理由去相信:汤姆相信杰克是拥有一辆福特汽车的(因为去相信某事,乃是具有好的理由去相信同一件事的逻辑前提)。至于这个条件本身是否能得到满足,则取决于主体S所已经获得的关于另一个主体S1与其信念R(a)之间的关系的经验性证据,是否能够满足“x相信p”这一二元函数关系词所内置的一系列规范性条件——而这些条件在此大约就是指如何从他人外部行为中推测出其心理活动的一系列推理模板。顺便说一句,发育心理学在“心理理论”(the theory of mind)的具体研究,能够提供大量的此类推理模板2。此外,我们也可以将(丙)视为“定义—1”所刻画的“正名”思想在“定义—1*”中的第三次出现。不过,需要指出的是,(丙)并不意味着“汤姆相信杰克拥有一辆福特汽车”是真的,因为主体S头脑中的“读心模块”(mind-reading module)也可能在某些情况下给出错误的读心结果。

(丁) 主体S的确获得了关于另一个主体S1的行为的证据,以揭露S1实际上是如何让其头 脑中的“R(a)”得到正名的。

评注:请注意条件(丁)與(丙)之间的差别。(丙)聚焦于主体S如何获取信息,以确证另一个主体S1是否获得了信念R(a)。而(丁)则聚焦于主体S如何获取信息,以确证另一个主体S1是否以得到正名的方式获得了信念R(a)。在日常生活中,(丁)所关心的此类信息,基本是通过S1自身的证言(testimonies)来提供的。不过,即使(丁)得到了满足,这也并不意味着“S1以得到正名的方式获得了信念R(a)”这一点是真的,因为S1的证言或许是与其自己对于该信念的认知评价脱节的,而是来自于一个别的来源(比如,在考试中携带“夹带”的作弊学生的证言,就属于此类型。)

(戊) 主体S将通过条件(丁)所获取的来自S1的证言,与在条件(乙)中所提到的那些高阶 规范性表征相互比对,以决定被评价对象的证言是否符合评价主体自身所给出的相 关规范。

评注:这是“定义—1”所刻画的“正名”思想在“定义—1*”中的第四次出现。

(己) 对于(戊)提出的问题来说,S得出了肯定的回答。

评注:否则S就没有以得到正名的形式相信:S1以得到正名的形式相信了R(a)。

从上述讨论来看,我们不妨可以这么说:“定义—1*”其实是“定义—1”的一种递归式构造,并加上一些关于执行证成活动的心灵如何运作的辅助性假设。笔者认为,对于任何一个有意义的命题的正名,都可以按照类似的方法处理,尽管去全局性地证明这一点已经超出了本文篇幅的允许。不过,我们现有的讨论足以说明:在辅之以现代分析哲学的描述手段之后,孔子关于“正名”的粗糙想法,完全可以被升级为一个在精致程度上可与当代知识论之主流“证成”论相匹敌的理论。

三、上述理论构建的意义何在?

对于不熟悉当代知识论叙述风格的读者来说,上述对于儒家“正名”论的理论重构可能显得琐碎而缺乏重大意义,同时其与儒家整体思想的关联也显得比较薄弱。对于这种可能的批评,笔者的应答是:本文关心的是如何从孔子的“正名”思想中开发出一种堪与当代知识论主流理论对话的新理论,而不是去注释既有的儒家经典。因此,倘若这种被开发出来的新理论不具有当代知识论的主流理论所都具有的“精致性”的特点的话,这反倒意味着本文的失败。

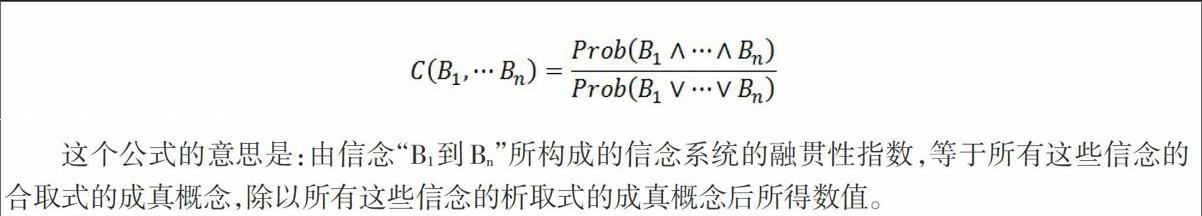

那么,这种被重构的“正名”论在何种意义上丰富了当代知识论对“证成”问题的看法?它在何种程度上优越于主流的证成理论?笔者认为,至少与内在主义证成论的代表——融贯论——相比,正名论能更好地说明为何证成能以比较高的效率被完成(这里笔者预设:在当代的内在主义理论的证成论研究中,融贯论要比基础主义思潮更流行,因此也更值得与正名论一较短长)。融贯论可以被大致定义为:一个信念p得到证成,当且仅当该信念处在一个融贯的信念系统中。不过,到底什么叫“融贯性”呢?这可是一个在西方文献中引发大量争议的话题,而最近的学术趋势是使用概率论的刻画方式去界说“融贯性”。考虑到用不同的概率论刻画方式去进行此类界说所引发的技术争议并非本文的聚焦点,在此笔者便选用其中一个较具代表性的技术刻画作为案例来讨论1:

这个公式的意思是:由信念“B1到Bn”所构成的信念系统的融贯性指数,等于所有这些信念的合取式的成真概念,除以所有这些信念的析取式的成真概念后所得数值。

当然,文献史中还存在着别的与之抗衡的对于“融贯性”的概率论定义2,但所有这些定义都会带来巨大的计算负担,比如对于所有信念的合取概率与析取概率的计算负担。由此导致的认识论问题是:绝大多数人在检测一个信念的融贯性的时候,恐怕都没有内省到如此大规模的心智计算的存在——相反,很多人恐怕都能仅仅通过直觉发现某个信念与其背景信息是彼此不融贯的。那么,基于概率论表述的融贯论,又该如何解释人类心智在执行证成任务时所体现出来的高效率呢?即使融贯论者说“人类对于心智计算的反省性经验并非吾辈了解心智计算实际过程的可靠指针”,上述问题也很难得到解决,因为融贯论者依然欠我们一个解释,以说明“心智计算的实际过程”是按照概率论所描述的方式来进行的。

而基于概率论的融贯论表述的另外一个问题是:既然“x与y彼此融贯”是一个对称性表述,那么,在融贯论的表述框架中,说一个被评价信念(如“我的指环是金的”)融贯于一个规范(如“金子就应当是重的”),是等价于说“规范是融贯于该被评价的信念的”。然而,既然融贯论者试图用“融贯性”来界说“证成”,前面的表述就意味着:规范是可以通过一个有待评估的信念而得到证成的。很显然,这一结论一方面违背了大多数人的直觉,另一方面也会带来更大的计算负担——因为它会带来对于规范自身的证成负担。

而如果我们将“定义—1”带入我们的理论图景的话,那么上述第一个问题就可以得到一种较为简便的解答。根据“定义—1”,只有具有如下两种形式的信念才会成为证成机制的处理对象:

(1) 它们均以被关涉到的目标对象的名称为主词或主目——比如,它们都是对于“蒯聩” 的描述。

(2) 它们均例示了目标对象的谓述中蕴藏的规范性表述——比如,它们都是对于“好的 国君”的规范的例示性表达。

换个方式来说,如果我们将“R(a)”视为我们需要评估的对象的话,那么,心智系统只要评估那些主目是“a”且谓述方式与“R(x)”相关的那些信念,而不需像融贯论者所做的那样,去全局性地评估整个信念系统。这样一来,由此导致的推理路径的复杂程度也便可以得到控制,并被反思性的反省活动所把捉,或被有限的工作记忆容量所容忍。

“定义—1”对于上述第二个问题的处理还要简单。根据该定义,表达规范的信念自身将永远出于“名正言顺”的地位而不需要进一步得到正名——这样,我们就免去了“正名”的计算负担。

不过,这是不是意味着表述规范的信念本身就是基础主义者所说的“基本信念”呢?恐怕也不好这么说。基础主义者所说的“基本信念”主要是对主体获取的感觉资料进行编码的现象学命题(这些命题则由于感觉资料自身的“被给予性”而具有“不可错性”)——而在“定义—1”中,那些表述规范的信念之所以是不可错的,乃是因为它们自身已经以一种外在主义的方式得到了担保。那么,为何我们要在这里牵涉到一定的外在主义的证成论因素呢?笔者采取这样的一个理论步骤,在很大程度上是受到了普特南的语义学外在论思想的影响1。我们知道,根据普特南关于“孪生子地球”的思想实验,对于“水”的语义学规定,实际上就肖似于“定义—1”所提到的“在‘水这一谓述中所蕴藏的诸种认知规范”。因此,如果我们将语义学外在主义作出一种知识论化的改写的话,那么,这种学说的含义就可以被重新表述为:将特定的语义学性质指派给特定对象的信念能够得到正名,当且仅当这样的指派活动是得到某些外部权威的授权的。而这些外部权威之所以不仅在语义学的意义上,而且在知识论的意义上也是“外部”的,则又是基于如下两项考量:其一,关于这些权威是什么,以及相关的权威授权机制是如何运作的,信念持有者并不总是具有可被明述的信念;第二,关于上述的权威授权机制,我们完全可以给出一个仅仅在知識论外在主义框架中才能够得到展现的因果理论,尽管该机制的最终产出物是可以被嵌入“定义—1”所给出的内在主义框架的。从这个角度看,如果我们将“定义—1”与上述因果解释合并为一个更大的理论的话,这个理论当然是具有一定的外在主义色彩的。不过,即使是这样的一个理论,依然与典型的外在主义理论——如古德曼的可靠主义理论2——不同,因为该理论依然花费了不少笔墨用来讨论:信念的内在语义结构,是如何影响证成活动的内在路径展开方式的(与之相比较,典型的外在主义路径却只能非常粗略地讨论:某一类信念是如何经由某一类信念产生机制而得到担保的)。

四、引申性讨论

在本文的最后,笔者觉得有必要对本研究所预设的三个理论前提进行提点。

本文的第一个预设是,语义学外在主义是正确的,否则我们就没有理由对其进行知识论方向上的改写。有人或许会问:倘若预设语义学内在主义的正确性,这又会对我们既有的理论构建形成怎样的影响呢?对此,笔者的应答是:语义学内在主义往往采用语义整体论的具体形式,而语义整体论又往往会采用融贯论的具体形式。因此,对于语义学内在主义的引入,迟早会与本文对于融贯论的批评立场产生抵触,由此反而导致本文立论的不融贯。这样看来,语义学外在主义就成为了更为可取的一个理论选项了。

本文的第二个理论预设是:若其它条件保持不变的话,那么,在两个关于“证成”的知识论理论之间,一个需要较少心理资源来解释“证成”之进行的理论,就比一个需要较多此类资源的理论更值得偏好。这个预设背后的元知识论思想是这样的:知识论研究虽是规范性学科,但是它毕竟不能与心理学的研究成果发生直接的冲突,因为任何证成活动最终都需要实际的心理机制来加以执行。正是基于这样的考量,本文的立论才没有偏好融贯论的证成理论,因为融贯论与当下心理学界对于“节俭性思维”的研究成果是有所冲突的1。而本文所提出的受到儒家“正名”论思想影响的新证成模型,正因为其对于计算负担的“低要求”,而在与融贯论的竞争中胜出。

本文的最后一个预设是:证成活动最好不要在命题的层面上被讨论,以免我们过早地将证成关系视为命题间的关系,并由此错过了诸信念在亚命题层面上的彼此勾联机制(正如我们所知的,西方主流知识论往往就是将“证成”视为信念之间或命题之间的关系的)。反之,如果我们在“定义—1”给出的模型的引导下,在词项的层面上处理“证成”问题的话,那么,不同信念对于相同词项的共享就足以解释:为何这两个信念是彼此相关的——而对于同一个现象的概率论解释则显然会带来更大的计算负担。不过,由于不想过多牵涉读者所不熟悉的技术背景,关于如何在词项逻辑的层面上处理证成过程,本文所给出的技术建议依然预设了传统谓词逻辑思维的有效性,而没有对传统谓词逻辑自身的缺陷进行反思性的揭露。而对于该问题的更为精密的技术刻画,则极可能会诉诸于别的更适合用来处理词项关系的技术工具——比如“非公理推演系统”2。至于如何在新技术系统中重新完成对于儒家“正名”论的技术重构,显然是另一篇论文的任务。

The Confucian Notion of “The Rectification of Names” Formalized as a Theory of Justification

Xu Yingjin Wang Pei

Abstract:The Confucian notion of “the rectification of names” (which is originally formulated in Analects, Book XIII, Chapter 3, verses 4-7) encapsulates how justification of a certain claim or action is executed by Confucianism-oriented minds. The whole idea could be epistemologically reconstructed as a theory of justification, according to which the justifiedness of a belief is defined in terms of the correspondence between the subject-term of that belief and the norms embedded in its predication. This notion of “justification” can be applied to beliefs of more complicated forms than those merely of the combination of a subject and a predication. In contrast with mainstream theories of justification in the west, especially the coherence theory, the reconstructed notion of “the rectification of names” naturally leads one to pay more attention to the pre-propositional structure of beliefs, and hence makes the role of term-logic more salient. By relying on such an approach, epistemologists can more conveniently explain why the activity of justification can be more efficiently executed than what mainstream internalists could predict.

Keywords:the Rectification of Names; Justification; Epistemology; Belief; Coherence