深切的怀念

王维澄

深夜创作

看着书的工夫,墨也磨好了,姑姑当晚的演出马上又要开始了。20世纪50年代人民美术出版社陆续出版的连环画《河伯娶妇》《墨子救宋》《孟姜女》《木兰从军》《孔雀东南飞》《梁山伯与祝英台》《西厢记》和多部通俗文学读物中的插画及年画,除了上班时创作的,还有相当数量的作品,是我看着姑姑在灯下一笔一笔画出来的。

那时在晚饭后,只要没有新出版的小人书看,我就会坐在桌边看姑姑画画。见她画中的姐姐全都那么漂亮,双眼皮,樱桃小嘴,头发丝也画得那么细。见一个姐姐伤心地哭,可怜极了。好多人一起把城墙推倒了一大片(《孟姜女哭长城》):一个凶神恶煞的老太太,为什么用拐杖打一个正在织布的姐姐(《孔雀东南飞》);还见过一个老太太,被官老爷扔进了河里,不知道她犯了什么法,还是那个当官的是坏蛋(《河伯娶妇》)……尽管每天都会有许多疑问,但我从来也不敢去打扰正在专心作画的姑姑,经常是带着“十万个为什么”去睡了。半夜醒时,外屋的灯光显得格外亮,姑姑那瘦小的身影,仍坐在猴凳上聚精会神地画。我着急地喊:“三姑,天都快亮了,您怎么还不睡呀?”她停下笔,拿起快燃完的烟,抽了一口,走进来拍拍我,“宝宝乖,快睡吧,三姑马上就画完了。”这样的事太多了,她从来没有很快就入睡。我问过她:“怎么天天都画得那么晚,不困吗?累病了怎么办?”她不止一次地说:“新中国成立前为了挣钱给奶奶治病,经常一礼拜睡不上几小时。现在再也不用等着拿钱买米下锅了,忙点累点也高兴。你甭担心我会累病。忘了有张我戴帽子的相片?那么胖,你说三姑身体有多棒。新中国成立前那么恶劣的环境,我都挺过来了,现在这点累算什么?原来有了荣宝斋的订单,取走时总怕买主挑毛病,故意为难我。现在可以安心作画了,累点不要紧,要是不让我画画,那可真快得病了。”现在想起来姑姑创作的作品,都是倾注了她全部的心血。我想起姑姑曾说过的一件事:当年她在中山公园举办师生画展时曾有一位女律师,不怀好意地说她在上海有关系,甭管画的好坏,只要您和那些弟子往那儿一站,还愁画卖不出去。姑姑立即严厉地回绝了她,“王叔晖卖画,不卖人!”写至此,我不禁想起几位画家在姑姑追悼会上写的一副挽联:“将普及者提高,将提高者普及,善始善终真同道也。为红花之绿叶,为绿叶之红花,洁来洁去岂常人乎。”写得真是太好了。他们不仅对姑姑的画技,而且对她的人品,给予了极高的评价。姑姑在天堂中看到,应该感到多么欣慰啊。

中国连环画的泰斗姜维朴先生在纪念文章中提到:“我们这些长期与王叔晖同志共事的人,都深深感到,她的一生不仅留下了一簇簇永不凋谢的艺术花朵,而且还有那为祖国美术事业始终不渝的献身精神。洒向人间都是爱。王叔晖同志正是这样为她热爱的人民美术事业奉献了她的一生。她洒下的爱,是对祖国的爱、对人民的爱、对社会主义美术事业的爱。”我为有这么优秀的姑姑感到无比的骄傲与自豪!

包月三轮

我三岁时母亲就病故了。只记得她临终前,断断续续说了句“宝宝乖乖听话”,就再也没有听到妈妈的声音。是姑姑把我这没娘的孩子接到身边,抚养长大。由于她终日忙于出版社的工作,又没有合适的地方安顿我,只好把我暂时寄养在好心的学生家。后来她把我送到了郊外的一所教会幼儿园——香山慈幼院。听姑姑说那是当时世界上最好的幼儿园。外国咱没去过,幼儿园也不知什么样,但我明白一个道理——不怕不识货,就怕货比货,可与后来的幼儿园有个比较。一比,却有天壤之别!第一,占地面积应比后者一百个还大;第二,小朋友多,除了大班、中班、小班的孩子,还看见好多大哥哥、大姐姐在大操场做操;第三,做游戏的场所也大,还有游泳池,夏天老师常带小朋友在浅水池中戏水:第四,礼堂也特别大,小朋友经常在此看演出、木偶戏和电影。北平城的慈善界也常会来义演,有时还会送来食品、水果和衣物……太久远了,别的都记不清了。后来听姑姑说送我去的地方是所慈善机构。随着年龄增长,可在此接着上小学,再继续读到中学毕业。长大后对“香山慈幼院”我又有了更深层次的了解。该院的创始人熊希龄先生是中国近代史一位赫赫有名的人物。晚清年问中过秀才、中过举人,民国成立后任财务总长,后又当过国务总理。留过洋、从过商,最后投身慈善教育事业,成为著名的爱国慈善家,享誉慈善之父和平民教育家之美称。院内有完整的教育系统、优秀的师资力量和特别完善的设施。姑姑也说过:“这样的幼儿园,别说在中国绝无仅有,就是在世界各地也是独此一家,绝无分号。”可惜我没福气,只住了半年多,不知何故,1949年慈幼院就关闭了。

新中国成立前,国內还没有出租车。姑姑上下班会有三轮车来接,听说称为“拉包月”吧?姑姑每个月会坐着三轮车来看我一趟。路程要走好长时问,每次来见时蹬车叔叔衣服都湿透了,像从游泳池刚捞上来的一样。我离开“香山慈幼院”,去了“养正幼儿园”,路途可近多了——东单栖凤楼,离姑姑家住的新开路只隔了两个胡同。这回可以每周都看见姑姑了。每逢周末,幼儿园的小朋友都会被爸妈接走,与他们不同的是我坐着三轮车和姑姑一起回家。

那辆三轮车并不新,但每次来总擦得特干净。显然车的主人很勤快,或许为了包月主人满意吧。车大梁上有个铜铃铛,擦得跟镜子一样,倍儿亮,简直能照出人影来。车上有个棚子,夏天可以遮光,免得太阳暴晒。天有不测风云,有时下起雨,从顶棚下解下塑料布,挡在座前,一点儿淋不着。到了冬天座前挂个棉帘子,封得严严实实,寒风和尘土一点儿都刮不进来。坐他的车,要说冬暖夏凉,有点言过其实,但夏天多毒的太阳都晒不着,冬天多冷的风都吹不着,是真的。车把式是地道的北京人,他家世世代代都干这行道,到他这辈子也拉了三十多年了。强壮的身子板儿摆在那儿,一看就是劳动人民。他为人挺和气,话没出口,先露出了笑脸。好像在他的世界里,就没有发愁的事。我曾问过他:“叔叔您怎么老爱笑?”他边说边笑:“和气生财呗!”我想只有老天爷才知道他这辈子能发多大财吧!只要他蹬上车,话匣子就打开了。他的节目相当丰富,有街头巷尾的奇闻怪事,也有让人捧腹大笑的笑话。只要坐上他的车,就特高兴,简直就是听一场别开生面的故事会。

一个周末晚上,小朋友们陆续被家长接走了。我早就穿戴好,整装待发,只是总不见姑姑来接。几次要去大门口等,由于天气太冷,老师怕我感冒,不让去。好不容易听到铃铛响,姑姑的专车终于来了。见我推门往外跑,姑姑抱住我:“别跑,雪天路滑,别摔了。叔叔都不敢快蹬,宝宝等着急了吧?”姑姑边扒拉着我的小嘴,边笑着说:“瞧那小嘴噘得快到天上了!”上了车没多长时间,烦心的事又来了。和往日一样,车把式又讲开了。一听,怎么是以前讲过的?想一会儿可能还会有新鲜的,结果又臭又长,还是老一套。我不耐烦地对姑姑说,“我都快听了三遍了,没新鲜的就甭讲了。”姑姑赶紧对着我耳边小声说:“叔叔岁数大了,记不得讲过没讲过。别那么多事,明白吗?冷不冷呀,一会儿就到了。”像往常一样,叔叔把我们送到了“康乐餐厅”。

数九寒天,餐厅里人还挺多。老板照例端上干炸小黄鱼和酒,礼节性地聊了两句,又进后厨忙去了。姑姑夹过鱼让我先吃,她喝口酒。知道她有话要说了,没想到说的是酒。“酒是好东西,喝酒能舒筋活血。但喝多了就要误事了。有人遇到高兴事,多喝两杯,问题不大。有人心里不痛快,一人喝闷酒就不是好事。也有人喝多了,生是非更不好。最差劲的是酒不醉人人自醉,借酒撒疯。这和你今天一样,本来见小朋友都走了,剩你一人,心里就不高兴,非要找茬耍小性子,我说的对不对?你在车上的表现就是不尊重人家。叔叔要是听见了,那人家才叫真不高兴呢!”这回听明白了,原来是借着说喝酒,教育我呢。姑姑点了根烟,接着说:“给咱们拉车的叔叔是老实人。无论冬夏甭管什么天气,早晨总是准时到,绝耽搁不了我上班。晚上我出、,多晚都在外面等着。虽然我又单给了车钱,还是挺不容易的。人和人不一样,也有油嘴滑舌的。北京有句俗语:口儿上的把式嘴热闹。刚出家,老远就喊上了,我拉您去。真让他拉,路远还行,近了挣不了仨瓜俩枣,他准不去。这就是不实在。宝宝长大了,要学会尊重别人。稍不如意就生气噘着大嘴多难看。清炒虾仁来了,不说了。快吃吧,你看个儿多大,又新鲜。多吃点,吃饱饱的!”

康乐餐厅

康乐餐厅是家南方人经营的夫妻店。店内的伙计是他们两口子从家乡带来的远房亲戚。这些人负责采买、洗菜、切肉、刷锅、洗碗和接待客人,老板和老板娘亲自学勺。因为手艺不错,价格又便宜,晚上经常客满。那时我常会溜到后院厨房,看老板炒菜。因是熟客,又是小孩儿,也没人管。倒是姑姑怕妨碍人家干活,总进去把我拉走。好在就餐者附近鄰里居多,吃完即走,故无需多等便可入座。老板的手艺好,菜炒得样样香。可能那时候好吃的东西太少,另外一般没有训练过的人炒菜的技术怎么能与专业厨师相提并论?所以在那里无论吃什么,都觉得口口香。如今我无论去京城大大小小的餐馆,都吃不出当年康乐餐厅清炒虾仁的味儿。同样的料,就炒得不如人家好吃。肯定这家老板有独门妙艺吧?难怪许多文人墨客全到此就餐。京剧艺术大师梅兰芳先生、评剧泰斗新凤霞女士和著名戏曲评论家吴祖光先生也常来此,招待挚友亲朋。我想他们绝对不是贪图便宜,肯定是好酒不怕巷子深吧?

要说便宜,确实不假。一盘盖浇饭五百五十万元(合现在人民币五角五分),您看看配的料就知道值不值:新鲜的虾仁个大且量足,配上火腿丁、黄瓜丁和鸡蛋,真是色香味俱全,看着就增加食欲。太便宜了吧?只要去都要点上一份。姑姑每次只拨出小半碗,其余让我全部消灭光。她喝着酒,看我吃得挺香,她也高兴。她爱吃松花拌豆腐,一小盘干炸小黄鱼她也吃上一两条,其余全夹给我了。遇上人少不太忙时,老板总要出来和姑姑打招呼。姑姑也常常请其抽根烟,歇会儿。老板倒不客气,“抽您根好烟。”说后索性坐在我旁边,借着抽烟的工夫,和我们聊天说笑。说到兴致时,他会爽朗地大笑。惊得远处的客人回头张望,他却全然不顾。我想他也是累了一整天,乐得清闲,该踏踏实实喘口气了。

家搬到东单裱褙胡同后,我们还常去。搬到鼓楼路距离太远,就再没光顾那个小饭馆了。不知何年何月,该店移至张自忠路,老人民大学东楼对面,门脸儿变样了。不知哪位名人给写的匾,挂在门前非常醒目,店号仍叫康乐餐厅,其余一切都已面目全非了。新店是座二层小楼,一层有大小三十张餐桌,楼上有多少包间记不清了。平日除接待散客外,还是旅游观光团队的定点餐馆,每天都有大客车拉来许多外地游客。节假日时的婚庆宴席、朋友聚会更需提前预定。粉碎“四人帮”的日子,那里每天都高朋满座。一次我们老战友聚会,就定在了久违的康乐餐厅。为了聚在一起叙叙旧,大家相约都早点去。到时楼下基本上已座无虚席,好在我们定的二楼包间还空无人。服务员说:“你们是早预定的,要是昨天来定,就没戏了。你看着吧,过不多时,就会从长城、香山、颐和园返回大批的外地游客,导游打着小旗往里带,你就瞧那热闹吧!”没到饭点,已如此火爆、昔日胡同内的那个小店忆起来惚如隔世……到家后见姑姑和往日

样在作画,为了让她歇会儿,我说:“三姑您猜我今天聚会在哪儿——康乐餐厅,没想到吧?”听到这最后

句,姑姑真的停了笔。不等她问,我立刻把去时的所见所闻当作新闻一样作了汇报。听后她特别高兴:“再去时你问问老板夫妇的近况。说我有空一定去登门拜访,别忘了还得请他们再给咱们做一道拿手的清炒虾仁!”姑姑如是说。

我真的挺听话,为了尽快完成姑姑交办的任务,第二天下班骑车直奔了张自忠路,没想到为此却办了件后悔

辈子的事。到了那里想去后厨,直接找老板。突然有人拍了我

下,回头见是老板当年的伙计。他像见了亲人一样和我聊了起来。说到老板夫妇,挺大的小伙子伤心地流着泪告诉我“文革”时老板一家的不幸遭遇。

当天晚上回家,照此如实做了汇报。姑姑整个晚上就说了

句话——“天灾不如人祸”,坐着只是抽烟。吓得我不知如何是好,当天晚上我辗转床头,久久不能入睡,平生第次失眠了,那份悔十艮劲儿就别提了,真想找个没人地方抽自己两嘴巴。回家着什么急呀!想清楚了再说。为什么非如实说?捡好听的,就说老板家人赚够了钱,落叶归根,荣归故里,或移居海外了。姑姑听了不定多高兴呢?为此准多喝一杯,美美地进入梦乡。否则也可暂不提此事,如再问起,告之还没抽工夫去。久而久之,事过境迁也就无声无息了,总比现状好!

去旧书摊

20世纪80年代初,北京科学教育电影制片厂拍摄的《王叔晖工笔人物画》播出后,反响巨大。其中两点最为突出:其一,创作那么多优秀作品的大师,竟是如此平凡的老太太;其二,这么著名的画家居住和工作环境,与想象中差距太大了。事实就是如此。记得小时候家中没有任何多余的摆设:写字台充当画案是必不可少的,两只藤椅还是杨爷爷送的,室内最多的要算是几个书架子了。姑姑从小就喜欢读书,旧时府上书房中存放的线装书籍数也数不清。每天无忧无虑地去那里阅读,不仅开阔了眼界,增长了知识,同时也给了她无穷的乐趣。家境败落后,大片的房子都让父辈卖了,心爱的书自然也远走他乡,姑姑那伤心劲儿就甭提了。后来书架上的书,多半是新中国成立前出版的,有《清代十三朝演义》《官场现形记》《新新外史》,武侠类的有《虎啸龙吟》《蜀山剑侠》《十三妹》《七侠五义》……虽然是旧书,但一点儿不破损,只是颜色变黄了,甭说那准是姑姑多年抽烟的“杰作”。新中国成立后又陆续买过

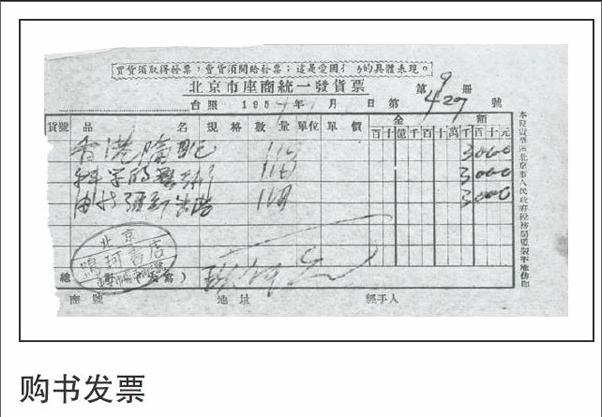

些,成套的有《汉书》《史记》、溥仪写的《我的前半生》,张十艮水的《啼笑姻缘》和《金粉世家》,鲁迅的许多单行本,萨空了写的《由香港到新疆》,当年的购书发票至今还保存着。除《金陵春梦》《民国通俗演义》两套书是内部发行,其余全在旧书摊买的。

说起旧书摊,那里除了新出版的杂志和连环画,百分之九十以上全是新中国成立前甚至明清时代出版的书刊。姑姑称其为旧书摊,确是恰如其分,地点是在东安市场内,只要去森隆吃饭,那里是我们必去的地方。

姑姑曾告诉我,那里有许多已经绝版的中国古典书籍,再想买到全新的不可能了。有些外国原版著作,估计连原产国都没有。可到了东安市场这些旧书摊上,费点儿工夫转转,也许就会有意外的惊喜和收获。据说新中国成立前北京有的旧书摊老板曾作为共产党联络站的负责人,通过书摊的掩护传送情报、交换文件,传达上级指示。姑姑讲的这件事,我在前几年荧屏热播的谍战片《潜伏》中看到了,由孙红雷主演的余则成,曾以不同的身份多次出现在联络站中,与我党地下工作者交换情报,及时地打击和粉碎了敌人的阴谋,为我党和人民立下了奇功。有些摊主,曾暗中销售过许多被国民党反动派禁止流通的红色书刊。有些摊主冒着被反动当局查抄甚至抓去坐班房的危险,甚至被贯以通共分子的罪名杀了头。记得讲到这时,姑姑感慨地说“这些摊主是为革命事业做出重大贡献,为北京城的和平解放出过力的大功臣。现在好了,他们可以安居乐业,再不用偷偷摸摸经营、担惊受怕地过日子了!”

有一年夏天,在森隆饭店等着上菜的工夫,姑姑抽着烟,说:“大热天,吃完饭,咱们哪儿都不去,直接去旧书摊,你看《三国演义》有没有出新的,再找找还有什么喜欢的小人书,多挑几本买回家,慢慢看。我要找点资料,可能得多待会儿。”我不明白地问:“三姑,找资料您干吗不去新华书店?那儿地方又大又有电风扇,多凉快!”没想到这一问,姑姑的故事又开始了。

说话间,服务员把兰片里脊丝端上来了。姑姑边喝酒边说:“这你就不懂了,先慢慢吃,听我给你讲。比如三姑有一套书借给别人,有时不慎丢了一本。十几本缺了一本,想配齐,新华书店只卖成套的,肯定不成。可到了旧书摊说不定就能碰巧办成。当然也不可能是百分之百,也要碰运气,总之有机会。再有,你想买本过期杂志或报纸,去新华书店又找错地方了,那里只售当月或当季度的新刊物和当日的报纸。这时旧书摊就显出优势了,不要说过期的,有的连旧社会甚至更早时的报纸和杂志都能找到。有人说到旧书摊就是淘宝来了。宝宝,你猜那些宝贝是从哪儿搞来的?”说到这儿姑姑又喝了口酒,接着讲:“有些摊主可能神聊了,知道我是老主户,所以聊起来没完。不过也挺好,真让我长了不少见识。听他们说干这行可不容易,说了你都不信。除了新中国成立前留存的东西,要想积累有价值、入得了法眼的资料。他们经常不辞辛苦地到废品站去挑,不论骄阳似火,还是冰天雪地,走街串巷到老百姓家中收购,还会到化纸炉前、垃圾堆里、造纸厂内,寻找被人们遗弃的旧书、报纸、杂志。这些取回后,需有严格的再加工程序,如精心整理、认真修补、重新装订,經过妥善处理后,虽不能和新出版之物比,但可做到不脏不破、像模像样。说真的,资料这种东西越旧越值钱。”姑姑说:“那里的摊位不知去过多少遍了,只要没要紧事,就爱去逛逛,各家都有不同的存货和宝贝,让你左看右看,舍不得走。家里有些旧书刊就是这么买回来的。东安市场内有好几十家旧书摊,可称为中国之最。全国各地也有,但无论规模、数量都相距甚远,为此远近闻名。许多外省市的客人甚至国际友人都专程来寻宝。这回你明白了吧?”

看着我一边点着头、一边赶紧吃的样子。姑姑又喝了口酒,跟了一句:“甭着急了,还早呢。让我也再喝点,讲了这么半天也累了,正好多歇会儿。你慢慢吃,再慢点,别老狼吞虎咽的,多嚼嚼,吃得饱饱的咱们再走,一点儿都不晚。”

烦胖大妈

20世纪50年代住新开路时,经常有个胖女人来访。姑姑称其胖太太,让我叫她胖大妈。从见第一眼我就不喜欢她,真是太胖了,足有二百多斤,也不修边幅,邋邋遢遢,长得那模样就甭提了,真不知道当年胖先生是看上她哪点而娶了她。不过人家也有个优点叫实诚,来后从不拿自己当外人。姑姑知道她爱吃肉,炖一锅,她不带客气地全部消灭,连汤都喝光,食欲颇佳。抽烟喝酒一点儿都不耽误,姑姑抽烟经常抽两口,放下画画,可她抽烟一口接一口猛嘬,两根烟没抽完弄得满屋是烟。最让人受不了的是她屁股特“沉”,一待大半天海阔天空地神聊,吃饱喝足了,还要睡个觉。醒后见床边放着钱,知道是送她的,也不客气地装起来,拿起桌上的烟抽两根,还得喝杯茶醒醒酒,终于挺着大肚子起驾,找狐朋狗友搓麻将去了。

姑姑看出我不喜欢她,曾说过我:“对客人要有礼貌。新中国成立前的几年是我生活最困难的时候,她的先生伸出过援助之手,我永远都不忘。记住做人要知恩图报。新中国成立后胖先生不知去往何处,留下这位胖太太,既无学识,又无任何特长,大半辈子在家游手好闲。她来找我,肯定是没钱花了,我哪能装糊涂不给人家。其实我也不喜欢她这种人,但是决不能忘了人家对自己的好,否则就叫忘恩负义!”既然姑姑说了,我也不敢反驳,只好听着。那时我还小,没心眼儿。后来我慢慢地也学乖了,改变点斗争方式。以前胖大妈来了,我也不跟她说话,她问我话,也不理她,让姑姑看见了不高兴。再看见她上门,我走了,到院里玩儿去。惹不起,还躲不起嘛!也省得姑姑说我对客人不礼貌。这招儿还真灵,从此我再没为这位不受欢迎的客人挨过说。您说我小时候,还算聪明吧。

几位知情者劝姑姑:这种人太讨厌!她还劝大家:“胖太太也怪可怜的,你瞧她胖成那样,能干什么?一直在家养尊处优,又馋又懒,哪个单位能用这号人?胖先生在时有点权势,终日门庭若市,人走茶凉,那些酒肉朋友早没了踪影。人总要吃饭,没有生活来源,找到我,还是那句话,滴水之恩当涌泉相报,别的都无所谓,我就是搭不起工夫。”有人帮出主意,今后门铃响知是胖太太,无论谁去开门,都说王先生不在家,省得烦人,又耽误您工夫。姑姑认为不可,众人只好听其自然。胖太太刚来几次时,冲姑姑的面子,总有人过来陪其聊天说笑,还有人送点瓜子水果。后来再知其来,都如躲瘟神一样,绝不再露面了。

不知何年何月,胖太太不知何故不再登门了。我想肯定无人知其行踪,更没人想知其下落。也许大家和我一样,总算眼不见心不烦,只有姑姑偶尔还聊起她。