政府干预、终极控制权与企业雇佣行为

——基于中国民营上市公司的研究*

李汇东,唐跃军,左晶晶

(1.复旦大学 管理学院,上海 200433; 2.复星集团,上海 200010; 3.上海理工大学 管理学院,上海 200093)

政府干预、终极控制权与企业雇佣行为

——基于中国民营上市公司的研究*

李汇东1,2,唐跃军1,左晶晶3

(1.复旦大学 管理学院,上海 200433; 2.复星集团,上海 200010; 3.上海理工大学 管理学院,上海 200093)

文章基于中国民营企业控制权结构下的地方政府干预动机,利用中国民营上市公司的经验数据,从理论和实证两个层面系统研究了政府干预对民营上市公司雇佣行为的影响和控股股东控制权对政府这种干预行为的影响及其经济后果。结果发现:(1)控股股东的控制权会调节政府干预与民营企业雇员规模之间的关系,在控股股东控制权较大的民营企业中,交易成本或谈判成本更低,政府干预能够显著提高企业的雇员规模。(2)这种干预行为降低了民营企业雇员的配置效率,导致了企业劳动力成本的上升,也提高了雇员冗余的程度。文章研究在一定程度上为进一步了解地方政府对企业的干预机制提供了理论依据和决策参考。

政府干预;终极控制权;企业雇佣行为;民营上市公司

一、引 言

随着中国经济社会的不断发展,民营经济已经成为中国特色社会主义市场经济的重要组成部分,在稳定和扩大就业、构建和谐劳动关系等方面发挥了举足轻重的作用。全国工商联的报告指出,在2006年至2011年的五年时间里,民营经济提供了全国80%的城镇就业岗位和90%的新增就业岗位。稳定就业一直是我国政府的一大政治目标,因此,各级政府也日益重视民营经济对促进就业的作用。特别是最近几年就业形势较为紧张,各级政府相继出台并实施了一系列促进民营企业吸收就业的政策与办法,鼓励民营企业容纳就业人口。如在2013年“最难就业年”中,湖北省为鼓励小微企业招用应届高校毕业生,规定对签订一年以上劳动合同并按时足额缴纳社会保险费的企业,将对企业实际缴纳的社保进行为期一年的补贴(刘昊2003)。不同于对国有企业直接进行干预(曾庆生和陈信元,2006;薛云奎和白云霞,2008),由于在产权关系上具有独立性,民营企业可以更加自主地决定企业的用工政策和雇员规模。因此,各级政府必须寻求其他方式来对民营企业的雇佣行为施加影响。已有研究发现,除了运用积极的财税政策手段外(曹书军等,2009),政府还会采用包括政治关联(梁莱歆和冯延超,2010)、政府补助(郭剑花和杜兴强,2011)在内的一系列隐形方式对民营企业的雇佣行为进行干预。

在中国等亚洲国家,大股东集中控股是民营上市公司普遍存在的产权结构(Claessens等,2002a;白重恩等,2005)。在这种产权结构下,控股股东及其操纵的管理层直接掌控了公司管理和治理的重要方面(Faccio等,2001;Claessens等,2002b;唐跃军等,2012),对企业雇佣行为具有决定性的影响。由此可以预期,民营企业控股股东对政府干预与企业雇佣行为之间的关系可能存在重要影响。有鉴于此,本文基于中国民营上市公司的经验证据,研究如下重要但尚未进行深入探讨的理论和实践问题:(1)政府干预与民营企业雇佣行为之间的关系是否受控股股东控制权的影响;(2)以及这种影响可能带来的经济后果。本文的研究结果表明,控股股东控制权对政府干预与民营企业雇员规模之间的关系存在调节效应,在控股股东控制权较大的企业中,交易成本或谈判成本较低,政府干预能够显著提高企业的雇员规模。但是,这种政府干预会降低民营企业雇员的配置效率,导致企业劳动力成本上升,雇员冗余程度增加。

现有对政府干预的研究主要集中于国有企业(马连福和曹春方,2011;潘红波和余明桂, 2011)。本文的可能贡献为:一是着重分析政府干预对民营企业的影响,拓展了有关政府干预研究的领域。考虑到当前民营企业在稳定和扩大就业方面的重要作用,本文的研究丰富了对政府与民营企业互动关系的研究,因此,对各级政府的政策制定具有较大的借鉴意义。二是从新兴转轨市场特殊的公司治理环境出发,从理论上分析了控股股东对政府干预的影响,同时实证检验了大股东控制权对政府干预的调节作用,发现了一条地方政府影响民营企业雇佣行为的具体路径,深化了对中国民营企业公司治理现状的研究。

二、理论回顾与研究假设

(一)政府干预与企业雇佣行为

一般认为,由于政府本身需要追求政治目标,因此,如果政府有能力干预企业的经营活动,无论是民营企业还是国有企业,政府都有动机要求企业帮助其实现政治目标。*Frye和Shleifer(1997)提出了转型经济体中政府与企业的三种关系模型:看不见的手、支持之手和掠夺之手。在第一种模型中,政府会在法律允许的框架内,尽可能减少对企业的干预;而后两种模型均假设政府会在法律之上对企业进行干预。由于我国特殊的转型经济国情,大量的学术研究均认为我国政府与企业的关系归属于后两种模型的范畴(Lin等,1998;潘红波和余明桂,2011)。到目前为止,有关政府的政治目标,学术界主要有两种理论来解释中国地方政府对企业干预的动机,分别是地方政府的政策性负担和地方政府官员的政治晋升目标(Shleifer,1998;潘红波等人,2008)。

1.地方政府的政策性负担。Shleifer(1998)指出,政府为了维持自己的政治权力会给予支持者一定的利益并要求有所回报。在法国,Bertrand等(2008)发现,存在政治关联的私营企业CEO会在选举年不必要地创造更多的就业岗位和解雇更少的员工。处于转型期的中国地方政府承担了多重政策目标,如经济发展、就业、社会养老等(Lin等, 1998),因此,地方政府有动机干预企业以减轻自身的政策性负担,如降低地方失业率(薛云奎和白云霞,2008)、帮助本地企业“扭亏为盈”(潘红波等,2008)、支持企业的同地并购等(潘红波和余明桂,2011)等。

2.政府官员的政治晋升目标。Shleifer(1998)的研究还发现,不仅仅是政府,政府官员也会为了追求自身政治生涯的发展而向其支持者输送利益。改革开放以来,对地方官员的考核方式逐渐转变为以经济发展绩效为主,导致了不同地方政府官员间形成了一种相互竞争的政治晋升锦标赛格局(周黎安,2004;Li和Zhou, 2005)。地方官员为了实现自己的政治晋升目标会促使地方政府推动企业投资(王贤彬等人,2010)、限制经济资源跨区域流动(方军雄,2008)以促进地区经济增长,从而进一步加剧了政府对企业的干预。

控制失业、促进就业是中国任何一级政府最重要的政治目标之一,特别是在面临较大就业压力之时,稳定就业的局势甚至可能被置于极重要的政治层面。随着市场经济的不断发展,民营经济已经成为吸纳劳动力就业的重要渠道,因此可以预期,当面临就业压力时,地方政府有动机干预民营企业的雇佣决策,促使其雇佣更多的劳动力,以分担地区的就业压力。梁莱歆和冯延超(2010)发现,具有政治关联的民营企业,其雇员规模和薪酬成本均显著高于非关联企业,并且政治关联程度越高,雇员的规模及其薪酬成本也越大。*不过,作为市场经济的产物,民营企业具有清晰的产权结构,运营决策也遵循效率最大化的原则,企业对用工政策、薪酬方案具有较大的自主权利。同时,由于政府对民营企业缺乏产权上的控制关系,所以政府对民营企业干预的成本较大(陈信元与黄俊,2007;方军雄,2008;马连福与曹春方,2011)。因此,相对于国有企业,民营企业受非效率化的政府干预的影响也可能较小。

有鉴于此,本文提出如下假设:

假设1:在同等条件下,地方政府干预程度对民营企业的雇员规模存在正向影响,政府干预程度越大,雇员规模越大。

(二)政府干预与大股东治理

目前有关政府干预与企业行为的研究主要集中于探讨政府干预对企业经营活动的影响,较少有研究文献对政府干预企业的具体途径进行分析。同时,相关研究大多集中于对国有企业进行分析,较少关注政府干预对民营企业的影响。其中可能的一个原因是,由于我国国有企业与政府之间存在天然的产权、人事和管理上的联系,政府对国有企业的干预成本较低,因此更倾向于通过影响国有企业来达到自己的政治目标。这难免让研究者忽视了政府干预对民营企业可能带来的影响。少数几位学者从税收政策和政治关联的角度对政府干预民营企业的具体途径进行了探索。财税政策是政府干预企业的一条重要途径,曹书军等(2009)发现政府会采用积极的财税政策来影响企业的雇佣行为,上市公司劳动雇佣规模越大,公司的实际税率(ETR)越低。而具有政治关联的民营企业,其雇员规模和薪酬成本均显著高于非关联企业,并且政治关联程度越高,雇员规模及其薪酬成本也越高(梁莱歆和冯延超,2010)。此外,郭剑花和杜兴强(2011)发现,具有政治关联的民营企业在增加雇员数量时会比非关联企业得到更多的政府补助。

与欧美成熟市场不同,在中国等新兴市场,由于广泛采用金字塔结构的控股方式(Porta等,1999),民营上市公司的股权高度集中,导致控股股东及其操控的管理层直接掌控了公司管理和治理的主要方面(Faccio等,2001;Claessens等,2002b;唐跃军等,2012)。*这也直接导致了控股股东控制权和现金流权的严重偏离,处于优势地位的控股股东和中小股东之间经常出现严重的利益冲突(Porta等, 1999;Claessens等, 2002a),公司治理的主要矛盾表现为控股股东与中小股东之间的第二类代理问题。这意味着上市公司控股股东可以直接影响企业的雇员规模、劳动力成本等诸多层面。因此,除了财税政策(曹书军等,2009)、政治关联(Bertrand,2008;梁莱歆和冯延超,2010)、政府补助(郭剑花和杜兴强,2011)等途径之外,地方政府有可能通过对上市公司控股股东(实际控制人)施加影响来影响企业的雇佣行为。

实际上,相较于对企业经营决策的直接行政干预,政府对上市公司控股股东(实际控制人)的影响途径更加多元,形式也更加隐蔽。由于民营企业的实际控制人大多为自然人,地方政府既可以通过给予个人荣誉、政治地位(刘慧龙等,2010)、建立政治关联(Bertrand,2008;梁莱歆和冯延超,2010)等正式途径来实施影响,也可以通过约谈、娱乐等非正式的交流方式对控股股东施加影响(张建君和张志学,2005)。由于这种隐形干预方式更符合中国人看重关系的社会传统,也符合民营企业家保护特殊资产的目的(唐跃军等,2012),可以预期这种隐形干预的效果要优于直接、公开的行政干预。一般而言,如果存在清晰明确的控股股东,拥有比较大的控制权(与话语权和影响力显著正相关),政府干预将会有比较可靠且交易成本、谈判成本较低的着力点,政府相关部门可以相对简便地通过影响控股股东或其代理人的行为来实现其意图。这意味着,控股股东的控制权越大,对企业的影响力就越强,政府干预可能受到的阻力*在一个民营企业股权分散,没有真正意义上强有力的控股股东和管理者的情况下,政府有关部门和存在多个人的股东群体或管理层团队之间的交易成本或谈判成本往往更高,部分承担了政府干预成本或风险却没有享受政府干预好处(比如良好的政商关系、甚至更为直接的利益等)的利益相关者可能以各种形式不配合甚至抵制政府干预。也就越小,干预的交易成本或谈判成本就越低。反之,如果一个民营企业的股权分散,没有真正意义上强有力的控股股东和管理者,政府即使想干预,也可能无从着手,因为难以找到一个可以有效影响企业雇佣行为的决策人。同时,要说服股权分散的股东群体或让管理层团队达成共识并非易事,至少交易成本或谈判成本比较高且容易泄露相关信息,甚至可能给相关政府部门带来不必要的风险。因此,可以预期,控股股东控制权越大的企业,政府对企业干预的效果就明显。有鉴于此,我们提出如下假设:

假设2:在同等条件下,控股股东控制权越大的民营企业,政府干预对企业雇佣行为的影响越大。

三、研究设计

(一)研究模型与变量设定

为了验证假设1和假设2,我们构建了以下模型:

Employee=α1+α2×(Gov×Control)+α3Gov+α4×Control+α5×β+ε

(1)

模型中所有变量的具体定义可见表1。被解释变量Employee表示企业的雇员规模,参考学界的一般做法(曾庆生和陈信元, 2006;薛云奎和白云霞,2008),使用绝对雇员规模的自然对数(LnEmployee)以及相对雇员规模即每万元总资产雇员数(Employee_A)来表示。

在解释变量中,Control表示上市公司实际控制人的控制权,参考La Porta等(1999)和Claessens等(2002a)的做法,使用实际控制人与上市公司股权关系链或若干股权关系链中最弱一层的持股比例或最弱一层的持股比例总和来表示。Gov表示地方政府的干预强度,参考潘红波等(2008)、刘凤委等(2007)的做法,采用了政府对企业的干预水平和地方政府财政赤字水平两个指标来度量。首先,使用樊纲等(2011)编制的“政府与市场的关系”指标的相反数来衡量政府对企业的干预水平,*由于樊纲等(2011)中“减少政府对企业的干预”指标2005-2009年的数据完全一致,无法在本文的样本区间内(2003-2011年)提供研究所需的足够变化,因此我们使用“政府与市场的关系”指标替代。数值越高表示政府干预程度越大。其次,使用地方政府的财政盈余与GDP比值的相反数来衡量政府对企业的干预水平。考虑到宏观经济环境对企业行为影响的滞后性,我们对政府干预变量采用了滞后两期的处理办法。

模型中的β为控制变量,参考前人的研究(曾庆生和陈信元,2006;薛云奎和白云霞, 2008),选择以下变量作为控制变量:(1)总资产规模(LNTA):一般而言,公司规模越大雇佣员工越多,我们使用账面总资产的自然对数衡量公司总资产规模;(2)财务杠杆(Lev):财务杠杆越高的企业资金成本越大,可用于雇佣员工的资源越少;(3)固定资产比例(PPE):固定资产比例越高的企业一般雇佣员工越多,也更容易受政府的关注;(4)所得税率(Tax):有研究指出,政府会采用积极的财税政策来影响企业的雇佣行为(曹书军等,2009);(5)上市时间(List_Age):IPO融资会使公司规模剧增,由此带来的劳动力调整却是渐进的,使用上市时间变量控制了IPO融资带来的影响;(6)管理者薪酬与持股:公司高管掌握员工聘任的重要权力,因此对企业雇佣行为有重大影响(刘慧龙等,2010),使用管理层平均薪酬(Compensation)和管理层平均持股比例(Share)控制了管理者对企业雇佣行为的影响;(7)公司治理水平:政府对企业的干预会受公司治理水平的影响(俞鸿琳,2006),使用董事会独立董事比例(RID)和CEO董事长两职合一情况(CEOPRE)来衡量公司的治理水平;(8)地区平均工资:使用地区人均年收入(AveWage)来控制地区的平均劳动力成本和物价水平。此外,我们还在模型中添加了年份、行业和地区哑变量,以控制年度、行业和地区效应。

表1 研究变量一览表

(二)样本的选取与回归方法

由于中国上市公司从2003年才开始大规模披露实际控制人的信息,因此我们以2003年至2011年所有非金融类非ST的A股上市公司作为初选样本,然后执行了以下筛选程序:(1)按照实际控制人的性质,剔除掉实际控制人为各级政府部门、国有企业的样本,*我们按照国泰安数据库的企业关系人性质分类标准,剔除掉了实际控制人性质为1 100、2 100、2 200、2 300、2 400、2 500和9 999的公司。共计6 807个公司-年度样本点。(2)剔除实际控制人信息不全的样本,若无法确定上市公司实际控制人的性质或控制权比例,就认定其实际控制人的性质不全,共计113个公司-年度样本点。(3)参考曾庆生和陈信元(2006)的做法,剔除了披露的上市公司雇员规模数小于等于200的227个公司-年度样本点。*一般来说,一个上市公司不太可能低于200 人,这个数字偏小极可能是公司只披露总部员工数。最后,得到的有效样本数量为3 807个*本文出于研究数据的可得性,同时参照已有研究文献在研究样本选择方面的一般做法,选择民营上市公司作为研究样本。在中国为数众多的民营企业中,民营上市公司属于相对较好且有一定特殊性的群体,其公司治理、相对规模以及与地方政府的关系,可能与普通民营企业有一定的差异。同时,为了解决就业问题,地方政府通常关注的是能吸纳很多劳动力的比较大的民营企业,对小微民营企业未必有太多的关注。即可能存在“门槛效应”,不过,在其后的研究模型中,我们已经通过控制变量控制了规模因素可能存在的潜在影响。(后文回归分析中由于部分控制变量数据缺失或进行滞后处理,导致研究样本有所减少)。

研究数据主要来源于:(1)CSMAR数据库,(2)WIND数据库,(3)《中国统计年鉴》。我们对数据进行了调查抽样,以保证数据的可靠性。为了控制异方差对回归结果可能存在的影响,本文采用报告稳健T值的OLS回归方法。

(三)描述性统计

表2为主要解释变量的描述性统计与相关系数。绝对雇员规模(Lnemployee)和相对雇员规模(Employee_A)的平均数分别为7.335和0.013,与政府干预变量(Gov1、Gov2)只存在较弱的相关关系,说明政府对民营企业雇佣行为干预的直接影响较小,描述性统计结果不支持假设1。此外,两个衡量政府干预水平的变量(Gov1、Gov2)之间的相关系数为0.771,表明这两个变量之间具有较高的相关性,较为一致地反映了地方政府对企业的干预程度。控制权(Control)的平均数为37.72,说明样本中大股东的平均控制权为37.73%;同时,控制权变量与政府干预变量显著负相关,说明政府干预越强的地区,民营企业大股东的控制权越低。

表2 主要解释变量的描述性统计与相关系数

注:*p< 0.10,**p< 0.05,***p< 0.01,下表同。

四、实证分析结果

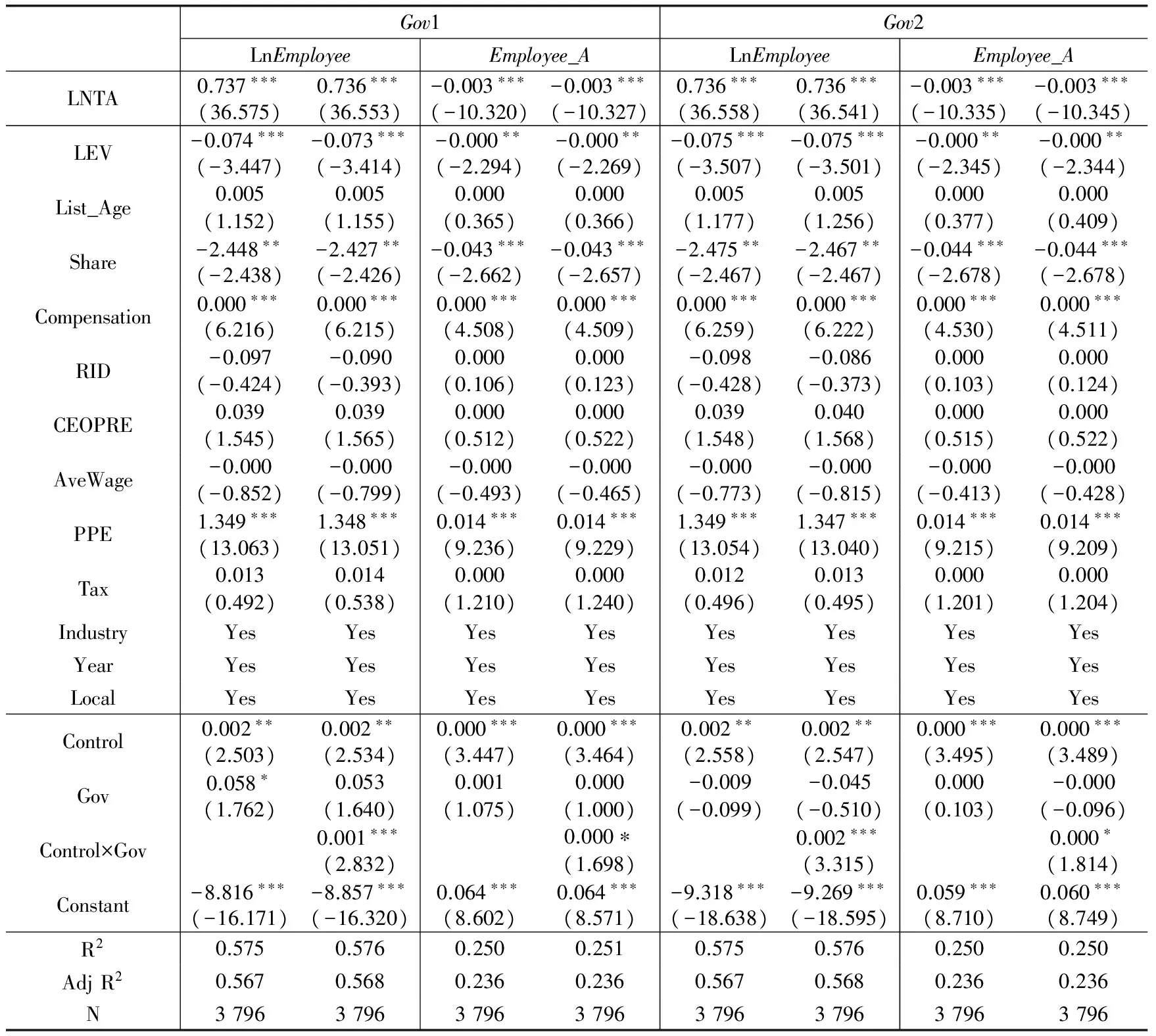

首先,我们考察政府干预对民营企业雇员规模的影响,表3为政府干预变量(Gov)与绝对雇员规模(Lnemployee)、相对雇员规模(Employee_A)的多元回归结果。如表3所示,模型中政府干预变量的回归系数并不显著,这说明在控制了地区差异之后,政府干预对民营上市公司雇佣行为的影响有限,假设1被拒绝。表明由于民营企业在用工政策上具有较大的自主权利。同时,由于政府对民营企业的直接干预成本较大(陈信元和黄俊,2007;方军雄,2008;马连福和曹春方,2011),地方政府对民营企业干预的效果有限。

另一方面,政府干预与控制权的交叉项(Control×Gov)显著为正,表明控股股东控制权越大的企业,政府干预对企业雇佣行为的影响越大,企业的雇佣规模会显著提高。这表明控股股东的行为的确会对地方政府实现政治目标产生调节效应,换言之,控股股东控制权越大的企业,由于政府干预的交易成本或谈判成本更低,阻力也越小,*如前文所言,如果存在清晰明确的控股股东,拥有比较大的控制权(与话语权和影响力显著正相关),政府干预将会有比较可靠且交易成本、谈判成本较低的着力点,政府相关部门可以相对简便地通过影响控股股东或其代理人的行为即可实现其意图。因此,干预的效果越明显。从表3看,政府干预不能够直接影响民营企业的雇佣行为,但控股股东的控制权可以显著提高政府干预的效果,控股股东控制权越大的企业,交易成本或谈判成本越低,政府干预的效果越明显,实证结果支持假设2。

表3 政府干预与民营企业雇员规模

在控制变量方面,从绝对雇员规模(LnEmployee)看,企业的规模(LNTA)越大,则企业的雇员规模越大;但从相对雇员规模(Employee_A)看,企业的规模越大,企业的雇员规模越小,这应该与相对雇员规模采用总资产作为分母有关。企业雇员规模与财务杠杆(Lev)显著负相关,与固定资产比例(PPE)显著正相关,这说明过高的财务压力会导致企业减少员工数量,同时,固定资产的提高会增加企业的员工人数。企业的上市时间越长(List_Age),企业的雇员规模越大,表明上市时间越长的企业倾向于雇佣更多的员工。此外,企业雇员规模与管理层的平均薪酬(Compensation)显著正相关,而与管理层平均持股(Shares)显著负相关,表明员工越多的企业,管理层薪酬更高但是持股比例更低。

四、进一步的讨论与分析

上文的实证结果表明,控股股东是地方政府干预民营企业的重要渠道之一,控股股东控制权越大的企业,交易成本或谈判成本越低,政府干预的效果越明显。另一方面,企业规模与效率并不存在绝对的线性关系,企业规模较大并不一定代表企业的效率较低或较高,民营企业在政府干预下“做大”并不一定代表能够会“做强”或“做弱”,还有必要对政府干预企业雇佣行为的经济后果做进一步的讨论和分析。

一般认为,在政府和企业的目标函数当中,企业雇佣行为的作用存在显著差异。对政府而言,企业雇佣较多的员工,可以减少当地的失业率和社会管理成本,有助于减轻地方政府的政策性负担(薛云奎和白云霞,2008),同时地区居民收入的提高能够刺激当地的消费,带动地区经济发展,有助于增强地方政府官员在晋升锦标赛中的实力(周黎安,2004),因此一般情况下政府希望企业能够多雇佣员工。但对企业而言,企业要在保证效率最大化的条件下,尽可能减少劳动力成本。这意味着企业一方面必须要有充足的劳动力维持正常的生产经营活动,同时又必须避免由于员工冗余而增加不必要的劳动力成本,影响利润水平(刘慧龙等,2010)。由此可见,政府干预有可能会提高企业的劳动力成本,同时增加企业的雇员冗余程度,导致企业雇员配置的低效率。曾庆生和陈信元(2006)发现,相比非国有控股企业,国有控股企业的超额雇员和高工资率导致国有控股企业承担了更高的劳动力成本。梁莱歆和冯延超(2010)发现,拥有政治关联的民营企业的雇员规模越大,同时薪酬成本也越高。有鉴于此,我们提出如下两个假设:

假设3a:在同等条件下,控股股东控制权越大的民营企业,政府干预会提高企业的劳动力成本。

假设3b:在同等条件下,控股股东控制权越大的民营企业,政府干预会提高企业的雇员冗余程度。

为此,我们构建了模型(2)来验证政府干预对企业劳动力成本的影响。其中Laborcost分别使用了绝对劳动力成本的自然对数(Lnlaborcost)以及相对劳动力成本即劳动力成本与账面总资产的比值(Laborcost_A)来表示。*劳动力成本数据来自上市公司年报中现金流量表内的“支付职工以及为职工支付的现金”项目。

Laborcost=α1+α2×(Gov×Control)+α3×Gov+α4×Control+α5×β+ε

(2)

为了检验假设3b,首先需要衡量企业雇员的冗余与短缺程度。参考曾庆生和陈信元(2006)、刘慧龙等(2010)的方法,我们认为企业规模、资本密集度、资本结构、公司盈利能力、企业成长性以及行业是决定雇员规模的最主要因素,同时,不同年份企业的雇员规模差异也很显著。因此,我们使用OLS方法,采用模型(3)来估计公司的雇员冗余与雇员短缺程度。其中Employee、LNTA、PPE和Lev的定义与模型(1)一致;Growth是企业的成长性,等于公司营业收入的增长率;IndustryDummy和YearDummy分别为行业和年度哑变量。

Employee=α1+α2×LNTA+α3×PPE+α4×Lev+α5×ROA+α6×Growth

+α7×IndustryDummy+α8×YearDummy+ε

(3)

模型(3)的残差衡量了企业的雇员配置效率,如果残差大于0,说明公司员工冗余;如果残差小于0,说明公司员工短缺。我们还构建了模型(4)来检验政府干预对民营企业雇员配置效率的影响,其中Exemployee为模型(3)估计的残差。

Employee=α1+α2×(Gov×Control)+α3×Gov+α4Control+α5×β+ε

(4)

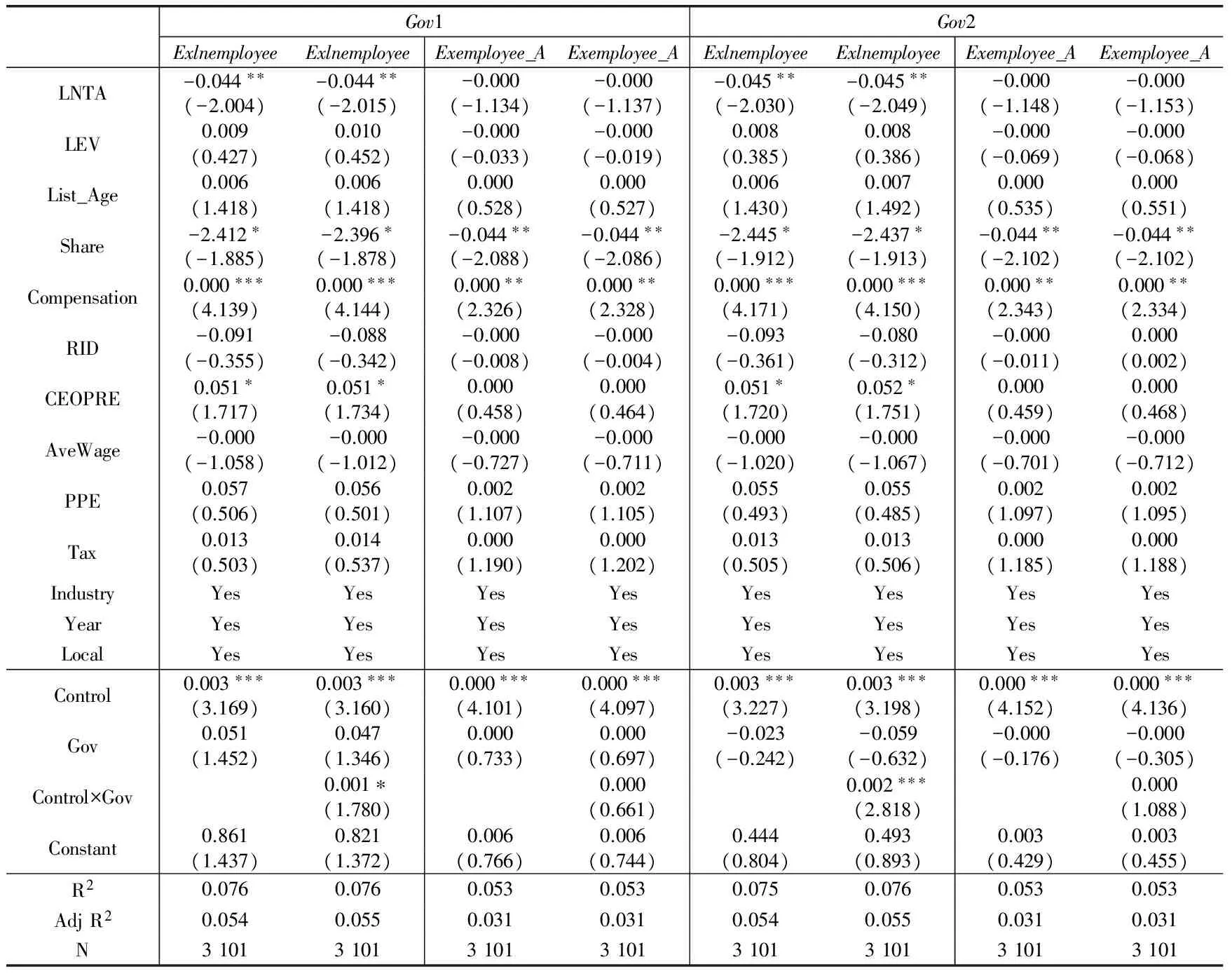

实证结果如表4和表5所示。表4为政府干预与劳动力成本(Lnlaborcost和Laborcost_A)的多元回归结果。模型中政府干预变量(Gov)的回归系数基本为正但不显著,这表明地方政府的干预会加大民营企业的劳动力成本,但由于民营企业在用工政策上的自主性,能够在一定程度上抵消政府干预带来的不利影响。但另一方面,交叉项(Control×Gov)的系数在5%的置信水平上均显著为正,表明控股股东控制权对政府干预企业的雇佣行为存在重要的调节效应,而这种干预行为反过来又会提高企业的劳动力成本,导致企业用工成本的上升,实证结果支持假设3a。

表4 政府干预对民营企业劳动力成本的影响

表5为政府干预对雇员配置效率(Exemployee)的影响。在表5中,Exlnemployee作为因变量时,政府干预变量与控制权变量的交叉项(Control×Gov)显著为正;当以Exemployee_A作为因变量时,交叉项虽不显著但也为正,这表明政府对民营企业雇佣行为的干预会提升企业的员工冗余程度,导致民营企业效率降低,实证结果支持假设3b。

综上所述,表4和表5的实证结果支持假设3a和假设3b,表明控股股东控制权对地方政府干预企业的雇佣行为存在重要的调节效应,这种政府干预行为会提高企业的劳动力成本,增加企业的雇员冗余程度,降低民营企业雇员的配置效率,给民营企业带来不利的经济后果。

表5 政府干预对企业雇员配置效率的影响(Exlnemployee)

五、结 论

目前,已有文献大多关注政府干预对国有企业的影响,很少就政府干预对民营企业的影响进行研究,更不能回答中国民营企业特殊的控制权结构是否对政府干预行为存在潜在的影响。事实上,在中国等新兴市场中,控股股东往往主导民营上市公司的经营决策和公司治理,控股股东有能力也必然会影响政府对企业的干预结果。

本文着重讨论地方政府干预对民营企业雇佣行为的影响,结合我国民营企业较为独特的控制权结构,研究了控股股东控制权条件下政府干预对民营上市公司雇佣行为的影响及其经济后果。本文以地方政府与市场的关系、地方政府财政赤字水平两个指标来度量政府干预的程度,研究发现,政府干预对民营企业雇员规模的直接效应并不显著,但控股股东控制权对政府干预存在调节效应,控股股东控制权越大的企业,交易成本或谈判成本越低,政府干预越能够显著提高企业的雇员规模。本文还对这种干预行为的经济后果进行了分析,发现总体上政府干预会提高民营企业的劳动力成本,同时降低企业的雇员配置效率。本文探讨了政府干预影响民营企业战略行为的具体机制,并且对政府干预的后果进行了分析,丰富了政府干预和公司治理方面的研究。

本文虽然在已有研究的基础上有所进展,但依然存在一定的局限有待突破。首先,有必要对政府干预影响民营企业战略行为的具体机制进行综合分析,探讨不同情境下政府干预的成本与收益,探索政府干预行为是否存在路径依赖和特殊偏好。其次,有待进一步研究和明确地方政府具体在什么情况、什么条件下会对民营企业施加压力,同时大股东治理、政治关联等因素在其中又会起到什么样的作用。最后,虽然使用了两个变量来衡量政府干预的影响,但这些指标均属于从宏观层面对政府干预的客观评价,缺乏从企业主层面对政府干预的主观衡量指标,在后续研究中可以考虑从企业的视角探索政府干预所带来的影响。

*感谢Prof. Frank Zhang、孙霈教授、复旦大学管理学院会计学博士生讨论班各位同学的建设性意见和评论。文责自负。

[1]白重恩, 刘俏, 陆洲, 宋敏等. 中国上市公司治理结构的实证研究[J]. 经济研究, 2005, (2): 1-13.

[2]曹书军, 刘星, 傅蕴英. 劳动雇佣与公司税负: 就业鼓励抑或预算软约束[J]. 中国工业经济, 2009, (5): 139-149.

[3]陈信元, 黄俊. 政府干预、多元化经营与公司业绩[J]. 管理世界, 2007, (1): 92-97.

[4]樊纲, 王小鲁, 朱恒鹏. 中国市场化指数——各地区市场化相对进程2011年报告[M]. 北京:经济科学出版社, 2011.

[5]方军雄. 政府干预、所有权性质与企业并购[J]. 管理世界, 2008, (9): 118-123.

[6]郭剑花, 杜兴强. 政治联系、预算软约束与政府补助的配置效率——基于中国民营上市公司的经验研究[J]. 金融研究, 2011, (2): 114.

[7]梁莱歆, 冯延超. 民营企业政治关联、雇员规模与薪酬成本[J]. 中国工业经济, 2010, (10): 127-137.

[8]刘凤委, 孙铮, 李增泉. 政府干预、行业竞争与薪酬契约——来自国有上市公司的经验证据[J]. 管理世界, 2007, (9): 76-84.

[9]刘昊. “最难就业季”里的地方政府[N]. 南方周末, 2013-6-28.

[10]刘慧龙, 张敏, 王亚平,等. 政治关联、薪酬激励与员工配置效率[J]. 经济研究, 2010, (9): 109-121.

[11]马连福, 曹春方. 制度环境、地方政府干预、公司治理与 IPO 募集资金投向变更[J]. 管理世界, 2011, (5): 127-139.

[12]潘红波, 夏新平, 余明桂. 政府干预、政治关联与地方国有企业并购[J]. 经济研究, 2008, (4): 41-52.

[13]潘红波, 余明桂. 支持之手、掠夺之手与异地并购[J]. 经济研究, 2011, (9): 108-120.

[14]唐跃军, 宋渊洋, 金立印,等. 控股股东卷入、两权偏离与营销战略风格——基于第二类代理问题和终极控制权理论的视角[J]. 管理世界, 2012, (2): 82-95.

[15]王贤彬, 徐现祥, 周靖祥. 晋升激励与投资周期——来自中国省级官员的证据[J]. 中国工业经济, 2010, (12): 16-26.

[16]薛云奎, 白云霞. 国家所有权、冗余雇员与公司业绩[J]. 管理世界, 2008, (10): 96-105.

[17]俞红海, 徐龙炳, 陈百助. 终极控股股东控制权与自由现金流过度投资[J]. 经济研究, 2010, (8): 103-114.

[18]俞鸿琳. 政府控制和治理机制的有效性——基于中国 A 股市场的经验证据[J]. 南开管理评论, 2006, (9): 98-102.

[19]曾庆生, 陈信元. 国家控股、超额雇员与劳动力成本[J]. 经济研究, 2006, (5): 74-86.

[20]张建君, 张志学. 中国民营企业家的政治战略[J]. 管理世界, 2005, (7): 94-105.

[21]周飞舟. 分税制十年: 制度及其影响[J]. 中国社会科学, 2006, (6): 100-115.

[22]周黎安. 晋升博弈中政府官员的激励与合作[J]. 经济研究, 2004, (6): 33-40.

[23]Bennedsen M. Political ownership[J]. Journal of Public Economics, 2000, 76(3): 559-581.

[24]Bertrand M, Kramarz F, Schoar A, et al. Politically connected CEOs and corporate outcomes: Evidence from France[R].Working Paper of the University of Chicago, Booth School of Business, 2008.

[25]Claessens S, Djankov S, Fan J P, et al. Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholdings[J]. The Journal of Finance, 2002, 57(6):2741-2771.

[26]Faccio M, Lang L H, Young L. Dividends and expropriation[J]. American Economic Review, 2001, 91(1): 54-78.

[27]Frye T, Shleifer A. The invisible hand and the grabbing hand[J]. American Economic Review , 1997, 87(2): 354-358.

[28]Li H, Zhou L. Political turnover and economic performance:The incentive role of personnel control in China[J]. Journal of Public Economics, 2005, 89(9): 1743-1762.

[29]Lin J Y, Cai F, Li Z. Competition, policy burdens, and state-owned enterprise reform[J]. The American Economic Review, 1998, 88(2): 422-427.

[30]Porta R, Lopez De Silanes F, Shleifer A. Corporate ownership around the world[J]. The Journal of Finance, 1999, 54(2): 471-517.

[31]Shleifer A. State versus private ownership[J]. The Journal of Economic Perspectives, 1998, 12(4): 133-150.

(责任编辑 许 柏)

Government Intervention, Ultimate Control Rightand Enterprise Employment Behavior:Research Based on Chinese Private Listed Companies

Li Huidong1,2, Tang Yuejun1, Zuo Jingjing3

(1.SchoolofManagement,FudanUniversity,Shanghai200433,China;2.FosunGroup,Shanghai200010,China;3.BusinessSchool,UniversityofShanghaiforScienceandTechnology,Shanghai200093,China)

Based on local government intervention motive under the control structure of Chinese private enterprises, this paper uses the empirical data of private listed companies to systematically explore the effect of government intervention on private listed companies’employment behaviors, and the role of control rights of controlling shareholders in this intervention process & economic consequences at theoretical and empirical levels. It comes to the following conclusions: firstly, control rights of controlling shareholders moderate the relationship between government intervention and staff size of private enterprises, and in private enterprises with large controlling rights of controlling shareholders, government intervention could significantly increase the staff size because of low transaction costs or negotiation costs; secondly, this kind of government intervention reduces the efficiency of the employee allocation, leading to the increase in labor costs and the degree of employee redundancy. It provides theoretical basis and decision reference for further understanding of local government intervention on enterprises to some extent.

government intervention; ultimate control right; enterprise employment behavior; private listed company

2016-12-22

国家社会科学基金项目(14BGL194);国家自然科学基金项目(71302166)

李汇东(1987-),男,湖南长沙人,复旦大学管理学院博士研究生; 唐跃军(1978-),通讯作者,男,湖南武冈人,复旦大学管理学院副教授; 左晶晶(1981-),女,河南沈丘人,上海理工大学管理学院副教授。

F429.9

A

1001-9952(2017)07-0020-12

10.16538/j.cnki.jfe.2017.07.002