与读者在一起

——美国新闻评论特点浅析

■唐爱华

与读者在一起

——美国新闻评论特点浅析

■唐爱华

美国新闻评论和中国的新闻评论有很多共同点,比如,二者的目的都是为读者大众服务,为读者提供足够的信息并引导他们,提供公共论坛,做社会的守望者①;写作方式不像新闻一样客观中立平衡,而是直接讲出观点表明态度。

美国新闻评论的特点

美国新闻评论也与中国的新闻评论有很多不同点, 以 2017 年 5 月刚刚颁发的普利策奖为例,将其与中国新闻奖的评论奖项比较,我们会很清楚地看到美国新闻评论的特点。

特点一:评论类型和选题多样化

普利策奖的评论奖分成四类,分别为评论、文艺批评、社论写作和社论性漫画奖。 奖励往往代表重视, 而事实上, 1917 年, 普利策开始颁奖时, 最开始只有社论写作奖, 后来为了适应时代及媒体的发展, 才在 1922 年设立了社论性漫画奖, 1970 年,设立了评论奖和艺术批评奖。这也可以看出,在美国,评论阵地的四支基本力量:新闻评论作家、文艺批评作家、记者编辑、漫画作者,他们的优秀工作往往会被看到和被表彰,评论的类型是比较多样化的。

而中国新闻奖则并没有这样的细分,统一用评论,下设文字评论、广播评论、电视评论、网络评论。根本没有政治漫画这个奖项。从评论员的构成来看,主要是专栏作家和记者编辑。

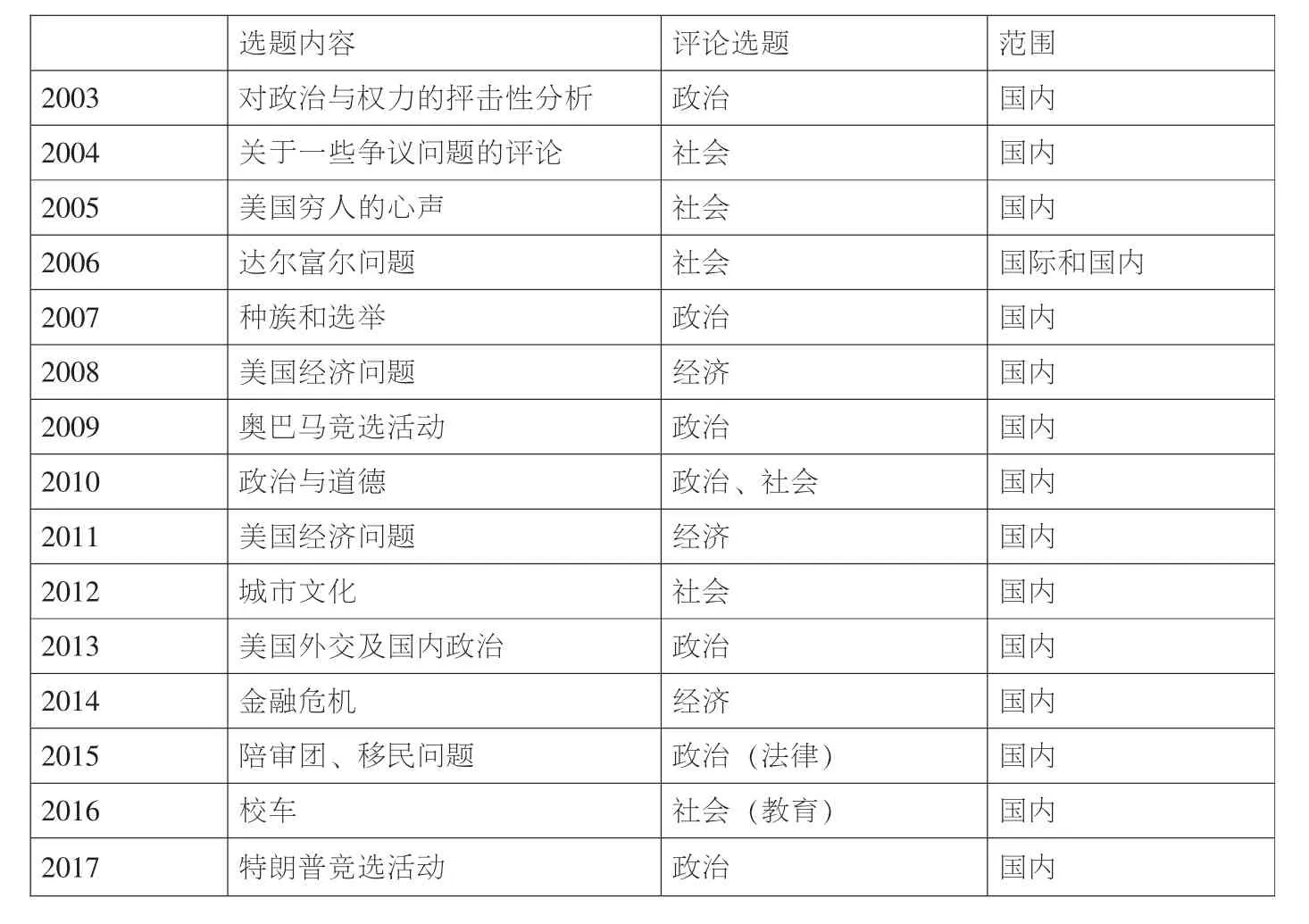

与此同时,纵观这些年普利策评论奖的获奖选题,非常多样,虽然每年获奖的人只有四个,但是多年下来,其选题既有对国际事件、国内事件的关注,也有对国内政治、经济、文化、社会各方面问题的议论,题材既有非常严肃的,也有非常轻松的,不仅会关注国家和社会的重大问题,也会关注社会民生方面的小事情小问题。当然,总的来说, 本土化倾向还是比较明显。 (见表 1)

特点二:评论方式故事化,评论对象形象化,评论作者记者化

故事化的新闻越来越受到记者的欢迎,而故事化的评论在美国新闻评论界也很有市场。

曾多次辅导记者获得普利策奖的美国编辑杰克·哈特曾经在 《故事技巧——叙事性非虚构文学写作指南》中提出了抽象阶梯的概念,对任何一位写作者来说,要具体到阶梯的第一层,对某个具体机构或者某个具体人在某个具体场景下行为的描述,会让读者更容易接受, “如果律师是以叙述的形式开展辩论, 我们更有可能相信他的论证”。②而如果评论员用叙事的方式写作评论, 我们也更有可能相信他的评论。

如, 2017 年普利策社论奖对爱荷华州大农业公司腐败的批评评论中的一篇 《他们不知道》 (They don’ t know), 就直指对当地大公司腐败提供支持的代表贝林律师事务所,公司有名有姓,可以具体指向。而同样题材,同样是对于沉默的利益相关者的评论, 进入今年中国新闻奖初评公示的评论文章 《科学家为什么集体沉默》, 文中提到了一些机构,但并没有指出其具体的相关利益行为,读者因此也只能猜测这些机构 “也许” 相关, 这就留下了疑问。

表1:近 15 年普利策评论奖的选题

而为了让评论故事化和形象化,作为评论作家,就不能只靠现有的新闻事实,可能还需要自己作为记者去采访到适合用作论据的新闻事实。 2005 年, 达尔富尔事件受到全球关注的时候, 美国 《纽约时报》 专栏作家纪思道写了一系列新闻评论 (此评论获得了 2006 年的普利策评论奖), 作为评论作家, 他到了苏丹现场。 在其中一篇特别典型的评论 《布什沉默的 141 天里》, 采访了当地的妇女玛格博拉 (Magboula), 透过非常生动地描述这位妇女的故事,包括她住的地方、她的家人、她说的话,整个人物形象是非常立体的,也正是这个立体的人物形象,可以说明,美国人为什么要关注发生在那么遥远地方的事情,全文说理非常少,但能让人非常真切地感受到达尔富尔当地人民的温度以及渴望。而同时期,中国媒体的评论则相对抽象,比如发表在人民网的黄培昭写的 《非洲怀抱的达尔富尔之痛》, 就更多用概括性的分析。

特点三:评论语言生动化

语言作为评论的载体, 直接影响评论的传播效果。 “语言没有灵气, 再正确的观点也会黯然失色,无人喝彩;反之,一些歪理谬见,一旦披上了神圣华丽的语言外表, 也会在社会生活中产生大的影响并迷惑一些人。”③

阅读普利策评论四个奖项的作品,不管是文字的还是图像的,其语言都非常生动, 幽默、 自然和调侃随处可见。 如 2017 年普利策评论奖获奖作品系列中的一篇 《特朗 普 是 火 花 , 不 是 火 把 》 (Trump Was a Spark, Not the Fire) 中 , 他 非 常 生动地调侃了特朗普获得共和党提名后的结果:“最后, 特朗普先生能赢吗? 当然……如果说这一年教会了我们什么, 那就是哈瑞森④在一生做新闻中所学到的 ‘期待意外’。” 用火花和火把对比, 同时, 在英语中, 期待意外的表达直译是期待未曾期待的(Expect the unexpected), 能够看出来, 评论主要有两种呈现方式:“一种是将复杂转变为读者容易理解的话语的方式,另一种是华丽而流畅的令人眩目的键盘上的艺术表现手法⑤”, 这些评论都呈现得很好!

我们可以学习的

美国媒体人长期受到行为主义理论的影响,其评论更重视围绕具体新闻事件展开对当事人行为的批评,评论者本来往往也会开始对新闻事件的具体调查和研究,对新闻事件的进程和变化提出媒体或者个人意见。与中国的新闻评论,长期讲究家国情怀,重本质甚于现象有关。本质上没有好坏对错,每个国家的新闻文化都有其特点。

但如果从 “择其善者而从之、 择其不善者而改之” 的学习态度, 我们可以向美国新闻评论同行学习的, 也有不少, 比如, 评论作者或者评论员要深入到采访一线 (这当然需要得到媒体的支持), 采访更多能够支持论点的生动论据, 让读者可以更深刻地感受到选题本身的现场感,进而提升评论对生活的影响力;评论语言可以更加生动活泼多样,不仅仅只是严肃或者愤怒一张面孔,也可以用多样化的语言来呈现,这也可以提升读者的阅读体验,增加评论对读者影响的力量。

总的来说,我们可以学习外国同行的,是他们和读者在一起的、平等尊重的态度,让他们不是用高高在上的教训的态度、公文化的语言及口号式的鼓动,而是脚踏实地地讲好故事,做好采访,把道理说清楚,关注读者的阅读体验,影响读者进而影响时代,做社会的守望者,而这,也是新闻评论存在的原因。

(作者系中国传媒大学外国语学院讲师)

注释:

① 【美】 康拉德·芬克著, 柳珊、 顾振凯、 郝瑞译:《冲击力: 新闻评论写作教程》, 新华出版社 2002 年版。

② 【美】 杰克·哈特著, 叶青、 曾轶峰译:《故事技巧——叙事性非虚构文学写作指南》, 中国人民大学出版社 2012 年版。

③赵振宇: 《现代新闻评论》, 武汉大学出版社 2009 年版。

④哈瑞森, 二战后美国 《纽约时报》 常驻莫斯科的记者。

⑤同②。