协同创新中学研机构偏好形成、互动与演化

庄新霞 欧忠辉 吴 泓

(1. 福州大学经济与管理学院, 福建福州 350116; 2. 福建江夏学院经济贸易学院, 福建福州 350108;3. 福建师范大学经济学院, 福建福州 350007)

协同创新中学研机构偏好形成、互动与演化

庄新霞1, 2欧忠辉1吴 泓3

(1. 福州大学经济与管理学院, 福建福州 350116; 2. 福建江夏学院经济贸易学院, 福建福州 350108;3. 福建师范大学经济学院, 福建福州 350007)

协同创新中,企业一般具有商业化价值偏好,而高校或研究机构则兼具学术化价值偏好和商业化价值偏好。两者偏好的非一致性是造成“科技、经济两张皮”的主要原因。学研机构组织偏好和个体偏好均是以学术化价值偏好为主的混合偏好。在资源有限约束下,学研机构组织商业化价值偏好是沿着“制度-个体偏好-组织偏好”的路径不断演化的。异质性、分散性的个体商业化价值偏好将不利于组织商业化价值偏好的形成与演化,而同质性、集中性的个体商业化价值偏好将有利于组织商业化价值偏好的形成。

学术化价值偏好; 商业化价值偏好; 协同创新; 学研机构

当前,我国产学研协同创新的局面已经初步形成,协同创新政策体系不断完善,研发投入力度不断加大,涌现了一大批省级、国家级的协同创新中心,并出现了诸如绿色交通技术协同创新联盟、武汉光谷等具有代表性的协同创新实践。但是产学研协同创新并未改变我国关键技术薄弱的现状。虽然我国高校每年均有大量的专利申请并在许多研究领域已经进入世界先进行列,但大部分成果只停留于纸质、展品和样品上,高校和研究机构的知识高势能并未成为产业技术发展的原动力。造成以上尴尬局面的主要原因在于协同创新中双方偏好的非一致性。在协同创新中,企业一般追求商业化价值,而高校或研究机构则具有双重价值取向,从而导致“科技、经济两张皮”现象突出。Donlad S.Siege在访谈了98名产学研协同创新的利益相关者后,认为产学研双方目标的异质性已经成为阻碍协同创新的最主要因素。[1]值得一提的是,虽然大部分学者已经意识到学研机构偏好在协同创新中的重要作用,但是基于学研机构偏好的大部分研究尤其是国内研究仅停留于表面性的简单描述,并未系统地基于学研机构偏好展开深入探讨。基于此,本文探讨了学研机构组织及其个体偏好的形成、偏好微观互动结构以及偏好的演化,尤其是个体偏好对组织偏好的驱动机理,期望能对当前基于协同创新的偏好演化研究有所启示。

一、学研机构偏好的形成

(一)学研机构组织偏好的形成

学研机构组织偏好的形成具有特定的历史范畴,反映了社会环境和经济发展的变化对其提出的新要求,以及为了适应新的环境不断演化并重新定位的过程。高校的职能演变共经历两个重要的阶段,由此产生了当前的两种主要偏好。第一,以科学研究为主的学术化价值偏好。学研机构的学术化价值偏好源于柏林高校的改革,它为所有“真”的研究进入高校开辟了道路,产生了洪堡式的高校,确定了科学研究在高校中的作用,但洪堡模式下的科学研究不讲功利,是探索世界,追求真理的纯基础研究,高校与社会保持一定的距离;第二,以社会服务为主的商业化价值偏好。“威斯康星”思想首次提出了高校的社会服务职能,认为随着科学知识用途逐渐凸显,科学研究在高校内部体制化,科学家开始从事与企业和政府的合作研究和咨询服务。[2]齐曼认为这种变化是“学院科学”到“后学院科学”的转变,科学行为由19世纪的无私性转变为将想法、方法和知识成果商业化,社会服务职能成为现代高校的第三职能。传统的近代型的“洪堡模式”和现代型的后洪堡模式,成为当前学研机构知识生产的两种主要模式。

虽然社会发展要求高校走出象牙塔,承担应有的社会责任,但是高校内部对学术资本化却始终存在争议与分歧。这种争议主要围绕着以下两个方面展开:一种是站在洪堡理想的角度批判知识商业化,认为学术资本主义正给传统的学术价值目标带来负面影响,危及高校的基本精神与自由空间。哈佛大学的前校长博克指出“寻求商业化的过程使得人们对高校追求知识这一使命感到困惑”[3];另一些批判性的看法则认为学研机构追求商业化价值容易使高校忽视学术责任,追求个人利益,从而缺少学院的支持。[4]社会以及高校内部对学术资本主义的担忧和批判反映了洪堡式的理念以及学研机构的科学价值观深受默顿范式的影响。科学社会学之父罗伯特·默顿(Merton R.K.)提出了科学活动的四种规范结构——普遍主义、公有主义、无私利性以及有组织的怀疑,默顿的这四种基本规范构成了现代科学的精神特质并成为高校、研究机构的行为准则。基于科学价值目标导向,默顿提出了科学奖励形式,“科学王国的基本通货是承认”,科学家努力最终得到的最高补偿是科学共同体对其创造知识的肯定以及由此带来的荣誉性,包括命名、奖金、学者资格、主席身份、被科学史家提名、出版、在他们的工作中被引用和评价等。[5][6]科学奖励中的默顿范式迄今仍然是高校以及高校研究人员知识生产中价值取向的标准,并衍生出以追求学术化价值偏好为主的科学价值观。

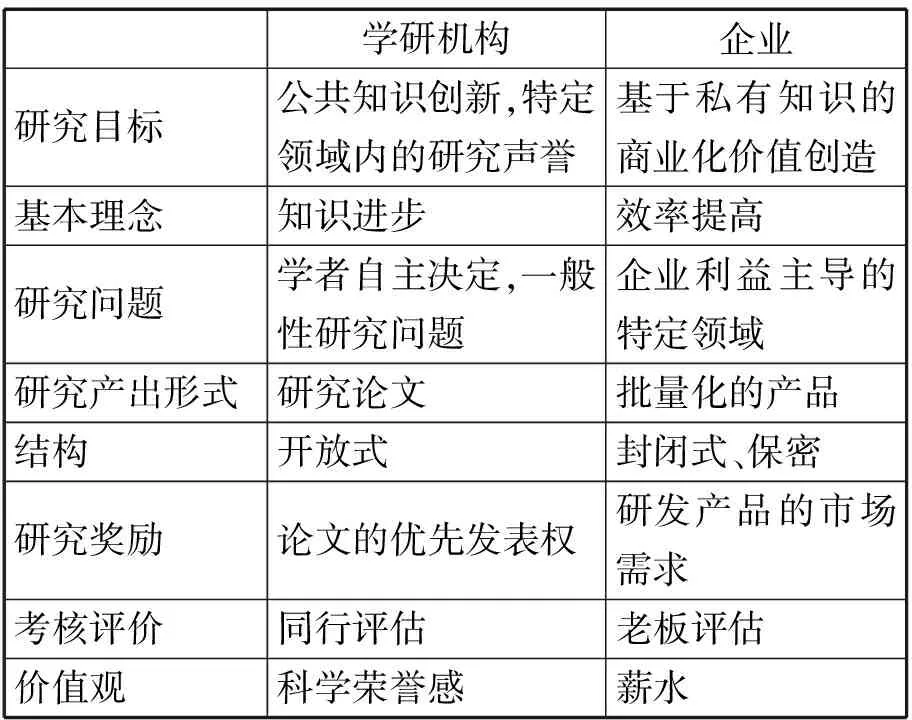

综上,当前知识经济时代,企业具有商业化价值偏好,即注重知识的商业化,重视应用研究并强调将知识转为可出售的产品以获得一定的物质利益或者某种竞争优势;而学研机构的组织偏好则是复杂的、混合的,既有追求传统高校所要求的学术化价值取向,期望能够获得一定的研究成果并得到同行的认可,同时又存在着商业化价值取向。学研机构的混合偏好以学术化价值偏好为主,因此,以学术化价值偏好为主的学研机构与以商业化价值偏好为主的企业的研究兴趣和价值等各不相同(见表1)。

表1 学研机构和企业偏好差异

资料来源:Hatakenaka S. University-industry partnerships in MIT, Cambridge, and Tokyo: storytelling across boundaries. Routledge, 2004。

(二)学研机构个体异质性偏好的形成

在个体参与协同创新的偏好中,一部分根植于默顿范式的学者坚守传统高校的职能,强调学术界与产业界的不同,并在学术的舞台上“严格地”追求成功[7],位于图谱的最左边,他们具有纯学术化价值偏好;一小部分创业型的科学家则完全坚持商业化价值偏好,强调知识的商业化,位于图谱的最右边;绝大部分持有矛盾态度的科学家属于混合偏好,即他们意识到学术界与产业界合作的重要性,但参与产学研协同创新的主要目的还是为了追求学术化价值,与组织偏好相同,坚持默顿范式的学术化价值偏好占混合偏好的较大比例(见图1)。[8]

洪堡式的理念和默顿范式根植于大部分个体,而科研成果是体现个体知识贡献的最佳表达方式。因此,当前学研机构内部以学术研究成果为主要绩效评价导向,由此个体产生了以追求学术化价值为主的偏好。个体的学术化价值偏好是指个体具有追求论文的发表,科研成果申报等同行认可的倾向,是个体于现有科学价值导向下追求自身效用最大化或者满意化的一种表现。偏好对个体效用的影响不仅依赖于一定的情境,也离不开个体异质性因素。现代偏好理论认为个体偏好的异质性可分为个体自身偏好的异质性以及个体之间偏好的异质性。而个体间的异质性偏好则体现在由于个体自身的独特性,如不同的经历、不同的教育背景、不同的心智结构导致个体面对同一事物或者目标时会有不同程度的偏好,如不同的个体对同一宗教有或强或弱的信仰。[9]Kahneman的研究也表明了个体认知、个体经历对异质性偏好的影响。[10]黄劲松等构造了一个影响高校研究者产学研合作倾向的因素模型并进行实证分析,结果表明职业经历、学科背景和职称等个体因素对个体参与产学研合作倾向有显著影响。[11]可见,学研机构中个体的异质性因素等强化或弱化了个体对学术化价值的追求,塑造了不同个体间学术化价值偏好的异质性。因此,个体追求学术化价值偏好是外在制度与内在个体特征的融合与统一,既定的制度塑造了以学术化价值为主的个体同质偏好,而异质性的个体特征则在同质偏好基础上使学术化价值偏好强弱化,从而使个体呈现出的学术化价值偏好各不相同。

二、协同创新中学研机构偏好互动机理

对参与协同创新的学研机构而言,在参与协同创新时以商业化价值为导向,则会驱动知识创造的商业化。而参与协同创新的学研机构在偏好层面不仅表现出商业化价值偏好,同时还表现出学术化价值偏好。这两种偏好在微观结构上的互动决定了学研机构参与协同创新时的行为。现有研究已经验证混合偏好之间存在互动关系。周业安认为人的决策是由大脑的两个神经系统控制的,分别代表理性思维和非理性思维。当其中一种思维占主导地位时,另一种思维则占据辅助地位,因此,不同思维所决定的两种偏好相互之间保留了两个系统的互动关系。[12]Dickinson D. etc.则验证了不同偏好的互动关系是源于动机挤入或者挤出,进而导致不同偏好此消彼长。[13]Irlenbusch and Sliwka 的委托代理研究实验表明外在的刺激会对代理人的某种努力动机或者偏好产生挤出效应。[14]

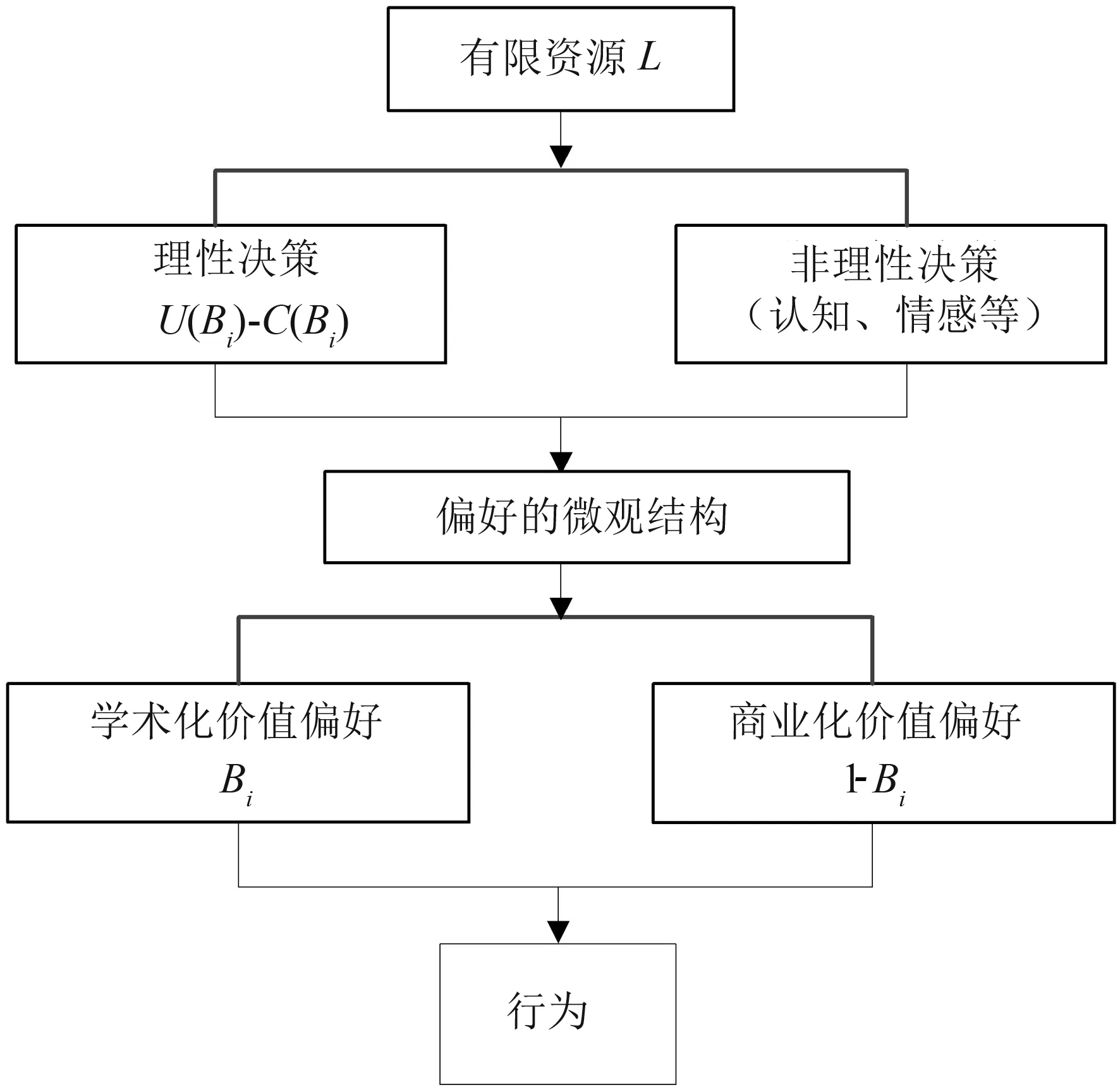

结合以上学者的研究,本文在经济学与行为学双系统理论的基础上,构建“决策—偏好—行为”的研究范式,建立偏好的微观结构理论,以揭示学术化价值偏好与商业化价值偏好的互动机理。首先,在新古典经济研究系统理论的基础上,由于资源相对稀缺性,必然促使学研机构或者其个体做出选择,这种选择的复杂过程其实就是一个决策的过程,而包含不同认知在内的决策则会产生不同的偏好结构;其次,基于行为学的研究基础构建偏好—行为的研究范式。

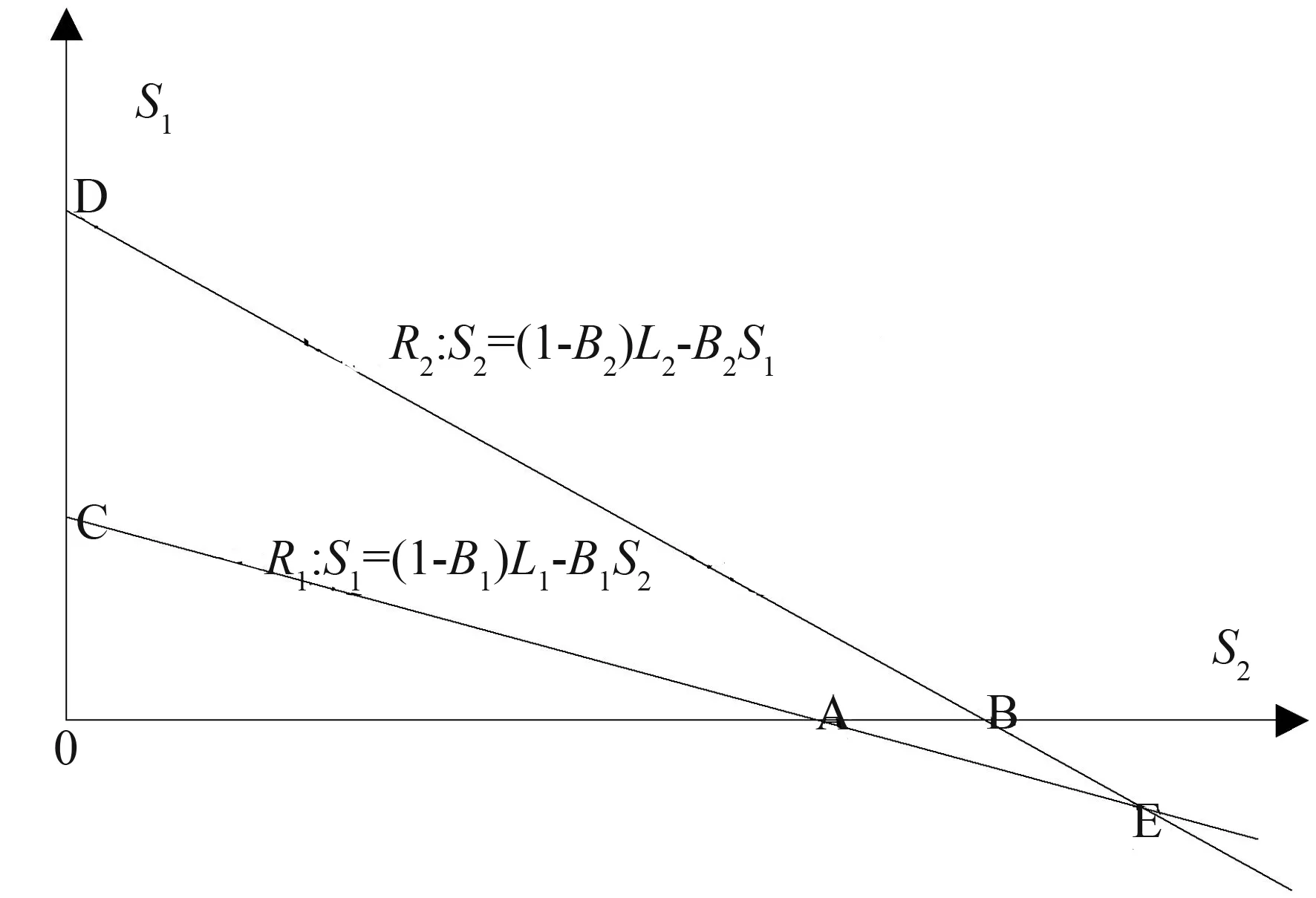

图2可见,假设在一定时间内,参与协同创新的学研机构及其个体的资源(如时间、精力等)是有限的,当其对科学研究投入较多资源时,投入到社会服务中的资源则相应地被挤出。反之,当其对社会服务投入的资源较多,则意味着科学研究投入资源被挤出。在有限资源的约束下,学研机构或者其个体必须进行合理的资源配置,这种资源的配置过程就是一种决策过程。理性决策过程遵循最优决策原则,会根据效用最大化原则考虑有限资源的配置,进而决定偏好的微观结构。即当一种偏好给自身带来的效用较高时,则相应资源投入则较高,反之则较低,此时决定资源配置的主要因素是基于自利因素所决定的偏好;而非理性决策过程则意味着决策过程中包含某种情感或者经历等因素,反映了作为社会成员的经济主体在社会交往中超越经济人的身份,此时决定资源配置的主要因素是基于非自利决策所决定的偏好。一个完整的行为就是两种决策的互动,假设在理性因素与非理性因素(有限理性)驱动下的学术化价值偏好投入的资源为BiL,商业化价值偏好所投入的资源为(1-Bi)L,其中Bi既是资源配置的系数,也反映了两种不同偏好的大小。由此,由于资源的相对稀缺性并在理性决策与非理性决策的驱动下会导致学术化偏好与商业化偏好的相互挤出或挤入。

图2 偏好的微观结构

三、学研机构偏好演化路径

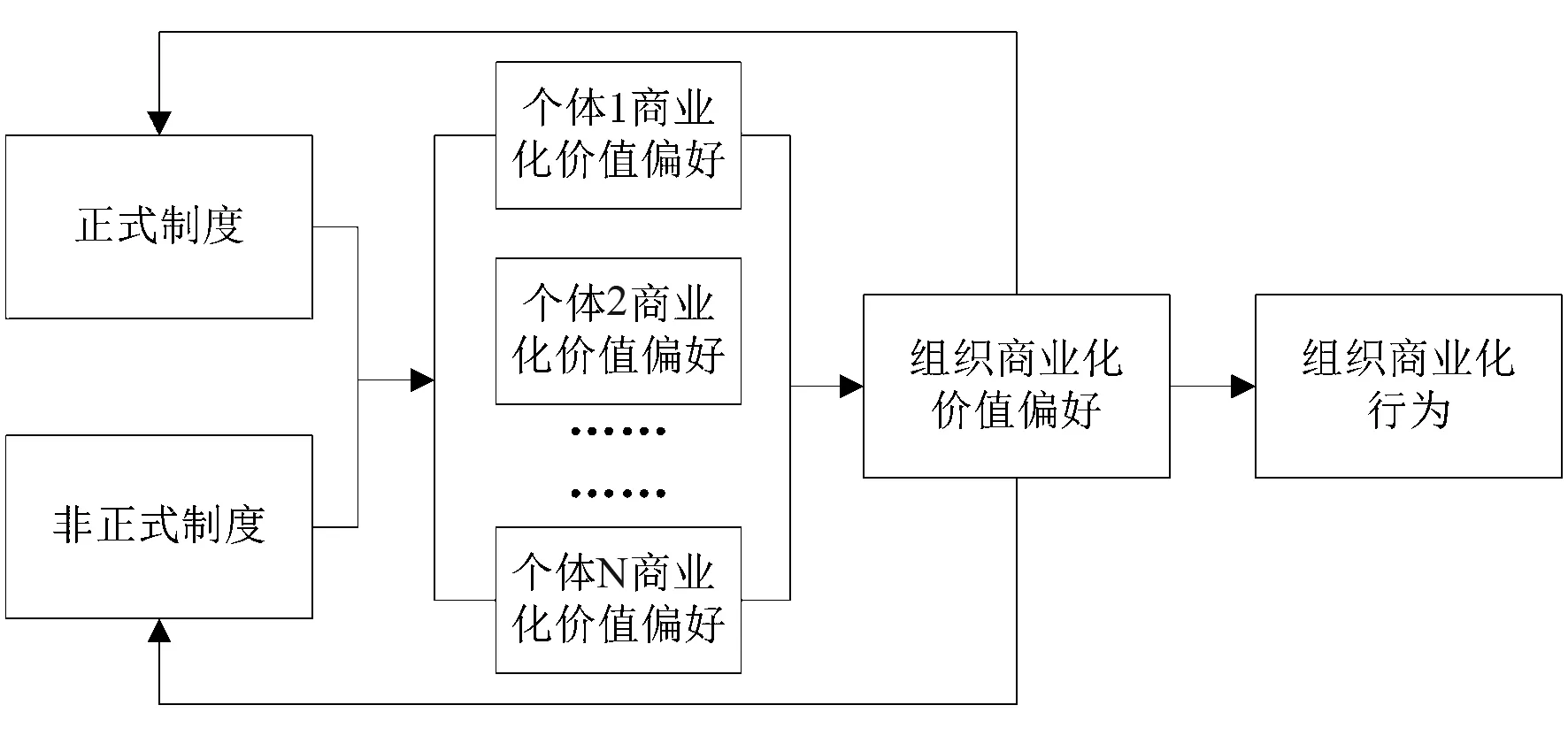

偏好的微观结构中,如何驱动学术化价值偏好向商业化价值偏好演化是协同创新的关键问题。偏好的演化一方面体现在偏好是随着自身主观心理情景因素的演化而演化;另一方面体现在偏好随着客观情境的变动而变动。本文认为学研机构偏好由学术化价值偏好向商业化价值偏好演化是在一定的制度驱动下完成的,演化路径包含了制度、个体偏好与组织偏好之间的互动。具体包括以下两方面(如图3所示)。

图3 偏好演化路径

第一,制度对个体偏好演化的影响。目前制度对偏好的驱动基本达成了共识。制度通过外在或者潜在的硬约束或者软约束影响个体的偏好或者有效选择而使个体的行为具有可预测性。[15]黄凯南指出制度主要通过驱动个体的行动报酬、价值观和信念影响偏好。[16]Bowles、Binder认为个体的某些偏好受到社会文化制度的塑造。[17][18]这种社会文化制度既包括习俗、惯例、社会结构和意识形态等非正式制度,也包括政治体制、宪政和法律等正式制度;决策总是要在一定的秩序框架内进行,而维持秩序框架的就是制度。[19]

第二,关于个体偏好与学研机构组织偏好的互动演化。个体偏好与学研机构组织偏好一定程度上是相互影响的。一方面,关于个体偏好对学研机构偏好的影响,Falinger认为个体行为的相互影响和比较会影响组织偏好。[20]Le Bon G.则认为单独的个体一旦聚集,随着组织规模的扩大,个体间相互影响进而导致个体偏好和行为方式趋向一致,组织共同行为产生。[21]我们沿用黄凯南的观点,即从宏观视角看,学研机构组织偏好的演化可被描述为不同偏好类型的个体在学研机构中比重分布的演变,这也是一种统计量的历时变化。[22]当存在学术化价值偏好与商业化价值偏好等两种偏好类型时,学研机构商业化价值偏好的演化取决于两种不同个体偏好类型所占的比重,当个体偏好倾向于商业化价值偏好时,个体间更容易凝聚,有利于学研机构组织商业化价值偏好的形成,并产生相应的商业化行为。另一方面,具有商业化价值偏好的学研机构将通过制度设计驱动个体商业化偏好的形成与演化,学研机构的组织偏好对个体偏好的影响其本质还是制度驱动下的个体偏好演化。当学研机构具有较大的执行力时,个体则“被迫”与学研机构的组织偏好保持一致,这种个体偏好的演化是制度驱动下完成的,并最终强化、锁定了学研机构的组织偏好。

四、个体偏好对学研机构组织偏好演化影响的验证

学研机构组织学术化价值偏好向商业化价值偏好演化的关键是驱动学研机构个体间异质性偏好的演化,使个体异质性的偏好向商业化价值偏好趋同。本文构建个体偏好驱动学研机构组织商业化价值偏好的数理模型并进行了数值模拟验证。

假设在由n人组成的组织中,个体i(i=1,2,…,n)的资源禀赋为Li(Li可视为时间等资源)。每个个体将Li分配到两种用途中,即纯学术化研究(Xi)和商业化研究(Si)中,Cx为个体i采取Xi策略时消耗的成本,把个体采取Si策略时消耗的成本视为1。个体追求学术化价值与商业化价值的偏好可由柯布—道格拉斯效用函数表示,则个体i的效用函数为:

Li=CXXi+Si

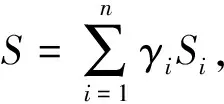

其中:Bi为个体学术化价值偏好参数,1-Bi则为个体商业化价值偏好参数,满足0≤Bi≤1。S为组织的商业化研究,Si为个体努力程度投入后的商业化研究供给,由于个体异质性,同样的努力程度会产生不同的价值,即个体的供给技术γi不同。因此,组织的商业化研究总供给水平为:

为简化模型,假设生产技术规模报酬不变,则个体供给技术相同,γ1=γ2=…=γn,此时组织的商业化研究总供给水平为个体供给水平的总和。在资源预算Li的约束下,给定以上条件,满足个体效用最大化的拉格朗日函数为:

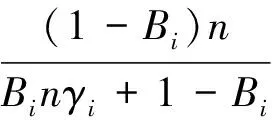

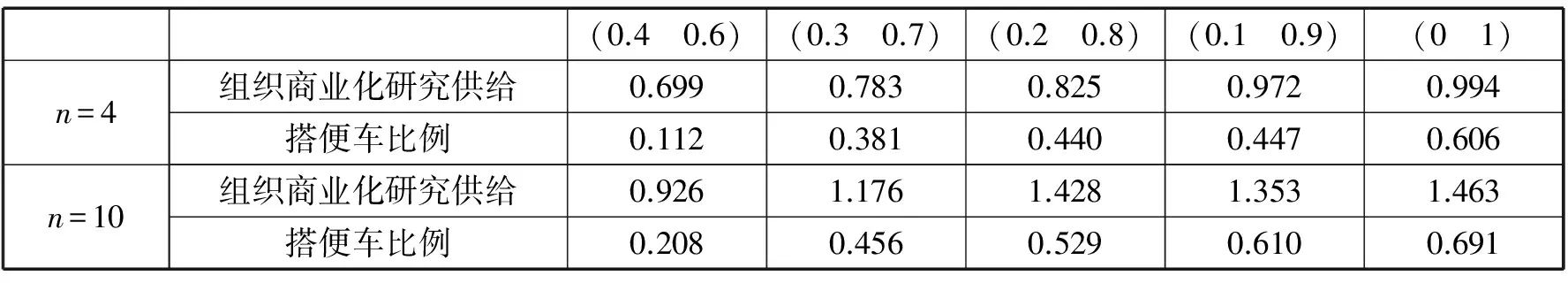

在其他个体对商业化供给给定的前提下,所有个体将在预算约束下选择一定的Si,使自己的效用最大化。则最终满足个体效用最大化的一阶条件为:

BiXiBi-1S1-Bi=λCX

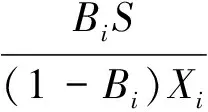

由此得到个体商业化价值供给水平的纳什均衡解:

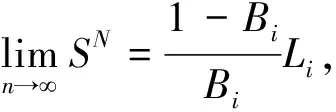

为简化方程,先假设个体商业化研究供给水平都为Si,则S=nγiSi,个体商业化供给水平一致时的纳什均衡解为:

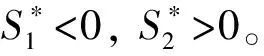

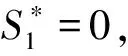

图4 非对称纳什均衡

对以上相关参数进行数学赋值,利用上述求解均衡解的方法求出最终的模拟结果从而就可得出个体偏好对学研机构组织商业化总供给水平的具体影响。为了更好地分析个体偏好对组织商业化总供给水平的影响,数值模拟前对各个参数做一些假定:(1)为了更好地分析个体偏好差异对学研机构偏好的影响,在对个体偏好参数进行赋值的同时,假设该模型中的另外两个参数即资源禀赋Li、技术供给γi对所有个体而言均是相同的并且赋值为1,即L1=L2=…=Ln=1,γ1=γ2=…=γn=1。(2)参考Isaac R.M.and Walker J.M. 的社会经济实验研究,把组织中的成员人数分为n=4 与n=10两种,以区分小规模组织和大规模组织等不同情况。[25]

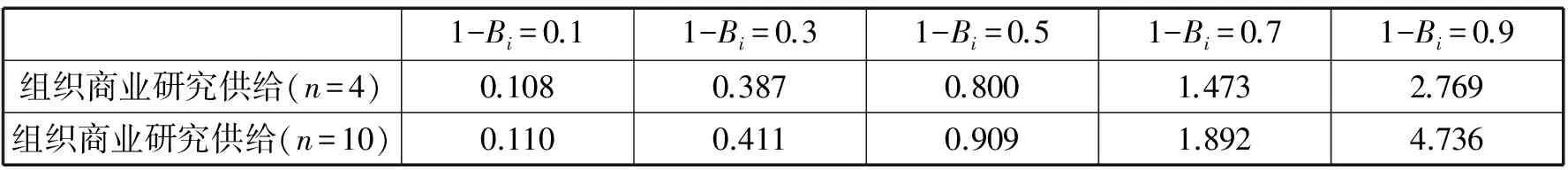

在以上共同假定的基础上,对所要研究的参数Bi赋值,分别考察集中的、同质的个体偏好以及分散的、异质性的个体偏好对组织商业化研究的影响。首先验证处于不同区间的同质个体偏好对组织商业化研究的影响,考虑0.1,0.3,0.5,0.7和0.9等五个不同个体同质偏好的分布值;此后考察异质性的个体偏好对组织商业化研究的影响,假定Bi~U[0 1],且分布的均值都为0. 5,分别设定(0.4 0.6),(0.3 0.7),…,(0 1)等五个不同个体偏好分布区间。在同一区间内随机赋值50次,并以该区间上50组数据的均值作为组织商业化研究供给水平的度量结果,可以发现不同区间存在不同的度量结果(见表2、表3)。

表2 个体同质性偏好对组织商业研究供给水平影响的数学赋值结果

表3 个体异质性偏好对组织商业研究供给水平影响的数学赋值结果

以上数值赋值结果显示:大规模的组织与小规模的组织得出的结论一致。组织商业化供给水平随着个体商业化价值偏好的增加而增加,个体商业化价值偏好的同质性、集中性使得组织商业化供给中并不存在搭便车行为。而组织商业化供给水平的高低也是组织商业化偏好高低的反映,因此,本文认为,随着组织中所有个体商业化价值偏好的增加并趋同,组织商业化价值偏好也随之增加。

从表3中可发现,随着个体间偏好异质性程度不断增加,虽然组织商业化研究供给水平也随之增加,但搭便车人数也大幅度上升,最终可能造成商业化研究零供给。个体间偏好异质性程度的扩大促进组织商业化供给水平的提高,体现了个体独特性与超越性在组织中作用,这是个体给组织带来的正面影响效应。[26]但是个体间偏好异质性越大,对组织产生负面影响效应越大。随着个体间偏好异质性程度越来越大,组织商业化研究供给水平增加的幅度缓慢,但是搭便车的人数迅速上升。在较小规模的组织中,个体间偏好差距较小时,10%选择免费搭车,当个体间差距变到最大时,60%的人选择免费搭车,比例增加了6倍数;而在大规模组织中,选择搭便车的人数比例则更高。虽然个体间偏好异质性对组织而言既有正面效应也有负面效应,但显然个体异质性带来的正面效应远远小于负面效应,当大部分人选择搭便车时,即使再理性的人也会选择搭便车,最终造成组织零供给,组织目标瓦解。

五、结论

本文基于洪堡模式和默顿范式阐述了学研机构组织及个体偏好的形成的过程,认为当前学研机构组织及其个体偏好是以学术化价值偏好为主的混合偏好。在资源约束的前提下,当参与协同创新的学研机构组织或个体的学术化价值偏好较大时,则对商业化价值偏好产生挤出效应;而当参与协同创新的学研机构组织或个体的商业化价值偏好被唤起时,则对学术化价值偏好产生挤出效应。学研机构组织商业化价值偏好是沿着“制度—个体偏好—组织偏好”的路径不断演化的。异质性、分散性的个体商业化价值偏好将不利于组织商业化价值偏好的形成与演化,并造成组织行为效率低下;而同质性、集中性的个体商业化价值偏好将有利于组织商业化价值偏好的形成。因此学研机构所设计或构建的制度只有使所有个体偏好集中趋向于商业化价值偏好时,才会驱动学研机构组织商业化价值偏好的形成与演化。

注释:

[1] Donald S. Siegel,David A. Waldman,“Commercial knowledge transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university-industry collaboration”,JournalofHighTechnologyManagementResearch, no.14(2003),pp.111-133.

[2] 樊春良:《科学知识的生产模式分析》,《科学学研究》1997年第3期。

[3] Deck Bok, “Business and the Academy”,HarvardMagazine,no.83(1981),pp.23-25.

[4] 蓝晓霞:《美国产学研协同创新机制研究》,北京:北京交通出版社,2014年。

[5] [美]R.K.默顿:《科学社会学》,鲁旭东、林聚任译,北京:商务印书馆,2004年。

[6] 鲍健强、苗 阳:《论后学院时代的科学奖励系统——超越默顿范式》,《科学学与科学技术管理》2009年第4期。

[7] Hoye K., Pries F.,“‘Repeat commercializers,’the ‘habitual entrepreneurs’ of university-industry technology transfer”,Technovation,vol.29,no.10( 2009),pp.682-689.

[8] Lam A.,“What motivates academic scientists to engage in research commercialization:‘Gold’,‘ribbon’or ‘puzzle’?”,Researchpolicy, vol.40,no.10(2011),pp.1354-1368.

[9][22] 黄凯南:《个体偏好与制度的共同演化:一个新的理论探索》,《制度经济学研究》2014年第1期。

[10] Kahneman D.,“A perspective on judgment and choice: mapping bounded rationality”,Americanpsychologist, vol.58,no.9(2003),p.697.

[11] 黄劲松、刘 勇:《中国高校研究者的产学研合作倾向研究》,《科学学研究》2013年第11期。

[12] 周业安:《论偏好的微观结构》,《南方经济》2015年第4期。

[13] Dickinson D., Villeval M. C.,“Does monitoring decrease work effort?: The complementarity between agency and crowding-out theories”,GamesandEconomicbehavior, vol.63,no.1(2008),pp.56-76.

[14] Irlenbusch B., Sliwka D.,“Incentives, decision frames, and motivation crowding out-an experimental investigation”,IZADiscussingpaper, no.1758(2005),pp.1-25.

[15] 周小亮:《偏好、制度与选择:理性选择模型质疑、反思与重构》,《福建论坛》(人文社会科学版)2011年第3期。

[16] 黄凯南:《偏好与制度的内生互动:基于共同演化的分析视角》,《江海学刊》2013年第2期。

[17] Bowles S.,Microeconomics:Behavior,InstitutionsandEvolution, Princeton, university press,2004.

[18] Binder M., Niederle U. M.,Institutionsasdeterminantsofpreferencechange:onewayrelation?, Papers on economics and evolution, 2006.

[19] 李 怀、赵万里:《从经济人到制度人——基于人类行为与社会治理模式多样性的思考》, 《学术界》 2015年第1期。

[20] Failinger M. A., “Wondering after Babel: Power, Freedom and Ideology in US Supreme Court Interpretations of the Religion Clauses”,Ashgate, 2000,pp.81-110.

[21] Le Bon G.,Thecrowd:Astudyofthepopularmind. Mariette,Gerogia:Larin,1982.

[23][26] Cadsby C. B., Maynes E., “Voluntary provision of threshold public goods with continuous contributions: experimental evidence”,JournalofPublicEconomics, vol.71,no.1(1999),pp. 53-73.

[24] 曾军平:《集体行动的个体异质效应研究》,《财经研究》2004年第3期。

[25] Isaac R. M., Walker J. M., “Group size effects in public goods provision: The voluntary contributions mechanism”,QuarterlyJournalofEconomics, vol.103,no.1(1988),pp. 179-199.

[责任编辑:黄艳林]

2017-01-20

国家自然科学基金青年项目(71403054); 福建省社会科学规划项目(FJ2016C050); 福建省中青年教师教育科研项目(JAS160608)。

庄新霞, 女, 福建泉州人, 福建江夏学院经济贸易学院讲师, 福州大学经济与管理学院博士研究生;

F406

A

1002-3321(2017)03-0043-07

欧忠辉, 男, 福建南平人, 福州大学经济与管理学院博士研究生;

吴 泓, 女, 福建福州人, 福建师范大学经济学院博士研究生, 福建华兴汇源财富管理有限公司中级经济师。