基于多区域中心城市的省际交界地区区域合作研究

滕 飞,申红艳

(1.国家发展改革委 宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所,北京 100038;2.中国科学院 科技战略咨询研究院,北京 100190; 3. 北京师范大学 地理科学学部,北京 100875)

基于多区域中心城市的省际交界地区区域合作研究

滕 飞1,申红艳2,3

(1.国家发展改革委 宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所,北京 100038;2.中国科学院 科技战略咨询研究院,北京 100190; 3. 北京师范大学 地理科学学部,北京 100875)

省际交界地区是一类特殊的区域类型,其经济落后的一个重要原因是远离各自省份的经济中心城市,培育区域性中心城市成为促进交界地区经济发展的有效手段,但是一般省际交界地区单个城市不足以辐射带动整个交界地区。本文以苏鲁豫皖四省交界地区为例,探索将“区域中心城市之争”转化为多区域中心城市互动合作,以此优化省际交界地区空间结构,最终形成几个功能互补、联系密切的“城市经济圈”,对广大省际交界地区产生足够的辐射力和带动力,打破行政分割,实现对省际交界地区的整合与协调发展。并探讨了区域合作的模式和路径,以期对国内省际交界地区避免区域冲突、促进合作发展提供有益借鉴。

省际交界地区;多区域中心城市;区域合作;苏鲁豫皖

一、研究背景

我国拥有省级行政区边界线66条,长达5.2万公里,省际交界地区分布了849个县级行政区,占全国县级行政区数量的39%,面积约占全国总面积的47.9%[1-2]。我国省际交界地区受行政管辖影响,形成了一种具有分割性和边缘性的区域经济[3],表现为显著的行政边缘区经济现象[4-5],各城市的交往与合作比较困难,是区域协调发展中矛盾和问题比较突出的地区。省际交界地区经济落后的原因很多,有历史遗留的结果、边缘性特征的影响、行政性割离、市场封锁等,还有一个重要原因是远离各自省份的省会或经济中心城市。而这些城市是省域政治、经济、文化和科技中心,具有巨大辐射和带动能力,省际交界地区远离这些城市就难以接受其经济辐射,致使经济发展往往比较落后。

克里斯泰勒的中心地理论、佩鲁的增长极理论、缪尔达尔和弗里德曼的中心—边缘理论都强调增长极和中心地在经济发展中的支配与辐射作用。任何地区的经济发展都不是遍地开花的,而总是首先在少数条件优越的点上形成增长中心,这些“点”被称之为“增长极”[6],这同样适用于省际交界地区。培育省际交界地区的“区域性中心城市”成为促进交界地区经济发展的有效手段[7-8]。因此,应在省际交界地区地区依托有基础、有实力的城市,尽快培育成“鹤立鸡群”的区域中心城市,形成区域增长极,实现城市带动区域发展。目前多数省际交界地区的“区域中心城市”争夺激烈[9],但是,一般省际交界地区单个城市不具备辐射带动整个交界地区的能力。这一发展特征决定了省际交界地区空间发展模式应充分考虑其现有的发展基础,加强城市互动发展。在区域与城市合作研究中,城市之间的相互作用[10-13]、经济联系空间流[14-15]、城市经济空间整合[16]、城市空间作用强度[17-18]、区域空间管治[19-20]、空间结构优化[21-22]等越来越受到学者们的关注。因此,本文以苏鲁豫皖省际交界地区为案例区域,探索将“区域中心城市之争”转化为几个功能各异的区域中心城市互动发展,促进省际交界地区区域合作,带动交界地区合作发展。以期为全国其他省际交界地区消除“以邻为壑”的错误做法,避免区域冲突,促进合作发展提供有益借鉴。

二、研究区概况与存在的问题

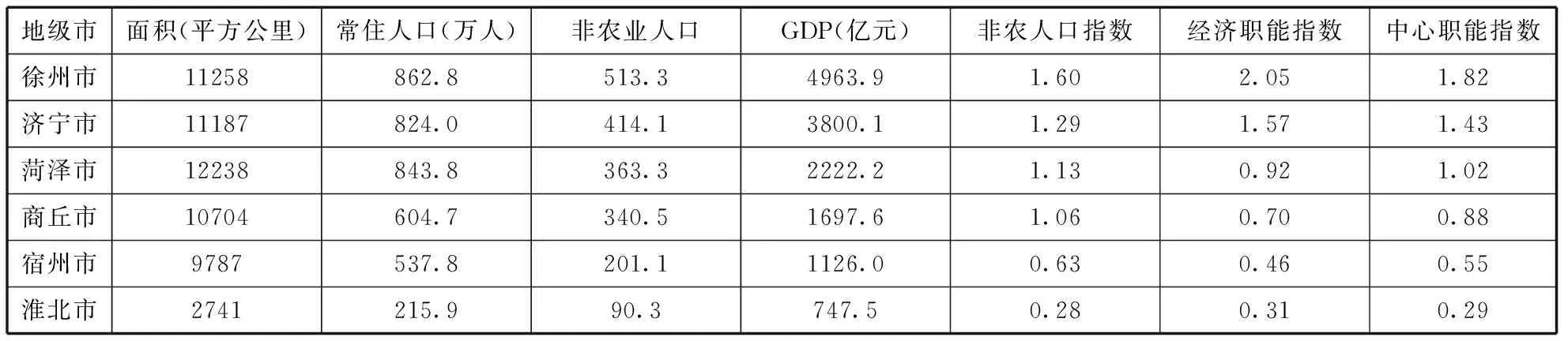

苏鲁豫皖四省交界地区省际行政边界众多,并且周边没有特大城市的影响,是我国典型的省际交界地区。依据行政区划以及经济文化联系,同时为更加聚焦省际交界地区的特性,本文将苏鲁豫皖中同时与其他三省接壤的地级市作为研究对象,具体包括江苏省徐州市,山东省济宁市和菏泽市,安徽省宿州市和淮北市,河南省商丘市等6个地级市。该地区2014年总面积57915平方公里,总人口3992万人,地区生产总值14556亿元。

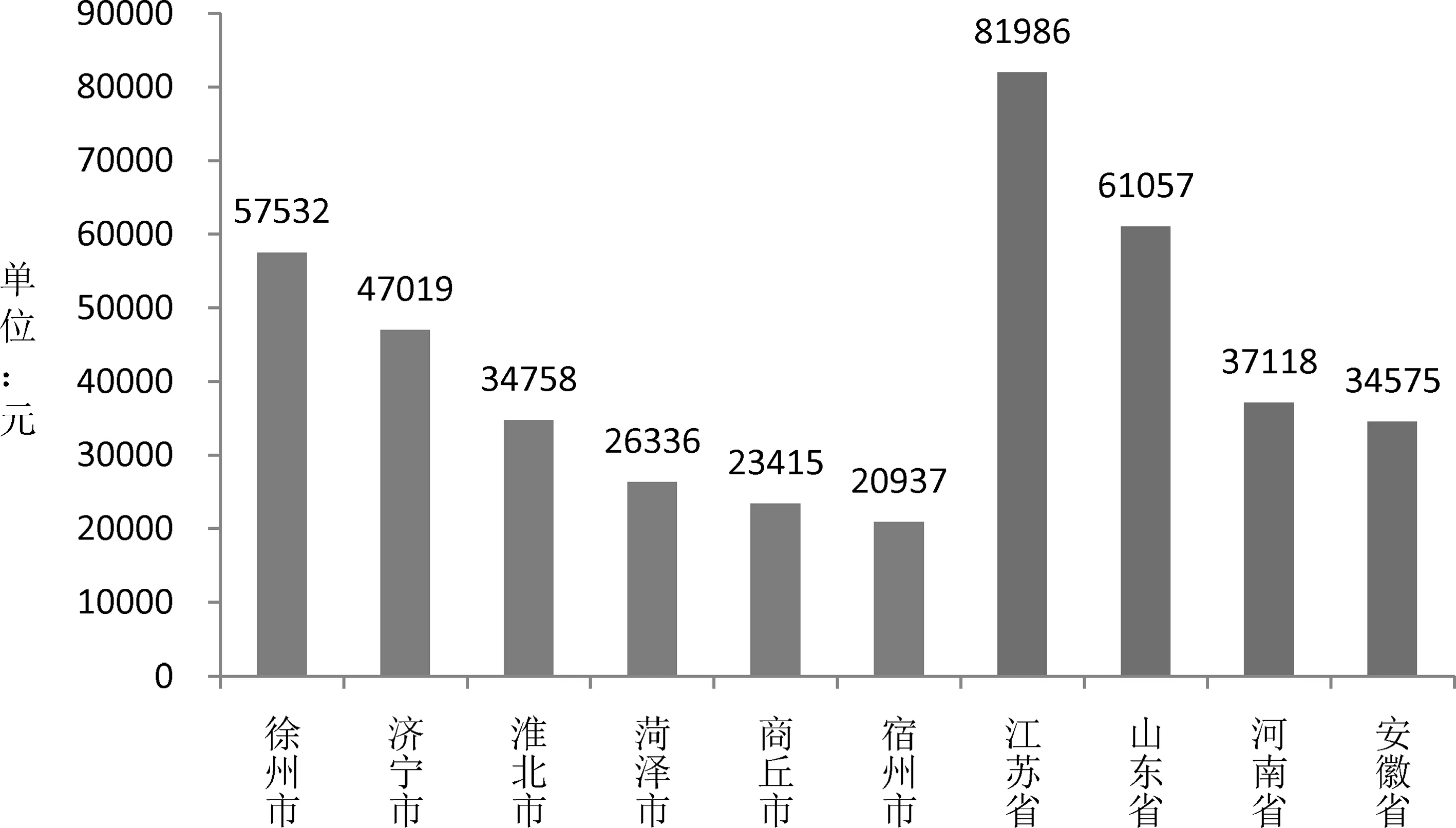

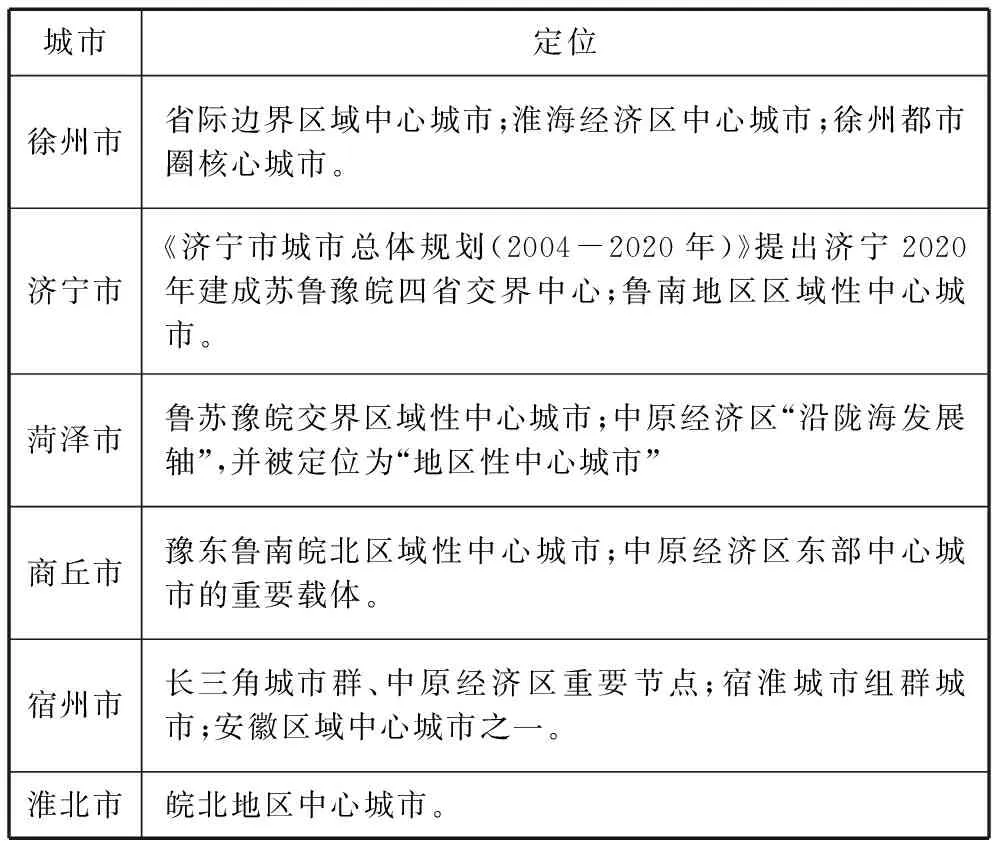

改革开放以后,我国东部沿海地区经济迅速发展,而苏鲁豫皖交界地区经济发展依然缓慢,被称为“中国柔软的脐部”。一是因为它在我国版图上的重要位置相似于脐部之于人;二是因为它长期受到国家政策的忽视亦似隐蔽的脐部;三是因为其发展水平薄弱和落后。目前这一区域发展中仍存在许多问题:(1)属于“经济低谷”地区,是我国东部发达地区中的不发达地区。2014年,本区人均GDP是3035元,各城市人均GDP均大幅低于所在省份的平均数(图1)。(2)边界分割严重。本区总共跨越4省,涉及6个地级市,具有较为复杂的行政区划,外受跨省行政区划的刚性约束,内受“行政区经济”的硬性壁垒限制,城市间横向联系薄弱,相互间的协调与整合难度大。该区虽然属淮河流域,但因行政区划的割离,经济上具有明显的封闭性和冲突性,没有形成特征明显的流域经济区。(3)区域中心城市争夺激烈。苏鲁豫皖省际交界地区的徐州、济宁、菏泽、商丘等城市都将打造“区域中心城市”作为自己的奋斗目标(表1),各城市功能定位重叠,导致城市间盲目竞争,没有实现整体效应。重复建设较多,导致基础设施建设没有发挥共享效应。

图1 2014年苏鲁豫皖交界地区人均GDP与所在省份人均GDP资料来源:2015年各省市统计年鉴

城市定位徐州市省际边界区域中心城市;淮海经济区中心城市;徐州都市圈核心城市。济宁市《济宁市城市总体规划(2004-2020年)》提出济宁2020年建成苏鲁豫皖四省交界中心;鲁南地区区域性中心城市。菏泽市鲁苏豫皖交界区域性中心城市;中原经济区“沿陇海发展轴”,并被定位为“地区性中心城市”商丘市豫东鲁南皖北区域性中心城市;中原经济区东部中心城市的重要载体。宿州市长三角城市群、中原经济区重要节点;宿淮城市组群城市;安徽区域中心城市之一。淮北市皖北地区中心城市。

资料来源:根据各市城市规划和发展战略整理

三、区域中心城市的筛选

区域中心城市的选择方法有空间相互作用模型[23]、层次分析法计算城市辐射力[24]、中心职能强度[25]和经济联系度[26]等,本研究在参考这些方法的基础上,综合采用经济辐射半径和城市中心职能指数方法,这样可在定量测定城市能级和辐射范围的基础上突出城市带动区域发展的“辐射力”和“带动力”。

(一)各城市经济辐射半径

城市GDP总量和城市人口规模是城市辐射能力和辐射大小的主要依据,一般而言,GDP越大,经济势能越大,辐射带动范围越大,城市圈域半径也越大,相反亦然。但同时,城市经济势能大小还要充分考虑城市服务功能。本文用基础设施指数和服务设施指数对中心城市的量级修正。

根据数据的可获性,选取人均城市道路面积、万人拥有公共汽车数量、人均生活用水、人均生活用电等指标计算基础设施指数:

F=∑Fij/Fj

其中,F为基础设施指数,Fij为i城市的第j类基础设施,Fj为全国城市的第j类基础设施。

同时选取移动电话用户数、国际互联网用户数、万人拥有医院床位数、万人在校大学生数、人均图书馆藏书等指标计算中心城市服务设施指数:

A=∑Aij/Aj

其中,A为服务设施指数,Aij为i城市的第j类基础设施,Aj为全国城市的第j类基础设施。

在计算基础设施指数、服务设施指数后,然后利用资金利税率修正经济势能指数:

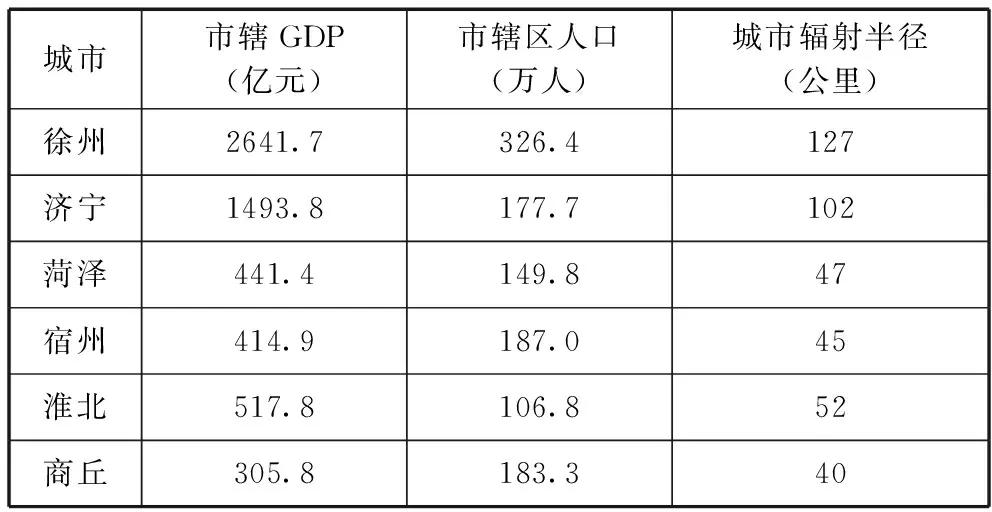

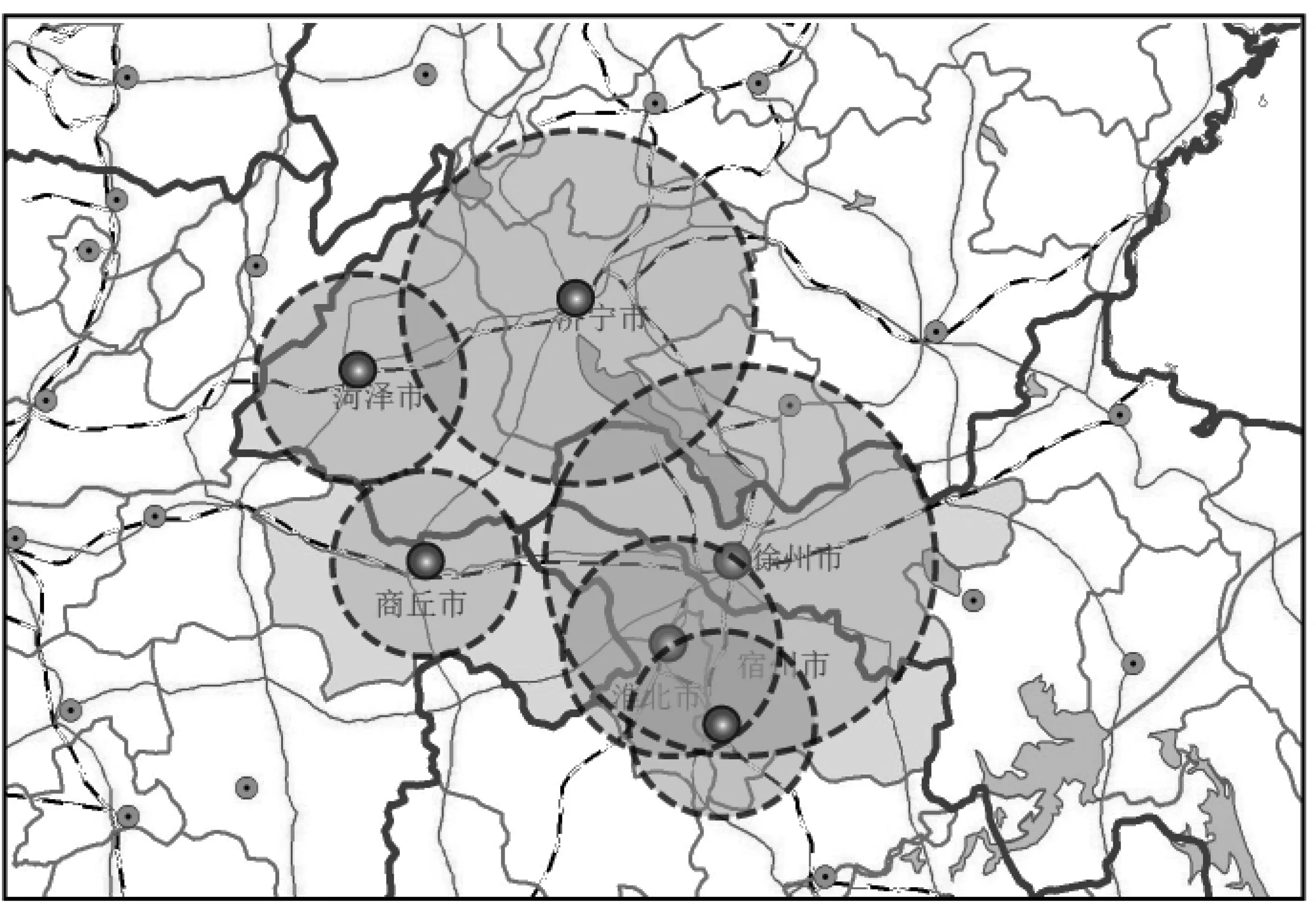

中心城市经济势能、人口规模与圈域半径成一定比例[27-28],计算出徐州、济宁、菏泽、宿州、淮北、商丘等城市经济辐射半径(表2),可以发现,苏鲁豫皖省际交界地区单个城市不具备辐射带动整个交界地区的能力(图2)。

表2 苏鲁豫皖交界地区各城市辐射半径

数据来源:作者根据《中国城市统计年鉴》(2015)计算。

(二)区域中心城市的确定

利用城市中心职能强度确定区域中心城市。城市经济区是以一个或几个经济发达的城市为中心,通过中心城市的经济辐射和吸引,与周围经济社会活动联系紧密的地区形成的区域经济共同体。而中心城市作为在区域经济活动中的起枢纽作用的城市,其职能可以通过非农人口指数、经济职能指数和城市中心职能指数来确定。

分别选取非农人口数(Pi)、地区生产总值(Vi),作为代表各城市的经济实力和经济发展水平的指标,分别计算城市的非农业人口指数(KPi)、经济职能指数(KVi)和城市中心职能强度KTi、KEi。其中:

图2 苏鲁豫皖省际交界地区各市辐射范围示意图资料来源:作者绘制

再进一步计算各城市的中心职能强度

KTi=KPi+KVi

从苏鲁豫皖省际交界地区各城市中心职能指数分析可以看出,徐州中心职能指数得分1.82,在整个区域内得分最高,济宁得分1.43,位列第二位。徐州市和济宁市的各个指数处于第一层次,远高于其他城市。徐州和济宁距离临近,社会、经济等发展水平也比较接近,因此,徐州和济宁可作为苏鲁豫皖交界地区“双核”区域中心城市,改变单一区域中心城市带动交界地区发展“力不从心”的局面。

表3 苏鲁豫皖交界地区各城市的中心职能强度

数据来源:作者根据《中国城市统计年鉴》(2015)计算。

四、省际交界地区多区域中心城市的区域合作模式与路径

我国省际交界地区多缺乏足够强大的中心城市,单个城市往往不具备辐射带动整个省际交界地区的能力。此外,加强区域合作是实现省际交界地区协调发展的重要途径之一。

(一)合作模式

城市的辐射带动力受“距离衰减律”的制约,导致各城市有效辐射带动半径较小。因此最有效的区域合作方式是将“区域中心城市之争”转化为几个功能各异的区域中心城市互动合作,才能对广大的省际交界地区产生足够的辐射力和带动力,实现对省际交界地区的整合,谋求联合发展。因此,一方面要培育几个区域中心城市,做大经济总量,构建区域新经济增长极,进而形成城市经济圈。另一方面,加强几个区域中心城市之间的互动合作,通过战略联盟打破壁垒,形成经济辐射洼地,带动城市经济圈合作,促进其他城市之间的合作。

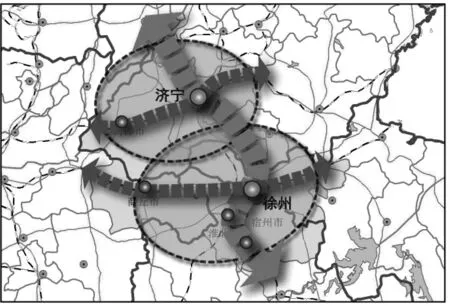

苏鲁豫皖省际交界地区面积较大,并且分属四个省份,各个城市都不强大,难以单独依靠某个城市带动。徐州和济宁依托国家及区域重要铁路、高速公路、国道和淮河、京杭大运河等复合交通线,将有利于形成徐州-济宁重点发展轴线,在苏鲁豫皖省际交界地区区域合作发展中发挥十分重要的作用。因此,根据地缘关系和经济发展水平,优先推进徐州和济宁两个区域中心城市互动合作,强化“徐州-济宁”双核带动,培育成为强有力的区域增长极,形成双核牵引的局面。只有这一增长极优先发展起来,才能通过“辐射”或“滴漏”作用带动徐州城市经济圈和济宁城市经济圈互动。国外经济学家把这种两个较大城市相临近的双城效应现象称之为“double city”,以两个较大城市为核心的区域合作可称之为“双核”合作模式。结合本区的重要开发轴线,采取多条“点—轴”空间结构,形成苏鲁豫皖交界地区“两核三带两圈”的区域合作的空间形式(图3)。“两核”指以徐州和济宁为核心。“三带”指京沪铁路发展带、鲁南发展带和陇海发展带。“两圈”指济宁城市经济圈和徐州城市经济圈。以此带动整个交界地区突破行政区限制,实现联动合作发展。

(二)合作路径

1.规划共绘:准确定位城市功能

城市规划对区域空间扩展具有一定影响[29]。加快省际交界地区的区域合作要率先实现规划共绘,在更大区域范围统筹安排基础设施建设和产业布局,为解决省际交界地区普遍存在的“断头路”、市场割裂、产业重复建设、跨行政区污染等问题奠定基础。依据交界地区各城市的发展基础和优势,从区域整体出发,协调各自的城市规划,特别是要准确定位各个城市功能,明确各城市产业定位及城市在省际交界地区中的作用。(1)要依托京沪铁路、京杭大运河等做好“徐州-济宁”发展轴线的整体规划。(2)要突出特色,错位发展,促进城市功能互补。徐州作为区域内中心性最强的中心城市,应打造成苏鲁豫皖交界地区的金融中心、高科技中心和物流中心。为此,利用雄厚的科教文化事业和金融商贸产业基础,大力发展金融保险、科技教育、电子信息等第三产业,依托国家级交通枢纽,建设区域性的金融中心、高技术中心和物流中心[30-31]。济宁作为区域内第二位的中心城市,应利用其区位及资源优势,在大力发展高效农业的同时,优化产业结构,发展技术密集型和知识密集型的高技术工业,提升本地产业结构的层次。(3)加强苏鲁豫皖交界地区内交通和通讯设施的一体化规划,强化各城市之间的空间联系。

图3 苏鲁豫皖交界地区多中心城市的区域合作示意图资料来源:作者绘制

2.产业互接成链:加强产业对接与协作

产业结构的相似性是阻碍苏鲁豫皖省际交界地区城市合作的一个重要因素。各城市要摈弃隶属于不同省份的思想,加强经济分工与合作[32]。要在发挥比较优势的基础上,从打造产业链的角度,扩大省际交界地区各城市的产业整合力度,促进产业对接与协作。(1)发挥比较优势,促进产业差异化发展。区域优势产业在区域经济发展中能起到决定性的作用,对产业结构和经济发展起着导向性和带动性作用。用从业人数来计算区位熵作为判断优势产业的标准,苏鲁豫皖交界地区各城市优势产业不同,各城市要将优势产作为产业发展方向之一。徐州的优势产业主要有采掘业、制造业、电气水生产供应、交通、仓储、邮政业、地质勘查和水利;济宁优势产业有采掘业、住宿、餐营业、房地产业、公共管理、居民服务和其他服务。商丘市优势产业主要有建筑业、批发和零售业等。(2)促进产业集群式发展,建立区域产业链条上下游联动机制。依据产业链上下游关系,在区域范围内以产业链为纽带,加强相互之间的产业合作与分工。通过产业链整合带动相关产业,加强产业内部、产业之间的联动发展,逐步做大做强,最终实现区域产业结构的优化和经济水平的提高。苏鲁豫皖交界地区应依托自身优势,着力构建以下产业链:一是着力进行生态农业产业链,加强基地建设,共同打造具有区域特色的绿色有机农产品品牌,共同扶持农业产业化龙头企业,互为基地,联合发展。二是依托本区煤炭资源发展煤电联营产业链。三是徐州和济宁联合建成国家重要的工程机械基地,延伸产业链。四是依托劳动力优势发展纺织服装产业链。五是共同开发光伏等新能源产业链。六是依托大运河、孔孟文化、楚汉文化等旅游资源,围绕历史文化游和生态休闲游两大重点,加强旅游业发展合作。通过打造精品旅游路线、互送客源、共享市场的方式,按照大资源、大市场、大旅游的模式联合发展“大旅游”是苏鲁豫皖交界地区实现合作发展的重要突破口。七是依托京沪线、陇海线等交通干线和徐州、济宁等节点物流基地,构建布局合理、具有强大支撑辐射作用的现代商贸物流体系,做大做强商贸物流产业链。

3.交通互联成网:加快交通等基础设施互联互通

省际交界地区往往是交通基础设施网络的断裂点,全国仅高速公路“断头路”就有6000多公里,交通基础设施的密度明显低于省域内部地区,交界地区的可进入性比中心城市低30%[33]。由于各省市之间利益诉求不一致,打通“断头路”阻力重重。城市经济辐射效应强弱与交通距离、通行时间成正比,发挥区域中心城市辐射带动作用必须依赖便捷的交通基础设施,以促进生产要素流动,实现城市间紧密联系。依托徐州和济宁的互动带动苏鲁豫皖交界地区也必须依托便捷的交通网络,突破行政区“藩篱”,以对外通道和省际通道畅通为重点,加快实现交通互联互通,提高城市的通达性。(1)统筹推进徐州、济宁重大基础设施建设,加强两市沟通协调,构筑互联互通的综合交通运输网络,将其打造成为区域性交通枢纽。(2)推动建设徐济城际快速铁路建设,提高两市快速运输能力,因为以城市主城区为核心,在交通一小时可通达的范围内,会形成一个具有辐射效应明显的地区。换言之,中心城市的“一小时经济圈”属于强辐射区[34-35]。(3)完善公路运输网络,不断提升路网等级,优先打通“断头路”,畅通瓶颈路段。(4)抓住国家大力发展内河航运的良好契机,恢复和提高京杭大运河和淮河的通航能力。(5)拓展空中走廊,增加地区内机场航线与航班密度。(6)促进江海、铁水、陆航等多式联运,在铁路、公路、水运、航空等交通枢纽建设多式联运物流监控中心,创新多式联运监管体系,强化各种交通运输方式的便捷衔接。(7)构建交通与基础设施上的跨界共建共享机制,重要的区域性对外交通通道共同定线、共建共享。

4.市场互动成圈:加快共同市场建设

省域行政边界的“切变”效应引起市场分割,要打破行政界线对统一市场的阻碍,加快共同市场建设。促进多区域中心城市互动发展,推进省际交界地区合作,必须高度重视区域共同商品市场和要素市场的建设,促进商品和要素跨区域自由流动,提高资源配置效率和效益。共同市场建设包括:(1)消除妨碍统一市场和公平竞争的地方市场壁垒,,打破地区封锁和行业垄断,加快建立开放、规范、竞争有序的商品市场,降低产品跨区域销售成本。(2)依托中心城市,完善资本市场体系。建立和完善跨地区的产权交易市场、金融市场等资本市场,完善技术市场体系。(3)完善人力资源市场体系,建立利于人口自由流动的户籍制度、社会保障体系。(4)推动区域信用体系建设联动合作,依托全国统一的信用信息共享交换平台,促进信用信息互通、互认和互用,完善失信惩戒机制。(5)完善区域统一的市场调控与管治体系,统一产品检测标准,统一市场准入标准,互认检测结果,联合打造区域品牌,推动建立相对统一的市场执法标准,共同维护市场秩序。

5.生态互惠成区:协调生态环境联防联治

省际交界地区跨区域生态环境保护的矛盾非常突出,跨界污染往往会引发区域冲突。加强省际交界地区生态环境保护与治理必须从省际交界地区整体利益出发,在多方的共同合作下才能实现。(1)鼓励开展跨行政区的生态环境保护和建设,加强环境治理的协调工作,要建立“统一规划、统一监测、统一监管、统一评估、统一协调”的生态环境联防联治机制。(2)探索用空间思维促进生态环境的保护,根据省际交界地区各城市的资源环境承载力,从主体功能区划的角度,将省际交界地区划分为城乡建设区、农业发展区和生态保护区,划定城市增长边界和生态保护红线,协同推动空间管制,强化生态环境保护。(3)加强跨行政区的生态治理和建设,苏鲁豫皖交界地区要重点加强淮河、沭河、沂河、京杭大运河、微山湖等水域生态环境保护,发挥淮河治理、大运河疏浚等重点治理工程带动作用,划定河湖保护区、生态功能区和城市生态廊道等生态保护红线。(4)建立污染防治区域联动机制,推进的跨省域环境监管,统一规划、统一标准、统一环评、统一监测、统一执法,建立会商机制,加强跨界共同治理,成本共担、利益共享。

五、结论

通过对苏鲁豫皖四省交界地区案例的分析,基于多区域中心城市互动的省际交界地区区域合作研究,得出如下结论与思考:

(1)我国省际交界地区多缺乏有足够辐射带动力的区域中心城市,将“区域中心城市之争”转化为几个功能各异的区域中心城市互动合作,能够打破行政壁垒,形成较强的经济增长极,是有效的区域合作方式。从中心职能指数分析得出,强化“徐州-济宁”双核带动,改变单一的区域中心城市带动区域经济发展“力不从心”的局面,形成形成“两核三带两圈”的区域合作的空间整合形式。

(2)通过多区域中心城市带动省际交界地区合作发展的首要条件是树立整体系统的观念,明确区域内各城市功能定位,引导各城市以各自优势和特色进行产业分工,优化产业布局,避免产业雷同,并完善以交通为重点的基础设施建设,加强城市联系,达到优化省际交界地区空间结构,并且加快共同市场建设,促进生态环境联防联治,最终形成几个功能互补、联系密切的“城市经济圈”,辐射带动整个省际交界地区发展。

[1]朱传耿.省际边界区域协调发展研究[M].北京:科学出版社,2012.

[2]安树伟.行政区边缘经济论[M].北京:中国经济出版社,2004.

[3]刘宁宁,沈正平,施同兵等.省际边缘区经济发展问题与对策研究[J].现代经济探讨,2007(8):39-43.

[4]魏后凯.行政区边缘经济论[J].中国工业经济,2004(11):112-114.

[5]安树伟,张素娥.中国省区交界地带经济活动基本特征分析[J].重庆工商大学学报(西部论坛),2004(3):27-40.

[6]何龙斌.省际边缘区接受省会城市经济辐射研究[J].经济问题探索,2013(8):74-78.

[7]肖金成.省域中心与边缘地区的经济发展差距[J].重庆工商大学学报,2004(3):15-18.

[8]冷志明,易 夫.省际边界区域中心城市的构建[J].人文地理,2008(3):73-79.

[9]王玉虎.从省际“边缘”到区域“中心”的规划思考[C].城乡治理与规划改革——2014中国城市规划年会论文集,2014.

[10]刘晓丽,方创琳,王发曾.中原城市群的空间组合特征与整合模式[J].地理研究,2008,27(2):409-420.

[11]陆玉麒.区域双核结构模式的形成机理[J].地理学报,2002,57(1):85-95.

[12]朱名宏,杜家元,刘碧坚.中心城市互动,促进泛珠三角合作与发展[J].珠江经济,2006(7):60-68.

[13]童中贤.我国中部地区城市群的空间整合[J].城市发展研究,2010,17(8):12-18.

[14]Sehonharting J, Alexander Sehmidt, et al. Towards the multimodal transport of people and freight: Interconnetctive networks in the Rhein Ruhr Metropolis[J].Journal of Transport Geography,2003,11:193-203.

[15] Hesse M, Rodrigue J P. The transport geography of logistics and freight distribution[J]. Journal of Transport Geography, 2004, 12:171-184.

[16]张明之.产业集聚、新产业区与城市经济空间整合[J].中国软科学,2003(7):119-124.

[17]朱英明,于念文.沪宁杭城市密集区城市流研究[J].城市规划汇刊,2002(1):31-35.

[18]杜 军.山东半岛城市群城市流强度研究[J].山东师范大学学报,2006,21(4):91-93.

[19]Frisken F, Norris D F. Regionalism reconsidered[J].Journal of Urban Affairs, 2001, 23(5): 467-478.

[20]Savitch H V, Vogel R K. Paths to new regionalism[J].State and Local Government Review, 2000, 32(3):158-168.

[21]尚永正.省际边界区域发展的空间结构优化研究[J].经济地理,2010(2):183-187.

[22]王义民,李文田.省级边界区域经济发展的空间分析[J].地域研究与开发,2008(4):15-19.

[23]马国强,朱喜钢.区域中心城市区位选择的模型研究[J].山东师范大学学报自然科学版,2006,21(2):63-67.

[24]冯德显,贾晶,乔旭宁.区域性中心城市辐射力及其评价——以郑州市为例[J].地理科学,2006,26(3):266-272.

[25]陈子曦,万代君.“成渝经济区”区域经济联系实证研究——基于城市经济联系视角[J].经济问题,2011(3):125-128.

[26]黄静波,李 纯.湘粤赣省际区域城市中心性比较研究——兼论郴州市建设湘粤赣省际区域中心城市的发展战略[J].经济地理,2011,31(10):1645-1650.

[27]黄征学,于 源.加快中西部省际交界地区发展的建议[J].经济研究参考》2015(32):43-54.

[28]国家计委国土开发与地区经济研究所课题组.对区域性中心城市内涵的基本界定[J].经济研究参考,2002(52):2-13.

[29]张 宁,方琳娜,周 杰等.北京城市边缘区空间扩展特征及驱动机制[J].地理研究,2010,29(3):471-480.

[30]左文芳,陈雯.徐州都市圈的中心城市的功能[J].现代城市研究,2003,18(4):41-46.

[31]强 国,华继文,刘宗尧.建立徐州都市经济圈的战略构想[J].中国矿业大学学报(社会科学版),2000,46(2):42-48.

[32]朱 翔,徐 美.湖南省省际边界中心城市的选择与培育[J].经济地理,2011,31(11):1761-1767.

[33]黄征学.中部地区城市群范围界定研究[J].中国经贸导刊,2012(3):28-30.

[34]甄延临,陈怀录.我国区域首位城市地区发展规划研究[M].北京:清华大学出版社,2010.

[35]何龙斌.省际边缘区接受中心城市经济辐射研究[J].经济纵横,2013(6):12-16.

(本文责编:王延芳)

Study on Regional Cooperation in Inter-provincial Border Area with Multiple Regional Center Cities

TENG Fei1, SHEN Hong-yan2,3

(1.InstituteofSpatialPlanning&RegionalEconomy,AcademyofMacroeconomicResearchofNationalDevelopmentandReformCommission,Beijing100038,China;2.InstituteofPolicyandManagement,ChineseAcademyofScience,Beijing100190,China;3.FacultyofGeographicalScience,BeijingNormalUniversity,Beijing100875,China)

Inter-provincial border areas are a special kind of regional type. One of the important reasons for their economic backwardness is that they are far from the economic center cities in their respective provinces. Therefore, fostering regional center cities has become an effective means to promote the economic development of the border area. But one single city located in the inter-provincial border area usually does not have enough radiation to drive the development of the entire border area. This paper, taking the border area of Su-Lu-Yu-Wan provinces as an example, explores the transformation of “regional center city dispute” into the multiple regional center cities interaction, so as to optimize the spatial structure of inter-provincial border area, and finally to form several “urban economic circles” with complementary functions and close connections, which will exert sufficient radiation and driving force to the majority of the inter-provincial border area. The “urban economic circles” will also break the administrative division to achieve the integration and coordinated development of the inter-provincial border areas. The modes and paths of spatial integration are also discussed in this paper, with a view to providing helpful reference to avoid regional conflicts and promote cooperation and development of the inter-provincial border areas in China.

inter-provincial border area; multiple regional center cities interaction; regional cooperation; Su-Lu-Yu-Wan

2016-10-09

2017-05-04

2015年国家社会科学基金重大项目:拓展我国区域发展新空间研究(批准号:15ZDC016)。

滕飞(1983-),男,山东日照人,国家发改委国土开发与地区经济研究所助理研究员,博士,研究方向:区域经济与城镇化。通讯作者:申红艳。

F061.5

A

1002-9753(2017)06-0081-08