知识治理、组织学习影响组织创造力的多重中介效应研究

吴士健,孙专专,刘新民

(山东科技大学 经管学院,山东 青岛 266590)

知识治理、组织学习影响组织创造力的多重中介效应研究

吴士健,孙专专,刘新民

(山东科技大学 经管学院,山东 青岛 266590)

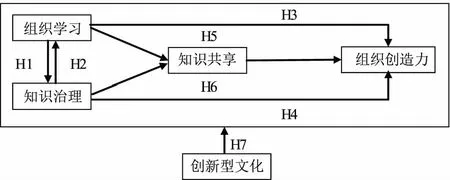

从组织学习和知识治理相互促进的视角,引入知识共享和创新型文化作为中介变量和调节变量,构建了一个被调节的链式中介模型,提出并验证了组织学习和知识治理影响组织创造力的路径。基于401个有效样本的调查数据,运用结构方程模型和回归分析对样本数据进行检验发现:组织学习既能直接作用于组织创造力,也能通过知识治理与知识共享的链式中介效应间接对组织创造力产生积极影响;知识治理既能直接作用于组织创造力,也能通过组织学习与知识共享的链式中介效应间接对组织创造力产生积极影响;创新型文化在组织学习与知识共享间、知识治理与知识共享间,以及知识共享的中介过程中起正向调节作用,但并未调节组织学习与组织创造力的关系以及知识治理与组织创造力间的关系。

组织学习;知识治理;组织创造力;知识共享;创新型文化

一、引言

创新是推动社会发展的重要力量。一切创新成果的产生都是源于创造性想法的成功应用,培育并挖掘组织内的创造性想法是实现创新驱动战略的必由之路。组织内产生新颖且有效的想法、产品和流程的能力就是组织创造力。组织创造力是存在于组织层面的创造力,是个体或群体的创造力行为与复杂社会环境(组织文化、资源状况、治理结构、报酬体系、技术和战略等)互动的结果,包括创造过程、创造产品、富于创造性的人和创造性环境等方面的结合以及它们的互动,对创新型组织建设和组织绩效提升有着至关重要的影响。

作为组织行为学的一个新兴领域,组织创造力研究既关注创新的独特性,又强调创新的应用性。Sandvik等(2015)研究了信息共享、网络创造氛围对组织创造力的影响[1];刘新梅和王文隆(2013)、孙永磊等(2016)研究了组织领导、领导风格对组织创造力的作用机制[2-3]。创造力的产生需要以获得与任务或问题相关的知识和经验为前提。组织学习是组织持续获取知识、在组织内共享和传递知识,以及创造新知识的过程。组织学习不仅丰富了组织成员的知识,促成知识转化与整合,更重要的是改变了组织体系,提升了组织获取、管理和运用知识的能力,推动组织向学习型组织转变,激发出更多创造性的想法或行动。随着知识研究的深入,嵌入在员工头脑、组织惯例和流程中的知识特别是隐性知识越来越被认为是企业核心竞争优势的来源,组织创造力研究也越来越重视组织中集体学习和知识获取对组织中创造性想法涌现的影响。如刘新梅等(2013)实证检验了组织学习方式对知识获取和组织创造力的影响作用[4]。

知识研究表明,组织知识本身所具有的嵌入性、分布性、集体性和累积性特征,使得组织内任何主体都无法掌握所有的相关知识,知识不是以一种集中或集合的形式存在,而是以不完全的、经常是相互矛盾的知识片段,分散地为不同的个人所占有。而知识经济发展的核心在于知识的运营转化效果[5],如何将个体层面的知识转化为组织层面的知识,推动知识在组织内的流动、共享、整合,并通过“知识碰撞”和“创造性摩擦”产生出新的知识和创造性的想法,是知识治理机制所要解决的关键问题,也是组织创造力研究所应关注的重点。不管是正式的知识治理还是非正式的知识治理,都会影响到组织中知识的分布、流动和共享方式,影响组织学习成效并进而影响组织创造力。组织创造力不是个体或团体创造力的简单加和,而是个体和团体创新行为与组织结构、环境等因素的函数[6],必须从多水平交互作用的视角来研究[7];组织学习与知识治理也不是孤立地发挥作用的,组织学习是获取组织内外部知识的过程,知识治理则是对知识获取、交流和整合运用过程的治理,二者是相辅相成,互为促进,并共同通过知识共享、知识交流等活动发挥作用。因而,以组织学习和知识治理相互促进的视角,综合考虑组织中的个体知识向组织知识的转化及隐性知识的发掘过程,构建模型探讨组织创造力的形成机理,明确作用路径关系,对揭示组织创造力的产生基础,激发组织中富有创新性的想法并及时转化为创新绩效,有着极为重要的意义。

二、研究假设与理论模型

(一) 组织学习与知识治理相互影响

知识有显性和隐性之分,显性知识和隐性知识之间的转化可以用SECI模型来描述,即社会化、外化、结合与内化四个过程。社会化是通过观察、模仿等行为将他人的隐性知识转化成为我所用的隐性知识的过程;外化是将隐性知识以语言、文字等形式表述出来,转化为显性知识,使其可以更好地被理解和吸收;结合是将显性知识进行组合、整理及概括,使之成为更加系统、全面的知识;内化是将显性知识内化为自己的隐性知识的过程。从这个过程中可以发现,通过组织学习螺旋获取的知识经过知识治理以后可以在组织内部实现共享,知识治理将各种有用的知识整理、存储在组织知识库中,供成员进行下一步的组织学习,内化为组织新的隐性知识,从而为组织带来更大的效益。另一方面,知识在个体、团队和组织层面上的转移需要依靠知识治理来实现。个体获取知识以后,整合到团队中,组织进一步进行加工并将其制度化,从而创造新的知识。因此,知识治理推动了组织学习,而组织学习又反作用于知识治理,促进治理绩效的持续改进。组织学习与知识治理是相辅相成、相互促进,并存在交叉影响的,目的都是为了知识在组织内实现持续共享、应用和创造。基于此,提出如下研究假设:

H1:组织学习对知识治理具有正向影响。

H2:知识治理对组织学习具有正向影响。

(二)组织学习与组织创造力

知识和技能的获取主要通过学习来完成,组织学习是通过有效的知识获取提高活动能力的过程。其效应主要表现在对组织创新网络的熟悉、对工作所需技能的掌握以及对组织目标的实现[8]。

处于同一组织的成员往往具有相似的知识结构,而组织外部有着相对于内部而言更为独特的知识与信息。企业通过横向和纵向的联系与各利益相关方联合成一个巨大的网络,使得知识得以流通,这成为组织学习的基础[9]。外部学习可以使得组织成员获得更加多元化的知识以及看待问题的新视角,刺激发散性思维,促使他们将不同的知识、观点或视角进行结合,去糟取精地创造解决问题的全新方案。同时,在这个过程中组织成员能够获得他人的经验,避免重复犯错并改良过去的做法,以此提升组织创造力。此外,组织学习不仅是一种为组织知识库创造、累积新知识所进行的活动,更与这座知识库中有关知识流活动的知识使用、转移、整合、取得与储存等有彼此密切的关系,它是知识库发挥吸收能力、动态能力与创新能力的重要支柱。基于此,提出如下假设:

H3:组织学习对组织创造力具有正向影响。

(三)知识治理与组织创造力

知识是一个连续谱系,一端为公共品,另一端为深度嵌入的私有知识。知识成分中显性部分所占比重较小,大部分知识是内隐的,只能通过应用和实践获得,因而造成了知识转移缓慢、成本高昂的现象。若组织仅仅依赖常规手段对隐性知识进行管理,很难取得理想的效果,而且在知识管理过程中,由于知识主体的意识和能力存在差别以及知识情境的差异等,企业必须借助有效的机制来保障知识管理[10]。

大量研究表明,正式和非正式的知识治理活动以不同方式作用于组织创造力,都能起到激发组织创造力的作用[11]。同时,二者之间还存在联系,正式知识治理是非正式知识治理的基础和保证,非正式知识治理是正式知识治理的补充和调节,两种手段相互配合,共同实现知识治理效率和效益的最大化。因此可以得到如下假设:

H4:知识治理对组织创造力具有正向影响。

(四)知识共享的中介效应

创新不是发生在个体的头脑之中,而是出现在知识共享之时。在知识转化为创造力的过程中,知识共享扮演着极其重要的作用,它是个体知识转化为组织知识的必要环节,同时也是知识创造的前提。创造性想法的产生需要以一定的知识存量为基石,组织成员通过与他人共享自己的信息和知识,使得信息和知识在组织内部得到最有效的利用。当知识得到广泛共享时,组织内部的信息量将呈指数增长,成员因此可以接触到不同的知识与观点,获得更为广阔的思维视野并产生更多问题解决方案。Nonaka和Konno(1998)认为,特定共享环境的生成与再生成是知识创造的关键,因为共享环境为企业和其他组织之间的知识创造、企业内的知识创造以及知识螺旋的发展提供了能量、质量和场所。温兴琦和David(2016)也指出,开放式创新的核心在于对知识的共享和运用[12]。根据克里斯·安德森的“长尾理论”,创新不是少数精英的特权,而是多数社会民众集体创作的结果。同样,组织创造力也不是依靠个人就能实现的,而是组织内所有成员共享知识后才使得整个组织产生新颖和有价值想法的能力得到提升。

然而,组织成员进行知识共享并不是一件容易的事,它可能会威胁到成员因拥有稀缺知识所带来的权威和权力,也可能因花费时间和精力而导致分享知识的成员在组织中的地位下降,最终出现Connelly(2012)所谓的“知识隐藏”(knowledge hiding)现象。因此需要构建知识治理机制来处理知识活动过程中出现的问题和隐患[13],促进组织内部知识共享的发生,尤其是对于异质性知识的交流与共享更需要打破传统的治理结构。组织通过知识治理机制所构建的轻松、和谐、自由的氛围为知识共享和经验交流创造了温馨的环境,知识交易与共享也因此成为知识治理的重要目标与核心内容。因此,提出如下研究假设:

H5:知识共享在组织学习与组织创造力之间起中介作用。

H6:知识共享在知识治理与组织创造力之间起中介作用。

(五)组织文化的调节作用

组织创造力是个体、团队及情境等因素共同作用的结果。个体是组织创造力形成的基础单元,团队将个体创造力进行简单融合,而情境则潜移默化地改变个体的认知和理念,塑造个体创造力,进而影响团队和组织创造力的形成。高锡荣和柯俊(2016)认为,创新活动受到创新者个人及其所属的团队和组织的创新精神状态的影响,更受整个社会创新文化氛围的影响[14]。创新型文化是一种独特的二元文化,在保持统一性、协调性的基础上,兼顾个性和宽容失败,是组织实现创新的文化基础。与信息、资金与组织结构相比,创新型文化被称为“技术创新硬币的另一面”,从组织的价值观、制度体系、行为规范以及实物载体四个方面体现出来。在鼓励创新的文化中,管理者和组织成员高度重视、理解、参与创新,成员在产生创造性想法并将其付诸实践时具有心理安全感,敢于冒险,从而提高成员个人的创造力[15];另一方面,具有创新型文化的组织乐于为成员提供各种资源,包括信息、人力、物力、财力等[16],这也为个体创造力的产生提供了基础,最终促成整个组织创造力水平的提升。基于此,提出如下假设:

H7:创新型文化在整个过程中起调节效应。

H7a:创新型文化调节了知识共享与组织创造力之间的关系;

H7b:创新型文化调节了组织学习与知识共享之间的关系;

H7c:创新型文化调节了知识治理与知识共享之间的关系;

H7d:创新型文化调节了组织学习与组织创造力之间的关系;

H7e:创新型文化调节了知识治理与组织创造力之间的关系。

本研究的理论模型如图1所示。

图1 本研究的理论模型

三、研究设计

(一) 样本调查与数据来源

本研究采用问卷调查的方法,选取了北京、山东、重庆、江苏、湖南等省市成立三年以上的高科技企业进行问卷发放。为防止同一时点上同一被试者的自我报告所导致的共同方法偏差问题,并将个人层次的认知评价转化为组织层次的认知评价,调查中采取了如下程序控制方法。一是在问卷设计时遵循了Chan(1998)提出的“对象转移共识模式”(referent-shift consensus model),将调查题项从群体成员角度进行设计,调查时要求被调查者从群体感知的角度进行回答;二是在选择调查对象时,沿用Koys(2001)进行组织研究时的做法,选择被调查单位的管理者或团队领导者进行专家评定;三是分批进行问卷发放,第一批调查问卷只包含了一半的题项,问卷回收后进行了编号,两个月后进行第二次问卷发放,再对剩余题项进行调查。

本次调查共发放问卷480份,经筛选剔除无效问卷后,获得有效问卷401份,有效回收率为83.5%。从有效问卷统计结果来看,性别方面,参与调查的男性占56%;年龄方面,30岁及以下的占45%,31-45岁的占51%,46-55岁的占3%,56岁及以上的占1%;教育背景方面,大专及以下学历的占31%,本科占53%,硕士占14%,博士及以上学历的占2%,良好的教育背景有助于被调查者更好地理解问卷内容及调查宗旨;职务方面,技术及研发管理人员占47%,中高层管理者占33%,一般管理人员占20%,技术及研发人员管理人员和中高层管理人员占被调查对象的绝大多数,他们对企业的知识治理、组织文化及创造力现状的了解比一般人员更为深刻,评价也更为客观,所填写的信息更能反映出企业的真实情况;行业背景方面,涵盖了新材料、新能源、生物工程、软件工程、信息技术、通讯技术、精密机械和智能制造等高新技术领域;企业性质方面,民营或民营控股企业占比超过55%,外资企业约占17%,国有独资及控股企业占比不足14%;企业规模方面,从企业员工数量来看,10人以下的企业占了不到8%,10到100人的企业占16%,100到300人的企业占28%,300人以上的企业占了将近一半;企业年龄方面,被调查企业成立年限在5年(含5年)以下的占24%;6-10年(含10年)的占30%,11-15年(含15年)的占19%,16年以上的占27%。

(二)变量测量

为了保证问卷的信度和效度,本研究采用了已有成熟量表并进行了适当修改,通过改变提问的方式和角度,将个体层面的表述修改为组织层面的认知评价,使之更加符合调查目的及具体的研究情境。除被调查者及企业基本信息外,所有量表均采用李克特七级量表,1表示完全不符合,7表示完全符合。

组织学习量表借鉴了Sinkula等(1997)开发的量表及其修正版(Baker等,1999),选择学习承诺、共同愿景、开放心智这三个维度测量组织学习,其中学习承诺的Cronbach’s α值为0.82,共同愿景的Cronbach’s α值为0.85,开放心智的Cronbach’s α值为0.88。知识治理量表参考了曹勇等(2013)[17]人开发的量表,分为正式知识治理和非正式知识治理两个维度,分别用4个题项来衡量,其中正式知识治理的Cronbach’s α值为0.78,非正式知识治理的Cronbach’s α值为0.85。知识共享量表参考了文鹏和廖建桥(2010)[18]的测量方法,使用4个题项来测量,其Cronbach’s α值为0.83。创新型文化量表采用了Quinn(1983)编制的 OCAI 量表,从组织的主导特征、领导风格、员工管理、组织凝聚力、战略重点和成功准则等六个方面来评价,共包括6个题项,Cronbach’s α值均达到了0.7以上。组织创造力量表借鉴了Lee和Choi(2003)开发的量表,该量表从动机、环境、过程和结果等四个方面对组织创造力水平进行评估和测量,共包括5个题项,其Cronbach’s α值为0.85。

除组织学习、知识治理、创新型文化和知识共享等自变量外,研究还发现企业的性质、规模、企业年龄和所属行业等因素也会对组织创造力产生影响,因此选取了这四个变量作为控制变量,以降低它们对所要研究的变量间的关系所造成的影响。

四、实证结果与分析

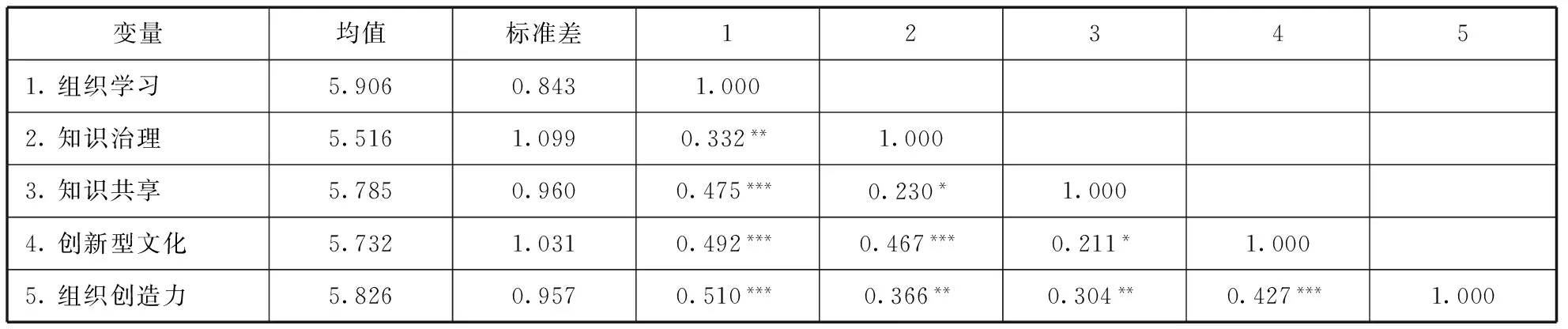

(一)描述性统计与相关性分析

本研究所涉及的变量的均值、标准差及相关系数如表1所示。由表1可以看出,所有变量间均呈中等程度的相关关系,而且初步验证了本文所提假设。

表1 描述性统计分析与相关分析

注:***表示p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.05,下同。

(二)同源方差检验

由于一份问卷的题项均由一人填写,尽管采取了严格的程序控制,但仍有可能存在共同方法偏差问题,因此有必要对样本数据进行共同方法偏差检验。依据彭正龙等人(2011)的检验思路,采用Harman单因子检测法[19],用SPSS 22.0对全部问卷题目进行主成分因子分析,在未旋转时得到的第一主成分为39.261%,没有解释大部分变量,表明本研究的共同方法偏差并不严重,可以进行统计研究。

(三)信度和效度检验

运用SPSS 22.0软件对组织学习、知识治理、知识共享、创新型文化、组织创造力的统计数据进行信度检验,结果显示其Cronbach’s α系数均在0.7以上,说明信度良好。运用AMOS 21.0进行验证性因子分析,五因子模型的主要拟合指数为:χ2/df=1.937,小于2;RMSEA=0.048,小于0.08;NFI=0.925,RFI=0.913,IFI=0.962,TLI=0.956,CFI=0.962,均大于0.9,说明整体模型的适配度良好。进一步,对各变量进行区别效度检验,组织学习的主要拟合指数为:χ2/df=1.873,小于2;RMSEA=0.047,小于0.08;NFI=0.974,RFI=0.961,IFI=0.988,TLI=0.981,CFI=0.987,均大于0.9,达到了可接受标准。知识治理的主要拟合指数为:χ2/df=1.858,小于2;RMSEA=0.046,小于0.08;NFI=0.986,RFI=0.977,IFI=0.993,TLI=0.989,CFI=0.993,均大于0.9,达到了可接受标准。知识共享的主要拟合指数为:χ2/df=1.867,小于2;RMSEA=0.041,小于0.08;NFI=0.985,RFI=0.954,IFI=0.987,TLI=0.961,CFI=0.987,均大于0.9,达到了可接受标准。创新型文化的主要拟合指数为:χ2/df=1.817,小于2;RMSEA=0.045,小于0.08;NFI=0.992,RFI=0.986,IFI=0.997,TLI=0.994,CFI=0.997,均大于0.9,达到了可接受标准。组织创造力的主要拟合指数为:χ2/df=1.246,小于2;RMSEA=0.025,小于0.08;NFI=0.996,RFI=0.991,IFI=0.999,TLI=0.998,CFI=0.999,均大于0.9,达到了可接受标准。

(四)假设检验

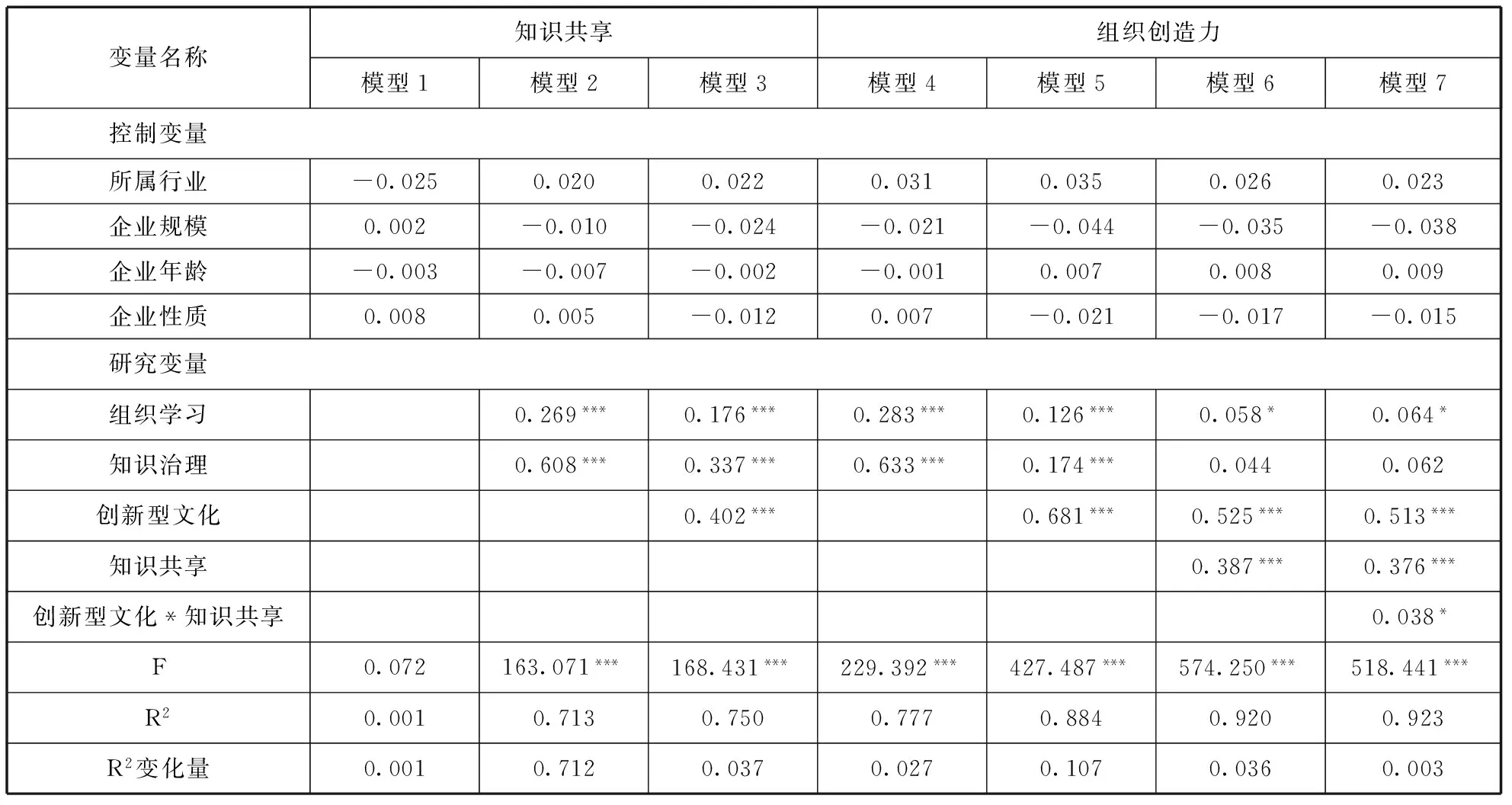

1.被调节的中介效应检验

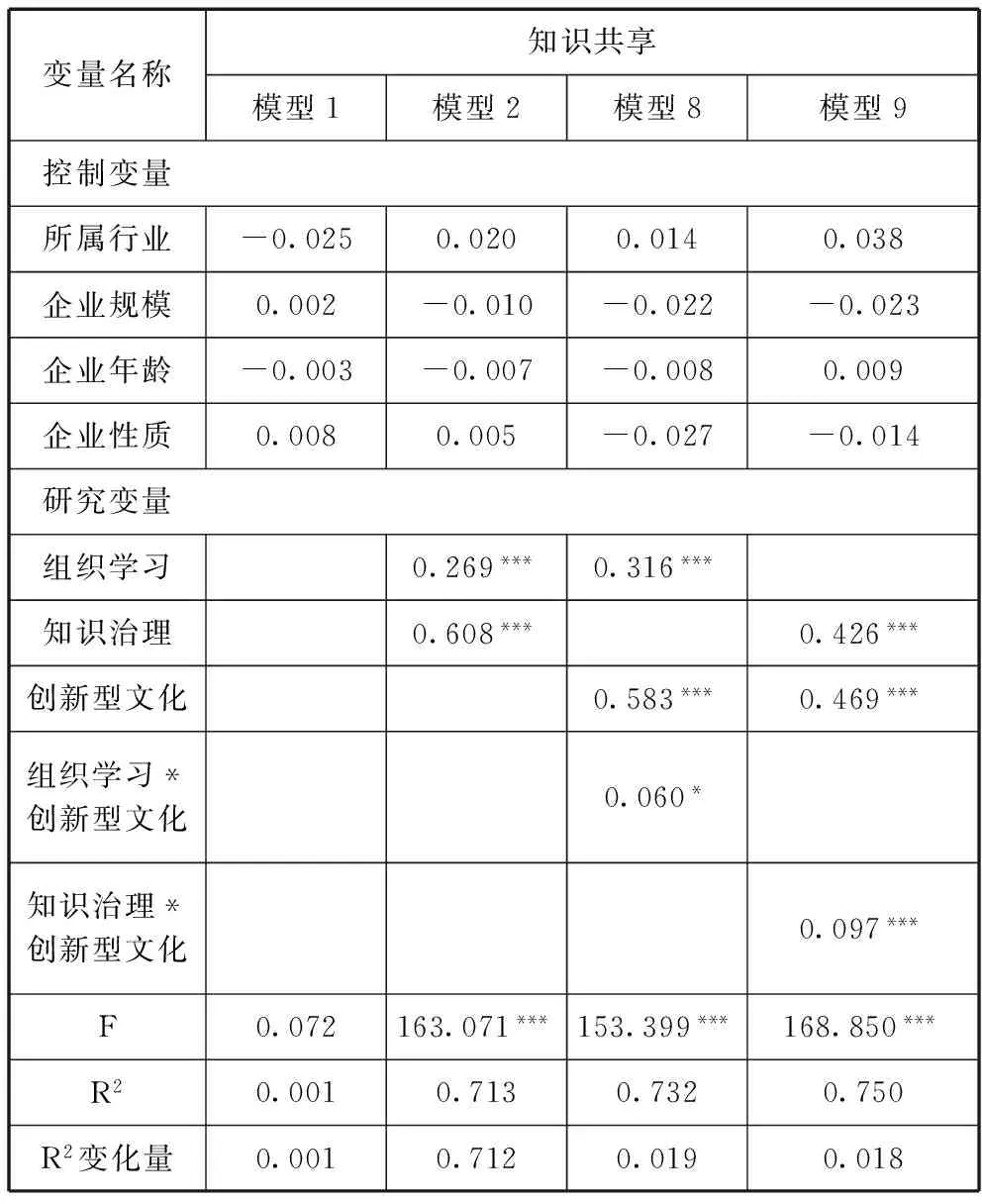

就本研究而言,主要分为四个步骤,如表2所示。其中,模型1到模型3回归的因变量为知识共享,模型1只包括控制变量,模型2在模型1的基础上加入了组织学习和知识治理两个自变量,模型3在模型2的基础上加入了创新型文化;模型4到模型7回归的因变量为组织创造力,模型4包括控制变量和组织学习、知识治理两个自变量,模型5在模型4的基础上加入了创新型文化,模型6在模型5的基础上加入了知识共享,模型7在模型6的基础上加入了创新型文化和知识共享的交互项。

首先,进行组织创造力对组织学习、知识治理和创新型文化的回归分析(模型5),实证结果为组织学习与组织创造力显著正相关(=0.126,p<0.001),知识治理与组织创造力显著正相关(=0.174,p<0.001),假设H3、假设H4得到了验证;其次,进行知识共享对组织学习、知识治理和创新型文化的回归分析(模型3),实证结果表明组织学习与知识共享显著正相关(=0.176,p<0.001),知识治理与知识共享显著正相关(=0.337,p<0.001);再次,进行组织创造力对组织学习、知识治理、创新型文化和知识共享的回归分析(模型6),发现知识共享与组织创造力之间显著正相关(=0.387,p<0.001),且自变量组织学习、知识治理的系数的绝对值较模型5有所降低,说明知识共享部分中介了组织学习、知识治理各自与组织创造力的关系,假设H5、假设H6得到了验证;最后,进行组织创造力对组织学习、知识治理、创新型文化、知识共享以及创新型文化与知识共享交互项的回归分析(模型7),结果表明创新型文化与知识共享的交互项与组织创造力之间的关系显著(=0.038,p<0.05),可以认为创新型文化调节了知识共享与组织创造力之间的关系,假设H7a得到了验证。

表2 被调节的中介效应检验结果

2.调节效应检验

为了验证创新型文化在组织学习与知识共享、知识治理与知识共享之间的调节效应,进行了如表3所示的回归分析。其中,模型8在控制变量的基础上加入了自变量组织学习、调节变量创新型文化以及组织学习和创新型文化的交互项,模型9在控制变量的基础上加入了自变量知识治理、调节变量创新型文化以及知识治理和创新型文化的交互项。由表3可以看出,创新型文化对组织学习与知识共享之间的正向调节效应显著(=0.06,p<0.05),对知识治理与知识共享之间的正向调节效应也显著(=0.097,p<0.001),假设H7b、H7c得到了验证。

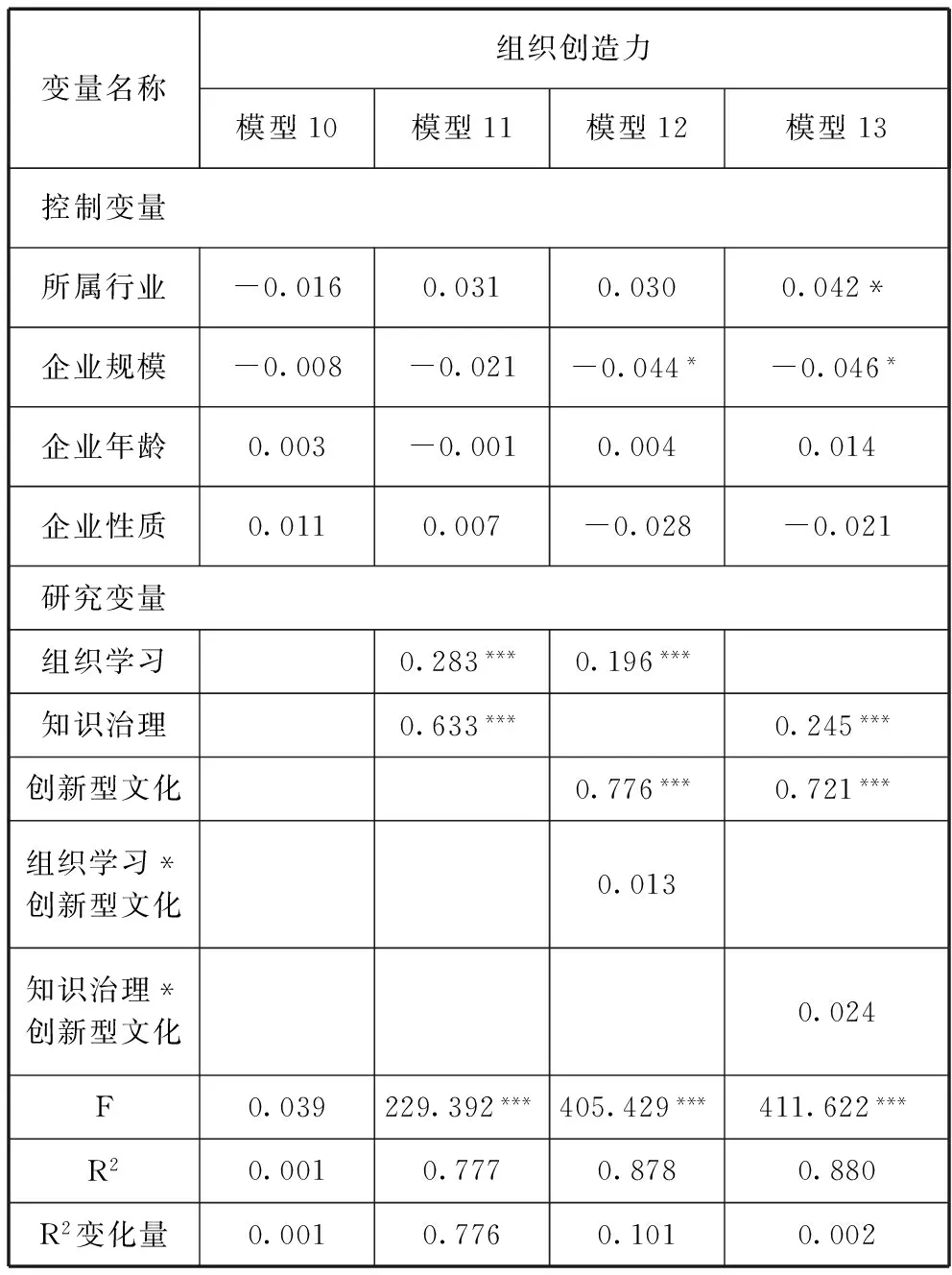

为了验证创新型文化在组织学习与组织创造力、知识治理与组织创造力之间的调节效应,进行了如表4所示的回归检验。同理,模型10只包括控制变量,模型11在模型10的基础上加入了组织学习和知识治理两个自变量,模型12在模型10的基础上加入了组织学习、创新型文化以及二者的交互项,模型13在模型10的基础上加入了知识治理、创新型文化以及二者的交互项。由表4可以看出,创新型文化对组织学习与组织创造力之间的调节效应不显著,对知识治理与组织创造力之间的调节效应也不显著,假设H7d、H7e未通过检验。

表3 调节效应检验结果(1)

由上可以得出,假设H7部分通过了检验,即创新型文化在知识共享与组织创造力之间、组织学习与知识共享之间、知识治理与知识共享之间具有正向的调节效应,而在组织学习与组织创造力之间、知识共享与组织创造力之间的调节效应不显著。

表4 调节效应检验结果(2)

3.链式中介效应检验

链式中介效应是指自变量和因变量之间具有两个或两个以上中介变量的情况。由于组织学习可以通过知识治理和知识共享作用于组织创造力,知识治理也可以通过组织学习和知识共享作用于组织创造力,因此,这两条路径为链式中介路径。运用SPSS 22.0软件对链式中介效应进行检验,所得结果如表5、表6所示。

表5 链式中介效应检验结果(1)

表6 链式中介效应检验结果(2)

同理,由表6可以看出,知识治理对组织创造力有显著正向作用(=0.866,p<0.001);知识治理和组织学习同时作用于知识共享时,都能显著正向预测知识共享(=0.605,p<0.001;=0.271,p<0.001);知识治理、组织学习和知识共享同时作用于组织创造力时,三者各自对组织创造力的正向影响也显著(=0.289,p<0.001;=0.137,p<0.001;=0.558,p<0.001)。因为知识治理对组织创造力的直接影响显著,因此组织学习与知识共享在知识治理和组织创造力之间起部分中介效应。这也验证了本文提出的组织学习和知识治理相互促进的假设,即假设H1、假设H2成立。

由以上分析可以看出,本研究所提的七个假设中,除假设7部分成立以外,所有的假设均通过了检验,即组织学习既能直接作用于组织创造力,也能通过知识治理和知识共享的链式中介效应间接对组织创造力产生积极影响;知识治理既能直接作用于组织创造力,也能通过组织学习和知识共享的链式中介效应间接对组织创造力产生积极影响;创新型文化在组织学习与知识共享间、知识治理与知识共享间以及知识共享的中介过程中起调节作用,但并未调节组织学习与组织创造力的关系以及知识治理与组织创造力间的关系。

五、结论与启示

基于组织学习理论与知识治理理论,对组织学习、知识治理与组织创造力之间的路径关系进行了研究,在提出假设、收集数据的基础上,通过回归分析和结构方程模型分析,得到如下研究结论:一是组织学习与知识治理都能对组织创造力产生显著正向影响;二是知识共享在组织学习与组织创造力、知识治理与组织创造力的关系中分别起着中介作用;三是创新型企业文化调节了组织学习与知识共享、知识治理与知识共享以及知识共享与组织创造力间的关系。基于本研究的有关结论,为激发组织创造力,提升创新绩效,可以从以下几个方面改善组织管理:

(一)塑造良好的组织学习氛围

与知识有关的组织活动是创造力形成的关键。在知识向创造力的转化过程中,需要组织内外部的有效配合。组织学习是帮助组织从外部吸收有价值知识的主要途径,通过组织学习,企业可以增加自身知识储备,提高知识的利用能力,以适应不断变化的外部环境。为此,企业应首先认识到组织学习的重要性,并将其纳入组织的战略之中,构建并完善企业的学习机制,营造组织学习氛围,创新组织学习方式。其次,扩充信息的来源途径,加强与利益相关者的联系。供应商、零售商、消费者、竞争对手、合作伙伴、科研机构、政府等都是组织获取有用信息和知识的重要来源,因此,通过建立顺畅的沟通渠道,增加互动机会,完善反馈机制等,与各利益相关者保持密切联系,才能克服组织在知识获取方面的障碍。最后,根据企业自身情况为不同学习方式分配资源,不过分依赖某一种特定的学习方式,而是随着外部环境以及企业发展阶段的变化做到动态平衡。

(二)创新知识治理模式

知识治理是通过正式和非正式的机制以及它们的交互作用对知识进行整合、应用,并进一步挖掘和创造新知识的过程。组织学习和知识治理的相互配合使得原本不为组织所认识到的知识转化成了创造新知识、新产品或新工艺的能力,这是创新的开端。为了培育组织的创造力,首先要确保知识的可获得性,其次便是对知识活动进行有效治理。企业要创新知识治理模式,最关键的就是在组织上下形成对建立正式和非正式知识治理机制的重视,做到内外部“两手抓”。在内部,要提供组织知识治理所需的硬件和软件,诱导成员积极共享,破除传统的独占观念,跨部门、跨团队地协作与学习,畅通正式和非正式的沟通渠道;在外部,要关注与合作企业间的关系,共建互动沟通机制,获取即时信息,共同推动双方的知识治理取得良好成效。

(三)提升组织中知识共享的意愿和条件

知识具有分散性,任何一个个体都不可能拥有某领域内的全部知识。组织内成员所了解的信息和知识的种类和数量是具有差异的,知识共享的作用就是使组织内每个成员的知识都变成所有成员的共同知识,这样知识就在组织内被成倍地放大,所起的作用也是知识不被分享的情况下所达不到的。然而,目前在组织知识向组织创造力转化的路径中仍存在问题:一方面是缺乏共享的意愿,企业应构建良好的激励机制或者组织文化建设来提高组织知识共享的积极性;另一方面则是共享途径不畅,可以借助优化技术系统支持、设计合适的组织结构、加强认知学习等为知识共享创造条件。在企业实践中,这两方面往往是兼而有之,缠结在一起,为知识向创造力转化带来了诸多困难。因此,应在深入研究知识共享的微观机理的基础上,从组织设计、环境塑造、认知学习、激励机制、组织文化等方面系统地构造企业的知识治理体系,推进知识交流与共享,增强部门或团队成员的“创造性磨擦”,提升组织创造力水平。

(四)塑造创新型的组织文化

组织在长期发展过程中所遵循的价值观、行为方式等各方面凝聚成了组织特有的文化,文化反过来强化成员们的价值观和处事方式。因此,一个支持创新、容忍失败的组织必定是具有创造性的组织,其创新型的组织文化也更能激发员工的创造性。在充满创新文化的组织里,组织学习和知识治理的效果越好,越能促进组织创造力的发生。一个创新依赖型的组织文化,其核心特征是沟通和开放。沟通意味着组织内部存在频繁的、非正式的、流畅的和建设性的交流;开放是一种心智模式,创新本质上是一种集体创造,它是一个汇集集体智慧的过程,开放的心智模式可以使组织成员最大程度地发挥各自的创造力,并分享他人的创造力,共同实现组织目标。

[1] Sandvik A M, Espedal B, Selart M. Leadership drivers of organizational creativity: A path model of creative climate in a professional service firm [J]. Social Science Electronic Publishing, 2015(29): 74-90.

[2] 刘新梅,王文隆.战略人力资源管理实践与组织创造力关系研究——组织学习能力的中介作用[J].科技进步与对策,2013,30(21):19-24.

[3] 孙永磊,宋 晶,陈劲.差异化变革型领导、心理授权与组织创造力[J].科学学与科学技术管理,2016,37(4):137-146.

[4] 刘新梅,白 杨.组织学习影响组织创造力的知识获取路径研究[J].管理科学,2013,26(2):51-61.

[5] 王玉民, 刘海波, 靳宗振,等. 创新驱动发展战略的实施策略研究[J]. 中国软科学, 2016(4):1-12.

[6] Zhou J, Hoever I J. Research on workplace creativity: A review and redirection [J]. Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2014, 1(1): 333-359.

[7] Anderson N, Potocnik K, Zhou J. Innovation and creativity in organizations a state-of-the-science review, prospective commentary, and guiding framework [J]. Journal of Management, 2014, 40(5):1297-1333.

[7]马 蓝, 安立仁, 张宸璐. 合作经验、双元学习能力对合作创新绩效的影响[J]. 中国科技论坛, 2016(3): 42-48.

[9] 张红宇,蒋玉石,杨 力,等. 区域创新网络中的交互学习与信任演化研究[J].管理世界, 2016(3):170-171.

[10] 朱雪春,陈万明.知识治理、失败学习与低成本利用式创新和低成本探索性创新[J].科学学与科学技术管理,2014,35(9):7-8

[11] 赵 旭,刘新梅.社会型知识治理促进组织创造力的机理研究[J].科学学与科学技术管理,2015,36(6):94-103.

[12] 温兴琦, David Brown. 开放式创新模式拓展与治理研究[J]. 中国科技论坛, 2016(4):5-10.

[13] 颜秀春.组织知识分享的知识治理绩效分析[J].科技进步与对策,2010,27(23):138-141.

[14] 高锡荣, 柯 俊. 中国创新文化之现状调查与问题剖析[J]. 中国科技论坛, 2016(7):10-15.

[15] Edmondson A C. Speaking up in the operating room: How team leaders promote learning in inter disciplinary action teams [J]. Journal of Management Studies, 2003, 40(6):1419-1452.

[16] 胡 泓,顾琴轩,陈继祥.变革型领导对组织创造力和创新影响研究述评[J].南开管理评论,2012,15(5):26-35.

[17] 曹 勇,向 阳.知识治理对知识共享与员工创新行为的影响研究[J].情报杂志,2013,32(5):202-206.

[18] 文 鹏,廖建桥.不同类型绩效考核对员工考核反应的差异性影响考核目的视角下的研究[J].南开管理评论,2010,13(2):142-150.

[19] 彭正龙,赵红丹.组织公民行为真的对组织有利吗——中国情境下的强制性公民行为研究[J].南开管理评论,2011,14(1):17-27.

(本文责编:辛 城)

The Multiple Mediating Effects of Knowledge Governance and Organizational Learning on Organizational Creativity

WU Shi-jian, SUN Zhuan-zhuan, LIU Xin-min

(CollegeofEconomicsandManagement,ShandongUniversityofScienceandTechnology,Qingdao266590,China)

From the perspective of mutual promotion between organizational learning and knowledge governance, this paper constructs a chain mediating model, with knowledge sharing as mediator and innovative culture as moderator. What’s more, it proposes and validates the effect of organizational learning and knowledge governance on organizational creativity. Structural equation model and regression analysis were employed to check the sample data based on the 401 valid samples. It has found that organizational learning can not only affect organizational creativity directly, but also has a positive impact on it indirectly through the chain mediating effect of knowledge governance and knowledge sharing. Similarly, knowledge governance can not only affect organizational creativity directly, but also has a positive impact on it indirectly through the chain mediating effect of organizational learning and knowledge sharing. Moreover, innovative culture play the role of moderator between organizational learning and knowledge sharing, knowledge governance and knowledge sharing, and the mediating process of knowledge sharing, but has no effect on the relationship between the organizational learning and organizational creativity, nor on the relationship between knowledge governance and organizational creativity.

organizational learning; knowledge governance; organizational creativity; knowledge sharing; innovative culture.

2016-10-08

2017-04-28

国家自然科学基金面上项目(71371111);山东省优秀中青年科学家科研奖励基金(BS2013SF019)。

吴士健(1977-),男,山东齐河人,山东科技大学经管学院副教授、硕士生导师,博士(后),研究方向:技术创新与知识治理、组织创造力。

C936

A

1002-9753(2017)06-0174-10