黔中喀斯特地区典型次生林内凋落叶化学计量特征

舒利贤,皮发剑,喻理飞,罗俊,袁丛军

黔中喀斯特地区典型次生林内凋落叶化学计量特征

舒利贤1,3,皮发剑1,3,喻理飞1,3,罗俊1,袁丛军2

(1.贵州大学生命科学学院,贵州贵阳550025;2贵州省林业科学研究院,贵州贵阳550003;3.贵州省山地生态与农业生物工程协同创新中心,贵州贵阳550025)

为了研究退化喀斯特森林养分循环特征,以黔中喀斯特常绿落叶阔叶次生林内的10个优势种凋落叶为对象,开展化学计量学特征研究。研究结果表明:凋落叶中C、N、P元素与凋落叶的质量比分别为(497.88± 12.97)mg/g、(12.19±0.54)mg/g和(0.89±0.05)mg/g。m(C)∶m(N)、m(C)∶m(P)和m(N)∶m(P)值分别为43.17±2.07、620.03±42.33和14.60±0.81。不同生活型树种凋落叶中C和P元素与凋落叶的质量比及m(C)∶m(P)均表现为常绿树种大于落叶树种(P<0.05)。凋落叶中N、P与凋落叶的质量比呈正相关。同其他研究结果相比,喀斯特地区树种凋落叶中C、N、P元素与凋落叶的质量比具有地域差异。黔中次生森林凋落叶中C、N、P与凋落叶的质量比普遍较高,凋落叶的分解速率较快,N、P元素成比例矿化释放,但是矿质养分和凋落叶的分解不受有机物与凋落叶质量比的影响。

生态化学计量特征;凋落叶;次生林;喀斯特;黔中

0 引言

碳(C)、氮(N)、磷(P)的生态化学计量是生态学研究中的热点之一,其变化对陆地生态系统的生物地球化学循环起着重要的指示作用[1-3]。凋落物作为森林养分存储和土壤养分来源的主要形式之一,其元素组成及平衡关系在维持森林系统养分平衡、物质循环、改造土壤肥力及苗木更新等方面具有重要作用[4-6]。凋落叶是森林凋落物的主要组成成分,其质量占整个凋落物质量的49%以上[6-7],因此,凋落叶的化学计量特征在很大程度上代表了整体凋落物的特征。

黔中地区是中国西南部典型喀斯特高原代表区域之一,区域内土壤浅薄且不连续,基岩裸露率高[8],水源涵养能力弱,养分流失严重,加之人类活动对当地自然资源的不合理利用,导致当地植被大面积退化,石漠化现象严重,限制了当地经济社会的可持续发展[9-10]。近年来,在国家生态政策的扶持下,该区域植被得到一定程度的恢复,并形成了次生林分[11-12]。对喀斯特地区森林的叶片和凋落叶间的养分循环特征已有些报道[7,13-15],但对常绿树种和落叶树种间的差异、养分元素与凋落叶的质量比、化学计量的整体水平等方面的研究仍然不足。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

试验区在贵州省贵阳市修文县龙场镇沙溪村退化喀斯特自然恢复形成的常绿落叶阔叶次生林中,地处106°36'N,26°51'E,海拔1 100~1 500 m。该区属热带季风气候,年平均气温13.6℃,年降雨量1 235 mm,≥10°的活动积温4 067.43℃。土壤是以白云岩为主发育的黄色和黑色石灰土,偶见黄壤,pH4.0~7.4,石砾质量分数高,土层浅薄,分布不连续。受人类活动的影响,该地区原始林分均受到不同程度破坏,现存景观由次生乔木林、灌木林、藤刺灌丛、草坡以及石漠化荒坡等组成。该区次生林内有光皮桦(Betula luminifera)、猴樟(Cinnamomum bodinieri)、响叶杨(Populus adenopoda)、喜树(Camptotheca acuminata)、柳杉(Cryptomeria fortunei)、厚朴(Magnolia officinalis)、柏木(Cupressus funebris)、华山松(Pinus armandii)等优势种[11-12]。

1.2 研究方法

1.2.1 树种确定及样品收集

基于全面踏查及文献查询,选取研究区常绿落叶阔叶次生林内10种优势乔木树种。其中,落叶树种5种,即光皮桦、响叶杨、喜树、厚朴和木姜子(Litsea rubescens);常绿树种5种,即火炬松(Pinus taeda)、猴樟、柏木、柳杉和华山松。因不同年龄养分元素存在差异,为了减少采样误差所带来的影响,在每个树种的4个生长阶段(即幼树:胸径(D)<2.5 cm,小树:2.5 cm≤D<7.5 cm,中树:7.5 cm≤D<22.5 cm,大树:D≥22.5 cm)内选取2~3株作为取样对象[16],每株树干基部周围半径2 m范围内随机取样9~10片凋落叶混合,每个树种4个生长阶段共收集凋落叶72~120片,10个树种共收集凋落叶982片。取样前通过比对摇晃树干后掉落的鲜叶与地面凋落层中的叶片,取凋落层中颜色差异较大的叶片进行分析[17]。

1.2.2 样品处理及指标测定

除去凋落叶表面泥土等杂物后,将凋落叶放入70℃烘箱中,烘干至恒质量,使用粉碎机将叶片粉碎。凋落叶中有机碳质量的测定方法为重铬酸钾-硫酸氧化法,全氮质量的测定采用凯氏定氮法,全磷质量采用硫酸-高氯酸消煮-钼锑抗消煮后分光光度法检测[18]。

1.2.3 数据处理

“在我家里啊!”欧阳锋丈二和尚摸不着头脑,让他弄不明白的是,家里怎么会平白无故地多了一对陌生男女?再看看房间布置,床套、家具、窗帘都那么陌生,与家中的毫不搭调,妻子吕凌子也不在,心里直犯嘀咕:我这到底在哪?难道被不法分子绑架了不成?欧阳锋突地打了个激灵,酒醒了大半,发现自己竟然全裸着身子,小心问:我能不能先穿上衣服再说?

C、N和P与凋落叶的质量比用元素质量与凋落叶干质量的比值表示,元素间的质量比用元素质量的比值表示,结果均以均数±标准误差表示。用Microsoft Excel 2010软件对数据进行记录及初步整理。用SPSS 21.0软件对所得到的凋落叶中养分元素(C、N、P)数据进行描述性统计分析,采用单样本K-S检验,判断数据是否符合正态分布。常绿树种和落叶树种之间差异性通过One-Way ANOVA进行方差分析,在进行养分元素(C、N、P)Pearson相关性分析之前,将数据进行以10为底的对数(lg)转换,如果两元素相关性显著,则采用线性回归方程对其关系进行拟合。

2 结果与分析

2.1 凋落叶生态化学计量学性状特征

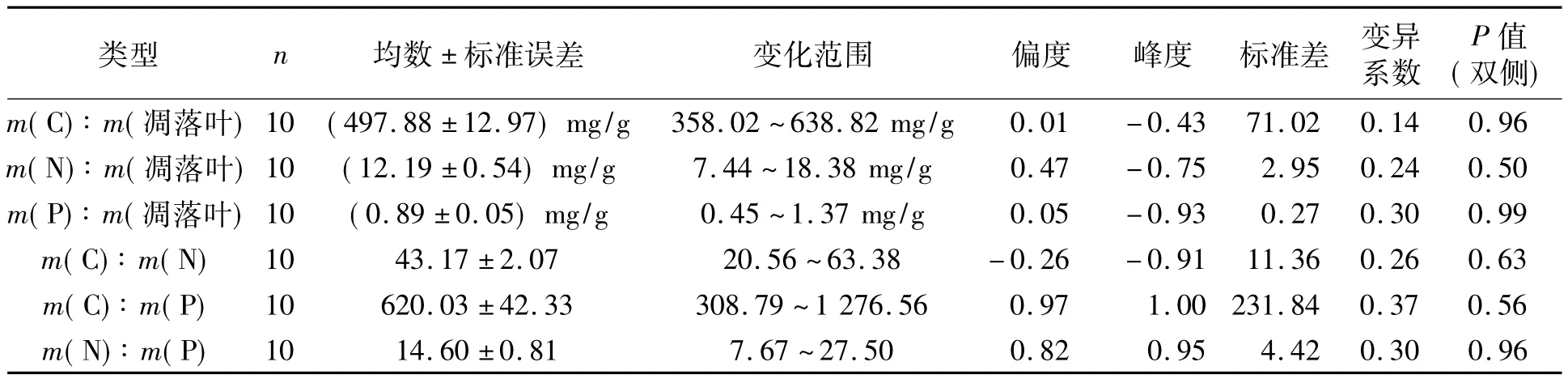

表1为黔中退化喀斯特次生林优势种凋落叶生态化学计量学统计特征。由表1可知:m(C)∶m(P)值为308.79~1 276.56,变异程度最强;m(C)∶m(凋落叶)为358.02~638.82 mg/g,变异程度最弱;其余指标均属于中等变异程度。单样本K-S检验表明:凋落叶中化学计量性状指标(C、N、P与凋落叶的质量比及m(C)∶m(N)、m(C)∶m(P)、m(N)∶m(P)值)均符合正态分布(P>0.01)。

表1 黔中退化喀斯特次生林优势种凋落叶生态化学计量学统计特征

将10个树种按生活型(落叶树种和常绿树种)划分为两类,然后进行One-Way ANOVA方差分析,凋落叶生态化学计量学性状特征见表2。由表2可知:凋落叶中m(C)∶m(凋落叶)表现为常绿树种极显著大于落叶树种(P<0.01),常绿树种的m(P)∶m(凋落叶)显著小于落叶树种(P<0.05),但是m(N)∶m(凋落叶)在不同生活型中差异不显著(P>0.05);常绿树种的m(C)∶m(P)值极显著大于落叶树种(P<0.01),而m(C)∶m(N)、m(N)∶m(P)值在不同生活型中差异不显著(P>0.05)。

表2 黔中退化喀斯特次生林不同生活型树种凋落叶生态化学计量学性状特征

2.2 优势种凋落叶化学元素(C、N和P)相关性

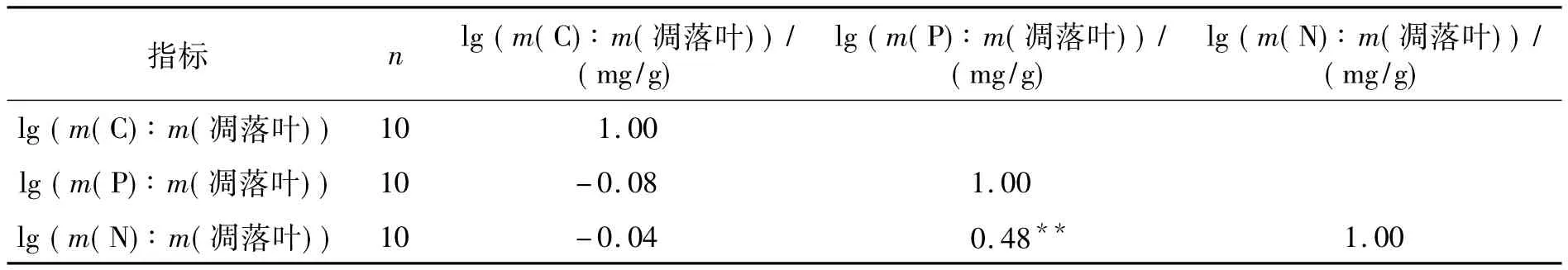

将C、N、P元素与凋落叶的质量比进行lg转换后进行Pearson相关分析,其R值见表3。由表3可知:m(C)∶m(凋落叶)与m(N)∶m(凋落叶)或m(P)∶m(凋落叶)之间表现为不显著(P>0.05)负相关关系,而m(N)∶m(凋落叶)与m(P)∶m(凋落叶)之间存在极显著的正相关关系(P<0.01),相关方程式为:m(P)∶m(凋落叶)=0.653lg(m(N)∶m(凋落叶))-0.773,R2=0.48,P<0.01。

表3 黔中退化喀斯特次生林优势种凋落叶化学计量学相关性分析中的R值

3 结论与讨论

3.1 黔中喀斯特次生林优势种凋落叶C、N、P与凋落叶的质量比较高

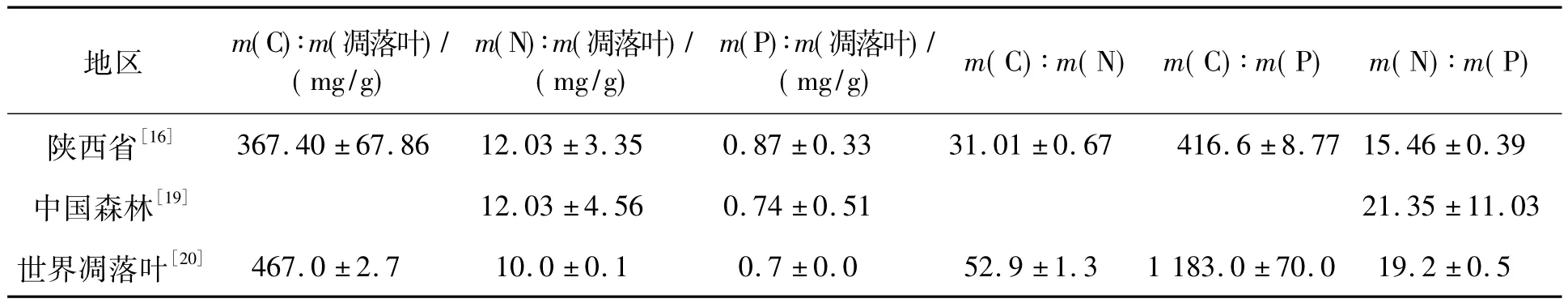

表4为其他地区研究结果。黔中喀斯特高原常绿落叶阔叶次生林的m(C)∶m(凋落叶)、m(N)∶m(凋落叶)、m(P)∶m(凋落叶)分别为(497.88±12.97)mg/g、(12.19±0.54)mg/g、(0.89±0.05) mg/g。由表4可知:该结果与其他地区相比,有一定差异,高于陕西省[16]、中国[19]和世界[20]尺度森林凋落叶平均水平,反映出黔中喀斯特次生林中凋落叶分解速率较高,释放矿质N素和P素的速度较快,有机C的回归速率较高,但m(N)∶m(凋落叶)和m(P)∶m(凋落叶)均低于黔中地区24种典型优势树种(17.16 mg/g、1.34 mg/g)[21]和世界陆地生态系统中鲜叶的水平(20.60 mg/g、1.99 mg/g)[22]。可能的原因是植物叶片凋落过程中,N、P元素被树木再次吸收并转移至新的叶片[23-24];另外,高浓度的N和P元素加强土壤微生物的代谢,增加了繁殖速度,从而促进了凋落物分解[25-26]。

表4 其他地区研究结果

3.2 P元素对常绿树种制约作用强于落叶树种

落叶树种凋落叶的m(P)∶m(凋落叶)显著高于常绿树种,反映出P元素对落叶树种凋落叶分解的限制作用较常绿树种弱,可能是常绿树种生长过程中对P元素的需求相对较多,从而降低了凋落叶中P元素质量比[19,24]。m(N)∶m(凋落叶)在落叶树种和常绿树种间差异不显著。

3.3 喀斯特地区优势种凋落叶中元素与凋落叶的质量比具有地域上的差异

本研究10个优势树种凋落叶中的m(C)∶m(N)∶m(P)值1 352∶28∶1(根据质量比601∶14∶1转化而得)低于热带人工林(3 371∶78∶1)、亚热带人工林(5 038∶60∶1)[27]和全球森林树种凋落叶(3 007∶45∶1)[3]的研究结果,但是与广西环江地区喀斯特森林(1 163∶32∶1)[28]、温带针阔混交林(1 426∶31∶1)以及热带雨林(1 868∶53∶1)[27]等研究结果接近,证实元素与凋落叶的质量比具有地域上的差异[20]。

3.4 黔中喀斯特次生林优势种凋落叶C与N、C与P相关性不显著

元素之间的相关性分析表明:凋落叶中C与N、C与P相关性均不显著(P>0.05),说明凋落叶的C分解和N、P养分的矿化不协调,即N、P的分解和土壤中有机物与凋落叶的质量比之间不存在比例关系。虽然与文献[2]对世界森林植物C-N的相关性研究结果存在冲突,但是与文献[21]在黔中喀斯特区域24种典型植物鲜叶元素相关性研究结果相符合,与鲜叶表现出类似规律的原因可能是植物鲜叶与凋落叶之间元素存在共变的特性[14-15]。因凋落叶分解过程中N、P之间存在矿化作用[2],本研究中凋落叶N与P呈显著正相关,表明植物叶片中P与凋落叶的质量比在不同森林表现出相对一致性,这是N和P在高等植物中的普遍规律,体现着植物对养分N、P的利用效率权衡[14,29]。凋落叶中元素与凋落叶的质量比决定植物体养分再吸收能力,对植物养分循环速率及利用具有重要的影响[14-15]。本研究中N和P与凋落叶的质量比呈极显著正相关,也说明凋落叶分解过程中N和P的归还速率及再吸收在一定程度上呈比例关系。

[1]唐仕姗,杨万勤,殷睿,等.中国森林生态系统凋落叶分解速率的分布特征及其控制因子[J].植物生态学报,2014,38(6):529-539.

[2]YANG Y,LUO Y.Carbon:nitrogen stoichiometry in forest ecosystems during stand development[J].Global cology and iogeography,2011,20(2):354-361.

[3]MCGRODDY M E,DAUFRESNE T,HEDIN L O.Scaling of C∶N∶P stoichiometry in forests worldwide:implications of terrestrial redfield-type ratios[J].Ecology,2004,85(9):2390-2401.

[4]葛晓改,曾立雄,肖文发,等.三峡库区森林凋落叶化学计量学性状变化及与分解速率的关系[J].生态学报,2015,35(3):779-787.

[5]高志红,张万里,张庆费.森林凋落物生态功能研究概况及展望[J].东北林业大学学报,2004,32(6):79-80,83.

[6]吴承祯,洪伟,姜志林,等.我国森林凋落物研究进展[J].江西农业大学学报,2000,22(3):405-410.

[7]魏鲁明,余登利,陈正仁.茂兰喀斯特森林凋落物量的动态研究[J].南京林业大学学报(自然科学版),2009,33(3):31-34.

[8]朱守谦.喀斯特森林生态学研究(Ⅱ)[M].贵阳:贵州科技出版社,1997.

[9]苏维词,朱文孝,熊康宁.贵州喀斯特山区的石漠化及其生态经济治理模式[J].中国岩溶,2002,21(1):19-24.

[10]王清.黔中白云岩地区植被自然恢复过程及其困难度研究[D].北京:北京林业大学,2013.

[11]葛龙允,喻理飞,严令斌,等.黔中喀斯特石漠化区次生林树种的经济功能评价及功能群划分[J].西部林业科学,2014(3):62-69.

[12]杨瑞,喻理飞,罗远飞,等.黔中喀斯特森林群落光皮桦种群竞争初步研究[J].贵州农业科学,2010,38(2):153-155,159.

[13]俞月凤,何铁光,彭晚霞,等.喀斯特峰丛洼地不同类型森林养分循环特征[J].生态学报,2015,35(22):7531-7542.

[14]曾昭霞,王克林,刘孝利,等.桂西北喀斯特区原生林与次生林鲜叶和凋落叶化学计量特征[J].生态学报,2016,36(7):1907-1914.

[15]潘复静,张伟,王克林,等.典型喀斯特峰丛洼地植被群落凋落物C∶N∶P生态化学计量特征[J].生态学报,2011,31(2):335-343.

[16]姜沛沛,曹扬,陈云明.陕西省森林群落乔灌草叶片和凋落物C、N、P生态化学计量特征[J].应用生态学报,2016,27(2):365-372.

[17]王希华,黄建军,闫恩荣.天童国家森林公园若干树种叶水平上养分利用效率的研究[J].生态学杂志,2004,23(4):13-16.

[18]董鸣.中国生态系统研究网络观测与分析标准方法-陆地生物群落调查观测与分析[M].北京:中国标准出版社,1997.

[19]唐仕姗,杨万勤,王海鹏,等.中国森林凋落叶氮、磷化学计量特征及控制因素[J].应用与环境生物学报,2015,21(2):316-322.

[20]YUAN Z,CHEN H Y H.Global trends in senesced-leaf nitrogen and phosphorus[J].Global ecology and biogeography,2009,18(5):532-542.

[21]皮发剑,袁丛军,喻理飞,等.黔中天然次生林主要优势树种叶片生态化学计量特征[J].生态环境学报,2016,25(5):801-807.

[22]ELSER J J,FAGAN W F,DENNO R F,et al.Nutritional constraints in terrestrial and freshwater food webs[J].Nature,2000,408(6812):578-580.

[23]李志安,林永标,彭少麟.华南人工林凋落物养分及其转移[J].应用生态学报,2000,11(3):321-326.

[24]薛立,罗山.常绿和落叶阔叶树叶中N和P的变化及转移[J].林业科学研究,2003,16(2):166-170.

[25]王意锟,方升佐,曲宏辉,等.森林凋落物分解的影响因素[J].林业科技开发,2012,26(1):5-9.

[26]POLYAKOVA O,BILLOR N.Impact of deciduous tree species on litterfall quality,decomposition rates and nutrient circulation in pine stands[J].Forest ecology and management,2007,253(1/3):11-18.

[27]王晶苑,王绍强,李纫兰,等.中国四种森林类型主要优势植物的C∶N∶P化学计量学特征[J].植物生态学报,2011,35(6):587-595.

[28]曾昭霞,王克林,刘孝利,等.桂西北喀斯特森林植物-凋落物-土壤生态化学计量特征[J].植物生态学报,2015,39(7):682-693.

[29]REICH P B,OLEKSYN J.Global patterns of plant leaf N and P in relation to temperature and latitude[J].Proceedings of the national academy of sciences of the United States of America,2004,101(30):11001-11006.

Q14

A

1672-6871(2017)05-0060-05

10.15926/j.cnki.issn1672-6871.2017.05.013

贵州省科技厅重大基础研究基金项目(黔科合JZ字[2014]2002);“十二五”农村领域国家科技计划课题研究子课题(2012BAD22B010402)

舒利贤(1993-),男,侗族,贵州岑巩人,硕士生;喻理飞(1963-),男,通信作者,江西新建人,教授,博士,博士生导师,主要研究方向为喀斯特退化生态系统植被恢复.

2017-02-24

————水溶蚀岩石的奇观