仪陇县金城镇北台村2社瘦牛背滑坡成因机制及稳定性分析

梁永闪+李娟+陈晶

摘 要:该文以仪陇县金城镇北台村2社瘦牛背滑坡为研究对象,通过调查滑坡体的地质环境条件、坡体结构、滑坡范围、规模、坡体厚度及滑带土工程特性,分析滑坡的成因及演化过程,并对滑坡稳定性、危害性和发展趋势做出评价,为滑坡治理工程设计提供工程地质依据。

关键词:滑坡 发育特征 因素分析 极限平衡分析 稳定性

中图分类号:P642 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)04(c)-0080-02

受2012年8月29日至9月1日强降雨的影响,金城镇北台村2社瘦牛背滑坡后缘陡坡于9月1日下午2点开始发生垮塌,导致后部省道S101路基和坡顶处房屋地基沉陷拉裂变形破坏,直接威胁金城镇14户81人的生命财产、S101省道、通村公路过往行人车辆安全,另外坡体上有耕地约38亩,直接经济损失达800万元。因此,对该滑坡进行治理刻不容缓,其结果也可为该地区类似工程分析提供相关参考。

1 滑坡区工程地质条件

1.1 地形地貌

勘察区属于构造侵蚀中低山地貌区,瘦牛背滑坡海拔高程355~450 m,相对高差95 m,滑坡坡度20°~45°,局部在50°~60°。总体呈上部陡、中下部缓的趋势。

1.2 地层岩性

滑坡区覆盖层由第四系全新统人工堆积(Q4ml)、残坡积层(Q4el+dl)及滑坡堆积层(Q4del)组成,下伏基岩为侏罗系蓬莱镇组下段(J3p1)砂泥岩互层。残坡积物结构松散、孔隙率大、透水性好;基岩岩性以紫红色砂岩和紫红色泥岩互层为主。岩层产状75°∠3°。

1.3 地质构造及地震

滑坡区在区域构造上属新华夏系第三沉降带,四川盆地东北边缘。抗震设防烈度为Ⅵ度,场地区地震动峰值加速度为0.05 g,地震动反应谱特征周期为0.35 s,设计地震分组为第二组。

1.4 水文地质条件

滑坡区地表水体贫乏,滑坡区地下水主要有第四系松散岩类孔隙潜水和基岩裂隙水2种类型。孔隙潜水主要赋存于沟谷斜坡下部、斜坡凹部第四系残坡积、崩坡积、不稳定斜坡(滑坡)堆积层中的松散岩类孔隙水,具有结构松散、透水性好的特点。基岩裂隙水赋存于侏罗系蓬莱镇组砂岩层中。地下水赋存条件差。

2 滑坡发育特征

2.1 分布与形态特征

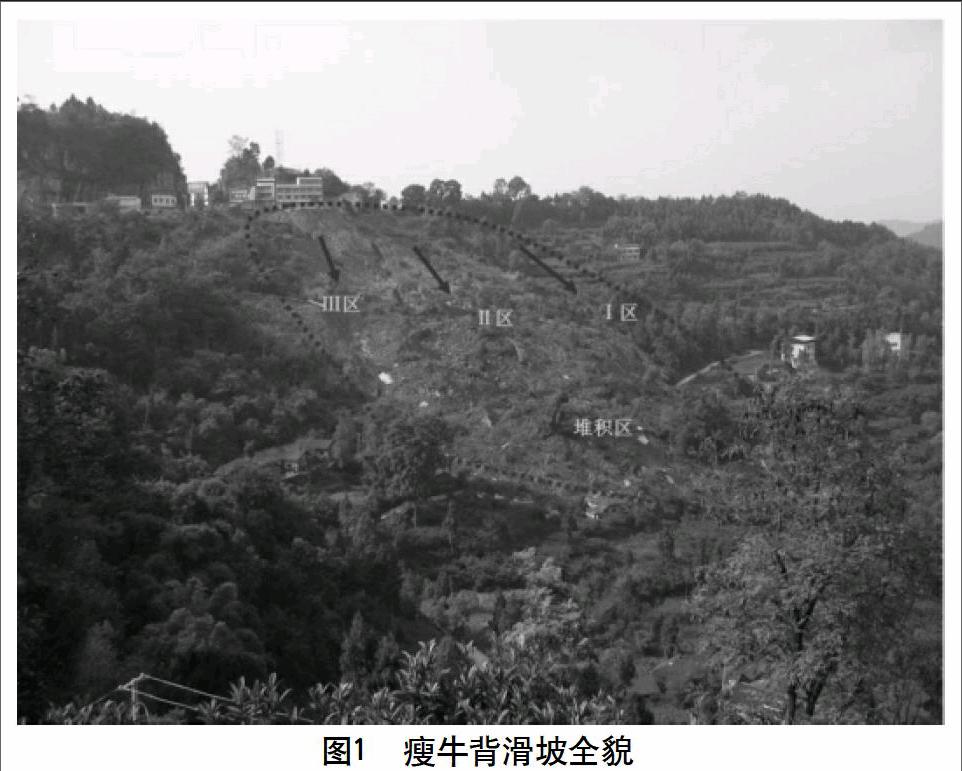

瘦牛背滑坡平面形态整体呈矩形,滑坡前缘高程358 m,后缘高程450 m,高差92 m,主滑方向28°,滑坡纵向斜长约190 m,横宽约180 m,滑体平均厚6~8 m,面积约3.74×104 m2,总方量约22×104 m3,规模为中型土质滑坡。

根据该滑坡的空间形态特征和变形破坏特征等,将滑坡坡体分为滑坡Ⅰ区、滑坡Ⅱ区、滑坡Ⅲ区和堆积区4个区块,具体分区情况见图1。

2.2 滑坡物质组成

(1)滑体特征:滑坡坡体为全新统残坡积层(Q4el+dl)及全新统堆积层(Q4del),主要为碎块石土和含碎石、角砾粉质粘土组成,碎块石含量50%~60%,碎石粒径一般3~8 cm,块石粒径一般30~50 cm,磨圆较差,呈次棱角-棱角状,岩屑、细砂及粉质粘土充填,结构松散,厚度3~9 m,平均厚度约6 m。

(2)滑带特征:滑带土为含碎石粉质粘土,可塑,稍湿,该层具连续性。

(3)滑床特征:滑床为侏罗系蓬莱镇组下段(J3p1)砂岩、泥岩互层。岩性以紫红色砂岩、粉砂岩和紫红色泥岩互层为主。岩层产状75°∠3°,裂隙较发育,岩体破碎,强度较低。

2.3 滑坡变形特征

(1)滑坡Ⅰ区变形特征。

主要表现为后缘滑壁陡坡垮塌,下错近10 m,同时使坡顶产生拉张裂缝。下部缓坡在陡坡垮塌土体的冲击、加载作用下,发生滑动变形,并伴以坡体上多处地面发生开裂形成张拉裂缝、鼓胀、下错变形、果树歪斜等特征,坡体中前缘垮塌已掩埋、摧毁通村公路,中下部裂缝主要有4条,裂缝发育15~30 m不等,张开2~10 cm,下错3~20 cm。

(2)滑坡Ⅱ区变形特征。

主要表现为斜坡坡顶处的人工填土滑塌,使坡体中下部表层的土体发生滑移,同时对覆盖层下面强风化的砂岩、泥岩产生剪断破坏。坡顶处的松散堆积体、斜坡上的表层的土体和基岩剪断形成的块碎石一同沿着斜坡倾泻下来,形成滑坡碎屑流,在坡脚较陡处冲出斜坡形成小山包状的松散堆积区。经崩塌滑移后,后缘滑壁已形成坡度40°,局部50°~70°的陡坡,同时使坡顶产生拉张裂缝,裂缝发育10~20 m不等,张开约10 cm,下错1~3 cm。

(3)滑坡Ⅲ区变形特征。

主要表现为坡顶地面和S101省道开裂下错及前缘村级公路路面发育裂缝以及民房左后角墙体造成挤压变形,其余堡坎有不同程度的位移及鼓胀变形,典型裂缝共5条,裂缝发育3~16 m不等,张开1~10 cm,下错10~30 cm。

3 滑坡形成影响因素分析

瘦牛背滑坡形成与发展受地形地貌、地层岩性及物质组成的控制,地震、降雨及地表水入渗是诱发瘦牛背滑坡的重要因素。

该滑坡的主要又发因素为降雨,地形地貌条件为滑坡形成的基础。首先,滑坡区高差大,地形坡度呈中后部陡、前部缓且前缘临空的特征。不利的地形条件加速滑坡的形成与发展。

其次,滑体松散堆積层较厚,且S101省道修建又在坡体上堆积大量弃渣,厚3~12 m不等,颗粒粗细不均,分选差,分布也极不均匀,加之堆积坡面较陡,其结构松散,内部粘聚力差,抗剪强度低,而且透水性强,降雨易渗入,导致软弱结构面岩土体的抗剪强度降低,土体失稳滑动。

再次为人为因素,坡体中部通村公路建设开挖,人工切坡,形成较陡的临空面,加上坡体顶部修建房屋和省道,建筑和车辆对坡顶的加载,不利于斜坡的稳定,为滑坡提供了潜在剪出口。

4 稳定性分析计算

4.1 计算方法

根据瘦牛背滑坡的类型、剖面形状、岩土体特征和形成机制,采用极限平衡分析法对滑坡的稳定性进行分析。计算时假设滑动面呈折线形,利用折线型滑动面计算公式对滑坡稳定性进行计算。

4.2 计算工况

瘦牛背滑坡滑带抗剪强度参数以实验数据及反演参数综合确定。计算工况为:工况1:自重;工况2:自重+暴雨;工况3:自重+地震。

4.3 稳定性计算结果

根据瘦牛背滑坡体基本特征以及剖面形状,选取具有代表性的3个主滑剖面作为滑坡稳定性的计算剖面,分别计算滑坡在3种不同工状下滑坡的稳定系数,计算结果分析如下。

(1)滑坡Ⅰ区主剖面。

①在天然状态下,滑坡Ⅰ区各剪出面稳定系数均大于1.15,处于稳定状态。②在饱和状态下,滑坡Ⅰ区各剪出面稳定性系数为1.009~1.032,均处于欠稳定状态;后部滑壁区表层不稳定,已发生溜滑,与实际基本一致。③在地震作用下,滑坡Ⅰ区各剪出面均处于基本稳定状态。

(2)滑坡Ⅱ区主剖面。

①在天然状态下,滑坡Ⅱ区各剪出面稳定系数均大于1.15,处于稳定状态。②在饱和状态下,滑坡Ⅱ区中前部斜坡处于基本稳定状态,后部滑壁区处于欠稳定状态;后部滑壁区表层不稳定。③在地震作用下,滑坡Ⅱ区各剪出面均处于基本稳定状态。

(3)滑坡Ⅲ区主剖面。

①在天然状态下,滑坡Ⅲ区稳定系数大于1.15,处于稳定状态。②在饱和状态下,滑坡Ⅲ区稳定系数为1.012,处于欠稳定状态。③在地震作用下,滑坡Ⅲ区处于基本稳定状态。

5 结论及方案建议

(1)瘦牛背滑坡为中型土质滑坡,受地形地貌、地质条件、降雨等因素的影响,该滑坡目前处于基本稳定状态,在暴雨等不利工况作用下,处于欠稳定状态,局部不稳定,已发生滑塌,危害性较大,对其进行治理十分必要。

(2)治理方案建议:抗滑桩+截排水沟。

参考文献

[1] 徐颖.强降雨作用下类土质滑坡演化过程及破坏机理研究[D].中国地质大学,2014.

[2] 胡卸文,刘娟,吕小平,等.雅砻江周家坪滑坡成因及稳定性分析[J].地质灾害与环境保护,2009,20(1):10-13.

[3] 王湘锋,李天斌,王小群.成都市大邑县干岩子滑坡成因机制及稳定性评价[J].水土保持研究,2006,13(1):92-94.

[4] 肖進,许强,曾裕平.四川渠县南阳碥滑坡变形破坏成因机制及治理措施[J].中国地质灾害与防治学报,2007,18(3):25-29.