反全球化的逆流与经济全球化的深化

陈宗胜 康 健

反全球化的逆流与经济全球化的深化

陈宗胜 康 健

在全球金融危机后一直低迷的经济形势下,一些发达国家结构失衡严重及阶层利益分化加剧,催生了当前的反全球化逆流。全球化面临严重的挑战,不确定性加剧。但是全球化不断深化的长期趋势不会逆转。新兴经济体的崛起与技术、资本、劳动、制度等要素在全球范围内的重新配置、流动、整合形成互动,共同形成驱动全球化的动力源泉,必将推动全球化向不断深化的方向前进。中国作为新兴经济体的领军者,在新形势下应当成为全球化的积极推动者。基本战略举措包括推动供给侧结构性改革、创新驱动发展、“一带一路”倡议、人民币国际化等等,同时应积极参与全球经济治理和治理体系的建设。

反全球化 新兴经济体 “一带一路” 对外开放战略

康 健,南开大学经济研究所博士研究生。

2016年国际政治经济形势跌宕起伏,堪称多事之秋。其中,英国“脱欧”公投成功,以及特朗普以保守主义、孤立主义的立场当选美国总统等震动全球的“黑天鹅”事件,标志着新时期反全球化逆流的迅速抬头。然而,本文分析表明,从全球发展的大趋势来看,近期虽有反全球化逆流出现,但全球化不断深化的长期趋势不可能逆转。正如习近平总书记指出的,全球化是人类社会发展的必然趋势。*参见习近平总书记出席2017年达沃斯世界经济论坛年会开幕式的主旨演讲。

英美两国曾在不同的历史时期先后开启并领导经济全球化浪潮,同时也受益于经济全球化而先后成为霸权国家。然而,作为历史上经济全球化的最大受益者,英美两国却成为新一轮反全球化逆流的策源地,并表现出不同以往的显著特征。以往发达国家的反全球化现象更多是一种社会思潮或底层民众运动,而本次反全球化浪潮的特点在于:经由广泛的政治参与及合法程序的表达,最终完成了对主流政治的构建,进而直接影响国家最高政治决策和基本国策制定。因此,本轮反全球化浪潮的影响烈度将远甚于以往,甚至有可能裹挟其他政治议题,进一步向民粹主义、狭隘民族主义等极端思潮转变,恶化国际政治关系和经贸关系。同时,不应简单地将英国“脱欧”事件和特朗普上台视为孤立事件,其可能在全球范围内触发一连串连锁反应,诱发其他发达国家民粹主义政党上台(比如德国、意大利大选),并造成“脱欧”扩大化和贸易保护主义加剧等一系列反全球化现象,政治动荡不安或将进一步拖累全球经济增长停滞不前。

因此可以说,经济社会全球化已进入更加深化与反全球化的十字路口。在当前严峻形势下,认真而严肃地解析、研判世界经济全局和经济全球化的形势特点与未来发展趋势,无疑对中国新形势下对外开放的战略选择具有重要意义。

一、反全球化逆流与经济全球化面临的挑战

(一)低迷的世界经济形势引导了反全球化浪潮

2008年全球金融危机的爆发终结了全球经济长达20多年的“大稳健时代”(Great Moderation),并开启了全球经济再平衡的调整期,时至今日全球经济复苏步伐依旧缓慢。世界银行预计2016年全球经济增长率和全球贸易增长率分别为2.3%和2.5%,两项指标都创下金融危机后的新低。与贸易增长疲软相一致的是国际投资增长的停滞,联合国贸发会议(UNCTAD)预计2017年国际投资较2016年下降10%~15%,与2016年剔除发达国家巨型跨国企业并购重组后的投资水平基本持平。从全球债务结构看,国际货币基金组织(IMF)发布的《财政监测报告》显示全球债务总额已居于历史最高位,且有可能导致经济不振阻碍去杠杆化进程,债务高企又将加剧经济减速的恶性循环(Gaspar etal.,2016)。从金融稳定性方面看,美元进入加息周期,欧盟、日本仍维持极度宽松的货币政策,这可能引发资本回流美国和主要国际货币竞相贬值,导致资产泡沫破裂,全球金融市场风险有所加大。以上迹象均表明,全球经济整体仍处于金融危机以来的调整阶段。

从各主要经济体经济形势看,发达经济体增长动能有限,新兴和发展中经济体长期潜力依然可期,但短期面临调整(见表1)。美国仍是全球经济增长的双引擎之一。得益于金融危机以来果断实施的量化宽松货币政策,以及页岩气革命、新兴产业的带动,美国经济率先实现复苏。但世界银行预测其2016年经济增速放缓至1.6%,与2015年2.6%的增长率相比下降幅度惊人。而且,美元进入加息周期和特朗普正式执政,又将增加世界经济未来走势的不确定性。欧盟区经济复苏态势缓慢,且风险加剧。欧元区货币政策一体化和各经济体主权独立、财政政策独立的制度性矛盾,难以从根本上得到解决。难民危机的冲击以及英国“脱欧”事件对欧盟经贸形势和信心产生了负面影响。随着新一轮的“脱欧”危机风险加剧,未来经济增速进一步下探的可能性加大。日本经济在既有的低迷轨道上持续疲软。安倍经济学短期刺激政策带来了一定的提振效果,但“新三支箭”经济政策短期内无法抵消人口老龄少子化等长期结构性因素的影响,未来几年日本经济增长率仍将持续走低。

表1 2014—2019年各主要经济体经济增速及预测值 单位:%

2008年后,以中国为首的新兴经济体成为世界经济增长的主要动力,但同时也步入经济调整期。中国通过积极推进供给侧改革在内的各项结构性改革,近年来仍能以世界第二大经济体的体量保持中高速增长,未来经济走向有赖于经济增长动力能否顺利实现结构性转换。印度通过全面市场改革释放了经济增长潜力,2015年经济增速首次超越中国。受其激进货币改革措施影响,2016年增长率略微下调至7.0%。未来经济潜力能否兑现,同样取决于能否推进稳健有效的改革。金砖国家中作为资源出口大国的俄罗斯、巴西,由于近年来大宗商品价格持续走低陷入经济衰退,在2016年大宗商品价格反弹带动下,俄罗斯经济减速收窄至-0.6%,但巴西经济由于政治动荡仍深陷泥潭。随着美俄关系解冻,巴西走出政治风波,未来几年两国经济将缓慢复苏。

金融危机以来,全球经济仍没有走出漫长的再平衡调整期。2015年以来,新兴经济体面临较大的短期调整压力,但以中国、印度为代表的改革派仍表现出了足够的韧劲和活力,成为驱动全球经济增长的引擎。而发达经济体整体上延续了金融危机以来低迷的经济形势,未来前景也不容乐观。两相对比,更加凸显了发达经济体当前难以纾解的困境。在全球经济的结构调整期和产业转型期内,持续低迷的现状和仍不明朗的前景激发了部分发达国家内部对于全球化的质疑,成为引导反全球化现象兴起的外部因素,带来了反全球化逆流的回潮。

(二)反全球化逆流的回潮有一定社会基础

本轮反全球化逆流的回潮,本质上是社会经济议题在政治维度上的表达,其根本原因在于经济全球化趋势下阶层利益分化的不断加深。阶层利益严重分化的格局奠定了反全球化逆流回潮的社会基础,成为反全球化现象兴起的内部根源。英国“脱欧”公投成功与特朗普逆袭当选,涉及议题和具体原因各有不同,但暴露的深层次问题却具有内在一致性:经济全球化带来的利益阶层分化问题长期得不到有效解决,势必引起经济议题在政治上意识形态化,并在客观上阻滞经济全球化进程。

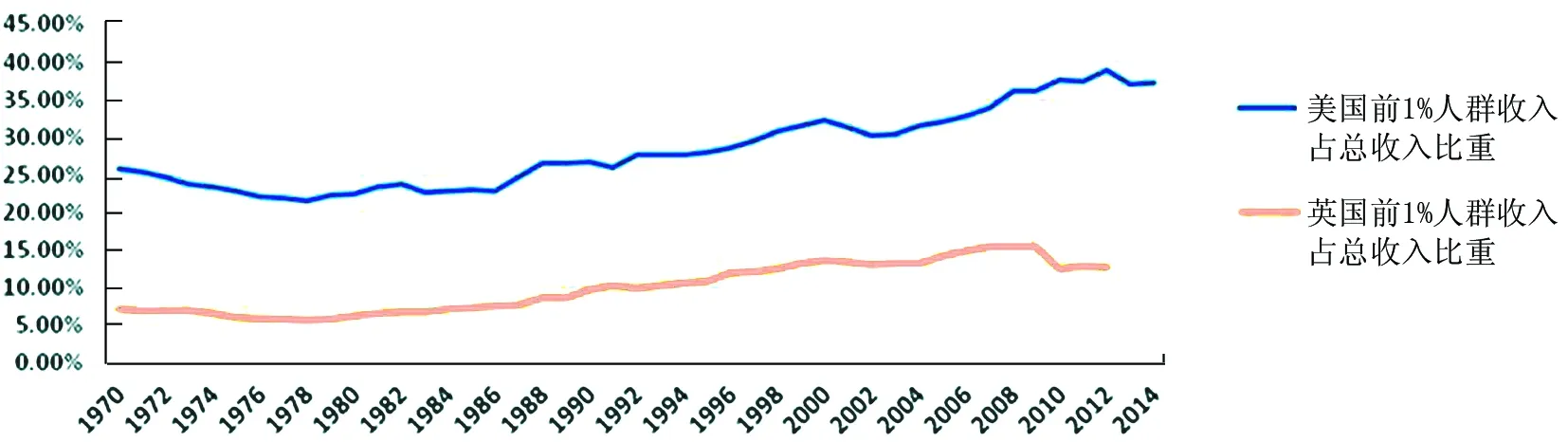

图1 1970—2014年英美两国最富裕1%人群收入比重数据来源:世界财富及收入数据库(WID)。

数据显示(见图1),截至2014年美国最富裕1%阶层的收入占总收入比重已达37.24%,且过去几十年一直呈扩大趋势。与美国相比,英国最富裕1%阶层的收入比重并不高,但进入21世纪后已经比20世纪70年代增长了一倍,增长幅度远超美国。以上现象表明,虽然全球化带来了经济绩效的增长,但英美两国内部各群体并没有均等分享全球化的红利,高收入阶层占有了全球化更多的机会和收益。产业资本全球化的收益主要为高知识、高技能群体获得,不能适应全球化分工要求的发达国家劳动力被工资水平更低的新兴经济体劳动力挤出市场,而跨境人口流动的冲击进一步加重了失业现象。与经济利益分化相伴生的是价值观冲突的加剧,拥有资本、高知识技能的精英阶层获取了经济全球化的大部分红利,并成为自诩具有更开放、更先进普世价值观的世界公民;而广大中产阶级和社会底层却在全球化的浪潮中遭遇相对剥夺,成为秉持保守主义理念的“沉默的大多数”。金融资本全球化催生了金融利益集团,金融利益集团通过金融创新制造金融泡沫获得了远超产业资本的超高收益率,却并未相应承担起防范化解金融风险的责任,最终诱发全球性金融危机。金融危机爆发前,得益于全球化红利,发达国家尚可维持高福利社会制度和金融创新带来的高消费水平,深重的社会分化不至于过分激化而被掩盖。但在金融危机的冲击及经济长期不振的拖累下,发达国家内部持续扩大的贫富差距、日益严重的社会阶层分裂和族群对立问题浮出水面。日趋严重的内部问题长期得不到解决,最终激发了英美两国民众藉由民主普选制度表达对现状的不满情绪,以及对精英政治、技术官僚的不信任和迫切想要改变现状的主观愿望,进而促成了政治上向保守主义、孤立主义转向,造成的客观结果则是新一轮反全球化浪潮的抬头。

(三)全球化进程面临的不确定性

经济全球化的进程面临严重不确定性,而这一不确定性的主要根源,以中国古代智慧来描述便为“天不时、地不利、人不和”的三个方面:世界经济长期增长的动能仍在酝酿,新时期地缘政治争端和文明冲突加剧,特朗普在其任期内政策的不确定性。

产业革命开启和结构性改革完成尚需时日,世界经济长期增长的动能仍在酝酿。从历史长周期来看,世界经济处于第五次康德拉季耶夫长波周期的下行阶段,第六次技术革命浪潮尚在发轫时期(贾根良,2016),新技术、新产业、新市场仍然蓄势待发。当下大量炙手可热的新概念、新技术不断涌现,然而真正重大的技术突破和产业革命仍在襁褓之中。量子信息、人工智能等颠覆性技术还在长期探索和攻关;3D打印、虚拟现实(VR)、基因测序等新技术尚处于技术萌芽期和产业化探索阶段;云计算、大数据、物联网、新能源等相对成熟的新技术有待商业模式创新和新市场形成。技术演进自有其客观规律和生命周期,与产业、经济和社会系统的互动过程也漫长、复杂且具有不确定(黄阳华,2016),技术进步在混沌中孕育机遇,量变引起质变的新一轮产业革命或许就在前方不远处。从中期看,在经济增长下行的压力之下,着眼于恢复和构筑经济长期增长动能的结构性改革陆续被各国纳入政策体系,并成为二十国集团(G20)2016年增长框架下最为核心的议题。*杨盼盼:《G20结构性改革的进展与评述》,《国际贸易评论》2016年第5 期。各国致力于推行鼓励创新、加大基础建设投资、推进劳动力市场改革等一系列结构性改革措施,但改革并非一蹴而就,效果显现也有待时日。因此,世界经济长期增长的动能仍在酝酿,未来增长前景挑战与机遇并存,为经济全球化带来了不确定性。

正如有学者深刻指出的,全球化的历史进程从来离不开地缘利益格局的重构与演变(金碚,2016)。“二战”结束以来,作为超级大国的美国一直在多方博弈中主导着地缘利益格局的演变,并在此基础上引领了以布雷顿森林体系为框架的“二战”后第一轮经济全球化和以“大稳健时代”为标志的“冷战”后新一轮经济全球化。2008年金融危机加速了美中实力的此消彼长,美国开启了新一轮地缘战略调整,即在亚太地区实施再平衡策略和在西亚、北非实行“离岸制衡”及“背后领导”(王鸣鸣,2014)。全球再平衡的战略部署造成了亚太地区地缘政治生态复杂化,局部退出引发的中东地区权力真空为极端宗教主义、恐怖主义的蔓延提供了空间,并经由难民潮涌入欧洲,在发达国家内部制造了更为直接酷烈的文明冲突。特朗普上台后的亲俄态度、强硬的对华立场以及全球战略收缩的政治主张,将引发美中欧俄四大政治集团新一轮更加复杂的国际政治博弈和地缘利益格局调整。历史经验表明,新时期美国对外战略的调整必将加剧地缘政治争端和文明冲突。由此造成的政治动荡、社会分裂为反全球化情绪的孳生提供了温床,将加重经济全球化的不确定性。

特朗普执政政策及其影响具有不确定性。特朗普政治立场的根本特征是实用主义,摒弃“政治正确”,淡化意识形态色彩,孤立主义、保守主义的主张都是其基于“美国优先”理念和实用主义态度的具体表现。正是这种实用主义的态度和未经从政经历锤炼、不按常理出牌的作风,使其执政理念和政策主张激进且充满不确定性。就经济政策而言,特朗普在竞选阶段所秉持的减税、扩大基础建设、贸易保护三大重点政策能否实现,又如何落地,仍然有待观察。但是,特朗普上任伊始随即宣布退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、重新谈判或退出北美自由贸易协定(NAFTA),并任命以激进对华立场闻名的经济学者Peter Navarro执掌国家贸易委员会,甚至主张对墨西哥和中国的进口产品分别征收35%和45%关税的极端政策,都表明其贸易保护主义的基本倾向。另一方面,美国经济已经深度依赖且受益于经济全球化,完全的去全球化、逆全球化政策既无可行性也不符合其根本利益。而且囿于特朗普的非建制派背景,虽然共和党同时拿下了白宫和参众两院,其过分激进的政策主张仍可能在美国政治体制掣肘之下施展空间有限,而美元进入加息周期也会制约其振兴制造业的政策效果。唯一可以确定的是,特朗普必将利用国际政治议题和在国际经贸谈判中的左右逢源,力图实现其基于“美国优先”理念的单边主义利益诉求。虽然全球经济治理的复杂度和难度将因国际博弈的加剧而上升,但摩擦加剧不会升级为全面对抗。特朗普秉持实用主义的政治态度同样为新时期的国际合作创造了新空间,这未尝不是寻求建立世界新秩序的契机。新时期全球化面临政治和贸易摩擦加剧的挑战,同时也蕴含新秩序建立的机遇,不确定性进一步加剧。

(四)反全球化的浪潮可能带来全球化的深化

反全球化的浪潮虽然给经济全球化带来挑战,经济全球化进程的不确定性有所加剧,但是全球化不断深化的趋势不会改变,经济全球化将在曲折中前进。反全球化现象并非前所未见的新问题,其内生于经济全球化的历史进程之中,每当全球经济进入经济周期下行阶段必会大规模显现。我们需要的是正视反全球化现象,并厘清背后所隐藏的问题,以推动更有活力、更加包容、更可持续的经济全球化。

首先,反全球化所针对的部分问题是客观存在的,但往往被反全球化的观点张冠李戴。正如习近平总书记在G20峰会上指出的,当前全球财富分配基尼系数已达到0.7,超过了国际社会公认的0.6的危险红线。不处理好财富分配差距问题,不仅世界经济将会陷入长期衰退困境,而且可能会引起全球化进程的重大倒退。反全球化的观点正是将所有诸如此类的问题全部归咎于全球化的结果,这当然是不客观的,因此开出的药方也是错误的。正如Acemoglu(2002)指出,西方国家长期以来的就业分化、收入差距扩大加剧,主要是资本主义制度内在矛盾和经济推动技术进步,以及其他因素和机制共同作用的结果。皮凯蒂(2014)基于资本主义300年历史进程的研究表明,财富不平等的根本动因在于资本收益率长期超过经济增长率。经济全球化同样也是技术进步和资本扩张推动的结果,因此主张贸易保护主义等反全球化政策并没有指向引发问题的真正根源,不是改变失业、贫富差距不断拉大的根本有效途径。解决失业问题的长远之道在于建立更广泛、更高效的教育体系,促进人力资本更有效地积累和优化,以适应日新月异的技术进步,贫富差距的改善则有赖于建立更加公平有效的分配机制(然而,特朗普经济政策主张中几乎没有涉及收入调整和再分配政策)。因此,新时期下全球化的深化离不开各国对内推进国内治理和经济改革,对外引领经济全球化向更加包容普惠的方向发展,让经济全球化的成果惠及所有国家和所有群体,将是下一阶段全球化的必然要求。

其次,反全球化浪潮中也可能针对一些全球化过程真正存在的问题,比如全球化中出现的异化、僵化因素。特朗普宣示的大量经济政策主张能否实行并成功尚不得而知,但其包含的贸易保护、振兴基础设施的政策指向,恰恰显示美国应当延续奥巴马开始的“再工业化”战略,以振兴实体经济特别是制造业,从而包含要优化其失衡的经济结构及产业结构的合理成分,不啻为美国版结构性改革的一部分。从这个角度看,美国新总统的反全球化政策主张只是表象,其实质并不是从根本上去全球化或逆全球化,而是基于美国自身利益对全球化的再定位、再修正,以消化全球化推进节奏过快带来的副作用。而引发英国“脱欧”与欧洲新一轮“脱欧”危机的直接原因,除了阶层利益分化这一反全球化的深层次原因外,主要在于对欧盟僵化的经济政治治理体系的反抗。欧盟体制缺乏主权国家所具有的健全政治框架和坚实社会根基,成员国间经济发展水平差距大、社会经济结构异质性高,因此缺乏有效的治理能力。“欧债危机”后,欧盟机构对成员国政治决策和经济政策干预空前加剧,加重了与成员国民主政治的冲突,更加凸显其低下治理能力引发的功能合法性危机(金玲,2016)。在此背景下,英国“脱欧”的诉求在于摆脱共同财政转移支付的负担,排斥移民和难民问题的冲击,跳出欧盟框架寻求更高的贸易自由度。因此,英国反全球化的现象是对全球化进程中因为过早让渡经济主权导致的路径偏差的纠正。美英两国对全球化异化、僵化因素的改革诉求,一方面说明在经济全球化进程中,各国应当立足于本国国情,正确选择融入经济全球化的路径和节奏;另一方面,随着经济全球化的深入,各经济体利益分化加大,平等参与、充分协商的制度建设重要性愈发凸显,全球治理体系亟待改革创新以适应当下的新变化。

最后,也是最重要的一点,全球化新的动力源泉正在形成,必将引导全球化的进一步深化。从历史发展的长距离看,反全球化很可能是短期现象。纵观世界经济近现代发展史的几次反全球化现象的出现,可以证明这一判断的正确性。1929—1933年的大萧条、1973年的石油危机、1997年的亚洲金融危机等等,都引发了贸易保护主义等反全球化现象的高涨(杨励、韩倩倩,2012),但每一次反全球化的逆流消退之后,都开启了更大规模的全球化浪潮。其根本原因不仅在于,每一阶段的危机和反全球化现象都在一定程度上缓解、纠正了前一阶段全球化进程中积累的矛盾和缺陷;更重要的是,每一次危机期间都孕育或催生了新的动力源泉,成为推进下一阶段全球化深化与前进的关键因素。大萧条具有强烈的再分配效应,大萧条后的世界经济重心由欧洲转向美洲,奠定了美国在世界经济中的主导作用和美元的支配地位(刘鹤,2013)。美国替代英国成为新的霸权国家,也成为20世纪以来经济全球化的主导者和最大推动者。石油危机催生了布雷顿森林体系后新的国际货币体系,以美元为主导的国际货币体系成为“大稳健时代”的基石,开启了生产全球化和金融资本大规模跨境流动的序幕。亚洲金融危机加速了以日本为首的东亚“雁阵模式”的式微,但中国加入世界贸易组织(WTO)后亚洲经济重心迅速由日本向中国转移,掀起了本轮经济全球化的高潮。历史经验表明,历次危机后反全球化现象的消退都是因为各种因素为经济全球化注入了新的动力,而在反全球化逆流回潮的当下,新兴经济体的崛起正是经济全球化新的动力源泉。

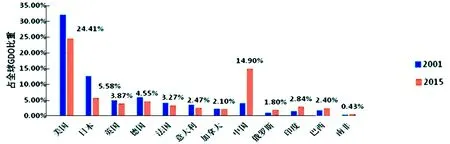

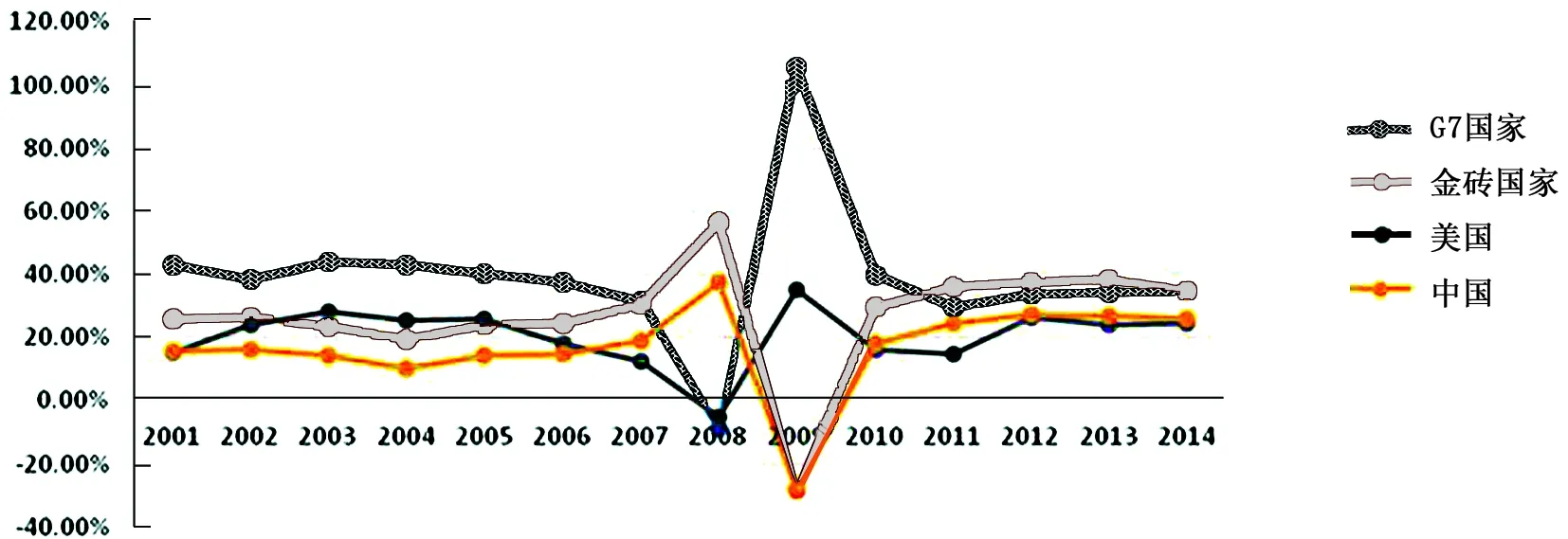

进入21世纪后,以中国为代表的新兴市场大国深度融入并影响了经济全球化的走向,不断重塑世界经济版图,新兴经济体已经是全球经济增长的新引擎,并且是驱动经济全球化新的动力源泉。以七国集团(G7)和金砖国家之间的对比为例,可以明显看到21世纪以来发达经济体和新兴经济体在经济实力上此消彼长的变化脉络。在经济总量上,2001年G7占全球GDP比重高达65.7%,2015年已经降至46.25%;而2015年中国在全球GDP比重大幅跃升至14.9%,引领了金砖国家的崛起,其他金砖国家在15年间也经历了不同程度的经济总量占比提升(见图2)。在增量贡献上,2001—2006年G7比金砖国家对全球经济增长的贡献率更高,2007年成为分水岭,尤其是2009年中国成为抵抗全球经济负增长的中流砥柱,此后金砖国家增量贡献基本高于G7,这一趋势也与中美两国比较的趋势相吻合(见图3)。

图2 2001—2015年G7国家和金砖国家GDP比重数据来源:世界银行WDI数据库。

图3 2001—2014年G7国家和金砖国家对世界经济增长贡献率(汇率法)数据来源:世界银行WDI数据库。注:2009年全球经济增长为负,故在座标图中金砖国家正增长贡献率显示为负,而G7的负增长贡献率则显示为正。

与此同时,2011年中国正式超越日本成为世界第二大经济体,预计2016年印度或将超越英国成为全球第五大经济体,全球经济发展重心向亚洲特别是向亚太地区转移的趋势日渐清晰。这些变化表明,经济全球化已经进入动力源泉切换的新阶段,新兴经济体的群体性崛起将为全球经济增长和经济全球化的深化发展提供新动能和新机遇。尤其是新时期下,中国“一带一路”建设贯穿欧亚大陆,东连亚太经济圈,西接欧洲经济圈,涵盖60多个国家、44亿人口,沿线国家绝大多数是新兴和发展中经济体,并被互联互通模式紧密地联系在一起,是下一阶段经济全球化中最为瞩目,也是最为重大的事件。预计未来5年,中国将为全球经济复苏和经济全球化注入更加强劲的动力。*中国未来5年将进口8万亿美元的商品、吸收6000亿美元的外资、对外投资达7500亿美元、出境旅游达7亿人次。参见习近平总书记出席2017年达沃斯世界经济论坛年会开幕式主旨演讲。在以中国为首的新兴经济体崛起的带动下,世界经济将加速复苏,经济全球化也将继续深化,作为经济危机的副产物,反全球化现象会随着全球经济的复苏而逐步消退,全球化将在对反全球化的包容与消解中不断深化与前进,其长期深化的历史大趋势不可阻挡,任何国家因为反全球化而错失历史机遇都是不明智的。

二、经济全球化的主体内容与基本趋势

总而言之,从全球发展趋势看,虽然近期有反全球化逆流出现,但全球化不断深化的长期趋势不会逆转。制造业生产全球化、服务贸易全球化、商品贸易与资本全球化、劳动要素国内外配置全球化等趋势,仍是经济全球化的主流和趋势,而在制度层面上全球经济治理机制和模式适应全球化不断完善,也为全球化提供了保障。在全球化的新形势下,新兴经济体的崛起与技术、资本、劳动力、制度等要素在全球范围内的流动、配置、整合形成互动,一同成为驱动全球化不断深化发展的动力源泉。其中,技术进步作为全球化的伴生因素,不但在宏观上为全球经济长期增长提供了新动能,也塑造了全球价值链下的全球经济结构和国际贸易中的竞争优势。而后危机时代经济再平衡的实现,有赖于发达经济体和新兴经济体共同推进结构性改革及国际货币体系改革,同时要求全球范围内更为有效的流动性管理和金融治理。新兴和发展中国家的城市化进程则为全球化注入了新的活力,尤其是“一带一路”将为亚洲发展中国家城市化赖以依托的基础设施建设提供助力。改革重构中的全球经济治理体系则反映了新兴经济体在全球化进程中日益上升的地位,以及在推进经济全球化和经济复苏方面不断提升的作用。

(一)技术进步与制造业生产全球化

技术进步是经济全球化的基础,正是运输技术和通讯技术的发展与广泛应用,以及生产工艺和流程的不断标准化、模块化,使得产品生产工序的国际化分工成为可能,直接催生了世界经济体系由国际贸易网络向全球生产网络转变和全球价值链体系的形成。在制造业生产全球化进程中,技术演进速度不断加快,大幅提升了劳动生产率,尤其是信息技术和自动化技术快速迭代升级,替代了大量简单重复劳动,对文员、生产工人等中低技能劳动力持续产生挤出效应,并提高了对高技能劳动力的需求。跨国公司充分挖掘全球价值链中发展中国家的劳动力成本优势,将发达国家制造业中的中低技能工作岗位向海外大规模转移,而个人服务业等低技能服务业岗位因为空间限制无法外包得以继续留存发达国家,作为蓄水池吸纳过剩的中低技能劳动力。在技术进步和发展中国家低劳动力成本优势的双重挤压下,发达国家普遍出现就业极化(job polarization)和收入差距扩大。*Autor D.Why Are There Still So Many Jobs?The History and Future of Workplace Automation,Journal of Economic Literature,2015,29(3).与之相对应的,发达国家经济结构和产业结构发生了显著变化,传统劳动密集型制造业占比下降,但资本密集型和技术密集型产业比重持续提高,经济结构服务化、信息化、金融化趋势不断加深,出现了所谓的产业空心化现象。*胡立君、薛福根、王宇:《后工业化阶段的产业空心化机理及治理——以日本和美国为例》,《中国工业经济》2013年第8期。

一方面,与其产业结构相对应,发达国家凭借资本、技术优势和在国际经贸体制中的主导地位,掌控技术研发创新、关键部件生产和营销、供应链管理等高附加值环节,并构筑起知识产权措施等各种非关税壁垒,占据全球价值链的中高端位置。发展中国家则凭借自然资源、劳动力资源等要素禀赋的成本优势和规模经济,成为能源、原材料供应国或承接劳动密集型产业转移的东道国,占据全球价值链中相对低端的位置。全球价值链分布结构在全球经济结构和经济地理格局上体现为世界经济三大板块的形成:以美国、英国为代表的金融和消费国,以中日韩“东亚制造”和德国为主的生产与出口国,以及俄罗斯、中东、拉美、非洲等地区的资源国,并构成“消费国—生产国—资源国”为核心链条的全球贸易循环。与之伴生的则是,消费国与生产国、资源国经常账户收支的两极分化,以及以经常账户失衡为突出表现的全球经济失衡(Global Imbalances)。

另一方面,全球范围内的产业转移除了直接改变东道国的产业结构,其引致的技术转移、技术扩散和知识溢出也提升了东道国的技术水平,加速其工业化进程,成为产业升级的重要驱动力。中国大规模承接全球产业转移的过程,也是大规模吸纳全球技术资源的过程。在此过程中,基础设施、工业体系的日趋完善和自主创新能力的提升改变了中国要素禀赋及比较优势的结构,并显著改变了中国货物贸易的出口结构。中国逐渐在全球价值链中后来居上,由全球价值链低端位置向高端位置跃迁,对发达国家的优势地位形成挑战。随着中国在全球价值链中地位的提升,以及跨越“刘易斯拐点”后劳动力成本优势的逐渐弱化,东南亚国家凭借低廉的劳动力成本,将被更深地纳入以中国为中心、与之产业结构相匹配的价值链体系中,形成更加紧密的整体。中国的崛起带动了国际贸易版图的重构和全球价值链区域化的兴起,初步形成了以美国为核心的北美价值链、以中国为核心的东亚价值链和以德国为核心的欧洲价值链三大价值链区块。*全球贸易新常态与经济治理新框架课题组:《“一体两翼、三足鼎立”:贸易新常态、治理新框架、开放新战略》,2016年9月28日。在此格局之上,三大价值链区块间的平衡与重组奠定了未来巨型自贸区组建的基础。

纵观经济全球化的发展历程,技术进步构筑了世界经济长期增长的动能,推动了全球经济结构和产业结构持续变迁,重塑了全球价值链结构和国际贸易版图,也是国家建立国际竞争优势的关键因素。发达国家不断加大科技研发投入,以维持其在既有技术发展路径上的优势,同时探索新一轮科技革命可能的生长点,通过技术创新创造新产业、新市场,也意在削弱新兴经济体在自然资源和劳动力成本上的比较优势。而以中国为代表的后发国家,则力图通过全面推动创新驱动发展战略,在全球产业转型期和产业革命爆发前夜实现“弯道超车”。近年来,不论是作为“世界工厂”的中国,还是美德日等传统制造业强国,都持续加大对智能制造、物联网、新能源、人工智能等先进制造业和战略性新兴产业的支持力度。其中,美国推行“再工业化”战略,试图依托先进制造技术和高附加值制造业,重夺制造业第一强国的地位,实现制造业回归,解决产业空心化和失业问题。中国也以《中国制造2025》战略规划为蓝图,力图实现由制造业大国向制造业强国跃升、由要素驱动向创新驱动的转变。以美德日为代表的发达国家和以中国为代表的新兴市场大国,在新一轮产业升级的布局阶段同时起跑,目标在于抢占新一轮产业革命的战略制高点和全球价值链高端,在梯次继起的国际产业转移浪潮中占据中心主导地位。科技是第一生产力,重视创新、鼓励创新,通过创新抢占科技制高点,是巩固实体经济“压舱石”地位,提升国家竞争力的必然选择与趋势,也成为中国和发达国家结构性改革的重要一环。

(二)技术进步与服务贸易全球化

技术进步带来全球经济结构调整的另一结果是服务贸易的蓬勃发展。随着生产全球化的深化,跨国公司在全球范围内整合要素资源和协调国际生产网络的能力成为其核心竞争力,并衍生出了跨国生产服务需求。服务贸易应运而生,并成为贸易全球化的新现象。虽然货物贸易仍占据主体地位,但服务贸易发展迅速,截至2014年全球服务贸易占比达20.6%。鉴于发达国家GDP中服务业占比达70%以上,以及全球经济的产业结构不断向服务业倾斜的趋势,未来服务贸易潜力依然巨大。

在这一轮服务贸易浪潮中,发达国家依托其在产业结构调整上的先发优势与知识产权的长期积累,确立了服务贸易领域的主导地位,强化对全球产业价值链的主导和控制。对于新兴和发展中经济体而言,生产全球化带来的离岸服务外包需求也为其服务贸易的发展提供了机会。随着通信技术的发展和广泛运用,大量生产性服务业工作岗位实现离岸化。为提高企业的资源配置效率,跨国公司将非核心业务外包,其中甚至包括金融、研发、营销等高技能、高附加值业务。以印度、中国为代表的新兴市场大国则藉此机会成为离岸服务外包的第一、第二大接包国,并通过吸纳技术扩散和知识溢出继续向价值链高端攀升。总体而言,发达国家在服务贸易方面对新兴和发展中经济体建立了相对较大的优势。以中美服务贸易为例,美国、中国位居全球第一和第二大服务贸易进出口国。李俊(2016)的研究显示,金融危机爆发后中美服务贸易逆差加速扩大,到2014年逆差已达281亿美元,年均增长率达到28%,其中旅游、金融、知识产权使用费项目逆差体量巨大、加速明显。因此,在服务贸易重要性不断提升的新形势下,中国应当改变以传统服务业为主的服务贸易结构,继续向资本技术密集型领域发展,降低服务业市场垄断,扩大服务贸易开放,向价值链高端迈进,以应对当下及未来服务贸易领域高标准的国际贸易规则。

(三)贸易全球化与资本流动全球化

贸易全球化和资本全球化是经济全球化的两大引擎,二者有着深刻的互动关系,因此探析当今全球经济失衡现象的根源必然涉及经常账户失衡和资本账户失衡两大主题。20世纪80年代中期开始,以跨国公司为载体,产业资本持续由发达国家向发展中国家流动,开启了本轮以生产全球化为特征的贸易全球化。贸易全球化带来了大量跨国交易与并购需求,倒逼发达国家的金融自由化改革向发展中国家扩散,为金融资本在全球范围内的大规模跨境流动打开了壁垒。20世纪90年代中期以来,生产国(主要是日本和亚洲新兴国家,其中以中国为最)、资源国(主要是石油输出国)长期经常账户盈余并伴随国际资本流入,形成了庞大的外汇储备;相应地,消费国(主要是美国)经常账户赤字迅速增长,积累了巨大的外部债务。经常账户失衡成为全球经济失衡的突出表现,其他重要表征还包括:资本由收益率高的新兴经济体流入收益率相对低的发达国家,即“卢卡斯悖论”(Lucas Paradox);*现象上具体表现为:在经历了1997年亚洲金融危机后,新兴经济体开始大量积累外汇储备,以防范资本跨境流动大幅波动带来的风险,同时出于保值目的购买美债,产业资本从发达国家流入新兴经济体,而更大规模的金融资本由新兴经济体或其他资本盈余国回流美国。发达国家储蓄率的不断降低和新兴经济体储蓄率的持续走高,以及全球总体储蓄率和利率水平的长期下降。造成这些“反常”现象的主要原因来源于两方面(Song etal.,2011;Jin,2012):一方面是国家内部,同时也是长期的结构性因素,即新兴经济体与发达国家在经济体制、金融深化程度和产业结构等方面的差异;另一方面是国家外部,同时也是根本原因,即美国主导下的国际货币体系所构成的“中心—外围”模式(殷剑峰,2013)。因此,要达成全球经济再平衡的目标,就需要发达国家和新兴经济体的集体努力与合作,在认清各国间结构性差异以及对差异科学认知的基础上,加强宏观经济政策的协调性,既要推进国际货币体系改革,同时也要推进各经济体的结构性改革。

除了经常账户失衡以外,资本账户失衡构成了全球经济失衡的另一极。相比经常账户失衡,资本账户失衡在引发2008年金融危机方面起到了更为直接和主要的作用。*上海发展研究基金会全球金融治理课题组:《全球金融治理:挑战、目标和改革——关于2016年G20峰会议题的研究报告》,《国际贸易评论》2016年第3期。正如Borio和Disyatat(2011)所指出的,金融危机爆发前,输入美国的流动性50%以上来自欧洲,因此流动性过剩的主要根源并非高储蓄率的新兴经济体。欧洲商业银行和美国金融市场间形成了“短贷长投”型的流动性循环,暗含流动性错配(Liquidity Mismatch)的隐患(Brunnermeier,2009)。在美国长年宽松货币政策和过度金融自由化的催生下,金融衍生品的过度创新导致金融资产的过度供给,吸引“美—欧”流动性循环的不断强化,直至流动性无法再支持资产价格上涨的预期,遂引发资产泡沫破裂的“明斯基时刻”(Minsky Moment)。次贷危机爆发后,全球金融市场陷入流动性短缺,欧洲商业银行无法获得足够的短期融资,流动性错配引发流动性枯竭,次贷危机扩散为全球性危机。因此,金融资本过度逐利、金融监管严重缺失引发的资产账户失衡,尤其是流行性失衡,而非经常账户失衡,才是金融危机爆发的根源。前车之鉴表明,更为稳健的全球流动性管理和更为审慎的全球金融监管是防范金融风险的重中之重。金融危机后,美元进入量化宽松阶段带来了全球流动性过剩,全球流动性的驱动机制由银行驱动向债券市场为主的金融市场驱动切换,扩大了新兴经济体的金融脆弱性(Shin,2014)。国际资本经由各种渠道和机制大规模跨境流动更难监管,隐含的风险更难识别,可能引发货币错配导致脆弱性进一步加剧(Shin and Zhao,2013;McCauley etal.,2015)。随着美元进入加息周期,引发国际资本回流美国和汇率不稳定,新兴经济体金融脆弱性或将引起金融风险的爆发。因此,在资本跨境流动大幅波动越来越频繁的当下,提高全球金融治理的有效性,特别是提升新兴经济体在全球金融治理体系中的话语权是题中应有之义。

(四)资本全球化与国际货币体系

以上分析说明,应当充分发挥好IMF、世界银行、亚洲基础设施投资银行等现有国际金融机构的作用,形成全球性的货币政策、汇率政策协调机制,建成更为有效的全球金融监管体系,以实现全球范围内流动性管理和金融治理。但最为根本的,还是要改革当下的国际货币体系,因为无论是经常账户失衡还是资本账户失衡,根本原因都在于当下国际货币体系中美元作为主导货币的地位。作为全球货币的执掌者,美国在货币政策制定时必然优先考虑本国利益,极有可能诱发在货币、汇率政策上以邻为壑的道德风险。仅从客观角度看,美国国际收支平衡和满足全球流动性需求之间一直以来也存在难以兼顾的矛盾(“特里芬两难” )。不可否认,以美元为主导货币的国际货币体系一直是资本全球化运行的金融制度基石,美元在其中起到了重要的锚定作用。但是,美元“特里芬两难”固有内在矛盾也在不断削弱其信用基础,并成为全球经济金融形势动荡的根源(王道平、范小云,2011)。而且,美国凭借美元独一无二的全球主导货币地位独享庞大的国际铸币税收益(陈雨露等,2005),进一步加剧了各经济体在经济全球化进程中收益与风险的不对等性。因此,现行国际货币体系本质上是一种具有内在不稳定性且利益分配严重失衡的制度,已无法有效反映新兴经济体不断上升的经济地位和利益诉求。

2016年人民币正式纳入特别提款权(SDR)迈开了人民币国际化的第一步,对当下国际货币体系的改革可谓恰逢其时。理论研究表明,基于中国庞大的经济体量和较快的经济增长速度所能提供的强大偿付能力,人民币国际化对于稳定国际货币体系具有不可替代的作用(范小云等,2014)。英国“脱欧”后欧元在国际货币体系中的地位进一步被削弱,这将在客观上强化当下美元主导地位的优势,但同时也为人民币国际化创造了新的空间和更大的需求。未来人民币将通过国际化逐渐发展成为全球主要储备币种之一,构成美元、欧元、人民币多极化的国际货币体系。

(五)劳动要素配置全球化

经济全球化带来了史无前例的人口跨国迁徙规模。根据世界银行统计,截至2015年全球移民总人数约2.43亿,占全球总人口的3.3%,其中国际移民占高收入国家人口比重高达13.6%。这同时也带来了日益突出的移民和难民问题。根据皮尤研究中心(Pew Research Center)研究,截至2014年美国非法移民人数在1100万左右,占移民人口的26%和总人口的3.5%。非法移民群体作为低廉的劳动力资源虽然带来了东道国经济绩效的增长,但也冲击了劳动力市场,挤占了公共资源,往往混杂文化、族群问题成为社会矛盾激化的直接诱因。而难民问题则涉及到更加复杂的政治伦理,往往使得发达国家在难民接收议题上进退失据,陷入义利之争的窠臼之中难以自拔。当下移民和难民问题频发,在一定程度上反映了欧美发达国家经济中深层次的结构性问题:持续低迷的生育率、僵化的劳工体制、刚性的社会福利制度长期困扰其经济发展势头,从低收入国家吸纳更低成本的劳动力有其内在的必要性,但刚性的社会福利制度又降低了社会经济结构自我调整能力,使其面临外来冲击时更加敏感和排斥。因此,严格的移民壁垒在较长时期内都不会消除,劳动力跨国自由流动难以实现,或将延续当下的大趋势。

另一方面,国家内部劳动力的跨区域转移,特别是城市化进程,同样也是劳动要素配置全球化的重要组成部分。由于发达国家已经完成城市化和国际移民受到严格限制,新兴和发展中经济体内部的城市化进程成为全球范围内劳动要素优化配置的最主要途径。伴随产业资本的跨国迁移,劳动就业岗位的跨国配置会引致东道国内部劳动力跨区域转移,塑造国家内部的经济版图、产业分布和城市格局。以中国为例,《中国流动人口发展报告2016》显示,2015年中国流动人口规模高达2.47亿,占总人口的18%,且人口继续向东部发达地区和沿交通线地区聚集,超大城市和特大城市人口持续增长。相较于严格的国际人口迁移壁垒,主权国家内部人口迁徙政策具有更大的调整弹性和改革空间,能够起到优化资源配置,释放经济发展潜力的作用,因此也是中国结构性改革的重要组成部分。对于其他新兴和发展中经济体而言,当下推进城市化最大的桎梏在于其薄弱的基础设施条件。*国际移民组织编著,中国与全球化智库译:《世界移民报告2015:移民和城市管理人口流动的新合作》,2016年6月。世界经济论坛《2015—2016年全球竞争力报告》显示,亚洲发展中国家基础设施普遍低于全球平均水平,尤其是南亚、中亚国家的基础设施极度落后,“一带一路”倡议提出基础设施互联互通正是破解这一瓶颈的最有力举措。“一带一路”、亚投行将为沿线国家提供以基础设施、资金、项目为载体的区域性公共产品,满足沿线国家提高基础设施水平和实现工业化、现代化的迫切需求,将极大地促进亚洲发展中国家的城市化进程,为下一阶段经济全球化提供新的动能。

(六)全球化与全球治理体系的重构

英国“脱欧”加速了欧洲相对走弱的趋势,美国孤立主义抬头将制造新的动荡,国际政治经济格局不稳定性随之加剧,全球治理的难度和复杂度都在加大。与此同时,新兴和发展中国家崛起的群像正在重塑全球政治经济版图,为稳定当前局势注入了新的力量,世界政治经济秩序将进一步显现为美国、欧洲、新兴经济体三足鼎立的局面。在此背景下,G20作为当下加强国际经济合作与协调的首要平台,其重要地位更加凸显,影响力也将进一步上升。G20反映了新兴经济体日益上升的世界经济地位和在国际事务中扩大的话语权,有利于促成更加公平合理的国际秩序格局。在议题方面,G20议题涵盖了全球宏观经济政策协调、防范化解系统性金融风险、结构性改革、遏制贸易保护主义等当前全球经济治理中最为迫切和重大的议题。在治理方式上,以议题为中心建立国家间的合作伙伴关系,治理模式更加灵活高效,避免了僵化体制的约束。G20 杭州峰会上,中国作为G20轮值主席国以“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”作为峰会主题,设置了创新增长方式、更高效全球经济金融治理、强劲的国际贸易和投资、包容和联动式发展等四大议题板块,为推进全球化提供了全面的战略蓝图和行动纲领,体现了当下和平发展、合作共赢的时代主流精神。未来G20还需要不断创新与完善其长效机制建设,包括设立内部常设机构,建立与其他国际机构工作协调机制,以切实增强G20决策的执行力度和落实程度,更好地推动全球经济治理体系改革,以适应新形势下世界经济日益复杂多变的诉求。

在国际贸易领域,WTO多边机制仍然是全球贸易规则的主渠道,但难以有效应对多种利益诉求不断分化的新形势,国际经贸体制的变革在多元化探索中酝酿。多哈回合贸易谈判在2001 年启动后久议不决、陷入僵局,历经12年谈判才达成WTO成立19年来的第一份多边协定。在多边协定框架内突破有限的情况下,作为次优选择的双边和区域自贸谈判成为对WTO多边机制的有益补充,推动贸易和投资自由化的进程(石静霞,2015)。据中国与全球化智库(CCG)最新发布的年度报告显示,截至 2015 年,WTO备案的自由贸易协定(FTA)达 600多份,其中400多份已生效,平均每个WTO成员签署13份FTA,已经有90%的WTO成员国参与了各种类型的制度化区域合作。*中国与全球化智库:《亚太自贸协定:后TPP时代的最佳选择?》,2016年12月。FTA的井喷带来的是谈判议题、区域合作、协定方式的多元化,涵盖了更加广泛的经贸内容,近年来在开放程度和自由化程度上也超过了WTO标准。因此,双边和区域经贸合作成为当下推动国际贸易投资自由化和国际经贸体制变革的主要路径。但是,各类纷繁复杂的双边和区域贸易协定也带来了经贸规则体系碎片化倾向。尤其是在英国“脱欧”之后,这种趋势将进一步加深,有效整合碎片化经贸规则体系的呼声日渐高涨。

近年来,以中美为中心的区域经贸合作呈现出巨型化特征,中美在其各自主导的框架内展开全球范围的布局。在奥巴马任内,美国主推“3T”体系,即TPP、TTIP(跨大西洋贸易及投资伙伴协议)、TiSA(全球服务贸易协定),试图以此为框架建立全新的国际经贸体制,形成了对WTO多边机制的威胁。其中,美国推进TPP的目的,不仅在于通过高标准、排他性的贸易规则体系重构更加符合自身利益的亚太地区经贸生态,为亚太再平衡战略提供战略支柱,而且试图以此确保未来在国际经贸体制中领导者和规则书写者的地位。然而,特朗普表态退出TPP,以及TTIP推进长期无果,意味着美国主导的“3T”体系胎死腹中。未来美国将转而更加重视保护本国利益,甚至可能采取抛弃多边机制的极端举措。

美国政策转向为中国推动“一带一路”、亚投行建设,以及推进区域全面经济伙伴关系框架协定(RCEP)建设提供了新的机遇,也带来了挑战。一方面,在“一带一路”倡议中,中国以基础设施互联互通和产业投资合作为主轴,与沿线国家签订双边FTA和双边投资协定(BIT),非但不排斥相反还倡导补充与整合沿线国家现有的各种多边、双边、区域和次区域合作机制。虽然“一带一路”在开放水平和相关议题标准上与TPP的高标准存在明显差距,但其最大的潜力及意义在于,将一些因地缘、技术等方面的不利因素而长期无缘全球化进程的欠发达国家和地区纳入了全球价值链,为经济全球化创造下一个10亿级的市场。另一方面,RCEP虽然容量足以匹敌TPP,但其参与国开放程度差异较大为其推进带来了很大难度。中国参与并主导RCEP的意义在于,在美国退出TPP的情况下,以RCEP和“一带一路”为框架推动亚太自贸区(FTAAP)的建立,有利于奠定中国及新兴经济体在未来国际经贸体制中规则制定者的地位。美国退出TPP也不意味美国对中国主导RCEP乐观其成,必然会在RCEP的建设上设置障碍。因此,中国既要在推动RCEP中发挥更大作用,也要做好准备面对相应挑战,同时还应认识到,未来国际经贸体制的确立有赖于中美两国的共识,并在二者的合作与博弈中共同完成。

三、全球化新形势下中国面临的机遇与应对战略

概括而言,当前世界政治经济和全球化的新形势特点如下:第一,全球经济仍在深度调整阶段,但新技术、新行业、新市场孕育新机遇,全球范围内的结构性改革积聚新动能,新兴经济体成为世界经济发展的新引擎。第二,英国“脱欧”事件带来冲击,美国孤立主义、单边主义的政策主张将带来不确定性,但和平发展、合作共赢仍是时代的主流精神,改革重构中的全球经济治理体系也将促成更加公平合理的国际秩序格局。第三,后危机时代的经济全球化进入深化发展与反全球化的十字路口,但在新兴经济体崛起的引领之下,世界经济在全球化深化中前进的趋势不会改变。

对于中国而言,当前经济全球化的新形势既带来了机遇也带来了挑战,总体上机遇大于挑战。第一,世界经济形势虽然总体低迷,但其中蕴含发达经济体和新兴经济体间经济实力此消彼长的变化脉络,世界经济的复苏离不开中国的引领,也需要中国在全球经济治理中发挥更大作用。第二,在反全球化逆流回潮、贸易保护主义抬头的当下,作为全球第二大经济体和新兴经济体的领军国家,中国理应高举维护和推动全球化的旗帜,在新一轮经济全球化中发挥更大主导作用。尤其是在特朗普入主白宫后美国政策不确定性剧增的当下,世界更加需要中国承担提振经济、遏制反全球化的使命,这为中国对外开放、实施“一带一路”战略、参与并领导构建更加公平合理的国际秩序格局提供了全新的历史机遇。第三,虽然贸易保护主义政策短期内将加重中国经济下行压力,但长期看,中国经济未来趋势取决于自身的发展动力,并有赖于结构性改革的成效。当前,中国经济步入经济增速换挡、结构优化、动力转换的新常态,以改革促进开放,以开放倒逼改革,是中国改革开放以来取得伟大成就的宝贵经验,也是我们应对新形势的必然选择。中国是经济全球化的受益者,更是贡献者,在挑战与机遇并存的全球化新形势下,从容面对挑战,紧抓历史机遇,继续坚定不移地坚持改革开放,实现更高水平的开放,将是中国新时期对外开放战略的基本态度。对外开放战略主要包括以下内容。

(一)以创新驱动实现发展,推动产业升级和外贸升级

实施国家创新驱动发展战略,实现到2020年进入创新型国家行列的初步目标,初步形成创新型经济格局:若干重点产业进入全球价值链中高端,成长起一批具有国际竞争力的创新型企业和产业集群,科技进步贡献率提高到60%以上,知识密集型服务业增加值占GDP的20%。*国务院:《国家创新驱动发展战略纲要》,2016年5月。落实《中国制造2025》战略规划,推动智能制造工程、工业强基工程、高端装备创新工程等五大工程建设,实现2020年迈入制造强国行列的初步目标。推进大众创业、万众创新,发展创客经济,加快技术、产品、业态创新,培育发展新产业,打造发展新引擎。加快培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外经济新优势,推动高端装备出口,提高出口产品科技含量和附加值。利用自贸区建设经验,在对外服务贸易协定中逐步研究实施服务业外资负面清单准入模式,扩大金融、教育、医疗、文化、互联网、商贸物流等领域开放。以产业升级和提高效率为导向,促进生产性服务业专业化,引导生产企业加快服务环节专业化分离和外包,扩大服务出口,促进在岸、离岸服务外包协调发展。

(二)推进供给侧结构性改革,构筑经济长期增长动能

以“三去一降一补”五大任务为抓手,继续加快推进供给侧结构性改革,全面推进各项体制改革,构筑经济长期增长动能。积极稳妥推进“去产能、去库存、去杠杆”,通过政府有效推动和市场引导,实现生产要素优化配置和供需再平衡。“去产能”方面,继续推动钢铁、煤炭行业等重点领域化解过剩产能,紧抓处置“僵尸企业”的工作重点,防止过剩产能死灰复燃。“去库存”方面,加大户籍制度改革力度,建立健全农民工进城的财税、土地等配套制度,将去库存与促进人口城镇化相结合,推进新型城镇化建设。“去杠杆”方面,降低企业杠杆率,规范政府举债行为,防范化解金融风险,坚决守住不发生系统性和区域性风险的底线。“降成本”方面,推进行政体制、税收体制、金融管理体制等领域各项改革措施,取消不合理收费,削减简化行政审批,帮助企业有效降低税费负担以及财务、物流、用能等各项成本。“补短板”方面,着力扩大有效供给,打好脱贫攻坚战,坚持精准扶贫、精准脱贫,加快教育科技体制改革,加大人力资本投资,使劳动者更好适应市场环境变化。在供给侧和需求侧两端同时发力,通过改革推进结构调整,既着眼于实现当前化解过剩产能和库存、降低企业成本和化解系统性金融风险的短期结构调整任务,又注重补足经济发展各项短板,推进混合所有制改革等经济体制改革,实现转变经济增长方式、构筑经济长期增长动能的长远目标。

(三)立足命运共同体理念,推进更具包容性的全球化

以命运共同体理念作为中国主张,创造具有中国特色、世界普遍认同的国际政治话语体系。相互依存的国际权力观、共同利益观、可持续发展观和全球治理观,为建设人类命运共同体提供了基本的价值观基础(曲星,2013)。命运共同体思想承认世界的多样性和差异性,同时更强调随着全球化深入,国际社会日益成为一个你中有我、我中有你的命运共同体,因此倡导和平与发展,坚持协同联动,打造开放共赢的合作模式。以命运共同体理念作为中国的主张,消解国际政治中的孤立主义和单边主义,化解地缘政治冲突和文明冲突,为经济全球化和中国的对外开放战略创造良好的国际政治环境及能够被广泛接受认同的话语体系。

以发展意识和包容性意识升华全球化观念,提倡建设更具包容性的全球化,坚持公平包容,打造平衡普惠的发展模式。建设更具包容性的全球化意味着全球化、区域经济一体化的利益惠及所有国家、所有居民,特别是欠发达国家和弱势群体。同时,建设更具包容性的全球化也要求积极应对全球化带来的失业、贫富差距、环境问题,实现包容性发展。因此,建设更具包容性的全球化是全球化新形势下融入了发展、普惠、公平的全新全球化发展理念,中国倡议的“一带一路”正是建设更具包容性的全球化这一思想的具体体现。基础设施建设作为一种公共产品,能够惠及发展中国家全体普通民众,不仅能够直接提升其福利水平,在建设过程中所涉及到的就业也更加广泛,并为今后经济长期发展奠定了基础。

(四)积极参与全球经济治理,推动完善全球经济治理体系

积极参与全球经济治理和全球性经济规则制定,打造公正合理的治理模式。以G20作为最主要的平台,推进新时期经济全球化治理体系的构建,加强在国际事务和经济全球化中的话语权,积极承担国际责任和义务,主动提出并引领讨论全球化发展中的重大议程。继续坚定支持WTO多边贸易体制,努力维护WTO的主渠道地位,积极推动多哈回合“后巴厘”谈判进程,落实《WTO贸易便利化协定》,坚定反对各种形式的贸易保护主义。以亚投行作为主要平台,推进并创新全球金融治理体系建设,积极参与全球金融监管合作和全球金融稳定机制建设。

积极引导推进区域经贸合作。以“一带一路”为载体,加强与沿线国家的经贸合作,包括推进与“一带一路”战略平行的中巴经济走廊、中印孟缅经济走廊建设,签订双边FTAs 和BITs,积极推进建设“一带一路”沿线国家自由贸易区。利用中国亚太地区大国的优势,积极参与RCEP建设,促进RCEP破局与落地,在亚太经合组织(APEC)框架下推进FTAAP建设。发挥印度、巴西、俄罗斯、中国在服务与货物贸易中的比较优势,考虑筹划建设金砖国家自由贸易区,尝试推动金砖国家经济一体化进程。协调“一带一路”沿线国家和金砖国家共同推动制定适合新兴及发展中国家发展需求的国际经贸规则与多双边合作模式,争取同大部分新兴经济体、发展中大国、主要区域经济集团和部分发达国家建立国家自由贸易区,构建金砖国家大市场、新兴经济体大市场和发展中国家大市场,逐步建成面向全球的高标准自由贸易区网络。

(五)推进“一带一路”建设,深度融入全球经济

推进“一带一路”国家战略,将“一带一路”国家战略作为新时期扩大对外开放、深度融入全球经济的突破口。“一带一路”是新时期下中国主动走出去,改变对外开放格局,深度融入全球经济的重大战略新举措。其战略重要性不仅在于短期内输出产品、产能,更在于以互联互通的模式向沿线及周边国家输出资本、技术,“走出去”吸纳并配置自然资源、人力资源等全球资源要素,构建以中国经济结构和价值链为核心、与中国产业体系相匹配的全球价值链体系亚洲板块。“一带一路”沿线国家广阔的市场空间和未来实现工业化后更加庞大的新兴市场容量,也为中国当下的技术升级、产业结构升级和未来发展提供了新机遇。因此,“一带一路”国家战略是统筹国际开放和国内发展两个大局的战略枢纽。

落实“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”五大方面的工作重点。在政策沟通方面,健全重大项目协调推进机制,促进政治互信,达成合作新共识,共同制定推进区域合作的规划和措施。在设施联通方面,依托中国丰富的基础设施建设经验和技术积累优势,逐步构筑形成连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的交通、港口、能源、通信基础设施网络。在贸易畅通方面,一方面加快投资便利化进程,消除投资壁垒;另一方面,以“一带一路”战略和国际产能合作为载体,实现对外投资快速增长,优化与沿线国家的产业链、价值链分工布局,主动“走出去”参与全球资源要素的优化整合,为国内供给侧结构性改革创造良好外部环境。在资金融通方面,以亚投行、丝路基金、金砖银行为平台,妥善解决融资问题,促成中国与沿线国家经贸投资合作更多使用人民币结算。同时,以“一带一路”建设为契机,发挥中国在资金方面的优势,将亚投行打造成全球金融体系重要一极,逐渐增强中国通过国际金融组织影响全球事务的能力。在民心相通方面,加强人文交流,讲好“中国故事”,促进更多沿线国家认同和支持“一带一路”建设与中国发展,也使“命运共同体”和更具包容性的全球化发展理念深入人心。

(六)推进自贸实验区建设,全面提升对外开放水平

积极推进自贸区建设,发挥好自贸区的制度创新功能,以自贸区作为试验田,提升贸易、投资、金融、服务、知识产权等各个领域的对外开放水平。在自贸区内,结合中国实际情况,适当借鉴TPP的条款,探索贸易投资新规则,为未来可能的高标准贸易规则创造适应过程。进一步缩小自贸区负面清单管理制度的项目限制范围,并将负面清单管理制度有序推广至全国。利用自贸区作为金融改革方面的试点,尝试资本项目自由兑换、人民币跨境使用等,提高金融开放水平与投融资便利化水平。发挥沿海自贸区和内陆自贸区各自区位优势,以自贸区作为桥头堡对接国家“一带一路”战略,引导自贸区企业“走出去”参与“一带一路”建设,为“一带一路”沿线国家经贸合作提供贸易投资便利化条件和金融支持。向条件适宜的自贸区积极推广上海自贸区、天津自贸区等先行自贸区的经验,形成沿海自贸区和内陆自贸区协同效应,形成东西互济、海陆统筹的开放格局,带动国内其他地区实现更高水平的对外开放。

(七)稳步推进人民币国际化,做好金融改革配套工作

继续稳步有序推进人民币国际化,做好金融改革配套工作。随着美元进入新一轮加息周期,世界各主要国际货币面临贬值预期,为人民币国际化带来了短期压力。但应认识到,人民币国际化是一个十分漫长的过程,有序稳妥推进才是关键,因此要做好人民币国际化的路线图和时间表的长远规划。近期保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,长期稳步推进人民币汇率市场化改革和基准利率形成机制改革,减少非市场化因素的影响。主动倡导并参与区域经济和货币合作,以官方合作方式助推人民币国际化,以贸易结算和投资计价引导人民币“走出去”。借助“一带一路”历史机遇,发挥好亚投行主要金融平台的支持作用,围绕“一带一路”和国际产能合作等国家重大战略,推动跨境人民币投融资业务发展。在资本账户开放方面仍坚持渐进、可控与审慎的原则,稳妥推进资本账户的逐步开放,发挥好离岸金融市场的作用,为资本账户逐步开放提供缓冲带。以人民币加入SDR为契机,继续提升中国在IMF中的地位和话语权。提升金融监管能力和水平,建立风险监控机制,以资本流动的宏观审慎管理确保金融稳定性,守住不发生系统性金融风险的底线。

1.陈宗胜:《经济发展中的收入分配》,上海人民出版社、上海三联书店出版社、格致出版社1991年版。

2.陈雨露、王芳、杨明:《作为国家竞争战略的货币国际化:美元的经验证据——兼论人民币的国际化问题》,《经济研究》2005年第2期。

3.王道平、范小云:《现行的国际货币体系是否是全球经济失衡和金融危机的原因》,《世界经济》2011年第1期。

4.杨励、韩倩倩:《经济全球化与危机背景下的贸易保护主义——历史脉络、根源与前瞻》,《国际贸易探索》2012年第2期。

5.刘鹤:《两次全球大危机的比较》,《管理世界》2013年第3期。

6.曲星:《人类命运共同体的价值观基础》,《求是》2013年第4期。

7.殷剑峰:《储蓄不足、全球失衡与“中心—外围”模式》,《经济研究》2013年第6期。

8.胡立君、薛福根、王宇:《后工业化阶段的产业空心化机理及治理——以日本和美国为例》,《中国工业经济》2013年第8期。

9.范小云、陈雷、王道平:《人民币国际化与国际货币体系的稳定》,《世界经济》2014年第9期。

10.王鸣鸣:《奥巴马主义:由涵、缘起与前景》,《世界经济与政治》2014年第9期。

11.皮凯蒂著,巴曙松等译:《21世纪资本论》,中信出版社2014年版。

12.石静霞:《国际贸易投资规则的再构建及中国的因应》,《中国社会科学》2015年第9期。

13.金碚:《论经济全球化3.0时代——兼论“一带一路”的互通观念》,《中国工业经济》2016年第1期。

14.黄阳华:《工业革命中生产组织方式变革的历史考察与展望——基于康德拉季耶夫长波的分析》,《中国人民大学学报》2016年第3期。

15.上海发展研究基金会全球金融治理课题组:《全球金融治理:挑战、目标和改革——关于2016年G20峰会议题的研究报告》,《国际贸易评论》2016年第3期。

16.金玲:《英国脱欧:原因、影响及走向》,《国际问题研究》2016 年第4 期。

17.李俊:《我国对美国服务贸易逆差问题研究》,《开放导报》2016年第5期。

18.杨盼盼:《G20结构性改革的进展与评述》,《国际贸易评论》2016年第5 期。

19.贾根良:《第三次工业革命与工业智能化》,《中国社会科学》2016年第6期。

20.国际移民组织编著,中国与全球化智库译:《世界移民报告2015:移民和城市管理人口流动的新合作》,2016年6月。

21.全球贸易新常态与经济治理新框架课题组:《“一体两翼、三足鼎立”:贸易新常态、治理新框架、开放新战略》课题报告,2016年9月28日。

22.Acemoglu D.Technical Change,Inequality,and the Labor Market,JournalofEconomicLiterature,2002,40(1).

23.Brunnermeier M.Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008.TheJournalofeconomicPerspectives, 2009,23(1).

24.Song Z.,Storesletten K.and Zilibotti F.Growing Like China,AmericanEconomicReview,2011,101(1).

25.Borio C.and Disyatat P.Global Imbalances and the Financial Crisis:Link or No Link?BankforInternationalSettlementsWorkingPaper,2011.

26.Jin K.Industrial Structure and Capital Flows,AmericanEconomicReview,2012,102(5).

27.Shin H.,Zhao L.Firms As Surrogate Intermediaries:Evidence From Emerging Economies.Manuscript,Princeton University,2013.

28.Shin H.The Second Phase of Global Liquidity and It’s Impact on Emerging Economies,VolatileCapitalFlowsinKorea.Palgrave Macmillan US,2014.

29.Autor D.Why Are There Still So Many Jobs?The History and Future of Workplace Automation,JournalofEconomicLiterature,2015,29(3).

30.McCauley R.,McGuire P.,Sushko V.Global Dollar Credit:Links to US Monetary Policy and Leverage.Economic Policy,2015,30(82).

31.Gaspar V.,Obstfeld M.and Sahay R.Macroeconomic Management When Policy Space Is Constrained:A Comprehensive,Consistent,and Coordinated Approach to Economic Policy.Staff Discussion Note 16/09,International Monetary Fund,Washington DC.2016.

责任编辑:李 蕊

陈宗胜,南开大学教授、中国财富经济研究院名誉院长;