民族音乐学与神经生物学相遇①

——音乐行为与疗愈功能探究

周显宝(厦门大学 艺术学院,福建 厦门 361005)

民族音乐学与神经生物学相遇①

——音乐行为与疗愈功能探究

周显宝(厦门大学 艺术学院,福建 厦门 361005)

民族音乐学家对不同族群与区域如何利用他们的音乐维护健康、治疗疾病这一现象越来越重视,医学民族音乐学因此应运而生。古代先哲们对于音乐与灵魂、同一与差异的认识和诠释,为该学科的诞生奠定了基础。其中,迷幻(trance)仪式音乐事象首先成为该学科关注的重点,随着实地考察与研究的逐步深入,音乐智力对人的身心疾病干预和治疗的真相被揭开,尤其是当代神经生物学(Neurobiology)揭示出:建立于大脑愉悦回路(compass of pleasure)和奖赏机理(mechanism of reward),及其神经系统可塑性(neuroplasticity)和适应性(neuro-adaptation)基础之上的愉悦与快感、上瘾与痛楚等,是导致音乐治疗观念和技术呈现出多样性和复杂化的真正原因。纳米机器人的完善和应用有可能有效助力医学民族音乐学研究进入一片新天地。

愉悦回路;奖赏机理;医学民族音乐学;大脑神经系统;音乐行为

导 语

民族音乐学家通过对世界各地不同族群与区域大量的实地考察和研究发现,人们的生存、生活、文化、体质的进化、衣食住行及思想情感交流,包括对自己身体健康和疾病治疗的观念、行为和方式,都具有鲜明的地方性、差异性,亦不乏相似性。

在过去相当长时间内,民族音乐学家较多关注音乐舞蹈等艺术活动的审美功能和娱乐作用等实用的一面,以及它们对于当地人的历史记忆、遗产传承和文化认同的价值等,较少更进一步地深入挖掘、探讨他们如何利用本土或外来的音乐艺术维护健康、治疗疾病方面的历史遗产和文化现状。

当前国际上通行的音乐治疗学在进行个案治疗和实际操作之前,虽然针对来访者首先要进行评估和分析,但对于文化与环境等外部因素及其差异性的重视还远远不够。[1]这就需要医疗人类学、医疗民族音乐学,甚至生物人类学和神经生物学的介入和联合行动。一方面,从内部进行实验和探索,人的大脑神经系统与音乐舞蹈艺术之间是如何发生、如何互动、如何运行的;另一方面,从外部进行观察与分析,不同的文化历史、空间环境和生态结构对于人的文化认知、艺术表达和音乐行为是如何影响和塑造的。只有当我们了解清楚这种表里互动、内外融通的真相,才能最终为我们深入了解不同文化背景、不同民族环境下的健康维护和疾病治疗的客观事实和关键因素打通一条捷径。

一、医学民族音乐学:古老与现代的融合与再生

从西方古希腊时期的柏拉图(Plato,B.C. 427 - B.C. 347)②柏拉图在西方教育史上第一次提出了“四科” (算术、几何、天文、音乐) ,其后便成了古希腊课程体系的主干和导源,支配了欧洲的教育达1500年之久。他第一个确定了心理学的基本概念与规范,并使之与教学紧密结合。时代开始,音乐就被认为担负着除了审美和娱乐以外的职责——音乐与心灵具有对应关系,音乐的功能和作用绝不仅仅是审美和娱乐,她还具有完善灵魂、抚慰情感、影响情绪和塑造人格的价值,音乐是“情欲”、“愿望”,甚至“灵魂”的最恰当的表达,音乐是观念与现象之间的桥梁。[2]201

(一)西方古代先哲眼中的“音乐”与“灵魂”

尽管柏拉图没有明确说到“迷幻(trance)与音乐舞蹈具有直接关系”,但至少柏拉图认为,音乐不仅可以塑造灵魂,音乐还可以治愈灵魂的各种疾病,音乐具有让灵魂回到理性秩序的能力。[3]80-85柏拉图实际上从精神病理学的角度说明人变坏是因为体内的功能机制出了问题、灵魂缺乏良好的培养所致。用现代科学来解释:人的行为方式或道德品行不仅是由灵魂品质所决定的,还受到人体内的功能和机制——人的大脑中的回路(compass)和神经系统(neural system)的左右。

柏拉图理论的主要继承、发展者是其最著名的学生亚里士多德(Aristotle,B.C. 384 - B.C. 322)。亚里士多德在其《政治篇(The Politics)》中提出:音乐除了教育的功能之外,还可以用于娱乐和智力的享受。更重要的是对于一些心理情绪,比如,对于怜悯、恐惧等这一类情绪,可以通过音乐、舞蹈和戏剧而加以缓解或消除。[4]他们师徒二人都认为艺术、音乐是人类对于其所处的现实世界和灵魂深处的“模仿(mimesis)”,然而,他们对模仿的功能和价值的看法却迥然不同。柏拉图认为艺术、音乐对现实的模仿是虚假的,诗和艺术、诗人与艺术家都应被赶出“理想国”,而亚里士多德则强调“艺术不仅反映现实,且具有高度的真实性”。艺术、音乐可以起到“教育”人、“净化”心灵的作用。

今天,“模仿”一词,属于生物学范畴用语,原意为“拟态”、“模仿”、“疾病模仿”等,它跟疾病的治疗有关,而在哲学范畴的诗、艺术和音乐,正如亚里士多德在《诗学(Poetics)》中所说:史诗与悲剧、喜剧和酒神颂歌,以及大部分的阿夫洛斯管、里拉琴音乐等都是对现实世界具有必然性和普遍性的本质和规律的模仿。人在模仿过程中获得知识和快感,人在看绘画时可以获得愉悦感、欣赏悲剧时感到痛楚,然而,情绪却得以减轻、缓和或放纵、解除。人在音乐的氛围中得以摆脱疲惫、忘却痛苦……总之,艺术、音乐可以让人的情绪得到宣泄而至平衡,人的情感得以抚慰、陶冶,心理趋于健康、和谐。[5]27-38

由此可见,西方文明肇基之初,先贤哲人们就认识到了:悲剧、诗歌和音乐舞蹈等艺术同人的灵魂、心灵与身体之间的内在关系,音乐具有塑造人的灵魂、干预人的心理情绪、影响人的身体状况的功能和作用。这就为现代音乐治疗学、医学民族音乐学等学科的诞生埋下了伏笔。

(二)同一与差异平衡统一法则的延续与再生

柏拉图在其《蒂迈欧篇(Timaeus)》中谈到了音乐具有塑造灵魂作用的原因是什么,亦即音乐可以疗愈灵魂各种疾病的原因是什么。他提出了两种“灵魂”说,即“宇宙的灵魂”和“人类的灵魂”。这两种灵魂都具有音乐性的结构——灵魂的和谐、数学的比例、音乐的音高关系具有同构性或相似性。是造物之神把三种元素进行组合之后才得到了这个类似的结果,即存在(existence)、同一(sameness)和差异(difference)。[3]77-83同一性和差异性的和谐共存、平衡统一、并行不悖,决定了灵魂的和谐与完美,也就是人类灵魂的运动方式、音乐的比例关系与宇宙灵魂是否一致,能够影响人类的身体和心灵的协调与和谐与否。宇宙灵魂,也就是世界、自然及其自身的客观规律(在柏拉图和亚里士多德那里被认为都是由神所决定的)。在今天看来,每一时空中的宇宙灵魂结构都有差异,都与其它时空的宇宙灵魂相似或不同;而人类的灵魂,通过人的文化、艺术和音乐等外在形式表现出来的不同族群与区域的文化景观、精神风貌,随着时空的转变,也有各自的同一性和差异性。如果宇宙灵魂的同一和差异运动轨迹错位、秩序混乱;违背了大自然的天然规律,环境破坏、生态受损,就会给人间带来自然灾害和社会危机;一旦音乐的结构和比例有所失衡,就会有损人类心灵的平衡与身体的健康。

不同族群与区域的所谓人类的“音乐行为”,都有其一定的生物学基础,“世界上存在太多的音乐,于是,我们可以很合乎逻辑地猜想:世界上的音乐跟语言一样,也可能跟宗教一样,是人类固有的一种精神特性。产生音乐作品和表演的基本生理过程和感知过程,都可能受基因遗传的影响,因此,几乎每个人都具备这些本能。”[6]很多民族音乐学家发现:尽管人类不约而同地都有音乐行为,但音乐体系的多样性和音乐形式的复杂性,致使我们对于音乐的共性或统一规律难以确定和把握。这就导致人们对于任何音乐的形式和行为之间相似关系的探索和研究,都离不开生物学基础理论的了解和把握。正如英国民族音乐学家约翰·布莱金(John Blacking)所说:“有些基因和世界上大多数音乐体系中的成功表演所需的一些技能和能力有关。另一方面,迄今确认了的多数遗传倾向似乎与生理机能、健康和疾病状况相关,而与具体的认知能力和情感倾向无关。”[7]311

医学民族音乐学继承并发展了古希腊早期的哲学理念,不同族群与区域的音乐文化及其天然的同一性和差异性,对于当地人身心健康维护的重要性,是医学民族音乐学所要探究的核心目标和关键问题。古希腊时期的哲学思想是医学民族音乐学学科得以脱颖而出的早期理论源头之一。毋庸赘言,中国,乃至东方几乎与古希腊和古罗马在同一时期,甚至更早,也孕育出了医学民族音乐学学科核心理念的早期萌芽,详见笔者的《文化视野中的“身心救护”——医学民族音乐学的历史、现状与未来》一文。[8]

二、音乐与疗愈:医学民族音乐学视野中的保健治疗

医学民族音乐学对于一定族群与区域的人们身心健康维护、身心疾病治疗,始终脱离不了文化生态和行为方式这两大基本要素,同时,与一定的仪式环境和时空场合密不可分。

(一)迷幻与乐舞——殊常状态与超凡

医学民族音乐学的建立与发展受到医学人类学的左右和影响。西方人类学家马克斯·鲍曼(Max Baumann)曾经说过:“音乐,是人制造出来的、是一种可被接收到的声音能量,是社会交流过程中可以被感知到的、附着意义的印象或表达,是身体、精神与灵魂三者之间强有力的中介物。”[9]通过聆听音乐,人的心灵可以得到享受或滋养,身、心、灵三者之间可以得到连接和贯通。

音乐制造者进行音乐创作、人与人之间实现有效的音乐交流,首先需要身体和情感的共鸣,但至今还没有足够的证据可以证明:对于同一社会或族群成长起来的人,同样的音乐形式具有相同的意义和作用。何况在不同文化背景和音乐土壤中成长起来的人呢?音乐对于人而言,具有各种各样的差异性,即使某一特殊的旋律、节奏、音色或音质是否能够对于同一族群和区域中的不同的个体产生同样的触动或感觉,诸如,喜悦、愤怒、悲伤或快乐等,都没有足够的证据可资确认。[7]304-305对于迷幻或附体(trance)现象来说更是如此:人的意识状态的改变,不仅跟音乐的科学属性有关,更与音乐的文化属性相连;不仅与人的外部因素和条件有关,还与人的内部因素和构造——大脑神经系统中的愉悦回路和奖赏机理有关。因此,迷幻或附体的同一性和差异性、特殊性与复杂性,要求人类在认知、探索这一现象和规律时,不得不从文化与科学、艺术与技术、心理与生理方面进行双向而又综合性地探索与研究。

在不同的社会和文化、族群与区域中,人们对于健康、疾病、治疗,甚至音乐舞蹈的观念都有一定的差异。其中,有相当一部分人认为:在音乐舞蹈的中介和催化作用下,可以使人进入一种迷幻或附体状态,这种状态往往是忘我的、亢奋的、超常规的状态。此时此刻的施治者,往往是由一些具有特殊能力的人担任的,他们在某种程度上也被视为“医生”。[2]16-23比如,萨满仪式中的萨满师及其音乐舞蹈表演等。

在这一过程中,到底发生了什么?作为民族音乐学者,我们所观察、看到的是:局内人在刚刚发生过的音乐、舞蹈,包括其它现场声音在内——特定的音声环境中的超常行为和非凡表现。即:自我认同改变、行动能力反常,他们具备了平时不曾具备的能力,拥有了平常不曾拥有的身份和角色。整个过程完成之后,无论是施治者、被治者,仪式主持者、一般参与者,无论是个人,还是群体,他们的心理情绪都受到了干预和影响,精神状态和身体指标都得到了不同程度的改变。这一事实和现象,具有全球普遍性和历史一惯性,无论在西方或东方,包括中外各民族与区域在内,依然还能在民间找到这一历史遗产与现象的踪影。

“迷幻”这一超乎寻常的、似有神灵附体的殊常境界,在音乐舞蹈媒介的伴随下,使人进入了超凡脱俗的世界,改变了人在日常生活中的身心状态。由此可见,音乐舞蹈这一艺术媒介对于人的精神意识导引、心理情绪疏解、身心健康维护和疾病治疗等能够产生不同程度的干预作用和促进影响。

(二)仪式与展演——一般类型与常规

美国医学人类学家本杰明·科恩(Benjamin D.Koen)曾经强调:人的身体始终处于一个不断变化的动态过程——处于疾病或不平衡状态,而不断调整身心状态、消弭不良因素,渐趋平衡和健康状态即被视为维护或治疗的过程。他曾经对于不同仪式治疗语境与人类日常经验中的音乐和祈祷在治疗过程中的作用进行了详细阐释,建立了一个“音乐——祈祷”的动态模型。在这个模型中,主要有四个参量,“音乐”、“祈祷”、“音乐与祈祷组合”、“音乐与祈祷融合统一”等。这四个参量在音乐治疗过程中都会发生作用,但最后一种效果最佳。[10]这种仪式性音乐展演和治疗过程,形成了一种具有普遍性和一般性的类型与模式。

“祈祷”一词,一般指民间祭祀仪式中,祭拜者对于心中膜拜的神灵有所求而默默祈求或无声祷告等,但也包括仪式治疗中的施治者或主持人(spiritmedium, shaman)通过他们自己擅长的独特语言媒介和表达方式,包括吟诵、音乐或舞蹈等——有时也被称之为“咒语”来与神、魂或鬼之间进行沟通或索求等。比如,纳西族的东巴、蒙古族的博、满族的萨满等,尽管不同族群与区域的这类特殊身份和能力的人各有不同,不可完全等同和相互替代,但他们都具有与神灵沟通的独特能力和技术(mediumship),却形成了具有一致性和普遍性的现象和常规。

美国另一位人类学家亚历山大·阿兰德(Alexander Alland)则提出:文化是生物进化的一个适应过程,人类的适应是生物与文化共同作用的结果。而环境会阻碍和限制包括医疗在内的文化的发展。[11]医学民族音乐学则提倡在文化视野中就一定族群与区域的人们对于疾病的认知,以及适宜于该族群与区域医疗模式等问题进行考察、分析和研究。[12]这就提醒我们:在我们重视、强调文化“差异”的时候,不应忘记疾病的生物性因素,疾病自身也能影响人类及其文化与生态环境的发展变化。

其实,早就有人从神经生物学和音乐表演的角度来力求证实:人类通过音乐的幻想化情绪,可以重复音乐的典型表达或“表情形式(essentic form)”使对象或来访者产生预期的、相应的情绪状态。这种情绪状态其实就是“音乐治疗”赖以实现的基本条件。神经生理学家和钢琴家曼弗雷德·克雷内斯(Manfred Clynes) 曾认为:通过对自身音乐性的感觉,人们能够与音乐的内在律动产生共鸣,因为,从生理学角度来看,表达性动作,即“表情形式”在人体中已经进行了编码,并且在大脑中已经形成了“情感姿势”的表现形式。音乐是“表情形式的一种语言”,可以用来“向其他认可此种语言的人传递情感和特性。”[13]

由此可知:在一般仪式性的音乐展演过程中,通过音乐、舞蹈或戏剧等艺术媒介传递、交流情感不是凭空捏造,而是有着生物学基础的。这不是个别现象、特殊案例,而是一种基本模式和类型,并形成一种普遍性的常规。

(三)功能与应用——音乐智力与治疗

哈佛大学心理学教授霍华德·加德纳(Howard Gardner),受德国早期神经解剖学家、心理学家、大脑精神功能定位研究先锋——弗朗兹·约瑟夫·加尔(Franz Joseph Gall)在1796年提出的颅相学(Phrenology)①颅相学(Phrenology),是一种认为人的心理与特质能够根据头颅形状确定的心理学假说。虽然已被现代科学证明不成立,但对后世关于大脑的研究起到了积极推动作用。的影响,提出:大脑可以分为不同特定区域,每个区域对于一定任务表现得更加重要,而对于其他区域则没有那么重要。加纳德从一开始认为可以分为七大区域,到后来又进一步发现、补充到八大区域。其中,放在第二位、紧跟着“言语”之后的就是“音乐——节奏智力(Musical-rhythmic intelligence)”区域,这一区域的功能主要包括感受、辨别、记忆、改变和表达音乐的能力,一般表现为对于音乐,包括节奏、音高、音色和旋律的敏感,以及通过作曲、演奏和歌唱等表达音乐的能力。除此之外,尽管这种智力最富特征、最有效体现其功能都是在音乐创造方面,但是,“它还是能够促进其它很多行为的基本智力”。加德纳关于音乐智力的研究论断有助于民族音乐学家认识到“音乐智力”能够成为多种非音乐活动的模仿系统。[14]因此,音乐智力活动能够在“非音乐性”的文化现象、社会现象,甚至科学现象中发挥作用。

音乐智力也可以在不同族群与区域的群体或个体健康维护和疾病治疗方面发挥作用是毋庸置疑的。人的智力,既有先天遗传的作用,也离不开后天环境的影响。先天的大脑及神经系统只是提供了智力发展的潜在条件和自然素质,并不意味着先天素质好的人,其后天的智力就一定高。后天的文化环境及生活经验在一定程度上决定着有机体的智力发展水平。这也印证了神经生物学中关于“人的大脑神经系统具有可塑性和适应性”的论断。

一方面,音乐智力具有独特性,可以以非言语性和诗意的方式认识、组织、解决诸多非“音乐性”的事物、现象和问题。另一方面,音乐的这种能力,还是人与人之间、文化与文化之间进行交流的重要手段和途径。由此可以看到音乐智力的“同一性”的一面,它在人们进行音乐创造、音乐欣赏、音乐治疗过程中发挥作用。对于音乐兴趣爱好的形成、音乐审美愉悦的满足、音乐干预治疗的实现等体验和过程,都离不开音乐智力的“同一性”和“普遍性”——即音乐(包括舞蹈)展演过程中,内在大脑神经运动共鸣、外在身体运动的一致。音乐创作是一种有意义,但不受某个概念框架约束,并且可以交流的“语境”,音乐审美、音乐治疗也遵循了这一规律。因此,音乐治疗也是一种体验,也是基于一切社会关系的交流过程的原型,是一种构建所有交流“相互趋同的关系”。[7]313正是通过这种相互趋同的关系,来访者和治疗者之间的互动关系、治疗师和病患者之间的医患关系才能够得以建立。

综前所述,在“殊常”和“一般”两种状态下的,以音乐、舞蹈或戏剧等表演艺术为媒介的治疗活动,都涉及到时空背景和生态环境等外部文化因素。但无论如何,这些外部的文化因素始终离不开人的主体创造和精神意识的支配,与人的音乐智力、认知方式和体验模式分不开,与大脑神经系统的养成和塑造分不开。

三、愉悦回路与奖赏机理:来自神经生物学的启迪

近年来,对于大脑神经系统的研究在认知科学领域中始终处于前沿地位。尤其是大卫·林顿(David J. Linden)及其团队对于大脑结构中的愉悦回路(compass of pleasure)的发现和研究,[15]对于表达性的艺术治疗,包括音乐舞蹈、戏剧影视、视觉造型艺术和诗词文学等,以及医学民族音乐学中的治疗原理和机制的探索极富应用价值和启迪意义。

林顿的实验和研究发现:“愉悦”和“上瘾”是人类的天性,是人类的性格和行为的生物性基础。大脑内部的这一“愉悦回路”一直起着控制和指挥人是否快乐的作用。文化与环境也是影响人类获得快乐的重要因素。人类为了生存与繁衍,必须要将自身的基因遗传下去,首先要吃与饮,其次是性与繁衍。而更多的快乐的需求,则需要特定的时空和场合才能发生,诸如在很多仪式场合,祈祷、音乐、舞蹈、戏剧表演,以及冥想所带来的超验的愉悦感受,已经成为人类文化生活中不可或缺的一个组成部分。

(一)愉悦与快感的来源——审美体验的生物学基础

早在1953年,加拿大麦克吉尔大学(McGill University)认知心理生理学的开创者唐纳德·赫布(Donald Hebb)教授指导的两位博士后皮特·米尔纳(Peter Milner)和詹姆斯·奥尔兹(James Olds)曾经对老鼠的大脑进行移植电极实验,不小心错埋了电极的位置,却让他们意外发现老鼠大脑中的“快乐中枢(pleasure center)”——愉悦回路。老鼠为了获得“快乐”的刺激,竟然在一小时内机械性地连续重复一个动作数千次。老鼠的大脑与人的大脑结构极其相似,他们进一步深入实验研究,发现刺激大脑外部负责感觉与运动功能的表面皮层并不会发生奖赏(reward)效果,老鼠只是随机按压杠杆而已。而在大脑深处的结构中,能够获得“奖赏”效果的是一组相互连接的“回路(compass)”,全部位于大脑基底和大脑中线部位,包括“腹侧被盖区(ventral tegmental area)”、“伏隔核(nucleus accumbens)”、“内侧前脑束(medial forebrain bundle)”、“中隔区(septal area)”、“丘脑(thalamus)”和“下丘脑(hypothalamus)”等区域。但以上几个区域获得“奖赏”效果的刺激程度各不相同。其中,“内侧前脑束”愉悦回路的某些部位被刺激后,老鼠得到“快乐”奖赏较为强烈,每小时按压杠杆数千次,而刺激其它部位则只能促使老鼠按压杠杆2百次左右。

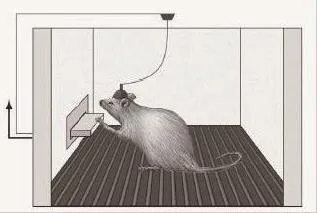

奥尔兹和米尔纳采用了心理学家斯金纳(B.F. Skinner)的操作调节箱(operant conditioning chamber),箱内设计有一个杠杆,只要小动物按压杠杆,就会获得一个奖励刺激——水或食物奖励或惩罚刺激——电击足部产生疼痛。被放进箱子内的老鼠不仅很快学会了按压杠杆来获得食物奖赏,还学会了躲避电击惩罚。他们二人对于这种箱子进行了改造:在老鼠按压杠杆之后,可以通过事先植入脑部相关位置的电极直接获得大脑刺激。他们发现,老鼠为了获得大脑刺激,竟然在一个小时之内,按压杠杆7千多次。老鼠的“快乐中枢”不断得到刺激,比任何其它部位的刺激都要强烈。两位博士后的后续实验和研究结果还显示:老鼠对于电极刺激其脑内愉悦回路区域的喜爱远远胜于食物和水,即便老鼠处于饥渴的状态也是如此。自我刺激的雄鼠往往毫不理会旁边发情的雌鼠,一次次走过会对足部产生电击刺痛的栅栏,去不断按压杠杆。雌鼠也会放弃自己刚刚新生、嗷嗷待哺的幼鼠,不顾一切地连续按压杠杆。这个与电源相连的杠杆成了老鼠一刻也不能离开的依赖(见图1)。

图1.老鼠自我刺激愉悦回路①插图Figure 1.1,由Joan M. K. Tycko所绘。[16]22

正如图中所示,在老鼠大脑的内侧前脑束区域的愉悦回路位置先植入电极,每当老鼠按压杠杆,就有短暂的电流通过电线刺激该区域。因此,奥尔兹和米尔纳得出结论:除了痛苦之外,快乐也是引发行为的动机。进一步实验研究发现:如果腹侧被盖区含有多巴胺(dopamine)的神经元受到激活,其它愉悦回路的神经元也会释放多巴胺。这时,人们就能够体验到愉悦感。这种感觉和行为也是一种积极的情感和美好的体验,也可称之为“审美”。[16]22-27

人的大脑认知神经系统具有可塑性和适应性,其驱动力则来自于某种外力——外在的文化和环境因素,通过内在神经元激活、多巴胺释放等来实现愉悦回路启动和奖赏机理畅通。人在不断获得愉悦满足的前提下,就会形成一种自觉意识、行为方式和动作习惯;而在愉悦回路得不到刺激和满足,奖赏机理阻塞不畅的情况下,就会寻求新的刺激和满足——创新或突破,不断尝试、不断冒险、不断征服。由此可见,大脑中“愉悦回路”的刺激对于人的感受、体验和其他行为所带来的影响是巨大的。它能够影响、干预、改变一个人的行为,尤其是对于失去平衡与和谐——所谓不良状态和异常行为实现改变,从而达到身心健康维护或疾病疗愈的效果。

(二)上瘾与痛楚的借鉴——激活愉悦回路和奖赏机理的另一种选择

从前文所述实验结果来看,老鼠大脑的愉悦回路不断受到电击信号的刺激而持续兴奋异常,久而久之,即可“上瘾(habituation)”,形成一种类似于抽烟、酗酒、赌博等一类的行为习惯。由于某些饮食、药物也可以起到刺激愉悦回路、获得奖赏、快感,愉悦回路和奖赏机理很快形成一种先后因果和联动机制。那么,这种互动机制和生物学原理,如果能够运用于音乐审美、音乐治疗和精神文明建设之中,当是一种理性的选择。有些饮食、药品、毒品亦可让人上瘾,日常生活中的饮料,比如咖啡、可乐、酒类饮品等,甚至各种富有地方区域特色的茶类饮品也会使人上瘾。透过这些司空见惯的生活现象,我们不难理解,大脑及其中的一些区域和回路是可以被塑造或被改变的——文化和习俗、社会和环境、经历和体验也可以塑造和改变大脑认知神经。

“上瘾”,从社会学、伦理学的角度来看,有正面和负面之分,当“成瘾”成为一种学习方式、审美习惯或对于人类社会、自然环境或时尚风气,甚至个人修养、行为习惯、道德品质等起到积极诱导和正能量引导作用的时候,那又何乐而不为呢?假如人们对音乐精品上瘾、假如青少年能够对他们所学课程与知识上瘾、假如人人都对助人为乐和扶贫助困上瘾,这个世界将会变成什么样子呢?但是,就目前而言,最为危险的还是不良习惯和行为的“上瘾”成灾,比如,某些药物和毒品,还有那些泛滥一时、甚嚣尘上的精神鸦片(比如,低俗音乐、舞蹈和影视,淫秽报刊书画、网络视频、图片、文字信息,等等)。成瘾,并不是一朝一夕就能够形成,而是日积月累的结果。药物成瘾、毒品成瘾会影响到大脑中的愉悦回路,并且还会比其它自然的奖赏更加强烈地激活愉悦回路,从而创造出更加深刻的记忆,并与联想等大脑神经网络紧密相连、密不可分。神经生物学家们已经发现、找到了这一问题症结和解决这一问题的办法——成瘾的原因一是来自“遗传基因”,另一是来自“生存环境”,以及大脑的记忆是如何通过人的经验来驱动细胞和分子变化进行储存的。接下来,还需要找到戒除成瘾、长久持续地改变大脑成瘾的分子和细胞。遗传基因,是生物学因素,而生存环境则来自于文化的作用。至于运用何种药物,科学家、艺术科学家们正在探索和实验之中,除了药物之外,音乐和艺术媒介也可以成为戒除某些有害成瘾的一种有效、独特的“药物”。

神经生物学的研究成果不断证明:快乐,可以导引人类心智(比如音乐智力)发展方向,可以指引人类走向“善”或“恶”,但是“痛苦”也是另一种智能发展的驱动力和指南针,“快乐”的反面并不是“痛苦”。在认知神经科学中,“快乐”和“痛苦”都是一种“突出经验(salience)”,快乐情绪和痛苦情绪也不应被忽视。它们都具有潜在的重要性而理应受到重视。愉悦回路中的重要生物化学表现是从腹侧被盖区神经元中释放多巴胺,而痛苦的刺激也会产生相同的生物化学反应。从大脑激活的角度来看,它和生理痛疼有部分重叠的地方。所谓“情绪痛苦”并不是一句形容性的文学式说法,实验结果显示:长时间的痛苦刺激能够导致背侧纹状体(dorsal striatum)和伏隔核的多巴胺分泌加强。[17]166-168

不同国家和民族、不同文化背景和生态环境中的人们都有类似的历史经验和文化认同:有限度的痛苦或短暂的痛楚,具有不同程度的净化和治愈功能。人们往往通过戏剧、音乐或舞蹈等艺术化的、有距离的再现、展示痛苦、悲哀或忧郁、恐惧等,来体验、分享类似的情绪情感过程。起源于祭祀酒神狄奥尼索斯(Dionysus)庆典仪式的古希腊悲剧,内容和题材通常都是严肃的,亚里士多德在《诗学》中曾专门探讨悲剧的含义。他认为,悲剧就是要引起观众对剧中人物高尚而又悲壮行为的同情、怜悯和对他们历经命运坎坷、磨难痛苦的恐惧,由此使感情得到净化、品格得到陶冶。[5]63-73

在中、西方音乐史上,表现“痛苦”、“悲剧”、“磨难”等这一类戏剧化情感冲突的作品比比皆是。比如,巴赫根据《马太福音书》和《约翰福音书》而创作的两部受难曲,亨德尔根据《旧约》故事而创作的清唱剧《参孙》,莫扎特的《安魂曲》、贝多芬的《普罗米修斯》序曲、威尔第的歌剧《茶花女》和柴可夫斯基的《悲怆交响曲》;中国则有蔡文姬的《胡笳十八拍》、元代关汉卿的北杂剧《窦娥冤》、琵琶古曲《霸王卸甲》、现代歌剧《白毛女》、二胡曲《江河水》及何占豪、陈钢的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》,等等。这些古今中外的音乐精品曾经让无数听众感同身受、潸然泪下。正是由于这些悲痛、苦楚、壮怀,或凄凉、哀愁的音乐旋律,通过听众的听觉神经,传导到人的大脑听觉中枢,激活了他们大脑中的愉悦回路。在有限的音乐表演时间内,所有短暂的、身临其境的痛苦刺激都会结束,随之而来的则是轻松愉悦。此时此刻,这前后两种鲜明对比的感觉和体验,能让听者更加快乐舒畅、持久难忘。这就象在美食中加上辣椒、咖喱的感觉相似,具有异曲同工之妙,也能让人更加理解王洛宾改编的西北民歌《在那遥远的地方》中所唱:“我愿做一只小羊跟在她身旁,我愿她拿着细细的皮鞭,不断轻轻打在我身上”的深情爱意。

“上瘾”和“痛楚”都是大脑愉悦回路和神经元多巴胺激活的重要途径和方式。诸如,赌博、电子游戏,甚至美食、美色、性、暴力、犯罪与毒品等既冒险、违法,又刺激、令人兴奋的、有违道德和法律的观念与行为,也可以从“愉悦回路”和“奖赏机理”的角度来进行审视和研究。这无疑为国家安全维护、社会秩序治理和道德法制教育等方面带来一个新的视野和方法。同时,也为我们通过符合人道法制和道德规范要求的纳税、捐助、慈善等,实现愉悦奖赏和获得快乐体验而打通了一条渠道。

这些问题从来都是人类学、民族音乐学研究、关注的重要问题,医学人类学、医学民族音乐学在这些实际问题和理论范畴的研究方面已经取得了一些初步成果,但认知科学、大脑神经科学取得的最新成果,还没有在医学民族音乐学领域形成一定的规模和体系,也未得到充分的借鉴和应用。

结 语

当民族音乐学与神经生物学相遇并融合,双向探索、研究人的音乐行为与疗愈功能及其互动关系,就能全面揭示出不同族群与区域音乐在健康维护和疾病治疗方面的机制和作用,以及内部和外部原因。但这远不是医学民族音乐学研究的终极目的。科学技术的发展迫使我们不得不拓展研究范围、扩大研究视野,并放远我们的研究目标。随着科学技术的飞速发展,各个学科领域的方法与技术纵横交叉、互相渗透,新的成果层出不穷,必将改变人类的快乐原则和规律——愉悦和奖赏。其中,纳米机器人(Nanorobot)领域的开拓、创新与发展,不失为一个新颖诱人、令人欣喜的新领域。[17]185-187

西方学者雷·库兹维尔(Ray Kurzweil)曾预言:“到2020年年末,大脑中的纳米机器人(以非侵入性的方式,通过毛细血管进入大脑)从神经系统中创造出全侵入式的虚拟现实环境。因此,你想进入虚拟现实环境,纳米机器人就会关闭来自真实感官所传递的信号,取而代之以虚拟环境传递给大脑的信息。这种全侵入式的虚拟现实将包括所有感觉器官。”[18]或许,纳米机器人可以体验虚拟现实,也可以将人的经验、情感、审美感觉等传至未来电脑,纳米机器人还可以让我们把体验快乐与排除或利用上瘾变为现实。如果可以这样,那么,大脑中的每个神经元的电子性和化学性都可以精准地被激活,并控制大脑功能的每一个方面,包括从一般的社会认知到身体体温的控制、从音乐舞蹈的净化治愈到医疗机器人的改进完善等。通过纳米机器人,甚至可以捕捉到一个人的全部情感情绪、性格特征、经历记忆和技能储存等等,到那一天,大脑、心理和机器之间的界限和隔膜就会被打通,要想改变不良情绪、疗愈身心疾病,也就不是一件难事了。

目前,笔者正率领团队在音乐舞蹈戏剧对于大脑神经系统中的愉悦回路和奖赏机理激活作用及其有效机制进行实验和研究,可望取得初步成果。具体实验数据分析和研究结果,将另文发表于自然科学或医学生理学类杂志或期刊。如果纳米机器人能够应用于大脑神经区域分布和结构组织,及其功能与机制的探索、研究和应用、实践之中,必将为医学民族音乐学的研究开创出一片新天地。

[1] Tony Wigram, Bruce Saperston, Robert West. The Art and Science of Music Therapy: a handbook[M]. Chur, Switzerland: Harwood Academic Publishers, 1995. 1-79.

[2] Gilbert Rouget. Music and Trance: a theory of the relations between music and possession[M].Translated by Brunhilde Biebuyck. Chicago: University of Chicago Press, 1985.

[3] 柏拉图.蒂迈欧篇[M].谢文郁,译.上海:上海人民出版社,2005.

[4] 亚里士多德.政治学[M].吴寿彭,译.北京:商务印书馆,2016:412-440.

[5] 亚里士多德.诗学[M].陈中梅,译.北京:商务印书馆,2016.

[6] John Blacking. How Musical is Man? [M]. Seattle: University of Washington Press, 1973:7.

[7] John Blacking. Theory and Method: Biology of Music-Making[M]//Helen Myers. Ethnomusicology: an introduction. New York: W.W. Norton, 1992.

[8] 周显宝.文化视野中的“身心救护”:医学民族音乐学的历史、现状与未来(上、下)[J].音乐研究,2014(2-3).

[9] Max Baumann. Preface: Music and Healing in Transcultural Perspectives[J].The World of Music, 1997, 39(1):5-6.

[10] Benjamin D. Koen. The Oxford Handbook of Medical Ethnomusicology [M]. Oxford; New York: Oxford University Press, 2008:97.

[11] Alland Alexander. Adaptation in Cultural Evolution: an approach to medical anthropology [M].New York: Columbia University Press, 1970:49-50.

[12]周显宝.文化视野中的“身心救护”:医学民族音乐学的历史、现状与未来(上、下)[J].音乐研究,2014(2):39.

[13] Manfred Clynes. Sentics: the touch of emotions [M]. Garden City, NY: Anchor Press, 1977:53.

[14] Howard Gardner.Frames of Mind: the theory of multiple intelligences[M].New York: Basic Books, 1983;Howard Gardner.Intelligence Reframed: multiple intelligences for the 21st century[M].New York, NY: Basic Books, 1999;John Blacking. Theory and Method: Biology of Music-Making [M]//Helen Myers. Ethnomusicology: an introduction. New York: W.W. Norton, 1992:310-314.

[15] David J. Linden. The Compass of Pleasure: how our brains make fatty foods, orgasm, exercise, marijuana, generosity, vodka, learning, and gambling feel so good[M].New York: Viking, 2011;David J. Linden.The Accidental Mind[M].Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2007.

[16] David J. Linden. The Compass of Pleasure: how our brains make fatty foods, orgasm, exercise, marijuana, generosity, vodka, learning, and gambling feel so good[M].New York: Viking, 2011.

[17] David J. Linden. The Accidental Mind[M]. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2007.

[18] Ray Kurzweil.The Singularity Is Near: when humans transcend biology[M]. New York: Viking, 2005:163-167.

(责任编辑:李小戈)

J607;J611.2

A

1008-9667(2017)01-0056-08

2017-02-22

周显宝(1965- ),安徽霍邱人,厦门大学艺术学院教授,研究方向:民族音乐学、表现艺术治疗学、文化产业与艺术管理。

①本文根据作者2016年9月11日上午,在中国科学院自动化研究所的讲学内容《愉悦回路与奖赏机理——医学民族音乐学中的大脑神经系统与音乐行为探究》修改而成。此文亦是作者赴美研修计划“艺术与科技:表现艺术治疗学、医学民族音乐学与音乐认知教育学及其多媒体运用在中国”课题的阶段性成果之一。感谢美国David J. Linden教授、John V. Gilbert教授和Elise S. Sobol教授的学术支持!