负荷通道动态增容专家评估系统研究

秦立斌, 陈 东, 钱 海

(1.武汉大学电气工程学院,湖北武汉430072;2.中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心,广东广州510663)

负荷通道动态增容专家评估系统研究

秦立斌1, 陈 东1, 钱 海2

(1.武汉大学电气工程学院,湖北武汉430072;2.中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心,广东广州510663)

为了确保电网在一定时间段内负荷通道输送特定容量电能时的安全性与可靠性,研究了基于计算机辅助调度决策的电网负荷通道动态增容专家评估系统。提出了该系统的需求分析,给出了系统的总体设计,包括系统总体构架设计和网络结构设计;研究了负荷通道动态增容状态综合评估中的一些关键技术问题,并给出系统的数据接口设计;提供了所构建系统的功能实例界面图。该系统能够对电网负荷通道增容调度提供有效决策支持。

负荷通道;动态增容;专家系统;系统总体设计;状态综合评估

由于电力建设受到诸多因素的制约,如周期较长、新建的线路规划走廊有限以及一些环境问题等[1],从而产生了对输电容量需求的持续增长与建设新线路困难的巨大矛盾。输电线路的动态增容技术为缓解这一矛盾提供了强有力的支持[2-3],它可以深度挖掘现有网络的输电潜力,提高输电网的输送能力。然而输电线路的动态增容的实施需要对整个负荷通道的状态进行评估,评估不仅需要负荷通道各段的导体温度、气象数据(环境温度、风速、日照强度等)[4],还需要负荷通道内各设备、杆塔、站点、线路的相关数据信息,然后根据相关评估计算方法进行负荷通道状态的综合评估,以综合评估结果为主要依据辅助动态增容系统运行调度。

本文基于动态增容系统的需求,结合现已成熟的专家系统设计和已有的一些设备状态评估方法[5-6],对电网负荷通道动态增容状态综合评估专家系统进行了深入研究,分析了专家系统的系统需求,研究了系统的总体设计,包括系统的总体构架和系统网络结构,着重研究了系统内的一些关键技术,如负荷通道内单个设备及通道整体的容量限额、风险指数等评估指标的评估计算分析算法。

1 系统需求分析

电网负荷通道动态增容状态综合评估专家系统的目的是:在不改变设备、线路主体结构,不突破设备、线路安全限制,不额外增加输电线路和其他输电设备的前提下,通过实时动态分析运行环境和条件,提高线路的传输容量,从而在很大程度上解决输电“瓶颈”现象,确保在负荷通道需要输送超过额定容量电能时电网的安全可靠运行。负荷通道动态增容状态综合评估专家系统的功能需求包括:

(1)负荷通道所处环境状态的监测分析即评估预测功能,基于负荷通道环境、气象等实时监测信息,提供负荷通道各段所处环境状态的展示、评估和预测,给出潜在风险等级等分析结果;

(2)负荷通道内输变电设备的状态监测及设备健康状态评分功能,基于输电线路和线路两端站内变电设备的状态监测信息,评估各设备的状态健康值,并给出设备潜在风险等级分析结果;

(3)负荷通道输送容量极限的实时测算功能,根据负荷通道气象监测数据和输变电设备状态监测信息实时计算负荷通道的当前输送容量极限,并提供负荷通道中输电线路、变压器等关键设备的输送容量裕度;

(4)辅助负荷通道调度决策功能,根据负荷通道的输送容量裕度、负荷通道所处环境风险等级以及输变电设备的状态健康值等分析结果,为负荷通道输送超额容量电能提供决策支持;

(5)智能预警功能,根据负荷通道各设备状态评估以及负荷通道输送容量实时预测趋势分析,对状态评估不合格的设备或输送容量即将越限时提供自动预警功能。

2 总体设计

2.1 系统总体架构

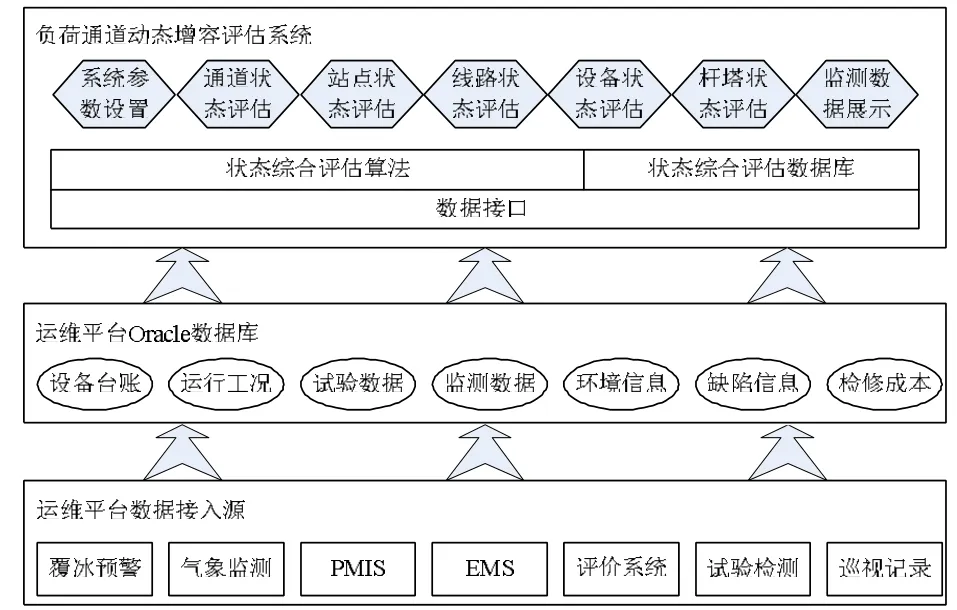

如图1所示,负荷通道动态增容状态综合评估专家系统的总体架构划分为三个层面,从下到上依次为:外部数据接入层、运维平台数据层、业务功能应用层。

图1 系统总体架构图

外部数据接入层包含覆冰预警系统、气象监测、生产管理信息系统(PMIS)、能量管理系统(EMS)、输变电评价系统、试验监测以及巡视记录等。系统接口遵循南方电网公司数据交换标准,满足超高压公司的系统间接口规范要求。

运维平台数据层包含存储电网设备信息的属性数据库和存储电网图形信息的地理信息系统(GIS)数据库,以及在线监测、试验检测、巡视记录等数据的存储库。运维数据平台层为超高压公司上层业务应用系统提供统一数据来源。

负荷通道动态增容状态综合评估系统是在运维数据平台层提供数据的基础上进行的业务应用,其内部由四个部分构成:数据接口模块、状态综合评估算法模块、状态综合评估数据库以及应用功能模块。

2.2 系统网络结构

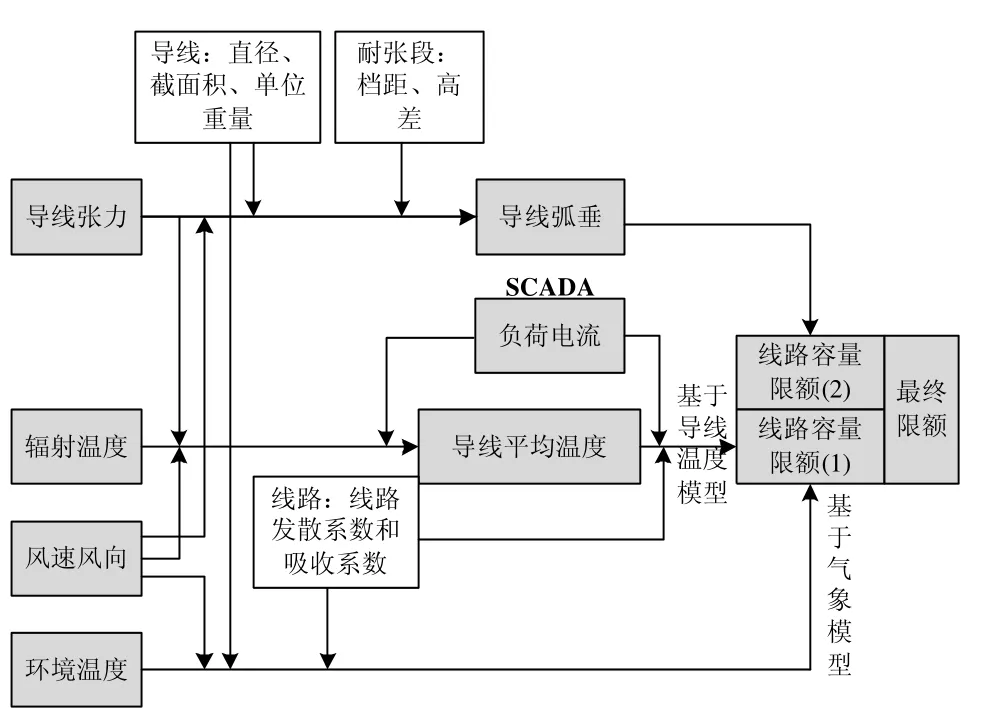

如图2所示,系统网络结构由三大部分组成:在线数据采集、其它系统[如数据采集与监视控制系统(SCADA)、PMIS、巡查等系统]接入及负荷通道状态综合评估系统应用。

图2 系统网络结构图

在线数据采集由测温装置、小型气象站、全球移动通信系统(GSM)接收机和主机服务器构成。测温装置和气象站均具有无线传输功能,通过移动网络以通用分组无线服务技术(GPRS)方式与主站GPRS接收机进行双向通讯,并通过主站服务器进入运维平台数据中心。运维平台通过电力内部网络将SCADA、PMIS、巡查等系统的数据统一接入运维平台数据中心。

负荷通道状态综合评估系统的Web服务器负责发布程序,并与数据库服务器交互,通过系统数据接口模块获取数据。终端用户通过内部网络,以浏览器/服务器模式(B/S)形式访问系统功能。

3 负荷通道专家系统关键技术

3.1 输送容量限额评估

负荷通道动态增容评估系统中最重要的部分是整个负荷通道内各设备、线路、站点、杆塔的状态评估,从而对通道输送容量限额进行评估。其中又以三大主要定容设备——输电线路、变压器和开关类设备为主,应重点关注这些设备的健康风险评估。由于整条负荷通道的通流设备是串联的,故负荷通道的输送容量限额确定遵循“木桶原理”,即取负荷通道上所有通流设备,在保证各自稳定、安全运行的前提下,所允许输送容量限额的最低值。

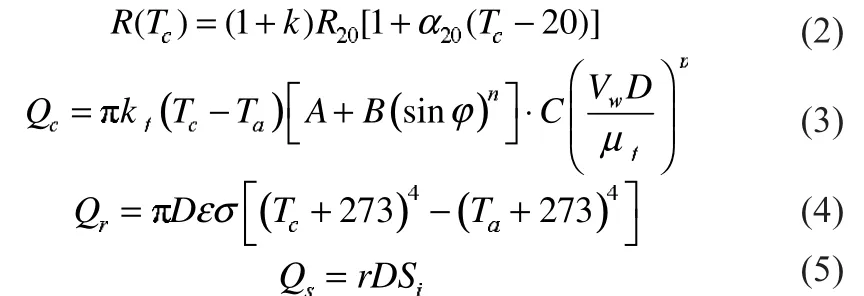

3.1.1 输电线路输送容量限额

输电线路的输送容量应使导线不超过最高允许温度,目的在于使导线在长期运行或在事故条件下,导线的温升不致影响导线强度,以保证导线的使用寿命,并且维持线路对地安全距离,因此,可以通过导线温度、弧垂等参量的监测与计算分析,确定输电线路输送容量限额(用输电线路中通过的电流表示输送容量)。

我国《110-500kV架空送电线路设计技术规范》规定:验算导线允许载流量时,钢芯铝绞线和钢芯铝合金绞线的允许温度采用70℃(大跨越可采用90℃)。导线热容量的计算都是根据热平衡方程来计算的[7]。当导体稳态温度达到允许温度限值Tcmax时的输电线路容量即为输送容量限额。

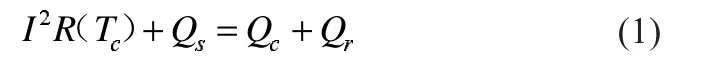

稳态热平衡方程为:式中:Qc为对流散热;Qr为辐射散热;Qs为日照吸热;Tc为导线温度,℃;R(Tc)为导线交流电阻。当Tc取输电线路最大允许温度时,I即为输电线路的输送容量限额。

导线交流电阻R(Tc)、对流散热Qc、辐射散热Qr和日照吸热Qs都可以通过气象监测(即气象模型)得到环境温度、日照、风速、风向等参数,再通过各自的相应计算模型进行求解计算。

式中:α20为20℃时的电阻温度系数,℃;R20为20℃时直流电阻;k为集肤效应系数;kf为空气的热导率,W/(m·K);Ta为环境温度,℃;D为导线外径,mm;Vw为风速,m/s;μf为空气的动态粘度,kg/(m·s);n、A、B、C、p为常数;ε为导体表面的辐射系数;σ为斯蒂芬-包尔兹曼常数;r为导线吸热系数;Si为日照强度。

在风速偏低、温度较高时,式(3)对流散热Qc的求取如用气象监测方法将会有较大误差,故而可以通过导线温度监测(导线温度模型)来求解对流散热Qc[8]。

式中:h(t)为热传递系数,代表环境温度和风速风向的综合影响,通过已知的导线温度、导线电流等参数求取,消除了因为风速测量的不准确而带来的误差。

由导线运行时的温度和电流求取热传递系数h(t),然后由h(t)近似为导线温度达70℃时的热传递系数h70(t),进一步即可求得导线最高允许温度70℃时的热容量。

本文所构建系统对两种模型的选取方法:即当导线温度高于环境温度5℃以上时,宜选用基于导线温度模型,其他情况下选用基于气象模型,这样得出的输送容量极限更趋精确。

输电线路输送容量提高,输电导线温度升高,从而线路弧垂增大,如果弧垂过大,就会产生安全隐患甚至造成对地放电等事故。弧垂的限值主要由输电线对地安全距离来决定,输电线路输送容量的提升必须考虑弧垂变化。弧垂与导线温度的数学模型为:

式中:f为弧垂长度;Tc为通电导线的温度;a均为常数,详细参数和公式推导见文献[9]。通过式(7),根据负荷通道最小弧垂的大小确定基于弧垂的导线温度限值Thmax,之后根据基于导线温度的模型即可得出基于弧垂的线路传输极限。图3为输电线路输送容量限额计算框图。

3.1.2 变压器与开关类设备输送容量限额

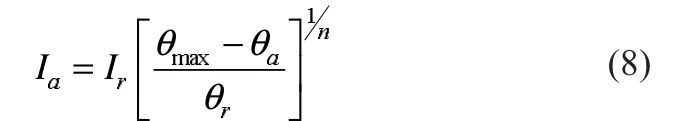

根据GB/T1094.7-2008《电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则》,变压器内热点温升限值基准值设为98℃。变压器内热点温升限制了变压器输送容量的提高,可根据变压器的热点温升限值确定变压器输送容量限额。根据文献[10],开关类设备(断路器、隔离开关)长时间连续载流能力与环境温度的关系表示为:

图3 输电线路输送容量限额求取框架图

式中:Ia为环境温度θa下的允许连续载流能力,A;Ir为额定连续载流能力,A;θmax为最高允许运行温度,℃;θr为最大允许温升,℃;n取1.8。当环境温度低于40℃时,应取最高允许运行温度及相应的最大温升,且短时过载能力不应大于2倍;当环境温度高于40℃时,应取最大允许温升及相应的最高温度。

3.2 负荷通道增容运行风险评估

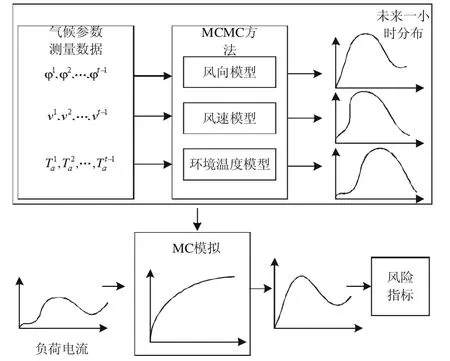

由负荷通道动态增容的原理可知,评估负荷通道增容风险的关键是预测容量评估模型中引用的各种参数,使用马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法产生气候模型各参数后验分布的随机序列来获取气候模型,进而利用该模型通过蒙特卡罗(MC)模拟来预测导线、变压器以及开关类设备的温度分布,计算出负荷通道的风险指标。负荷通道动态增容风险评估主要流程如图4所示。

图4 输电线路风险评估流程示意图

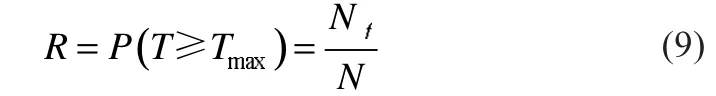

负荷通道增容风险指标就是指负荷通道各设备温度超过运行温度限值的概率。对于输电线路,指的是导线温度Tc超过规定允许运行温度限值Tcmax或基于弧垂的导线温度限值Thmax。风险指标可如下式计算得到:

式中:Nf为MC模拟中温度越限的次数;N为MC模拟的总次数。

4 数据接口设计

专家系统与其它系统的接口采取独立的数据接口来实现。本系统数据接口主要采用通讯接口规范(CIS)和Web Service实现外部接口,并通过面向服务的体系结构(SOA)技术封装成外部接口服务。

Web Service是一种自包含、模块化的应用,是基于网络的、分布式的模块化组件,执行特定的任务,遵守具体的技术规范,这些规范使Web Service能与其它兼容的组件进行互操作。Web Service基于HTTP、XML和SOAP等标准协议,所以即使以不同的语言编写并且在不同的操作系统上运行,也可以进行通信,因此,适用于网络上不同系统的分布式应用,标准性好,扩展性好,耦合度低;内容由标准文本组成,任何平台和程序语言都可以使用;格式的转换基本不受限制,可以满足不同应用系统的需求;通过统一的数据接口,可实现与其他系统的松耦合、高性能、自动化和可监控。

5 系统实例

系统采用流行的B/S结构模式。系统的分析设计采用面向对象的技术,应用Visio、PowerDesigner等工具进行辅助设计。系统开发环境:操作系统Microsoft Windows 2000/XP/2003/ Windows7;开发工具VS2012语言(C#);数据库Oracle 11g;设计工具Visio2013、PowerDesigner12。系统运行环境服务器Web服务器:应装有IIS6.0和.Net FrameWork 3.0或以上版本。客户端:操作系统Microsoft Windows 2000/XP/2003/Windows7;浏览器Microsoft Internet Explorer 6.0或以上。

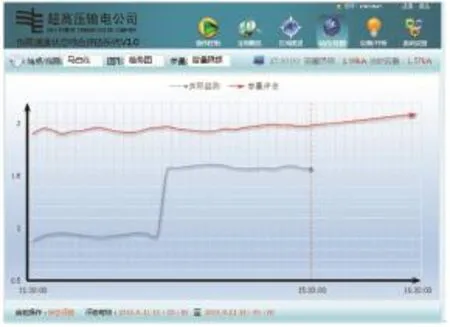

目前某电网超高压公司已初步建成本文提出的电网负荷通道动态增容状态综合评估专家系统,并且已经逐步投入使用。根据系统运行情况来看,该系统可以实现输电线路环境状态及设备状态监测分析与评估、线路两端站内变电设备健康状态分析评估、输电线路状态综合评估分析和负荷通道的调度辅助决策。这为负荷通道的调度决策提供了强有力的支撑,解决了动态增容技术的最大障碍,不仅可以挖掘电网的潜力,提高负荷通道的输送能力,而且可以保证负荷通道运行的安全性、稳定性和可靠性。

图5~图8分别是电网负荷通道动态增容状态综合评估专家系统的数据查询与展示功能图、通道容量趋势图、系统参数设置功能图和站点接线示意图。

图5 数据查询与展示功能图

图6 通道容量趋势图

图7 系统参数设置功能图

图8 站点接线示意图

6 结语

本文所提出的电网负荷通道动态增容状态综合评估专家系统较之于传统的输电线路动态增容监测系统有很大区别,该系统全面考虑了整个负荷传输通道的各个环节,包括输电线路、杆塔以及各变电站等;该系统全面评估了负荷通道各段所处环境状态以及负荷通道内各设备各站点健康状态和潜在风险;该系统能够提供电网负荷通道中输电线路的可用裕度、环境风险等级以及变电设备的健康状态指数等评估结果,辅助负荷通道的增容调度决策。该系统具有全面性、高可靠性以及很强的实用性,可以为调度工作人员所采用。

[1]杨国庆.基于在线监测系统的输电线路动态增容研究[D].上海:上海电力学院,2012.

[2]龚坚刚.架空输电线路动态增容研究[J].华东电力,2005,33(7):27-29.

[3]徐青松,季洪献,侯炜,等.监测导线温度实现输电线路增容新技术[J].电网技术,2006,30:171-176.

[4]王孔森,盛戈皞,王葵,等.输电线路动态增容运行风险评估[J].电力系统自动化,2011,23:11-15,21.

[5]张煜东,吴乐南,王水花.专家系统发展综述[J].计算机工程与应用,2010,46(19):43-47.

[6]陈斯雅.智能输变电设备状态评估诊断专家系统和可视化监测软件开发[D].上海:上海交通大学,2012.

[7]叶自强,朱和平.提高输电线路输送容量的研究[J].电网技术,2006,30:258-263.

[8]FOSS S D,MARAIO R A.Dynamic line rating in the operating environment[J].IEEE Transaction on Power Delivery,1990,5(2): 1095-1105.

[9]杨靖超.基于弧垂在线检测的输电线路动态增容技术[D].北京:华北电力大学,2006.

[10]王孔森.输电线路动态容量系统应用分析及其风险评估方法[D].上海:上海交通大学,2012.

Research on expert system for load channel dynamic capacity-increase integrated condition evaluation

QIN Li-bin1,CHEN Dong1,QIAN Hai2

(1.School of Electrical Engineering,Wuhan University,Wuhan Hubei 430072,China;2.China Southern Power Grid EHV Maintenance& Test Center,Guangzhou Guangdong 510663,China)

Taking into account the needs of the grid for the operational safety and reliability when the grid load channel transports specific capacity of electricity, an expert system for grid load channel dynamic capacity-increase integrated condition evaluation based on computer aided technology was presented. The system requirements analysis and system general design,including system overall structure and network structure were introduced.Some key technologies of grid load channel integrated condition evaluation were focused.And the data interface design of the system was provided. The presented system was able to integrally evaluate grid load channel condition automatically and intelligently and provide effective decision support for the load channel scheduling.

load channel;dynamic capacity-increase;expert system;system overall structure;integrated condition evaluation

TM 73

A

1002-087 X(2017)02-0305-05

2016-07-18

国家高技术研究发展计划(“863”计划)资助项目(2012AA050209)

秦立斌(1990—),男,湖北省人,硕士研究生,主要研究方向为电力系统运行、分析与控制。