构建核心素养的浸润式、体验式课程学习生态

梁勇

【摘 要】本文聚焦超越学科的统整项目课程,从开发设计、组织实施、多元评价和拓展延伸等课程的不同阶段和不同层面,多视角展现统整项目课程的全过程;从实践操作层面,全景式呈现统整项目课程如何将集体大课、分组教学、分科教学等相互融合,从而构建符合儿童认知规律、旨在培养学生面向未来核心素养的浸润式、体验式课程学习生态。

【关键词】统整项目课程;设计开发;组织实施;多元评价;拓展延伸

【中图分类号】G434 【文献标识码】A

【论文编号】1671-7384(2017)06-0021-03

南方科技大学实验学校一直致力于构建面向未来的统整项目课程。目前,我们的课程团队已经建构的课程模式包括学科内统整、跨学科统整和超越学科的统整。其中,超越学科的统整,是指以某一种综合学习主题为切入点,各学科用学科方式探索,聚焦综合素养提升,在具体实施过程中需要一定的时间,通常以年级为单位,由学校层面主导实施。

本文将聚焦超越学科的统整项目课程(以下称“统整项目课程”),从主题确定、协同开发、实施过程和学习评价等课程操作层面,全视角介绍南科大实验学校课程团队在课程创新过程中的努力和实践,展现学生在技术支持下跨学科学习过程中的真实学习状态。

统整项目课程的开发设计

统整项目课程的开发设计是一个系统工程,通常由学校发起、引领和推进,以年级为单位开展课程设计和实施,主要包括课程主题的确定、课程架构的设计、课程内容的规划、课程流程的组织和课程资源的准备等方面。

1. 主题确定

在统整项目课程中,关键的步骤是探索具有一定广度和深度的主题。主题的选择具有重要意义,指向课程学习的目的和价值。

我们的课程主题首先融入IB课程(即国际预科证书课程,是由国际文凭组织为高中生设计的为期两年的课程)理念,结合联合国千年发展计划,立足周边真实环境,旨在引领学生关注生态环境、思考自我认知、开展社会探索,分享我们共同的星球,保护我们共同的家园。目前,学校每个学期、每个年级都开展一个主题的统整项目课程,三年来共完成12个主题的统整项目课程。

2. 开发设计

围绕课程主题,由全体年级学科教師组成的课程团队进入课程开发设计。为了充分激发教师的课程意识和课程能力,我们采取了以学科教师担任项目负责人的“课程项目负责制”,以及“自上而下”与“自下而上”相融合课程开发策略。

自上而下,是指团队成员首先要在学校课程引领者的指引下,充分理解课程主题学习对于学生发展的目标和意义,明确课程设计和实施的任务、重点和要求。之后,在课程项目负责人的组织和带领下开展课程开发和设计。

自下而上,则是指课程团队通过多次“头脑风暴”,发挥群体智慧,在一次次思维碰撞中,在一个个问题解决中,一步步实现课程的开发设计。这种“头脑风暴”可以是会议室里的正式活动,也可以是“餐桌对话”,还可以是随时随地关于课程的交谈。

统整项目课程的组织实施

统整项目课程的组织实施是将课程的规划和设计转变为学生真实学习的过程,这是课程的目的和重点所在。在我们学校,一个主题课程通常会持续4~5个星期,以“集体大课”拉开帷幕,以“课程展示活动”作为结束,而在课程开启之前,我们还需要在物资采购、资源链接、环境建构等方面进行相应的准备。

(一)课程准备

1. 课程专题家长会

课程专题家长会,就是课程团队向所有家长解读课程主题的目的和价值,呈现课程实施的内容和流程,突出需要家长理解、支持、参与和注意的方面。其目的则是要形成家校教育合力,为学生营造统一的、良好的课程学习氛围和环境。

2. 学习空间的重构

我们在开展统整项目课程时,非常注重以学生为中心的、与课程主题相融合的学习空间的重构。这样的学习环境能够激发学生独特的学习兴趣和需求,使学生在不同复杂程度下学习并加深理解,进而支持学生在课程学习中的意义建构。比如,一年级在开展“全球生态和世界文化”课程时,在校园的大墙上铺贴10平米大小的世界地图,上面可以粘贴植物和动物模型。而且,随着课程的不断推进,越来越丰富的学生学习作品将把教室、校园装扮得越来越具有课程特色和文化意味,从而真正构建起以学生为中心的学习空间。

3. 主题阅读的开展

阅读是整个课程学习的底层支撑,贯穿整个统整项目课程的各个阶段,而且是从课程正式开启就已经开始,为学生的课程学习作好暗示、铺垫和积累。在课程的不同阶段,阅读具有不同的内容、特征和意义。课程开启前后的阅读是人人参与的广泛阅读,帮助学生整体了解课程所涉及的概念或内容;分组之后的主题阅读帮助学生对感兴趣的部分进行深度了解和理解;而基于问题的个性化阅读则具有探究性质,由学生个体兴趣决定其广度、深度和输出形式。

(二)课程活动

统整项目课程通常以“集体大课”拉开帷幕,以“课程展示活动”作为结束,之间约四个星期的课程学习则是由分组教学、分科教学、场景学习等不同课堂教学形态构成。

1. 集体大课

所谓集体大课,顾名思义,则是整个年级的所有学生一起上课。我们开展集体大课的目的主要有三个:一是引领学生对于课程内容作整体了解;二是激发学生对于课程内容深度学习的兴趣和渴望;三是帮助学生在整体了解的基础上选择深度参与的组别,从而将学生分成若干小组,开展深度学习。

集体大课中的教师们既是“团队伙伴”,又是“竞争对手”,各自使出浑身解数,力图把本组的内容呈现得精彩有趣具有吸引力。集体大课之后,全年级学生打破原有的班级界限,自主选择,在随后四个星期的分组教学时,进入自己感兴趣的小组开展深度的课程学习。

2. 分组教学

在分组教学课堂里,学生能够更广泛、更深入地了解自己感兴趣的知识和内容,能够获得更深入地参与、体验和启发,能够与来自不同班级但具有相同爱好的伙伴分享交流自己的学习成果……因此,分组教学是统整项目课程中学生最期待的部分。

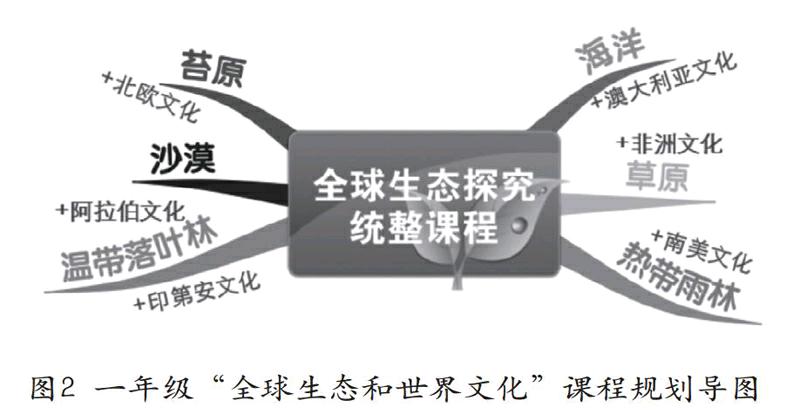

比如,在一年级“职业体验”课程中,艺术组的学生将对歌唱、乐器、绘画、纸艺等艺术形式进行尝试和体验,而科学组的学生则更多的是开展科学小实验和小制作……“全球生态和世界文化”非洲草原组和温带落叶林组的学生会分别研究两个不同地域的生态特征、动植物、食物链……

除此之外,分组教学的另一个重要意图是要引领学生开启新的一轮个性化学习和探究性学习。“全球生态和世界文化”课程的分组教学总共三次,分别聚焦动植物探究、食物链和食物网的建构、区域文化的探究,并对学生提出学习任务和方法支持。分组教学特意安排在每周的周一,学生有整整一周的时间用于研究小课题、搜集资料、制作作品并作好分享准备。

3. 分科教學

统整项目课程中的分科教学与传统的学科教学有着明显的区别,前者既是以学科目标为导向的学科教学,又应该是强调以主题探究为目标的统整教学,既聚焦学生的学科素养,又注重学生的综合素养。

图3所示二维码链接的分别是语文、美术和科学的分科教学视频。本学期,学校发起了“统整项目课程全国教师培养计划”,一、二年级课程全程全国直播,全国17个省市85所学校参与本计划。这三节课则是来自一年级“全球生态与世界文化”课程。

纵观整个课程的实施过程,课程团队必须将集体大课、分组教学、分科教学融为一体,而不同的课堂教学聚焦点不同,但又互相联系、互相支撑,共同作用,以使得整个课程具有继续性、顺序性、统整性和均衡性,同时也兼顾了课程的垂直关系和水平结构。

统整项目课程的多元评价

在统整项目课程学习过程中,我们对学生的学习评价焦点由学生“知道什么”转向学生“能做什么”。通过观察学生在回归真实生活的学习情境中的学习表现、学习作品来了解学生的学习态度和学习水平,也在某些学科进行随堂测试以观察学生对基本概念和基本技能的掌握水平,从而形成过程性、表现性及测验性评价相结合多元化课程评价体系,发挥评价的教育功能,培养学生的成长型思维模式。

1. 学生的学习作品

学生在分组学习、学科学习中,制作了大量的学习制品。这些学习制品为学生的每一个进步都提供了真实证据,关注的核心是对学生的真实的评价。

在课程推进的过程中,学生在教师的引领下,建立学习成长档案袋,包括纸质版和电子版,及时收集学习资料,记录真实学习过程。

2. 学生的课程展示

课程展示日是统整项目课程的盛大节日,分为学习展示和课程展演两部分。

学习展示是学生将自己最满意的学习作品呈现在各个学习空间,供同伴、家长及来宾观看和讨论。学生对自己的作品进行深度解读,讲述学习故事和制作过程,表达自己对课程中概念、知识的理解和情感。

课程展演则是全年级学生聚集在一起,分组表演各组独具特色的节目,艺术形式不限,但表达的内容和思想则与课程主题相贴合,依然是艺术与主题的完美结合。

3. 家长的观察反馈

学校作为真正的“学习共同体”,必须是教师、学生、家长共同参与学校课程、学校管理。一个统整课程的完成也是由勇于奉献的教师、家长与学生组成团队,共同完成。因而,我们学校特别注重提醒家长观察孩子的课程学习,收集家长的反馈,从而对学生的课程学习进行综合评估。

总之,超越学科的统整项目课程,是由学校主导、课程项目负责人负责、课程团队协同合作,共同设计和实施的。整个课程将集体课、分组课、分科课等多种课堂形态进行有效融合,为学生提供统整课程学习的学习空间、阅读资源、技术支架,使学生的个性化学习和探究性学习得以实现,并开展过程性评价、表现性评价和测试性评价,既聚焦学生的学科素养,更注重学生的综合素养。

(作者单位:广东深圳市南方科技大学实验学校)

参考文献

Robin Fogarty. 多元智能与课程整合[M]. 北京: 教育科学出版社,2004.

James A. Beane. 课程统整[M]. 上海: 华东师范大学出版社,2003.

查尔斯沃斯. 3~8岁学生的数学经验[M]. 北京: 人民教育出版社,2007.

全美老师教育学院协会创新与技术委员会. 整合技术的学科教学知识: 教育者手册[M]. 北京: 教育科学出版社,2011.

唐晓勇. 让技术深度融入课程[J]. 中国信息技术教育,2015(6).