张浩良治村

聂姚

张浩良经常提到,“人”是乡村治理的关键。这里的“人”不仅指年轻人,也指每个村民。只有村民自己意识到建设村子是为了自己,他们才会有更高的积极性

张浩良声音洪亮,说话充满激情,实在不像一位老人。

但一头花白的短发提醒着人们,他实际上已年满60岁。

张浩良更不像一位体制内的官员。

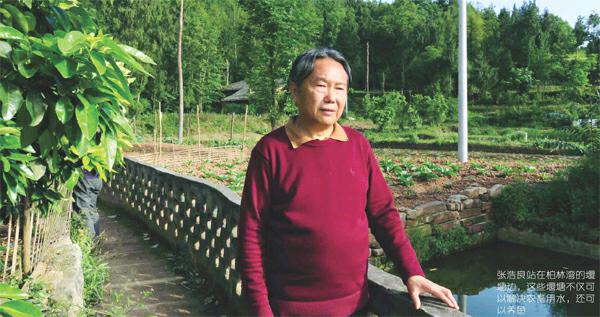

见面那天,他穿着一件暗红色的旧毛衫,脚踩一双布鞋,黝黑的肤色一看就是常年被烈日灼晒。要是肩上再扛把锄头,完全可以融入农村劳作的场景中,毫不违和。

想见他一面不容易。

他本是通江县地方志办公室的副主任,目前离岗待退。但平时大多数时候他都不在办公室,每天的行程被安排得满满当当,泡在各个村子上。这段时间他正忙着做乡村口述史,前两天刚从村上回来。但他不觉疲倦地说:“我干的是我想干的事。”

他指的是他创立的NGO组织——“大巴山生态与贫困问题研究会”(以下称“大巴山”)。2003年,他参加了世界自然基金会(WWF)举办的“森林资源冲突管理培训班”,第一次接触NGO的他,产生了建设新故乡的想法。于是在2004年注册创建了“大巴山”NGO,主要工作是乡村治理。

5月10日,本刊记者从成都出发,一路翻山越岭,经过6个小时的车程,终于在通江找到了他。

柏林湾的试练

我们并未在通江多作停留,就赶往了张浩良第一次治村的实验地——他的老家四川巴中市巴州区花溪乡走马村柏林湾社区,距通江约1小时车程。这也是他治村实验持续时间最长的地方,至今已达13年。

2005年时,老家还没通自来水,村民们还是到井里、河里去挑水喝。枯水期,村民常因争水发生纠纷;丰水期,山洪时有爆发,危及下游住户和农田。于是他乡村治理的第一步改造工作就是“治水”。

一开始,村民对治水的积极性并不高,觉得这“关我什么事呀”。但张浩良是个倔强的人,村民们的质疑声虽然让他倍感压力,但没有动摇他治水的决心。

如何让村民信任?如何调动起他们的积极性?

张浩良邀请村民共同讨论、制定了治水方案。村民在参与的过程中,逐渐意识到治水后能极大提升生活的便利性,慢慢也变得积极了。

制定好方案后,“大巴山”在柏林湾选取了四个水源点,在水源点下方修建了蓄水池,再通过深埋地下60厘米—80厘米的管道,将蓄水池中的水输送到村民家中,村民就可以喝上干净的自来水了。

饮水问题解决了,张浩良又建议村民们组建“饮水合作社”。合作社每个月向村民收取0.5元/方的水费,每月总共水费100元左右。其中,30%作为三名工作人员的工资,剩余的70%作为饮水系统维护基金,社员由全社区村民构成。

村民张光春的家就在其中一个饮水点旁。他说:“交水费还为了让大家懂得爱惜水源,如果谁家浪费水,饮水合作社会找他谈话。”而柏林湾至今还没出现过这种情况。

张浩良说,柏林湾的治水工程,他只是协作者,更重要的是要发动村民参与进来,“只有亲身参与了,他们才能意识到这是自己的事,也才能有更多的责任心”。

学林业出身的张浩良非常重视人对环境的影响。当时村民的生活用水未经处理直接排放,他就考虑在柏林湾建起污水处理系统。

柏林湾的污水处理系统分三个部分。经过两次净化后汇入蓄水池的水不光可以解决农畜用水,还可以在里面养鱼。养鱼平均每年可以为每户村民带来三四千元的收入。

在带记者参观的途中,张浩良看到一户村民把净化水质的菖蒲草连根割了,正摊在院中晾晒。

平时说话语速极快的他顿住了,走上前去不紧不慢地问村民为什么割草。村民说,草根可以卖钱,一斤可以卖十二元。

张浩良闷声半晌,背着手走了。后来他告诉记者,他能够理解村民的举动,但村民却不能理解他的苦心,这让他倍感无奈。“这些年来,‘大巴山更多地是作为一个平台,为村民们提供资金的帮助,但柏林湾要怎么治理,更多的还是需要靠村民自己。”张浩良说。

文化才是根源

在乡村治理的这些年,张浩良意识到村民的团结很重要,而本村的文化,就是将大家串起来的那条线。于是,他便以乡村传统优秀文化复兴作为切入点。

距柏林湾约半个小时车程的界牌村也是与“大巴山”合作的一个点。

在张浩良的带领下,我们来到界牌村。在路上,他指着山坡茂林中的一块石碑说,这不起眼的石碑都有几百年历史了。

界牌村是一個非常有文化底蕴的村,古称沙回坪,是秦蜀商道和古驿道都经过的地方,境内留下大量先民文化遗存。但在张浩良到来之前,村民们大都并不了解本村的文化历史。

2015年7月,张浩良来到界牌村,对村子进行了田野调查。在此过程中,很多村民自发加入,对于一些藏匿在深山里的遗迹,村民们主动担任向导工作。

对于村民的加入,张浩良很激动,他希望通过“大巴山”对巴人文化的挖掘、整理,让村民产生文化自信。

在界牌村村委会院坝里,有一间沙回坪博物馆。在博物馆里摆放着的展品是村民自发拿来展示的。通过“大巴山”文化普及,村民才意识到自己原先差点当柴烧的量具、准备烧给老祖宗的清代医书,都是“宝贝”。

但有一块牌匾让张浩良很痛心。他指着一块匾上的刀切痕迹,皱着眉头说:“这匾,相传是清朝皇帝御笔亲题的,但是你看,先是被人当做菜板,切痕现在还看得清清楚楚。更可气的是,后来又被人当做门板,但是因为太长,连带落款给裁去了一部分。”

“大巴山”这两年在界牌村的文化普及,让村民对文物有了保护意识。村主任李荣华说:“如今,有人来买村民们手中的‘宝贝,村民都不会出售,但却愿意主动放到博物馆来展示,时不时还要过来看看。”

张浩良对工作要求很高,对于现在的效果还不够满意说:“下一步就是要在展品上标注捐献者的姓名,让他们更加有荣誉感,更加自信。”

通过文化这根纽带,张浩良把村民们凝聚了起来。

今年清明节,界牌村举行了庄重而严肃的祭祖仪式。“仪式感可以让村民更加尊敬他们的祖先,这就是文化的魅力。”张浩良说,“村民们一条心,事情就好办了。”

“人”是鄉村治理的关键

回想起这些年参与了多少个村的治理,做了多少个饮水系统,张浩良掰着指头数了一遍又一遍,花了好几分钟,总是没数全。

“我自己从来没算过,大概有十多个村,三十多个饮水系统吧!对于这些名利,我不在乎。”一旁的“大巴山”工作人员提醒他,这些年他已解决了近四千人的自来水饮水。

而对于他自己这些年投入了多少资金,张浩良更是一脸茫然,“这么多年,算不清,也没算过”。

让张浩良感到欣慰的是,在“大巴山”的努力下,很多村子有了明显的变化。但一些问题依然让他感到无奈。

农村的“空心化”是不得不说的一个问题。

在界牌村,村里常年只有两个年轻人。其中一个是前年回村的大学毕业生赵先科。如今,他家在村里流转了500亩土地,用于芦笋种植。去年“大巴山”还为他引进了40万元的肉牛养殖资金。

记者在一间牛棚中见到了他,这个25岁的小伙平时就住在牛棚旁的平房里。

赵先科看到张浩良,亲切地叫他“张叔”。回村两年时间里,他已经深感养殖业和种植业的艰辛。对于产业收益,他给出了自己的看法:需要长期的投资,见效慢,目前还没赚钱。

回乡发展渠道有限,是很多年轻人在乡村留不住的原因。

如今,柏林湾村小只有三四个学生,很多学生在教学质量更好的镇上读书,留在村里的孩子越来越少。

为了让后代不忘记故乡,张浩良时常会带自己的孙子回柏林湾看看,让他们记住自己的祖先,自己的根。

每年寒暑假,张浩良还要带领柏林湾的孩子们到山上做“资源调查”,让他们在游戏中了解自己的家乡。

在采访过程中,张浩良经常提到,“人”是乡村治理的关键。这里的“人”不仅指年轻人,也指每个村民。但这不是一朝一夕的事情,在柏林湾,张浩良用了十三年。

村民们这样评价他:有个性,很冲,他自己也这么认为。很多人都不理解他,好不容易到城里当了官,为啥又回到村里了。

他却不以为然。他说他的初衷很简单:“老家这么穷,我就想为家乡做点事。”

在记者采访的前几日,张浩良刚剪去长度及腰的辫子,这头辫子曾给他带来了无数的回头率和质疑声,他从没在乎:“自己认准了的事情就做下去,我不后悔这些年的选择。”

张浩良的儿子张熙明也曾在“大巴山”工作,有丰富的乡村治理经验。如今,他在通江县唱歌乡政府工作,在另一个领域继续为村民服务。

站在柏林湾家里的院中,张浩良望着房檐下的自制蜂箱喃喃地说:“我们就像这些蜂一样,勤劳地出去工作,但不管多远,始终会回到家中。”