我国航空应急医学救援指挥体系的构建

安 柯,李 明,杨 钧,郑静晨

我国航空应急医学救援指挥体系的构建

安 柯1,李 明2,杨 钧3,郑静晨4

由于我国地域广阔、人口众多、灾害频发、应急产业发展不成熟,在突发公共事件发生时,如何有效利用现有的航空力量,完成医学救援的任务是我国应急体系发展的重要课题。笔者通过分析我国的航空应急医学救援力量,并与美日德在政治、经济、社会等因素上的优势与差异进行对比,提出构建我国航空应急医学救援指挥体系的构想,旨在保障航空应急医学救援行动的有序进行。

航空救援;应急医学;指挥体系

航空应急医学救援指挥体系的主要任务是当突发公共事件发生时,协调航空运力和医疗救援力量、军地救援力量、上下各级力量等进行有序高效救援。航空应急医学救援是借助航空器(主要是固定翼飞机和直升机),使救助对象得到医疗救护,摆脱灾难或危险的困境。目前,我国逐渐认识到航空医学救援的重要性,有研究表明该领域的专家均从航空运力、专业队伍和航空应急产业等角度研究构建我国航空应急救援体系,但缺乏对指挥体系的研究[1-6]。因此,笔者通过分析我国的航空应急医学救援力量,并对比与美日德在政治、经济、社会等因素上的优势与差异,提出构建我国航空应急医学救援指挥体系的构想,以保障航空应急医学行动的有序进行。

1 我国现有航空应急医学救援力量分析

1.1 专业的航空应急医学救援力量 文献[2]显示,在我国现有的应急救援体系中,尚未包含航空应急医学救援的内容,目前的主要救援手段以地面救援为主。在此之前,航空应急医学救援任务主要由军队和政府职能部门的力量临时承担(表1)。从结构上看,我国现有可用于救援的直升机主要以军用、进口直升机为主,机型也大多为轻型或中型,能够搭载的医疗设备和医护人员较少,呈现出军强民弱的格局;从数量上看,专业救护直升机数量较少,以EC135直升机为例,目前在全球有超过500架EC135直升机用于专业紧急医学救援工作,而我国仅北京999急救中心和河南宏力医院等单位少量装备;从研发装备上看,我军早在1994年便研制出第一代制式空运救护装备,作为一个单独的医疗单元可安装在固定翼飞机或直升机上,并在2002年进一步改进为“SKWZ01-100”,虽然近年来也加快了对机载医疗设备进一步的研究,但上述设备均缺乏重症监护功能,且较少用于民用紧急医疗救助。虽然海军基于直-8研制出了直-8救护型舰载直升机,但因其尚未获得适航认证,故不能推广使用。

1.2 其他航空应急救援力量 目前我国进行航空应急救援的国家队(图1),包括:(1)军航,如陆军航空兵、海军航空兵、武警直升机大队,据公开消息,仅陆航部队就有1000多架直升机;交通运输部救助打捞局下属的四个救助飞行队:北海第一救助队、东海第一救助队、东海第二救助队、南海第一救助队,负责北海、东海和南海的海上搜救任务;(2)国家林业局森林公安局(森林防火办公室),其下属的北方和南方两个航空护林总站中相关的飞行器,主要负责航空护林任务;(3)公安部装备财务局警用航空管理办公室,其管辖各省市警务飞行队,约有47架。

同时,民间能够从事航空应急医学救援的航空力量,包括通航公司、医院、高等院校、民间救援组织和呼救中心等单位,这些单位均配备了专业的救护直升机,其中北京红十字会999急救中心配备了两架专业的救护直升机;河南宏力医院已购进3架直升机,并计划未来在河南及周边地区打造15 min飞机可达救护圈。2016-08-25,中国航空器拥有者及驾驶员协会、中国应急管理学会、中国医学救援协会和中国保险行业协会4个国家一级协会共同发起创建的非营利性、非独立法人的全国性组织——中国民用航空应急救援联盟在沈阳成立。该组织整合了通航公司、医院、高等院校、民间救援组织、呼救中心和飞机厂家等的资源,意图构建覆盖全国的民用航空救援体系和呼叫联动机构。总体上,我国的通用航空器、百万人口拥有直升机架数,每平方千米拥有直升机架数,总体飞行员数等都远远低于西方发达国家[2]。

表1 我国现有用于救援的直升机简况对比

图1 我国航空应急救援力量构成

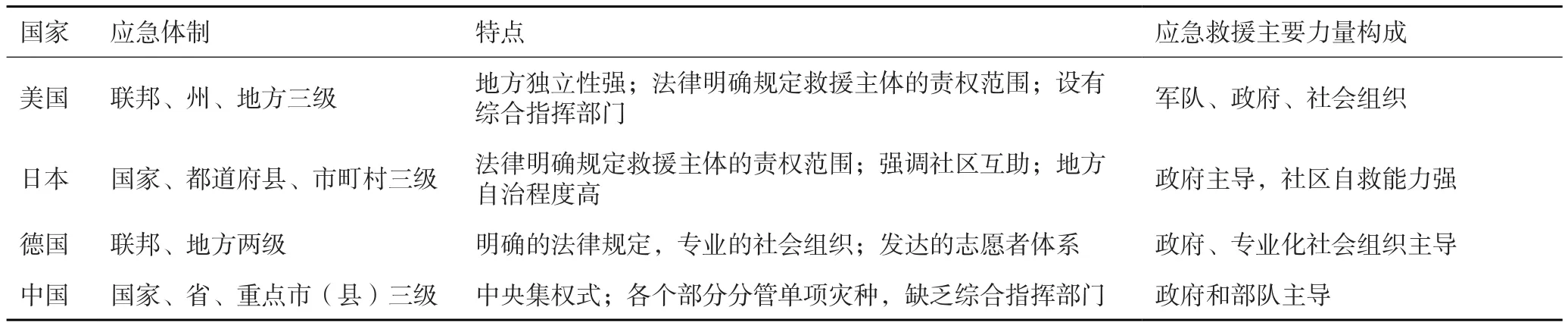

2 与美日德对比

2.1 政治 美国是联邦制国家,各州享有较高的自治权。同时美国具有健全的法律体系,明确规定联邦和州在突发公共事件发生时的责权。当突发公共事件发生时,首先由地方的指挥中心协调有关部门一起实施;当超出当地政府能力时,则由地方政府向州政府上报;当州政府无法解决时,则请求联邦政府的协助。

日本是一个自然灾害频发的国家,极易突发如地震、火山喷发等灾害。因此,该国长期以来形成了一套健全的灾害应对体系。在日本,主要的应急救援任务由军队和消防部队承担,全国各级政府、机构分工明确,国民普遍具有强烈的危机意识和应急知识,强调居民自救和社区自救相结合。同时,据日本气象厅资料统计,1955-2004年的59年里,日本共发生210次里氏6级以上的地震 ,约占世界地震总数的25.0%,但日本在地震中遇难人数却仅占世界死亡人数的0.4%左右。

德国特别重视应急管理工作的社会化和专业化,其救援力量主要由社会力量构成。德国的国家灾难管理系统由警方、消防部队、紧急医疗救助中心、军队(包括55个空军救援基地)、100多个民间志愿者组织等部门组成,具体承担救援任务和工作任务的主要是超过德国人口2%的1 700 000志愿者[2]。目前,该国约有60 000人专门从事救援工作[7]。

通过对比发现,我国与美日德三国的共同特点:(1)均采用分级应急体制,除了德国外,均为三级应急体制;(2)应急体系的建设均由政府主导,发挥政府和民间力量共同完成应急救援的任务。而我国与美日德三国的区别在于:美日德均拥有完善的法律体系、应急体系、航空应急医学救援体系,且应急体系的专业化和综合性都较强,民间/地方力量也比较强;而我国目前关于应急管理,尤其航空应急管理的法律较少,规定不明确,救援力量分散在各个部门,当突发公共事件发生时由临时的指挥机构负责协调,缺乏永久的综合性指挥部门,当大型的自然灾害发生时,临时组建的航空救援队也只能承担转运任务,不能承担现场急救和医学转运看护任务,并且民间应急救援力量较弱(表2)。

2.2 航空保障体系 我国与其他国家相比,缺乏高性能、重型的直升机,以及飞行员、机场和起降点[2],这表明我国通用航空产业发展远远落后于其他国家,严重制约了我国航空应急医学救援的发展。航空应急医学救援体系是一项长久的系统工程,需要完善的保障体系才能支撑。体系主要包括:(1)数量,根据国际通行的民航紧急救援标准,要求救援飞机必须实现30 min到达发达城市,45 min到达欠发达城市,因此,要完成此目标,我国至少要配备1200多架紧急救援直升机。(2)费用,运营一架直升机的费用高昂,例如某患者从乌鲁木齐转运到北京安贞医院,用时约4 h,花费约500 000 元[3],这高昂的费用如果由个人或国家承担均难以接受的。因此,应建立适合自身国情的航空医学救援模式(表3),通过国家、商业保险、基本医保和个人共同承担航空应急医学救援费用。而在我国基本医保的性质是低水平、广覆盖,且医保资金并不宽裕,不能为航空医学服务支付费用,且商业保险并未将这项业务纳入现行医保体系中,也无明确的支付标准,目前仅有中国人寿与北京999合作推出了相关的产品[4]。

2.3 民间救援力量 20世纪80年代以来,非营利组织在世界范围内提供越来越多的公共服务,与政府形成紧密的协作关系。由于社会背景不同,非营利组织在不同的国家呈现着不同的表现形式,尤其是在应急救助这个领域。美日德的非营利组织在灾难发生时,往往是与政府进行自主协作,主动帮助政府进行专业化的灾害救援。以日本阪神大地震为例,日本的非营利组织与研究机构在1998年3月底,为政府提供了923项建议[2]。而在德国的航空应急医学救援体系中有100多个民间组织。与之相对应的,政府也会为表现出色的非营利组织提供补偿奖金、税收优惠和资金支持。如美国《斯坦福法案》规定,地方非营利性组织可因为参与灾害救援活动而向联邦应急管理局申请补偿。从而形成政府和民间组织良性互动,共同进行灾害救援。

表2 中美德日应急管理体制对比

表3 中美日德航空医学救援模式对比

由于我国早期实行计划经济,并长期受集体主义和社会主义的影响,灾害救援一般由政府主导,民间力量参与较少,有专业素养的志愿者数量较少。虽然在汶川大地震过程中,我国有大量的民间组织参与救援,但它们的主要工作是募捐、物资转运、震后重建等,缺乏直接投入救援的力量。目前,除了蓝天救援队外,极少有民间组织是长期、专业从事灾难救援的。这反映出在我国的文化背景下,民间力量薄弱,非营利组织仅作为政府补充。而我国非营利组织在近10年有了飞速的发展,民办非企业单位从2007年的174 000个上升到2014年的292 000个[5],上升近一倍。因此,我国民间的航空应急医学救援力量也不容忽视,如前文所提到的中国民用航空应急救援联盟就是非常重要的民间救助力量。

3 思 考

目前,我国要建立航空应急救援体系,必须发挥集中力量办大事的体制优势,建立适合我国的航空应急医学救援体系,借鉴国外航空应急救援安全标准和准入门槛,学习国外培养航空应急飞行人员和医务人员的方法和技术,也要避免照搬国外的体系,不能完全依靠民间力量和基层力量完成航空应急医学救援。

3.1 紧紧依靠现有的应急管理体系 目前,国外的航空应急医学体系均由政府主导,紧紧依靠原有的应急救援体系建立的。我国在2003年“非典”疫情之后第一次提出“一案三制”的应急管理体系,开始重视突发公共事件的管理。经过逐年的完善,在2007年颁布《突发公共事件应对法》,可以说我国已建立完善的应急管理体系。但是,航空应急医学救援是在汶川地震后才逐渐出现在人们的视野中,原有的应急救援体系中尚未有航空医学救援的内容,航空应急医学救援的工作涉及多个部门,因此,要建立航空应急医学救援指挥体系,需要紧紧依靠现有成熟的应急管理体系。

3.2 充分发挥军队和民用的航空与医疗救援力量 目前我国主要的航空救援力量由军队掌握,且救援任务也由军队承担。虽然我国近年来的民间航空应急救援力量有了一定发展,但是在相当长的一段时间内,民用航空力量都会聚集在大城市和高速公路的周边,无能力构建覆盖全国的医疗救援体系。因此,建立航空应急救援指挥中心应通盘考虑军队力量和民间力量的优势和不足,区别对待。具体而言,军队力量主要应对较大范围和急、难、险、重任务,平时的应急救援主要由相应职能部门和社会力量来完成。

3.3 走军民融合军民一体的道路 军民融合是影响国家命运的大事。德国、美国等国家用时15~20年才构建一个完善的航空救援网络。中国地域广阔、人口众多,一个完善的航空医学救援网所需时间必然更多,花费必然更大。因此,只有走军民融合军民一体的道路,才能充分利用我国的体制优势,以最小的成本获得最大的收益。

4 设 想

4.1 大力推进我国航空应急产业的发展 航空应急医学救援是一个整体体系,包括飞机研发、航空制造、通航运营、同行培训、维修服务、航空保障、航空医学培训等各个方面。目前,我国航空应急产业的发展严重制约了航空应急医学救援的发展,从表1可看出,目前严重缺乏国产民用专业救援直升机。随着经济发展,人们对航空应急医学救援的需求会越来越大,有效的指挥体系也需建立在完善的航空应急体系上,尤其是《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确推进直升机、通用飞机和无人机产业,加快建设通用机场,将会促进通用航空的不断发展。2016-12-19,国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中对航空产业提出了明确的要求。在国家政策的推动下,更应大力发展航空应急产业。

4.2 建立我国航空应急医学救援的行业安全标准和准入门槛 航空应急医学救援不是航空运力与应急医学救援力量的简单叠加,任何不良因素都会对专业的航空应急医学救援产生影响。航空应急医学体系也不是不加筛选地纳入所有可用的直升机。在航空应急医学转运中,需评估患者的病情,判断转运的方式、需要的医疗设备和医护人员,申请航线,确定转运目的地,这都需要明确的标准来保证飞行及患者的安全。为了保证航空应急医学救援指挥体系的运行,应由航空管理部门和行业协会尽快牵头专业机构指定行业标准,使航空医学救援产业的各个环节能够规范运行。这方面可以效仿北美模式——由19家航空医疗相关领域的专业组织联合组成委员会,共同制定标准并实施监管。

4.3 扶持民间专业航空应急医学救援队 加强通用航空,建立民间的专业航空应急救援队伍,从各国的情况来看,航空应急救援全部依赖部队和政府并不现实,因此有必要建立相应的民间专业航空公司,装备直升机等航空救援飞机,平时执行相应的业务,如航空医学救援、短途客运、航空探测、巡线、农业护林等任务,通过这样的企业化经营来保证企业的运营和发展,必要时也可动员起来执行相应的任务,从而做到寓力于民。

4.4 构建7×24 h的指挥协调平台,协调各个平台的力量 基于我国现阶段直升机总体数量不足,军强民弱,通用航空不断发展的现状,我国首先需要基于《国家突发公共事件总体应急预案》和我国现有的三级应急体系构建由国家力量和民间力量等多部门组成的国家航空应急救援指挥中心,鼓励有条件的省建立省级应急救援指挥中心。该指挥中心的任务从宏观层面构建覆盖全国的救援网络,合理划分救援区域和救援级别。在发生重大自然灾害和突发事件时,建立国家力量与民间力量之间、航空运力和医疗力量之间的沟通联系,协调国家力量和民间力量的行动,并根据我国各地的灾害频率、灾害强度及各地航空救援资源制定优先发展航空医学救援的地区和领域,尽快建成覆盖全国、合理布局、能够保障大规模高强度的起降和救援活动的救援网络(图2)。

4.5 加强军民融合,尤其是军用研究成果的民用化航空产业是百年大业,必须依靠军民融合,双方共同研发共享成果,才能实现以最小的代价实现最大的收益。尤其是近年来我国军用直升机直-18、直-20的研制成果,以及直-8及直-9民用版的出现大大推动了我国应急救援直升机的国产化。

[1]郑静晨. 航空医疗——救援医学的未来[N]. 医学参考报·灾害救援医学频道, 2016-10-20(1).

[2]杨 钧, 李 明, 李晓雪, 等. 依托我国现有的航空力量建立覆盖全国航空应急医学救援体系的可行性研究[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2016, 11(7): 652-656.DOI: 10.3969/j.issn.1673-6966.2016.07.003.

[3]岳伟东, 朱晓全. 对我军航空医学救援体系建设的初步思考[J]. 西南国防医药. 2011,21(6):674-676. DOI: 10.3969/j.issn.1004-0188.2011.06.050.

[4]刘大响, 王湘穗. 安国利民的重大战略举措——大力发展我国航空应急救援能力的思考[J]. 中国工程科学, 2009, 11(6): 68-73. DOI: 10.3969/j.issn.1009-1742.2009.06.009.

[5]胡小南, 王与荣, 袁 波, 等. 关于构建应急医学救援队的几点思考[J]. 医学研究生学报, 2010, 23(1): 74-75. DOI: 10.3969/j.issn.1008-8199.2010.01.019.

[6]林左鸣. 发挥国产装备优势,构建我国航空应急救援体系[J]. 中国应急管理, 2010(6):13-15.

[7]陈 丽. 德国应急管理的体制、特点及启示[J]. 西藏发展论坛, 2010(1): 45-48. DOI: 10.3969/j.issn.1673-2669. 2010.01.014.

[8]新华网.中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要[EB/OL].[2011-03-16](2017-02-05). http://www.china.com.cn/2011-03-16.

[9]Chakraborty J. Federal disaster relief in the US: the role of political partisanship and preference in presidential disaster declarations and turndowns [J]. J Home Secur & Emerg Manag, 2009, 6(1): 19-42. DOI: DOI: 10.2202/1547-7355.1562.

[10]贺安华. 国际航空医疗救援的主要模式与启示[J]. 中国民用航空, 2016(4): 37-39.

[11]黄立江. 中日地震应急救助体系比较研究[D]. 南京:南京航空航天大学, 2012.

[12]张广林, 段 勇, 李 吴. 国外航空救援体系的发展[J].中国应急管理, 2010(6): 53-56.

图2 航空应急医学救援指挥流程构想

(2017-02-13收稿2017-05-06修回)

(本文编辑 潘奕婷)

Construction of a command system for aviation emergency medical rescue in China

AN Ke1, LI Ming2, YANG Jun3, and ZHENG Jingchen4. 1. Institute for Hospital Management of Tsinghua University, Shenzhen 518055, China; 2. Department of Medical Administration, 3. Intensive Care Unit, 4. Institute of Disaster Medicine, General Hospital of Chinese People's Armed Police Force, Beijing 100039, China

ZHENG Jingchen, E-mail: zhengjingchen@126.com

The important issue of the development of China's emergency response system is how to make full use of the existing aviation force to save lives when an emergency occurs against the background of which a vast territory, a large population, frequent disasters, and imperfect emergency industry development. Based on an analysis of China's aviation emergency medical rescue forces and a comparison among America, Japan, Germany and China with regard to political, economic, social and other factors, the author proposed the idea about the command system of the national aviation emergency medical rescue to ensure the orderly conduct of aviation emergency medical rescue response.

aviation rescue; emergency medicine; command system

R129

10.13919/j.issn.2095-6274.2017.06.011

2015年国家科技支撑计划项目(2015BAI11B01)

1. 518055 深圳,清华大学医院管理研究院;100039 北京,武警总医院:2. 医务部,3. 重症医学科,4. 灾害救援医学研究所

郑静晨,E-mail: zhengjingchen@126.com