青海湖流域水资源变化特征研究

张 明,曹学章

(环境保护部 南京环境科学研究所,江苏 南京 210042)

青海湖流域水资源变化特征研究

张 明,曹学章

(环境保护部 南京环境科学研究所,江苏 南京 210042)

气候变化;降水量;蒸发量;径流量;青海湖

利用青海省天峻、刚察、海晏和共和气象站建站到2010年的观测数据,以及布哈河口、刚察和下社水文站多年的观测数据,从降水量、气温、径流量和蒸发量的多年变化分析青海湖流域的气候变化趋势。结果表明,历年年平均降水量、蒸发量和径流量都没有明显的变化,处于相对比较稳定的状态,而气温变化则呈现明显的增加趋势;青海湖水位变化与降水量、气温关系密切。

近100年来全球气候正经历一场以变暖为主要特征的显著变化,这种变化是由自然气候和人类活动共同引起的。近50年来中国年平均气温升高了1.1 ℃,增温速率为0.22 ℃/10 a,比全球或北半球同期平均值高得多,尤其是青藏高原地区增温比较显著[1-3]。作为世界的“第三极”,青藏高原是对气候变化最敏感的地区之一。青海湖流域位于青藏高原东北边缘,处于黄土高原、西北干旱区和青藏高寒区的过渡地带,响应全球变化引起的青藏高原气候变化更加敏感。流入青海湖的河流有50余条,这些河流均属于降水和冰雪融水补给型,降水和冰雪融水占年径流量的90%以上,径流量年内及年际变化大,与降水和冰雪融水同步变化。流域的降水量、蒸发量是影响青海湖流域河流水文、水资源状况的主要因素,同时水文、水资源变化又对流域植被、水循环、生态环境等具有重要影响[4-6]。因此,本研究拟从降水、蒸发和地表径流等方面研究青海湖流域近50年的水资源变化特征。

1 流域概况

青海湖位于青藏高原东北端、祁连山地的东南部,四周高山环绕,地理位置介于北纬36°32′~37°15′、东经 99°36′~100°46′之间,东西长106 km、南北宽63 km、周长约360 km,湖面海拔3 194 m ,湖水最深处26 m,平均深度16 m,2010年湖面面积4 331 km2。青海湖流域面积29 661 km2,其中山地占68.6%,平原占31.4%。

2 数据来源

青海湖流域内及周边4个气象站(天峻、刚察、海晏、共和,图1)建站至2010年的观测数据来自青海省气象局。观测数据主要有:气温(日平均、日最高、日最低)、气压(日平均、日最高、日最低)、相对湿度(日平均、日最小)、风速(日平均、日最大)、降水量(日合计、雪深、雪压)、地温(日最高、日最低,0、5、10、15、20 cm)、日照时数、蒸发量、冻土深度等,时间序列为1958—2010年。

图1 青海湖流域气象站与水文站分布

流域内3个水文站(布哈河口、刚察、下社,图1)多年来的观测数据来自青海省水文水资源勘测局。观测数据主要有日均降水量、气温、岸温、含沙量、径流量、水面蒸发量、水温等,布哈河口、刚察、下社水文站观测数据时间序列分别为1980/1982/1983—2010年。

3 研究方法

采用Kendall秩次相关检验法、Spearman秩次相关检验法、线性趋势回归检验法,取显著性水平分别为0.05、0.01,对气象站、水文站历年年平均降水量、气温、蒸发量的序列趋势性进行统计检验和分析。利用EMD(Empirical Mode Decomposition,经验模态分解)方法对青海湖流域降水量、气温、蒸发量数据进行周期性分析,得到了各站的IMF(Intrinsic Mode Function,本征模态函数)分量和相应的方差贡献率。借助于变差系数、变化幅度(相对变化幅度、绝对变化幅度)等指标,研究降水量和径流量的年际分布特征。

4 结果与讨论

4.1 干旱指数的变化趋势

干旱指数是反映某一地区气候干湿程度的指标之一,在气候学上一般以各地年水面蒸发能力与年降水量的比值来表示。干旱指数与气候干湿分带关系极为密切:通常干旱指数小于1.0时,说明该区域降水量超过水面蒸发能力,气候湿润或十分湿润;干旱指数在1.0~3.0之间时,说明该区域降水量接近水面蒸发能力,气候半湿润;干旱指数在3.0~7.0之间时,说明该区域水面蒸发能力大于降水量,气候偏干旱;干旱指数大于7.0时,说明气候干旱,干旱指数越大,干旱程度越强烈。青海湖流域干旱指数在2~4之间(表1),其中:湖周边站点(布哈河口水文站、刚察水文站、下社水文站、刚察气象站)干旱指数<3,说明湖周边区域属于半湿润区;干旱指数随着海拔的升高、降水量的增大、水面蒸发量的减小而减小;天峻气象站干旱指数>3,属于半干旱区,划分结果与按降水量划分结果基本一致。

表1 青海湖流域各气象、水文站点的干旱指数

注:海晏、共和气象站无相关数据。

4.2 降水量、气温与蒸发量的变化趋势

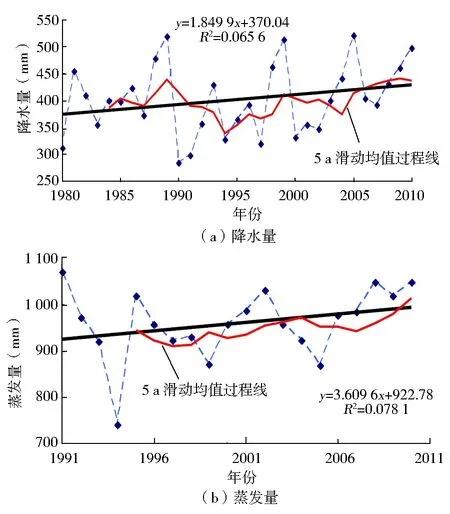

变差系数是样本序列的标准差与算术平均值的比值,是反映降水量年内变化不均匀性的重要指标[7]。1958—2010年,流域内历年年平均降水量呈波动增加趋势,但增加幅度较小,平均每年增加0.88 mm,多年平均降水量为344.47 mm,历年年平均降水量最大值出现在1989 年,最小值出现在1978 年,绝对变化幅度为352.5 mm,相对变化幅度为2.67,变差系数为0.22。青海湖流域为封闭式内陆湖流域,流域内无过境河流,径流完全依赖于降水和冰雪融水。期间流域内气温呈现明显的增加趋势,平均升温幅度为0.03 ℃/a。流域内气温的升高导致冰雪融水增加,而冰雪融水量直接影响着流域地表径流量和水资源量,因此流域内气温的变化对水文、水资源的变化有着重要的影响。蒸发是流域内水量循环的唯一消耗途径,因此流域蒸发量的变化情况与流域水文、水资源的变化情况关系密切。期间流域内蒸发量的年际变化趋势不太明显,多年平均蒸发量维持在950 mm左右。以布哈河口水文站为例,其历年年平均降水量、蒸发量及其5 a滑动均值过程线见图2。

图2 布哈河口水文站年降水量、蒸发量及其5 a滑动均值过程线

4.3 地表径流量的变化趋势

(1)径流量的年内分配。径流量年内分配的主要影响因素有降水季节变化和流域径流形成区的地形、水文地质条件等。青海湖流域大多数河流径流年内分配极不均匀:多年平均径流量连续最大的4个月(6—9月)径流量占全年径流量的62%~82%;最大月径流量多出现在7月,占全年径流量的25%左右;最小月径流量多发生在1、2月,其径流量不足全年径流量的1%。

(2)径流量的年际变化。河川径流量的年际变化主要取决于区域水汽条件、河川径流的补给类型和流域下垫面状况等。径流量的年际变幅通常用变差系数、年径流量极值比来表示。青海湖流域大多数河流以雨水或冰雪融水补给为主,受降水不稳定影响,年径流量变化离差系数在0.36~0.78之间,同时年际变化较大,年径流量极值比在4.32~9.53之间。

(3)径流量丰枯变化。根据布哈河口水文站径流量资料,布哈河多年平均径流量为7.992亿m3,其中1961—1968年为丰水期、1969—1977年为平水期、1978—1980年为枯水期、1981—1988年为平水期、1989—2001年为枯水期、2002—2010年为丰水期。根据刚察水文站径流量资料,沙柳河多年平均径流量为2.557亿m3,其中1958—1976年为平水期、1977—1980年为枯水期、1981—1989年为丰水期、1990—2003年为平水期、2004—2010年为丰水期。

(4)年径流量变化趋势分析。采用滑动平均法、Kendall秩次相关检验法、Spearman秩次相关检验法、线性趋势回归检验法对青海湖流域主要河流代表站实测历年年平均径流量序列趋势性进行统计检验和分析。以布哈河口水文站、刚察水文站为例(图3),由绘制的年径流量及5 a滑动均值过程线可以看出,布哈河口站和刚察站的年径流量都呈现略微的增加趋势,但是变化趋势并不明显。

图3 布哈河口、刚察水文站年径流量及5 a滑动均值过程线

4.4 气温、降水量、蒸发量与径流量的关系

分析布哈河口水文站和刚察水文站历年年平均径流量数据,结果表明流域内径流量没有明显的变化,这一变化特征和流域内相应时段降水量与蒸发量的变化特征相近。

分析青海湖流域内气温、降水量、蒸发量与径流量的关系,发现:气温显著升高,导致流域内冰雪、冻土融化加剧,地表径流在春季得到的补给增多,每年3、4月径流量呈增加趋势,说明流域内气温的升高对地表径流的变化有着重要影响;降水量和径流量变化相关性很大,但径流变化对降水的响应具有滞后效应,滞后时间平均为20~30 d;无论是冬季还是夏季,蒸发量和径流量的相关性都不大,这也表明流域内蒸发量对地表径流的影响较小;研究期内青海湖流域除了气温呈现明显的增加趋势,降水量、蒸发量和径流量都没有明显的变化趋势,处于波动变化状态。

分析气候变化对青海湖水位的影响。1958—2010年青海湖流域气候由冷干逐渐向暖湿变化,其中;1958—2000年青海湖历年年平均水位持续下降,同期年平均降水量则显示出波动变化的状态,且总体增减趋势不明显;2000年以后,温度增加,降水量也有所增加,水位下降趋势有所改变,在稳定4~5 a后,2005年又开始了持续5 a的上升。可见,降水和气温的气候组合对青海湖水位升降关系的影响明显。

5 结 语

(1)气候变化对水量平衡的影响显著。气候变化对径流量的主要影响因素为降水, 其次为气温,而对蒸发量影响最明显的是气温;对水量平衡的影响程度取决于降水量和气温的变化幅度及其组合关系。

(2)青海湖流域水量盈亏的直接后果是青海湖的扩展或萎缩:降水增加,地表径流增加,青海湖扩大;温度升高,蒸发加强,青海湖萎缩。研究表明,青海湖水位变化是气候冷暖、干湿交替组合综合作用的结果,不同的气候阶段青海湖水位会呈现不同的变化。

(3)尽管比例小,但流域冻土层地下冰对水量平衡仍有重要作用,这有待于今后进一步研究。

[1] 江志红,张霞,王冀.IPCC-AR4模式对中国21 世纪气候变化的情景预估[J].地理研究,2008,27(4):787-799.

[2] 汤剑平,陈星,赵鸣,等.IPCC A2情景下中国区域气候变化的数值模拟[J].气象学报,2008,66(1):13-25.

[3] 李爽,王羊,李双成.中国近30年气候要素时空变化特征[J].地理研究,2009,28(6):1593-1605.

[4] 裴生山,张顺桂,张思芳,等.青海湖流域降水量变化趋势分析[J].水资源与水工程学报,2013,24(4):217-224.

[5] 金章东,张飞,王红丽,等.2005年以来青海湖水位持续回升的原因分析[J].地球环境学报,2013,4(3):1355-1362.

[6] 白爱娟,黄融,程志刚.气候变暖情景下的青海湖水位变化[J].干旱区研究,2014,31(5):792-797.

[7] 冯光扬.水文年内不均匀系数的探讨[J].山地研究,1991,9(1):27-32.

(责任编辑 李杨杨)

国家环境保护公益性行业科研专项(201409055)

P333

C

1000-0941(2017)06-0051-03

张明(1982—),男,福建顺昌县人,助理研究员,硕士,主要从事生态保护与修复研究;通信作者曹学章(1967—),男,湖南郴州市人,研究员,硕士,主要从事生态恢复与生态标准研究。

2016-10-15