历史上的杀子奉亲

张泓

我国传说中埋儿奉母的郭巨,在民间被当作孝道的典范加以宣传,受此影响,历史上也发生了数起杀子奉亲事件。

一

《搜神记》载:“郭巨,隆虑人也,一云河内温人。兄弟三人,早丧父。礼毕,二弟求分。以钱二千万,二弟各取千万。巨独与母居客舍,夫妇佣赁,以给供养。居有顷,妻产男。巨念与儿妨事亲,一也;老人得食,喜分儿孙,减馔,二也。乃于野凿地,欲埋儿。得石盖,下有黄金一釜,中有丹书,曰:‘孝子郭巨,黄金一釜,以用赐汝。于是名振天下。”

文中的郭巨似乎是孝悌之义的典范,在分家时将巨额家产尽数分给两个兄弟,自己只求赡养母亲。儿子出生后,担心抚养儿子会影响对母亲的照顾,又怕母亲将食物分给孙子,影响母亲的饮食,竟要将刚刚出生的儿子活埋,结果感动上天,不仅儿子毫发无损,而且自己得以大富大贵。

汉代刘向《孝子传》首次将郭巨事迹记载其中,汉代提倡孝义,董仲舒的天人感应说大行其道。在这种情况下,郭巨埋儿故事的出现顺理成章,尽管这个故事和儒家传统的孝道观相冲突。

《孝经》有言:“昔者,天子有争臣七人,虽无道,不失其天下;诸侯有争臣五人,虽无道,不失其国;大夫有争臣三人,虽无道,不失其家;士有争友,则身不离于令名;父有争子,则身不陷于不义。故当不义,则子不可以不争于父;臣不可以不争于君;故当不义则争之。从父之令,又焉得为孝乎!”根据这种观点,郭巨的行为明显不是真正的孝。

《孔子家语》中有一段孔子和曾参的对话:“曾子耘瓜,误斩其根。曾皙怒,建大杖以击其背。曾子仆地而不知人久之。有顷,乃苏,欣然而起,进于曾皙曰:‘向也参得罪于大人,大人用力教参,得无疾乎?退而就房,援琴而歌,欲令曾皙而闻之,知其体康也。孔子闻之而怒,告门弟子曰:‘参来勿内。曾参自以为无罪,使人请于孔子。子曰:‘汝不闻乎?昔瞽瞍有子曰舜,舜之事瞽瞍,欲使之,未尝不在于侧;索而杀之,未尝可得。小棰则待过,大杖则逃走,故瞽瞍不犯不父之罪,而舜不失烝烝之孝。今参事父,委身以待暴怒,殪而不避,既身死而陷父于不义,其不孝孰大焉?汝非天子之民也?杀天子之民,其罪奚若?曾参闻之曰:‘参罪大矣。遂造孔子而谢过。”

由此可知,孔子对父杀子的举动深恶痛绝,评价为“其不孝孰大焉”,他认为子对父的正确行为应该是“欲使之,未尝不在于侧;索而杀之,未尝可得。小棰则待过,大杖则逃走”。《孔子家语》的真伪虽尚存疑,但无疑的是其内容体现了儒家的主流思想。

有学者将郭巨埋儿的故事评价为“歌颂了人子之孝,却将为人父母者陷于不慈不义之境,无意中道出了封建家长的愚昧和残暴”,历代文人对它也几乎是众口一词地指责。

明人方孝孺明确反对郭巨之类的愚孝,他对郭巨严厉批评道:“夫孝所以事亲也。苟不以礼,虽日用三牲之养,犹为不孝,况俾其亲以口体之养,杀无辜之幼子乎?且古之圣人,行一不义,杀一不辜而得天下,不忍为之……巨陷亲于不义,罪莫大焉,而谓之孝,则天理几于泯矣。”

纪昀在《阅微草堂笔记》中记载的一则事情可称为郭巨埋儿故事的翻版。“雍正末,有丐妇一手抱儿,一手扶病姑涉此水。至中流,姑蹶而仆。妇弃儿于水,努力负姑出。姑大诟曰:‘我已七十老妪,死何害?张氏数世,待此儿延香火,尔胡弃儿以拯我,斩祖宗之祀者尔也?妇泣不敢语,长跪而已。越两日,姑竟以哭孙不食死。妇呜咽不成声,痴坐数日,亦立槁。”针对此事,时人评价为“妇虽死,有余悔焉”。可见,即便在迫不得已的情况下,时人也多认为应该先救儿子。

鲁迅先生从儿子的角度对郭巨埋儿之事有入木三分的评论:“我最初实在替这孩子捏一把汗,待到掘出黄金一釜,这才觉得轻松。然而我已经不但自己不敢再想做孝子,并且怕我父亲去做孝子了。家境正在坏下去,常听到父母愁柴米;祖母又老了,倘使我的父亲竟学了郭巨,那么,该埋的不正是我么?如果一丝不走样,也掘出一釜黄金来,那自然是如天之福,但是,那时我虽然年纪小,似乎也明白天下未必有这样的巧事。”

二

文人笔下的郭巨被斥责,但现实生活中,郭巨的模仿者却不乏其人。

《南史》记载:刘宋时郭世通,“家贫,佣力以养继母。妇生一男,夫妇恐废侍养,乃垂泣瘗之”。有学者认为郭世通就是郭巨的原型,但从时间上可以判断出不是同一人,郭世通或为郭巨的模仿者,他的行为举动和郭巨几乎一模一样,唯一的区别是结果,郭巨感动上天,而郭世通则将儿子活埋。当时这种行为在民间传为美谈,导致“散骑常侍袁愉表其淳行,文帝嘉之,敕榜表门阊,蠲其租调,改所居独枫里为孝行焉。太守孟顗察孝廉”。杀子养母换来君主表彰、官员推举的事情在现实生活中真实再现。

刘宋时期,朝廷对杀子奉亲予以嘉奖。此后,朝廷明确表示极力反对此类事件,但各朝各代杀子奉亲的事件仍然不断发生。

元朝廷明确表示反对杀子奉亲。元世祖下诏书,发布禁令:“诸为子行孝,辄以割肝、股、埋儿之属为孝者,并禁止之。”但类似事件还是照样发生,元仁宗延祜元年(1314年),“保定路清苑县安丰乡军户张驴儿,为父张伯坚患病,割股行孝,止有一子舍儿三岁,为侵父食,抱于祖茔内活埋”。荒唐的行为和郭巨埋儿几乎一模一样,此时,朝廷迫不得已再次颁下禁令:“张驴儿活埋其子,诚恐愚民仿效,拟合遍行禁约。”

明代初年,杀子行为再次发生。洪武二十七年(1394年),“青州府日照县民江伯儿以母病,割胁肉食之,不愈。乃祷于岱岳祠,誓云:母病愈,则杀子以祀神。既而母病愈,竟杀其三岁子以祭”。明太祖得知后大怒,于是朝廷逮捕了江伯儿,杖一百后将其谪戍海南。明太祖又令礼部颁下禁令:“人子之事其亲,居则致其敬,养则致其乐,有疾则托之良医,投以善药。至于呼天告神,斯又恳切之至,此为人子所当为也。卧冰割股,前古无闻,虽出后世,亦是间见。至若割肝,残害尤甚。且如父母止有一子,割肝刲股或至丧生,卧冰或致冻死,使父母无依,宗祀永绝,反为不孝之大者。原其所自,皆愚昧之徒,务为诡异,以惊世骇俗,希求旌表,规避徭役。割股不已,至于割肝。割肝不已,至于杀子。违道伤生,莫此为甚。自今人子遇父母有疾,医治弗愈,无所控诉,不得已而割股卧冰,亦听其所为,不在旌表之例。”

三

元明时期,朝廷明令禁止这种行为,大多文人也严厉指责,但杀子奉亲之类的事情仍然不断发生,原因有多方面。

首先,跟朝廷的政策有关。百姓愚孝,对朝廷来说,一方面可以移孝作忠,由愚孝转为愚忠;另一方面又可以推卸朝廷赡养老人的责任,将自己由责任者变成裁判。所以宋朝以前,朝廷對愚孝行为多明确持嘉奖态度,元明两代,朝廷虽持反对态度,但在实际操作过程中却是听之任之,甚至纵容怂恿。正如清人评价的:“窃按到肝割臂,例无给奖专条,然有奏闻,无不俞允。”明代永乐、嘉靖两朝,甚至一度对愚孝行为大加奖赏。《孝经》中说:“明王事父孝,故事天明;事母孝,故事地察;长幼顺,故上下治。天地明察,神明彰矣……孝悌之至,通于神明,光于四海,无所不通。”提出子女如果行大孝,就能够感动上天,降福于自身;反之,如果不孝,就会受到上天的惩罚。郭巨埋儿故事照样宣传天人感应,郭居敬将此类故事编入启蒙读物《二十四孝》,从小给孩子灌输愚孝思想,在此种思想的不断熏陶下,愚夫愚妇产生一种观点:自己的杀子行为即便朝廷不嘉奖,也有了心理安慰。

其次,百姓的投机心理。我国古代有举孝为官、旌表孝行的传统,而为了引起官府的关注,必须让自己的孝行惊世骇俗,有学者评价:“这种无条件绝对顺从的孝原本具有愚孝的性质,而随着这种孝被普遍视为美德后,不少人又竞相以惊人之举相互攀比,显示自己的孝行超过他人,于是愚孝更愚,越发畸形,出现种种怪诞、野蛮以至残忍的行为。”明太祖对此有清晰的认识:“原其所自,皆愚昧之徒,务为诡异,以惊世骇俗,希求旌表,规避徭役。”

在社会民间舆论普遍对孝行甚至愚孝行为予以夸奖的情况下,郭巨追随者的出现就很容易理解了。

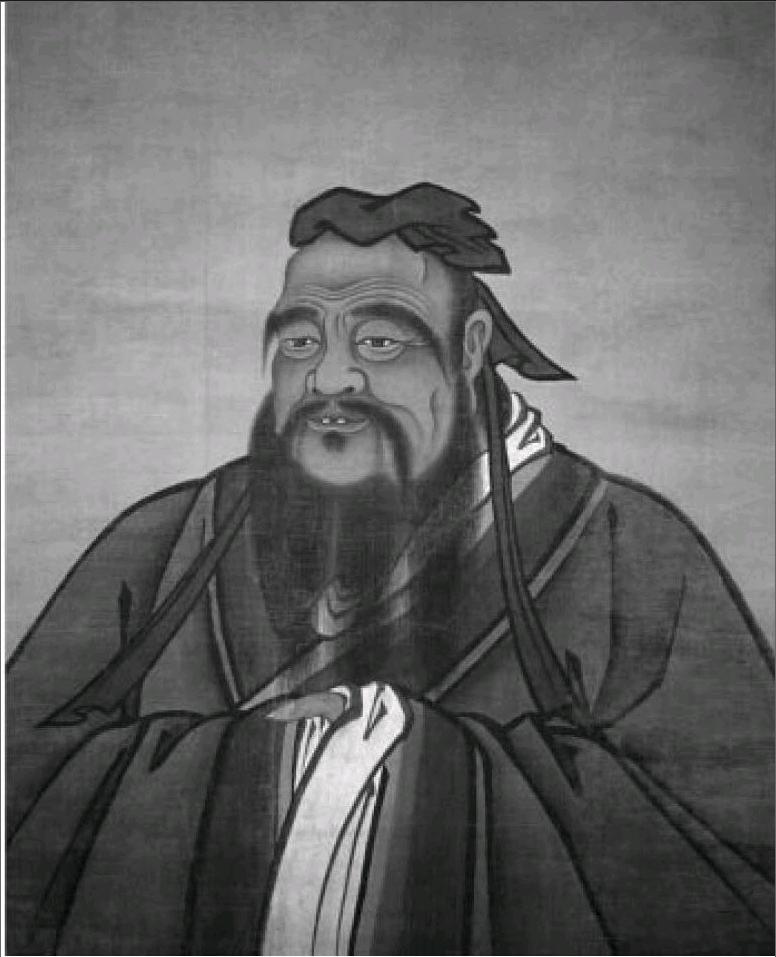

(题图:郭巨埋儿)