社会资本再建构:广场舞的潜功能分析——基于四川X村广场舞的实证研究

黄章宏

社会资本再建构:广场舞的潜功能分析——基于四川X村广场舞的实证研究

黄章宏

北京师范大学社会学院,北京,100875。

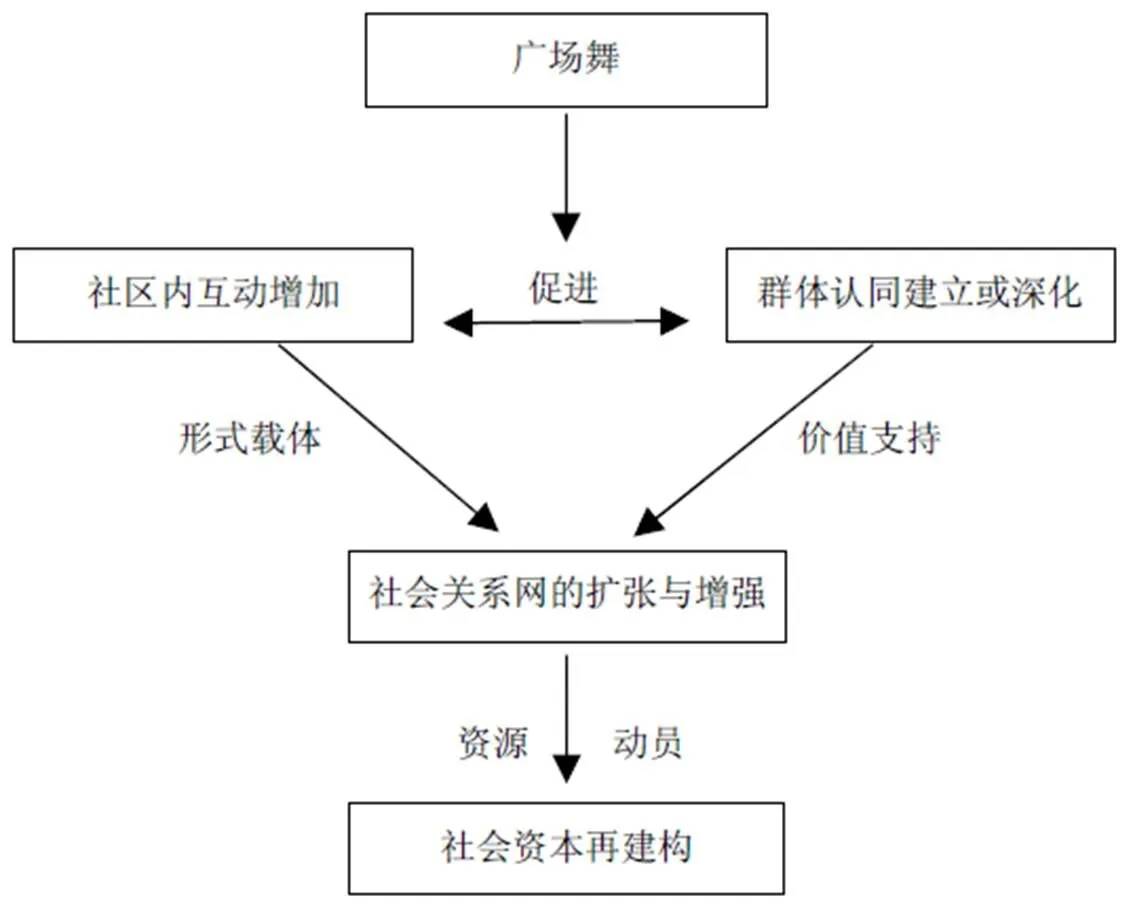

近年来,广场舞快速传播并受到国内外高度关注。笔者通过对四川X村广场舞的参与式观察与深入访谈发现:按照莫顿的功能分析框架,广场舞除了具有正向的“促进身心健康”以及负向的“噪音扰民”等显功能;还具有“社会资本再建构”的潜功能。本研究就重点探讨了其潜功能的发生机制:广场舞参与者之间的社区内互动不断增加,同时村民的群体认同建立或深化,这就为他们社会关系网的扩张与增强提供了形式载体和价值支持,而嵌构在社会关系网中的资源一经调动便完成村民社会资本的再建构。研究还反思了社会资本的外部性。

社会资本;广场舞;功能分析

1 问题的提出

近年来,广场舞已经成为全民最为普及的健身活动之一。2013年,中国大妈因噪音问题被禁止在纽约日落公园跳广场舞引发热议[1],2014年末,《华尔街日报》、《欧洲时报》等多家报纸报道了中国大妈们进军卢浮宫广场、莫斯科红场、美国旧金山等地的消息[2];2015年3月,“国家体育总局将在全国推出12套广场健身操舞优秀作品,并对其进行推广和培训”的消息引发了不小的争议[3]。可以说,广场舞现象受到国内外高度关注。随着广场舞的快速传播,研究领域对其的关注度也越来越高,以广场舞为主题的文献仅2015年就新增43篇硕士论文和297篇期刊论文[1]。但是,目前国内对其缺少系统研究,特别是缺乏社会学个案研究,尤其缺深入调查与功能分析。基于上述背景,笔者返乡对四川省P市X村的广场舞现象进行了参与式观察,深入访谈了舞友、村民与村干部。

社会交往特别是参与社团对于社会资本的构建具有非常重要的意义[4]。X村广场舞作为一种群众性集体活动,除了可以强身健体,还给村民的社会资本带来了变化。那么,广场舞是如何促成广场舞参与者的社会资本再建构的呢?笔者就此研究了X村广场舞的发展历程、分析了其功能,旨在厘清其“社会资本再建构”的发生机制,为广场舞发展做一点探索。

2 X个案广场舞的发展与特征

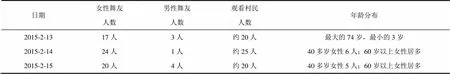

在市场经济与大众传媒高度渗入农村的背景下,广场舞因与村民兴趣爱好、生活需求的高度契合在X村发展起来。如今,每到傍晚的村文化广场上都是乡亲们跳广场舞的欢声笑语,广场舞在这里已经经历了4阶段的发展。第1阶段(约2007年)村民武某在家中用磁带放彝族舞曲,组织跳了几个月;第2阶段是村团支部石书记在村农家书屋前组织的;第3阶段又是村卫生院的医生发起的。这3个阶段都可归属于趣缘自组织群体阶段,主要是村民以地缘关系为基础,因趣缘而组队,这样的队伍一般10人以下、规模较小、设施简单,组织者发挥关键作用。第4阶段就是目前的情况,从2013年末村文化广场建成以来,广场舞在村委会的支持下整合发展至此:全村集中一处,每天必跳,跳舞人数最多时可达30人左右、最少7-8人,跳舞、观看的总参与人数达100余人,覆盖了村广场附近的2个自然村。跳舞的基础设施条件好,在宽阔的文化广场上直接用约60''的互联网电视播放画面;还推举村会计任名誉队长并设有专门的播放员1名。这一阶段可以概括为基层自治组织与地方政府支持阶段,此阶段的广场舞呈现出:健身娱乐性,村民以锻炼身体、情感交流为目的;自由选择性,村庄广场舞秉持自愿、开放的原则,村民自主广泛参与;形式多样性,在X村有佳木斯、广场舞、笮山锅庄、有氧健身操等多样的形式。它已发展成为新村风尚,融入了村民生活。村民的广泛参与情况如下表所示:

表1 广场舞参与情况实例

资料来源:笔者参与观察结果。

3 社会资本再建构

默顿强调区分正功能和负功能、显功能和潜功能。他认为,那些有意造成并可以认识到后果的是显功能,而非有意造成的和不被认识到后果的是潜功能,社会学者的特殊贡献不但在于研究社会行动者有意安排的预期后果(显功能),而且主要在于研究社会行动者未预期的或不为一般人所觉察的后果(潜功能)[5]。研究显示,从显功能来看,正如很多学者指出的那样,广场舞有促进身心健康的功效[6],这属于它的正功能。调查还发现此功能中身体锻炼与心理调节的发生机制有所不同:舞前舞后,舞者间开心事互相分享、烦心事相互倾诉,得到心灵的慰藉与满足,广场舞促进了心理健康;而舞蹈之中,舞友全身放松,暂时“跳出社会”去尽享歌舞乐趣,在促进身体锻炼的同时也利于心理调节。笔者在调查中就观察到舞友在舞前舞后“摆龙门阵”的热闹场面和跳舞时的愉快的心情,也从访谈中了解到多个广场舞使舞友不容易感冒、帮助其身体康复的例子。另外,X村广场舞因“仅有一支队伍、固定在村文化广场跳、得到村委会的大力支持”等特殊性,不存在新闻报道反映出的“组织混乱、噪音扰民、场地纠纷、阻碍交通、舞蹈形式单一”等问题[7],但也有“噪音扰民”的负功能。

对于广场舞的潜功能,相关研究较为缺乏,仅个别学者在相关研究中指出广场舞促进社会认同、社会整合、社会和谐等[8]。X村个案表明,广场舞的潜功能可概括为“社会资本再建构”。近年来,X村因独特的光热条件,农业产业化初步发展,成为了重要的“早春蔬菜”和“热带、亚热带水果”生产基地。村庄中,“白天嘛,各家做各家的活路,遇不到。”村民忙于农业生产、蔬菜零售和客货运输,互动越来越少,他们的社会关系网“沉寂”了。但随着广场舞的传入,村民间的互动、群体认同以及社会关系网络等都发生了变化,广场舞“社会资本再建构”的潜功能体现了出来。

3.1 社区内的互动增加

Chen Tong,B.E在研究中指出,广场舞与建设城市公共空间的重要性密不可分[9],X村的广场舞也创造出了一个公共空间。在这个公共空间中,村民之间、村民与基层干部、基层组织、政府之间深入互动,也正是这些社区内互动的增加为村民社会关系网的“扩张”与“增强”提供了形式载体。

广场舞增加舞友和观看的村民以“摆龙门阵”为主要形式的互动。在实地调查的几日中,跳舞的第1天有20人、第2天有25人、第3天有24人,再加上约20人的观众,如此规模的村民群聚现象,前几年在村里除了红白事是基本见不到的,热闹的场面反映出村民社会互动的增加。村民摆龙门阵的内容也很丰富,小到舞蹈学习、亲子关系、婆媳关系、妯娌关系,再到集体活动、确权登记,以及反腐流言蜚语、国家发展等,如:60多岁的女舞友说,“把屋头不高兴的事情摆哈,就好多了”,笔者也目睹、参与了两起与家庭教育有关的探讨,一是两位老人在探讨村中的大学生培养,其中一个因孙女考上了中国政法大学非常自豪,一位在认真“学习”;还有一个就是A、B舞友向我询问学习经验,B将孩子天天耍手机的抱怨一吐为快。这些都是关于个人、家庭的,村民们还谈论村庄、社会的话题:“我们要学他们外面放那个彝族舞”“今年乡、村举办的运动会让春节有了年味,热闹多了”“这两年国家经济有点困难哦(担心)”“反腐做得好,虽然(腐败)还是有,但比以前好多了”等。值得一提的是,对“做菜生意”“跑运输”这些白天不在村庄的村民来说,跳广场舞更是为他们增加与其他村民的互动创造了机会。B舞友每天凌晨2点钟就得起床到镇上打菜,然后送到市里销售,中午卖完菜回家必须睡觉,下午5点钟起来,收拾一下家里天就黑了,这样,他们一天基本见不到村里的人;家中从事客、货运的4位舞友也是如此,他们一般要给老公跟车,早出晚归,基本没有和村民交流的机会。但现在有了广场舞,晚上跳舞的时间就成了他们互动的最佳时机。

广场舞的组织管理还增加了村民与基层干部、基层组织、政府之间的互动。现在X村广场舞是基层自治组织与地方政府支持阶段,设施的升级、舞蹈影响的提高和跳舞规模的扩大等等的背后是村委会和党支部提供的人财物的强大支持,如文化广场的修建与使用、电视等基础设施的争取、管理员的聘用与会计当名誉队长等;当然,这些背后还有地方政府的身影,如乡曾组织广场舞表演比赛,壁挂电视由县林业局赞助,县文化旅游局为打造康养旅游示范新村而专门派老师前来教跳地方特色舞蹈等。在此阶段,村民与基层干部、政府在广场舞的项目上积极互动,政府、基层组织主动作为,村民也对此感到满意,广场舞已成为村民能最直观感受到民生改善的措施之一,一定程度上增强了村民对于政府的信任,利于建立更亲跟近的干群关系、政民关系,促进社会和谐。

3.2 群体认同的建立或深化

林南指出,“确信和认识到自己是一个有价值的个体,是一个共享相似的利益和资源的社会群体的成员,不仅为个人提供了情感支持,而且为个人对某些资源权力的要求提供了公共承认。”[10]群体认同为村民社会关系网的扩张与增强提供了价值支持,为社会资源的调动创造了条件。在广场舞的研究中也已有学者指出,广场舞是趣缘群体的活动,促进成员社会认同[11]。那么,在X村,随着广场舞的发展,村民的群体认同又有何变化呢?

社会认同是个体认识到他属于特定的社会群体,同时也认识到作为群体成员带给他的情感和价值意义[12]。在X村的调研中,笔者发现了舞友的群体认同感的变化,一方面是对广场舞群体(舞队)的认同,一方面是对社区(X村)的认同;观众的社区认同感也有所变化。对不同个体而言,这种变化可能是认同感的建立,也可能是认同感的深化。

访谈中,“我们都是一起跳舞的”的互相介绍总是从舞友口中自豪地说出来,一舞友还给笔者介绍了她与B舞友相识的过程,她说,“我和她以前不熟悉,现在我们一起跳舞,跳了之后都很开心,我们会坚持下去”“我和她”到“我们”的变化加上村民对“我们”价值的认识,反映出舞友的舞队认同的建立。另外,笔者还接触到B舞友社区认同感建立的特殊案例:作为外迁至此的村民,B舞友虽已迁入10余年了,但10多年都在卖菜,少有与村民接触的机会,这样,村里有什么事情也不知道,再有意愿也谈何融入村庄呢?但是自从村庄有了广场舞,她每晚坚持跳舞,通过舞前舞后与其他村民的交往,她了解了村庄的新鲜事,也认识到该村的村规民约、村风民俗,大家逐渐认同她是乡邻,自己也意识到“我非常高兴已融入到村中来了”,社区认同感逐步建立起来了。还有村民因广场舞深化了对村庄的认同:A舞友虽已嫁入多年,已对村子有初步的认同和拥有一定的社会关系网,但她说“以前我都像要与世隔绝了样,就像不属于这个村的,现在才和大家交流多了起来”;一些村中的年轻人也是如此,他们成为了观看广场舞的一员,趁此相聚机会与一旁村民“摆龙门阵”,熟人社会再熟悉,互相的身份、情感认同也得以再确认、再强化。

综上,广场舞让村民形成“我们是一伙的”的群体认同,正是由此,舞友之间、村民之间的身份、情感认同既可促进村民社区内互动的持续与深入,也为村民社会关系网的扩张与增强提供了价值支持。

3.3 社会关系网的扩张与增强

布迪厄作为最早将“社会资本”概念引入社会学研究的人,他将社会资本定义为个人通过体制化的社会关系网络所能获得的实际或潜在资源的集合;个人社会资本的多寡取决于其网络规模的大小和网络成员靠自己权力所占有资源的多少[13]。社会资本理论在社会学领域的发展中逐渐脱离了涂尔干的集体性传统,转而强调更具个体色彩的社会资本概念,而后者又往往是指以个人为中心的社会网络及其相关资源[14]。另外,在著作《独自打保龄球》当中,普特南也认为社会资本理论的核心是肯定社会网络的价值[15]。林南也指出,社会资源指那些嵌入于个人社会关系网络中的资源,而社会资本是从社会网络中动员了的社会资源[16]。可见,社会关系网与社会资本关系密切,是嵌构在社会关系网中的社会资源为社会资本建构创造了可能,社会关系网可以说是社会资本的基础。

在X村,随着广场舞带来村民在社区内互动的不断增多,以及群体认同的建立或深化,村民的社会关系网也发生了“扩张”或“增强”的变化,这就为动用嵌构在这些关系网中的社会资源奠定了基础。

调查发现,舞友基于趣缘的同辈朋友关系逐渐建立。X村广场舞由趣缘自组织形式兴起,随着一起跳舞及舞队认同的建立,舞友成为朋友,互相走进了各自的“朋友圈”。A和B两位舞友就是如此:“我们是最坚持的,现在我们是复杂点的舞蹈都踩得到拍子的(A道出朋友间的默契)”。我们也还进一步发现,这种扩张的朋友关系主要建立在同辈群体之间,C舞友和她的一位朋友就开玩笑地讲到“和老婆婆交流啥子哦,有代沟”,实际上,仔细观察跳舞时的群聚关系,我们也可基本分出中、老年两大群体。

社会关系网的增强在老年人社会支持的强化上体现得最明显。广场舞的主力是老年人,在市场经济和人口老龄化的背景下,他们可以说已成为村庄中一个重要的特殊群体,特别关注他们社会关系网络的变化尤其重要。现在也已有学者专门探讨广场舞中老年人的社会交往[17]以及广场舞群体在养老方面的社会支持作用[18]。在X村,随着市场经济的发展,老人已不是经济的主要来源和经济资源控制者,权威较低;加之当地中等的生活水平和国家农村养老保障制度的不健全,对儿女极度依赖的六七十岁的老人们,很少有坐在家里享清福的,只要有最后一点力气,他们都会坚持劳作,不断发挥余热。如此一来,白天劳作使老人与村庄中同辈群体、家族成员的社会接触减少,他们的社会支持网络弱化。但广场舞跳起来之后,一起跳舞的老人们舞友关系日益紧密,甚至形成一个强有力的老年广场舞趣缘群体。据舞队中一位70多岁的奶奶介绍:“我年轻的时候就喜欢唱歌跳舞,前几年无聊得很,说话的人都很少,后头(后来)就在屋头(家里)用收音机放着跳,现在来村部跳舞结交了一些也喜欢跳的老年人,锻炼身体,很高兴。我早上5、6点起床喂猪,白天干点活路,晚上吃了饭就来跳舞,现在是每天都要来和他们一起来跳才得行(好),有的时候心情不好,来跳了也就好了。”可见,老年舞友的社会支持网增强并已从中收获身心健康,甚至在一定程度上他们还形成了对舞蹈、舞队的依赖。

3.4 社会资本再建构的完成

“社会资本”这一概念最先由美国改革家L·J·Hanifan在1916年提出,社会资本作为在市场中期望得到回报的社会关系投资,可以定义为在目的性行动中被获取的和(或)被动员的,嵌入到社会结构中的资源[19]。正如普特南指出的,“社会资本有经济、社会关系、情感等三个层面的外延”。[20]笔者在调查中发现,广场舞重构了一些村民的社会关系网,村民可动员其中的社会资源而实现互利互惠,广场舞发挥出促进村民社会资本再建构的潜功能。利用商机增加收入,情感沟通中得到心灵慰藉,增强家族、朋友、邻居等社会联系都是重要体现,有利于个人自我实现及社区和谐。

在A舞友的经历中,再建构的社会资本已被动用起来。A舞友主要利用社会关系网带来的商机来增加收入,在访谈时她向笔者举例到:“自己家喂的羊,朋友三四一起嘛就给你联系哈卖羊、问‘你家有没得羊啊’,问到了就定了,她就不去别家买了噻,我都卖了两个了。比如说羊粪也是,有人说‘你家有羊粪’,问‘怎么卖的’,就可以联系到把羊粪卖了。”除A舞友以外,其他舞友也有类似对社会资本的经济动用,例如说,他们进行蔬菜种植技术与销售门路交流、P市经济转型中的商机探讨等。在广场舞扩张的朋辈趣缘群体、增强的邻里关系网中,村民的情感交流也密切起来。一位舞友讲到:“听别个(人)讲,你也悟出道理,不和别个交流,你啥子(什么)都不晓得。”A舞友也提到,“有的时候心情烦了,多聊两回,心情又要松和点咯,不然怄都要怄死了、气都气死了。”还有一群舞友齐声说道,“反正摆(闲聊)了就开心了。”另外,村民的情感交流还有一原则,就是B舞友总结的:“还是不摆(谈)让家庭造矛盾的。”这样善意的交流加上有人倾听、有人劝导,村民们就可在交流中引起情感共鸣、收获情感慰藉。也有社会联系增强的例子,广场上会听到“(嫂子、二娘、大哥),你来啦?”这样的问候,这是家族联系的强化;还有一村民借此机会请邻里帮忙做农活、一村民借跳舞的机会请舞友到家里吃团年饭等等,这些都体现着村民们在社区中互帮互助、联系增强。

4 结论与反思

研究表明:X村广场舞除了具有正向的“促进身心健康”以及负向的“噪音扰民”等显功能;还具有“社会资本再建构”的潜功能。“社会资本再建构”的发生机制是:随着广场舞的发展,其参与者之间的社区内互动不断增加,同时村民的群体认同建立或深化,这就为他们社会关系网的扩张与增强提供了形式载体和价值支持,而嵌构在社会关系网中的资源一经调动便完成村民社会资本的再建构。

图1 广场舞促成社会资本再建构的运行机制

当然,正如社会学家布里格斯提醒人们不要只看社会资本的“华丽外表”[21],我们也注意到村民再建构的社会资本的外部性。帕特南就指出“社会网络和互惠规则通常仅对处于该人际关系网络内部的人来说是有益的,社会资本的外部效应并不总是积极的。”[22]在X村的调查中发现,广场舞参与人员动员社会资本,收获了收入的提高与情感慰藉,越发意识到广场舞的价值并不断增进群体认同,但也随之出现了参与者看不起不参与的村民,“有些年轻人没得健康意识就喜欢打麻将,或者窝在屋头(待在家里)”,而没参与的人(主要是一些年轻人、中年男性、少数妇女)没有广场舞体验,仍是老想法“老太婆才去跳那个舞”,这样,从一定程度上讲,广场舞的参与者与非参与者之间就形成了一条交往鸿沟,而这对广场舞自身规模和影响的扩大,乃至整个社区都会产生消极影响。

[1] Should Square Dancing Be Stopped in Public?[J].《Beijing Review》,2013(50).

[2] 中国广场舞大妈在海外大显身手[EB/OL].新华网(http://baike.so.com/doc/7531292-7805385.html,据《华尔街日报》报道),2014-06-19.

[3] 国家体育总局:未来将建广场舞协会组织[EB/OL].人民网(http://politics.people.com.cn/n/2015/0325/c70731-26746641.html,来源:中国青年报),2015-03-25.

[4] 胡 荣,胡 康.城市居民的社会交往与社会资本建构[J].社会科学研究,2007,(4).

[5] [美]罗伯特·默顿.社会理论和社会结构[M].南京:译林出版社,2008.9:92~170.

[6] 代 敏.武汉市主城区中老年人广场舞开展现状调查与分析研究[D].湖北武汉:华中师范大学,2014;马裕文.常熟市区广场舞现状调查与发展对策研究[D].江苏苏州:苏州大学,2014.

[7] 胡洪江,杨 宁,杨文明,廖冬妮. 广场舞纠纷折射社区治理难题[N].人民日报,2013-11-14(第11版).

[8] 孙江山.关于农村广场舞的潜功能研究——以河北省D村为例[D].河北石家庄:河北大学,2015.

[9] Chen Tong.Square Dancing in the Streets, Xuanhua, China[D].The Ohio State University,2013.

[10][16][19] [美]林南.社会资本——关于社会结构与行动的理论[M].上海:上海人民出版社,2004:19~24.

[11] 喻月琴.趣缘群体的互动和认同研究[D].甘肃兰州:西北师范大学,2015.

[12] [德]马克斯·韦伯.中国的宗教:宗教与世界[M].桂林:广西师范大学出版社,2004:29.

[13] 赵延东,洪岩璧.社会资本与教育获得——网络资源与社会闭合的视角[J].社会学研究,2012(5).

[14] 桂 勇,黄荣贵.社区社会资本测量:一项基于经验数据的研究[J].社会学研究,2008(3).

[15][20][22] [美]罗伯特·普特南.独自打保龄球——美国社区的衰落与复兴[M].北京:北京大学出版社,2011:7~13.

[17] 刘承欢.弱关系网络下中老年人的社会交往[D].上海:复旦大学,2013.

[18] 袁亚运.广场舞群体及其养老支持[J].重庆社会科学,2015(12):76~82.

[21] Xavier de Souza Briggs, Social Capital and the City: Advice to Changing Agents, National Civil Review 86 (summer 1997): 111~117.

New Construction of Social Capital: The Analysis of Square Dancing’s Implicit Function——Based on the Empirical Study of X Village’s Square Dancing

HUANG Zhanghong

School of Sociology, Beijing Normal University, Beijing, 100875, China.

Square dancing spread rapidly and received the domestic and foreign scholars’ high attention in recent years. Using the participatory observation and deep interview, the case study of the X village shows that: Based on Merton’s social function theory, in terms of the explicit function, square dancing promotes physical and mental health, but the noise interrupt the people. And the implicit function is the new construction of social capital. This paper aims at studying the occurrence mechanisms of the implicit function: With more and more social interaction, the dancers established the group identification. Thus, these could provide the form carrier and value support for the social network’s expansion and enhancing. And the new construction of social capital was finished as soon as the social resources which were inset in the social network were mobilized. In addition, the study also reflects on the externality of the social capital.

Social capital; Square dancing; Function analysis

1007―6891(2017)03―099―05

10.13932/j.cnki.sctykx.2017.03.26

G811.4

A

2016-10-20

2017-03-07

北京师范大学本科生科研训练与创新创业项目“广场舞的传播路径、运作模式与作用研究--以三个社区为例”部分研究成果。