小组激励教学法应用体会

张京枨

在新的一学期我教09机电5班和6班的《维修电工技能训练》。在开学的最初几周对学生的情况进行了一下了解,发现学生来自各个地区,生长环境差别较大,有城市的、有乡村的;有本地的、有外地的;有家庭条件好的、有家庭条件一般的。但共性是学生基础差,底子薄,上课积极性不高。[1]

如何适应学校新课改的要求,提高教学质量,改变以教师为中心,以“教”为中心,课堂以“知识”传授为主的教学模式呢?

如何让“阳光”普照每一个学生,真正实现素质教育,将课堂还给学生呢?[2]

为此,我考虑仿照同学们熟悉的游戏模式,在学校提倡的小组教学的基础上,结合青少年的心理特点以及游戏开发原理,加入竞争和激励机制,采用了小组激励教学法。

17、18岁的青少年性格特点是求知欲强、好胜心强、自尊心强,很多同学爱好上网、玩游戏。

美国著名精神分析理论家艾里克森(E.Erikson)的人格发展学说将人生的心理社会发展阶段分为八个阶段,12—18岁为青少年期。这个阶段的主要发展任务是形成角色同一性,防止角色混乱;良好的人格特征是诚实品质。

斯普兰格(E.Spranger)将青年期形容为“第二次诞生”,第一次是为了生存而诞生,第二次是为了生活而诞生。

霍尔认为青年期是由“疾风怒涛”到“相对平稳”。还有人认为青年期的个体属于“边缘人”,虽然逐步脱离了孩子的群体,但尚不能履行成人的责任和义务,因此常被排斥在成人行列之外。

從生理上讲,青年期个体的身体各系统的生理机能,包括感知能力、心肺功能、体力和速度、免疫力和性机能等都达到最佳状态,疾病的发生率最低,进入身体健康的顶峰时期。[3]

从学生社会化角度上讲,网络时代使学生的活动范围不再主要是家庭和学校,而是扩大到社会的各个方面。尤其是职专生,升学压力较轻,生活内容不仅仅是学习,而是开始考虑各种社会交往。

随着自我意识的高度发展,认知能力的提高,以及很快面临职业选择或专业选择等问题,更多的学生开始考虑价值观和人生观的问题,形成了自己初步的人生观和价值观。

从知识的获得及思维的发展上讲,青年期的学生逐步变化为成人的思维,辩证的、相对的、实用性的思维形式成为重要的思维形式。由初期对问题的看法非此即彼,非对即错,演变为通过比较不同的理论、方法,进而找到有效的理论和方法。由此也奠定了对问题进行分组讨论的思想基础。

当今社会是一个分工越来越细化,合作越来越紧密。提倡合作共赢的时代,但我们的学生多数是独生子女,恰恰缺少合作意识,缺少共享的快乐。通过小组合作,树立一种团队意识,为今后步入社会参加工作打好基础。

提到电脑游戏,很多家长和老师都是深恶痛绝。认为电脑游戏带有赌博性、迷惑性,有时甚至有许多不健康的黄色内容,这种诱惑力对辨别能力较差、自制力不强的青少年来说,胜过课堂学习,甚至胜过学校开展的有益集体活动。因此,迷恋游戏的同学往往无心听课,有的同学甚至为玩游戏而逃学旷课,这样势必会导致学习任务不能完成、学习成绩直线下降。

长时间玩电脑游戏,一旦停止电脑游戏活动,便难以从事其他有意义的事情,情绪低落,思维迟缓,记忆减退,食欲不振,出现难以摆脱的渴望玩游戏的冲动,形成精神依赖和相应的生理反应。此外,长时间玩游戏会使学生的人格发生明显改变,变得自私、怯懦、自卑,失去朋友和家人的信任。暴力游戏对行为造成的影响不仅引发游戏者的攻击冲动,而且会诱导游戏者用“进攻”的方式去解决问题。

以上的种种问题确实存在,而且一时半会也很难解决,但换个角度看问题,我们能否研究一下游戏原理,让学生把玩游戏的一些经验和心得迁移到课堂学习和分组讨论上来呢?

那么,学生为什么愿意打电脑游戏?电脑游戏的独特之处在哪里?游戏提供了哪些其他活动无法提供的东西?

一是学生需要挑战。许多电脑游戏极大地刺激了学生的好胜心,玩家为了迎接挑战而不停地过关和升级。

这里面的有利因素是游戏促使玩家主动思考解决问题的不同方案,设法理解游戏机制并从游戏中吸取经验教训,应用于生活的其他方面。[4]

二是学生需要交流。对大多数人来说,他们玩游戏的根本原因是与朋友进行交流。希望能够在玩游戏的过程中与其他局域游戏的玩家彼此呼来喊去的对话,夸耀他们最近的“战果”,或是告知他们已被杀等等。而交流正是小组激励教学法的重要目的。

当然有时玩家也需要独处的经历,有时朋友不在身边或是厌倦了朋友,或只是不想和他人说话。电脑游戏可以“伪造”人类行为中有趣的部分,而不包含任何潜在的令人烦恼的行为。这时,玩家便会玩电脑游戏。但即使这样他们之间的行为也是动态的、交互的、非反社会的,根本上说也是交流。

三是学生需要炫耀的权利。玩游戏是为了赢得尊重,特别是在多人游戏中。如果很少有机会在日常生活中吹嘘自己,在学校里也没有引以为豪的良好成绩,他们可能会钟情于游戏。

四是学生需要情感的体验。玩家在玩电脑游戏的时候也在寻求付出情感。这感觉不必是积极的或幸福的,有时仅仅是宣泄。

五是学生需要幻想。在游戏中,玩家有机会真正成为更辉煌的某个人,控制虚拟的冒险家、勇敢的剑客或是歌剧中的英雄、有时也会扮演流氓或罪犯。在大多数游戏中,玩家不用担心吃喝睡觉或是洗澡之类的琐事。所以游戏创造了没有枯燥细节的“纯洁生活”。这可以让老师发现隐藏在日常生活中学生的“两面性”。

透过这些理论,能否和小组激励教学法进行很好的结合呢?我做了一些尝试。

小组的划分:按照就近的原则,前后位为一组,人数在4—6人,这样方便讨论和组织活动并保持一定的课堂秩序。

组长的选定。由本小组的同学民主选出,主持本小组的讨论,负责维持纪律,代表小组参与班级活动等。事前我进行了适当的引导,鼓励同学们踊跃争当组长。

小组长通过安排每个同学的具体任务,哪些同学查找资料,哪些同学记录,哪些同学最后总结发言等等,从而证明自己的能力、提高威信、获得尊重。

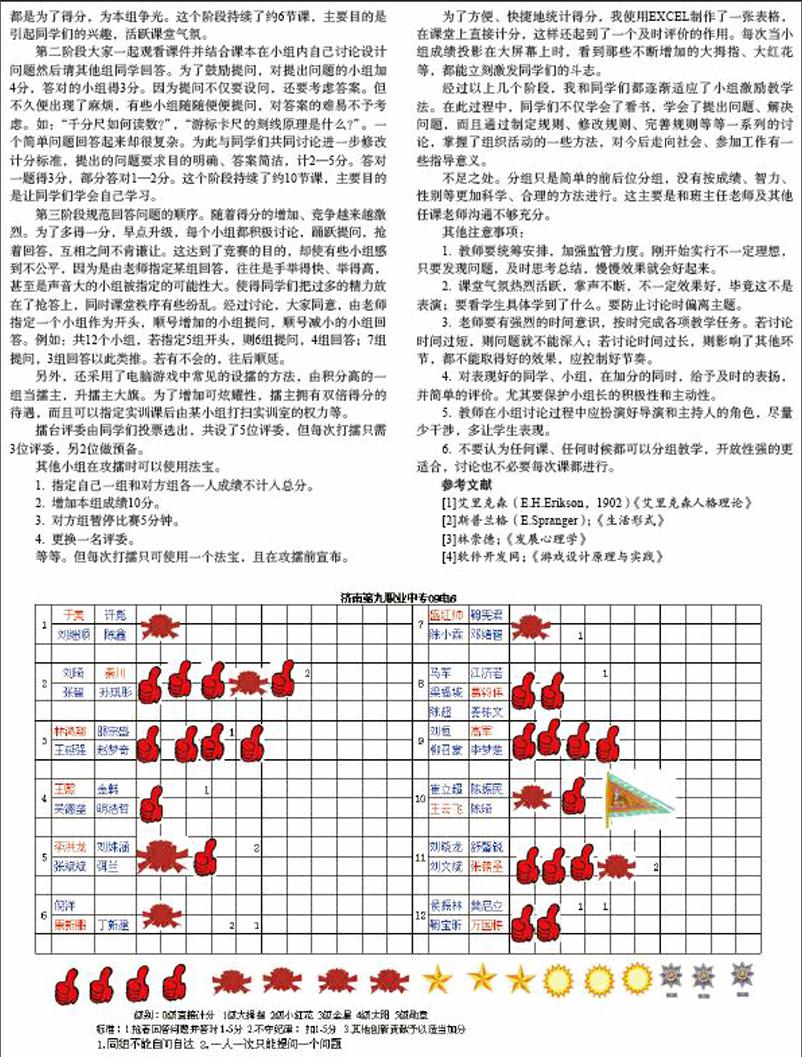

等级的评定,相当于游戏中的升级。划分为5个级别,0级直接计分,1级大拇指 ,2级大红花 ,3级金星 ,4级 太阳,5级 勋章

记够5分,得到一个大拇指;得到5个大拇指,奖励一朵大红花;5朵大红花换取一颗金星。以此类推。

小组激励教学法记分规则,也相当于游戏规则。基于公平、公正、公开的原则,既要调动积极性,又要维持良好的课堂秩序,做到活而不乱,据此我把实施过程分成几个阶段。

第一阶段老师提问,同学分小组讨论回答,答对一题得3分,部分答对1—2分。大家表现出了高涨的热情,纷纷举手,“我答!”、“老师!叫我!”,好多同学站了起来,教室里有些混乱。但是大家都是为了得分,为本组争光。这个阶段持续了约6节课,主要目的是引起同学们的兴趣,活跃课堂气氛。

第二阶段大家一起观看课件并结合课本在小组内自己讨论设计问题然后请其他组同学回答。为了鼓励提问,对提出问题的小组加4分,答对的小组得3分。因为提问不仅要设问,还要考虑答案。但不久便出现了麻烦,有些小组随随便便提问,对答案的难易不予考虑。如:“千分尺如何读数?”,“游标卡尺的刻线原理是什么?”。一个简单问题回答起来却很复杂。为此与同学们共同讨论进一步修改计分标准,提出的问题要求目的明确、答案简洁,计2—5分。答对一题得3分,部分答对1—2分。这个阶段持续了约10节课,主要目的是让同学们学会自己学习。

第三阶段规范回答问题的顺序。随着得分的增加、竞争越来越激烈。为了多得一分,早点升级,每个小组都积极讨论,踊跃提问,抢着回答,互相之间不肯谦让。这达到了竞赛的目的,却使有些小组感到不公平,因为是由老师指定某组回答,往往是手举得快、举得高,甚至是声音大的小组被指定的可能性大。使得同学们把过多的精力放在了搶答上,同时课堂秩序有些纷乱。经过讨论,大家同意,由老师指定一个小组作为开头,顺号增加的小组提问,顺号减小的小组回答。例如:共12个小组,若指定5组开头,则6组提问,4组回答;7组提问,3组回答以此类推。若有不会的,往后顺延。

另外,还采用了电脑游戏中常见的设擂的方法,由积分高的一组当擂主,升擂主大旗。为了增加可炫耀性,擂主拥有双倍得分的待遇,而且可以指定实训课后由某小组打扫实训室的权力等。

擂台评委由同学们投票选出,共设了5位评委,但每次打擂只需3位评委,另2位做预备。

其他小组在攻擂时可以使用法宝。

1. 指定自己一组和对方组各一人成绩不计入总分。

2. 增加本组成绩10分。

3. 对方组暂停比赛5分钟。

4. 更换一名评委。

等等。但每次打擂只可使用一个法宝,且在攻擂前宣布。

为了方便、快捷地统计得分,我使用EXCEL制作了一张表格,在课堂上直接计分,这样还起到了一个及时评价的作用。每次当小组成绩投影在大屏幕上时,看到那些不断增加的大拇指、大红花等,都能立刻激发同学们的斗志。

经过以上几个阶段,我和同学们都逐渐适应了小组激励教学法。在此过程中,同学们不仅学会了看书,学会了提出问题、解决问题,而且通过制定规则、修改规则、完善规则等等一系列的讨论,掌握了组织活动的一些方法,对今后走向社会、参加工作有一些指导意义。

不足之处。分组只是简单的前后位分组,没有按成绩、智力、性别等更加科学、合理的方法进行。这主要是和班主任老师及其他任课老师沟通不够充分。

其他注意事项:

1. 教师要统筹安排,加强监管力度。刚开始实行不一定理想,只要发现问题,及时思考总结,慢慢效果就会好起来。

2. 课堂气氛热烈活跃,掌声不断,不一定效果好,毕竟这不是表演;要看学生具体学到了什么。要防止讨论时偏离主题。

3. 老师要有强烈的时间意识,按时完成各项教学任务。若讨论时间过短,则问题就不能深入;若讨论时间过长,则影响了其他环节,都不能取得好的效果,应控制好节奏。

4. 对表现好的同学、小组,在加分的同时,给予及时的表扬,并简单的评价。尤其要保护小组长的积极性和主动性。

5. 教师在小组讨论过程中应扮演好导演和主持人的角色,尽量少干涉,多让学生表现。

6. 不要认为任何课、任何时候都可以分组教学,开放性强的更适合,讨论也不必要每次课都进行。

参考文献

[1]艾里克森(E.H.Erikson,1902)《艾里克森人格理论》

[2]斯普兰格(E.Spranger);《生活形式》

[3]林崇德;《发展心理学》

[4]软件开发网;《游戏设计原理与实践》