课程难度表征的是什么?

谢昱圣+徐爽

摘 要:应用当前主流的课程难度模型公式对浙教版、华师大版《科学》教材中“运动与力”“浮力”“电路”进行定量分析、比较,进而引出关于课程难度表征中的一些思考:课程难度是否存在适切值?课程难度值能否显著地表征课程难易之分?课程难度表征的是教材的难度?

关键词:课程难度;课程广度;课程时间;课程深度;教材难度

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2017)5-0010-5

课程难度是对教科书这一载体所呈现的内容难度进行分析的一个指标,目前主流的课程难度定量计算模型有黄甫全[1]基于灰色系统理论提出的课程难度三维度(广度难度、深度难度与进度难度),有史宁中[2-3]基于对课程广度、课程深度与课程时间来界定的课程难度定量公式,即N=(αS/T)+(1-α)G/T。其中,课程深度(S)泛指课程内容所需要的思维的深度;课程广度(G)是指课程内容所涉及的范围和领域的广泛程度,可以用我们通常所说的“知识点的多少”进行量化;课程时间(T)是指完成课程内容所需要的时间,可以用我们通常所说的“课时多少”进行量化。S/T反映了课程的可比深度,G/T反映了课程的可比广度,α为加权系数,满足0<α<1,它反映了课程对“可比深度”或者“可比广度”的侧重程度。这一定量的评价公式是基于对初中数学实验教科书中数学知识的分析,也成为了课程难度定量分析的一般模式,并推广到其他学科。李高峰[4]提出该模型的偏差和局限性,提出以三维一体的课程目标来量化课程广度,用抽象度总和或者课程目标的总赋值来量化课程深度,以此修正史宁中教授的课程难度公式。

1 基于课程难度模型的科学教材主题的定量分析

基于现行《义务教育初中科学课程标准(2011年版)》[5]的《科学》教材有浙教版[6]、华师大版[7]、武汉版等,以浙教版(浙江省的多数地市使用)与华师大版(浙江宁波使用)为两大主流教材,整体上反映了科学课程标准体现的理念、目标与内容。《科学探索者》是美国中学主流的科学教材,尤其在科学探究方面成为国内教材学习的典范。

基于科学课程标准在内容上分为物质科学领域、生命科学领域、地球與天文科学领域及STS。本文以占有大量篇幅的物质科学领域中的典型主题内容“运动与力”“浮力”“电路”为例进行课程难度分析。

1.1 以华师大版与浙教版的“运动与力”为主题的定量分析

1.1.1 课程广度

“运动与力”这一主题内容,这一章节选自浙教版七年级下册第三章。研究中将课本每章节中一个小标题的主要内容视为一个知识点[8],“运动与力”章节的主要知识点有:参照物、机械运动的分类、速度、速度公式的应用、力是什么、力的作用效果、力的作用是相互的、力的测量、力的三要素、力的示意图、重力及其方向、重力的大小、牛顿第一定律、力和运动的关系、惯性、二力平衡的条件、摩擦力的存在、影响摩擦力大小的因素、增大或减小摩擦的办法、压力的作用效果、增大或减小压强的方法、液体的压强,共22个知识点。而华师大版中有运动和静止的相对性、运动快慢的比较、匀速直线运动、什么是力、力的测量和力的单位、物体间力的作用是相互的、力的三要素、重力、重力的方向、重心、摩擦力、增大摩擦和减小摩擦、弹力、牛顿第一定律、惯性、力是改变物体运动状态的原因、二力平衡的条件,共17个知识点。所以,在课程广度上浙教版的为G=22,华师大版的为G=17。

1.1.2 课程深度

根据初中科学课程标准,将科学课程目标分为科学探究、科学知识与技能、科学态度与价值观和STS 4个维度。各目标行为动词包括认知性目标、技能性目标、体验性目标,不同学习目标设有不同的水平层次。对同一层次的学习要求所采用的词语有对学习结果目标的描述,也有对学习过程目标的描述,各水平层次由低到高依次赋值为 1、2、3,具体的要求程度如表1所示。

基于上述赋值针对“运动与力”可以比较浙教版和华师大版的深度(不包括浙教版第三章第七节)研究中,通过统计可知浙教版关于“运动与力”的知识点为18,华师大版为15(见表2)。

1.1.3 课程时间

课程时间以所用学时数来量化,这里主要基于针对这些主题内容多数教师的课时安排进行计算,即浙教版的平均课时数为15.5课时,华师大版的为11课时(T1=15.5,T2=11),具体如表3所示。

1.1.4 课程难度

按史宁中的课程难度模型,基于课程难度与课程广度、课程深度、课程时间等的关系,获得可比深度、可比广度与课程难度值。一般情况下,α数值的大或小,正好反映了“窄而深”或“广而浅”的课程设计风格。理想的课程设计和教材编排应当难易适中,所以在计算时公式N=(αS/T)+(1-α)G/T取α=0.5进行计算得值(见表4)。

1.2 以华师大版与浙教版的“浮力”为主题的定量分析

“浮力”是初中科学的重点与难点,在浙教版新版《科学》教材中置于八年级上册第一章《水和水的溶液》中“水的组成”之后。华师大版“浮力”单独成章(八年级上第四章),包括密度、浮力、阿基米德原理与物体沉浮条件及其应用。

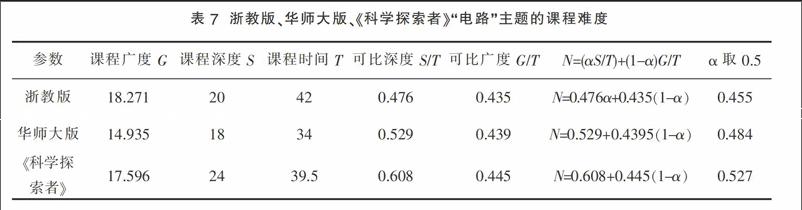

“浮力”在义务教育初中科学课程标准中的具体目标为“通过实验认识阿基米德原理和沉浮条件,并解释生活和生产中的常见现象”,将这一目标在两套教材中分别具体细化(见表5)。

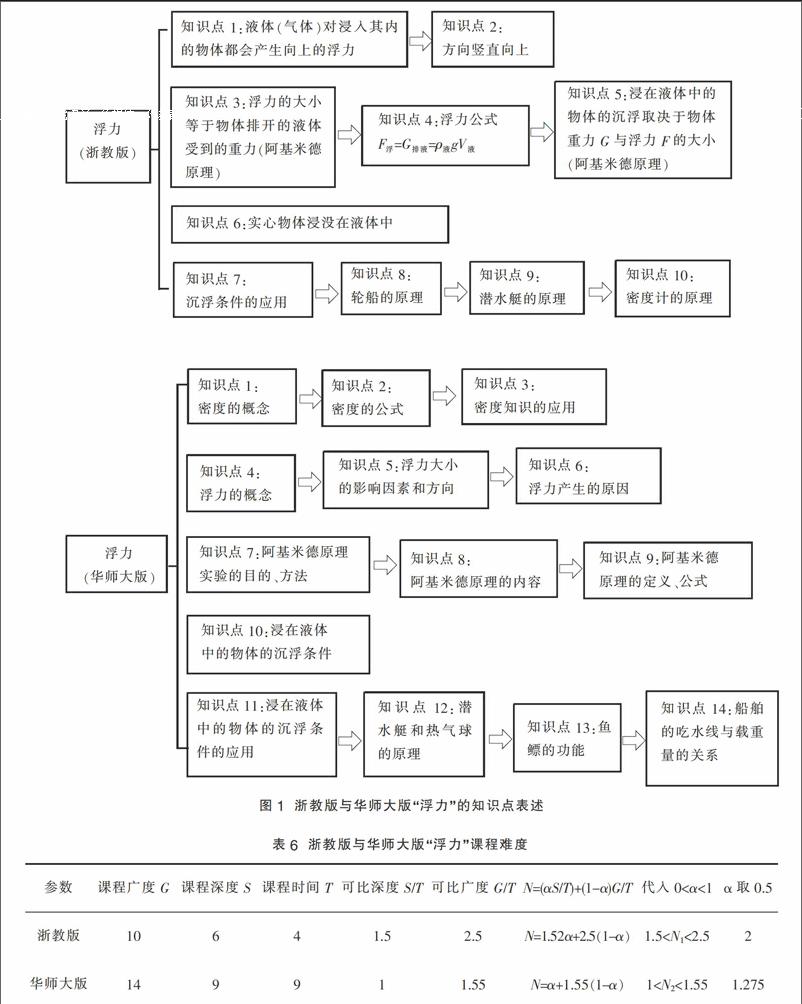

采用李高峰的课程难度模型修正,利用N=α*S/T+(1-α)*G/T计算。类似的,课程广度主要以知识点的量与呈现来体现,如图1所示,即G1=10,G2=14;课程深度涉及概念和原理的抽象层级及概念间的关联程度,用抽象度来表示,即Deg(浙教版)=6,Deg(华师大版)=9;课程时间用课时来计算,浙教版与华师大版的课时分别为T1=4,T2=9,可得两套教材“浮力”主题的课程难度(见表6)。

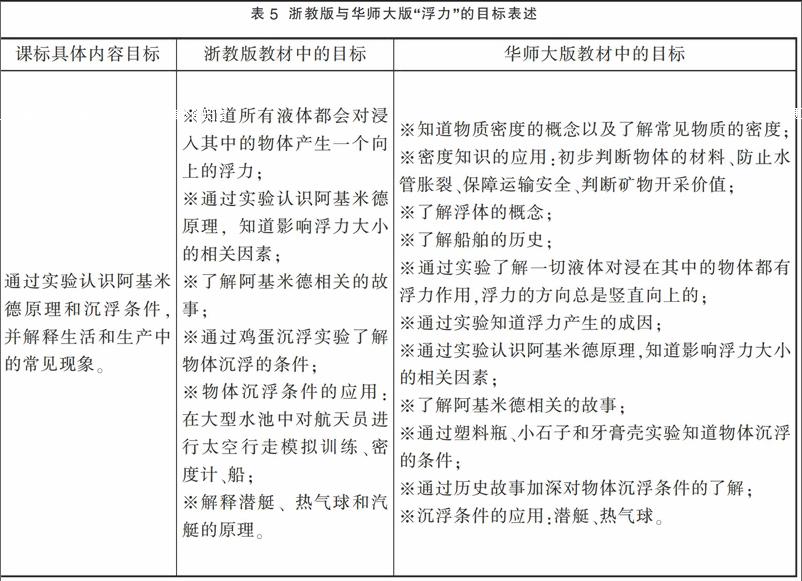

类似的计算方法与公式,可以得到浙教版、华师大版任一主题内容的课程难度,也可以将这两套教材与其他教材进一步比较,如比较浙教版、华师大版与美国以科学探究为特色的《科学探索者》教材中的“电路”主题内容课程难度值(见表7)。

2 课程难度到底表征什么?

从前面的几个典型主题的比较分析可知,针对“运动与力”主题,浙教版教材的课程难度值为1.31,华师大版的课程难度值为1.455;针对“浮力”主题,浙教版与华师大版《科学》教材的课程难度值分别为2和1.275;针对“电路”主题,浙教版、华师大版《科学》教材与《科学探索者》的课程难度值分别为0.455、0.484、0.527。这是否表征浙教版《科学》教材相对于华师大版《科学》教材在“运动与力”“电路”两主题中较易?《科学探索者》在“电路”主题的課程难度较国内两套教材更难?但浙教版教材在“浮力”主题相对于华师大版的难度较高?由此引发出以下几个方面的思考。

(1)多大的课程难度值是适切的?国内各套科学教材是基于《义务教育初中科学课程标准(2011年版)》进行撰写与修订的,这是否可以说科学教材的主题内容在课程难度值上与课程标准要求的课程难度值一致就是最为适切的?课程标准是面向全体学生的标准要求,而教材、科学教学是否需要考虑面向的主体的差异?

(2)在统计学的意义上,常用Sig值大小来表征两者比较中是否存在显著性差异,那针对教材课程难度的比较是否也存在一个显著性的差异值?即两套、三套教材针对特定主题的课程难度值进行比较时,值相差多少才能表征这些《科学》教材在这一主题内容上是有明确的难易之别的?此外,针对各主题内容的课程难度值可以通过比较来说明是否具有差异,针对某一版本的教材所呈现的内容可能在不同主题表征的差异不同,那么针对整套教材或针对同一课程领域(物质科学、生命科学等)整体的难度是否存在类似的表征?

(3)教材所体现的一方面是对学科知识的选择、重组与整合,这种选择、重组与整合可以帮助学习者对某个未知概念的理解、掌握转变为一种基于原有已知概念与未知概念间的联系过程,这也呈现了对某一学科知识结构的整体理解的需要。另一层面教材表征的是对所选择、重组与整合的学科知识的表征及水平层次的体现,而这一表征过程不仅需要基于学科知识、知识结构本身,更需要基于教学的逻辑(基于所教学生的水平层次)。而课程难度中的课程深度体现的是学科知识内容本身的抽象度,因而,有学者基于教材所表征的是对“基本深度”(知识点本身抽象度与所要求的思维深度)的合理消解,提出“教科书课程广度、深度评价模型”[9]。

参考文献:

[1]黄甫全,王晶.课程难度刍论[J].东北师大学报:哲学社会科学版,1994(4):91-96.

[2]史宁中,孔凡哲,李淑文.课程难度模型:我国义务教育几何课程难度的对比[J].东北师大学报:哲学社会科学版,2005(6):151-155.

[3]孔凡哲,史宁中.四边形课程难度的定量分析比较[J]. 数学教育学报,2005(1):11-15.

[4]李高峰.课程难度模型运用中的偏差及修正[J].上海教育科研,2010(3):46-49.

[5]中华人民共和国教育部.全日制义务教育科学课程标准(实验稿)[S].北京:北京师范大学出版社,2011.

[6]教材编写组.义务教育教科书 科学(7—9年级)[M].杭州:浙江教育出版社,2013.

[7]教材编写组.义务教育教科书 科学(7—9年级)[M].上海:华东师范大学出版社,2013.

[8]周文波,黄晓.中、美初中科学教材课程难度的比较与分析——以“地球、月球与太阳”主题为例[J].江苏教育研究,2011(8):17-20.

[9]闫春更,周青,王婷婷. 教科书难度评价的模型建立与方法改进[J]. 上海教育科研,2015(9):42-45.

(栏目编辑 赵保钢)