城市更新中的文化策略与空间政治

——基于J市N街区的个案分析

何淼

(1.南京大学社会学院,南京210023;2.哥伦比亚大学社会学系,美国纽约10025)

城市更新中的文化策略与空间政治

——基于J市N街区的个案分析

何淼1,2

(1.南京大学社会学院,南京210023;2.哥伦比亚大学社会学系,美国纽约10025)

20世纪80年代以来,文化开始成为中西方城市更新中的通行策略与重要工具。它被期待赋予旧城更为丰富多元的意义与象征,并生产出具有地方特质的空间形态与文化地景,从而重塑旧城生活空间及文化意象,提振经济活力。以J市N街区为例,通过其具体实践去深入剖析文化在城市更新中的运作方式与逻辑脉络,并由此反思这种特定文化面向的城市空间生产所蕴含的空间政治意义。在N街区的更新过程中,首先经由地方中产阶级诠释而形成了一套文化话语,随后地方政府、开发商、当地居民基于“工具理性”采纳文化话语,赋予文化策略正当性。文化介入到传统民居、街巷格局的现实存在之中,并实现了对N街区空间的创造性生产。N街区由此被赋予了“文化”“历史”“地方”的意义感,成为一种基于地方再现的“空间幻境”,其中隐喻着与日常生活、平民大众相疏离的排斥性政治。经由城市更新,N街区从与日常生活紧密相连的、注重使用价值的平民生活空间转变为中产阶级审美操控下的、追求象征价值的城市增长空间。当保留传统建筑外观、注入现代消费业态已成为城市更新的一种通用文化策略时,实际带来的可能是对文化多样性的抹除。

城市更新;文化策略;空间幻境;空间政治;空间生产;社会排斥

一、文化成为中西方城市更新的主流策略

20世纪80年代以来,在城市“去工业化”的发展诉求下,文化与美学成为城市空间机能的调整过程中进行控制的有力工具,文化以旅游与消费形式所创造出来的象征经济(symbolic economy)已经成为政府与资本家对于地方经济与城市空间再发展的重要想象[1]。在北美及西欧城市,这一以文化作为催化剂的都市更新计划,被视作挽救城市中心萧条及政府财政困境的最佳途径[2]。而在全球化的作用下,这一被西方学者称作“文化导向的城市更新”(culture-led urban regeneration)计划也逐渐为发展中国家所效仿,成为中西方城市在旧城空间再造中的普遍实践。在中国,大量文化街区在旧城改造过程中的兴起正是例证①:“摊大饼式”的空间增长模式与“大拆大建”的旧城改造模式遭到否定,挖掘“旧城”所特有的文化内涵而构筑新的经济增长点开始成为许多中国城市采取的通行法则。在此过程中,文化所具有的经济发展功用被挖掘出来,从而构成了一种可以重塑空间意象、提振地方经济、营销城市品牌的策略或手段。同时,伴随着文化产业在现阶段成为中国各个城市竞相发展的“绿色GDP”,这一空间开发策略也在官方文本中诉诸如“经济搭台,文化唱戏”的制度性话语。

然而,由于文化本身并不仅仅是商机或美学营销手法,还牵涉了社会群体的记忆、认同、意义和生活方式[3],这一文化导向的更新策略在塑造城市空间的同时,也蕴含着深刻的社会意义。相关研究已经指出,原先的旧城经过文化包装的种种手段,将城市的本土历史、日常生活、集体记忆、传统习俗美感化、符号化,摇身一变成为更能迎合城市空间“去工业化”发展、更易承载休闲娱乐产业的“文化街区”;而对于旧城文化主体的原住民而言,或是生活空间被置换至城市边缘,或是被作为“文化符号”而保留似乎已成为必然的结局。因此,当文化已经成为这一轮城市更新的通行策略时,当大量被赋予特定意义的文化空间在旧城涌现并对社会关系进行重塑时,需要思考的是:文化如何正当化为城市更新的策略?文化导向的城市更新到底传承了谁的文化?旧城空间重构中又延续了哪一个过去?指涉了怎么样的空间政治意涵?在这些问题的指引下,本文试图以J市N街区为例,深入剖析文化的基本要素如何被重塑、构建为空间生产的策略,从而一窥文化在城市更新中的运作方式与逻辑脉络,并在此基础上反思这种特定文化面向的城市空间生产所蕴含的空间政治意义。

二、文化经济与空间再现:理论层面的解析

20世纪50年代后期以来,作为对“福特主义的刻板的直接对抗”[4],以弹性专业化为特征“后福特主义”成为资本主义的主流生产模式。伴随着这一结构性变迁,消费开始取代生产而成为社会的中心,社会成员的消费行为所传达的信息是有关社会关系与阶级分层的信息。由此,消费主义赋予了商品一种独立于使用价值与消费价值之外的符号价值,并在符号与阶层标识间建立了换算关系,使得全社会对于符号消费的兴趣日益旺盛。而文化作为一个生产符号的系统,为所有的服务业提供符号、类型和意义的基本信息[1],理所当然地在消费主义下成为创造经济价值的资源之一。同时,消费主义消解了大众文化和精英文化之间的界限,使得文化“去高雅化”的趋势不断加剧,打破了精英文化下文化与经济的区隔。由此,文化与经济之间形成了一种互惠关系,文化变得商品化,商品则变得更加审美化,也更具文化性[5]。

在文化的“神圣”意义逐渐消解、并进入大众消费领域时,传统旧城地区凝结的地方文化便在更新的过程中被赋予了经济效益。一方面,文化本身所具有的审美价值,可以用于重塑日益衰颓的旧城空间意象,形成“有创意”的文化场所,具备“吸引人”的城市品位与空间想象,培育“对的”生活形态与高价值的“消费主义”[6]。对于日益受到发展主义思维影响的地方政府而言,为城市空间注入文化内涵,成为吸引高端人才、提升城市特色竞争力的绝佳手段之一。另一方面,正如哈维(Harvey)所言,文化所具有的特殊性与差异性可以构成一种“区辨标识”(mark of distinction)并建构“垄断地租”(monopoly rent)以解决城市问题。其中,作为历史建构的文化产物与特殊的文化环境,因其最能宣称特殊性与本真性而成为最具垄断性的“集体象征资本”[7],构成企业主义倾向的地方政府在全球化语境下的进行地方营销的重要资本。因此,在城市更新的过程中,可以提供空间想象、具有地方独特性的旧城“文化”就被地方政府赋予了“工具性”的角色,成为一种空间改造策略与实践方式。同时,“文化”本身所具有的精神价值、美学品味也使得文化策略以一种极具正当性的发展主义面貌出现,从而构筑了地方政府解决城市问题、重塑空间意象与城市更新的合法性基础[8]。

进一步而言,在依托文化创造城市更新中的经济增长点时,通过生产具有象征性价值的空间,从而挖掘地方文化所具有的经济效益构成了重要方式。列斐伏尔(Lefebvre)曾经指出,空间具有“具有依据时代、社会、生产模式与关系而定的特殊性”[9],因而,当符号消费、象征经济已构成全社会的显性特征时,空间必然被吸纳进这一逻辑,成为其维持与延续的重要手段。借由地方文化的包装,旧城从“老化”或“过时”的空间转变为具有特殊文化风情的空间,进行城市文化产品序列,从而可以与市场紧密结合而成为日常审美消费对象。由此,在地方政府对文化经济的追逐中,城市空间也必然转化为一种符号化的文化消费对象,“城市空间的发展原则必然从‘功能性—需求主导’转向‘象征性—消费主导’”[1]。

然而,由于文化的经济价值是建立在某种独特性、本真性与特殊性的“宣称”之上,这一“宣称”无疑具有某种“话语”(discourse)的性质[7]。因此,城市空间要产生象征经济价值,必然涉及到文化特殊性的“宣称”,而如何选取文化经济的“标的文化”,则隐藏着权力的问题[10]。相关学者已指出,经过文化包装的城市空间往往成为“吸引CEO的观赏物”[1],是吸引、取悦中产阶级的文化消费品。由于“高级的文化商品消费是中产阶级的兴趣”,“他们以此区别特殊的社会位置”[11],因而当城市更新以创造文化经济为目标时,就必然以中产阶级品味为指向。在此逻辑之下,城市空间的生产就必须借助文化内涵而极力夸大其象征价值、审美价值,以满足中产阶级对环境的期望,“他们往往凭借自己的想法,给历史建筑加上重重文化历史意义,将地方转化为‘有文化’的景观来展示”[12]。在这一语境之下,由于地方原居民的日常生活文化往往处于一种先验性的被边缘化处境[13],城市更新的文化策略很有可能被异化为传递特殊文化价值的工具。

立足于以上理论认知,本文试图通过微观都市论的方法,关注N街区更新改造的具体实践,从理论蓝本出发去检视中国语境下城市更新的文化策略,探讨城市空间如何成为文化策略的对象或展示场域,继而分析不同主体互动而生产出的纷繁复杂的文化空间图景,从而把握现阶段城市更新文化策略所蕴含的种种社会张力。

三、研究对象概况

本文研究对象N街区位于J市主城区南部,是J市历史地区“老城南”的中心区域,总面积约3.17公顷。从明清至民国时期,这里是J市手工业与工商业的聚集地,商贾云集,持续繁荣,是典型的城市中上流阶层的聚居地。建国以后,由于J市城市中心的不断北移以及计划经济体制的建立,城市商业、手工业逐渐向北迁移,城南地区的商业、手工业日渐衰退,中上流阶层开始撤离此区域,城南开始了相对衰落的进程,N街区也逐渐成为以居住功能为主的区域,N街区日益边缘化,演变为一个具有典型贫困特征的“老J市人”聚集区②,国有企业改革的下岗工人、居住年限久远的老年群体以及其他的低收入家庭成为主要人口构成[14]。2000年以来,通过地方文脉与历史文化氛围的塑造来实现城市环境的再造,成为J市城市更新的重点,如何挖掘日渐衰落的城市中心地区的发展潜力,再造城市新兴中心,成为这一阶段更新的主要目标。因此,包括N街区在内的老城南地区成为这一时期J市城市更新的重点对象,N街区也被纳入J市十大历史文化保护区、十大历史文化街区③,《N街区历史风貌保护与更新规划》《N街区保护规划与城市设计》等业也相继出台。至2016年底,N街区已建成并开放一民俗文化博物馆、一条以“J市历史文化风尚”为定位的东南侧商业街区,并引入50余家商铺④,并进一步定位为“集中展示老城南传统民居的生活,形成集展览、文化、休闲、旅游为一体的公共活动场所”,提出打造“老城南最有文化底蕴的街巷”的目标。

四、文化策略介入空间更新:N街区文化话语的构建与正当化

如上文所述,城市更新的目的大多在于运用新兴的、积极的意义重新书写已“退步”的地点,往往包含对物质环境的更新,或将既有环境置换为他用。20世纪70年代的西方城市更新意识到必须动员“文化”作为“资本”的诱因,其实践也表明艺术与文化的想象与创造,可以直接转译为地方经济的发展。由此,通过文化再现经济成为旧城区改造的新兴策略与积极意义。观之N街区,从日益边缘化的城市“类贫民窟”到“‘传统元素’‘江南文化’的第一展厅”,其中一套文化话语(discourse)被建构出来,使得文化成为再造地方的策略。而这样的文化话语何以成形,这样的文化话语又由谁诠释,既是贯穿始终的逻辑脉络,也是需要探索的理论问题。

(一)构建N街区的文化话语:中产阶级诠释下的空间文化

N街区文化话语的成形源于一次转折性的事件:由于拆迁政策变化,2006年N街区的规划进行修编,提出“减少保护建筑数量”“加强园林特色”“打造成为J市乃至长三角房地产市场打造特色鲜明的住区典范”。这在当地专家学者中激起了广泛的不满,一份由29名专家学者联名的《J市历史文化名城保护告急书》直接“上书”国务院,最终由国家组成的联合调查组直接叫停了N街区的改造工程。而在这一“上书”事件由于媒体的大量报道而引起社会的广泛关注,并使得J市本地大量公共知识分子群体也加入了反对老城南拆除的运动之中,他们非常明确地强调“文化”作为主要价值诉求,进而组织构建其“保卫老城南”、反对政府“推倒式重建”的主体言论,逐渐形成了一套N街区的文化话语。

在专家的联名“上书”中,强调现有改造模式,破坏了代表地方文脉与集体记忆的物质形态(大规模明清风格的民居群)以及代表共同体情感的社区网络成为重点所在,多次使用“古都根基所在”“深厚历史痕迹和信息”“古都历史的缩影”以及“传统社区和民俗民风”来强调N街区所在的老城南地区所具有的“过去”的价值。这点也被随后加入的公共知识分子群体援引,成为反对N街区粗暴拆除的重要论据。而当我们聚焦这一群公共知识分子群体时,不难发现,他们即具有前文所述的中产阶级的典型特征:他们大多受过良好教育,任职于专业部门,拥有一定的社会资源,具有某些西方“新中产阶级”的典型特征⑤。李斯(L.Lees)等人曾对西方社会这一伴随经济结构转型而新生的中产阶级进行过描摹,“他们大多是从事服务性行业的专业人士,如律师、建筑师、文化艺术界人士,或是管理阶层人士,他们普遍拥有高等教育水平,偏好‘炫耀性消费’及文化文艺性炫耀的、富有‘艺术文化色彩’的消费,文化消费、文化旅游、高档特色餐饮等构成他们的日常休闲活动”[12]。这种对文化、历史、艺术的偏好,使得中产阶级热衷于城市传统建筑的保护变得合乎逻辑。在N街区的案例中,通过选择特定的历史,通过将空间、回忆与认同感联结起来,公共知识分子群体成功地编织了一套关于N街区的文化话语,再定义了N街区的空间文化意涵。

具体而言,公共知识分子群体看中的是地方历史所构成的审美体验,因而他们都热衷于强调N街区各类民居所具有的文化特色及象征价值,而对N街区作为平民生活空间的使用价值“避而不谈”,选择性地使用了N街区在明清时期的繁华历史而形成一套关于“过去”的叙事:首先,对街区功能进行再定义,强调这里是明清至民国时期的坊市集中之地,是能工巧匠云集、手工业繁盛的城市中心,“每一寸土地都有故事”;其次,对人群结构进行再定义,强调有官宦名流住所,是上层人士的聚居之地,是“文人官僚的园野显第相望之处”;最后,对空间形态进行再定义,强调这里是J市明清建筑的典型代表以及粉墙黛瓦的传统美感,虽然年代久远却“像一个清清爽爽的老人,不需要太多修饰”。而1956年开始的社会主义改造以及1966年开始的“文化大革命”等历史事件对街区空间形态的破坏,以及经济收入一般的普通市民开始接替原先的商贾文人等成为空间主体的历史则在这一话语中“缺场”。然而,在街区所代表的传统民风上,这一段历史则被策略性地提起,强调传统邻里社区的“夜不闭户”“满眼的淳厚民风”以及“人情味”,而明清时期作为上流阶层宅邸的空间封闭性与等级性则被选择性地忽略了。此外,将N街区的文化保护视作地方文化的守望,是在“现代化和全球化中,建立应有的民族自觉”,为这一文化话语赋予更高的价值意义。

李(Lee)和杨(Yeoh)曾指出,当代城市更新往往依靠对怀旧情结的唤起,指向一种可以将地方带入期望之中的“灵晕”(aura)的历史氛围;然而,现在这种将地方与过去联结起来的做法是被构建的,并被“净化”了,它包含着主动的“忘却”与“记起”[15]。由此观之,在N街区文化话语的构建中,N街区作为城市中下阶层高密度居住区的杂乱、逼仄被“净化”了,日常生活的种种也被主动地遗忘了,留下的是可以被浪漫化、怀旧化、美感化的“碎片化”的“过去”。从这一层面而言,这一套文化话语,满足的是中产阶级群体对城市美感经验的追求、对城市特定空间的想象,实则转化了N街区本身的空间文化内涵。

由此,描述N街区的话语逐渐从破败的棚户区转化为城市中心一个具有传统风情的文化地标。公共知识分子群体在“保卫老城南”的文保运动中,掌握了N街区的文化话语权,使N街区也在其文化话语的包装下而成为特定文化的展示橱窗,并经由其论述使得中产阶级的审美倾向与品味成为地方政府与开发商在N街区进行文化更新时的重要参考。而在此过程中,他们也通过和“专家”群体形成一致的话语表达,而在文化阶层上实现了对更“高”阶层的亲近,获得了基于文化的身份认同。

(二)文化成为策略性的工具:N街区文化话语的正当化过程

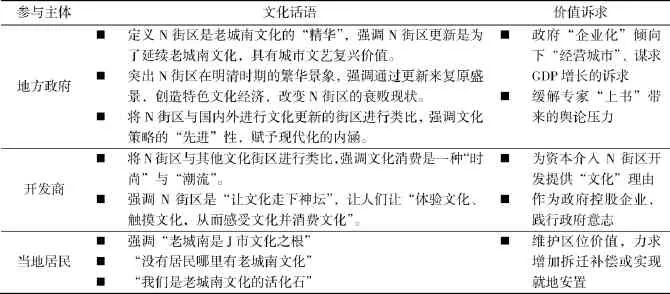

在N街区的文化话语形成之后,地方政府、开发商、当地居民则纷纷从各自利益出发,基于“工具理性”开始采纳文化话语,并最终使得文化成为N街区再开发的重要策略,获得了自生的正当性。

就地方政府而言,一方面,以“发展文化经济”“打造文化GDP”可以成为其援引的合理性价值资源,从而为其抵制公众舆论与上级部门的压力提供重要依据。在项目叫停之后,政府开始借助公共媒体,宣传N街区改造的“文化价值”。如:在“文化保护”意义上,强调是延续历史文脉,传承传统文化,以及城市特色的“文化复兴”;在“城市理念”意义上,强调是“文化创意产业”与“城市建设和城市改造”的融合;在“现代化”意义上,强调是“促进城市现代化建设与历史文化传统的有机衔接”的重要手段。经济增长历来被视为地方政府的重要业绩,文化经济则通过创造性地挪用历史记忆、文化资产而被赋予“绿色GDP”“朝阳产业”的意象,从而更具正当性。加之近年来文化产业在中国被作为战略性新兴产业而予以扶持,因此从“文化”角度论述政府意志下的N街区的改造,赋予发展“文化经济”、提振地方产业的积极内涵,为地方政府改造N街区拓展了合理性空间。另一方面,从长远来看,文化话语有助于营造一种浪漫化的“地方感”,也是全球化时代塑造城市品牌化(city branding)的方式,无论对于城市经济增长还是对于面对分税制改革后的压力、急需攫取政治资本[16]的地方政府而言都是大有裨益的。

就开发商而言,在被“主题与象征”笼罩的全球化消费性资本市场中,依托文化而实现N街区的主题化更新,无疑能够构成维持资本循环与再生产的重要修补机制,成为满足资本营利期待的有效工具。戈特迪纳(Gottdiener)在分析当代主题环境的兴起时曾指出,由于资本循环的危机日益从“生产面”扩张至“消费面”,主题与象征就成为吸引消费者、营销过剩商品的重要手段[17],而这一思路日渐渗透进城市空间的营造之中。因此,推动N街区以文化为导向进行更新,从而实现主题化的空间营造,不仅可以使资本介入N街区稀缺性的土地价值,获得土地价值倍增的经济效益,还能如哈维所言一般,利用文化、意义和美学而创造出独特性或差异性,来维系资本扩大再生产的需求[18],即通过持续性的再开发而得以维持进入资本市场的竞争力。再者,在中产阶级构成强大消费力量的今天,“文化消费”已成为一种符合“潮流”的发展方向,将N街区转化为具有“格调”“品位”的文化消费品有利于资本讨好城市中产阶级——向中产阶级提供可供标榜身份的“文化资本”。最后,N街区的开发商是政府控股企业,实践政府意志,联合政府推动文化更新是其必然选择,也同时为其经济资本积累提供了“文化”理由。

就当地居民而言,以“保卫最后的老城南”来组织和开展文化论述,有助于获得反对拆除的中产阶级群体的支援,从而为自身与地方政府、开发商就相关利益博弈增加筹码。在N街区的拆迁过程中,当地居民的话语逐渐从“补偿太低,不愿搬迁”而逐渐转向“保卫老城南文化,我们才是老城南文化”,其根本利益诉求都在于维护目前居住地的区位价值,避免因动迁而损失市中心房地产升值的好处。因此,当自身与拆迁公司就提高补偿价格的博弈失败后,当发现专家学者的文化诉求有“叫停”项目开发的能力之后,他们转而采取文化话语,加入反对拆迁、保卫地方文脉的行列,寄希望于能够获得精英群体的支持,形成抵抗拆迁的联盟。

表1 不同参与主体所使用的文化话语表达

因此,对于参与N街区更新过程的不同主体而言,从文化角度组织关于N街区的话语表达是最符合自身价值诉求的选择,文化开始成为一种策略性的工具。然而,在文化话语的正当化过程中,由于地方政府、开发商与当地居民的利益起点与运作能力并不相同,从而导致居民诉求成为被忽视的一方。具体而言:由于公共知识分子的文化保护诉求一度引起了中央政府与大众传媒的广泛关注,地方政府不得不在外在的政治压力与内在的舆论压力中转而选择文化策略,为其继续推进城市更新提供价值合理性。从这一点而言,公共知识分子群体的文化话语恰恰构成政府获取城市建设经济效益与政绩评价的“文化包装”。对于开发商而言,由于N街区的开发主体是具有国有控股集团,其主要职能便是落实政府要求、实现政府发展目标以及市场化运作并从中实现经济效益。在这样的制度设计下,开发商成为了地方政府的“实际代言人”和“具体实践者”。可以说,无论是从形塑城市建设的合理性,还是迎合文化消费的时代趋势而言,接纳公共知识分子群体的文化话语、创造中产阶级诉求的美感经验,“文化化”都成为了绝妙的策略。然而,对于地方居民而言,其采纳文化话语的根本目的在于维护自身的居住权益与区位价值,但却忽视了由中产阶级阐释的文化话语实则早已疏离了其日常生活需求。同时,与地方政府强大的行政资源、开发商雄厚的资本实力相比,地方居民的运作能力极为有限,由此,伴随着文化话语的形成与正当化,N街区的空间价值已然发生了变化:N街区的使用价值已变得不再重要,它不再作为日常生活空间而存在,而它的象征价值却愈发凸显,意味着一个可以用文化力量去创造、迎合城市中产阶级审美的“老城南”印象。

五、文化构建下的空间表征:N街区的空间“幻境”与排斥性政治

当N街区成为文化策略的对象,或者说铺陈场域后,N街区在明清时期那段特殊的历史、传统文化、自然与人文风情等都被策略性地加以选取,而用于勾勒与构建特殊的地域文化意涵,成为再现地方的工具——对故事、回忆、老旧民居、街区进行再利用,使得N街区成为一个充满“故事”的“文化风情”街区。就空间表征这一层面而言,N街区似乎是对哈维所说的“神化了的过去、完美化的黄金时代”的再现,因而具备了某种“雅痞式乌托邦”的特质[18],成为了一种空间的“幻境”(imaginary)。

利科尔(Ricoeur)在对“幻境”进行界定时曾指出,“幻境”一词所描述的并不是纯粹的幻想,而是由话语(discourse)和叙事(narrations)作为社会性中介而构建的“被投射”的图景。“幻境”以投射为特点,其本质在于对现实存在的创造性生产。同时,其中牵涉了“谁”(who)和“什么”(what)被用于投射的问题,即谁和什么需要从被投射的图景中抹除或显现,又由谁来掌控这一政治性、策略性的过程[19]。从这一概念出发,文化策略正是将特定的文化作为产品和框架介入城市更新,创造“投射”内涵丰富的话语和图景的可能,由此构造一种基于地方再现的“空间幻境”。以此理论视域观之,就会发现文化话语成形之后,地方政府与开发商选择了N街区特定的历史文化片段,并进行挪用、重组、拼贴而用于呈现为城市中产阶级所崇尚的文化想象,构建了一幅“被投射”的空间幻境。其中,由于居住于街区内的城市中下阶层及其日常生活正是需要被抹除的元素,这一空间再现过程实则隐喻着与平民大众相疏离的排斥性政治。

(一)地方再现中的空间幻境:N街区空间的创造性生产

当文化构成了空间生产的策略之后,N街区的传统民居与地方感、历史文化产生了联结,化身为了可以贩卖符号价值的文化消费品。在N街区的更新过程中,文化介入到传统民居、街巷格局的现实存在之中,实现了对街区空间的创造性生产。观之文化策略作用下的N街区,一个洋溢老城南风情、充满江南文化想象的空间幻境“被投射”出来,具体而言,文化话语作为社会性中介,正是沿着以下路径而实现其空间建构。

其一,以历史文化作为中介,投射出“超真实”的空间幻境。鲍德里亚(Baudrillard)在分析主题环境时曾提出:超真实”(hyperreality)的概念,即20世纪末所创造出的仿真已超越实物本身,开始模拟原本并不存在的东西,而且比实物看起来还要真实,形成了一种超真实,导致想象与真实之间的界线彻底崩解[20]。在N街区的最新一轮规划中,“江南七十二坊”成为最主要的文化话语。这起缘于明代朱元璋曾在老城南地区设立手工业“十八坊”,而在“保卫老城南”的文化话语下,这一历史原型被开发商挪用,并肆意放大至可以指向江南文化的“七十二坊”。这本不是N街区固有的历史脉络,而是由某种微弱的文化联结而生成的文化想象。这是因为在中产阶级的文化话语中,N街区在明清时期的繁华过往是值得“被投射”的文化,是符合外界期待的文化。落实到N街区的空间营造上,各种传统江南民居的典型建筑语汇都被不遗余力地用于传递江南遗风、旧时贵族的符号价值。如:保留建筑多为三进深以上的大型民居,旧时多为达官贵人的住所,这样的建筑保留同时也保留了些许过往的繁华气息,让人们遥想当时富贵人家的显赫生活;一些门头构件、窗楣构件、木雕构件也被要求保留,来形成关于“过去”的一些痕迹;古井、古树的保留也是为构成一种时间点的概念,来创造历史的身临其境感;设置下棋等传统生活情景式雕塑,激发文化熟悉感,从而经由一种局部的熟悉感而形成整体的文化认同,唤醒大众对N街区似清晰、似模糊的空间记忆。由此,所有在场与不在场的要素都被整合进了N街区之内,一切有关江南想象的符号都被拼贴在了N街区之内,构造了一个模糊了“老城南”与“江南”“历史”与“当下”界限的“超真实”的文化空间幻境,其目的在于创造一个由片段化的文化话语和文化叙事组织而来的“文化空间消费品”,成为具有“城市文化客厅”与“特色旅游街区”功能的文化消费空间。

其二,以怀旧文化作为中介,投射出“精英化”的空间感受。经历“叫停”之后的N街区开始以“演绎怀旧”作为其文化话语的重中之中。对于街区目标人群中产阶级而言,怀旧代表了一种更具文化品味、更具格调的生活,是自身作为文化贵族的一种标志。因此,依循中产阶级品味对N街区进行文化包装,通过传统元素、旧元素的再现,如选取其门头、花格窗、马头墙等建筑语言,配以旧地图、老照片等视觉意象,在氛围营造上取其传统记忆、文化气质,在这些片段的重组中形成怀旧气息,形成一种为都市精英所崇尚的文化厚度。同时,迎合中产阶级对文化消费的需求,开发商在N街区内大量引进咖啡馆、酒吧、高档餐厅、养生会馆等业态,构成一种与国际接轨的消费样态。这些西方消费业态与仿古历史建筑的混搭,塑造出一种既保有本土化意识、又有全球化体验的独特的文化想象,异国情调与地方传统的交织成为表征与再生产中产阶级的城市生活风格的文化策略。在此过程中,地方文化与他者文化都被成功地挪用了:地方文化消解为能指的符号,可以被任意拆解、拼装和重组为迎合“怀旧时尚”的消费手段与消费目的;他者文化被杂糅进空间之中,用于表象一种具有品味与格调的生活风格。由此,在N街区中进行文化消费似乎就等同于从历史中获得情感诉求,等同于享受了为精英阶层所偏好的仪式化生活方式。

其三,以大众传媒作为工具,激发“集体记忆”的全面想象。列斐伏尔曾指出,在消费社会中,传媒与广告已取代过去哲学、伦理、宗教以及美感文化对人们的教化[21]。在界定“时尚”“品味”和“格调”上,大众传媒传达的信息往往成为大众遵循的标准。在N街区的空间幻境的构建之中,大众传媒也扮演了重要的角色。通过一系列关于N街区的描述文本,大众传媒将“传统味儿”“老城南”“传统江南”等文化意义在更大程度上扩张与渲染,将“格调”“品味”“精英”等消费意义写入N街区,力图通过大众传媒的传播效应,激发消费群体的集体记忆想象。在一本投放地点为J市机场头等舱、定位机场高端客户群及上流社会精英阶层候机指定刊物内,N街区内过往名流的生活与昔日繁华被详细描述,文化保存的意义被大肆渲染,更对N街区的目标客群进行了描摹,“吸引了中外慕名而来的风雅之士”。由此,大众传媒成功地为N街区写入了符号意义,实现与“高雅”“品味”的联结,并通过这种方式,构建了N街区的文化认同感,并完成了向目标人群的传播。

(二)排斥性政治的空间生产:中产阶级美学下空间再造的指向性

通过构造代表“地点”的符号象征、凸显标榜“怀旧”的精英审美,N街区被赋予了“文化”“历史”“地方”的意义感,并在空间幻境“被投射”的过程中虚拟了中产阶级的美感经验,成为了某种文化主题环境(themed environment),并将“某地域属于哪些人”[1]的信息象征性地表达出来。地方历史被平面化为视觉图像,城市文化被狭隘化为特定的阶级审美,N街区不再是与日常生活紧密相连的、注重使用价值生活空间,而是在政府、资本、大众传媒、中产阶级审美操控下的追求象征价值的美学空间与城市文化消费空间。

对于N街区内的居民而言,这里原本是“生活出行方便”“充满童年回忆”的生活空间,而现在却变成一个“都是给来玩的人看的”“跟我们穷老百姓,跟老城南的百姓没有关系”的城市消费空间,心理距离由此产生。一方面,在各种消费主义符号注入N街区后,社会空间得以重组,特定的消费活动将空间中的人群区隔开来。根据对N街区人均消费数据的统计可以发现,“咖啡酒吧类”的人均消费水平达到96.3元,其中某一酒吧的人均消费高达192元;“正餐类”的人均消费则达到141元,远远超出街区居民日常可接受的水平。另一方面,在各种文化符号的拼贴下,N街区已然疏离了居民在日常生活中所累积的真实历史过程,难以激起街区居民的文化认同:“过去的房子每家每户都不一样,有富豪的大宅子,也有平民老百姓的小屋,现在全搞得一模一样”。这些始于明清时期的建筑物,实际已和其所承载的日常生活、历史脉络发生了脱节,无法再构成居民延续集体记忆的空间。作为“社会过程”、具有公共物品属性的地方文化被筛选、被再定义,成为了N街区更新的“取材主题”,成为建设“文化旅游街区”的生产要素。在外表上,留下地方的元素作为空间外壳,而在内里置换以休闲、娱乐、购物、文化、观光等多种功能,N街区成为了面向游客、面向城市精英群体的文化消费空间。N街区本身所具有的历史文脉已经去脉络化而成为消费对象,历史文化元素已经成为营造特定文化想象的一种方式,地方记忆也已经成为构建精英生活方式的商业化手段。N街区被纳入城市文化消费与空间经济体系之内,而成为特定人群生活方式的组成部分,有着明确的阶级指向性。

在N街区的更新改造过程中,约有6000余户居民面临拆迁问题,而安置住房多大多位于远离市区的郊区大规模、集中化的保障性社区内。对于选择拆迁补偿的居民而言,由于原本住房面积狭小,补偿金额难以满足在相邻地区购买住房的需求,迁移至城市外围地带似乎也是难以逃脱的命运。在这一过程中,他们丧失了原先的区位价值——即原先所享有的便利的交通条件、公共服务等由空间所带来的权利全部被剥夺了。已迁至安置住房的居民也表现出了极端的情绪,“宁要那边一张床,不要这里一间房”。由此,N街区的文化更新实则包含了一种空间排斥的过程,一种空间内的社会关系的重塑:原先城市一般居民被城市精英群体、中产阶级所接替,其原有的生活空间也被现代的消费空间所侵入。无法在N街区开展消费活动的街区居民在地理上与心理上都被彻底地边缘化了,被排斥在这一中产阶级美感经验的空间幻境之外。而同时,文化作为一种策略,成功地为这一过程赋予了正当性、合法性与合理性,而掩盖了资源分配与权力运作的过程。

六、结论与讨论

N街区的案例可以说是当下以文化为导向的城市更新的一个缩影。当文化策略介入城市更新而再造了一个又一个文化空间幻境时,我们不仅应当看到城市空间被赋予的特定象征或意义,更应该探求其所承载的社会关系、文化意涵和政治经济意义。

首先,城市更新的文化策略带来了城市空间的美学化(the anesthetization of space),其实质是基于对历史痕迹的挪用而形成的空间幻境,遵循的是消费主义的逻辑。在N街区的更新过程中,地方历史、城市文化等实则已降格为被贩卖的商品,已消解成街区营销的诱因与手段,其精神价值、艺术价值早已不复存在,而成为空间修复(spatial fix)的重要工具。而此种城市更新的文化导向经由大众传媒的正面宣传、专家媒体的学术性表达,被地方政府策略性地使用而成为具有正当性的制度化空间美学论述,成为城市空间重新书写的官方叙事。再加之资本的合谋,在城市空间历史与文化消费价值被创造的同时,地方脉络的内涵早已被掏空,仅仅作为消费的理由与目的而存在。

其次,城市更新的文化策略旨在迎合并创造特定阶级的品味,其背后隐藏了文化话语的权力与意识形态。贝尔(Bell)曾提出“文化大众”(culturalmass)的概念,他们是“为文化提供市场的人们,其中的许多人也是文化的传播者,他们在高教、出版、杂志、电台、剧院、电影院、博物馆和时尚界工作”,属于“社会的知识和传播行业中新兴的知识分子阶层”,代表的是“中产阶级的文化趣味”[22]。在N街区,专家“上书”开启了文化表达,而随后则被贝尔所谓的“文化大众”(大量地方中产阶级的加入)决定了什么是历史空间,决定了历史空间应该以何种新面貌再现。沿此脉络而生产出的文化消费空间显然不会服务于普通居民,而是有着明确的阶级指向性,成为了一个“‘中产阶级’的游乐场”[23]。

再次,被当地居民援引而作为抗争工具的文化策略,实际却是导致居民遭受空间排斥的具体作用机制。在论及城市中心历史建筑的保存时,佐京(Zukin)曾指出,居住区面临重建的居民,如果参与了历史建筑保存运动,去阻止居住区历史建筑群的拆除,则很有可能到头来由于这个原因(区域文化特质增加而使得地价、租金大幅上涨)而被迫搬迁[24]。居民企图通过援引文化话语而摆脱被拆迁的命运,而这一文化话语反而是地方政府与开发商将空间“文化化”“消费化”,将剥离居民的主体经验、清除居民的日常生活、断开居民与地方联结的重要策略。正如哈维所言,“将市中心地区重铺碎石子路正是为了吸引游客的目光”,而将原有低收入的居民排斥于重建区之外,根本无法改善草根阶层的贫穷状况[18]。这一隐藏于空间内部的差异性与冲突性,指涉着空间生产的不平等,以及这一过程中城市居民主体地位被高度压缩的事实。

最后,在全球经济重构与全球化文化转向下,“文化”的内涵发生了变化,并在城市更新中成为迎合资本需求、特定阶级想象的策略性工具,这种刻意塑造的地方感、这种被保留的特定多样性,则极有可能构成一种新样态的“虚无的全球化”。传统元素的提炼虽然来自地方,但已被注入了全新的内涵,成为以消费为导向来满足城市中产阶级文化审美的街区景观(landscape)。当保留传统建筑外观、注入现代消费业态已成为城市更新的一种通用做法时,当城市空间作为居民社会互动场所的功能逐渐弱化而被全球性的消费空间吞噬时,实际带来的是对文化多样性的抹除。

本文剖析了文化策略下旧城更新的空间运作逻辑及其社会后果。当文化策略已成为中国新一轮城市更新的官方话语并诉诸实践时,我们需要对此进行反思。如何在重建过程中联结地方文化与真实生活,如何保证每一个城市居民的文化话语权与空间权,如何彰显城市文化的精神价值意义,不仅仅具有空间政治议题的理论内涵,同时也昭示着未来实践的可能方向。

注释:

①如:北京的南锣鼓巷提出打造“新旧交融的特色街”,保留原生胡同、四合院民居风情,引入休闲旅游、文化艺术、创意设计、艺术品交易、游戏动漫等文化创意产业;上海的衡复历史文化风貌区提出打造“海派文化”,“还原一个有记忆、有故事、有文化气息的历史街区”;广州的恩宁路提出建设“具有岭南特色的‘西关古镇’旅游区”,保留全部骑楼,复建西关大屋,增加休闲文化区、风情餐饮区、民间手工艺原真体验区、中医及武术文化体验区、曲艺娱乐创意时尚基地;武汉的咸安坊提出“上段以保护性开发为主,建设汉口原租界风貌区;下段以商业性开发为主,打造时尚城市之都”。

②笔者2010年曾在N街区进行一次样本量为95的抽样调查,调查发现,该街区的居民构成以中老年群体为主,约3/4家庭人均月收入低于1500元,约十分之一的家庭为J市低保户,五成以上的被调查者家庭人均住宅面积在15平方米以下,半数以上家庭没有配备厕所与淋浴间。

③2002年,《J市历史文化名城保护规划》中根据文物古迹比较集中连片或能较完整地体现某一历史时期传统风貌和特色的街区、建筑群、古遗址,根据其历史、文化、艺术价值在J市城内划出十个历史文化保护区,N街区因为其传统民居价值而入选。2006年,通过市长办公会的形式,J市确定要打造十大历史文化街区,N街区便是其一。

④根据该商业街官方网站的介绍,该街区分为餐饮娱乐区和精品零售区:餐饮娱乐区由高档餐饮、老字号和酒吧三个主要业态组成;精品零售则包含食品、礼品、手工艺品等。

⑤虽然我们不能将反对N街区大规模拆建的公共知识分子与西方的“新中产阶级”直接画上等号,但是国内的相关研究已经指明,20世纪最后20年中国经济的迅猛发展,以及1978年后的社会转型带来了中国中产阶级的出现和成长。他们教育水平在正规大学及以上,大多是管理和技术行业的专业人士、企业家、私营企业主和公务员,并且他们形成了具有超前意识的现代消费观念,如消费注重个性化和文化品味,更为重视教育、旅游和文化方面的消费支出等(具体见:周晓虹.中产阶级:何以可能与何以可为?江苏社会科学,2002(6):37-46;周晓虹.中国中产阶层调查.北京:社会科学文献出版社,2005)。因此,从这些重要特征上来说,我们至少可以将反对N街区大规模拆建的公共知识分子认定为中国的中产阶级,并且他们在消费特征上与西方的新中产阶级具有某些类似之处。

参考文献:

[1]Sharon Zukin.The Culturesof Cities[M].Cambridge:Blackwell,1995.

[2]Darel E.Paul.W orld Cities as Hegemonic Projects:the Politics of Global Imagineering in M ontreal[J]. Political Geography,2004(5):571-596.

[3]王志弘.文化治理与空间政治[M].台北:群学,2011.

[4]戴维·哈维.后现代的状况[M].阎嘉,译,北京:北京商务印书馆,2003.

[5]Scott Lash,John U rry.Econom iesof Signsand Space[M].London:Routledge,1994.

[6]林文一.文化创意导向都市再生、“新”都市治理的实践及缺憾:以迪化街区为例[J].都市与计划,2015 (4):423-454.

[7]David Harvey.Spacesof Capital[M].New York:Routledge,2001.

[8]Deborah Leslie,Shauna Brail.The Productive Role of“Quality of Place”:A Case Study of Fashion Designers in Toronto[J].Environment and Planning A,2011(12):2900-2917.

[9]Henri Lefebvre.Space:Social Product and Use Value[C].in Neil Brenner&Stuart Elden(eds.),State, Space,W orld:Selected Essays.M inneapolis:University ofM innesota Press,2009:185-195.

[10]梁炳琨,张长义.地理学的文化经济与地方再现[J].地理学报,2004(35):81-89.

[11]Andy C.Pratt.Creative Cities:Tensions W ithin and Between Social,Culture and Economic Development.A CriticalReading of the UK Experience[J].City,Culture and Society,2010(1):13-20.

[12]Loretta Lees,Tom Slater,Elvin W yly.Gentrification[M].New York:Routledge,2008.

[13]John P.Catungal,Deborah Leslie,Yvonne H ii.Geographies of Displacement in the Creative City:the Case of Liberty Village,Toronto[J].U rban Studies,2009(5-6):1095-1114.

[14]胡毅,张京祥.中国城市住区更新的解读与重构——走向空间正义的空间生产[M].北京:中国建筑工业出版社,2015.

[15]Y.S.Lee,B.S.A.Yeoh.Introduction:Globalisation and the Politics of Forgetting”,U rban Studies, 2004(12):2295-2301.

[16]孙崇明.新型城镇化进程中的“伪城镇化”现象:生成逻辑与风险治理[J].四川理工学院学报(社会科学版),2016(6):11-20.

[17]M ark Gottdiener.The Them ingofAmerica:Dreams,Visions,and CommercialSpaces[M].Boulder:W estview Press,1997.

[18]David Harvey.Spacesof Hope[M].Edinburgh Berkeley:Edinburgh University Press,2000.

[19]M arjana Johansson.Place Branding and the Imaginary:The Politics of Re-imagining a Garden City[J]. U rban Studies,2012(16):3611-3626.

[20]Jean Baudrillard,translated by Sheila F.Glaser.Simulacra and Simulation[M].Ann Arbor:University of M ichigan Press,1994.

[21]Henri Lefebvre.Everyday Life in the Modern World[M].New Brunsw ick:Transaction Publishers,1984.

[22]Daniel Bell.The W inding Passage:Essays and Sociological Journeys(1960-1980)[M].Cambridge:Abt Books,1980.

[23]Neil Sm ith,PeterW illiams.Gentrification of the City[M].Boston:Allen&Unw in,1986.

[24]Sharon Zukin.Gentrification:Culture and Capital in the U rban Core[J].Annual Review of Sociology, 1987,13:129-147.

责任编校:梁雁

Cultural Strategy and Spatial Politics of Urban Regeneration: A Case Study of N District in JCity

HEMiao1,2

(1.School of Social and Behavioral Sciences,Nanjing University,Nanjing 210023,China; 2.Departmentof Sociology,Columbia University,New York 10025,USA)

Culture has become a common strategy and an important tool of urban regeneration in both western and Chinese cities since 1980s.As iswidely anticipated,culture can endow“declining”old citieswith diversemeanings and symbols,thus producing spatial forms and cultural landscapeswith local traits so as to reshape living space and cultural image of old city and revitalize local economy.Taking N District as an example,this study explores themodes and logics of culture in urban regeneration process based on analyzing the concrete practice in order to reflect on the spatial politicalmeanings of culture-led production of urban space.As this study points out,a cultural discourse explained by localmiddle class comes into being in the first place during the regeneration process of N district.Then such discourse gained its legitimacy by being adopted by local government,developers and residents based on the tool rationality.As a result,culture becomes the intermediation of traditional folk houses,streets and lanes and realizes the creative production of N district.N district changes into a“spatial imaginary”based upon representation of locality with gaining meanings of“culture”,“history”and“locality”.However,this representation process contains ametaphor of exclusive politics of daily life and local residents.N district transforms from a civilian living space tightly connected with daily life and based on useful value into an urban growth space controlled by middle class aesthetics and based on symbolic value.Further,this study indicates that while keeping the traditional appearance of old building and introducing modern forms of consumption has proven to be the common cultural strategy of urban regeneration,itmay de facto diminish cultural diversity.

urban regeneration;culturalstrategy;spatialimaginary;spatialpolitics;productionofspace;social exclusion

C91.28

A

1672-8580(2017)02-0034-14

DO l:10.11965/xbew20170203

江苏省哲学社会科学基金青年项目(16SHC006)

何淼,博士研究生(E-mail:82003104@qq.com)