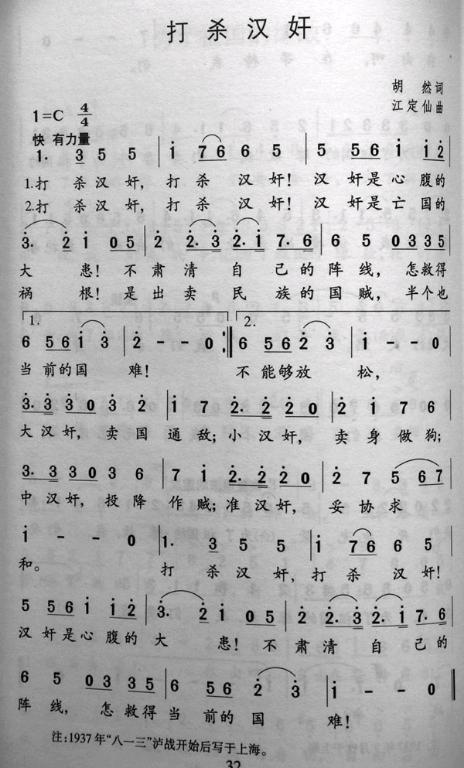

抗战歌曲《打杀汉奸》

于鹏+王睿丰

抗战时期,我们面对的敌人不仅是“外贼”日本侵略者,还有“家贼”汉奸。据统计,抗日战争期间,仅中共领导的抗日武装就歼灭伪军118万人,日本投降时关内尚有伪军146万、伪警察40多万,加上伪满洲国军14万、伪满警察10万和不穿军装的大大小小的汉奸官吏,总计当在300万到400万左右。正所谓“明枪易躲、暗箭难防”,汉奸对战争进程的破坏可想而知。因此,对汉奸的痛恨与打击并不亚于对外国侵略者。

汉奸之所以遭人痛恨,是因其背叛中华民族,投靠外国侵略者。其实,“汉奸”称谓由来已久。自秦始皇统一中原后,多少朝代都存在北方强悍的少数民族对中原中央王朝汉族人民的侵略和掠夺,从未间断。对背叛汉族投靠异族的,当时即称为“汉奸”。从1840年起,中国开始遭到西方列强的入侵,兴盛了几千年的文明古国可悲地沦为半殖民地国家。面对西方列强的侵略,中华民族成为一个生死与共的整体。中华民族同帝国主义的矛盾成为中国社会的主要矛盾。这个历史变化使民族英雄与汉奸的概念都超越了汉族的界限,而紧密地与国家的概念联系在一起。凡在反抗帝国主义侵略的斗争中流血牺牲、建立功勋的中华儿女,不管是哪个民族,都被国人尊之为民族英雄;反之,背叛祖国,投靠外国侵略者,甘心供其驱使,出卖祖国利益的中国人,不管其属于哪个民族,则都被国人斥之为汉奸。

歌曲《打杀汉奸》作于1937年7月,比贺绿汀于同年8月9日在《大公报·增刊》发表的《抗戰进行曲》和麦新作于“八一三”淞沪抗战期间的《大刀进行曲》都要早,是我国第一首抗战歌曲。江定仙(《打杀汉奸》曲作者)回忆说:“抗战开始,上海人民情绪高昂,同时对破坏抗战的汉奸则痛恨之至。我用胡然作词的《打杀汉奸》(刊《音乐教育》第5卷第8期)、《焦土抗战》(刊《战歌》第1卷第2期)两首词写了两首群众歌曲,开始时在上海流传,后逐渐传入内地(其中《焦土抗战》一曲自长沙大火以后,歌名改为《抗战到底》)。”

这是一首进行曲风格的齐唱歌曲,结构是有再现的单三部曲式,总共23小节;音域也只有10度(C大调的c—e2),易唱易记。它的旋律铿锵有力,节奏坚决果断,全曲一气呵成。高点音的使用极有节制,只出现在作者认为必须特别加以强调的地方,布局很有讲究。中段的“大汉奸卖国通敌,小汉奸卖身作狗,中汉奸投降作贼,准汉奸妥协求和”是四个排比句,用同一节奏型作反复(第四句的句尾扩展了一小节),显得相当紧凑,集中地揭露了这群民族败类的罪行和丑态;首尾两段则表达了人民群众为“肃清自己的阵线”,誓除“心腹大患”、誓拔“亡国祸根”的决心。在同类题材的歌曲中,这首歌曲当属上乘之作。

著名中国音乐史专家、上海音乐学院教授戴鹏海在其文章《富有时代激情和个性特色的艺术创作——谈江定仙的抗战歌曲》中回忆:

我唱过又还记得这类题材的歌曲除《打杀汉奸》外,大概只有星海的《打倒汪精卫》。……抗战期间我就读的春元中学,地处偏僻的农村。那里既没有可以通航的水路,也没有可以通车的公路或铁路,传递信息全赖没有任何交通工具代步的“邮差”。然而就在这种极为闭塞的情况下,我却在学校的音乐课上学唱了《打杀汉奸》等抗战歌曲,至今仍记忆犹新。其传播之广和影响之大,由此可见一斑。

《打杀汉奸》的词作者胡然(1912—1971),是男高音歌唱家,湖南益阳人。他的嗓音丰满圆润,以演唱中外艺术歌曲见长,被时人誉为“亚洲第一男高音”。难能可贵的是,胡然的文学修养丝毫不亚于他的声乐水准,最为知名的两首词作是《勇士骨》和《我摘下一片秋叶》。李岚清在自己的回忆文字《几曲难忘》中写道:“抗战时期居住在桂林或在桂林参加过音乐会的歌唱者,几乎女高音无不唱《故乡》,男高音无不唱《勇士骨》。”胡然于抗战爆发之初创作《打杀汉奸》,可见他对时局的关注度之高,并且以艺术家的敏锐注意到了当时亟待解决的家贼“汉奸”,在抗战大局伊始便为国人立起了警示。

《打杀汉奸》曲作者江定仙(1912—2000),则是中国20世纪著名的音乐家,也是少数勇于抗战的学院派音乐家之一。一生作品斐然。中华人民共和国成立后,受聘为中央音乐学院教授兼作曲系主任,1961-1983年兼该院副院长。1979年被推选为中国音乐家协会常务理事。江定仙自1932年开始至90年代初,60余年从未间断教学工作,他把毕生的心血和精力都贡献给了他所热爱的音乐艺术。

在为数众多的抗战歌曲中,《打杀汉奸》是一首由当时最优秀的专业工作者创作且罕见地以“汉奸”为反击对象的上乘作品。词曲作者于抗战之初便公开发表了该作品,不仅体现出其专业水准,更显示了他们对时局的关注和判断,这种精神和力量在鼓舞着中国千千万万的群众投身抗战的同时也警示国人要“肃清自己的阵线”。

责任编辑 / 马永义