国学艺术札记(三)

徐建融

国学艺术札记(三)

徐建融

自知之明

“人贵有自知之明”,什么是自知之明呢?就是永远认为自己的水平是差的、自己的观点是错的。但这不是没有自信吗?并不是的。因为这个差,不是以张三、李四为标准,而是以李成、黄公望、董其昌、石涛、齐白石、黄宾虹、徐悲鸿、林风眠、张大千、潘天寿为标准。以他们为标准,难道我的水平是高的吗?这个错,也不是以相对为标准,而是以绝对为标准,生也有涯,知也无涯。任何一个人的认识、观点,对全部的客观世界也好,对具体的某一事物也好,永远都是局限的相对真理,而不可能是无限的绝对真理。以此为标准,难道我的观点是对的吗?明乎此,我们就可以明白为什么连苏轼也认为自己“学材迂下”,诸葛亮也认为自己“才弱”“卑鄙”,而庄子要说“此亦一是非,彼亦一是非”。

潘天寿在给苏东天的信中表示:“我的画,虽搞了五十多年,对于规矩法则方面的功夫,下得太少,仅凭一些小天分,胡涂乱抹,未从刻实的基础下手,故搞到今天,没有搞好,是我毕生的缺点。”又说:“我对于画史画论,向来也曾加以注意,但对老学的根底很差,总搞不出什么成绩。尤其是中国画史的名家的作风派别,因为古画看得太少,未曾好好地加以摸索,对古名家的成就、缺点,以及高低、上下,往往如入汪洋大海,无从分析,只凭了个人的爱好,或抄袭前人的成说,随便地写去。可以说自己‘没有真知灼见’。”这当然是潘天寿的谦虚,恰恰证明了他具有自知之明。自信不是自大,不是自以为是,而是自谦,自以为非。这样才能知不足而长进,使自己的水平不断提高,自己的观点不断完善。

有了自以为非的自知之明,就不会去贬斥别人的水平怎么那么差、别人的观点完全是错误的。我们看舒同、启功当中国书协主席的时候,从来没有谁去攻讦他们的水平差。他们的水平高,当然是事实,但水平的高低总是相对的,而在当世,水平与他们一样高甚至高于他们的书家并不在少数,为什么这些书家不出来发难呢?原因就是因为他们有自知之明。徐悲鸿倡导“中西融合”,潘天寿倡导“传统自新”。在我们,一定认为倡导“中西融合”必否定“传统自新”,倡导“传统自新”必否定“中西融合”。然而,徐悲鸿却对传统画家如齐白石、张大千、谢稚柳等大加青睐,并聘他们为大学教席;潘天寿对“中西融合”明确表示应该研究,不要轻易否定,“用自己晓得的否定自己不晓得的,不是科学的态度”,并指导方增先等成功地创造了“笔墨(传统)加素描(西方)”的新人物画派。这就是包容。所以说,自知之明,一方面表现为对自己的自谦。知不足,另一方面便表现为对别人水平、观点的包容。

而没有自知之明的人,必然认为自己的水平是最高的,别人都不如我,自己的观点是绝对正确的,别人的观点都是错误的。所以,对别人的水平,必然否定之,对别人的观点亦必须否定之。沈鹏、张海、苏士澍当了书协主席,认为他们水平差的攻讦声一片。他们的水平差,是不是事实,容有不同的看法,米芾还认为二王颜柳的字俗气呢!但攻讦者的水平是否高于他们呢?即使高于他们,是否就有资格来否定他们呢?理论观点上的争论,更是如此地争执不下,一个个认为只有自己是对的,别人都是错的,好像真理在自己手里,这个世界上如果没有自己,地球就不转了。

一旦自己确实水平很差,自己的观点也没有形成有价值的成果,如20世纪末,传统的衰落众所公认。那没有自知之明的传统派应该反思自己的水平差、观点错了吧?不,他们坚定地认为,中国的足球没有踢好,是因为“王楠们”打乒乓球导致的。我的传统没有搞好,当然是因为你们在搞“中西融合”导致的。政府官员腐败,归咎于普通群众;庙堂画家腐败,归咎于江湖化,等等。

所以,没有自知之明的表现之一,就是认为自己最好,看别人一个也看不上眼;之二,就是即使自己没有做好,也一定归咎于别人倡导了与自己不一样的观点。孟子认为,天下只要有一个人还在犯罪,是因为我害了他;这就是自知之明。孟子又说,自己射箭而没有中的,是因为别人没有射箭害的,这就是没有自知之明。

匡庐和石钟

匡庐飞峙九江口,石钟小隐鄱阳湖。两山相距并不太远,但所隐含的道理却截然相反。

苏轼《题西林壁》借庐山发哲理:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”意为要想认清一个事物的真相,投身到其中是不可取的,只有置身于事外才可以看得清楚。这就是“旁观者清,当局者迷”的意思。譬之于画,致力于“画之本法”的“术业专攻”也是画不好的,只有“功夫在画外”,致力于诗书的攻读苦练才能画得好。

但苏轼在《石钟山记》中又借石钟山发哲理:“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”只有不畏艰险,“以小舟夜泊绝壁之下”,才能得其真相。这就是“隔行如隔山”“不入虎穴,焉得虎子”的意思。譬之于画,忽于“画之本法”的规矩法则,没有“真工实能”,即使如苏轼满腹诗书,也只能心识其然而不能然,有道而无艺,沦于“不学之过”的翰墨游戏,况腹中无诗书而忽于规矩法则的胡涂乱抹乎?反之,如敦煌莫高窟的画工,甚至是目不识丁的文盲,但毕生致力于“画之本法”,以不登大雅的匠人精神,术业专攻,“技进乎道”,完成了辉煌灿烂的伟大画作。

数学题的解答,正确的答案只有一个,不同于此的任何答案都是错误的。但人文的解答,正确的答案却可以有多个,仁也对,智也对,兼仁兼智也对,不仁不智亦对:但同时,仁也会错,智也会错,兼仁兼智、不仁不智也会错。忽于规矩法则,置身庐山之外而得庐山真相的成功例子当然很多,董其昌、徐渭、八大、石涛、吴昌硕等等。但失败的例子更多,家家大痴、人人一峰,家家清湘、人人石涛,风漫天下却成了荒谬绝伦。专于规矩法则,深入石钟绝壁而得庐山真相的失败例子当然也有,得其形似而失其笔法,具其色彩而失其气韵的众工之迹是也。但成功的例子更多,不仅莫高窟的画工,黄筌、李公麟、郭熙、两宋图画院的待诏莫不如此。

但问题是,坚持山外观山者,往往只见自己的成功而不提自己的失败,不见别人的成功而只见其失败,并放大自己的成功和别人的失败。坚持深入观山者亦然。于是而使“真理愈辩愈糊涂”。

人文艺术的真理,不是一元的,而是多元的。而且,这不同的各元,各有其特定的时间、空间、条件和对象,适合之则成功,不适合之则失败。庐山以气势胜,千山万壑,置身山中,难免一叶障目,不见森林。所以必须置身山外统摄之,所谓“远望之以取其势”。文人画亦然,它是综合艺术,而不是单项的造型艺术,所以必须“功夫在画外”,先具“胸中逸气”,然后运“逸笔草草”。不此之旨,致力于其画本身的“逸笔草草”则必沦荒谬绝伦。

石钟以一石多窍且当中流而得名,置身山外,必然隔靴搔痒,不得其处。所以必须深入绝壁而得之,所谓“近观之以取其质”。画家画亦然,它是单项的造型艺术,而不是综合艺术,所以必须“术业有专攻”,先具“真工实能”然后能以形写神,笔补造化。不此之旨,为山九仞,功亏一篑,况三天打鱼,两天晒网,甚至不事结网,致力于缘木,至功亏百篑乎?

所以,卧游庐山、石钟山,读苏轼的两篇诗文,启示我们的,不仅在艺术真理的多元性,更在不同各元的真理各有其特定的时间、空间、条件和对象。是谓“此亦一是非,彼亦一是非”,千万不可把此的是非标准用于彼,把彼的是非标准用于此。真理用错了时空的条件,便成为谬误。

诗中画,画中诗

“诗中有画,画中有诗”,是苏轼对“前身谬词客,宿世应画师”的诗人兼画家王维的评价,不仅成为千古的不刊之论,还引领了嗣后诗、画的创作风气。

据钱锺书的《宋诗选注》中记:“诗中有画”有两种:一种是“泛泛地说风景像图画”,一种是“具体地把当前风物比拟为某种画法或某大画家的名作”。同样,“画中有诗”也有两种:一种是画面上并无题诗,但可以让人联想起某种诗意或某一首名诗、名句;一种是直接在画面上题诗,具体地表明这幅画所表现的就是这首诗的意境。用闻一多的说法,“泛泛”的“诗中有画”,就是用“文字来写诗”却使读者如见颜料的图画;“具体”的“诗中有画”,就是直接“用颜料来写诗”,使读者“见诗如见画”;“泛泛”的“画中有诗”,就是“用颜料来画图”,却使观者如读文字的诗意;“具体”的“画中有诗”,就是直接“用文字来画图”,使观者“见画亦见诗”。大体而言,北宋以前的诗和画,多为“泛泛”的“诗中有画”“画中有诗”。即以王维本人而论,他的诗,篇篇有画,但没有一篇是具体有画的,他是以具体的“诗中无画”来体认泛泛的“诗中有画”。包括杜甫等莫不如此。他的画,卷卷有诗,但没有一卷是具体有诗的,他是以具体的“画中无诗”来体认泛泛的“画中有诗”。包括李思训等,亦莫不如此。这样的“诗中有画”,是遵循了诗的规矩法则而作出来的;这样的“画中有诗”,当然也是遵循了画的规矩法则而画出来的。

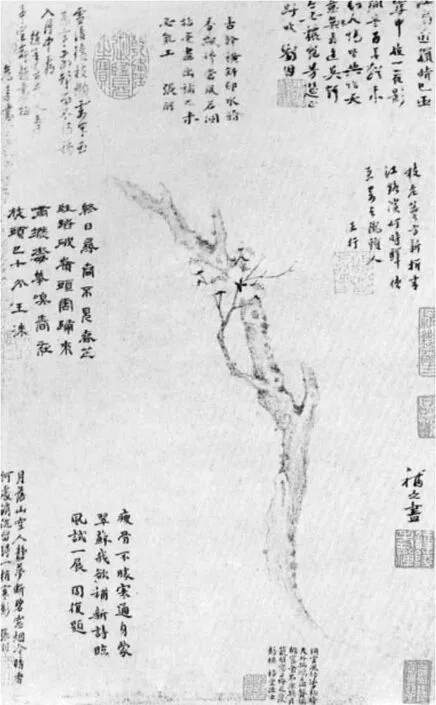

南宋 扬无咎 墨梅图

然而,钱锺书进而指出,“从文同正式起头”,如他的《长驿》诸诗:“峰峦李成似,涧谷范宽能。”“君如要识营丘画,请看东头第五重。”等等,具体的图画便直接进入诗中。这种风气,在他以前,“不过偶然一见;在他以后,这就成为中国写景诗文里的惯技”。

同样,我们也可以指出,把具体的诗搬到画面上,从宋徽宗赵佶开始,这也成了中国画创作的一个惯技,至明清更成为主流绘画的一个标志,即诗、书、画、印的“三绝四全”。

不过,直至元代之前,具体的“画中有诗”即画上题诗,画面本身还是完整的,即使不题诗,也并不影响画本身的艺术性。如宋徽宗题诗的《芙蓉锦鸡图》,掩去题诗,画面还是自成严整的构图;扬无咎的《四梅花卷》题诗,更是题在画面构图之外的纸张上的。而从明清文人画开始,具体的“诗中有画”即画上题诗,不仅出于提醒画面意境的作用,更成了画面构图必不可少的一个因素。像徐渭、石涛、郑板桥的不少画作,掩去题诗,其构图便显出严重的不完整。

虽然,具体的“诗中有画”自北宋以后成为诗人们写诗的一个惯技,但写诗的基本方法,却依然是“用文字写诗”,而绝不是“用颜料写诗”。而具体的“画中有诗”自北宋以后成为画家们作画的惯技,到了明清,更是作画的基本方法。“用颜料来作画”成为低俗匠气,“用文字来作画”才成为高雅。“画之本法”的“真功实能”,从此萎缩为画坛的边缘、支流,“画外功夫”的“三绝四全”,从此发展为画坛的正宗、主流。

唐 王维 剑阁雪栈图

钱锺书《七缀集》曾论诗画标准的分歧,认为“画品居次的吴道子的画风相当于最高的诗风,而诗品居首的杜甫的诗风相当于次高的画风”,“相当于南宗画风的诗不是诗中高品或正宗,而相当于神韵派诗风的画却是画中高品或正宗”。从“具体的”“诗中有画”没有成为诗坛的正宗,“具体的”“画中有诗”却被奉作画苑的正宗,再次印证了诗画标准的分歧。“诗画本一律”,而其不一律竟如此。

淡泊宁静

“淡泊明志,宁静致远”,是诸葛亮《诫子书》中的名言,千古以来,人人奉之,尤以读书人而且是今之读书人为夥。不知任何一句话,即使它是真理,也一定是有特定的时空条件和对象的,并不是“放诸四海而皆准”。“放诸四海而皆准”的真理只有一条,就是“具体情况具体分析”。撇开“具体情况”,人人都来“淡泊明志,宁静致远”,往往南辕北辙,去道愈远。

诸葛亮本人是这样做的,并要求他的儿子也这样做,当然是对的。但对他为对,未必对我也对。他是一个有大本领、大担当的人,身处动荡的乱世,所以要有远大的志向即恢复汉室。而这个志向不是可以急功近利、一蹴而就的,所以必须“淡泊”“宁静”地应对。但我却没有大的本领,没有大的本领便无法胜任大的担当。身处浮躁的社会,我虽然也需要“淡泊”“宁静”,但却不是好高骛远地固执远大的志向,努力“挟泰山而超北海”,而应该根据自己的实际情况,从小事做起,安安心心地折枝以援人。志大才疏,不安现状,是为人的大忌,当然这也不是绝对的。才高的可以志大,可以不安现状,不想当将军的士兵绝不是好士兵。但这只是人群中的极少数,不可能是我。我的才很疏,所以志不宜远大,而要安于现状,做好本职,一心想当将军的士兵,绝对不会是好士兵。包括孔子,本领够大了吧?但他一度被任以委吏,即仓库保管员,大材小用,他却安安心心地把出入的账目做得清清楚楚;一度又被任以乘田,即畜牧饲养员,大材小用,他依然安安心心地把牛羊养得非常茁壮。他不是没有远大的志向,克己复礼,任重道远,但即使远大的志向,也要从手头的日常小事做起。自己省吃俭用,勒紧裤腰带,却把有限的粮食送给三分之二的亚非拉人民,为了解放全人类,为世界做出伟大的贡献。这是一种观念和做法。把中国自己的事情做好,脱贫致富,就是对世界最大的贡献。这又是一种观念和做法。

我们看到今天多少书画家,喜欢以“淡泊明志,宁静致远”高自标置,但以我们的才学,有什么资格谈“淡泊明志,宁静致远”呢?事实上是,我们是在不自量力地向远大的志向拼搏,一点也不淡泊,不宁静。就像“钱财我是看得很淡的”,这句话,出于一个乐善好施的富有仁者之口,当然是非常正确的;但出于一个接受捐赠的贫困者之口,就非常可笑,简直就是不懂感恩。

所以,诸葛亮的名言,引为我们普通人所用,我改为“淡泊明礼,宁静此生”。不要浮躁,不要折腾,无论处于上层还是下层,都是应取的;但居于上层,淡泊所以为了更好地明志,宁静所以为了更好地致远;居于下层,淡泊所以为了更好地明礼,宁静所以为了更好地此生。什么是明礼呢?就是明白上下、尊卑、长幼的社会关系之礼仪,我在什么位置就安心地做好此一位置的社会分工,“处江湖之远则忧其君”,不是叫你去操心国策,而是叫你体谅上层的艰辛不易,不要为他们瞎操劳实际上是添乱。什么是此生呢?就是把自己的事情平静地努力解决好,一分耕耘一分收获,不要不作耕耘却奢望百分的收获。不明礼而立什么远大的志向,此生尚未安宁却制定远大的目标,以士兵的身份不好好干好士兵应做的工作却干扰将军的决策,于远大的志向、目标基本上无益,而于礼仪,此身一定有很大的害处。当然,“居庙堂之高则忧其民”,这既是“明志”,实际上也正是“明礼”;既是“致远”,实际上也正是“此生”。因为你有大本领,所以你所应明之礼,就是为天下苍生谋福祉之志,你只“此生”,就是“为万世开太平”之“致远”。

奢侈和节俭

奢侈,是相对于节俭而言的。历来以节俭为美德,而以奢侈为恶行。司马光《训俭示康》引春秋时御孙言:“俭,德之共也;侈,恶之大也。”他解释说:“夫俭则寡欲,君子寡欲则不役于物,可以直道而行,小人寡欲则能谨身节用,远罪丰家。故曰俭,德之共也。侈则多欲,君子多欲则贪慕富贵,枉道速祸,小人多欲则多求妄用,败家丧身。是以居官必贿,居乡必盗。故曰侈,恶之大也。”

但晚明的陆楫却别创新见,在《蒹葭堂杂著摘抄》中,他认为:“自一人言之,一人俭则一人或可免于贫;自一家言之,一家俭则一家或可免于贫。至于统论天下之势则不然。治天下者,将欲使一人一家富乎?抑亦欲均天下而富之乎?”在他看来,富人以节俭持家,其家可保持其富有,财富不断增长而不是不断消耗。但贫困之人也因此而越加陷于贫困。而富人以奢侈生活,“按时而游,游必画舫、肩舆,珍馐良酝,歌舞而行”,则“舆夫、舟子、歌童、舞妓,仰湖山而待爨者不知其几”。富人“以粱肉奢,则耕者庖者分其利;以纨绮奢,则鬻者织者分其利”。这就是拉动消费以推动社会经济整体繁荣的意思。

如果说,尚俭是小农经济的脱贫观,那么,尚奢,正是商品经济的致富观。小农经济的脱贫,是一人一家的脱贫,商品经济的致富,则是整个社会的致富。至于有人认为,商品经济的繁荣是导致奢侈生活的原因。陆楫明确表示,并不是的,而恰恰是奢侈生活的需求导致了商品经济的繁荣。所以,由尚俭而尚奢,不仅开始了传统消费观的转换,更开始了传统经济形式的转换。而由小农经济转向商品经济,实是由一人一家之富向社会整体之富的历史进步。

但任何事情都是有利有弊,所以,尚俭还是尚奢,也就有一个度的问题。因为,社会整体,正是由具体的一人一家而构成的。不逾度,则尚俭可,尚奢亦可。逾于度,则尚俭不可,尚奢亦不可。

当社会风气尚俭过度,尚奢有助于推动社会财富由集中于少数家庭向分惠于大多数家庭的共同富裕。而当社会风气尚奢过度,尚俭则有助于推动社会资源由大规模的铺张浪费向可持续发展的保护节制。因为,虽然拉动内需的消费有助于经济的整体发展,但所消费的社会资源毕竟是有涯的,虽说造化无尽藏,但再地大物博,也有被用尽的一天。尤其当我们的消费超出了内需的实际需要而成为浪费,它虽可以造成一时的经济繁荣,却透支了子孙的资源。至于奢侈之风的过度,导致人的价值观扭曲,相比于节俭之风的过度,导致社会整体的不能发展,危害尤甚。因为,当大多数人的价值观在社会整体经济畸形繁荣的形势下被扭曲,实在会更严重地导致社会整体的不能发展甚至倒退。

所以,根据中庸之道,无过无不及,司马光的《训俭示康》和陆楫的《蒹葭堂杂著摘抄》,应该统一起来读,而不可对立起来读。由俭入奢易,由奢入俭难,尤其在今天,我们更应该多读司马光的《训俭示康》。所谓“彼也一是非,此亦一是非”,而绝不可执一是非而不问具体情况地“放置四海”。

至于书画艺术界的奢俭,古人的作品,乃至20世纪60年代诸多大名家的作品,多小尺幅。溥心畬甚至连4厘米的纸边也舍不得丢弃。尚俭之风见矣。今人的作品,多几十甚至几百平方尺的大幅、巨幅,铺天盖地。尚奢之风甚矣。

南宋 扬无咎 墨梅图

南北宗论

董其昌倡“南北宗”论,以李思训为北宗开山,王维为南宗鼻祖,但借喻佛教禅宗的南北宗论,在画学上影响极为深广。乃至在中国文化史上,讲起南北宗论,画学的南北宗甚至超出至少不亚于禅学的南北宗。为什么出于禅学而其影响之大会超出至少不亚于禅学呢?因为,出于禅学其实不过是一个假托,其真正所出,是中国传统南北地域的风气之不同,用以指喻两种不同的艺术风格,虽然,“其人非南北也”。

文亦有南北,遍照金刚《论文意》以为:“司马迁为北宗,贾生(谊)为南宗。”

诗亦有南北,伪贾岛《二南密旨》认为:从《卫风》“我心匪石”到左思、卢纶“为北宗”,而从《召南》“野有死鹿”到鲍照、钱起“为南宗”。

词亦有南北,厉鹗《张今涪红螺词序》以为:“稼轩、后村,词之北宗,清真、白石,词之南宗。”

书更有南北,张祥河《关陇舆中偶忆编》认为:颜柳至张照,“是为北宗”,褚虞至香光,“是为南宗”。当然,书学的南北宗,影响更大的不称“南北宗”,而称“南北书派”。阮元《南北书派论》以为,汉魏之间,“正书、行草之分南北两派者,则东晋、宋、齐、梁、陈为南派,赵、燕、魏、齐、周、隋为北派也”,“南派乃江左风流,疏放妍妙”,“北派则中原古法,拘谨拙陋”。虽然,他的朋友钱泳看了他的《南北书派论》,倡为“书法分南北宗”,但在书法史上,“南北宗”与“南北书派”,其义相同,影响却没有“南北书派”来得大。

无论文、诗、词、书、画,包括禅,“南北宗”论所强调的是艺术的风格,而不是简单的其人所在的南北地域,也就是说,南方人可能作北宗的风格,北方人也可能作南方的风格,如同“诗分唐宋,人非唐宋”。但大体上而言,作北宗风格的,以北人为多,作南宗风格的,以南人为多;作唐诗风格的,以唐人为多,作宋诗风格的,以宋人为多。这主要是因为南北地理的不同,滋养了人文风气的不同所致。

我们知道,北雄南秀,北方的地理、气候,坚峻雄阔,南方的地理、气候,温润隽秀。一方水土养一方人文,自然导致两个地域与两种思想方法、学风、文风、诗风、词风、书风、画风的联系。钱锺书指出,《礼记》中说到“南方之强”省事宁人,“不报无道”,“北方之强”好勇斗狠,“死而不厌”;《世说新语》记褚季野、孙安国论“北人学问,渊综广博”,“南人学问,清通简要”,支道林以为“北人看书如显处视月,南人看书如牗中窥日”,等等,都是讲北方人的性格,包括学问,多刚强实在,而南方人的性格,包括学问,多温和虚灵。恰好禅宗的南北宗,不仅神秀在北方弘法,慧能在南方布道,而且神秀的方法主皓首穷经地下死功夫去渐修,而慧能的方法主不著文字地用活脑经去顿悟。

而文、诗、词、书、画的南北宗,当然也就以轻松的风格为南宗,而以刻实的风格为北宗。李思训所表率的画风,钩斫着色,相当烦琐,相当费时费力,所谓“积劫方成菩萨”,不仅与禅学的北宗相近,更与地理的北派相合;王维所引领的画风,“始用渲淡,一变钩斫”,相对简易,所谓“一超直入如来地”,不仅与禅学的南宗相近,更与地理上的南派相合。而且,不仅山水画,一切绘画,包括人物、花鸟,凡“实而近俗”,注重于“画之本法”的“真工实能”者,即所谓“行家画”,皆可归于北宗;凡“雅而太虚”,注重于“画外功夫”而“忽于规矩法则”者,即所谓“利家画”,皆可归于南宗。

南北两宗各有优长,亦各有流弊。实过了分,不免僵化;虚过了分,不免荒谬。所以,南北两宗,如阴阳之消长,合则双美,离则两伤。此派之起,必待彼派之衰,起而盛,盛而复衰;彼派之起,又乘此派之衰,起而盛,盛而又衰。