明清鲁中地区的祈雨传统与“泉域社会”*

任雅萱

明清鲁中地区的祈雨传统与“泉域社会”*

任雅萱

明清两代朝廷为补给大运河的水源,在鲁中山区州县实行“引泉济运”的水利工程,以保证漕运的顺利进行。除设置有专门的管泉职官之外,清代地方官员还通过对“龙王”的祭拜来实现对泉源的控制。与此同时,泉源流域的民间社会也建立自己的雨神庙宇,有些是与官方保持一致的“龙王庙”,但另一些则是“志公庙”。居住在同一水源系统的居民,往往透过将家族故事与神明显灵相结合的方式叙述雨神传说,并且通过祈雨仪式结成超越姓氏的关系,从而在不同村落之间形成了界限分明的“泉域社会”。

鲁中地区 祈雨 水利工程 泉域社会

引 言

水利设施的开发,可以产生新的社区格局。通过水利系统来了解华北乡村社会的研究已有不少,其中以散布着“泉源”为主的水利社会也受到学者的研究,并且提出了“泉域社会”的概念。①参考刘文远《清代北方农田水利史研究综述》,《清史研究》2009年第2期;张俊峰《超越村庄:“泉域社会”在中国研究中的意义》,《学术研究》2013年第7期。张俊峰使用明清以来洪洞水利发展的例子,提出了“泉域社会”的超村落水利组织,并围绕引泉灌溉所产生的水利纠纷、水神信仰及习俗等。②张俊峰《水利社会的类型:明清以来洪洞水利与乡村社会变迁》,北京:北京大学出版社2012年版。比如他指出同一祭祀空间内存在两种水神的情况,“反映了官方与民间在水利问题上的不同立场和利益博弈过程。”③晋祠供奉有圣母和水母娘娘两种水神,其中圣母享有官方封赐,水母娘娘却是民众竖立的水神。张俊峰《超越村庄:“泉域社会”在中国研究中的意义》,载于《学术研究》,2013年第7期,第109页。以泉源这一水利系统为主而构成的区域社会,不止在山西,在山东中部山区发源的汶河、泗水等水系也同样存在。鲁中山区分布着大大小小的泉源,通过星罗棋布的泉源与河流共同构成了该山区的水利系统。甚至有因此而得名的城市,比如被称为“泉城”的济南。然而用此概念来反思明清时期的山东中部山区时,却与山西地区的“泉域社会”有所不同,即山东中部山区的泉源,因为明清时期官方开凿京杭大运河的缘故,使得发源自山区的泉源被纳入了官方的管控和开凿之下,成为“引泉济运”的一环,故这些泉源在明清时期的法律上是不能为当地居民耕种灌溉所用。

若到今天山东省中部汶河沿岸的乡村中走一走,我们会发现大多数村庄内的庙宇都供奉有一类与他们日常生活息息相关的神明,即雨神。不仅如此,全村男性参加的祈雨仪式在村民的记忆中也占有重要的位置。可以说,向特定雨神举行的祈雨仪式,是乡村集体生活中的一件大事。*关于20世纪初华北地区祈雨仪式在乡村社会与文化权利中重要性的论述,也可参考杜赞奇(Prasenjit Duara)《文化、权利与国家:1900-1942年的华北农村》,南京:江苏人民出版社2008年版;Daniel L. Overmayer, Local Teligion in North China in the Twentieth Century, Handbook of Oriental Studies, Section Four, Edited by Stephen F. Teiser, Martin Kerin, Timothy Brook, Volume 22, Leiden Boston, 2009, pp18-31.本文将以山东中部的莱芜、博山地区为例,讨论鲁中地区的祈雨传统。该区域的雨神主要包括清代地方官为配合引泉济运工程而推行的“龙王”,以及民间社会自我选择的“志公”。其中,“志公庙”在地方志中被称作“土人祷雨”之处。至于中国乡村社会通过信仰崇拜进行社会组织以及与国家礼仪互动的关系,华琛(James L. Watson)早在上世纪80年代提出了“神明的标准化”的观点。*华琛:《神明的标准化──华南沿海天后的推广,960-1960年》,《中国社会文化史读本》,北京:北京大学出版社2011年版,第122-149页;原载于姜士彬、黎安友、罗友枝主编:《帝制中国晚期的民间文化》,伯克利与洛杉矶:加州大学出版社1985年版,第292-324页。作者在讨论帝国晚期的文化整合时,也指出了多种可能的存在,即“地方神从来不会完全被抹除,那些供奉仅有一两个社区知道其来历的神明的寺庙,可能还依然存在。”*华琛:《神明的标准化──华南沿海天后的推广,960-1960年》,第124页。科大卫、刘志伟在回应华琛“标准化”时,提出了“正统化的建构”。他们指出,要注意仪式的标准化与神明的标准化之间的区别,同时要关注历史过程中的动态变化,以及师传关系、文字传播的作用。*华琛:《神明的标准化──华南沿海天后的推广,960-1960年》,第122-149页;科大卫、刘志伟《“标准化”还是“正统化”?──从民间信仰与礼仪看中国文化大一统》,《历史人类学学刊》,“国家建构与地方社会”专号,第六卷第一、二期合刊,2008年10月,第1-21页。他们认为“正统”并不仅仅来自于国家,同时像礼仪专家──道士等,同时也是掌握着某些仪式的“正统”,比如打醮仪式。

莱芜境内汶河沿岸的村民们祭拜的雨神除了有比较常见的黑、白二龙王之外,有些村庄的村民还信奉着“志公老爷”。不仅如此,当地村民还为其建有“志公洞”或“志公庙”、志公墓等,关于他的传说故事也在家族及村落中流传。由此,汶河沿岸区域内的村民通过龙王、志公等不同的雨神崇拜,形成了不同的村落联盟范围。但问题是,即便在同属于一条汶河水系的村民为什么会选择不同的雨神进行祭拜?这种不同的选择又会对以泉为主的水利系统和区域社会产生了怎样的影响?本文考察的视角主要有二:首先考察区域变迁与文化整合的关系,注意在变化中去讨论神人关系。其次,“土人”如何构建其正统性,以及民间信仰与区域形成之间的关系。

一、引泉济运与官方推行“龙王”祭祀

永乐年间,全国最大的工程莫如南北大运河的兴建。运河成为明朝连接南、北的水路大动脉。在这项工程中,大运河一共穿越五省,而山东是其中之一。

由于大运河山东段所在的鲁西一带平原河流水量经常出现不足,因此需要水源的补给才可以保证船只的顺利通航。明廷想到的补给水源的办法之一,便是把发源自山东中部山区的河流引入运河。山东中部的地貌特征主要以山脉、丘陵为主,是汶水、泗水、沂水等几条重要内陆水系的发源地。这些水系因地势东高西低,从山东中部山区流向西北平原,恰好成为明代政府用来补给运河的重要水源。亦即是说,从山上流下的河水,进入大运河内,以完成“济运”。这一带用以济运的河流,主要来自汶、泗两条水系,其中又以汶河的水量最大。位于汶河发源地(或上游)的莱芜、泰安、新泰等县,则成为了重要的济运区。

为保证汶、泗等水系的水量充沛,需要增加这些水系的水量,只靠天然降雨似乎并不奏效,明廷采取的最主要的办法是引泉济运,即开凿汶、泗等水系沿线支脉的泉源,以补充主动脉的水量。何为“泉”?正如晚明士大夫徐光启(1562-1633)所言:“源者,水之本也,泉也。”*徐光启《屯田疏》,徐孚远、陈子龙等编《皇明经世文编》卷之四百九十,《徐文定公集》,卷之三,“用水第二”,据“国立中央图书馆珍藏明崇祯间平露堂刊本”影印,台北:国联图书出版有限公司,第240-241页。也就是说,“泉”,是水之源头。他认为泉的发源位置有二,一是“山下出泉”,二是“平地仰泉”。“泉”,即地下水。在高低起伏的山脉中,只要找到适当的地点凿井,地下水便灌注在井内,这是“山下出泉”。若幸运的话,找到稍低于地下水面的平地,那便不用凿井,水会自然流出,此即所谓“平地仰泉”。在引泉济运的政策下,位于山东中部山区汶河水系中水量较大的泉源,开始受到官方掌控。据蔡泰彬的统计,自弘治九年至万历二十五年,山东境内疏浚的泉源数量从163个增加到311个,山东段运河也被称为“泉河”。*蔡泰彬《明代漕河之整治与管理》,台北:台湾商务印书馆1992年版,第159-161页。可见在山东,很多泉源并非自然形成的,而是由官府派人凿出的。这些不断增长的泉源,正是被明政府纳入管控的水利单位。

明代山东官府为了做到有效疏浚泉源济运,对“泉”的管理非常重视。朝廷设置了级别不等的管泉人员,从管泉主事、管泉同知、管泉判官或县丞,再到地方上,便是老人和泉夫。明万历以前,官府所设老人、泉夫之类,与地方基层组织比较重合。应役形式借鉴里甲制度,形成了“老人-小甲-泉夫”的组织结构。以莱芜县为例,弘治年间,该县泉数10,老人10名,夫215名。*王琼《漕河图志》,卷之三,“漕河夫数”,姚汉源、谭徐明点校,“中国水利古籍丛刊”,据“北京图书馆善本部藏明代弘治九年刻本”、“日本前田氏尊经阁所藏我国闽中蒋氏三径藏书本”影印,北京:水利电力出版社1990年版,第157页。到正德年间,莱芜泉数10,老人10名,每泉人夫25名,共250名,泉夫数量有所增加。*王宠:《东泉志》,卷之二,天津国书馆孤本秘籍丛书,史部,据“天津图书馆藏明正德五年(1510)陈澍刻本”影印,北京:中华全国国书馆文献缩微复制中心1999年版,第797-798页。其中,“泉老”又称“管泉老人”,是基层管理人员,基本由本地人担任,他们的统领者一般称为“老人”或“总小甲”。“泉老”的职责主要是对泉夫进行一定的管理,带头督率泉夫对泉源进行疏导,在泉水河道旁栽种柳树,以保证泉源不致淹没而遭废弃。*潘季驯:《河防一览》,卷十四,《钦奉敕谕查理漕河疏》,四库全书·史部地理类,第576册,据“文渊阁四库全书”影印,上海:上海古籍出版社1987年版,第507-508页。其中记载“夫老”在地方管理泉源的重要性:“然各泉坐落各府州县,近者四五十里,逺者三四百里,管泉分司岂能遍历?近奉圣旨,各分守道兼管已为得策矣。臣以为仍当责成各州县掌印官督率夫老不时疏浚。”万历年间,官府对地方管理泉源的政策出现变化,把此前以地方土著充当的“老人”革除,在管泉县丞下设一名泉官,直接受县官管理。*胡瓒:《泉河史》,卷之六,“职官表”,明万历二十七年(1599)刻,清顺治四年(1647)增修本,台南县柳营乡:庄严文化事业有限公司1996年版,第592页。这样一来,原来地方一级有实权的管理者,也从“老人”变成了“泉官”和“小甲”,管理组织形式改为“泉官-小甲-泉夫”。知县新增泉官,试图加强泉政管治的力度。

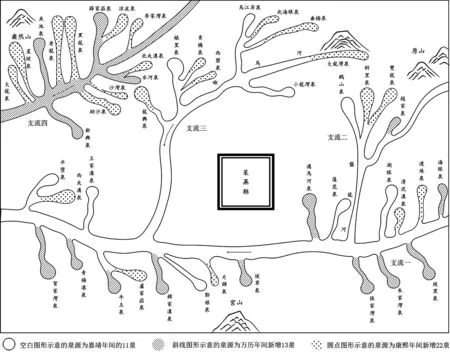

随着官方泉源的开凿,汶水一脉在莱芜境内的流域和沿岸的社区范围有所扩大。这些开凿出来的泉源位置,主要在村庄、集市附近。据嘉靖年间的记载,在莱芜县自东南向西方向的泉源的附近,分布着包括半壁店、孝义店、白龙店等“店”6处,曹村、禽村2个村,安仙庄、孟家庄等12个庄,以及名为板桥湾的“湾”1处。这些社区被记录在了嘉靖二十七年(1548)的《莱芜县志》中。除这些社区外,在汶河附近还有集市的设立。嘉靖二十七年《莱芜县志》成书时,该地已有记载的集市17处,其中有12处集市均位于汶河沿线。由此可见,随着泉源的不断开凿,在泉源附近的汶河沿线社区有所发展,一些交通要道以及社区人口密度较大的地区,产生了大小不一的集市。至明中后期,莱芜县境内已形成了“泉”、“村”、“集市”三者相互依存的“泉域社会”格局。万历年间,与嘉靖年间相比,莱芜县境内新增泉源14处,共泉24处,均位于汶水两岸。*胡瓒:《泉河史》,卷之七,“泉源表·汶河派”,第599-600页。

清代初期,朝廷延续明朝的引泉济运政策,并且推行到地方官府一级。亦即是说,清代地方政府仍旧对山东中部山区县一级的水利进行把控。清前期,朝廷把治理运河的重点投入在开凿新的泉源上,作为汶河发源地的鲁中山区再次成为重点。以莱芜县为例,该县境内是汶水的主要发源地,故被治理河道的官员视作诸泉之最:“至山东诸泉以济漕运所关甚巨,而莱芜之泉其源独长。”*叶方恒:《山东全河备考》,卷一,图志,“莱芜县泉”,四库全书存目丛书编纂委员会编《四库全书存目丛书》,史部第224册,据“北京大学图书馆藏淸康熙十九年(1680)刻本”影印,台南县柳营乡:庄严文化事业有限公司1996年版,第364页。。康熙八年(1669),昆山人叶方恒到莱芜任知县,为了补充漕运,着力推行开泉事宜。莱芜县境内明代的泉有35眼,陆续枯竭,仅存25眼。在叶知县的积极推动下,搜寻枯竭的古泉10处之外,又增新开泉11处。至此,莱芜县内的泉源数量新增22个,累积共46处。新增加的泉源,集中位于县西北,主要有黑龙泉、老龙泉、北夹沟泉等。因此,从明弘治九年至清康熙年间,莱芜境内的汶河水系及泉源的范围在不断扩大,发展成为“四汶四十六泉”的水系网络。*参见图1《明清莱芜县46泉脉形成过程示意图》。其中“四汶”指在莱芜境内发源的汶河水系的四条支流,46个被官方登记的泉源就散布在这四条支流上。*《明清莱芜县46泉脉形成过程示意图》,绘图人:任雅萱,在此特别感谢徐世博博士在绘图技术上的帮助。参考王宠《东泉志》、叶方恒《山东全河备考》等绘制。

图1:明清莱芜县46泉脉形成过程示意图②

为配合朝廷的泉政,地方官开始在有泉源的地方建造龙神庙,并且在龙神庙处举行祈雨仪式。其中,到有泉源的地方取水是使神灵降雨的关键。康熙八年(1669),叶方恒到莱芜任知县,着力推行开泉事宜。为保证泉水顺利补充漕运,他向康熙帝呈《申覆开矿详文》,以损伤泉脉、靡费资本、引发争端等五项原因请求禁止开矿。对于当政者来说,运河是运送粮米的主要途径,而泉源又是补给运河的关键,所以他们会为顺利开展这项水利工程而扫清障碍。不仅如此,他在距县西北处七十里的黑龙潭,即康熙年间新增的黑龙泉处,以“黑龙潭,相传祈雨辄往”为由,修建一座黑龙潭庙。他来到莱芜五年时间里,“因地硗确薄瘠,每岁春夏间,小不雨,即忧旱。旱即祷,祷即应”,并将这样的灵应归功于“龙神之明”,“此其功德之实有济于民也”。*(清)叶方恒:《龙神庙记》,亓因培编修《续修莱芜县志》,卷之三五,“艺文”,第53-54页。

然而黑龙潭距离县衙门实在太远,其中黑龙潭至山口村八、九里,山口去旧寨又二十里,旧寨到县郭又四十里,知县每次前往均要耗费一天,甚至“或宿旧寨,不即夜归”。康熙十二年(1673),叶知县便以黑龙潭不便百姓祈祷作为理由,在黑龙潭南三十里的旧寨,另建一处黑龙王庙,捐俸金置祠宇三间,方便官府进行祭拜。*(清)张严:《新建龙王庙记》,叶方恒纂修《新修莱芜县志》,卷之八,“艺文”,第81-82页。

官方将龙王庙建在新开凿的泉源旁边,并且实行对龙神的祭拜,目的应是通过神灵崇拜加强对泉源的掌控。亦即是说,泉是归地方官管理,在泉的旁边立一尊龙神,便由祂负责替官府看守泉源。这种做法也成为当地村民,尤其是位于泉源附近或汶河两岸的居民所效仿的办法。一些村民会按照地方官的塑造,也同样信奉龙神。比如康熙十六年(1677),即在叶方恒修建第二座龙王庙之后四年,在知县前往黑龙潭祷雨的必经之处的山口村汇河东岸,魏氏家族便在那里修建了一座宏伟的龙王庙,庙旁石碑更刻有工匠和画匠等捐资姓名。汇河是该村主要的灌溉河流,这座龙王庙就修建在该河流经村庄的入口处。

但另外有些村民则会根据自己家族的特点讲述不同的祈雨故事,并且依附到与龙神不同的神灵上去。

二、地方雨神“志公”祭祀

清代鲁中山区汶河沿线的老百姓,除了祭祀“龙神”,还有不少乡民是信奉同样具有降雨能力的“志公老爷”。在笔者的访谈中,问起这位“志公”是何人?村民会告诉我,他们一般称呼其为“志公老爷”,是一位管“降水”的神,很灵验。他本是个普通人,后来成了神,有“四指雨”的权利,亦即可以使天下达四只手指高度的雨水。就在黑龙潭西南侧不远处的大舟山,以及从大舟山发源的汶河支流沿岸的村民,便在天旱时前往大舟山祈雨,所祭拜的对象正是这位“志公老爷”。不仅如此,其他一些汶河支流附近的村民也供奉这位“志公老爷”。在田野调查中,以“志公老爷”为祭祀对象的村民认为,他们这位雨神来自邻县博山县的五阳山。可以说,五阳山上的“志公”是鲁中地区志公信仰的重要发源地之一。五阳山位于莱芜县、博山县交界处。博山县于雍正十二年新设,雍正十二年之前属于青州府益都县管辖,也即颜神镇的所在地。益都县颜神镇于明末陶瓷、琉璃等工业的兴起,使五阳山附近村庄成为商贾往来于青州、淄川、莱芜、新泰、益都的必经之地。

康熙六年(1667),有来自中石马、蛟龙庄、西石马庄与东石马四个村庄的村民共同捐资重建了五阳山上的志公庙。*五阳山志公庙创建于万历八年(1581),后于万历三十四年(1606)重修一次。所谓志公庙,实质上是山洞内的布置,所以严格上来说是志公洞。当时重修碑文请来了一位生员张加旺撰写,提到志公使“风雨不薄,盗贼不惊,士民诚之敬之”。*张家旺撰《重修志公庙记碑》,清康熙六年撰写,张家旺为龙水生员,收录在赵卫东、王予幻等编《山东道教碑刻集》博山卷(上),济南:齐鲁书社2013年版,第92页。“风雨不薄”,便是志公具有呼风唤雨的能力。

五阳山志公庙对当地社区的重要性,可从不断重修证明。康熙六年(1667)之后,当地居民又于乾隆三十八年(1773)至光绪年间不断对该庙进行了重修。乾隆三十八年(1773),由领袖人王统和唐瑾进行倡修。*王、唐二人可能与五阳山东侧雾云洞的一批修炼全真道的道人有关。全真派道士王一成于康熙年间来到五阳山东侧的雾云洞修炼黄老之术。山下村庄的村民唐振兴作为他的“护法”。至乾隆二十四年,王一成已有弟子、徒孙、高孙、玄孙、俗弟子以及俗徒孙共56人。参考清乾隆二十四年《王一成墓碑》,收录在赵卫东、王予幻等编《山东道教碑刻集》博山卷(上),第441页。喜好研究楞严、金刚诸经的莱芜县举人吕思问为乾隆三十八年这次重修撰写了一块摩崖碑刻。作为文人,吕氏更将山区居民所崇拜的志公来源,附会到梁武帝时期的某个高僧,他说:“是故,俾览者有所感发焉。遂说偈曰:梁皇宝忏志公作,普为众生忏罪悔……□岸当前迷不渡,天堂地狱一念分。摩崖勒记□菴庙,□□说法即无说。”*(清)吕思问《重修志公祠记摩崖》,清干隆三十八年撰写,收录在赵卫东、王予幻等编《山东道教碑刻集》博山卷(上),第97页。此处“梁皇宝忏志公”,即指梁武帝高僧释保志。保志的事迹被记录在了《高僧传》中,他少即为僧,其出家的修行表现为忽显异迹,从“发长数寸,跣行街巷,执一锡杖”的容貌和装束,以及“数日不食,亦无饥容”的奇异,可以想像出志公其实是一个有些疯癫的和尚,常说着世人不明的言语,而这些话时常可以应验。在他神异的事例中,特意提到保志在天监五年(506)为梁武帝祈雨的故事,显示了释保志具有可以降雨的法力。*(梁)释慧皎《高僧传》,《梁京师释保志》,北京:中华书局,第394-399页。

在附会之后,吕思问便能更好解释为何“每抗旱之年,四方请志公,祷雨此山,最为灵应”。亦即是说,每次遇到旱灾,附近一带甚至邻县平原地区的村民,都会上山将志公请出洞外,大概是进行游神或安置在某个位置进行拜祭,祈求天降甘露。“四方”的范围究竟有多大,吕氏未说清楚,而且因为摩崖中捐款提名文字模糊,已不得辨认。虽然吕氏为莱芜县人,但仅因他撰写碑文也无法确认此时莱芜境内的村民也开始信仰志公。但就在此后的道光、咸丰年间,这位“志公”已经成为大舟山及其附近村庄村民的雨神。他们将来自五阳山的志公供奉在本地社区的山场中,并且为其修建一处行宫进行祭拜。从道光年间《璧还大舟院庙田碑记》及民国《续修莱芜县志》“艺文志”中诗文显示,至迟道光时期,汶河一条支系的源头大舟山就已成为“阖邑历全祷雨之处”。*道光三十年《壁还大舟院庙田碑记》,原碑已毁,此处文字为当地有心村民在碑刻被毁前抄录,感谢提供。而且大舟山所在位置与前文提到的黑龙泉相邻,属于不同的汶河支流的源头。大舟山水系支流沿岸的村庄,也有“约镌东白龙诸村绅士”共同修建庙宇的行为,并附有封山地界。不仅如此,“志公”似乎也有了确定的降雨范围。在清咸丰年间马陈村附贡生马锡桓所写诗歌中有如下描述:“乍到名山兴正酣,浓云密布遍东南。志公认是来祈雨,错降甘霖一两番”。信众居住及耕作土地的范围,便成为志公降雨的区域。

光绪二十八年(1902),五阳山“四方请志公”的范围继续扩大。“每逢祭赛,父老为之于邑,不忍坐视颓倾”的记载,说明至光绪年间,已经形成了以五阳山“志公庙”为中心举行的祭赛拜神活动。民国时期的碑刻捐款名单中,第一次出现了莱芜县以北山阳、坡草洼和南下冶为村落联盟代表的捐款记录。三个村庄分别位于汶河支流上,与五阳山相距较远。其中坡草洼村和南下冶村村内分别有明代万历年间被登记在官府的坡草湾泉和张家湾泉。这块碑刻上的捐款题名记录表示,至迟到民国年间,莱芜县的三个村庄也参与到了东石马志公庙的重修活动中。但是村落之间如何协商“搬志公”,碑文并未作出解释,不过田野调查或许提供一些线索。坡草洼、南下冶等村的老人家告诉笔者,在旧的时代,在同一志公洞内,凡是信仰志公的村庄,都会在五阳山上安放一个属于本村的志公神像,每到抗旱之年便去山上搬回本村的“志公”神像进行供奉。而且各自有记号,以免在“搬志公”的时候弄错。虽然如此,弄错、争抢的情况时有发生。*被访谈人:王大爷,访谈人:任雅萱,访谈地点:山东省莱芜市高庄街道办事处坡草洼村,时间:2014年8月。也就是说,除了“龙王”以外,汶河不同支流上的村庄会有一个属于自己的“志公”,并且进行祈雨仪式。在民间社会中,“祈雨”已成为一种跨村落、跨县境村民进行联合组织的方式。

三、传说、分布与仪式

笔者在数年前开始在莱芜、博山地区进行田野调查,对象是当地的老人。在搜集资料的过程中,笔者很清楚地知道,访谈所得资料,最多是反映1949年前的社会现象,不能直接等同于明清时期的乡村祈雨传统。但起码我们可以知道,从明清开始看到,以村落为单位的祈雨祭祀方式,是朝着一个什么的方向发展?

龙王与志公崇拜的发展,一直具有强烈的地域色彩。龙王又被称作“秃尾巴老李”,在地方官于康熙年间推行龙神崇拜之后,这种拜祭龙王的传统,即使经历过文革,在民间社会仍然历久不衰。1991年版的《莱芜市志》将民间祭拜龙王的活动列为“迷信习俗”,并写到:“解放前,境内沿河村庄几乎皆有龙王庙,每逢久旱不雨,即烧纸焚香求拜‘龙王爷爷’,进行打‘旱魆’活动,并择期抬着‘龙王’,到黑龙潭等地取水供奉坛中,跪拜求雨。”*山东省莱芜市地方史志纂委员会编《莱芜市志》(旧志),第三十一编风俗,第二章习俗,济南:山东人民出版社,1991。不仅如此,龙王还落地生根,成为了当地村民的祖先。在笔者的访谈中,黑龙潭处的龙神,被当地人称作“黑龙王”,或是“秃尾巴老李”。传说这位“老李”本是八里沟村李氏族人,后来成了龙王。升天后又下凡变成人,去了县北六十多里处的山口村给魏财主做长工。魏财主的女儿与这个姓李的小伙子暗生情愫,成亲后成为魏娘娘,双双到黑龙潭修行。黑龙王秃尾巴老李一心为民,不久被玉帝封为汶河龙王。1925年所编的八里沟村《李氏族谱》,也记录了四世祖李富,娶得一位姓王的夫人,并产下龙子,龙子不出数月便升天,从此便以“龙神”的名号祀之。当莱芜县遇上大旱时,知县会“斋戒亲诣本庄设坛于迤东,礼请母王氏登坛”,知县也率众虔祝之后,大降甘霖,四野沾足。县公即匾额致谢,屡祈有验,亦称其母为“龙母”。*民国十四年(1925)八里沟重修《李氏族谱》。可见族谱记载与口头传说,都将黑龙王秃尾巴老李视作八里沟的李氏族人,并且在口述中与山口村的魏氏产生了姻亲关系。

与黑龙王“秃尾巴老李”传说相比,“志公老爷”的分布和传说似乎更加复杂。就目前搜集到志公庙宇的分布及传说可以知道,至迟在解放前,莱芜地区及其邻县博山石马镇在内的区域,已经形成了三个大的祭祀圈,即大舟山信仰圈、东石马五阳山信仰圈、杓山-马勺湾信仰圈,它们分别位于莱芜市的东北、西北方向。每个信仰圈都有各自的志公庙,每个信仰圈下面均有几个至二十几个不等的乡村。下面主要以大舟山信仰圈和东石马五阳山信仰圈为主进行分析。

组成大舟山信仰圈的,主要是以莱芜西北口镇刘陈村为中心的西五陈村及矿山附近的东白龙村。这些村庄的村民们,每逢天旱时,会去大舟山把志公神像搬到村子求雨,扎神棚唱戏。传说很久以前,东白龙村一位刘姓族人在大舟山劳作时发现山上的志公庙因缺少管理维修而漏雨,他心善把庙修好。从此以后这位刘姓族人就经常前来维修,这件事感动了志公老爷,遂托梦告知刘姓人以后天大旱就请他,他有四指雨的权利。不久,天果然大旱,这位刘姓人想起这个梦,便跟村里的老人们提议去大舟山搬志公,果真灵验,天降大雨。从此,每逢天旱,村民就去大舟山搬志公。西五陈村的村民同样认为,志公老爷很灵验。西五陈村包括刘陈村、马陈村、申陈村、郭陈村、康陈村在内的西五陈村。每次去大舟山求雨回来,志公老爷就降雨,而且降雨的范围仅限于西五陈村。刘陈村的人认为大舟山建志公庙的地方本来就是他们的土地,所以他们的老祖就在那里盖了庙,以后村里的人便都去大舟山搬志公,周围其他四个陈村的村民也去那里搬。

在解放前,“搬志公”是天旱时非常重要的社区活动。在淄博市东石马五阳山信仰圈中,村民认为牛志公本是一个在鲁山学道的小道童,偷吃了师傅的人参,在五阳山成仙。这一传说不仅在今淄博市博山区东石马村五阳山及其附近的山村流传,而且还与莱芜县的三个村庄北山阳村、坡草洼村和南下冶村发生了联系,并且以三村为中心,形成了各自新的祭拜范围。

三个乡村组成一个祭祀圈,地域是一个重要因素,它们均位处汶河沿岸的平原地带,共同享用汶河支流作为他们的农业灌溉源流。在同一个祭祀圈内,三村村民更分享同一个“牛志公”的神灵故事,并且均与村内大姓家族产生了姻亲关系。由人成仙,便可发展出人神相通的故事。其中北山阳被看成志公的老家,坡草洼亓氏是志公的外祖家,南下冶闫氏是其姑家。但南下冶的村民又认为南下冶闫氏才是志公的姥娘家,外祖家的权利要大于姑家。三村不一定存在某种的共同组织,但透过这些传说,居住在同一水源系统的居民,分享着同一个信仰,并且彼此结成超越了姓氏的关系。每到天旱搬志公时,以三村为核心,其各自附近的村庄都要向三个村庄捐钱。搬回志公后要在捐钱的村庄中游神。有姻亲关系的村庄,享有请此神明的特权。

依附这样一个神灵,虽然在不同村庄中产生了不同的祭祀中心以及传说故事,但根据笔者的访谈资料可知,通过祈雨,也形成了基本相同的的仪式规范,大致可分为六个步骤:

首先是吃斎、扎神棚、搬志公。由核心祭拜村庄联系周边其他村庄,筹款捐钱,或出人力,准备搬志公所需要的器具,村民们称为“旗牌三扇”,有辇、旗、芭蕉扇、刀、开路棍(开路棍的作用是在请神队伍最前面阻挡驱赶女人),意为要像皇帝出巡一样的排场。在村子里扎上神棚,为敬神唱戏准备。同时要“把斋三天”,不能吃肉、蒜,只能吃素。以上事情做完后,便可与有志公庙的村庄联系,进行搬志公。

第二步是拜佛爷、唱戏。搬来志公后,先要抬到附近的佛爷殿,去拜一下佛爷,有“志公拜佛爷,一样大虔诚”的说法。拜完将志公神像安置在扎好的神棚里,供奉的这些天里要唱戏(有的村子也不唱)。

第三步是取水,被村民看成是很关键的一个环节。搬回志公的第二天,要去附近有泉的地方“取水”,或是本村就有泉,或是去邻近村庄有泉水的地方取。拿着柳枝,抬着志公神像取水。取回一瓶水,把柳枝插在瓶里,供奉在志公神像前。村民们认为,志公要下雨,下雨之前得有引子,就是“泉水”。

第四步是写“雨帖”、藏“雨帖”。取水之后,村中识字的人开始写“雨帖子”。即在纸上分别写上“当日有雨”、“三日有雨”、“七日有雨”、“十日有雨”,把写好的雨帖埋在沙里,用石头压住。

第五步便是找“雨帖”,一般由村中年轻力大的四个小伙子抬着志公神像,找此前藏好的雨帖。找着哪张就是什么时候下雨。本村或从外村请来的道士和尚诵经求雨。有时十天还没下雨,村民不满,便不会把志公送回去,而是把他的神像放到寺庙佛爷殿前,什么时候下雨什么时候再送,村民称此为“罚神”。

最后一步便是等待下雨。村民毫不含糊的告诉笔者,大舟山志公降雨的范围,不会超出祭祀的乡村。当志公老爷降得甘露以后,村民们就凑钱再为他打制一套旗、伞、刀、辇等器具,然后送回有志公庙的地方,即整个仪式过程的最后一步“送志公”。从以上可见,最迟在解放前,整个莱芜地区汶河沿线的村民通过不同的雨神崇拜,形成了不同的信仰圈,以及或松或紧的地缘关系。

四、结语

明廷重视漕运,故引汶、泗水补运河,以确保漕船的顺行。处于汶、泗上游的鲁中山区,则成为明、清两代主要的“引泉济运”区。这一政策的实施,使位于山区的泉源不断被官员发现,然后纳为地方官府泉政的一部份。对于莱芜县而言,其境内是汶水发源地,泉源的不断开凿,也使汶河沿岸的社区有所发展,并且逐渐纳入官方泉政的范围之内。官方在控制了泉源的基础上,继而由地方官在一县内推行“龙王”的祭祀和崇拜。另一方面,作为具有降雨能力的“志公”差不多于同一时期出现,并在汶河沿线的一些村落中确立下来。地方精英、道士也开始通过文字的传统,对志公的来历以及相应的仪式做出规范,比如对梁皇高僧的追认以及写“雨帖”。最后,形成了以不同“志公”祭拜为中心的信仰区域。可以说,在不同的汶河支流形成了不同的雨神祭拜范围。不仅如此,虽然祈雨的神明有所不同(志公、龙王等),具体仪式细节也有差异,但“祈雨”本身,已被当地村民作为一种象征性的礼仪对待,这种礼仪传统是一致的、标准的,作为不同祭祀人群及范围内的正统,却是在书写和口述的过程中不断变化的。所以,神明可以变,具体的仪式规范也可改,但“祈雨”作为一种符号,已在民众日常生活中不可替代,成为了鲁中地区信仰社会中的重要组成之一。

[责任编辑]刘晓春

任雅萱(1987-),女,山东莱芜人,哲学博士,香港中文大学历史系博士后。(香港 沙田,999077)

K890

A

1674-0890(2017)03-099-08

* 本文得到香港特别行政区大学教育资助委员会第五轮卓越学科领域计划“中国社会的历史人类学研究”之资助,特此感谢。