车用汽油中苯胺类化合物的检测及来源分析

程晓琳

(中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院,北京 100083)

分析测试

车用汽油中苯胺类化合物的检测及来源分析

程晓琳

(中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院,北京 100083)

采用气相色谱-氮化学发光检测器(GC-NCD)方法测定了汽油调合组分和成品车用汽油中各种含氮化合物的分布和组成,对比分析了汽油中苯胺类化合物的来源。结果表明,正规车用汽油中的含氮物质均来自催化汽油组分,由原料性质、生产工艺等因素自然形成的,而且总氮含量较低,氮形态分布主要以苯胺、甲基苯胺等为主。与苯胺类物质作为汽油添加剂的加入量比较,提出了其判别检测限值的建议,为控制检测汽油质量提供依据。

车用汽油;氮化合物;苯胺;添加剂

随着人们生活水平的不断提高,家用汽车保有量不断增加,随之带来的是对车用汽油的需求也将迅速增长,使得市场上来自正常渠道的车用汽油产品出现供应短缺的局面,油品价格也在不断上涨。在此情况下,一些油品生产企业为了获得最大利益,常以苯胺类物质、乙酸仲丁酯、甲缩醛等低价且具有潜在危害的化工原料作为车用汽油的调合组分或添加剂使用。加入这类物质的汽油,虽然在各项指标的分析检测结果上符合国家车用汽油标准,但是在实际使用中,对车辆和人员的安全性及对环境的影响都存在潜在危害[1]。因此,在GB 17930-2016《车用汽油》国家标准第5章“要求和试验方法”中明确规定“车用汽油中不应含有任何可导致车辆无法正常运行的添加物和污染物。车用汽油中不得人为加入甲缩醛、苯胺类、卤素以及含磷、含硅等化合物[2]。石油中除了烃类外,还含有相当数量的硫、氮等非烃类化合物。这些含氮化合物在后续二次加工过程中,会产生一些苯胺类化合物。如何对汽油中苯胺类化合物的检测及来源鉴别是控制汽油质量工作中的一项重要任务。本文对车用汽油的调合组分和成品汽油中的苯胺类化合物进行了分析检测,通过对比,可以分辨出车用汽油中的苯胺类化合物是作为添加剂使用而人为添加的还是生产工艺的自然产物,为控制检测车用汽油质量提供依据。

1 实验部分

使用Aglient GC 7890型气相色谱仪配NCD检测器,采用气相色谱-氮化学发光检测器(GC-NCD)方法测定汽油中各种含氮化合物的分布和组成[3,4]。

2 结果与讨论

2.1 汽油调合组分氮化物的检测结果

石油组成中除了烃类外,还含有相当数量的含氮化合物,这些含氮化合物在后续加工过程中可能产生苯胺类物质存在于汽油调合组分中。目前我国用于调合车用汽油的组分大部分来自催化裂化装置的催化汽油,催化重整装置的重整汽油,加氢裂化及加氢处理装置的加氢汽油,除此之外,还有少量的烷基化汽油等。MTBE由于辛烷值高,不含烯烃和芳烃,分子中含有的氧原子,所以,也被广泛应用在高辛烷值汽油的调合组分中。

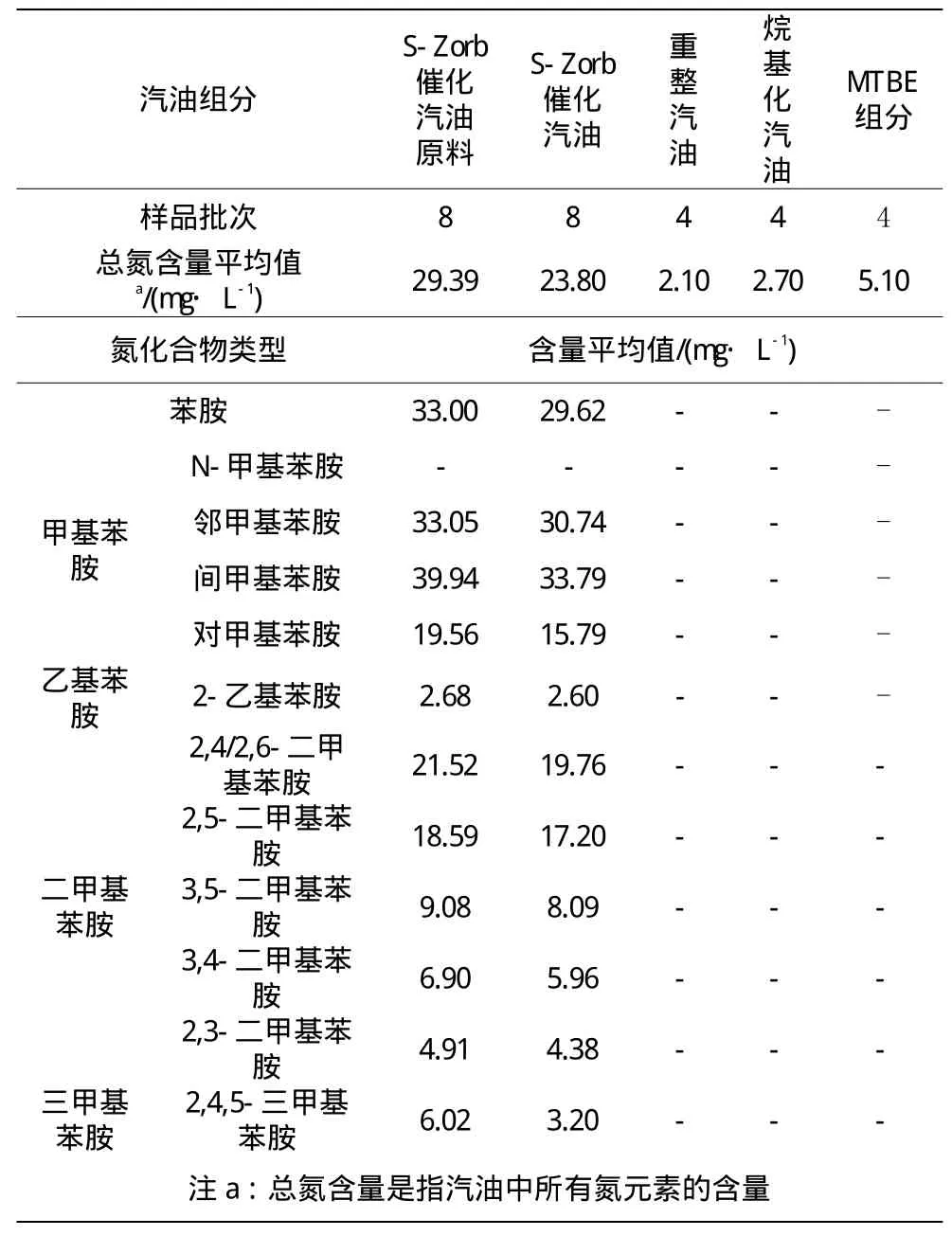

为了检测生产过程中产生的氮化合物含量,对以上这些组分进行了分析测定。被检样品分别取自某生产企业的生产装置,其中催化裂化汽油调合组分分别为S-Zorb工艺处理前后的样品,样品数量为8个批次。催化重整汽油、烷基化汽油和MTBE的样品数量为4个批次。这些批次样品的平均分析检测结果见表1。

表1 汽油调合组分中含氮化合物的检测结果Table 1 The analysis results of nitrogen compounds in gasoline blending components

从表1数据可以看出,重整汽油组分、烷基化汽油和MTBE组分中的总氮含量很低,平均值最高仅为5.1 mg/L,而且基本不含苯胺类化合物。催化汽油组分中的总氮含量平均值为29.39mg/L,各种苯胺类化合物含量在2.68~39.94mg/L之间。从含氮化合物的分布数据分析,汽油组分中的氮化物主要以苯胺类化合物的形式存在,其分布主要以苯胺、甲基苯胺、乙基苯胺、二甲基苯胺、三甲基苯胺等方式存在,符合石油加工过程中自然形成的胺类化合物分布规律。催化汽油经S-Zorb处理后,氮化物的含量及分布规律变化不大。

2.2 成品车用汽油中氮化物的检测

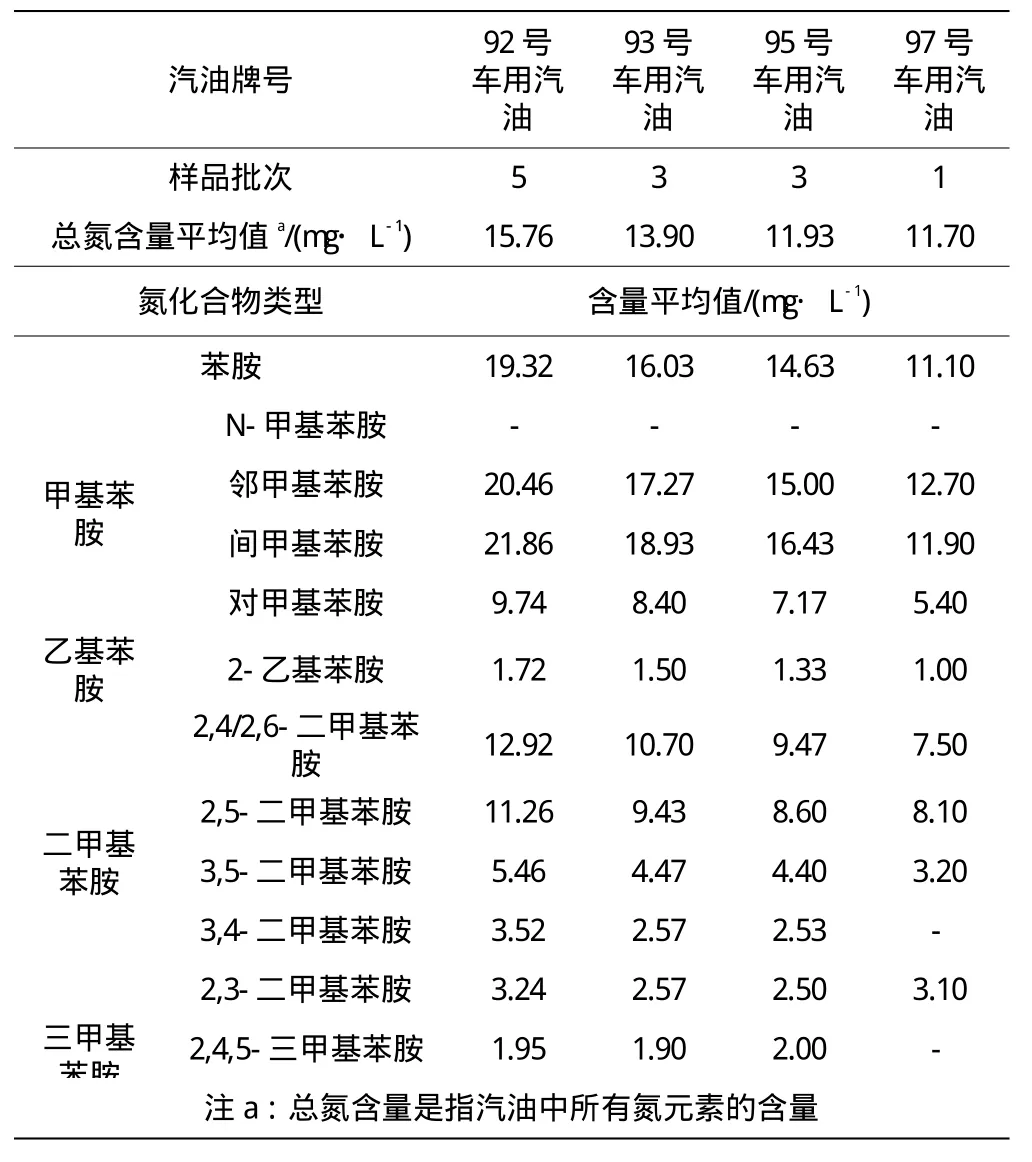

成品车用汽油是由原油经过一系列加工工艺得到的汽油调合组分,并加入必要的添加剂调合而成的,其质量指标符合相应的产品标准。通过对成品汽油中苯胺类化合物的分析检测,并与汽油调合组分进行对比,便可判断是否在汽油调合过程中人为地加入苯胺类汽油添加剂。成品汽油样品取自正常生产的某生产企业,根据汽油标号取92号、93号、95号和97号4个牌号,样品数分别为5个批次、3个批次、3个批次和1个批次。分析检测结果见表2。

表2 成品车用汽油中含氮化合物的检测结果Table 2 The analysis results of nitrogen compounds in motor gasoline

表2数据表明,所检测的4个牌号车用汽油总氮含量平均值在11.7~15.76 mg/L之间。氮化物主要也是以苯胺类化合物的形式存在。对照表1中汽油调合组分氮化物的检测结果及汽油各调合组分的比例分配情况,可以看出,成品汽油中的总氮含量平均值与其调合组分含量相当,氮化物的组成和分布情况也与汽油调合组分相当,说明表2中所检测样品中的苯胺类化合物是由加工工艺中产生的,而非在汽油调合过程中人为加入的。

2.3 苯胺类物质对油品质量、环境和人体健康的影响

苯胺类物质含有苯环和氮原子,其中氮原子上的未共用电子对与苯环的π电子组成共轭体系,发生电子离域,具有电子转移作用,能与汽油燃烧过程中产生的过氧化物反应,使过氧化物浓度迅速降低,减缓燃料燃烧速度,减轻爆震,其结果是提高了车用汽油的抗爆性能。所以,有些企业将苯胺类物质作为汽油添加剂,用以提高汽油的辛烷值。试验表明,一般添加量在0.5%~5%时,可提高研究法辛烷值1.7~15个单位[5]。但是,当汽油中加入苯胺类物质时,容易产生引起积碳的胶质,不仅影响汽油的氧化安定性,还可能导致发动机进气系统产生沉积物,使进气系统发生堵塞,影响车辆的正常行驶。同时,苯胺类物质属于极性溶剂,在使用中还可以使汽车配件中的塑料及橡胶材料产生溶胀,引起漏油,损坏发动机[6]。

添加有苯胺类物质的车用汽油,燃烧后汽车尾气氮氧化合物含量增大,达不到所要求的排放标准,对环境污染严重。另外,苯胺类物质是公认的一种致癌物之一,毒性较大,与人体接触,可直接通过皮肤吸收,吸入少量的苯胺就可引起中毒。主要表现是可能引起高铁血红蛋白血症、溶血性贫血,损害中枢神经系统、肝肾等器官,对人的身体带来不可预知的伤害[7]。

目前,国家《车用汽油》标准GB 17930-2016中没有明确的项目指标对苯胺类物质的添加量进行限制,所以,一些善于钻国家标准空子的不良商家通过调合技术,添加苯胺物质,并借助其它组分,如甲基叔丁基醚(MTBE)、甲缩醛等高辛烷值组分来共同提高调合汽油的辛烷值,使调合后汽油的检测指标均为合格,符合车用汽油产品标准。由于这些物质与常规汽油添加剂相比,价格低廉,市场易于获得,可以大幅度降低调合汽油生产成本,是其被大量添加到汽油中的主要因素。

综上数据分析指出,尽管在石油二次加工过程中也可能产生苯胺类物质,但其含量和分布与人为添加的浓度是有区别的。所以,正确判断这些物质的来源是检测车用汽油质量的重要环节。

2.4 车用汽油中苯胺类化合物来源分析及建议

文献数据表明,石油元素组成中氮含量一般在万分之几至千分之几,而且主要富集在高沸点馏分和渣油中。催化裂化原料油的氮含量一般在50~ 5000mg/kg范围内[8]。这些含氮化合物在催化裂化反应过程中会发生裂化、缩合、氢转移、烷基化、烷基转移等反应,在各产物中呈现不同的分布,在催化汽油中的氮含量只有在15~50mg/L,这与本文表1中的分析数据是一致的。

苯胺类化合物作为车用汽油的抗爆剂使用,只有添加量达到或超过1%时才能起到实质上的抗爆效果,这样对于那些不良车用车用汽油生产企业而言才有利可图。而这一含量已经远远超过汽油各调合组分在生产过程中自然形成的固有含量,考虑到个别加油站为了一些小利而又不会显著影响油品质量,添加的量可能比较低,因此,建议车用汽油对苯胺类化合物的检测标准以总氮含量计,可定为0.01%,超出这个标准,有可能存在人为添加的可能性,应对油品来源进行检测和监督。这样,既可保证人为添加苯胺类物质的汽油不被遗漏,又可尽量避免由于汽油本身所含有的苯胺类物质引起的误判。但是,从长远看,要从根本上解决汽油无胺化的问题,还是建议对现有车用汽油国家标准进行修订,增加对苯胺类化合物等非常规添加剂的分析检测指标,并对其含量进行适当限制。

3 小结

通过对车用汽油调合组分和成品车用汽油中氮含量的分析检测,认为汽油中的含氮化合物主要是以苯胺类化合物的形式存在。石油加工中自然形成的苯胺类化合物含量比较低,在所检测的样品中,总氮含量均低于30mg/L,远低于苯胺类化合物作为汽油添加剂所应该加入的含量。因此,可以通过分析检测成品车用汽油中的含氮化物含量及分布规律,来判断是否存在人为添加苯胺类汽油抗爆剂的情况,可以在一定程度上控制苯胺类添加剂在车用汽油中的使用。

[1]邹勇,毛佳伟,郭桦.气相色谱法测定车用汽油中的甲缩醛和N-甲基苯胺[J].山东化工,2015,44(1):86-87.

[2]GB 17930-2016,车用汽油[S].北京:中国标准出版社,2016.

[3]张月琴.汽油中氮化物的定性定量方法研究与应用[J].石油炼制与化工,2016,47(4):91-95.

[4]杨永坛,吴明清,王征.气相色谱-氮化学发光检测法分析催化汽油中含氮化合物类型的分布[J].色谱,2010,28(4):336-340.

[5]刘玲.N-甲基苯胺汽油抗爆剂综述[J].石油库与加油站,2011,20(3):32-34.

[6]陈先银.浅谈调合油品中的苯胺物质等非常规汽油添加剂[J].中国石油和化工标准与质量,2013(13):261-263.

[7]史丹云.关于车用汽油中甲基苯胺质量检测方法的探讨[J].中国石油和化工标准与质量,2016(5):20-21

[8]于道永,徐海,阙国和.催化裂化过程中的含氮化合物及其转化[J].炼油设计,2000,30(6):16-19.

Analysis of Sources and Detection ofAniline Compounds in Motor Gasoline

CHENG Xiao-lin

(Sinopec Research Institute of Petroleum Processing,Beijing 100083,China)

The species and concentrations of the nitrogen compounds in gasoline blending components and motor gasoline were analyzed by gas chromatography-nitrogen chemiluminescence detector(GC-NCD)method,in order to reveal the sources of these compounds.The results show that the nitrogen compounds in gasoline are from FCC gasoline components,naturally formed by nature of raw materials,production processes,and the quantity of total nitrogen compounds is very low.The nitrogen compounds mainly include methyl aniline,aniline, and so on.The limit quantity of total nitrogen compounds in motor gasoline has been proposed through comparing with the aniline addition as a gasoline additive,providing the basis for quality control of motor gasoline.

Motor gasoline;Nitrogen compounds;Aniline;Additive

TE 624

A

1671-0460(2017)04-0783-03

2017-03-23

程晓琳(1986-),女,辽宁省抚顺市人,工程师,2007年毕业于中国石油大学(华东)应用化学专业,研究方向:油品质量分析与检测。E-mail:chengxl.ripp@sinopec.com。